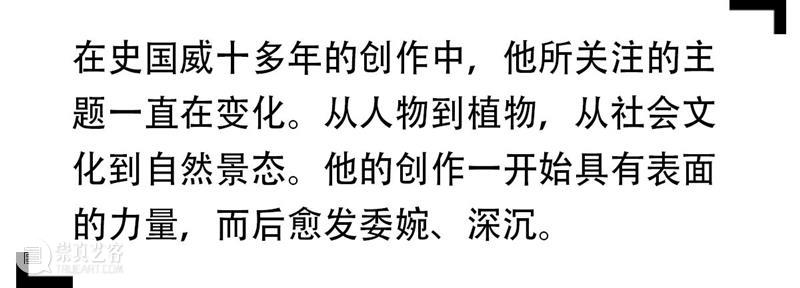

史国威所有的作品均是黑白照片上的手工着色。在德国留学期间,他就开始运用这样的创作手段。他的一个早期系列表现了欧洲文化中经典的形象,但面孔却是亚洲人,史国威给他们画上传统戏剧的妆,将东方元素和西方文化结合在一起。或许是留学的经历与他的教育背景产生了碰撞,年轻时身处异乡的他借由作品思考了东西方文化身份的问题。

早期,史国威从西方文化和艺术史中汲取灵感。比如2008年的《关于救赎》很明显置换了席里柯《美杜莎之筏》中的元素,2010年的《假脸》让人想到安迪·沃霍尔和波普艺术。被挪用的图式和色彩表现在一个新的语境中产生了新的意义。

关于救赎,2008

© 史国威,图片由艺术家与魔金石空间提供

这段时期,史国威的用色变化多端,有的古怪,也有的如水墨般晕染,有的鲜艳甚至媚俗,还有的让人想到了20世纪第一个十年PS流行的色调。他的主题面向现实,议论了社会现象和问题,色彩增强了他原本拍下照片的力量,给作品带来一种戏谑嘲弄的口吻。

这些作品像是口号式的宣言,有力也有些刻意。根据史国威的自述,那时的他颇为愤青。“这样的作品我闷头做了很多,但是渐渐觉得这些图像越来越无力,是表面的表现。可以说,这一时期的创作是由社会的表象到作品的表象反映。”史国威说。

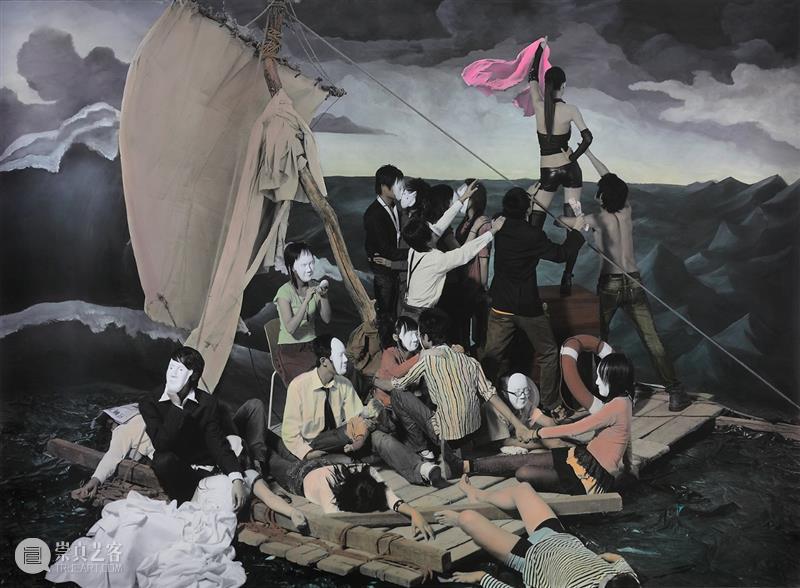

随着心态的变化,他的创作也在发展。2013年的《大事件》和《汗水之旗》表明了史国威从表象到抽象的转变,他的上色直接,画面简单,唤起了观者的情绪和集体经验。这两件作品像是一次创作上的瘦身,它们仍然带有社会性,但剔除了繁杂的信息。在那之后,史国威逐渐开始探究事物的本质,与此同时,他对社会和政治议题渐渐失去了兴趣,转而关注周围的事物。

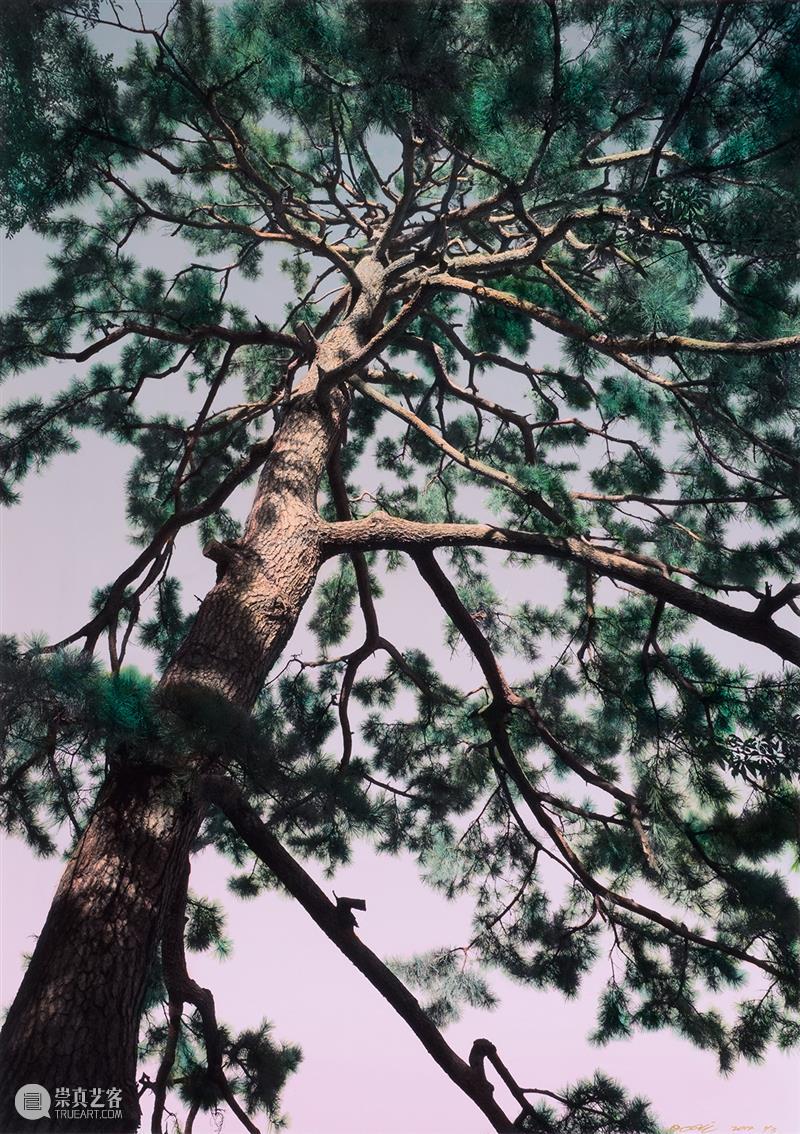

天边的黑松,2017

© 史国威,图片由艺术家与魔金石空间提供

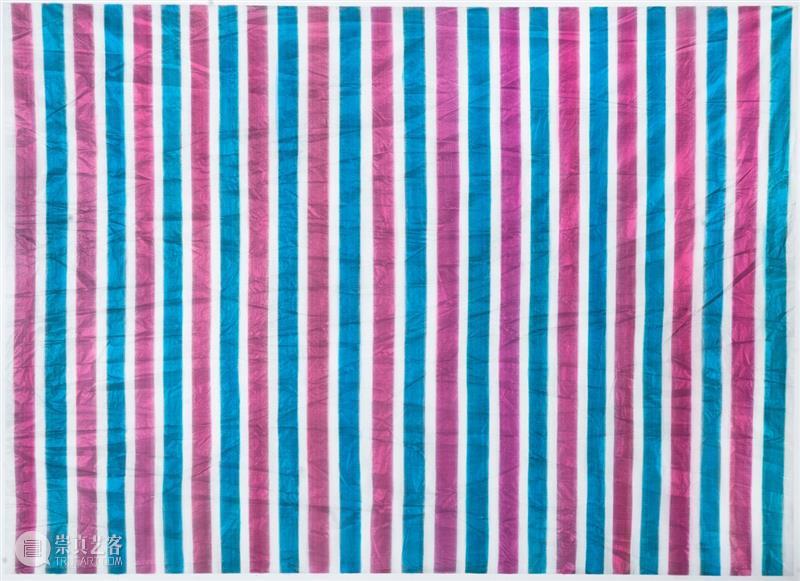

植物成了史国威上色的重要主题。2014年的作品《有风景的房间》里,史国威用艳丽的青绿色绘制了棚内植物,显示出一种人造景观式的虚假。而后他开始更多拍摄草地、石头、树木等画面,呈现一幅幅无人的郊外野景。这个过程中,史国威的上色一改之前浓烈荒诞的画风,变得更委婉了。他之前的上色方式看起来似乎是给每件不同的事物填色,而之后却是让画笔在相似的大面积底材间穿梭,突出其中细微处的变化。如果说前者像是在表态,那么后者可以说是个人在纸上的修行。

从物理上讲,人对色彩的感知是光反射到视神经上后经由大脑处理的信息,但我们永远无法确认不同人对色彩的感知有什么区别。而情感上,人对事物的理解也控制着图像的表现。比如在《带刺的植物》里呈现塑料感的植物,《流淌的红色》里大胆的笔触。这些不是真实景象的还原,作品不禁让人思考主观理解与真实景象间的距离。

“当最终完成了在黑白图像上的绘画后,再看此时的画面,你会自问:‘这还是那片之前我拍过的树林么?’,‘好像是吧……’。这种不确定性的答案或许就是我们一直追求的所谓艺术的意义所在吧。”史国威说。

(Shi Guo Wei)

线上预约

购票通道

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享