「合·夜话」是一档深度内容分享的趣味性栏目,为您分享与艺术相关的各类内容。期望营造一种当代人乖离白天疲倦,坠入深夜宁静的氛围。简约的视觉,凝练的文字,舒缓的声音,这一切都为深夜的侃侃而谈做足准备。

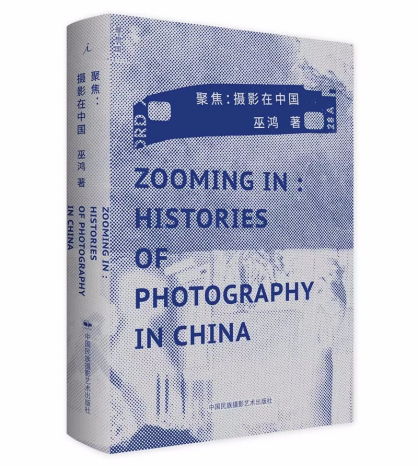

“摄影在中国”这个标题言明了全书的主题,即考察西方摄影术传入中国后与本土文化发生的融通。19世纪40年代,摄影活动由西方殖民者在中国沿海地区展开,19世纪60年代后逐步向内陆地区深入,中国人在广泛接触摄影技术的同时也孕育了自己独有的摄影文化。对国人来说,彼时的“摄影”无异于一种“新媒体”,无论在观念层面还是实际应用层面,接受并使用“新媒体”都经历了一段吸收改造的过程,出现了许多具有中国本土文化特征的摄影活动。进一步而言,辨析摄影媒介的本土化过程,是摄影研究中极为有意义的议题,不仅能够增进我们对中国摄影发展史原有的了解,还能进一步探索中国人和中国社会的文化基因。

将“中国摄影”放置在“中国文化”的脉络中考量,和其深厚的艺术史研究背景有关,我们处处能看到,分析摄影时那些有关绘画史、美术史、实验艺术的知识频频出现。总结起来,《聚焦:摄影在中国》力透纸背、以小见大,通过摄影这一“窗口”,既书写了中国摄影的价值和意义,也探讨了各转型时期的中国文化。

第一部分 以影像表现中国与自我

再造中国肖像风格 P34

第三部分 摄影当代性的构建

荣荣:废墟中的自传 P374

荣荣废墟照片的三个主要特征:一个是人物主体的消失,二是政治态度和意识形态的缺乏,三是扭曲的时间性与空间性。尽管对建筑废墟的视觉再现必然隐含着再现者对冲击和伤害的吸引,但这些照片并没有显示除了建筑物以外,还有什么受到了伤害。残留的明星照更加突出了真实主体的缺失:这些图片如此肤浅,我们都无法识别出它们背后的任何个性,而这应该也就是它们为什么被遗留在那里。其结果是,荣荣的这些照片既没有记录特定的往昔,也没有预示一个可被感知的未来,它们再现的实际是对私密空间和公共空间常规关系的粗暴打破。

达盖尔银版摄影术于1839年诞生,随后第一次鸦片战争爆发,这项新发明便随着殖民扩张一起来到中国。从西方旅行家最早的摄影记录开始,到“文革”后的实验摄影,摄影在中国经过一个半世纪的变化,生发出了丰富多元的内涵,或者与瞬息万变的政治社会情势相关,或者表现个人的心灵世界,抑或以此为媒介直接与艺术本身对话。

巫鸿教授采用“深描”(thick description)的方法,选取十个极具代表性的个案,探索中国摄影表现的多重历史,在对事实进行仔细检验的基础上,他通过对摄影形式、图像、技术和社会语境的研究,结合近距离视觉分析和广泛的跨学科阐释,在更深层次上理解摄影师及其作品,开掘中国摄影的多元视觉传统,并探讨这些影像如何参与并构成了中国艺术的一个重要部分。

巫鸿

著名美术史家、批评家、策展人,美国国家文理学院终生院士。现任芝加哥大学美术史系与东亚语言文化系“斯本德杰出贡献教授”,东亚艺术研究中心主任及斯马特美术馆顾问策展人。近年来致力于中国现当代艺术的研究与国际交流,策划众多重要展览,包括《瞬间:20世纪末的中国实验艺术》(1998)、《在中国展览实验艺术》(2000)、《重新解读:中国实验艺术十年(1990-2000)》(2002)、《过去和未来之间:中国新影像展》(2004)、《关于展览的展览》(2000、2016)、《中国当代摄影40年》(2017)。其著作包括对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究,代表作有《武梁祠》《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》《重屏》《黄泉下的美术》《废墟的故事》《走自己的路》《作品与展场》等。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享