我本人不是搞艺术专业的,是一定典型的逻辑思维“理工男”。这就让我从一个比较另类的角度去观察艺术。有一些点滴的小小的体会,借用今天这样一个平台啊,跟大家做一个交流。

我自己是一个非常爱茶的人。在世间万物中,茶叶是一个非常奇特的东西。它从树木上掉落在地上,或者由茶农采摘,然后经过手去焙制,最后到茶汤当中,再进入我们口中,变成一个生活美学的一部分。

由此,我得出的第一个体会是:任何一个热爱艺术的人都是一个热爱生活的人。他会喜欢美食、音乐,还有生活当中的点点滴滴。由于每个人个性的不同,有些人喜欢色彩绚烂的东西,有些人会喜欢比较枯寂的东西,各自形成了各自内心中的世界,并形成与外部世界沟通的一种渠道,这也是艺术的初衷之一,也是我热爱茶叶的初衷,那就是它可以和整个世界对话沟通。

第二,我现在在做一个“闲云半山”的项目,就是一些艺术品鉴赏的普及工作,希望更多的人能够更快地融入到艺术中来、喜爱艺术,感受艺术给自己的生活带来的变化。我对此也有自己的一种使命感。

我这几年做的一些收藏

艺术圈的人都知道赵无极。这几年,我在做赵无忌的石版画的收藏。为什么是赵无极呢?除了他的作品市场化因素外,我认为赵无极的作品是一个看得见的“相”和看不见的“道”相结合的最好的一个介质。我们每个人对周围的艺术品,都可以看到色彩、构图和线条这些我们看得见的“相”。但还有我们看不见的“道”。看不见的“道”可能是作者内心的波动,潜意识,意识和潜意识之间的桥梁,这些都在作品中有一些体现。每一个作家完成作品之后,他都会觉得不是特别满意,这也是他做下一组作品的一个动力所在。

当我看到赵无极的作品时,我觉得他把看得见的“相”与看不见的“道”做了一个非常好的平衡,而且这个平衡还达到了一个相对完美的状态。比如,当我喝茶,喝手冲咖啡时,我有一个基本的要求,就是在它保证风味的前提下,我要求它在醇厚度、香度、鲜度、回甘等方面有均衡感。当我们看一件艺术品时,其实是想追求一个内心的平衡的。而且,优秀的作者一定有观者没有的东西,我看他的作品,除了有共同的东西,我还找到一些我没有的东西,这对我是补充,也是平衡。

赵无极 《作品217》 石版画 25*14cm 1972年

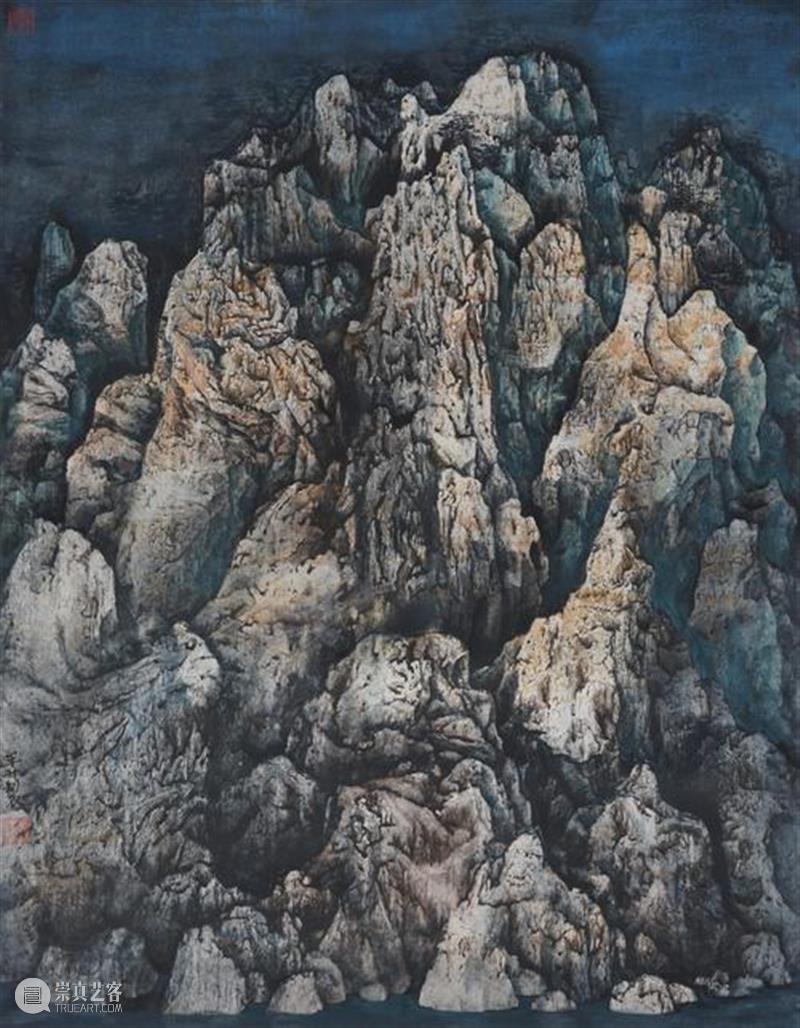

在这里呢,引出了我这连续七年一直在收藏的一位艺术家——王满晟。王满晟也是旅居国外的画家,现在是纽约大都会艺术博物馆的顾问。很多人认为王满晟和范宽的作品有一些气息共通的地方,有北方人的那种浓墨重彩的风格。但是我觉得,我在他身上看到了很多和当代相关的东西,虽然色彩和构图的整个形式上似乎像中国古代的文人画,但其实他有一个完整的思想贯穿,也就是过去、现在和未来,他都在经历、思考和表达。所以王满晟的作品对我而言,也是一个比较有平衡感的东西。在这里,我也顺便谈谈我对当代艺术和古代艺术的看法,当代和古代是我们自己的区分,其实优秀的作者在作画的时候,作品的时间跨度、思想跨度远远超越自己的时代,跨域了过去、现在和未来。所以我看画的时候不存在绝对的当代的概念。

王滿晟 《深山寻古木系列》 180*120cm

逻辑思维和寻踪觅迹

最近几年,我做了一些总结,把自己艺术鉴赏的体会化作一个方法,跟大家交流一下。

一个作品,不管这个作者是谁,其实我觉得当你看到它的时候,你得摒弃自我。然后你的自我在第二步才能实现。

在摒弃自我的时候,先问五个问题:他从哪里来?他到哪里去?他的方式是什么?他告诉你什么?结果是什么?

他从哪里来,到哪里去?代表着这个作者的一个背景,包括了学识、记忆、家庭背景和他内心的思想。这些问题的解答是你了解这幅画的一个基础条件,或者说是充分条件,但不是充要条件。

面对作品,有很多东西我们不知道,就会直接去问作者:你当时是怎么想?其实,作者画这幅作品的时候,是踏进了时间长河的那一刹那,他不可能再回到这个点上。因此,有时候对作者来说,这是一个非常朦胧的问题,答案也不会百分之百确定。而随着时间的变化,在不同的环境下,甚至是在不同的周边人的陪衬下,作者自身对他原有的作品都带有些许的变化。所以,我们做艺术鉴赏,没有去必要去追求百分之百的作者的想法。

我们再谈艺术手段,也就是说艺术家的表达方式是什么?我觉得对一个作品进行里里外外的剖析,得知道他用什么手段表达。这也是基础的一点。比如我们所在的赛麟空间里展出了高思远的作品,就采用的是布面坦培拉的绘画方式。

为什么“从哪里来”“到哪里去”和“用的什么艺术手段”这些问题很重要呢?因为一个前提就是说我们永远不可能知道作者当时的真实想法,所以寻找这三个问题的答案反而是构成了你对这个艺术品真切判断的基础。没有这些基石,会错失很多东西。

再来谈后面两个问题,即:想告诉你什么,结果是什么。首先,我们喜欢一件艺术品,往往是因为与之有共鸣,或者感情发生了共振,这就是“这个作品让我好感动”。这可能源于作品的色彩、氛围等元素,勾起了我们回忆当中的一些情感,或者是意识当中的一些点滴,这些都是我们和作者相通的东西。但同时,由于我们和作者的背景和经历不同,他有而我们没有的东西会体现在他的作品中。一个艺术家,他一定是敏感的。多数时候,他的感知比艺术鉴赏者敏感得多。比如,他能感受到蚂蚁的行走,感受到空气的流动,以及其他细丝轻微的东西。这种敏锐的感受,往往成为他创作的动力,并以合适的形式,化作他的作品表现出来。所以,我身上没有而艺术品有的东西,会让我渴望永久的保留这个作品在家里,挂在我喜欢的场所,反复地欣赏。

我看到,不少收藏者买回来艺术品,会有几个场景。大多数人,他会请朋友大家来看:我买了这样一个东西,价值多少啊,是怎么样的一个情况。还有一种呢,他会把作品放在家里的某些位置,花很多的时间与它独处,并让它成为自己日常生活的一部分。这样的过程,你会逐渐发现真正的爱它。否则的话,艺术品只是社交的一个标贴,永远不会成为你的一部分。

对艺术品,你得真爱,如果它就是好看,并不是你不可或缺的一部分,那我觉得你永远没有办法进入艺术鉴赏的这个领域。当引入了你对它的爱,它就会给你带来一个完全不同的世界。比如,当我很纷繁杂乱的时候,我看了有些作品会变得非常安静,心里很舒服。但是有些作品,带给我的不仅仅是安静,会让我想起了一首乐曲。所以我经常在看作品的时候,会把其他的艺术形态叠加起来,而这种叠加又让我感受到完全不同的一种状态,是说很可能在不同的音乐当中会带来不同的旋律、节奏… 而不同的节奏又使得你对画又有全新的理解。所以我刚刚在讲我想讲的最后一点,由于不同,所以无需强求与作者的全面共鸣,他为你打开世界就够了。我们鉴赏到这一点就可以啦。

明述与默会

现在我讲讲今天的第二部分,艺术鉴赏的明述与默会。明述与默会,这是英国的哲学家布莱尼提出的,他说世界上的所有的知识,无非就是这两种。我们讲的明述知识,它可以在课堂书本上学习到的,而默会呢,是需要你在实践当中去领悟、体会和把握的。

我刚刚在前面讲的五问:从哪里来?到哪里去?方式是什么?告诉你什么?结果是什么?其中包含答案,有些是明述,有些是默会。

对于艺术鉴赏的人而言,默会的基础是明述,对于艺术创作的人而言,默会也许就是他的一切。我见到过艺术家,他本身没有特别多的明述知识的积累,但是他天生有感知,并有方法去表述出来。也就是说他大脑中的概念、影像与感情,他可以用一种形态去表述出来,这个是艺术家。但是对于艺术鉴赏的人来说,如果追求这样的一个纯默会的状态,有可能在你不了解艺术作者,或者说艺术品本身的情况下,就已经在起点上与他分道扬镳了。即,对于艺术鉴赏者而言,你的默会一定是建立在明述知识的基础上。所以也就是我前面讲的,你得了解它,我前面讲的他用什么手段:他用什么样的材质,什么样的笔触,什么样的颜料等等——这些就是他用什么样的手段。这个是你了解他,并和他在同一个跑道上不分道扬镳的前提。甚至,你还要比作者本身多懂一些。

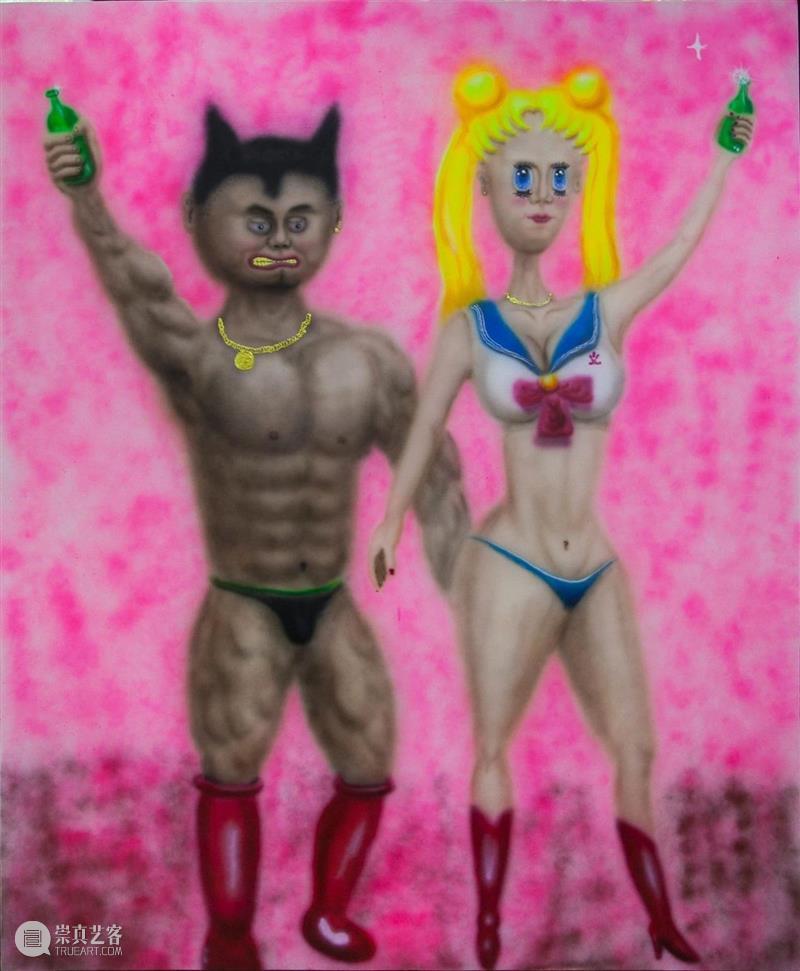

前段时间我和石老师有探讨,以尤阿达的作品举例。我们在尤阿达的作品中看到了非常有趣的东西,有我们那个年纪少年的纯真,比如少年时期的动画片铁臂阿童木的形象,也有日本动漫水冰月的形象。如果你对这些形象、这些符号完全不知道,那么你就没办法和尤阿达站在同一个起跑线上,你可能就是背道而行。当然,有很多的专家会说,这个绘画当中无非是用这样的符号嘛。符号它不代表所有,但是作为艺术鉴赏者而言,如果不知道符号是什么,那你只能看到是线条的和色彩的堆砌。所以,如我前面讲的,除了一些构成画的基本素材以外,符号在整个绘画当中的一个表现很重要。

尤阿达 《喧哗上等》 布面丙烯、喷漆 200*170cm 2018年

2020年我参观ART021的展览,我买了贾蔼力的一幅铅笔素描,也是贾蔼力参展的唯一的一幅铅笔素描。贾蔼力问我:为什么去选择了这幅铅笔素描?我说,这个头上着火的这个小孩儿,在没有色彩的铅笔表述的状态下,它是你所有参展作品中最有力的,这种力量可以戳破内心。其他作品也很有力,但是不够它直接。这说明什么呢?第一,购买的时候,我剔除了色彩,只选择它最简单的形式;第二,因为我对它的形式足够的了解,基本理解这个作品。

因此,要足够拥有一些明述知识,才能在艺术鉴赏的感性状态中有所把握。

毛峻韬收藏贾蔼力作品

在中国历代画论中得到印证

我从2012年开始,做了一件事情,我把中国历代的画论做了一个总结,目前大概有65000字左右。这个总结主要是通过对每一篇画论以札记的方式汇总的。通过这个工作,我感受到在艺术创作过程中,古代的、现代的,乃至未来的作者之间,有一座时空桥桥梁将他们联系在一起,他们很多的想法是共通的,他们很多的共鸣是站在一个平台上的。所以我没有绝对的区分当代和中国文人画,我把这样的想法作为我去了解艺术品的一个方式方法,即不做绝对时代论。

第一个体会,就告诉大家是说没有一个创作是可以强行得来的,都一定是自然而成的,这才会是好作品。如果说一定要硬来,那斧凿痕迹一定会很重。在一些还不是特别成熟的艺术家身上,有时候我们会发现这一点。他的作品以它特有的符号,特有的一种表述形式被市场知道了。于是乎,他为了迎合这个市场,为了让别人更一步地加深记忆,他就会不断地重复自己的艺术形式,我认为这与我们历代画论中所批评“为赋新词强说愁”的状态很相似。所以,一个有创造力的作者在自己每个阶段的作品中都有所突破,都有一些新的东西融进去,这些新东西可能是心境,也可能是他这一段时间对这个世界的理解和感悟,而这些东西会自然而然地体现在作品中,这个作品就会很有生命力。而作者按照这种路径去做创作的时候,他作品中特有的形式就会特别有力量。如果不是如此,也就意味着他原来的创作手段到了求变的时候了。

我们再回到艺术欣赏这个话题。如果你的艺术欣赏是建立在一定的明述知识的基础上,你对作者的每一个基本元素都非常了解了,这时你具备了作者的基本要素和基本逻辑,那么你可以很容易地看出作品中的斧凿痕迹,品出优劣。

第二个体会。对于中国古代文人山水画,如果我在这个屋子里看这样一幅优秀的山水作品,我甚至不用去游历山川,都能够把这个美好的山水景色与我的内心融为一体。当你时时刻刻与艺术作品在一起的时候,你不用离开自己的家,你就可以得到大千世界。这里凸显了两个意思:第一,你要爱它,得和它在一起;第二,一幅作品就是一个微小的大千世界,你不细细揣摩,其实是也是欣赏不了大千世界的。

新生代艺术家的浅显解读:乔相伟和尤阿达

我说说我怎么切入了解我所感兴趣的作者。石老师曾经把乔相伟的作品链接发给我。我有点感兴趣,我就去查乔相伟的社交软件,我就特别认真地关注了他的微博。大家请注意,我在切入一个作者的时候,我不太多地去看别人对他的介绍,而是我自己花更多时间去贴近这个作者,看他用在社交软件上,用最朴实的生活化语言在说什么,这些他对世界的观点一定会在他的作品当中体现出来。所以,我建议不要过多地看专业评论,你可以亲身去和作者在社交软件上,在Internet上进行交流。看了乔相伟的微博,我发现他最近一段时间经常在看“中国有嘻哈”,我在想他为什么会喜欢Hiphop。因为嘻哈它有很强的特点。第一,它有非常强的社会表现性,根据我做的统计,在美国的所有的嘻哈文化当中,它表现个人情感的部分占30%,而70%都是对社会现象的描述。所以,乔向伟的关注点不在于内心世界的表达,而是用外部世界来返照到自己的内心。第二,嘻哈文化包容了很多音乐曲风,说唱歌手们会融合很多的音乐表现形式。我发现乔相伟的作品中也融合了绘画的多种艺术手段。

我把前面的话题拎出来再说一说。当你看这个作品的时候,当你和它24小时朝夕相处的时候,你不妨运用一些其他的艺术形式把它叠加进来。也就是说,当你欣赏艺术品的时候,你可以放古典音乐,你也可以选爵士音乐,甚至摇滚性音乐搭配,把这些不同的音乐性结合在一起,你会觉得这整个的艺术品的节奏有变化。

以这幅作品为例。作者把佛像拓印这种模式也运用到自己的艺术创作中了。整体的黑白与中心的彩色这样一个布局其实运用了很多手段。里面有佛陀的形象,有梦境的状态,这些叠加在他的作品当中,却平衡得很好。作者年纪这么轻,很难得。

乔相伟 《He Sun of Desert》 布面油画、喷漆、油彩、丙烯和油漆笔 40*40cm 2020年

最近我和石老师探讨的很多的作者当中,我们特别多地看到了一些动漫形象的运用,街头文化的运用。最近这几年,这一批新生态的作者,会自然不自然地把过去生活再进行关照,或者说再进行映射。在这里我借用索罗斯在《金融炼金术》中的“反身性原理”来解释,就是当你这样认知的时候,这个世界也会随着你的认知而进行波动,因为你的认知会通过思想和行动干扰、影响这个世界。这是一个相对互动的状态。这也是我最近几年在艺术欣赏中形成的模式,即把面对的艺术品理解成为一个数学模型。也就是说,当你不断地去观察每个作者的时候,每个作者实际就在发生变化,甚至他的变化也会随着我们鉴赏者的变化而产生新的扰动和变化。我最近和美国的一些比较有名的画廊的艺术品收藏者就艺术鉴赏的相对模型进行了讨论。我不能只知道自变量和应变量就完了,而是在过程当中,当它发生了非线性变化的时候,同时又发生了变量与变量之间的扰动。在这冥冥之中,作者和我们鉴赏者就产生了联系。这个联系就是和这个纽带在一起。我花钱买了作品,我和作者交流了。哪怕我不和他交流,我的语言说出来了,我的文字写出来,他一定会变。

在当代的作者当中,他们展示出来的一些流行文化的元素,我们需要去了解。如果你对流行文化元素本身不喜欢也不想去了解,那你明述知识的基础还缺一个角,那你对作品的理解的默会知识,也就一定会缺一个角。我再以尤阿达的作品举例。他的作品里有黑猫警长、铁臂阿童木,还有水冰月。这些形象我了解,我能感受到他很强的反讽性。这些卡通形象是正义的象征。但尤阿达画的铁臂阿童木,大金链子,小手表,香烟一叼,是一个社会人形象。但是你再仔细去观察,会发现这个社会人有着一口整齐又洁白的牙齿。大家知道,在美国流行文化的乐手中,最忌讳的是说他有一口洁白的牙齿,因为洁白整齐的牙齿代表着有钱、有闲、有知识的阶层,这个阶层和流行文化之间,有天生的沟壑。当尤阿达把这些矛盾性的元素结合起来,我就感受到他的反讽意味。我能看出来是因为我够认真地看,或者说我看了很多遍,我仔仔细细地看。这个前提是我拥有了明述知识的基本元素,我才从中找到了逻辑矛盾点,或者说逻辑关联度。

尤阿达 《Hoda》 布面丙烯、喷漆 200*170cm 2018年

大家感觉我讲的不是艺术创作的东西,而是数学逻辑的东西,这就是我的艺术鉴赏的方法论:当你抓住元素的时候,你可以运用一个逻辑,把它层层递进,然后慢慢地展开。当你展开以后,你可能会发现它是一个逻辑列表。最终是明述知识和默会知识的融会贯通,或者说是共鸣。接下来怎样呢?他想说什么?每一个正义的人都有黑暗的一面?每一个道貌岸然的人都有灰暗的一面吗?不一定。我觉得这样的矛盾够好玩儿,就可以了。有的时候作者就是在问问题,他压根儿就没有想给你答案。艺术的平台、艺术的世界就给了你大千世界,大千世界一定是矛盾的东西都互相掺和在一起。

其实每一个艺术品都告诉我们要宽容。为什么说要宽容呢?因为每一个作品当中你都会发现有很多的矛盾冲突,而他们又那么美,那么和谐地在一起。作品可以这样,生活当中也是这样,因为作品是生活的反映嘛。

在明述知识基本建立,默会知识逐渐体察的情况下,你接下去如何进阶呢?如何进阶没办法用语言来说明,但如何判断你的进阶是有标准的。你会发现你变得敏感了,你对色彩敏感了,对外界的音乐旋律敏感了,你对线条也敏感了,当你敏感了,就意味着你踏入艺术大门的第一步完成了。

无论是艺术品还是书,不管是什么门类,是古典还是非古典,你都要不断地看。你的不断丰富的数据库,逐渐增加的场景记忆,都将成为你未来进阶的重要要素。前面一进来的时候,我们和高思远老师说,我觉得他的作品很有音乐性。作品中有类似音乐节奏和旋律的东西。

而邱丹丹的作品《大床》,我感觉上面这三盏云有一种圣光,这床上七个人的排列有点“最后的晚餐”的效果,而这个床本身的波动又带有圣餐餐桌的长型布局。先不管我说的正确与否,但你至少有看过那幅画——《最后的晚餐》——你才会有这样场景的反馈。所以说我回到还是刚刚讲的话,每一个场景的记忆给你增加的是场景本身以及符号本身的积累,不断地场景积累和不断地符号积累,它构建了你的数据库。没有数据库,你哪怕有再好的搜索引擎也永远找不到关键字节。重要的逻辑链条在这里啊。

邱丹丹 《大床》纸上水彩油性铅笔 39*54cm 2018年

我跟大家再讲一个例子。有一次我去衡山路一号看一个作者的个展,我当时注意到作品涉及到一些奇怪的形象符号,在布局摆放的时候有一两个作品不是特别舒服。我就问策展人,策展人考虑的是颜色的整个基调。我就跟他讲:冯老师的作品里面有了一个非常特别的宗教符号,就是双脚羊。在西方的神话色彩当中,双脚羊是非常淫邪的一个象征。而这位冯老师,是中国继赵无极之后,第三位与法国知名画廊签约的画家。他可能是碍于种种原因,只能用一些符号来委婉地表达他强烈的有冲击力的想法。如果看不到这个符号的本体,而这个本体实际上是作者特别想表达的内容,你对作品的理解就不会到位。同时,在画中羊角的左上角,我们还发现了共济会的三角符号。在这里,我没有去想表述冯老师的这幅画到底想说什么,我只是说,首先你的明述知识当中要有足够多的元素积累,否则无法展开和冯老师之间的对话。

今天,站在一个艺术收藏者的角度,作为一个非专业人士,借赛麟空间这个宝地,结合自己的一些方法论,和大家分享了一些心得。我相信每一个人都有机会步入艺术鉴赏的大门,感受里面的大千世界,谢谢大家。

关于毛峻韬

毛峻韬

茶与器的资深玩家,少言斋藏茶创始人,擅长科学理性地解析茶叶品鉴之道。

艺术品收藏者,长期致力于赵无极、王满晟等旅居国外艺术家作品的挖掘和整理; 关注当代新生代艺术家的发展、各种艺术形式的融合。

创办"闲云半山"艺术品鉴赏普及教育,上海麦晓教育科技有限公司总经理。

历任上海市侨联青年委员会常务理事,徐汇区第十二届、第十三届政协委员,徐汇区青联委员,徐汇区海外联谊会理事,上海市民建第十二届、第十三届经济研究委员会委员。

赛麟空间近期展览

赛麟(合肥)空间:狂想集

赛麟(上海)空间:图像之下

赛麟空间近期项目

赛麟艺术导览季

乌南路852公共艺术计划

赛麟空间

Sailing Space

已展示全部

更多功能等你开启...

峻韬

峻韬

分享

分享