文/李松

张仁芝自由出入于中国画的人物、山水两个领域,他画过炼钢工人《炉前》、《又是一炉优质钢》;石油工人《创业年代》、《创业人》和《兰考老书记焦裕禄》等作品,先后入选全国美展,并收入重要画册,成就已有公论。

张仁芝 炉前 204×128cm 1964年

张仁芝 创业人 226×135cm 1977年

然而,文革以后,他的创作中心突然转向山水画。在山情水意中找到更宽广的抒写性灵的空间,画得更为得心应手。

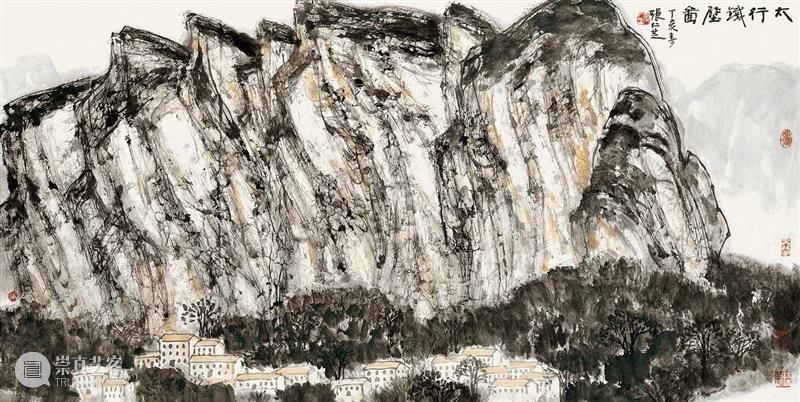

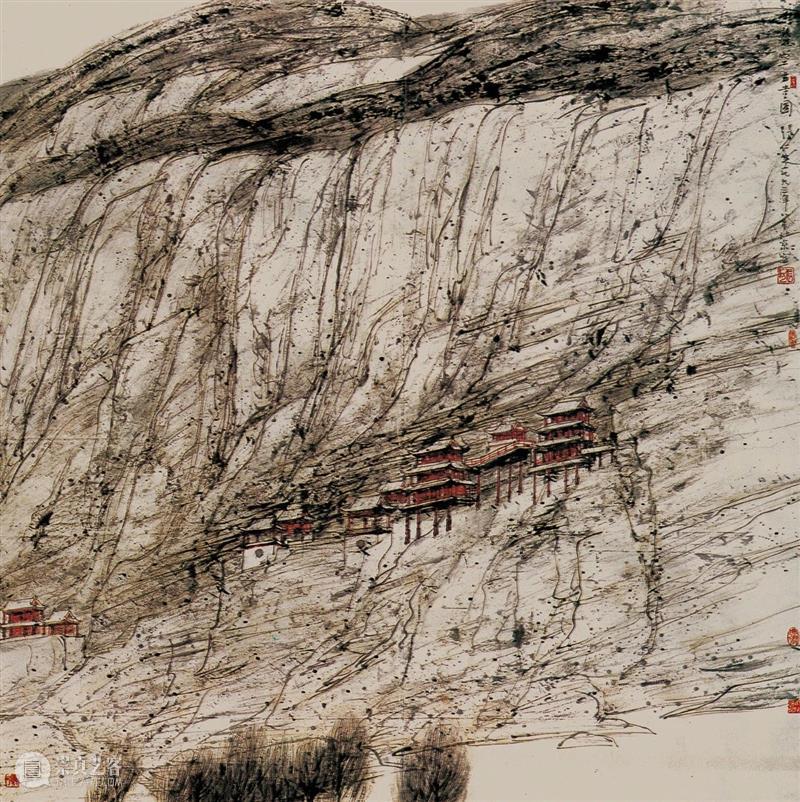

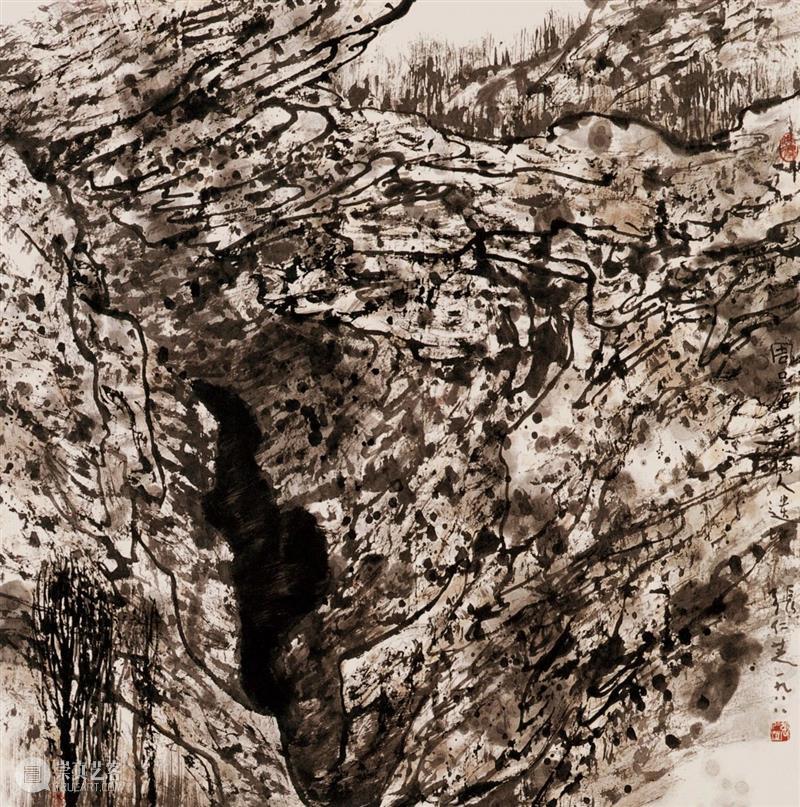

张仁芝的山水画追求崇高感,如《屹立千秋》、《太行铁壁》、《悬空古寺》等,画面剪裁得顶天立地,高山崔巍,气势磅礴,有道是“俨骖騑于上路,访风景于崇阿”(王勃《滕王阁序》。1981年,他参加北京画院赴加拿大温哥华举办的中国画展,用的画题是“铁板铜笆大江东”,又是何等气概!

张仁芝 屹立千秋 138×138cm 1984年

张仁芝 太行铁壁图 68×137cm 2007年

张仁芝 悬空古寺图 138×138cm 1993年

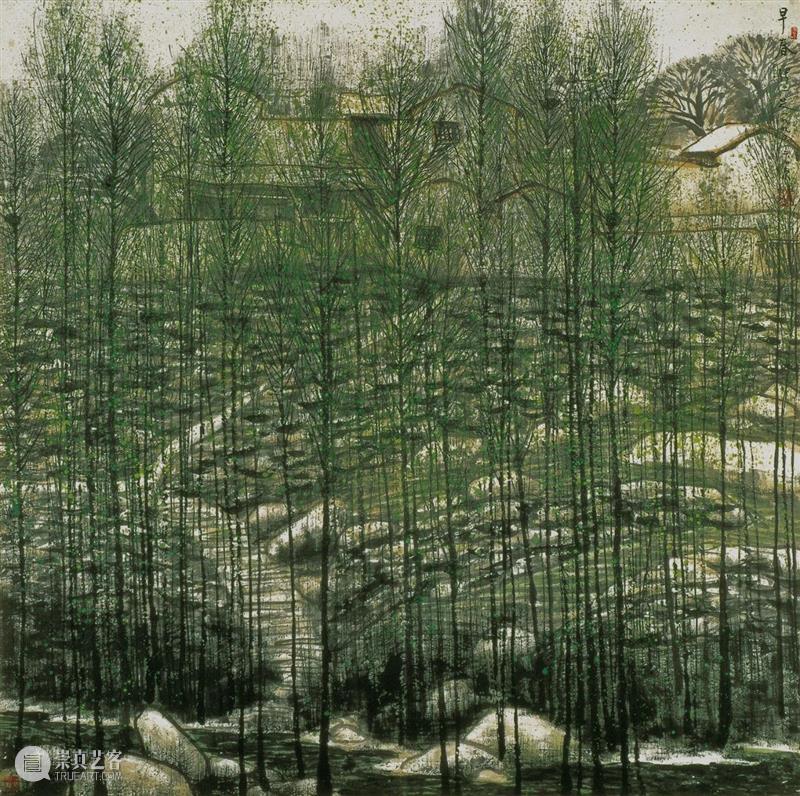

他的山水画也非止雄奇一路,更多的是秀美,洋溢着抒情诗意的画作。那幅《早春》,成排的幼树耸立在润物无声的细雨之中,透过纱幕般的树丛,看到石头铺展的路,和静谧的村舍,画面像一排琴弦,在观者耳畔奏响小夜曲的旋律。早先画的《北海公园》也有类似的境界,画面让人感觉永远是湿漉漉的,绿得可爱。

张仁芝 早春 138×138cm 1990年

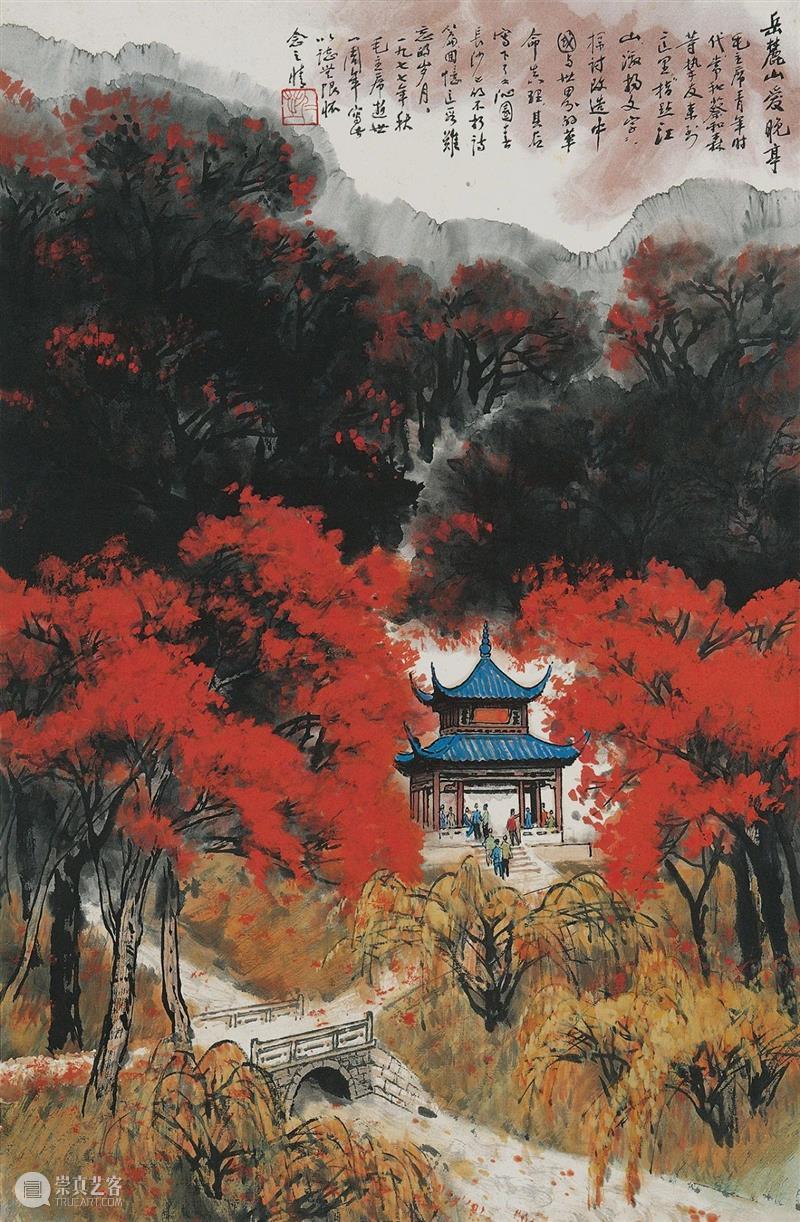

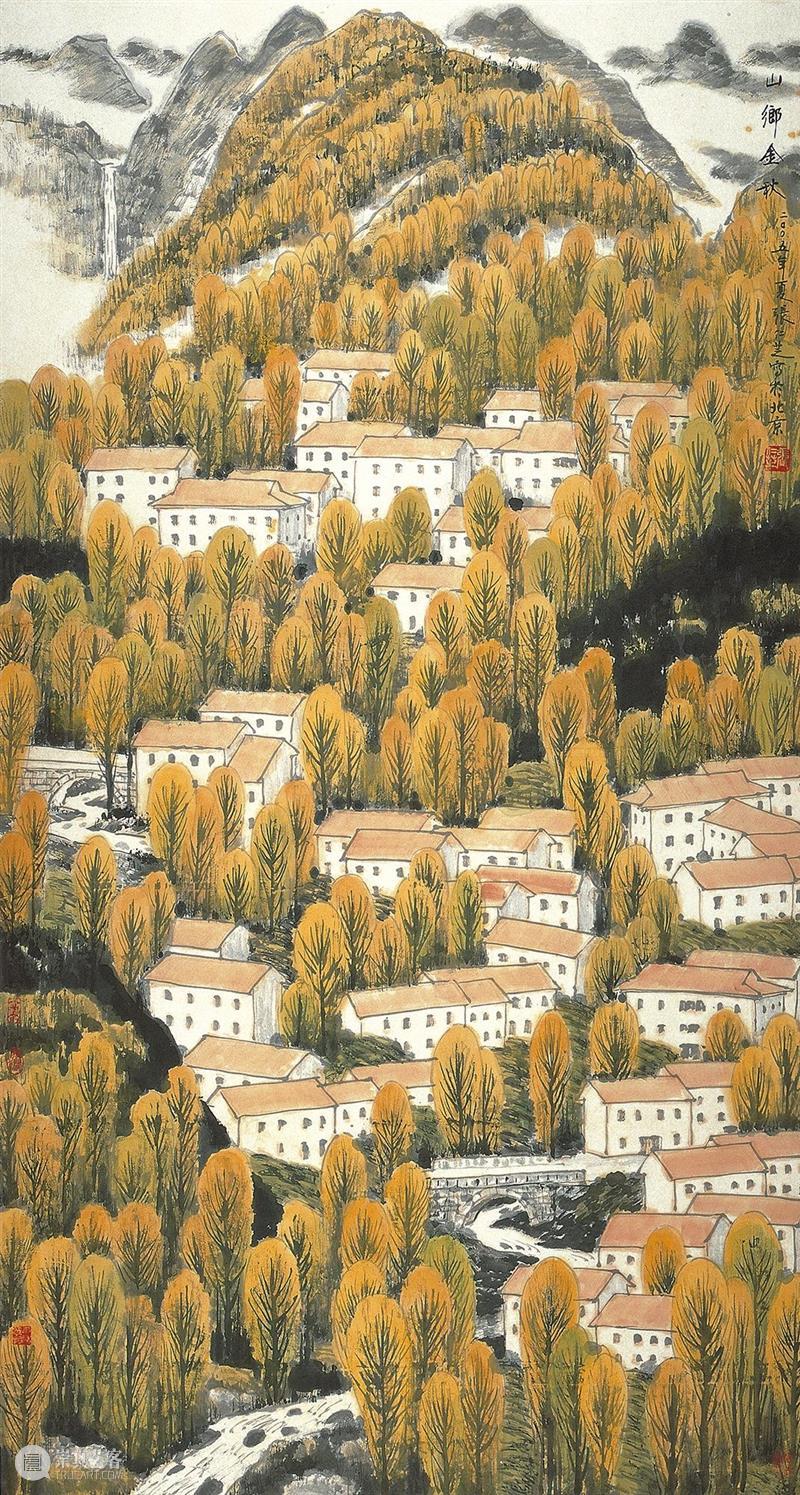

他随心所欲地调度色彩,《岳麓山爱晚亭》、《秋染山林》夺目的红;《山乡金秋》、《秋晌》撩人的嫩黄;《林泉筑屋》黄与绿的交响……在水墨构架中筑起缤纷的色彩世界,那是大自然的表情。

张仁芝 岳麓山爱晚亭 69×46cm 1977年

张仁芝 山乡金秋 179×96cm 2005年

一样情怀

无论是人物还是山水,其创作的动力,情感所寄,一脉相承的爱国情怀,和对时代的感应。

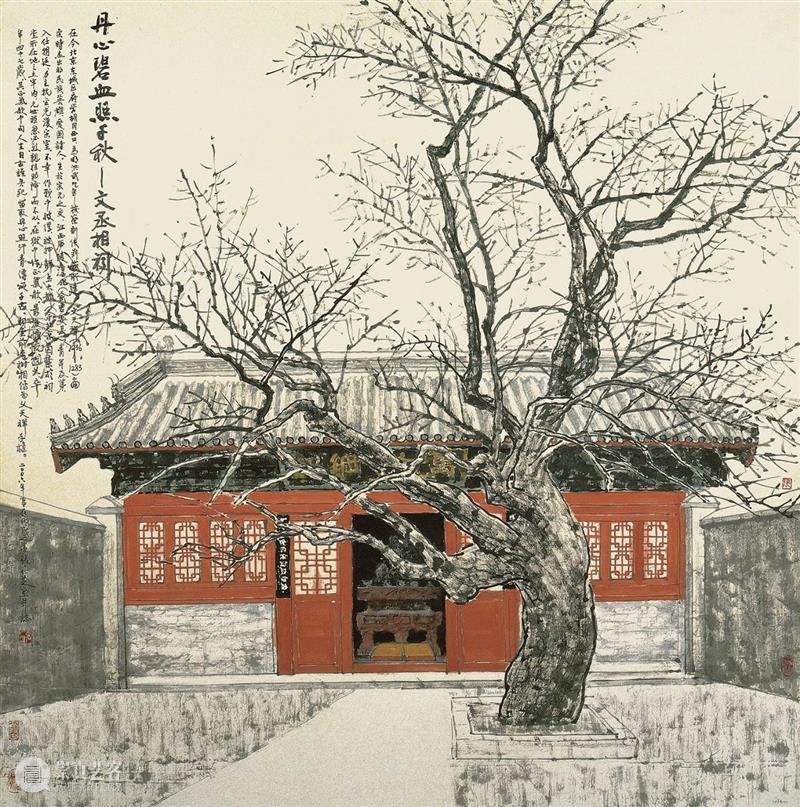

2006年,他创作的《丹心碧血照千秋——文丞相祠》,其地原为文天祥战败被囚的土牢——一间广八尺深四寻,污秽幽暗的斗室。他拒绝元世祖忽必烈亲来劝降,写下千古名篇《正气歌》,前后三载,终被杀害于柴市,连元主也叹服其为真男子。

张仁芝 碧血丹心照汗青——文天祥祠 126×124cm 2006年

如今的文丞相祠是明代洪武九年按察副使刘崧所建。院落不大,以简朴而庄严的建筑格局表达后人对先烈的崇仰和悼念。

张仁芝说当年他是怀着极为崇敬的心态写生的。一排大红门窗画得异常工谨,他认为其中寓有赤胆忠心的涵义。张仁芝突出画了门前相传为文天祥手植的老枣树,“它峥嵘倔犟之状恰恰是文丞相一生人格的化身。”画完仍觉意犹未尽,又在画的左上方题写下文丞相事迹想帮助看画的人加深对这位爱国先辈、伟大诗人的了解。

从画王进喜、焦裕禄到画面不出现人物的《丹心碧血照千秋》,贯穿其间的是画家崇尚正直刚烈英雄的情怀。

穿越古今

过了花甲之年,张仁芝在山水画创作上又有新的开拓。创作了不少表现古今中外建筑题材的画作,是他创作道路的新成就,也是为中国现代山水画补上短板。我所知有限,好像还没见到别的画家在这方面投入此精力,表现如此热情。

短短二十来年,他穿越古今、穿越中西有两方面可观的创作积累:

一部分是北京题材作品,一部分是异域文化景观。

张仁芝说:“北京有我画不尽的题材。”

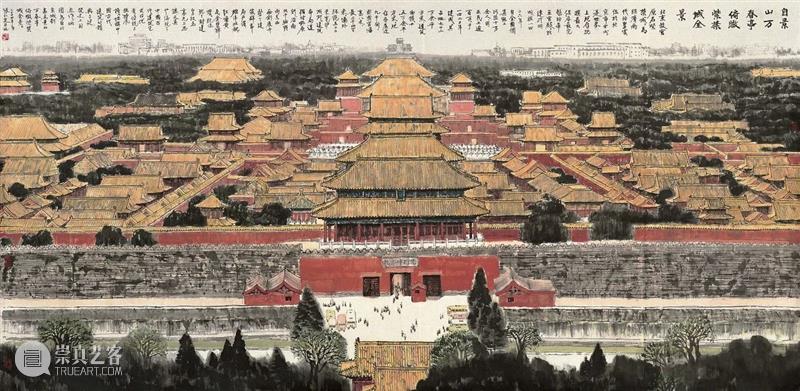

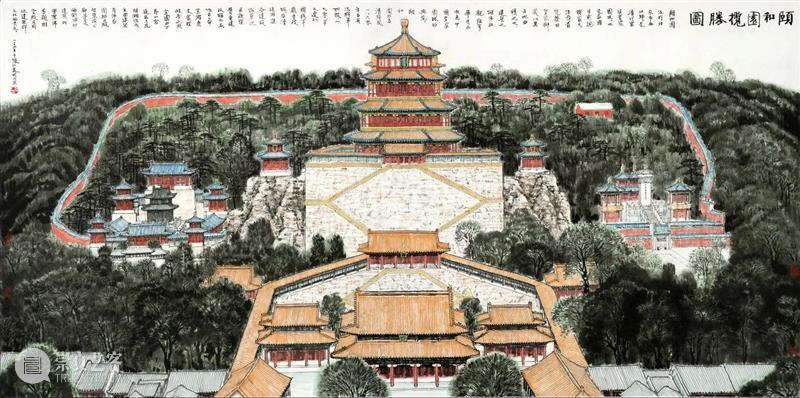

起初是,北京画院和北京市美协为了在北京举办奥运会,出自使命感,组织画家创作,宣传北京历史文化和自然风貌,举办了七次北京风韵画展。张仁芝每次都有作品参加,包括那幅文丞相祠。他的作品取材重点是作为世界文化遗产的故宫、颐和园和天坛。他认真画了多幅写生,掌握了充分的素材。

张仁芝 自景山俯视紫禁城 125×251cm 2004年

张仁芝 颐和园览胜图 250×122cm 2004年

他前后左右地画这些久已熟悉、热爱的古建筑物,犹未能尽意,又爬上景山公园景山的万春亭俯瞰故宫,画下了故宫的全景,回头又画下景山全景。

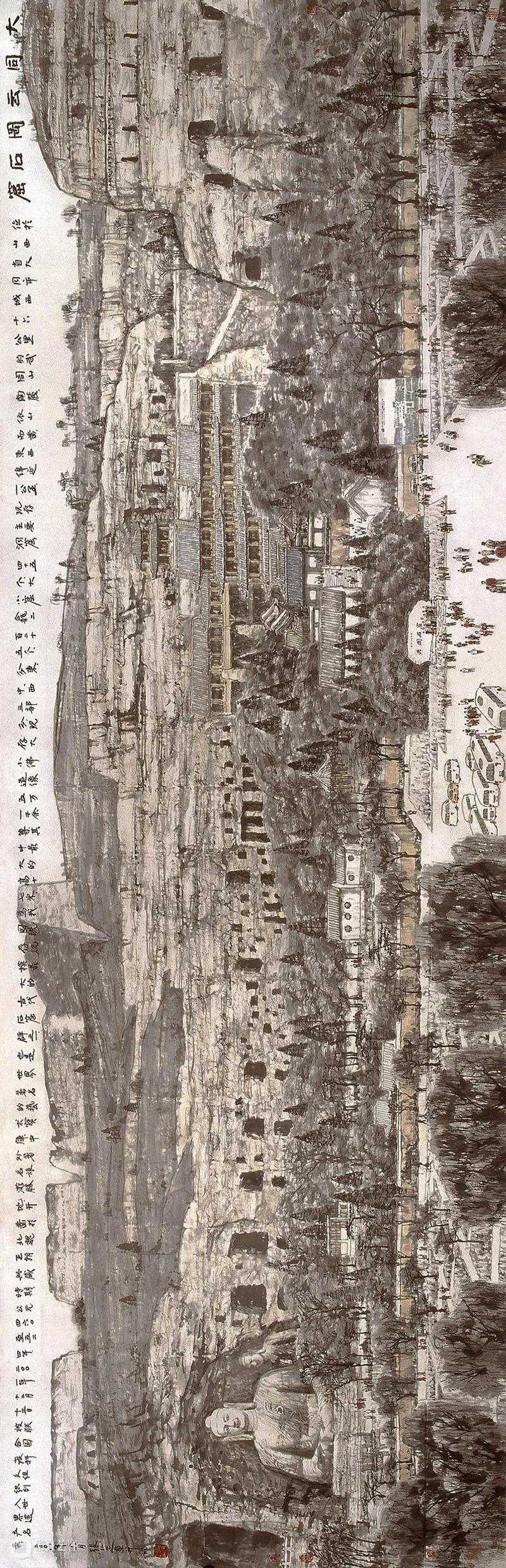

与此相映照的有云冈石窟全景图,他还画过原始人遗址北京周口店,不记得还有谁画过这一类题材。

他在传统古建筑与大自然山水的相互结合、顺应、和谐中努力体悟天人合一的境界。

张仁芝 周口店北京猿人遗址 89×88cm 1988年

(请将手机横屏欣赏)

张仁芝 大同云冈石窟 97×347cm 2008年

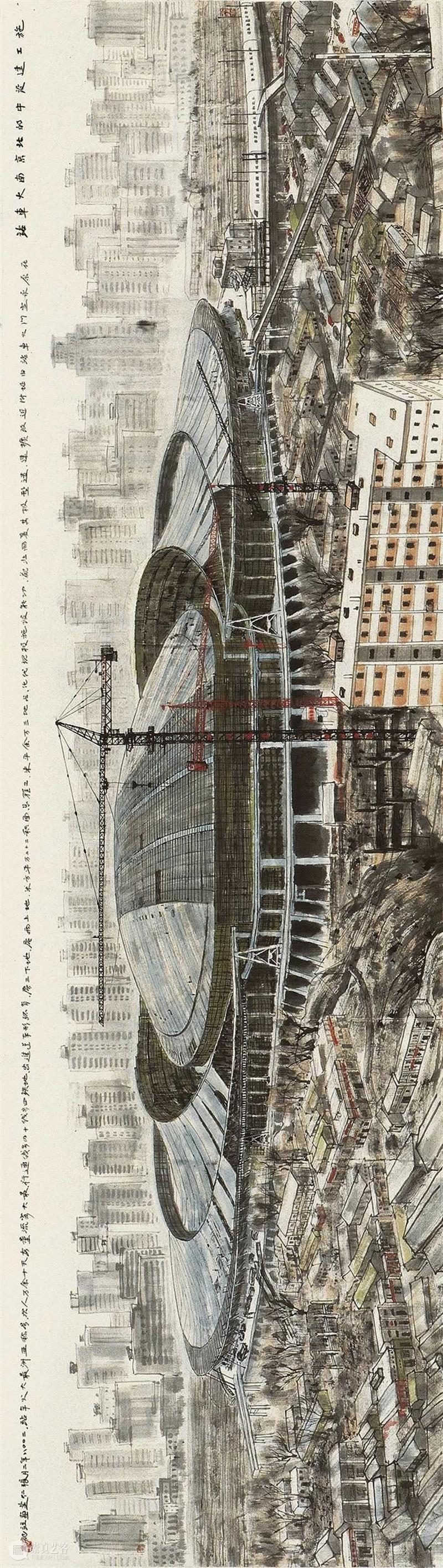

《施工中的北京南站》是张仁芝北京题材中最具时代感的作品。

2008年初,他在电视上看到北京南站建成效果图,即刻为其新颖的外观造型所吸引,第二天就跑到现场去参观。在旧永定门车站西边,跑上国际鞋城,上到12层,“从窗前俯视,工地面积之大吓人一跳,它比旧火车站要大上百倍。工地上竖立着很多台塔吊进行作业,运建材的各种型号汽车在往返作业,大屋顶上干活的工人远看像蚂蚁一样小。候车大厅前挖了一个巨大的深坑,可能是配套的地下设施正在施工,左边数不清的民居平房和商店正在拆迁之中,废墟上剩下一大片残垣断壁,候车大厅西侧堆放着数不清的钢筋水泥各种预制件,站在窗口隐约能听到工地上传来的施工声音,整个工地现场一片繁忙景象。施工同时也在通车,看见一列火车驶入还在施工中的车站。”(张仁芝《<施工中的北京南站>创作过程》)

(请将手机横屏欣赏)

张仁芝 施工中的北京南站 97×303cm 2008年

张仁芝用文字也用相应的画面记录下十二年前的现场印象,一个沸腾年代大变革中的北京城市缩影,动态的全景画为转瞬即逝的时代变革保存下动人心魄的形象留真,也是当代山水画发展的重要印记。

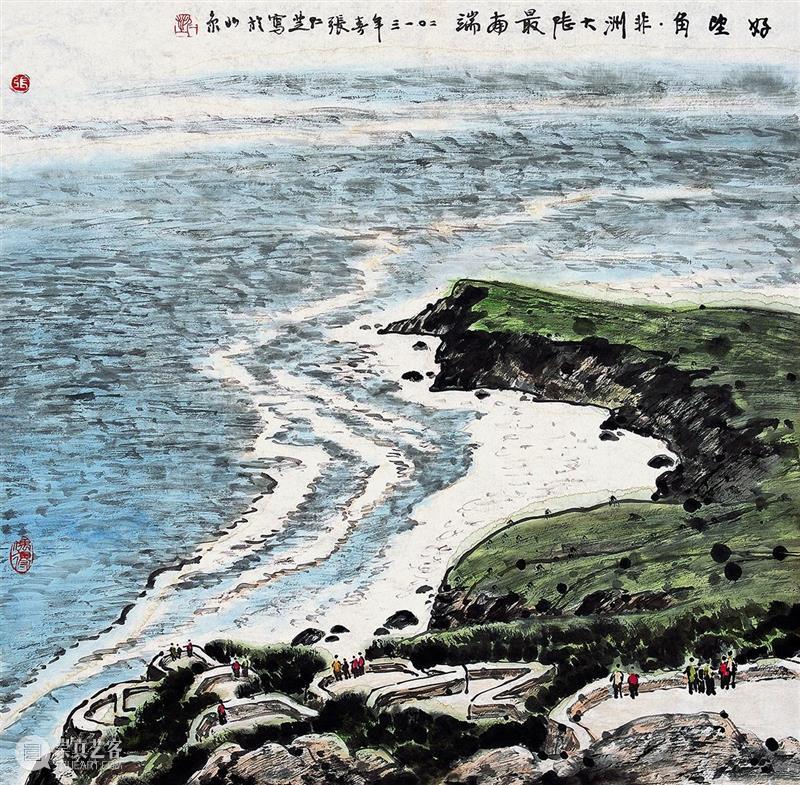

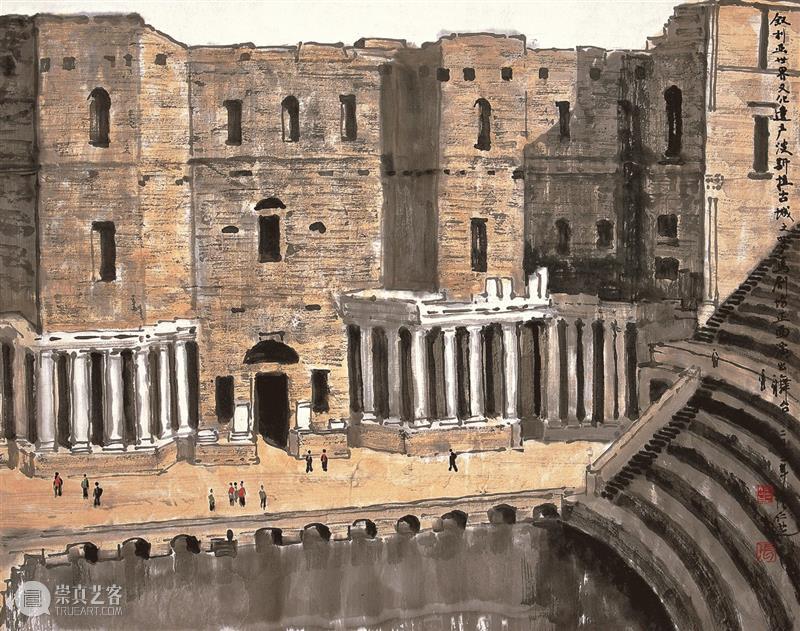

2015年北京线装书局以《中国风格》书名出版了张仁芝域外风光作品集。收入书中的最早的作品是1981年画的《日本箱根小涌园》,最后一幅为2013年作的叙利亚《波斯拉古城罗马剧场舞台》。60幅作品是他那些年行踪所及的欧洲、中东、非洲等地区异域风光,而以中国画的生动笔墨表现之。

张仁芝 日本箱根小涌园 47.3× 67.8cm 1981年

张仁芝 波斯拉古城罗马剧场舞台 48×58cm 2013年

如今旅游观光可没有当年李可染老师在德国对景写生画《麦森教堂》、《德累斯顿暮色》等作品那么从容的条件,张仁芝要凭着他的速写、速记,观感,大部分作品是回到北京后重拾记忆画下来的。多亏他的好眼神,好记忆,好笔头,和平素的积累,所画的作品充满现场感。

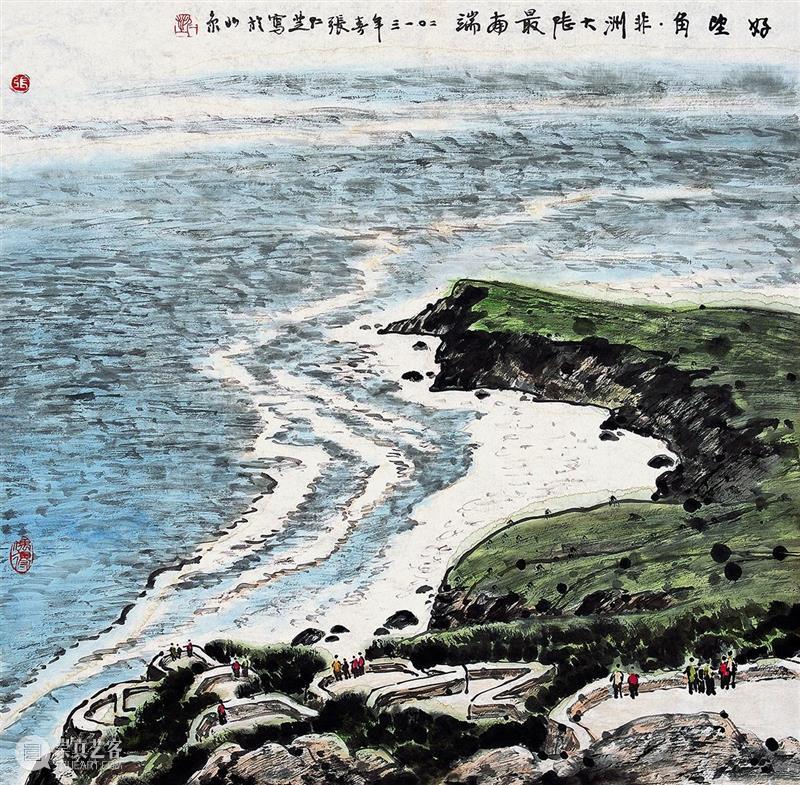

张仁芝 好望角·非洲大陆最南端 68×68cm 2013年

张仁芝 雪域之晨 178×96cm 2014年

就笔墨表现而言,外国那些古典的、现代的建筑曲直多变,难以度量的造型,和层层叠叠的砖石结构,特别像叙利亚波斯拉古城罗马剧场那圆形的长阶梯,怎么画?若靠传统界画的技法是画不出来的,画出来也会感觉很僵,全靠画家腕底功夫徒手画出,才有那份灵动,那份真实感,此所以为“中国风格”。正如张仁芝所言:“无论是画祖国河山还是异域景观,还是受中国传统诗文启发的虚构之境,其章法与笔墨都尽可能从现实生活中发现的形式美启发,进而引发艺术联想,调动自己生活的积累和创作经验,而不是套用古人的成法。”(张仁芝《运用中国画笔墨表现域外风光》)

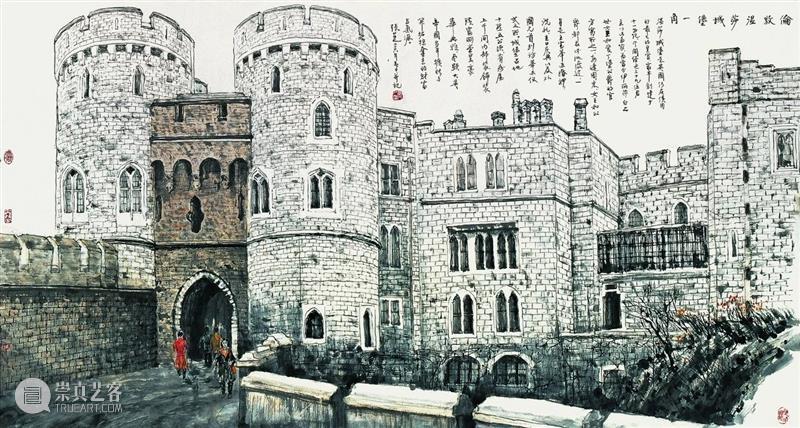

张仁芝 伦敦温莎城堡一角 96×178.5cm 2010年

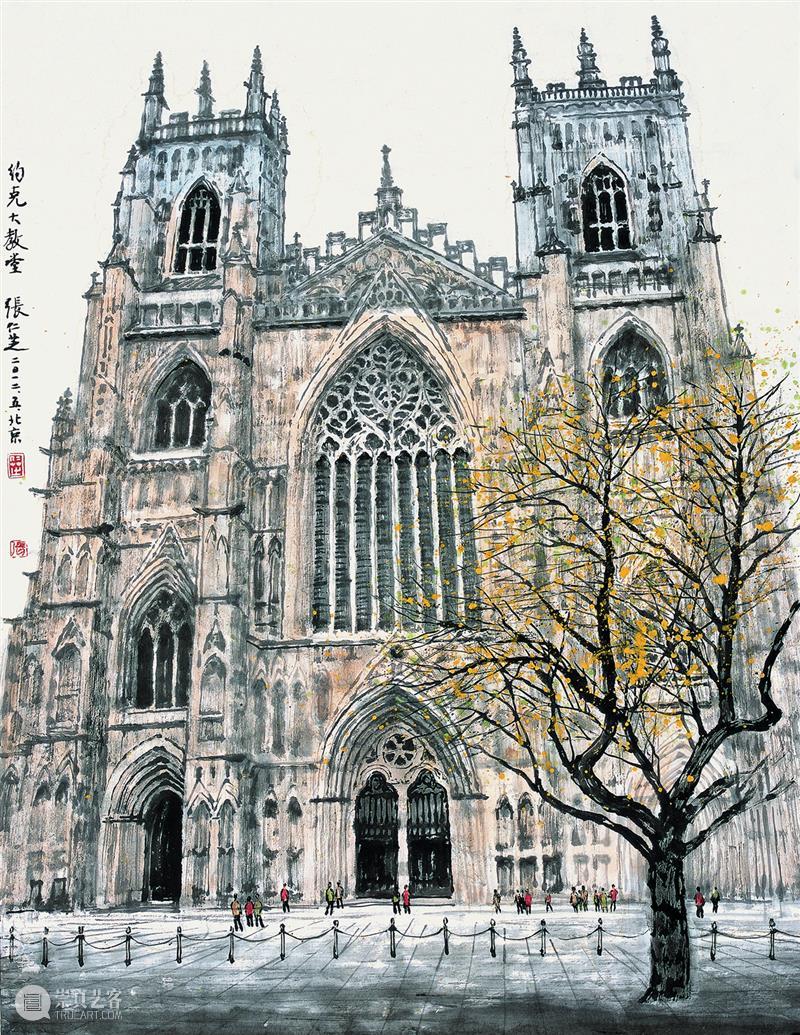

看张仁芝那些作品,能够感受到是有温度的。其中可以看到好望角的波涛,尼泊尔的雪域,犹如童话世界的德国新天鹅堡,清纯华丽的印度泰姬陵。他画的英国风景居多,有人们熟悉的泰晤士河上的塔桥、伦敦温莎城堡、约克郡的哥特式大教堂、伦敦市府大楼的球形玻璃幕墙建筑……其间有着新与旧的对话。

张仁芝 约克大教堂 92×69.5cm 2012年

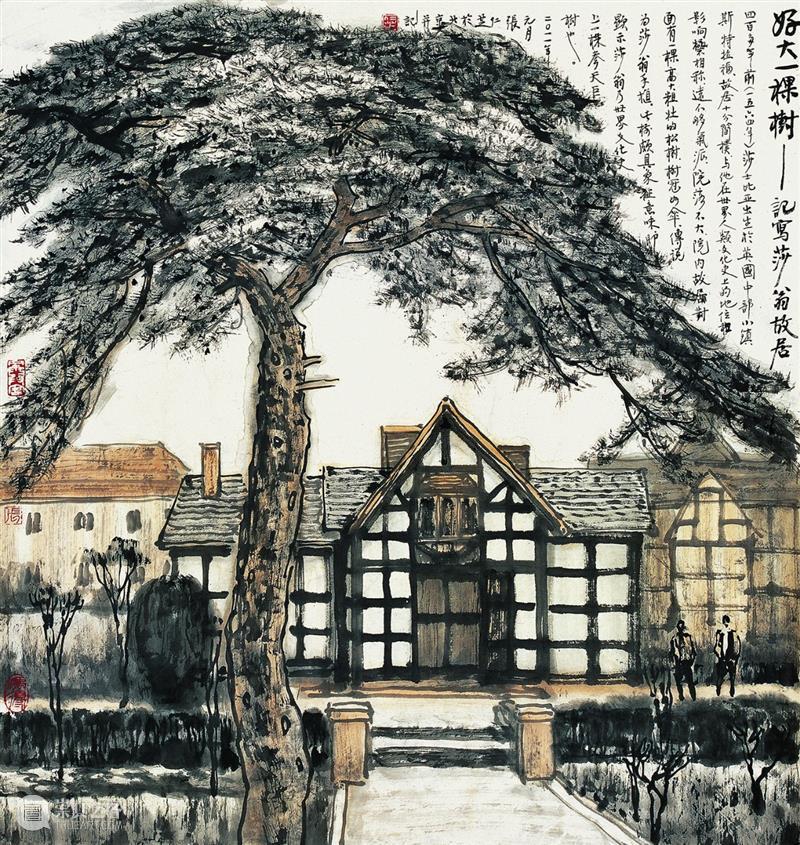

《好大一棵树》画的是莎士比亚古朴的故居,特别突出的是迎面矗立的莎翁手植的大树,令人想起他画的文丞相祠中那棵大枣树,画面上题“此树颇具象征意义,那显示莎翁乃世界文化史上一棵参天巨树也。”

张仁芝 好大一棵树 70×66cm 2011年

张仁芝在山水画上多有题跋,记下当时的所见所闻所感。

那也是诗,

诗言志。

作为耕耘者,张仁芝在中国山水画发展的漫漫长途中,留下自己坚实的脚印。

2021.2.春节过后于北京安外

(编辑:罗元欣)

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享