在殷周族氏铭文中,有一徽号像武士手持戈和盾之形作“ ”,或省盾形作“

”,或省盾形作“ ”。其字尚无确释,为印刷方便,本文暂依丁山、张亚初说隶写为“戎”[1]。目前公布署此族徽的铜器有45件,出土信息明确者13件,其中6件“戎”族器出自安阳,与旧所谓殷墟“族墓地”密切相关。但随着考古新资料的不断揭示,殷墟居民是否以大型家族为单位聚居、族葬等问题,重新引起了学界的热议。笔者拟由这批铜器资料入手,对相关墓葬的性质略作考辨,并结合甲骨卜辞考证“戎”族所居地望,以期对殷墟居民成分和殷人亲族组织结构乃至殷商国家形态的认识有所推进。不当之处,尚祈方家教正。

”。其字尚无确释,为印刷方便,本文暂依丁山、张亚初说隶写为“戎”[1]。目前公布署此族徽的铜器有45件,出土信息明确者13件,其中6件“戎”族器出自安阳,与旧所谓殷墟“族墓地”密切相关。但随着考古新资料的不断揭示,殷墟居民是否以大型家族为单位聚居、族葬等问题,重新引起了学界的热议。笔者拟由这批铜器资料入手,对相关墓葬的性质略作考辨,并结合甲骨卜辞考证“戎”族所居地望,以期对殷墟居民成分和殷人亲族组织结构乃至殷商国家形态的认识有所推进。不当之处,尚祈方家教正。

一 从殷墟出土的“戎”族铜器说起

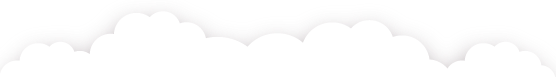

殷墟范围内经考古发掘出土的“戎”族铜器,据已发表的资料共6件,其中5件皆来自殷墟西区墓地第八墓区,分别是:

(一)戎觚〔《集成》6700,图一:1〕,出自第八墓区M271,同出铜器有鼎一、簋一、爵一、戈三、矛一、刀一及工具若干[2]。器高28.8厘米,口径14.4厘米,颈部素净,中腹几乎不外鼓,圈足上有十字形镂孔,内铸一“戎”字。此型觚流行于殷墟三期到四期,原报告根据同出陶器判断墓葬年代属殷墟三期,当可信。

(二)戎父乙鼎〔《集成》1533,图一:2〕,出自第八墓区M284,无同出铜器[3]。器高19.2厘米,口径14.8厘米,球形深腹,耳稍外侈,柱足两端粗、中间细,腹内铸“戎父乙”三字。其耳、足接近后冈祭祀坑出土的戍嗣鼎,属殷代铜鼎最晚的形制[4]。

(三)戎父辛爵〔《集成》8601,图一:3〕,出自第八墓区M1125,同出铜器觚一、鼎一、铃十、戈一、矛一、刀一[5]。爵通高20.6厘米,腹较深,卵底,双柱位于口沿上离流折稍远处,鋬内有铭文三字,曰“父辛戎”。从形制上看可定为殷代晚期器。

(四)戎父乙鼎〔《新收》112,图一:4〕,出自第八墓区M1573,同出铜簋一、铜镞若干[6]。鼎身通高19.5厘米,口径15.8厘米,浅腹,圜底,夔龙形扁足,腹部上下饰夔纹,中间夹有蝉纹,腹内铭文为“戎父乙”。这种浅腹扁足鼎主要流行于殷末周初时期。

(五)戎母己簋〔《集成》3222,图一:5〕,与上戎父乙鼎同出自第八墓区M1573。簋高14.3厘米,口径15.5厘米,侈口鼓腹,双兽首半环形耳,下有钩形垂珥,口沿下饰夔纹及两浮雕羊头,器腹素净,内底铸“戎母己”。此型簋在殷代晚期已很常见,一直延续到西周初年。

图一 殷墟西区墓地第八墓区出土的“戎”族铜器铭文

殷墟西区墓地是最著名的一块晚商“族墓地”。1969至1977年期间,考古工作者陆续在安阳孝民屯以南、梅园庄以北的范围内发掘墓葬近千座,根据其空间聚合状态划为八个墓区(后增至十个)[7]。发掘者认为,每个墓区代表一个族,下面的墓组代表“分族”,族氏成员聚葬于各族墓区之内,第八墓区出土有铭铜器8件,“戎”族铜器独占半数以上,故原报告推测第八墓区可能即属“戎”族的墓地[8]。后韩建业对发掘者的分区有所修正,他依照葬俗葬式将整个西区墓地分为24个分区,同样认为第XXIV区(第八墓区的主体第二、三墓组)是“戎”族的族墓地[9]。照此理解,“戎”族当聚居于殷墟都邑以内。主张“族邑模式”的郑若葵,则直接将第八墓区附近的北辛庄遗址指为“戎”族族邑[10]。持类似观点或受此影响的学者,至今仍不在少数。

不过殷墟别处也有“戎”族铜器出土。1982至1992年间,安阳工作队在殷墟郭家庄西南发掘了一批商代墓葬,其中M220出土铜觚一件(《新收》226),器身高31.5厘米,口径16.7厘米,腹部四面饰扉棱,纹饰繁缛,圈足内亦铸“戎”之族徽,其尺寸规格均超过上举第八墓区诸器[11]。该墓曾遭盗掘,器物组合已不完整,假设这件戎觚为墓主人自作而非赗赙媵送之物,则表明有地位更高的“戎”族成员并未葬入第八墓区,却选择在距孝民屯约五六公里远的郭家庄附近下葬。此现象与传统“聚族而葬”的认识显不相符。新出资料启发我们进一步思考:第八墓区究竟应与哪一层级的亲族组织相对应?

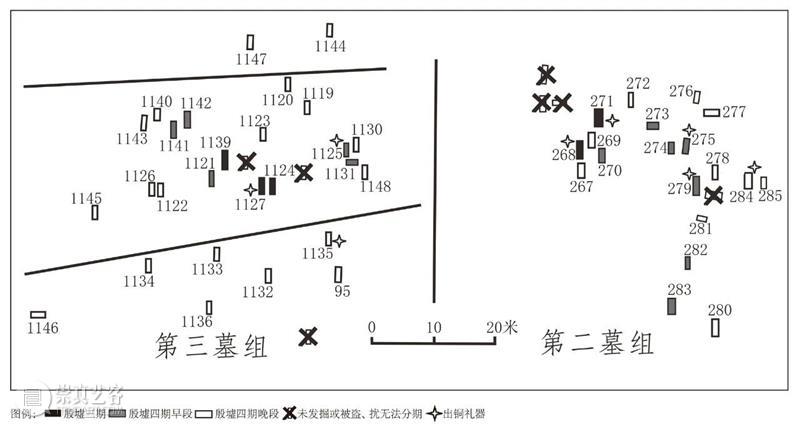

二 第八墓区墓葬资料所见殷墟“戎”氏家庭组织

根据1979年的发掘报告,第八墓区钻探面积11600平方米,发现殷代墓葬58座,发掘55座;1979到1985年左右,考古工作者又在此发掘墓葬20余座,截止1985年第八墓区有墓葬约80座[12]。因后续资料只于《殷墟青铜器》等书中零星得见,故我们的研究仍以1979年发掘报告为主。照原报告给出的墓葬分布图,第八墓区在空间上可分为三个墓组,东侧M261-M265共5座墓为第一组;中间西起M266、东至M285共23座墓(3座未发掘)为第二组;西侧西起M1146、东抵M1148的30座墓为第三组。三个墓组东西向排列,界限分明〔图二〕。

图二 殷墟西区墓地第八墓区墓葬分布图(第二、三墓组)

第一墓组5座墓中,最东端的M265年代早至殷墟二期,余者均属殷墟四期墓葬,时代和空间均相隔较远,且该墓组亦未出“戎”族铜器。故韩建业将第一墓组排除,以第二、三墓组划入同一分区,是比较审慎的做法。这几座墓能否构成一个墓组,甚至也令人怀疑。

至于第二、三墓组,并不会是“戎”族的族墓地。首先,墓地启用的年代与“戎”族建立的时间不符。众多学者均已指出,“戎”族殆即殷墟甲骨文所见“子戎”的后代族众。子戎是宾组卜辞中出现的一位显贵人物,商王对其休咎颇为关切,曾为他求佑于父乙(小乙)和兄丁等祖神(《合》728、3186、3187)。依常理推测,子戎既与武丁同时,其身死下葬的时间不应晚于祖甲之世。如果“戎”族确有族墓地的话,殷墟二期晚段殆已开始使用。但据原报告,第二、三墓组大部分墓葬属殷墟四期,仅少数几座早至殷墟三期,时间上存在缺环是显而易见的。

再者,第二、三墓组的墓葬等级低,数量少,也不符合“族墓地”的特征。两个墓组墓葬总数虽达到50余座,但前后跨越60余年,三四代人埋葬于此,平均毎代亦不过十余人。原报告未对四期墓再作区分,按其所列陶觚、爵型式,Ⅴ、Ⅵ式陶觚和爵器身稍高大,当属四期早段遗物;Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ式形制矮小,为四期晚段遗物[13]。据此我们可将这些墓葬再细分为三个阶段:第二墓组除去M266被盗,最西边的M268、M271属殷墟三期,二墓皆有铜礼器陪葬;其东面M270、M273、M274、M275、M279、M282、M283七座墓属四期早段,其中M275、M279出铜器;再东侧的M272、M276、M277、M278、M284、M285、M281、M280八座墓属四期晚段,其中M284随葬“戎”族铜器[14]。可见墓地自西往东逐渐扩展,由最初的两座墓,发展到毎代六七座墓的规模。

第三墓组情况稍显复杂。南面的M1134、M1133、M1135三座墓(M1132被盗一空)均随葬陶盘、簋和小壶,而北面的M1147则随葬陶盘、罐、簋,葬俗均与其余出陶觚、爵者不同,疑属另外的血缘团体。由于这几座墓葬的阻隔,最南端的M1146、M1136、M94、M95,及最北端的M1144,埋葬的死者可能也不属于“戎”族。居中的20座墓葬,除去被盗扰无法分期的M1129和M1138,同样可划为三段:中间的M1124、M1127、M1139属殷墟三期,M1127随葬有铜礼器;三期墓东西两侧的M1121、M1141、M1142、M1125、M1131属四期早段,M1125出土“戎”族铜器;再外围的M1140、M1143、M1122、M1126、M1145、M1123、M1119、M1120、M1130、M1148属四期晚段,其中M1148墓室面积在4平方米以上,很可能随葬有铜器,可惜已被盗。第三墓组大概是由中间向两侧扩展,埋葬的人数更多,但财富似不及第二墓组丰厚。

两个墓组的所有墓葬中,最高规格不过随葬一套铜觚和铜爵,“戎”族族长“子戎”的身份较此更显尊贵;每个墓组毎代六七座墓葬,合计不过十余口,与我们想象的大型家族所应具有的规模亦不相称。事实上,这个数字与殷代主干家庭的人口数大致接近,故唐际根在分析西区墓地第三墓区资料后提出,同一墓组中的墓主人生前是同一家庭中的成员[15]。上述各阶段墓室面积稍大或随葬铜器的一两座墓葬,应属于这一代的家长。第八墓区埋葬的两户主干家庭或可构成一个小型伸展家族,又或许仅是毗邻而居,总之无法代表整个“戎”族。再结合郭家庄墓地发现的戎觚看,居住在安阳的“戎”族成员恐怕并未“聚族而葬”,而是以家庭为单位埋葬的。

三 由卜辞“戎”地论殷代“戎”族为东土族氏

我们主张第八墓区并非“戎”族的族墓地,除了有墓葬使用年限、等级、数量方面的考虑外,更重要的一点是,据卜辞记载可知,至迟在武丁晚期,“戎”族已居住在今山东境内,其“族墓地”如若存在,也当位于安阳殷墟以外。

前已言及,“戎”族为武丁时“子戎”之族众。关于卜辞“子某”的身份,向来争议颇多,但许多学者达成一致的是,“子某”之“某”,常兼具人名、族名与地名三方面的含义[16],即“子戎”乃“戎族”之首领,居于“戎”地。1991年殷墟花园庄东地H3发现一批非王卜辞,其中有关“戎”地的记载非常丰富,如贵族族长“子”曾和妇好一同进入戎地(《花东》37、63、195),于戎地住宿(《花东》267),还在戎地为“辟”建造宫室(《花东》294)[17]。下辞中,“戎”为举行祭仪的地点:

戊子卜:叀子画呼匄马,用。

戊子:宜 一妣庚,在入。

一妣庚,在入。

庚寅:刿妣庚牝一,在戎。(《花东》493,子卜辞)

按戊子日在入,庚寅日在戎,则入、戎二地相距最多两日路程,约一百公里[18]。入亦为花东卜辞中常见地名,其地居民被称为“入人”:

戊寅夕:宜 一,在入。

一,在入。

叀入人呼,用。

叀 人呼先奏,入人乃往,用。(《花东》252,子卜辞)

人呼先奏,入人乃往,用。(《花东》252,子卜辞)

依常理推测, 地应与入地相邻,故“子”能够在入地就近调动

地应与入地相邻,故“子”能够在入地就近调动 人。

人。 是殷末十祀征人方行程中的一站(《合》36751,黄组),兖州李宫村出土“

是殷末十祀征人方行程中的一站(《合》36751,黄组),兖州李宫村出土“ ”族铜器数件[19],业已证明晚商

”族铜器数件[19],业已证明晚商 地在兖州附近,“

地在兖州附近,“ 人”入周转为鲁国附庸,就是著名的“殷民六族”中的索氏。由此观之,入地很可能也在今兖州周边,而戎地应在距兖州百余公里的区域内。《花东》493同版还出现东土人物“子画”[20],亦可视为佐证线索。

人”入周转为鲁国附庸,就是著名的“殷民六族”中的索氏。由此观之,入地很可能也在今兖州周边,而戎地应在距兖州百余公里的区域内。《花东》493同版还出现东土人物“子画”[20],亦可视为佐证线索。

相关证据不一而足:

壬戌卜:在戎葬[21]韦,用。

于襄葬韦,不用。(《花东》195,子卜辞)

该辞中的“韦”或凶死不得归葬,故“子”安排他在外下葬。从选卜的角度看,戎、襄二地应距离较近,否则占卜就失去了现实意义。襄地屡见于卜辞金文,曾与田猎地“宫”同版出现(《合》37600,黄),其地大概位于泰山南麓,陈絜师考证即清华简《系年》第二十章中越公、宋公击败齐师的地点襄坪[22]。戎近于襄,距鲁中山区不远。

综上所述,“戎”地位于有商之东土,与兖州附近的入、泰山南麓的襄相距均较近,大致座落在今新泰以西、泗水以东、南至平邑与费县的区域内。花东甲骨中所见泞、鹿、澫和诸地,皆与此相距不远,盖“子”本身就常活动于泰山周边。在费县东南,恰亦有“戎”族铜器出土。1963年山东临沂市苍山县(今兰陵县)东高尧村村民发现一组铜器,计有一簋、一甗、二觚、二爵、一尊、一觯、一铃、二戈,其中簋、甗、觚、爵均铸有“戎”铭,整体呈现殷墟三、四期的时代特征[23]。原报告推测铜器属商代窖藏遗物,值得注意的是,“在地面上还搜集到绳纹灰陶片和白陶片、鬲足等”,方辉认为从组合形式看,这批器物出自墓葬的可能性更大[24]。李学勤、李伯谦与严志斌均据此认为“戎”属东方族氏,活动在苍山附近[25]。依照花东甲骨,东土“戎”地可追溯到武丁晚期[26];再结合铜器出土信息看,“戎”族居住在鲁中、鲁东南一带,一直延续到殷代末年。

商周时期沂蒙山腹地的考古学文化面貌,一直不甚清晰,近年来文物工作者在鲁东南地区进行了广泛调查,于临沂市的平邑、费县和莒县等地发现50余处商代文化遗存,出土遗物中不乏高规格商式铜器,可见商人势力已渗透进此区域[27]。兰陵处在进入鲁东南的南线交通干道之上,“子戎”及“戎”族,大概也是武丁时商人东拓的先遣军之一[28]。“戎”族如确有“族墓地”存在,当位于其所居“戎”地附近,第八墓区出土的“戎”族铜器,时代更晚,级别更低,只能是个别入居殷墟的“戎”族成员携带或铸造的。

四 余论

通过前文对墓葬资料的分析及族邑地望的考证,我们大致可知,殷墟并非“戎”族聚居之所,其族应活动在沂蒙山区附近,晚至廪辛康丁时期,有数名“戎”族成员迁至都城安阳,他们或在王都谋得一官半职,或受命为王室服役,遂带领家人在此居住,第八墓区的第二、三墓组,便是其中两户主干家庭的家庭墓地。循此例证,我们对整个殷墟西区墓地的性质也可略作推测。

自发掘者依《周礼》“族坟墓”的记载,将西区墓地定性为“族墓地”之后,殷墟居民“聚族而葬”一直是学界主流观点[29]。近年来,孝民屯村附近揭露大片晚商铸铜、居址遗存及墓葬,与西区墓地连成一片,发掘者已指出:“过去所作的‘墓区’的划分,未必反映了当时商墓的实际分布状况,所谓‘殷墟西区墓地’,实际上可能是居址与墓地相夹杂的关系。”[30]以居葬结合的“族邑”代替了单一“族墓地”的提法。然而对于殷墟“族”与“邑”的关系,学界意见并未达成一致,杨升南由同区内葬俗不一的现象出发,主张西区墓地应为中下层平民的“公共墓地”[31];林沄认为墓区在分区之上,本身就代表了类似于“里”的地缘组织[32];严志斌从族氏铭文入手,提出西区墓地是各个族氏供职或受质于商王朝的族氏成员及其家庭成员的墓地[33];郜向平专门以墓向为标准考察墓葬的分布,也认为晚商亲缘性的墓地只能与扩展家庭的规模对应[34]。

上述观点各有合理之处,对笔者启发很大,以本文重点讨论的第八墓区为例,我们可得到大致相同的几点认识:(一)埋葬于西区墓地的居民,其族居地多在殷墟以外,除“戎”族外,余如史(第一墓区M2575)、朿(第四墓区M1116)、 (第八墓区M1752)、

(第八墓区M1752)、 (第三墓区M697)、爻(第三墓区M354)等族皆远处山东、山西各地,安阳既非其“族邑”所在,那么西区墓地也不会是他们的“族坟墓”;(二)西区墓地中最基础的单元——墓组,应与主干家庭相对应。如相邻的几个墓组出相同的族氏铭文,是否可构成小型家族,还需结合考古资料具体分析;(三)墓区或分区的划分,能否体现安阳地缘性居邑的设置,还有待于新成果的刊布研究。但就已知资料看,在殷墟内部,同一族氏未必聚居一处,小范围内不同族氏可以杂居。笔者基本赞同严志斌的论断,殷墟的居民来自各地各族,西区墓地是他们所在个体或主干家庭的墓地。甚或可进一步推测,他们日常的生活劳作也是以家庭为单位进行的。

(第三墓区M697)、爻(第三墓区M354)等族皆远处山东、山西各地,安阳既非其“族邑”所在,那么西区墓地也不会是他们的“族坟墓”;(二)西区墓地中最基础的单元——墓组,应与主干家庭相对应。如相邻的几个墓组出相同的族氏铭文,是否可构成小型家族,还需结合考古资料具体分析;(三)墓区或分区的划分,能否体现安阳地缘性居邑的设置,还有待于新成果的刊布研究。但就已知资料看,在殷墟内部,同一族氏未必聚居一处,小范围内不同族氏可以杂居。笔者基本赞同严志斌的论断,殷墟的居民来自各地各族,西区墓地是他们所在个体或主干家庭的墓地。甚或可进一步推测,他们日常的生活劳作也是以家庭为单位进行的。

学者早已指出,殷墟内部的居民成分相当复杂,套用周人“姓”的观念,他们分属不同的姓族[35]。需要进一步思考的是,外来者涌入殷墟的目的是什么?他们平日里扮演了什么角色?在整个商王朝的政权运行中发挥什么作用?诸如此类问题的解读,还需对相关考古资料、古文字材料及文献记载作深入探索。

附记:拙稿蒙业师陈絜先生审阅指正,谨致谢忱。

附录:本文所引甲骨金文著录资料简称

《集成》中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成》,中华书局,2007年。

《新收》钟柏生、陈昭容、黄铭崇、袁国华等:《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》,艺文印书馆,2005年。

《合》郭沫若主编、胡厚宣总编辑、中国社会科学院历史研究所编:《甲骨文合集》,中华书局,1981年。

《花东》中国社会科学院考古研究所:《殷墟花园庄东地甲骨》,云南人民出版社,2003年。

[作者单位:南开大学历史学院]

(责任编辑:何 芳)

*本文得到国家社科重大项目“出土先秦文献地理资料整理与研究及地图绘编”(项目编号18ZDA176)的经费资助,谨致谢忱。

[1]丁山:《甲骨文所见氏族及其制度》页93-102,中华书局,1988年;张亚初:《古文字分类考释论稿》,《古文字研究》第十七辑,页234,中华书局,1989年。

[2]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》图版拾叁·4,《考古学报》1979年第1期。

[3]前揭《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,图版拾·4。

[4]中国社会科学院考古研究所:《殷墟的发现与研究》页276,方志出版社,2007年;朱凤瀚:《中国青铜器综论》页1007,上海古籍出版社,2009年。

[5]前揭《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,图版柒·4。

[6]M1573的详细资料未公布,其概况参中国社会科学院考古研究所:《殷墟青铜器》页454,图版说明八〇,文物出版社,1985年。

[7]前揭《殷墟的发现与研究》,页114。

[8]前揭《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,页115。

[9]韩建业:《殷墟西区墓地分析》,《考古》1997年第1期,页67-68。

[10]郑若奎:《殷墟“大邑商”族邑布局初探》,《中原文物》1995年第3期,页89。

[11]中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》页172,中国大百科全书出版社,1998年。

[12]前揭《1969—1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,页34;前揭《殷墟的发现与研究》,页113。

[13]前揭《殷墟的发现与研究》,页34-35。

[14]M267、M269两座殷墟四期晚段墓葬夹在三期墓和四期早段墓之间,墓主人很可能不属于“戎”族成员。

[15]唐际根:《殷墟家族墓地初探》,收入《中国商文化国际学术讨论会论文集》页201-207,中国大百科全书出版社,1998年。

[16]朱凤瀚:《商周家族形态研究(增订本)》页49,天津古籍出版社,2004年;宋镇豪:《夏商社会生活史(增订本)》页184-186,中国社会科学出版社,2005年;刘源:《殷墟甲骨卜辞与<左传>中“子某”之对比研究》,《古文字与古代史》第五辑,页47,台北:“中央研究院”历史语言研究所,2017年。

[17]姚萱先生甚至认为花东“子”就是“子戎”本人,亦可备一说,参氏著:《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的初步研究》页53-55,线装书局,2006年。

[18]商周时期车马行进速度约为每日四十公里,参陈絜、赵庆淼:《“泰山田猎区”与商末东土地理——以田猎卜辞“盂”、“ ”诸地地望考察为中心》,《历史研究》2015年第5期,页66-67。

”诸地地望考察为中心》,《历史研究》2015年第5期,页66-67。

[19]郭克煜等:《索氏器的发现及其重要意义》,《文物》1990年第7期,页36-38。

[20]卜辞画地在临淄西南,参胡厚宣:《殷代封建制度考》,收入氏著《甲骨学商史论丛初集》页27,河北教育出版社,2002年。

[21]“葬”字考释参王贵民:《试释甲骨文中的乍口、多口、殉、葬和诞字》,《古文字研究》第二十一辑,页127,中华书局,2001年。

[22]陈絜:《清华简<系年>第二十章地名补正》,收入李守奎主编:《清华简<系年>与古史新探》页112,中西书局,2016年。

[23]临沂文物收集组:《山东苍山县出土青铜器》,《文物》1965年第7期,页27-30。

[24]方辉:《山东商代考古的历史回顾》,氏著《海岱地区青铜时代考古》页263,山东大学出版社,2007年。

[25]李学勤:《释花园庄两版卜雨腹甲》,见氏著《夏商周年代学札记》页242,辽宁大学出版社,1999年;李伯谦:《从殷墟青铜器族徽所代表的族氏的地理分布看商王朝的统辖范围与统辖措施》,《考古学研究》(六)页122,科学出版社,2006年;前揭《商代青铜器铭文研究》,页327-328。

[26]花东卜辞年代尚有武丁早期与武丁晚期的争议,要之大概不晚于武丁之世。

[27]刘延常、赵国靖、刘桂峰:《鲁东南地区商代文化遗存调查与研究》,山东大学文化遗产研究院编:《东方考古》第11集,页453-488,科学出版社,2015年。

[28]陈絜:《小屯M18所出朱书玉戈与商人东进交通线》,《故宫博物院院刊》2019年第3期,页4-11。

[29]杨锡璋:《商代的墓地制度》,《考古》1983年第10期,页931-932;葛英会:《殷墟墓地的区与组》,收入《考古学文化论集(二)》页156-183,文物出版社,1989年;前揭《殷墟西区墓地分析》,页62-72。

[30]中国社科院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市殷墟孝民屯东南地商代墓葬1989~1990年的发掘》,《考古》2009年第9期。

[31]杨升南:《关于殷墟西区墓地的性质》,《殷都学刊》1999年第1期,页37-40。

[32]林沄:《“百姓”古义新解——兼论中国早期国家的社会基础》,《吉林大学社会科学学报》2005年第4期。

[33]严志斌:《殷墟西区墓地所见铜器铭文探讨》,收入《三代考古》(二)页450-458,科学出版社,2006年。

[34]郜向平:《晚商“族墓地”再检视》,北京大学中国考古学研究中心等编:《古代文明》(第12卷)页123-131,上海古籍出版社,2018年。

[35]陈絜:《试论殷墟聚落居民的族系问题》,《南开学报》2002年第6期,页74-80。

文章由作者授权,未经允许不得转载。

欢迎读者阅读、选购纸本期刊。

敬请阅读:

王旭东:《殷墟“戎”族铜器与安阳“族墓地”辨析》,全文拟刊于《故宫博物院院刊》2021年第4期。

故宫院刊∣学术期刊公众号

长按,识别二维码,欢迎关注

天猫

故宫博物院

出版旗舰店

立即抢购

微信

故宫博物院

微信故宫书店

立即抢购

长按,识别二维码,选购纸本期刊

《故宫博物院院刊》

出版周期:月刊

国际标准刊号 ISSN 0452-7402

国内统一刊号 CN 11-1202/G2

语种:汉语

开本:16开

国内邮发代号:2-411,国外发行代号:MO101

每期定价:25元

订阅方式:

1、邮局统一订购

国内邮发代号:2-411

2、线上订阅购买

天猫淘宝旗舰店:ggcbs.tmall.com

店内查找“期刊悦读”,选购

点选上文二维码,通过天猫旗舰店或微信书店下单订购

投稿方式:

投稿邮箱:yuankan@dpm.org.cn

邮寄地址:北京市东城区景山前街4号 故宫博物院《院刊》编辑部

邮政编号:100009

更多学术信息敬请关注微信公众号:

故宫博物院院刊

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享