《2021 迎春画展》展览期间,站台中国策展团队与参展的青年艺术家进行了一系列对话,值此契机,谈谈各自的参展作品,并分享他们在近期创作中较为关注的问题。问答将分三个章节呈现,本期是聊天合辑的第二期,提问均以Q代替,受访人:汤大尧、毕建业、付经岩、傅饶、宋元元、叶庆、耿旖旎、李喷泉、唐詠星、苗妙。

Q1 : 《正午》这件作品色彩纯净、饱满,又因为尺幅很大,似乎整个展厅都被一种来自遥远记忆中的温存包裹。它的创作是来源于直接经验,还是回忆或想象中的某个情境呢?

汤大尧:我小时候放学回家会经过一个池塘,飘着一些浮木,春天的阳光会吸引很多蛇爬到浮木上,这个可能是我童年对蛇的印象。《正午》是来源于网上的新闻图片,是农民挖出了一个蛇窝,一人挑起来一条蛇,一人被吓跑了。不过当时是被这张图片的形式所吸引,觉得农民与蛇是个我可以切入的内容,就画了。

Q2 : 你在创作中,会关注什么样的题材,或着力探索绘画性的哪个方面呢?

汤大尧:我可能更多的关注在形式与观念上。不过也要看情况,有时候绘画的动机是方方面面很复杂的。像《正午》这张画,当时是被形式所吸引,但我认为它符合我对叙事的要求。还有一些我对农民和蛇的记忆。综合起来可能才是绘画的动机。只是在当时可能是看不清这些的。Q1 : 你重绘库尔贝《睡眠》的初衷和动力是什么?如像素块般糊掉的脸孔和漂浮的珠链,引导着观者的视线。可以给我们谈谈这幅作品吗?毕建业:我关注的主题里都有表现“情”或“爱”的成分,库尔贝的《睡眠》里也有这一点。即使他画的对象是两个女模特而不是同性恋,这也丝毫不会影响作品传达出的情感和它在当时的影响力。这幅作品突破了题材的边界,在当时是比较大胆的画,而我在创作中也在寻找视觉经验的边界,塑造形象和形体的边界。我把从艺术史里看来的素材和生活中搜集的素材平等对待,这一点在《珍珠》这幅作品里比较明显。珍珠在《睡眠》里是一个道具、摆设,在我的作品里是世俗生活的一个象征。散落的珍珠没有按照透视悬浮在画面里,目的就是强调它们和两个女人体处在不同的空间,它们从配角成为画面的主角。而有些处理是为了表现时间感、运动感(与之前创作的流浪汉打架、运动员竞技等题材类似),时空在这里交错、重叠、转变。

作品中的微妙还是在看画时才容易被察觉,语言是滞后于作品的,面对面观看作品读取到作品里的信息可能更准确一些。

Q1 : 你的《风景》仿佛是在展现某一瞬间,但这个瞬间并不是被凝固的,而是不断运动并逃逸的。这样的动态似乎是你很感兴趣的,可以谈一谈绘画中的“运动感”吗?你是如何展现时间与速度的?付经岩:对于”时间”是隐形在画面里的,我希望画面内部有一点不稳定的感觉,一种松动的关系。因为每一张画面的要求不一样,所以处理的方法也不同,而这个“不稳定”在绘画进行中会有好多空白需要重新去填补和想象,然后控制自己的情绪去处理画面刻意的痕迹。对于我来说挺喜欢画画过程中的停顿…Q2 : 看到你的《人物》,感觉像两个交缠的人形剪影,同时伸展出垂坠变形的肢体或触手。同时令人想到心脏的跃动与输送,软体动物般的弯折与环绕。而你另一些作品中人物的轮廓边缘又是折线的、硬质的。你如何看待这种视觉变化带来的不同触感?这种轮廓的瓦解与重塑在你的作品中似乎经常出现?

付经岩:作品与作品之间是有个裙带关系。比如有些画面因素会在下一张作品强化和放大,摆脱上一件给予的设定,然后一切都是在进行中来重新认识。大部分都是在“不是很安全”下进行的。我感兴趣的是直观给予不了直接答案的“灰色地带”。通过视觉去生成额外的那一部分,而画面上的视觉触感也是画面的节奏关系。Q1 : 这件名为《正午》,但是太阳却是朦胧且清冷的,似乎只是一个时间的提示。你的绘画中的图像常关于历史和记忆,这件作品是否也有相应的对照片段?傅饶:其实我很多作品的名字跟画面的关系并不是特别大,当然肯定是有关联的,但是我主要还是在说故事,跟内心的关联比较深,这幅”正午”是这一整个系列里的一张,这个系列我画了大概一年,都是纸上的作品,在那段时间里,我几乎每天都会和孩子去散步,我们经常在自然里呆着,所以有很多的场景都是在那时候记录下来的,如果需要说具体的照片图像,我要去翻看当时的日记。但一直以来,记忆、现实和梦境是我很喜欢记录的。这些画中的物与像,总有些特定的象征,它既随心所欲,也真实存在,即包含了人与物的轻盈自由,也承载了情感的厚重,也许你说的“朦胧”,就非常适合来概括它们。我喜欢这种没有具体指向的力量,既通透又广阔,悄无声息,它也能到达一切,与之共鸣。其实如果可以,我希望作品是没有名字的,就单纯让这些绘画带我们重返心灵最深处的那些片段。

Q2 : 在你作品中可以感受到一种流动感,情感无可名状且蓄积着。而人物隐在背景之中,很像在记忆中总会模糊甚至消散的面庞。创作时,你会把人物看作是一个融汇了众多事件经验的代指吗?又是怎么把这些局部的形象安插在一个流动场景之中的呢?傅饶:其实我现在生活的状态很松弛,非常简单,但工作的节凑很紧凑。也许在跨越了两种不同的文化环境之后,更使我根茎深植于生命本身,而跳脱了对地域性经验探索的渴望,也能让我投入到更为广泛的人类共性的探求中去。真正去关注生命本体的问题,物与人的哲学,关于时间的存在,生命中最敏感和深刻的感知。在我的绘画中,总会有一种或很多种似曾相识的画面,那些形,仿佛是我们所经历过的事件,但又无法被具体描述出来的感受。像“正午”这幅作品中所呈现的,近处是沼泽河滩,远处有黑色森林,有孤独的行路人,还有幽灵一样的影子…他们看似毫不相干,但却有着某种复杂的关系。它们存在于时间之外,它们是这个世界的缩影,是现实与梦境的叠加,是生命中人类情感的投射。是只存在于时间中的某一个瞬间,可能也是风过后转瞬即逝的片刻....

我非常渴望每一个细节都像是个流动的情景,像光年形迹的无限,能寄托出自己对感知力量的无比渴望。最希望每一个面对作品的观者,都能在画中找到一个只属于你自己的故事,能感到每一个笔触,它比文字更加打动你,像是世间万物的形态,不可言表,但却深深触及内心。

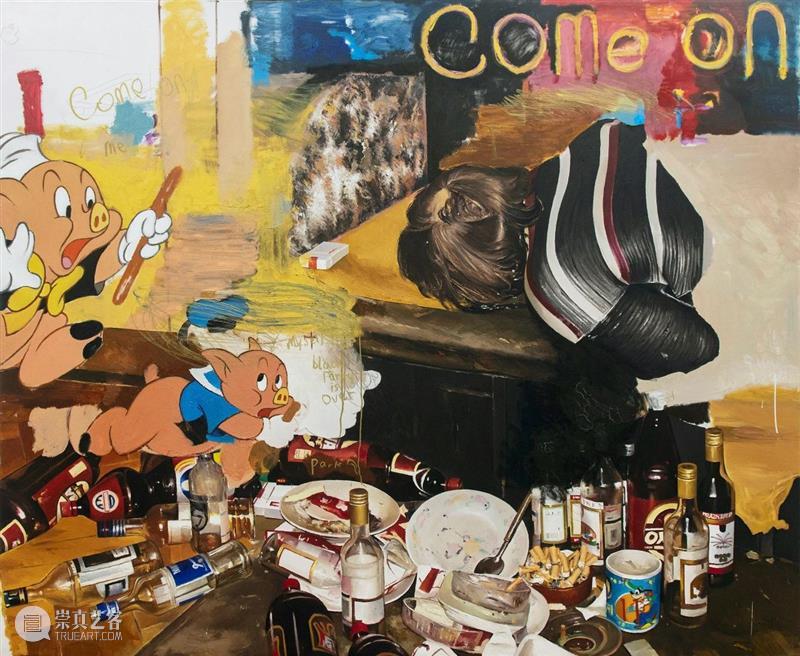

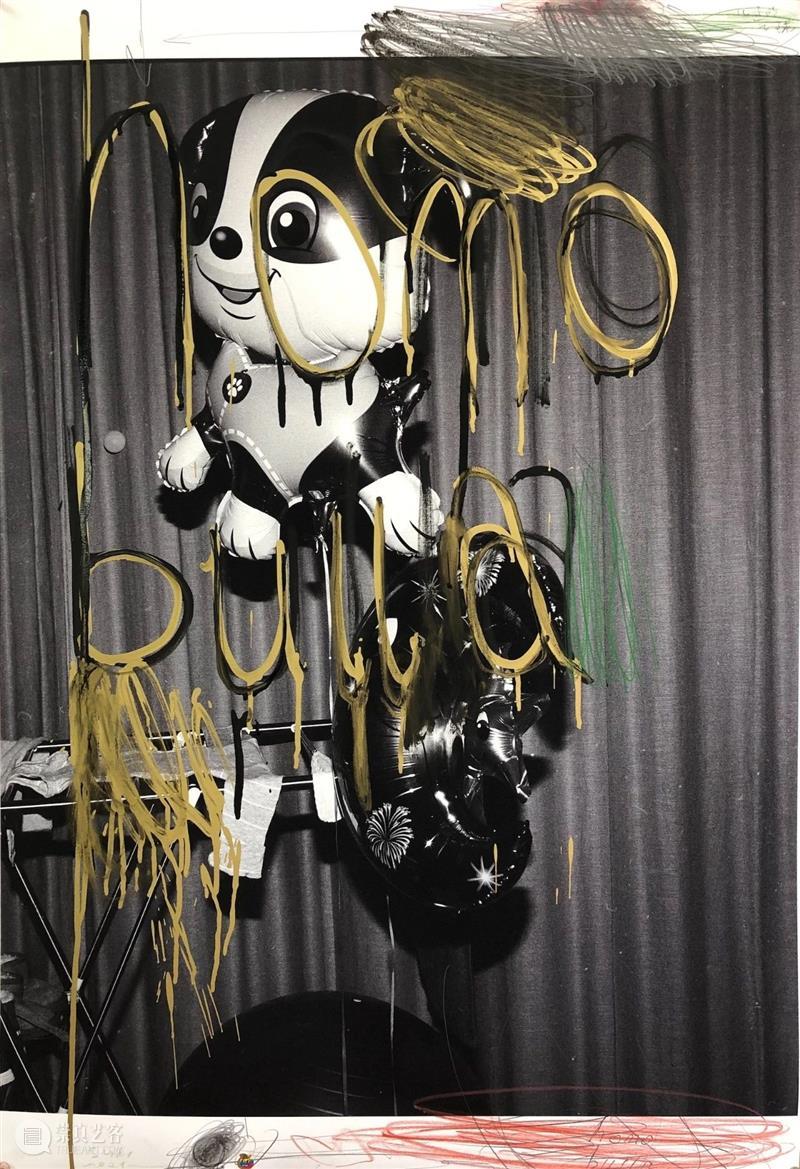

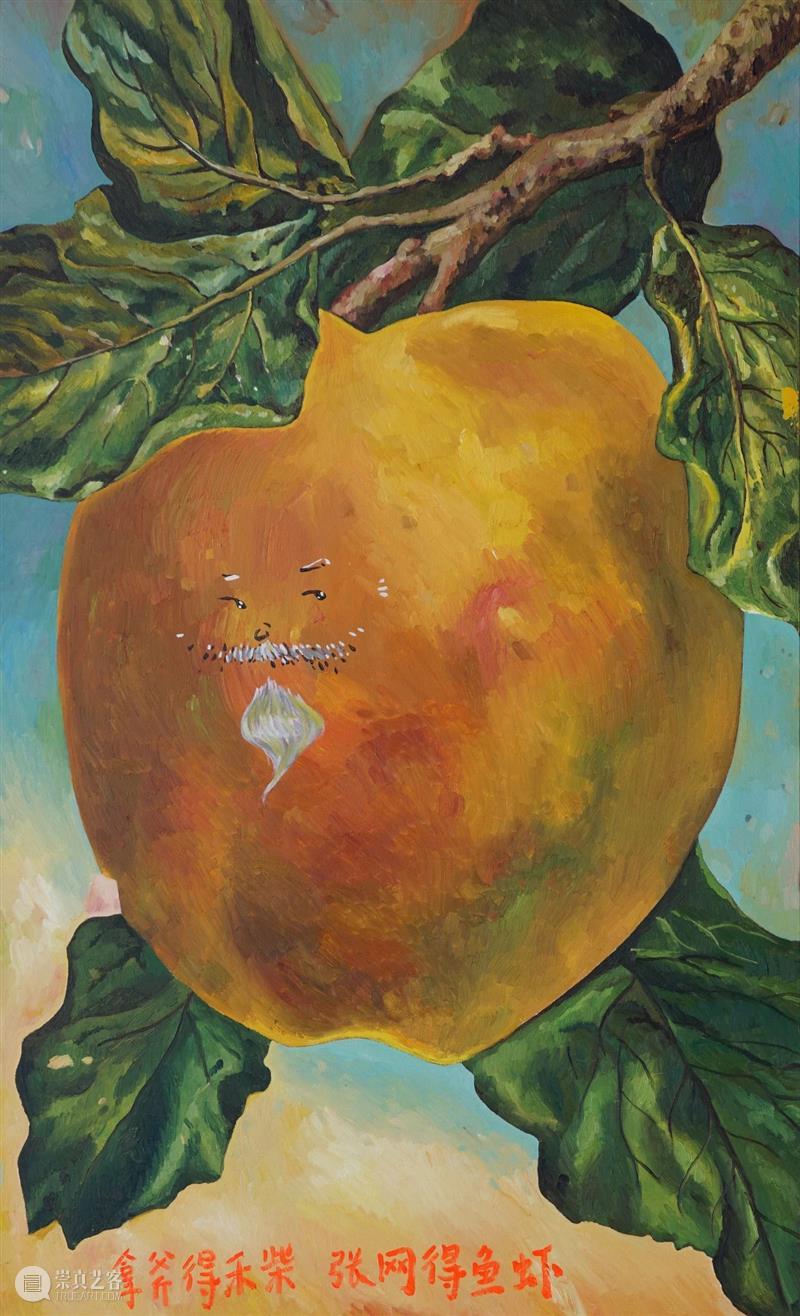

Q1 : 你是沈阳人,沈阳这座城市本身有些混搭的气质:金碧辉煌又颓败,繁复又缺乏生机,事物聚集在一起又似乎有些无所事事。你这次展出的《康忙小猪》里也蕴藏着这样的情绪,可以给我们聊一聊这幅画吗?宋元元:我拿这个熟悉的城市没办法。一方面,我习惯用创作的方式去了解它,思考它。另一方面,又要不断的与这里最熟悉的人和事发生关系。这个过程中,它的个性和风格狠狠收拾了我,让我没那么坚固也没那么脆弱,我变得有点图像化。我嘲笑自己,也许卡通图像更像我,那是自画像,能刻画出我强烈的存在感。所以这个卡通系列属于我的抒情作品。我画了写实的静物,它们是破烂,酒瓶子和醉鬼,这是现实的局部。三只小猪是团队,健康、乐观且忙碌,这也是我的战斗状态,随时应战,不被虚无击倒。Q2 : 你的《homo bulla》一反常态,选用了照片作为主体,可以聊聊这个尝试吗?宋元元:快照里边有很多吸引我的地方,质感,瞬间,僵硬的表情。我拍了很多这样的作品。随意的绘画更像是某种注释,也是情绪的实验。这张照片挺特殊的,因为我当爹了,拍的是买给儿子的气球。一天我看着它,它也盯着我,我心情很复杂,就想起了巴洛克时期虚空派静物里的肥皂泡。“homo bulla”是拉丁语,是一副画的名字。当时还想再拍一张它瘪了的样子,但只有它充盈的时候才真的虚无吧。Q1 : 你这次展出的《留下》,是取材于一个真实的地方吗?叶庆:“留下”是离我家不远的杭州的一个郊区小镇,它有一个绕城高速收费站,留下收费站。中国南方的很多地名特别有诗意,我出生地的隔壁村叫大悲山,属于江山市,我现在的工作单位在杭州的下沙,这些地名都体现了我们诗性哲学和形象思维的传统。收费站是不容易让人感到舒服的地方,功能性太强,和医院一样,(我也画了好几张医院,蓝天下开满红花的崭新的医院)。留下——这么温暖的地名,治愈了冰冷乏味的收费站。Q2 : 以照片为主体绘画的作品有很多。但是你的尝试具有自己的独特性。可以讲讲你的绘画实验与图像的关系,以及你的尝试的特别之处吗?叶庆:我用苹果手机最普通的照片模式拍照片(受到过杜塞尔多夫摄影学派的影响。华为拍出来的颜色太漂亮。),用描摹照片的方法,甚至直接画在照片喷绘上,用大量的时间复制出一模一样的颜色和形状,抑制我的个人绘画偏好,只是改变了照片的质地,其本质上是一种行为。不再着力于个人语法和个性塑造的传统现代艺术(我也曾经用好几年时间发明过一套个人绘画语言),而传统的照相写实绘画,大多是“写真”绘画,写真集似的,太好看。我的绘画没什么画面性格,像没有添加剂的白开水。是注视而不是欣赏。Q1 : 一个果实饱满的桃子占据着《劳动与收获—丰收之夜》整幅画的中心,表情带有几分戏谑。这是一个寓言吗?“劳动与收获”似乎指向我们文化传统中的一种朴素的价值观,可以谈谈这一系列的作品吗?耿旖旎:“拿斧得禾柴、张网得鱼虾”是一句俗语,其实它强调的是实践和因果。这个系列的作品从画面看都是被满幅的果实填充。果实是收获也就是因果中的果。我相信简单重复和水滴石穿之力——微小而朴素的循环往复的力量。行动为首,在宿命通道中尽管尽情贪婪索取。肉体(水果和人类)以及其衍生意——欲望,是很多件作品的主题。肉体与欲望交替出现,无论是以怀旧或夸张戏谑的方式,还是以一种看上去压抑、扭曲甚至是暴力的方式表达出来,最终都归结为因果。而《劳动与收获》这系列作品最终呈现了东方朴素价值观对欲望、因果、得失的诠释。

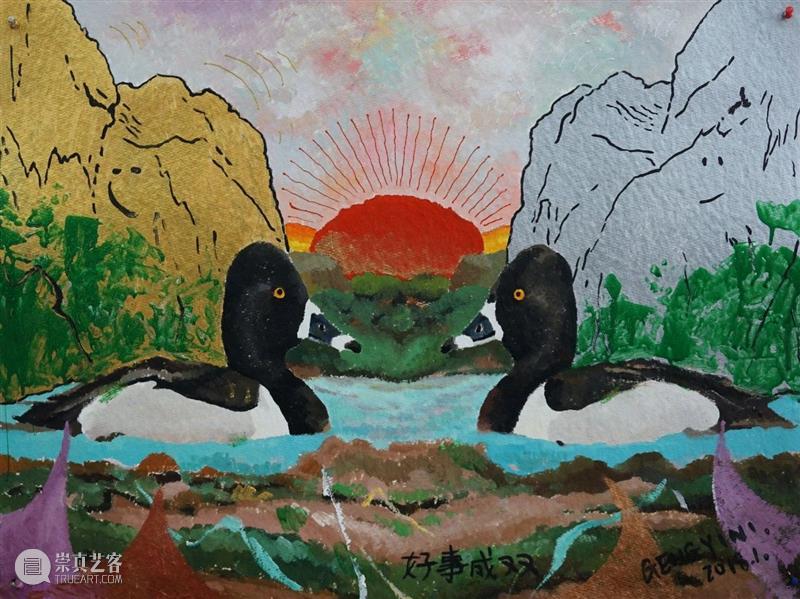

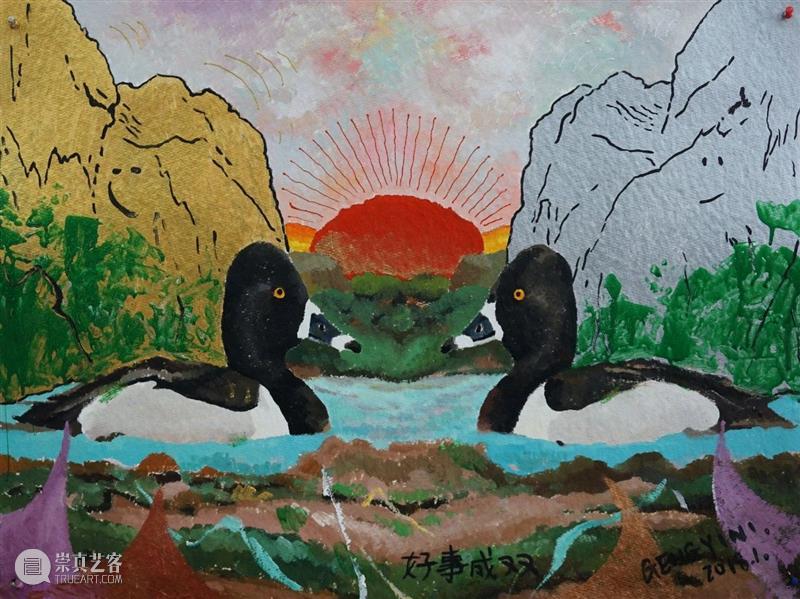

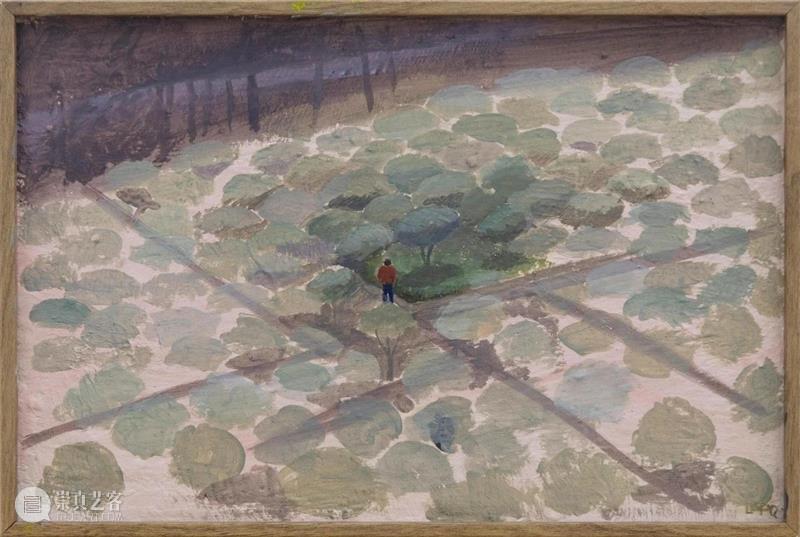

Q2 : 《完美鸭潭-好事成双美中来》这幅作品采用了中心对称的构图,红日、一对鸭子、挂着简单几笔笑脸的金山银山,似乎都指向一种吉祥的寓意。为什么会想到创作这样一幅作品呢?耿旖旎:一段时间内对传统民俗画中的并列、对称等纹样设计感兴趣,它们与我使用电脑软件制作草图过程中的复制粘贴、旋转和镜像等操作相关联。由此进一步产生将商业摄影素材和民俗形象相交替的想法,制作产生了一些神奇的、意想不到的效果。这种兴趣还在持续实践中。Q1 : 你这次展出的作品都非常小而轻巧,令人想到家庭相册。可以谈论一下你作品的尺幅吗?为什么着迷于画小画儿?李喷泉:这次展出的尺幅确实很小,我倒是没有想往家庭相册的方向做,尺幅小主要还是和我那时期工作状态有关系,小尺寸画面会更好控制,可以让我一天之内一气呵成,气息比较通顺。我现在也在同时进行大尺幅的创作,画小画也算是一次约会吧,如果对这个图像有感觉,我可能还会进行第二次的大尺幅创作。Q2 : 在观看“球型灌木”和“春天”这两幅作品时,我的视线马上被吸引到了消失点上,但是事实上,本应该无限逃逸的消失点,它的位置上总是出现了实在的事物—比如红衣服的人,比如绿色的球。于是你的画总是给我一种,无处可逃的感觉——可以谈谈你的创作吗?

李喷泉:你说的消失点 (vanishing point)还有一个中文名字“灭点”,万物在此熄灭,我更喜欢这个名字。我主要来说说球形灌木这张画吧,这张画我刚刚找的自己的创作方法,也就是画照片哈哈,我对于日常生活里的超验时刻(我编的词)很感兴趣,这张《球形灌木》取材于一张普通的日常照片,你说的无处可逃可能和我的构图有关系,主体物被放置在中间的灭点,有点像是一颗塞子堵在了灭点上。也因此有了点拯救万物熄灭的神圣感。我所说的超验时刻也是基于此刻观看产生的。转换成绘画的过程主要也是围绕这个展开的。Q1 : 从题材上来看,相较于同展厅其他具有较强观念性的绘画,你这次展出的《塔柏》与《墙外》更似对物的写生;然而在形与色的处理上,又有个人化的概括与转译。可以讲一讲你平时创作的方式吗?唐詠星:我目前阶段的创作只是一个探索过程的呈现,这次展出的两幅油画作品是我对绘画方法的尝试的结果。差不多2019年冬天开始我的绘画方法跟之前不太一样了,我想尝试着在绘画过程中更直接的使用颜料,让颜料在画面上进行调和,尽量减少先调好一个颜色再去画,这是我在绘画方法上的一个尝试。这两幅作品都是以我所见到的场景来创作的,色彩和形式都是根据画面的需要来确定的,我想让画面变得清晰,也更有形式感。确实像你说的,现在的绘画大多都偏重于观念,画一幅作品得有一个观念内核,不然会让大家感觉浅薄。但是我现在的创作偏重于绘画本身多一些,因为我觉得一幅绘画作品的成立不在于观念。

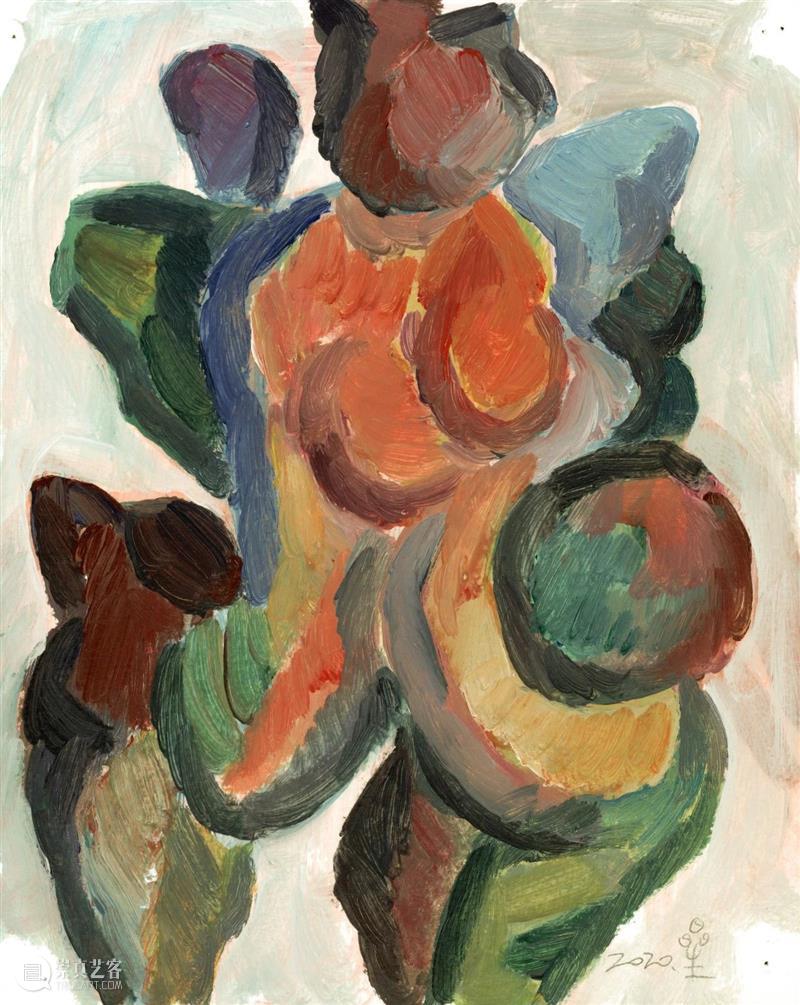

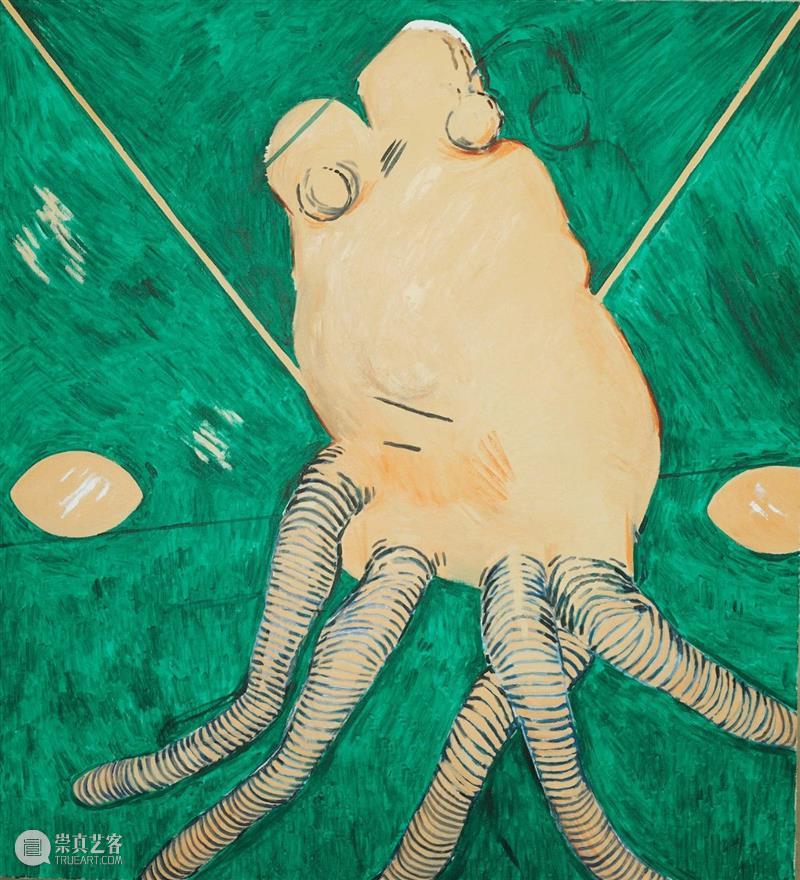

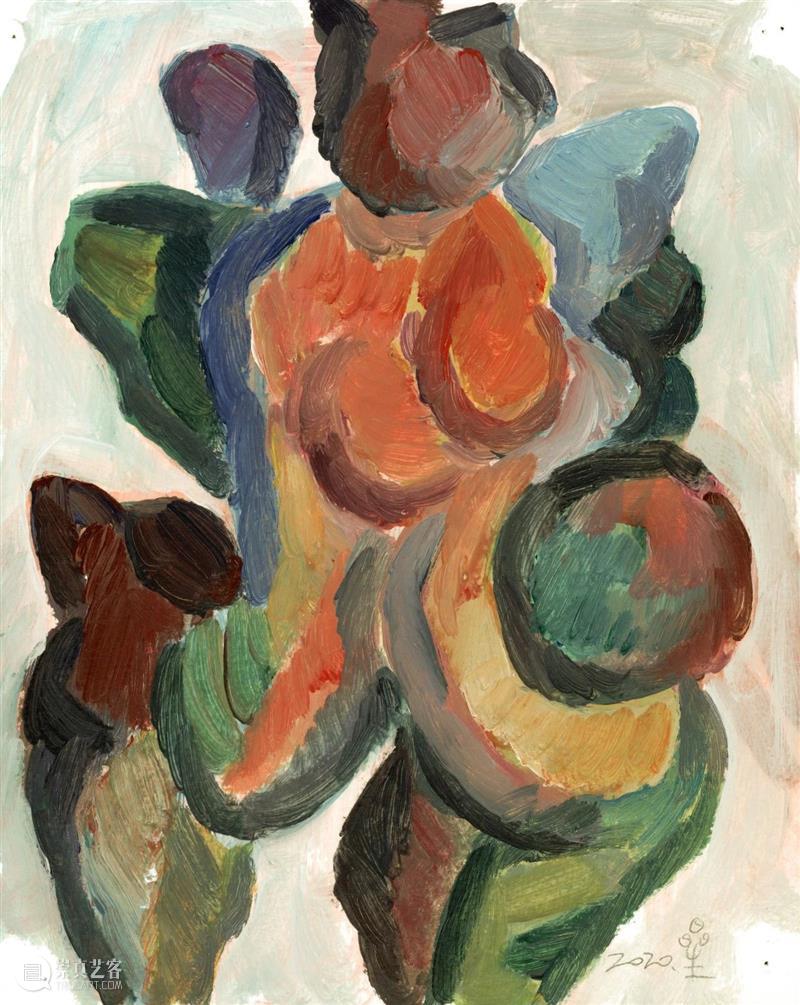

Q2 : 刚刚提到的作品尺幅都比较大,但《共生系列》却是相当数量的小幅纸本。在这里,图像依旧来源于写生吗?其中肢体交缠的暧昧隐喻,又是主观性很强的表达方式,这在你对绘画语言的探索中有怎样的意义呢?

唐詠星:这个系列算是我最新的绘画作品了,其实也是我的新尝试。通常我不画大幅作品的时候会用丙烯或者其他方便的材料去画一些小尺幅的作品,我希望我在创作过程中去不断的尝试。这个系列在绘画方法上还是延续之前的方法,就是用纯色直接在画面上混合。这些作品里面有一些能够辩识的形体,比如人的肢体,花或者水果和植物,有一些作品画面里可能不太能辨别出有什么,这其实是一个探索过程的变化。这些作品都是根据想像和绘画经验来的,一开始的时候我是根据人的身体去做一些改变,把几个人体结合在一起,所以会出现身体的纠缠,慢慢的我只保留一部分肢体,再加进去植物,色块和线条都服从于画面的需要。这些作品对我来说是就一个过程,一种经验的积累,也许是一个方向的开始,也可能是前进路上的一处小风景吧。

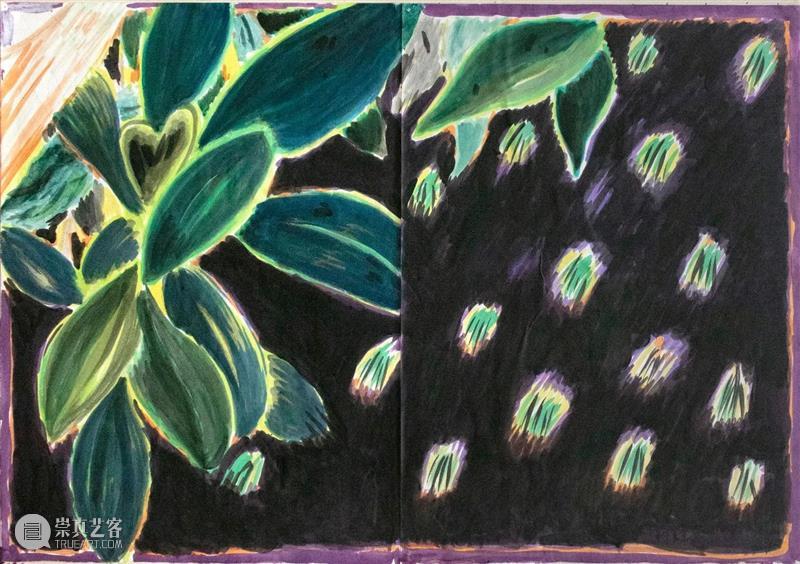

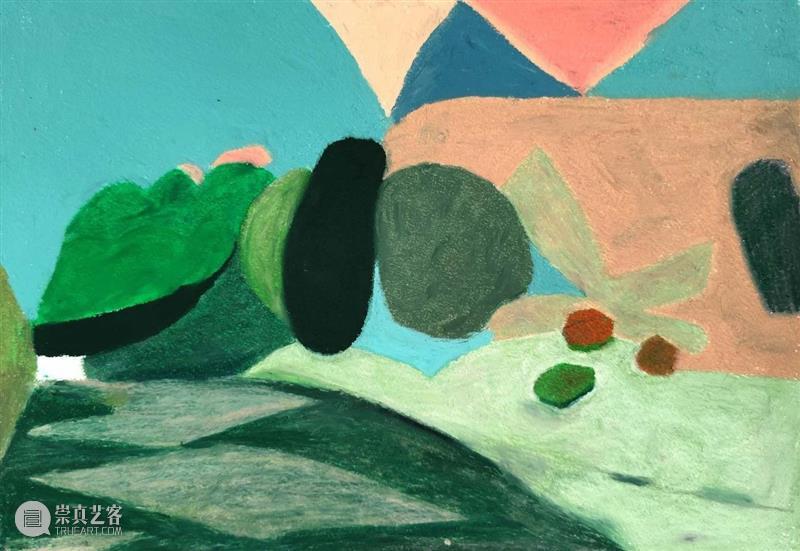

Q1 : 你的作品中,常见以几何图形对物体的形进行概括,比如这次展出的《标点符号花园》系列。这种图示在你的创作中有什么作用与含义吗?

苗妙:《标点符号花园》是我平时写生的一系列作品,但这种写生并不是通常静态的那种写生。因为在路上的时间比较多,很多风景和看到的,想画的东西经常随着汽车、高铁、自行车等不同交通工具的不同速度一闪而过,因此我养成了在路上观察,思考和写生的习惯,会随身带着本子和颜料,这些快速移动的景观无时无刻不混杂着周围的声音、味道、文字、温度以及自己的想象,快速地穿过我,然后我画下来。这个系列基本就是这样完成的,当时画不完的回到工作室会继续画完,我画的时候感觉自己在大口大口的吞噬,并不想什么,所以对于我来说这些图示没有什么具体而特定的含义。Q2 : 绘画材料似乎是你在创作中关注的重点,对于你来说,它与艺术家之间的关系是怎样的呢?苗妙:“绘画材料”是我感兴趣的一个研究方向,但不是我创作中关注的重点。对我来说它们是艺术家的工具,我了解它们并且使用它们,仅此而已。它们的确会自己说话,并且教会我很多。

分享

分享