征集活动 | “去展览的路上”评选结果

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

首先,允许我代表评委们向你们的投稿表示由衷感谢。你们的写作与创作,超出了我们对这次征集活动的预期,甚至让评委们难以抉择。尤其是第一组写作类,各位驾驭语言的能力与独特的洞察力相辅相成,穿透了艺术与现实的边界,有的作品甚至自身就有一种“展览”感。经过再三讨论,我们决定在泠冽与馥郁之间选取一朵小小的酢浆草,它微小却别具一番滋味,轻盈的对话体中闪烁着友谊的光芒。

在另外两组投稿中,我们注意到不少机智之作,以暗渡陈仓式的扰动,对各种展览机制进行即兴式的挑衅。

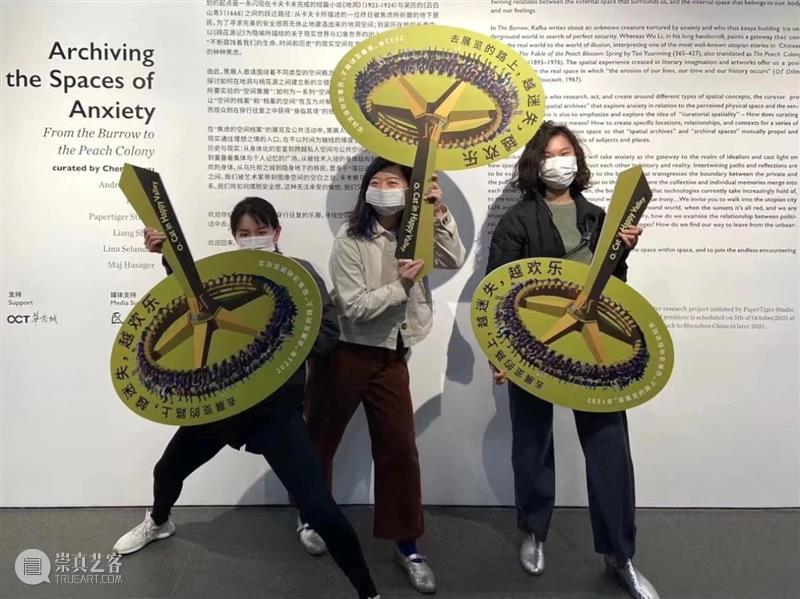

最终的评选结果为:第一组短文写作的优胜者为朱文琪,第二组的最佳再创作,授予钟慧侦的《一颗看展的白菜》,第三组即兴表演的优胜者为李欣阳。

可能这世界上任何一种艺术体验的强度,都难以与欢乐谷里太阳轮上的心跳相提并论,但我们仍然对艺术的缓释力寄予希望,这也是艺术给予生存的关照。

评委将在投稿中选取一些优秀作品,与优胜作品一同录入本展览后续的出版物。

评委:陈淑瑜,梁硕,聂小依,王亚敏,杨欣嘉

2021年3月28日

“去展览的路上”征集活动优胜作品

1、朱文琪:《去展览的路上》

2、钟慧侦:《一颗看展的白菜》

3、李欣阳:《三个小方案》

A坐在地铁上,对面黑黑的车窗大概映出她合格的衣着和妆容,和并不怎么好看的脸色。她质问似地盯了自己一会,拿出手机,给B发信息:A:妈的,我又一次,因为出门太磨蹭而导致想看的展览没看成。我是傻逼。A:因为那个场馆在很远的地方,而且5点准时关门,我现在还在地铁上,导航告诉我至少还有一个小时。我气死了。A:是一个……那种,可能没什么看头的学术展,看了可能也看不懂。B:哈哈,我记得你之前说对这类展览已经失去兴趣了。“小圈子里的自说自话不值得旁观者耗时耗力地揣摩,根本就不是给我们看的。”A还记得几个月前的那夜一边跟B在路边等车,一边愤愤地说出这句话。当时他们刚刚看完一场评价颇高但令人一头雾水的展览。B:而且,5点就关门,我觉得现在这些美术馆也不怎么用心,现在大家的生活作息整体偏晚,他们还跟国企似的朝九晚五,也不考虑观众方不方便,不去也罢。A:这次,有点特殊。我想参加他们一个有奖征集,但我得先看过展览才能参加征集,难得今天有空,征集结束之前我还不知道能不能再来了呢。A:你果然懂。我就觉得这个想法特别有意思,一个很严肃的艺术机构,估计平时去看展览的也是一群不苟言笑的人,结果他们奖励你来看展览的方式是请你坐过山车。有点被圈粉了。“嗨,也不是,”A在对话框里打出来这句话,又删掉了,不知道该怎么解释。两年前从广告公司辞职后,她抱着一腔文艺青年的热情开始做画廊助理,以为艺术的大门就此打开,但很快,她就感觉到,在她和艺术之间,还有一道无形的墙。这两年以来,她好像在往前走,又好像原地不动,甚至好像在倒退……分辨不出来,因为那道墙的缘故,它时薄时厚,A透过它能清楚看到,有一些人在里面谈笑风生,说着她听不懂的语言。A:我现在感觉还挺荒诞的,坐在一个目的地已经失去意义的地铁上。B:正好,你再坐两站就到我家了。我家楼下也有一个游乐场,哈哈。B:那你一个人还化什么妆,省出这点时间,可能迟到不了。A:就每次出门看展都很纠结。一边犹豫到底要不要去,一边感觉要做很多准备。A:不仅是化妆换衣服这些,主要是心理准备。决定看之前,要反复纠结,这个展到底值不值得我那么远跑一趟,决定出门之后,又发现时间好像来不及了。不确定能不能看完,然后又重新衡量纠结一遍,最后又觉得,已经耗费了这么多时间纠结,再不去更不值得,于是最后横下心出门。我到了,哪个出口来着?B:C口出来直走第一个路口左转第一个门,我下来等你。A把手机放进口袋里。继续思考刚才没跟B说完的纠结。其实可能主要是一种对失控的畏惧。有时候进到一个展览里,发现全是影像,每个影像动辄十几分钟甚至一个多小时,“不可能在今天全部看完”的念头让她只能大致每个浏览一下,事实上大家也基本都是这么做的。但几次这样的经历下来,她发现,这样就跟没看一样。而且就算能看完,很多时候也毫无收获,只会产生更多无解的疑问。就像这两年来她作为画廊打工妹的职业生涯一样,残酷点说,毫无成就感,只有失控感。B:就是一些儿童游乐设施,不过比一般小区多一些,在这栋楼后面。果然,挺大一片游乐场,一个孩子都没有,只有双杠上晒了两床被子还没有被主人收走。秋千在风里微微晃动,滑梯上一道道划痕清晰可见。A:所以简单真实的快乐才会让人毫不犹豫,奋不顾身。B:上次咱俩去的那个网红展,也有一个进去很晕的装置。A:其实我挺能理解的那些喜欢看网红展的人,新鲜刺激,电光火石,还能打卡炫耀满足虚荣心。A倒是并不犹豫。尽管她也并不知道什么是艺术。她知道,像她一样面对着那堵无形的墙的人并不少,只是有些人以为明白了,有些人假装明白。A不想这样,因为她无意利用艺术。A:是吧。据说应该是的,但其实我自己也没有判断。我越在这个行业工作,越不知道艺术是什么。A:嗯,也许吧,我把每次展览看成一次学习的机会,但因为经常一无所获,所以更怕一无所获。B:想想你因为有机会得到欢乐谷门票而想去看展的心情,记住那个心情。B:其实对别的想看的展览也有吧。我觉得你一直是喜欢艺术的,别想太多,别被太多思考所困扰,记住那种冲动和激情。A听着B说,突然想起以前读王小波小说看到的一句话“我要抱着草长马发情的伟大真诚去做一切事”,当时很喜欢,现在想起来也是有些触动。你不必非得是展览的客体,展览的预设观众是否是你,与你无关。在看展这个行为中,意义可以由你构建。B:如果还有机会,我也想去看看。咱俩一块。要是没有机会得到欢乐谷门票了,咱们就之后自己买票去呗。B:哈哈,咱们再玩一会,太阳落山了就上楼打火锅吃。我刚买了好多菜。

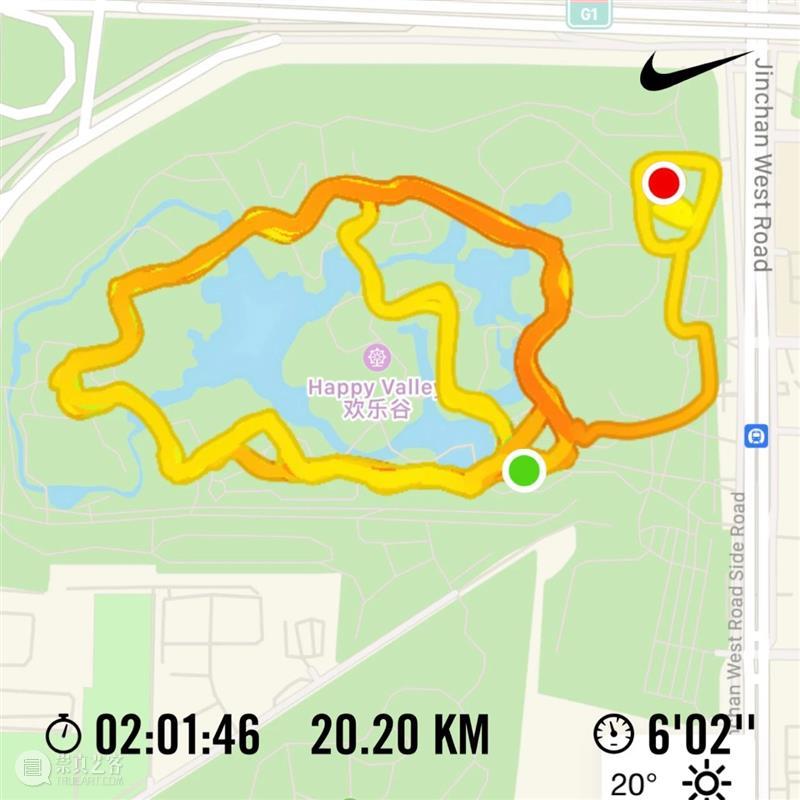

1、2020的冬天过去,崇力把他的最后一只蝈蝈送给了我。我将蝈蝈带回,养在温暖的展厅里。当春天彻底来到,蝈蝈也会开始鸣叫。2、3月28日闭幕式开始,我离开OCAT研究中心,走进欢乐谷绕圈慢跑。游乐园里全程循环播放策展人为来访者录制的视频,而“焦虑的空间档案”展厅里,则播放巡游小火车的导览音频。“无论是当你置身在地洞,在广场,在阳台、在暗室,还是景区…”,我一刻不停地奔跑,跑上20.20公里。这距离算不上太长,转化的能量却足以告别2020。3、OCAT研究中心的办公室后场有一处废旧物的堆积点,搁置着一些欢乐谷园区淘汰的背景板,还有一只沉重的彩色茶杯特别引人注目。在接下来的日子里,我都像储食的地鼠,偷偷挪动一块废物,带回“地洞”。“守卫”对此感到困惑,却并没有表达什么不满。他们像守卫那些昂贵的三棱镜一样守护着它们,直到展览的最后一天。抱歉,因为我的一己私欲,辛苦三位“守卫”用了很多力气。职务之便,盗窃没有遭到阻拦,甚至还得到了帮助。也正是因为这职务之便,我无法确信这样来自内部的打扰。或许长久以来,日光之下辛勤搭建着的,是一片漆黑的破坏欲望。

当行为的力量足够强大,一个你将会永远留在此地。 强大不仅仅指身体的力量,也是脑内的想象。就像此时此刻奔跑在欢乐谷园区的我,抬头看见开幕前夜奋力拖拽一只杯子的我。

2021年3月28日晚6点30分抵达落幕的展览

当春天彻底来到,蝈蝈也会...

小心,任何以“抱歉”开头的信件和微信消息,都不值得你认真阅读。

陈淑瑜,目前生活在瑞典,以策展人的角色展开跨文化的合作和实践。我相信今天的策展工作在扩展之中,在不断生产知识。我关注的问题是,我们如何在策展的空间领域加深并丰富我们对世界、对自我的理解。

杨欣嘉,1983年出生于广东普宁,现生活于广东和北京。其创作涉及绘画、图像、观念艺术等媒介。近期的创作源自对事物背后关系的勘察,从构成事物关系的层次和褶皱中提取形式,进行视觉转化和关系重组。

王亚敏,2011年从华东师范大学取得文学博士学位。此后,他主要居住和生活在中国南京,是艺术作者和策展人。王亚敏将当下的艺术展览展示视作日益重要的艺术创制媒介,近期实践主要关注思考历史和新数字威权治下的重新跨个体化、日常生活再创造问题等。

梁硕,1976年生于天津,2000年毕业于中央美术学院雕塑系,2005-06年参加荷兰皇家艺术学院驻留艺术家项目,2002-2007年任教于清华大学美术学院雕塑系,2009年至今任教于中央美术学院雕塑系,现工作和居住在北京。

聂小依,英国皇家艺术学院当代艺术策展系博士候选人,研究兴趣是策展和其所在的生态和历史。爱好艺术,也写评论,最近在反思如何更好地做采访,做过一些艺术项目,更多资料可以在nxy.one上看到,微博上比较话唠,叫“小依__”。

关于OCAT研究中心

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来中国现当代主义的视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,它也是OCAT馆群在北京的展示平台。

OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版与现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享