●

千秋如对 玄赏自得

绘画中的石

︱宋本蓉︱

石,从石器时代就开始陪伴人类,石的美学和精神特质,在绘画中有更精彩的呈现。画面上的石,由自然之物变成了负载丰富情感的对象。画家从致力于精准再现自然中的石,到以书法性笔法描绘心中的石,从而达到超越再现的境界。无须观看自然中的石,画家就能够感知自己描绘的石的特性,并在笔墨间体味自然的生命和自我的自由。

中国人认为“天地至精之气,结而为石”,画面上的石,是天地造化放置在人类眼前的精彩故事,是画家把心灵的质地留给欣赏者观想。面对一片石,便是面对一片山水,面对时空流转,面对整个宇宙。画一片石,画的既是来自自然的美好之物,也是画家心迹的写照。

(宋) 赵佶 祥龙石图 (局部) 绢本设色

纵58.3厘米 横127.5厘米 故宫博物院藏

千秋如对

传为唐代阎立本所作的《职贡图》,描绘外邦朝贡物品,其中有赏石两种,一种为嶙峋兀立的竹笋状,玲珑剔透,约半人高;一种是托盆中的赏石,峰峦宛转,状若真山。《尚书·禹贡》载:青州产“铅、松、怪石”,石作为朝贡之物,古已有之。

石从宇宙洪荒中来,经千百万年的风霜磨砺,蕴含天地造化的秘密,等待被阅读。唐代李德裕(公元787—850年)诗:“此石依古松,苍苍几千载。”那玲珑奇巧的形状,鬼斧神工,令人叹为观止;那隐约的孔穴,容纳万千气象,似乎是时光通道。面对一片石,可以“观万物之无常,览时之倏来而忽逝者也”(宋代李格非《洛阳名园记》)。

石从自然中来,一片石便是一座山或者一个地方风物的最佳代表。唐代人爱重的太湖石,似乎有波光粼粼的意境,波浪拍击的声音;宋代人爱赏的灵璧石清瘦温润,“扣之,铿然有声”,可制磬为宗庙祭祀,既悦目又悦耳。“一拳之石,而能蕴千岩之秀”(宋代杜绾《云林石谱》),眼前有一石,便有千里江山可想念,与万般景色有关联,足不出户也能与名山大川同坐。

石默然无语,人对石却有深情,炼石补天、拜石为兄、与石为友、呼石为丈人、称石为夫人。唐代白居易认为赏奇石可以“养情延爱颜,助眼除睡眠,澄心无秽恶,草木知春秋,不远有眺望,不行入岩窟,不寻见海浦,迎夏有纳凉,延年无朽损,弄之无恶业”。石和玉一体相关,“昔之玉在石,石在山,山有玉兮隐其间”(唐代赵昂《攻玉赋附卞生追怨之歌》)。石来自天外,“落星一石几千年,门外何人扣汉川”(宋代郭思《句·其二》。人们爱石,赋予其各种意象。

藏于上海博物馆的《高逸图》(《高逸图》应为《竹林七贤图》残卷),是唐代孙卫的画作,绘竹林七贤中的山涛、王戎、刘伶、阮籍,画面除了人物,还有奇石两块。有芭蕉相伴的一块,石体倾斜而上,纹理纵横,孔洞穿透其间,有动势而磊落雄壮,立于石前的童子和石体下方的堆石很好地平衡了这种动势;另一块石,稳重敦厚,总体呈三角形,石上孔洞有玲珑的韵致,石后直立的树丛增强了其稳定感。北宋韩拙《山水纯全集》提到以不同的墨法和皴法表现不同石头的气韵肌理,“有披麻皴者,有点错皴者,或斫蒨蒨者,或横皴者,或匀而连水皴者”。画面上的两块石形态和质感不同,但它们都是尘外静侣,无论是繁华,还是寂灭,都在这里,陪着高士。

画石,是对天地造物的爱赏,画一石,千秋如对。石来自远古,静而寿,与石在一起,便是与万古的时空和青山绿水在一起。石是时光流转中不变的和永恒的意象,斗转星移,万物更生,四季周而复始,唯石不动,稳重而诚实。宋代戴昺(约公元1233年前后在世)《书房》诗:“书房清晓焚香坐,转觉幽栖趣味真。怪石一根云态度,早梅半树雪精神。”画面上的石把时空引到案头,引到心间。

(宋)崔白 枇杷孔雀图(局部) 绢本设色

纵183.1厘米 横109.8厘米 台北故宫博物院藏

生意可观

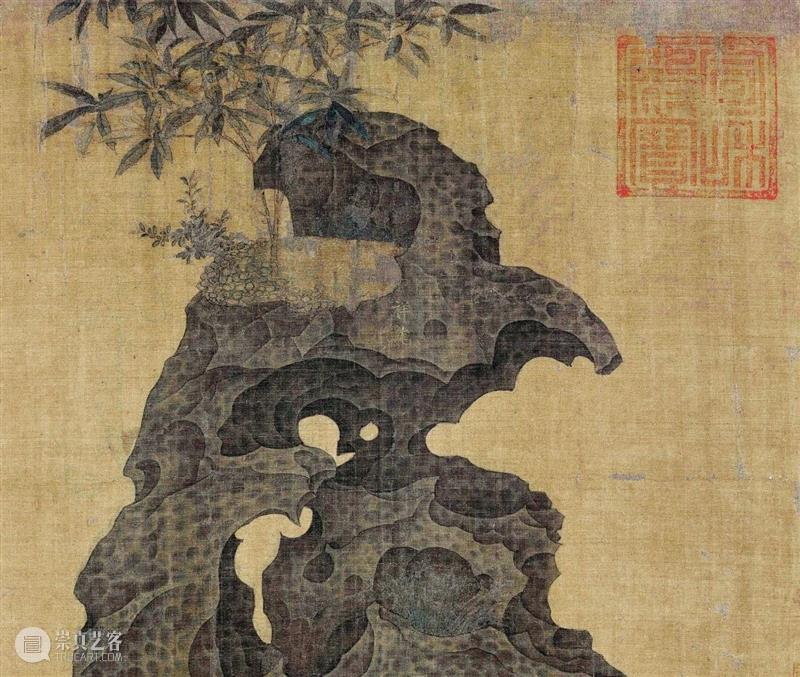

宋徽宗赵佶(公元1082—1135年)所画《祥龙石图》描绘的是太湖石,孤拔挺立的石峰占据了整幅画面,近“龙首”处有宋徽宗亲书“祥龙”,石峰顶部的凹洞内有植物,生机勃勃。题识云:“祥龙石者,立于环碧池之南,芳洲桥之西,相对则胜瀛也。其势腾涌若虬龙出,为瑞应之状,意容巧态莫能具绝妙而言之也。乃亲绘缣素,聊以四韵纪之。”诗云:“彼美蜿蜒势若龙,挺然为瑞独称雄。云凝好色来相借,水润清辉更不同。常带暝烟疑振鬣,每乘宵雨恐凌空。故凭彩笔亲模写,融结功深未易穷。”画家以一块精妙的石观想自然,每一个细节、每一根线条、每一笔皴染,都是绝佳的审美表达和意境呈现。

《祥龙石图》以石作为独立描绘的对象,精细逼真,形神兼备,以纤巧遒劲的线条勾写石的骨架,质地坚润,似乎叩之有声;以浓淡墨色渲染石的肌理,层峦叠嶂,似乎烟云欲出。骨架与宛转相通的窍穴虚实相生,繁茂的植物是生生不息的生命力。一石有千岩万壑之妙,一花便是一个婆娑世界,整幅画精雅简静而意趣无限。丁文父在《中国古代赏石》中说:“虽然中国的赏石不完全是象征的,至少也是具有很强的暗示能力的艺术形式,石是仙山的表现,洞是仙境的通道,在这个意义上,赏石是通往仙境的幻游之舟。”不知道宋徽宗赵佶在画这幅《祥龙石图》的时候是不是有面对仙境的意图,但是他明确表达了这是“瑞应”之物。

北宋翰林图画院画家崔白(公元1004—1088年)所画花鸟生动传神,有情致。藏于台北故宫博物院的《枇杷孔雀图》,画面上的主要形象是一对孔雀,一只栖于枇杷树上,一只漫步枇杷树下,枇杷树后的玲珑湖石以墨晕染,塑造肌理,画面端庄清丽,细节丰富生动,赏心悦目。植物、石、动物构成了一个完整的自然意境,这种组合在后世的花鸟画构图中不断重现。石是连接古今的元素,植物是四时变幻的元素,石与植物在画中构成的宇宙时空,变与不变,同时呈现。

宋代画家苏汉臣(公元1094—1172年)所画《秋庭婴戏图》中,两个孩子在全神贯注地玩游戏,庭院中花木荣茂,奇石挺立。画面上孤峰瘦挺的奇石,形状直立如笋,坚硬质感来自强劲的斧劈皴,厚重的体积感是通过细致的晕染塑造的。画中的石,是画家的学养和襟怀,不着痕迹,不动声色地立在那里。宋代宋祁(公元998—1061年)的《兰轩初成》曰:“置石南轩,花木之精彩顿增数倍。”石是庭院中的点睛之笔,石上的青苔,是鲜活的生机;石旁的花木,是天地间的活意。

元代画竹名家李衎(公元1245—1320年)爱竹,并对竹有深入的了解,所著《竹谱》是后人研究竹和画竹的主要早期资料。李衎认为竹是“全德君子”,苦心追摹竹的精神,所画双勾设色《竹石图轴》,勾勒精细,晕染精心。不仅如此,李衎还为他钟爱的竹搭配妙侣—奇石,奇石同样以精妙的笔法勾勒轮廓,塑造肌理。竹,风神爽朗;石,典雅稳重,画面满是春风适宜之情。

画面上的石,形状奇美,质地坚润,是“有意味的形式”。明代文震亨(公元1585—1645年)《长物志》言:“石无定形最有趣,万物生意最可观”,石无定形,可以承载笔墨技法的任何新创造,画家在画面上创造的石,既有自然之石的特质,更是用文心诗意创造的心中之石。画家描绘这样的石,是要在其间容纳自己的心,建构起源于自然又高于自然的理,这理是道理,是秩序,也是理想。

(宋) 苏汉臣 秋庭戏婴图(局部) 绢本设色

纵197.5厘米 横108.7厘米 台北故宫博物院藏

玄赏自得

北宋苏轼(公元1037—1101年)主张画外有情,画要有寄托。他所画《古木怪石图》的石有另一种风格,石似方似圆,石上有皱,盘旋扭曲;石旁老树屈结纵横,枝干参差,有凌云之致;石旁有几丛小竹。宋代邓椿《画继》中记载苏轼画的石:“石皴亦奇怪,如其胸中盘郁也。”苏轼画石,用笔用墨与书法相通,信手写出,神采飞扬。元代赵孟(公元1254—1322年)有一幅画名为《古木竹石图》,画面以怪石为主体,怪石后有一棵没有树叶的树,石旁点缀竹叶。画面元素都相同,都是以书法性用笔描绘图像,笔墨超越再现,直接呈现自然中的生命力和内心的自由。

苏轼爱石爱得清奇,元祐七年(公元1092年)赴扬州,朋友馈赠两块美石,他爱不释手,欣然取名“仇池石”,既写诗赞美,又邀友赏玩。王诜,字晋卿,是宋英宗的女婿,听说苏轼有美石,想借观,苏轼为防驸马借而不还,写诗表明捍卫仇池石的决心,诗题即为《仆所藏仇池石,希代之宝也,王晋卿以小诗借观,意在于夺,仆不敢不借,然以此诗先之》,叮嘱驸马“欲留嗟赵弱,宁许负秦曲。传观慎勿许,间道归应速”。驸马拿到仇池石,确实动了要留下不还的念头,苏轼急了,又写诗《王晋卿示诗,欲夺海石,钱穆父、王仲至、蒋颖叔皆次韵。穆、至二公以为不可许,独颖叔不然。今日颖叔见访,亲睹此石之妙,遂悔前语。仆以为晋卿岂可终闭不予者?若能以韩幹二散马易之者,盖可许也。复次前韵》,再次向驸马言明:“守子不贪宝,完我无瑕玉。”称如果一定想要留下仇池石,拿韩幹的《牧马图》来换。驸马权衡之后,表示难以接受。后苏轼又写一诗《轼欲以石易画,晋卿难之。穆父欲兼取二物,颖叔欲焚画碎石。乃复次前韵,并解二诗之意》。两块美石,三首诗,几个好友的热闹,真实地表达了美石已经不是石,而是心灵诗意栖息的居所。在苏轼的世界里,石怕是气态的吧,能容得下心中不吐不快的块垒,能容得下红尘里不离不弃的牵绊,也能容得下千里江山、万丈豪情。

以书法性用笔入画,在元代赵孟的《秀石疏林图》中有精彩的呈现。图中所绘奇石,石体浑圆中有方意,张扬中透露出清灵之气,但是仔细看局部,石上的线条有直曲、方圆、疾涩、枯润,更像书法。正如画上的题诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”赵孟既是画家,也是书法家,在绘画上开创元代新画风,被称为“元人冠冕”;在书法上与唐代欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”。明代王世贞言:“文人画起自东坡,至松雪敞开大门。”在赵孟的笔下,画石不再是再现自然之物的“状物形”,而是与画家、与笔墨合为一体的“表吾意”,是画家心迹的表达。这样的石,不再是画家从自然中端来的,而是从心中捧出的,有温度、有情绪、有理想、有态度。

明代陈洪绶(公元1598—1652年)笔下的石高度体现出自我个性化,《竹石萱草图》中的太湖石外形棱角极具特色,宛转向上、顾盼生姿。明代画家蓝瑛(公元1585—1664年)晚年号石头陀,以石为友,为友写真,《直友图》《红友图》《奇石供图》等都是画石的佳作。明代书画家米万钟(公元1570—1628年)字友石,也爱石,有绢本《画石长卷》,所画《秀石图》,玲珑剔透,圆转无碍。明代计成(公元1582—1642年)《园冶》言:“片山多致,寸石生情”,画家爱石就像爱自己一样,他们画上的石,有万壑松风,有孤云出岫,有花好月圆,有冷落清秋,他们是在画石,也是画自己立于苍茫天地间的磊落与坦荡。

清代石涛(公元1642—1707年)画一石,并题诗云:“石文自清润,层绣古苔钱。令人心目朗,招得米公颠。余颠颠未已,岂让米公前。每画图一幅,忘坐亦忘眠。”画石使他乐以忘忧。八大山人(公元1626—约1705年)的《墨荷图》,画面中怪石兀立,已经是“写胸中逸气”的代表。

清代张廷玉的两个儿子张若霭和张若涵各画了一幅《雪浪石图》。张若霭的《雪浪石图》,淡设色,突出雪浪石的雪意;张若涵的《雪浪石图》,以水墨着力描绘雪浪石的玲珑孔洞。《云林石谱》记载,北宋苏轼曾得一块黑石白纹的美石,命名为雪浪石,并为石作诗,题写铭文:“异哉驳石雪浪翻,石中乃有此理存”。这两幅画上的雪浪石更多来自画家的胸襟与意趣,是自由创造的心中之石的外化。不是每个人都能在现实中寻觅到合心意的美石,但是对画家来说,美石能否遇到已经不那么重要了,因为画家可以在画面上自由创造自己合意的美石,这真的是天地间一大美事。

(清)张若澄 雪浪石图 纸本墨笔

纵189.1厘米 横92.6厘米 台北故宫博物院藏

画中的石,不单纯是自然之物,更是画家心灵的形态与质地。明代林有麟《素园石谱》言:“石有形有神……至其神妙处,大有飞舞变幻之态,令人神游其间,是在玄赏者自得之。”石的形状千奇百怪,精巧通透,出人意表,令人叹为观止;石的孔洞里是宇宙时空,是禅心,是意境,也是梦想。南宋词人辛弃疾(公元1140—1207年)言:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”石与人相识,经过历代审美与文化的一次次凝练提升,在文字、绘画、几案间磊磊落落地立了数千年,成为人精神世界的象征和创造力的源泉,也成为画面上不可或缺的元素。画家画石,是与天地精神相往来,将自己有限的生命与无限的宇宙时空相连接,从描摹自然的“状物形”到超越再现的“表吾意”,与天地自然相融合,继而超越有限的生命。眼前的石、画家、心中的石,一起小酌、大笑、深聊、浅别,只有画家知道,这一石不是那一石,这一石又是那一石。

作者为中国国家图书馆

中国记忆项目中心副研究馆员

(编辑:张楠)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉗期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享