2021年3月28日,中间美术馆邀请“巨浪与余音”展览中的两位参展艺术家傅中望、李邦耀以“造物与绘物”为题,分享他们在80年代前后的创作经历和思想转变。两位艺术家均生长于武汉,也都在改革开放后深受西方现代主义思潮的冲击,他们在同一地理文化环境下,艰难探索自身独特创作语言的经历亦有诸多相似之处。

本周六(4月3日),“巨浪与余音”的另外两位参展艺术家杨志麟、徐累将以“红色·旅的‘超现实’与‘现实’”为题进行漫谈,活动将由展览策展人卢迎华、访问策展人张理耕共同主持,欢迎到场参与。

“造物”指傅中望主要的创作领域雕塑,制造一个物。傅中望曾于80年代初期着迷于西方抽象雕塑,多次尝试使用不同材料进行雕塑。他于85新潮过后开始反思自身的文化传统,并最终确定以“榫卯结构”为核心开启一系列雕塑创作。”绘物“指李邦耀后来以波普风格画的日常之物。李邦耀于90年代初期抛弃了之前受西方现代主义影响的创作习惯,转向用波普语言进行物品研究。两人处理“物”的方式即根植于他们80年代的学习、创作实践经历。

李邦耀:理想与实践

参展艺术家李邦耀

我和傅中望老师都出生成长于武汉,与长江流域紧密相接。80年代对我们而言是非常重要的年代,许多文革时被禁的西方论著在改革开放之后得以翻译出版。像商务书局、三联书店等出版社重新翻译出版了西方17至19世纪的一些哲学、美学、艺术史的著作。当时的我们就像饿狼一样大量阅读这类书籍,大家读后也会相互交流。托夫勒的《第三次浪潮》对我们影响非常大。它对于科技革命后未来社会形态的描述,对我们这代人认知未来起到了很关键的作用。

阿尔温·托夫勒,第三次浪潮,生活·读书·新知三联书店,1983

80年代初期,我的绘画深受现代主义的影响。现代主义强调人人解放自我。我们在这之前的学习、生活与工作都是比较压抑的。因此受到现代主义影响时,我们的作品中都有一种唤醒生命的觉悟。85新潮开始后,全国各地有很多年轻人自发举办群体性的展览,这对于当时中国整个视觉经验都是一次大的革命。88年,高名潞等人组织的“黄山会议”围绕着89年的现代艺术展开展了准备工作。然而在89年,特别是现代艺术展之后,处在那个时期的年轻艺术从业者面临着一个很大的问题:我们觉得我们应该抛弃西方现代主义了,但我们不知道该怎么走。中国本土的问题在哪?艺术不是沾沾自喜的,或说仅仅满足于自己的快感,它必然和社会发生关系,会对社会提出问题。我们在80年代末期时就在思考这个问题,当时在武汉的艺术家、哲学家、批评家、文学家之间也保持着跨界的交流。接着在90年代初期,我们就毅然决然地放弃了现代主义的创作习惯。这实际上是一个痛苦的过程。

李邦耀在展览现场

当然我觉得不管是现代主义时期的语言还是波普时期的语言,对我们当时的这种处境来说,它都是一个承载思想的壳。我们可能借助了不同的方法,但最重要的还是传递我们自己的思想。《产品托拉斯》是我90年代初,创作的第一件与过去截然不同的作品。从这开始,我基本就踏上物品研究这条路了,一走就是30年。

李邦耀,产品托拉斯,1992,布上油画 ,182 × 238 厘米

傅中望:80前 80后

我和李邦耀老师生活背景是一样的,生长在武汉。我们的青少年时期都是六七十年代。那时的学生停课闹革命,进行思想改造。我们当时参加了很多文艺宣传相关的社会活动,在没有美术学校和展览的情况下,通过欣赏电影广告、商品广告等方式学习艺术。

参展艺术家傅中望

我高中之前都在学校画画,在青少年宫里学素描、画水粉。除此之外,我也喜欢做木工。下农村的时候,我第一次看到了黄陂农民做雕塑,非常激动,确定这是我一辈子要做的。我曾在县文化馆学了一个月,跟农民学泥塑,后来创作了一系列为政治服务的雕塑作品。

傅中望,又换了一双鞋,1976,泥塑,45 × 40 × 35厘米

以前我们的主题创作必须走现实主义道路,那时展览上的作品,同质化严重,感觉像是同一个人做出来的。85年、86年美术新潮的时候,我看到了很多西方的雕塑,惊讶原来雕塑还可以是不同材料的,可以是变形的、抽象的。但是,当时我自己的创作还没有成系统,只是受西方思潮的影响,喜欢用各种材料去表达。正好那时,有重新回望中国传统文化的声音。我在电视上看到了一个有关榫卯结构的片子,参加了一些关于中国建筑结构的研讨会,意识到中国的榫卯结构是可以重新转换的。

傅中望,榫卯结构-契,1989,松木雕塑,44 × 75 × 19 厘米 由艺术家本人惠允

榫卯是中国几千年的造物。我大量收集如古代的《天公开物》、中国古代建筑史等书籍文献,并去到各个地方考察木制结构,比如故宫,地方吊脚楼,以及农村的农具等,才下定决心开始做榫卯结构雕塑。

在发生巨变的80年代,我们受到了西方文学、艺术、电影的影响,不自觉地去学习模仿。然而巨浪之后,艺术家还是要思考自身的问题:什么是自己的创作,怎么利用好自身的文化身份。正是这些思考决定了我们的选择与创作方向。

傅中望在展览现场

策展人对谈

中间美术馆馆长卢迎华

话题一:以“小组”为单位的活动形态

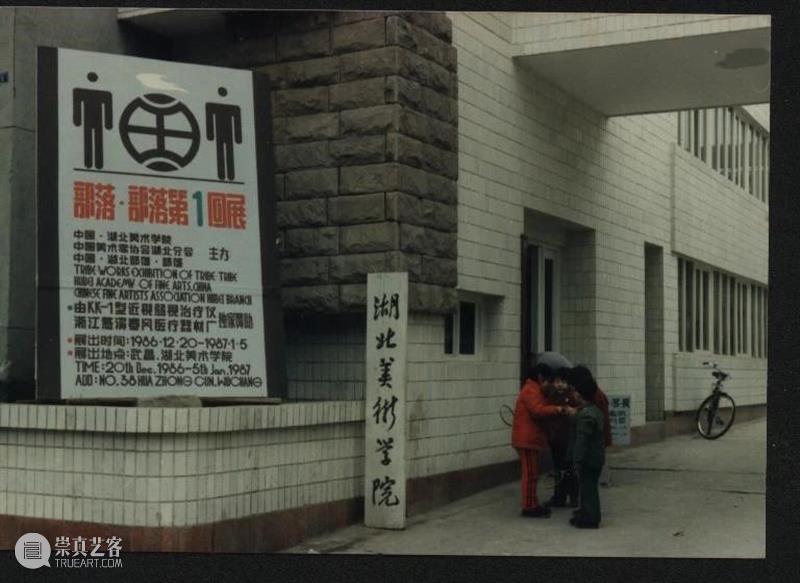

卢迎华对“部落·部落”小组抱有兴趣,她认为这个名字就像符号具有波普的趣味重复性。李邦耀回忆道“部落·部落”这个群体名是在86年上半年一次聚会时,大家一致决定的。“部落”从某个方面来说,是江湖名称,有种“揭竿而起”的感觉。小组以湖北美术学院的一帮年轻老师为主要骨干。当时大家都住在筒子楼里,交流十分频繁。“部落·部落”在86年做了一个赞颂生命的展览,在87年还有活动,但到88年时,因为许多成员下海,这个群体基本上也是解散的状态。

部落·部落第1回展现场

傅中望谈及85、86年时办过湖北省青年美术节。因为自身身处于全省最具权威性的创作机构,他并没有参加其他院外活动。卢迎华追问他是否有参与过《美术思潮》的筹备,傅中望回答说他十分熟悉这本刊物的前后工作,今日许多艺术批评家都曾在这本刊物上发表过文章。

话题二:现代主义风格影响

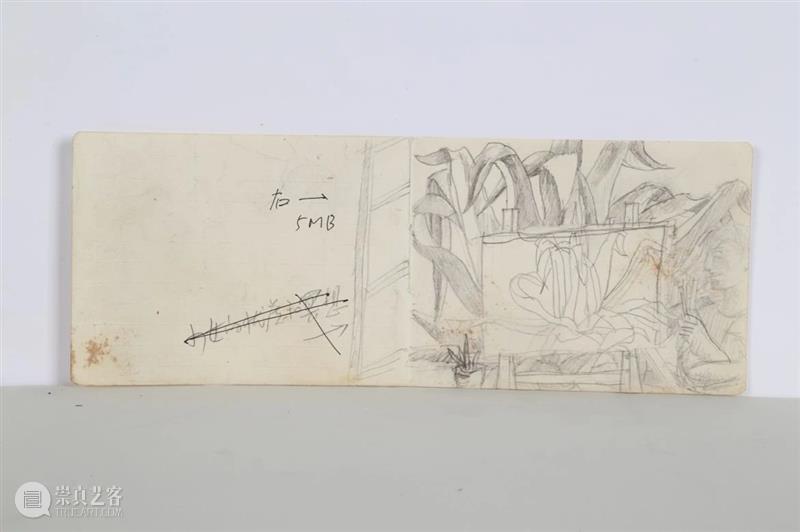

关于《琅琊草与画架上的琅琊草与人》,李邦耀谈及当时的创作受到超现实主义的影响。其中,布鲁东的自动性写作概念,即记录自己梦境中片段性的东西,不加任何处理,连接成文,给了李邦耀很大的启发。他于85年底和朋友去湖北长阳采风时,偶然发现那儿的植物长得非常有意思。结果就做了穿越到植物里的梦。梦醒之后,李邦耀就开始画这幅作品的小稿。

李邦耀,琅琊草与画架上的琅琊草与人,1986,布面油画,80 × 110 厘米,由艺术家本人惠允

李邦耀,琅琊草与画架上的琅琊草与人铅笔,1985,25.5 × 9.5厘米

卢迎华问及李邦耀80年代受现代主义影响之前的创作经历。李邦耀回答他在80年代初期,主要还是以写生为主,并未投入到主题创作中去。他回忆道自己在81年到84年前后画过很多风景画,曾一人去湘西凤凰写生,并在机缘巧合下结识了当时在央美工作的罗尔纯老师,受到了他的影响和帮助。

话题三:89现代艺术展

观众提问李邦耀和傅中望分别与89现代艺术展有何联系。傅中望提到89现代艺术展的组织者之一王小箭在《美术思潮》上看到过他的焊机雕塑,于是写信邀请他带着这批作品去参加展览。但由于傅中望拟参展的金属雕塑是由废铁构成的,没有用箱子包装,被武昌火车站拒绝运输,导致傅中望没能参与89现代艺术展。李邦耀参加89现代艺术展的作品是他于88年创作的“野草”系列。栗宪庭在设计89现代艺术展展厅时,按自身理解给作品归了类。在李邦耀的印象中,他的作品与西南艺术群体、杨志麟等艺术家创作的有关生命的画作共同展出。

对谈活动现场

合影(从左至右:卢迎华,傅中望,李邦耀)

撰文:周博雅

编辑:张理耕

摄影:胡竞心(实习)

微信排版:周博雅

正在展出:

欢迎订阅 YouTube 线上讲座回放

Subscribe to Our Online Talks Replay

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享