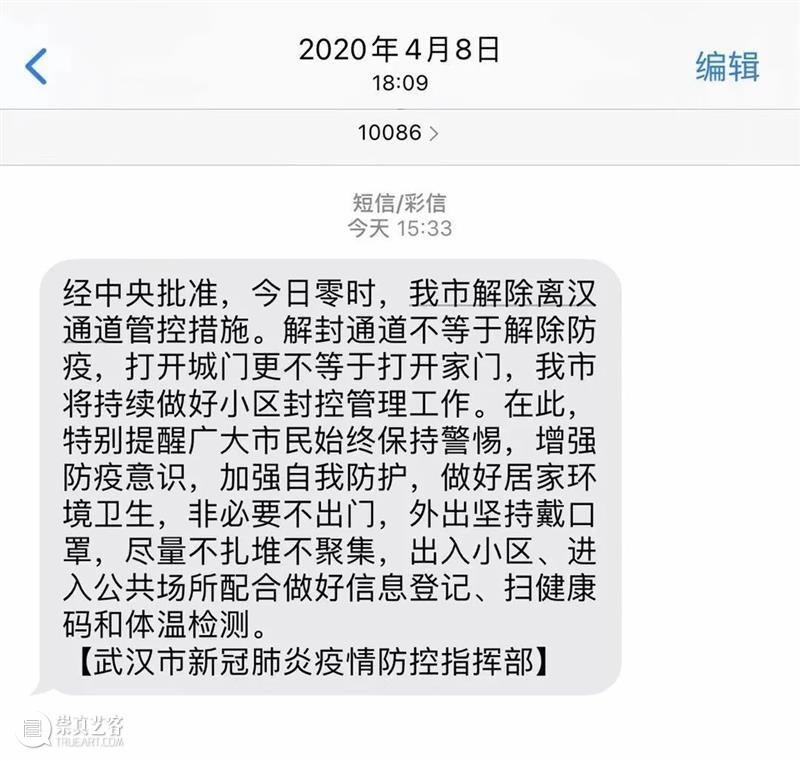

去年4月8日

你有没有收到这样一则信息

那一刻,你是否也热泪盈眶

回想小合的2020年

1月21日发布完春节放假通知

再一次开馆竟是半年之后了

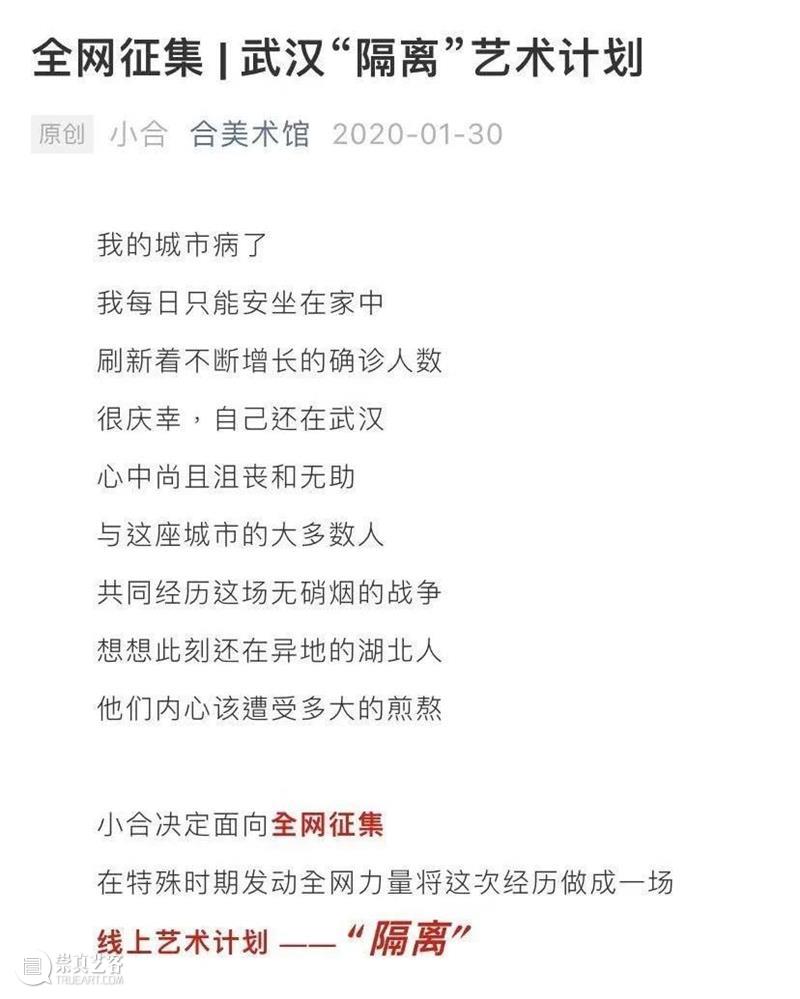

1月23日武汉封城

合美术馆在短短4日后

“隔离”艺术计划

历经36期的路程

记录了来自全国各地的人

他们对这次疫情的最真实感受

36期,期期引人感叹

36期,伴随武汉从谷底走向重生

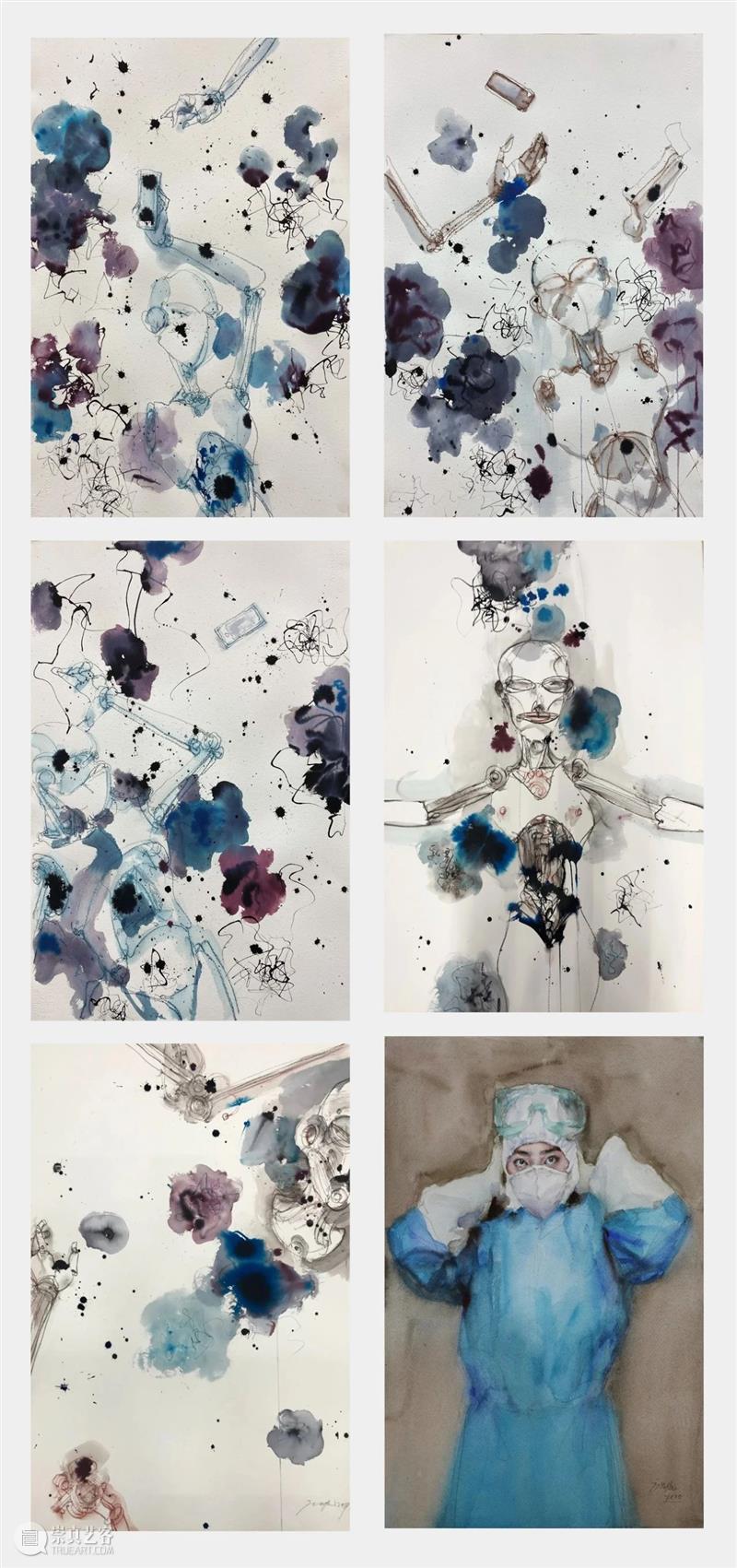

这场隔离计划虽然在线上,但一天一期的推送还是用实际行动告诉了世界,生活还在继续,艺术在何处都可以进行!“隔离计划”开启的半年中,共收到各界126位艺术家、400多位小朋友的作品投稿1320幅,文章总阅读量290638次、阅读人数319812次、共被分享9015次,被各大艺术机构 、艺术家工作室转载,传递给社会什么才是真正的艺术价值。

这期《以前和现在》视频中除了电视美食和两个新闻画面,其它的插图都是女儿余潇雅和妈妈刘丽倩共同完成的。妈妈回忆道:她觉得整个制作过程感觉就像第一次给女儿做娃娃,虽然缝的坑坑洼洼不是很美观,但还是希望能够给女儿留下深刻的印象,来记住这段特别的日子。

这期《以前和现在》视频中除了电视美食和两个新闻画面,其它的插图都是女儿余潇雅和妈妈刘丽倩共同完成的。妈妈回忆道:她觉得整个制作过程感觉就像第一次给女儿做娃娃,虽然缝的坑坑洼洼不是很美观,但还是希望能够给女儿留下深刻的印象,来记住这段特别的日子。这段视频小合看过后感触也很深刻,小女孩的话语虽然稚嫩,但是周围的一切变化他都能敏锐的把握到,这种感动很多粉丝也都感受到了。

这篇视频由中电光谷投稿,视频素材多来源于央视新闻、人民日报等新闻媒体以及微博、抖音等社交媒体的普通人。当我们因为疫情而足不出户时,是这些拍摄者身处前线,记录下了一幕幕感人至深的画面。中电光谷的视频制作团队希望用文案和剪辑的力量,让大家看到武汉这座英雄城市里每一位在长夜里前行的人,并向身处前线的创作者们致敬。

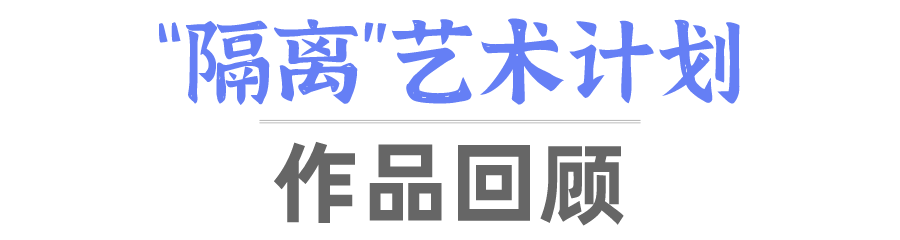

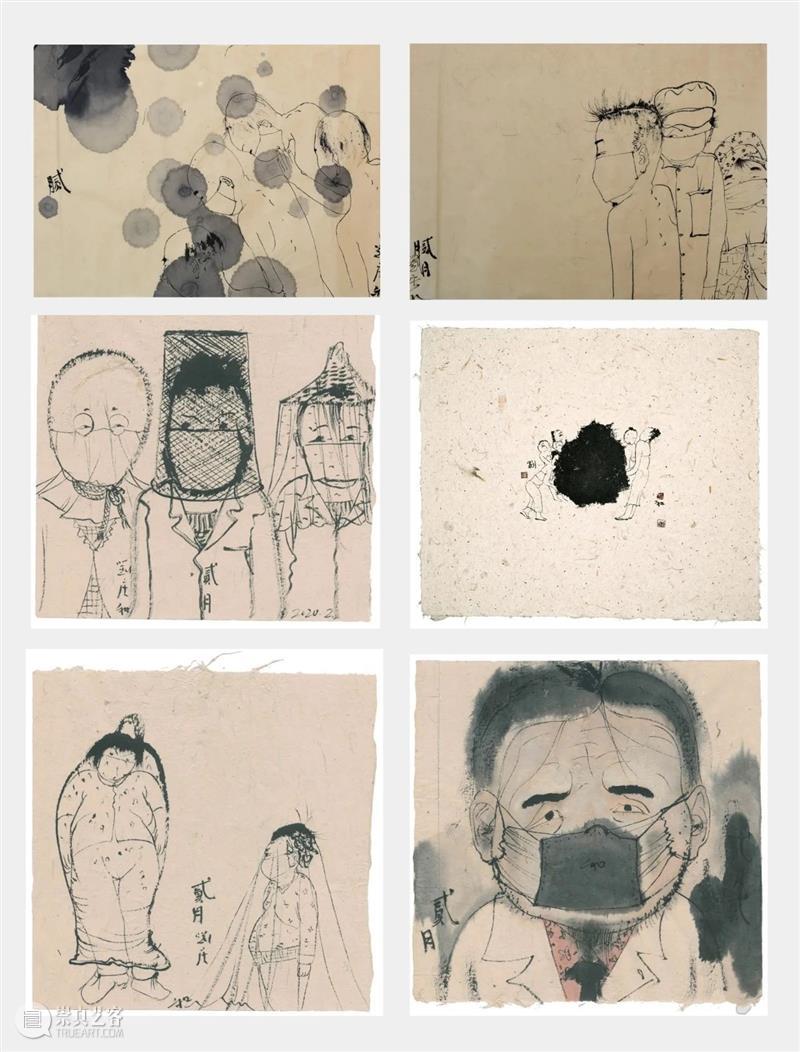

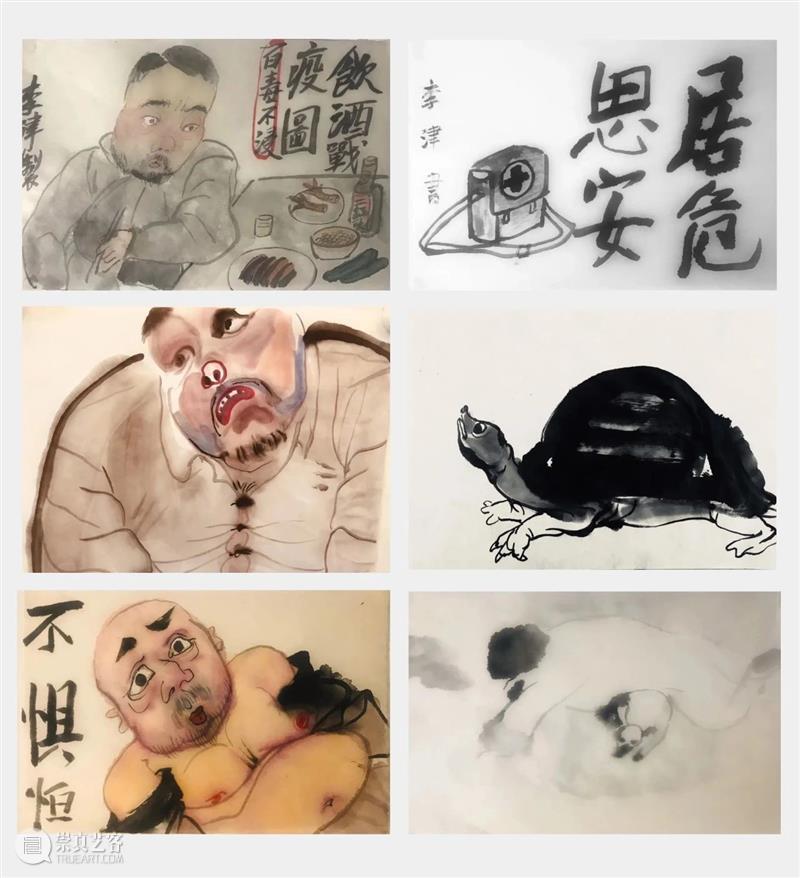

方力钧本来在云南大理过春节,因为今年新冠肺炎曝发使他与家人也困在了大理,他出门都会带上笔墨等简易的作画工具,于是他根据手机拍摄的图像所画出了一幅幅朋友们的画像。这批作品常常是在白描的基础上染墨,而且,人物造型具有特写、夸张与略带变形的特点,故不但在视觉上很像每一位特定对象,更重要的是气质与神气也抓得特别准。大咖出手果然不同凡响!

张晓刚在这次疫情期间知道自己不具备将现实事件迅速转化成作品的能力,无法直接上升至观念的形而上层面去指导自己的创作方向,也不具备在本体论的研究中超越现实生活影响的能力,他并无打算为时代去创作,我们的历史曾不止一次的告诫我们要去表现时代,去塑造伟大开拓未来,但往往却使艺术沦为了欺骗的工具。我开始怀疑艺术究竟能否改变现实一如果它连面对自己的真诚和勇气都没有的话。大时代小时代好时代坏时代都是某种体验,都会激发艺术的思考,都是我们可以获取和运用的资源。

艺术就是与自己相处与“神”对话的某种日常,在某种自在的生命状态中,才能更为专注和深入,使作品不至沦为某种失血,徒然劳作急功近利只会生产出一个简单的符号,一具仅仅是有标签意义的躯壳。我始终记着卡夫卡在一百多年前曾说过的一句话:“人不是从下往上的生长,而是从里向外的生长。这是一切生命自由的根本条件。”

我们最难摆脱的困境就是不甘承认生命的局限和孤独。

艺术家傅中望掐指一算,近一阶段在待在家里的时间要比他十几年加起来的还要多!他的朋友们都了解,作为工作狂,他是个在家里待不住的人。除了在当湖北美术馆馆长期间,他更多是在工作室里。今年的情况太特殊了,加上他也失去了做雕塑的基本条件,所以他在家里近来更多是以手机做些图片,或以毛笔、宣纸、墨汁做些作品,此外也做了几件小型装置,他自己将这些作品命名为《隔离-2020》,表现的都是他本人在近一阶段里的所思所想,而且满怀着真情实感,令人看后特别感动。

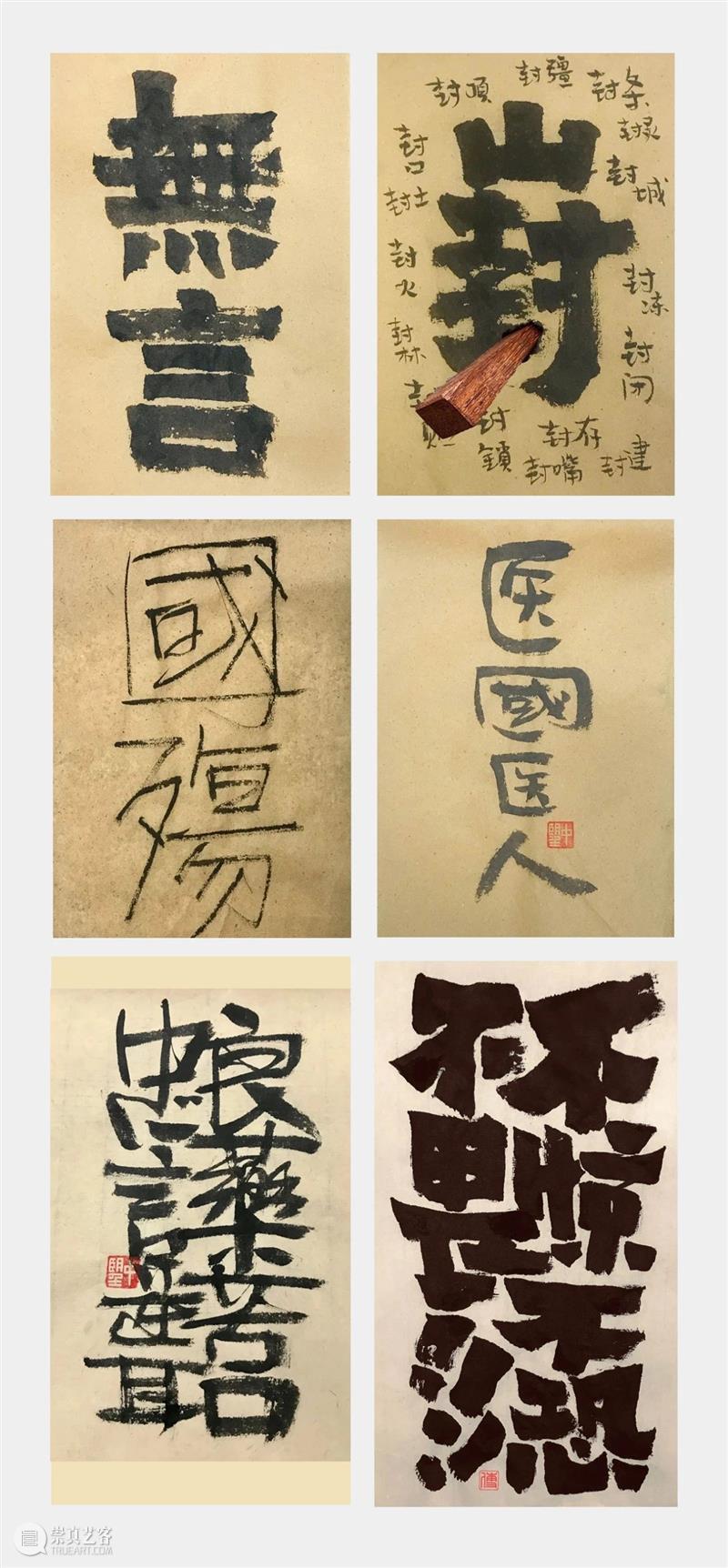

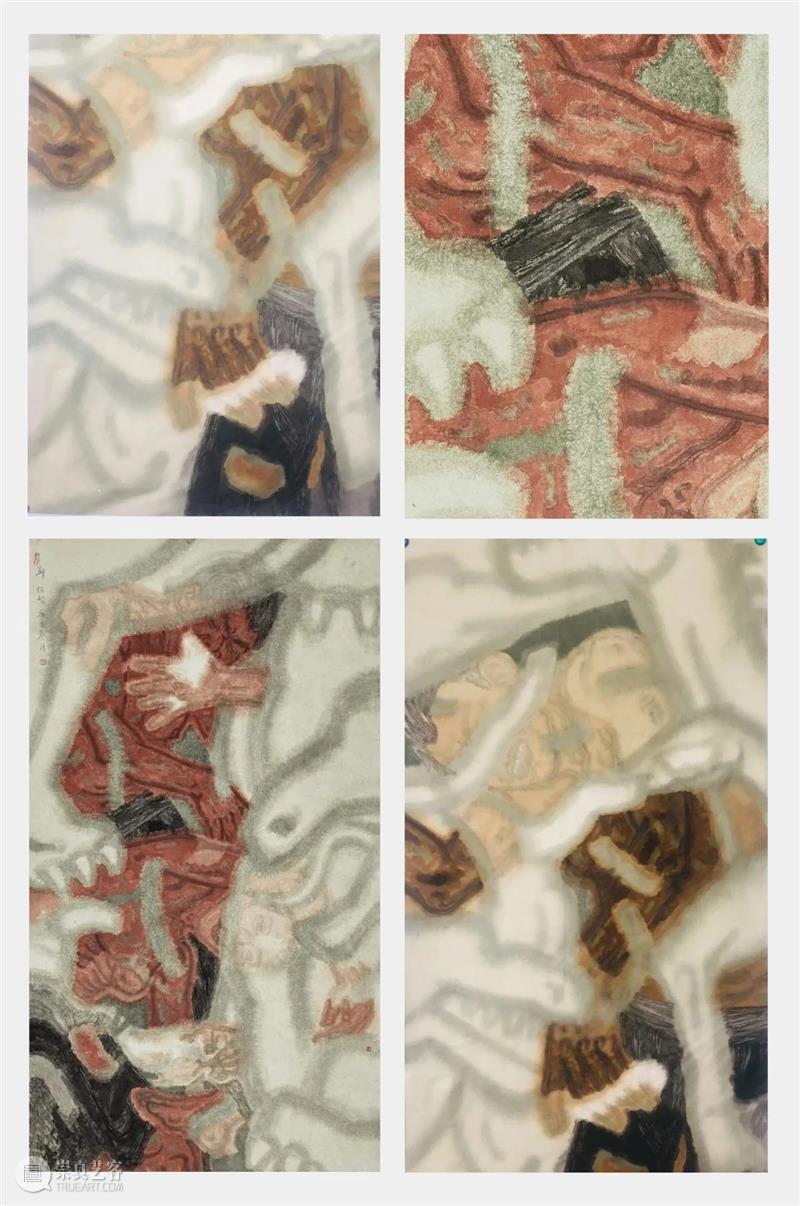

庞茂琨今年年初在上海办个展时碰巧主题就是《深呼吸》系列的创作,其旨在表现对精神、肉体、机械、技术在混沌中的窒息感!其主旨碰巧就与这次隔离专项计划不谋而合。于是,在整个疫情隔离期间庞茂琨就把这个系列延展了下来。的确,这一个多月来是让人经受了一次对灾难惊心动魄的体验,每个人都无法置身其外,恐惧、悲悯、爱恨、胶着、颓丧、抗争交织在一起,深深的触动人心,令人感慨万千!而身为一个艺术家,他也希望能借此机会将这种感受利用表现性的语言表述出来。

创作者黄园原是一位非常可爱的小女生,在《好情绪,免疫力!》创作过程中,她每天都在自己的生活中按照视频中五个一的方法实践,每天都安排挺充实,每天都要做早操,画画,看论文,看新闻,然后观察身体当下的状态,享受思考的过程。素材来源于现实,于是她就用了5天时间就完成了这篇唯美的小短片。瘟疫带来的恐惧竟如此真实,情绪在每天的疫情新闻中跌宕起伏,“生命”,在每天变化的几组数字中呈现着焦虑和无奈。某个刹那会更强烈的意识到:还可以正常呼吸的日子是那么值得珍惜。

刘庆和心里的时间节点从1月23号武汉封城那一天起零散的相关信息从那天开始汇集,记忆像是被唤醒了一样。忽然间意识到画画,原来在我们生活的日程当中排的这么靠后,正常呼吸平常地活着,在平常日子里都忽略了。感动来自于生活,但如果所谓艺术表达在鲜活的现实面前显得苍白的话,那么就疫情防控来说,画张画还不如“84消毒液”的现实意义大。而不被记起的普通的人,生命突然消失还没来得及悲欢离合,灾难面前人太无力了。

疫情结束春暖花开时刻,你最想做的是哪件事?估计每个人都有自己的回答。大多回答的都还是与吃有关,再有就是出去走走,看看自己因为隔离不能相见的亲人。人就是这样有伸缩性,一次次的经历要把我们都锻炼成在自然面前宠辱不惊的样子,是的,生活还是要继续的。

杨国辛从12月中旬回到武汉,原计划陪父母度过春节后便返广州。广州的工作室中还有一些综合材料作品尚待打磨。然而世事无常,疫情降临,武汉封城至今快五十天了,从最初的混乱无措、惊恐、悲哀到现在情绪的逐渐麻木,石破惊天的社会事件映射出世间万象,唯艺术面对这一切显得尤为苍白无力,由感性至理性都处于冰冻状态。

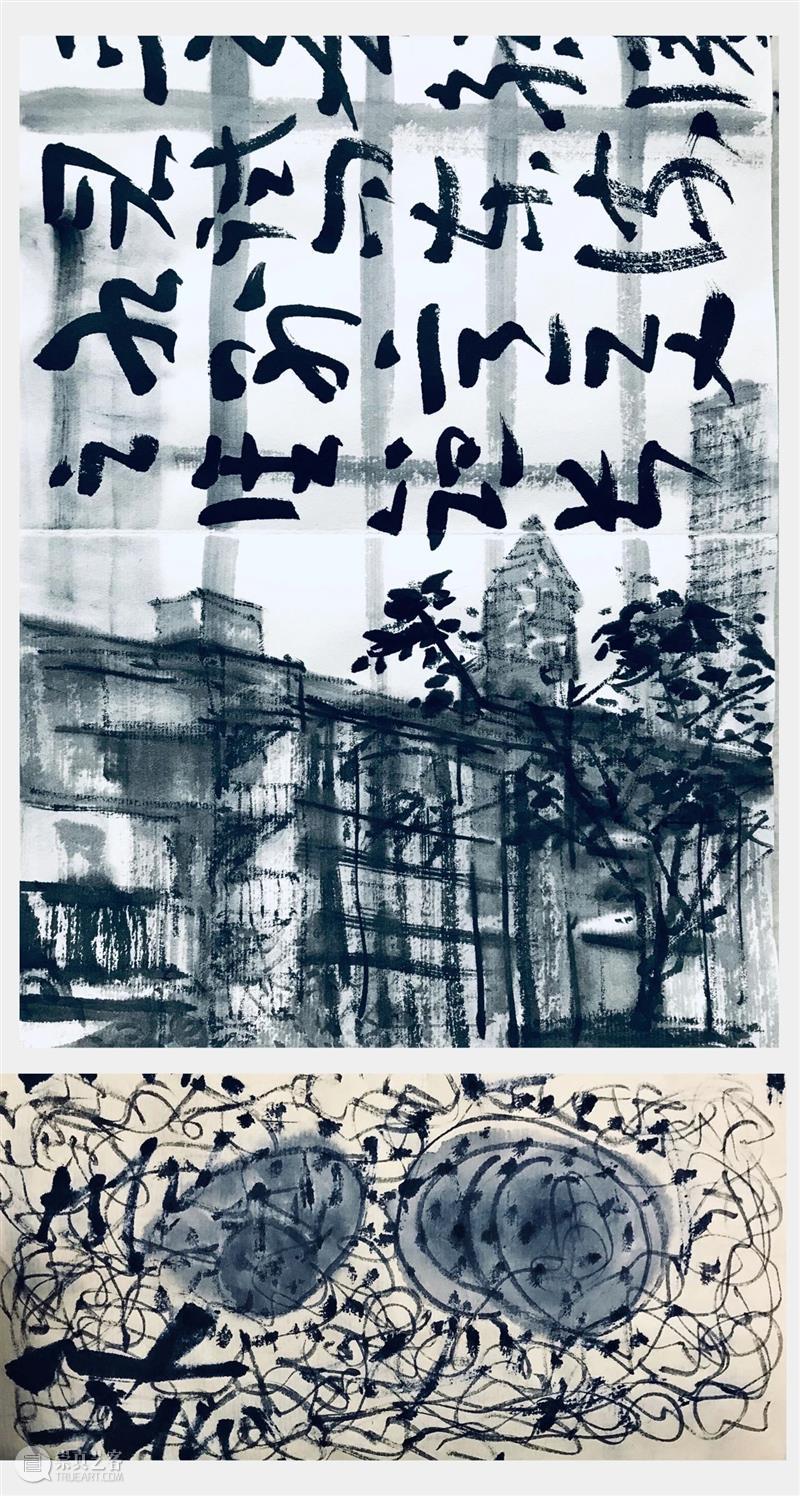

平时有关艺术的一些思考变得微不足道,在人类的灾难、"死生亦大矣"面前,艺术算什么呢?空余时间信笔胡写乱涂,漫无目标,笔记本涂完,墨汁已尽。窗外日出日落,阴晴不定,自然如此亘古和永恒,而人的世界如此跌宕且魔幻,大疫过后但愿不要迅速遗忘,现实叠加的时代痕迹会深深的烙印在我的心底。

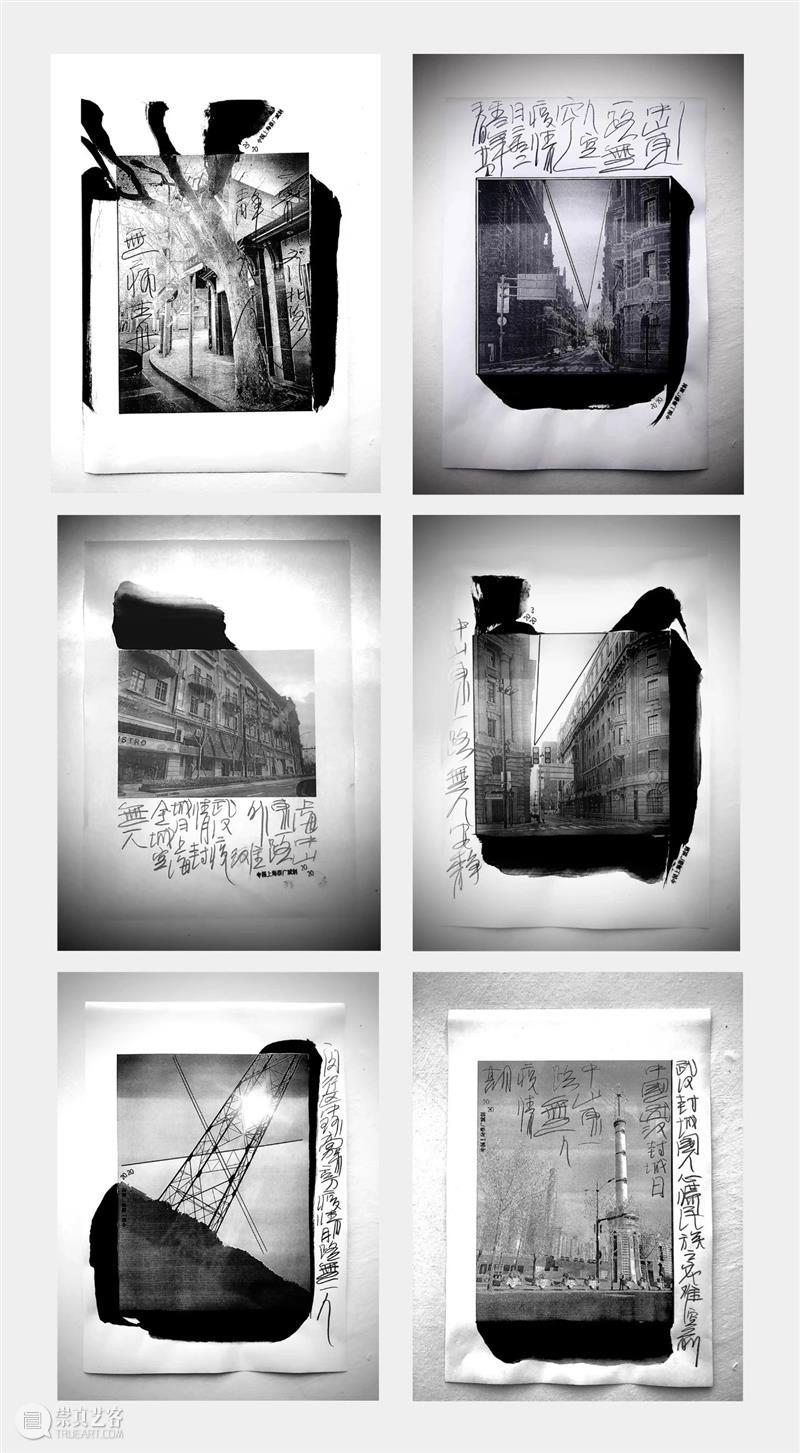

蔡广斌在隔离期间,不断地用日记一日一日的书写:一月二十三日武汉封城。二月三日遛狗。二月五日去了外滩。二月六日李文亮医生去世。二月九日与朋友微信聊天。三月八日担心疫情过后人们淡忘了“八勇士”,忘记了“文亮”的悲剧。三月十九日读国外的疫情。三月二十三日很欣慰成为艺术家张晓涛组织的“大象群”成员。他记录用笔记记下这段历史,用画笔记录下这段历史。国家的未来只能靠“人民”自己。

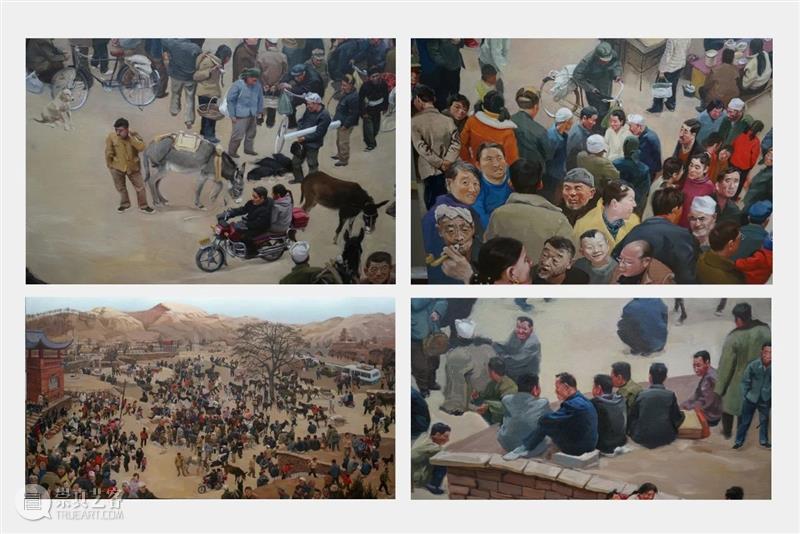

远在深圳的郑强在疫情爆发时也穿着一次性的雨衣,戴上口罩墨镜,驱车到麦德龙买了一大批食物,运到画室,安营扎寨,闭户隔离。继续画《前行》系列的线稿和色彩稿。轻墨淡彩加强为重墨重色。长斜线,曲线贯穿整个构图,粗线分割画面,对人物的动势形成对峙和张力。人类的前行,既发端于走出非洲的那一刻,也开始于每一个个体生命呱呱坠地之时,人将一代接着一代向前行进,用自己的极限,对一切束缚发起挑战,不低头于任何阻扰,人类会有犹疑和退却,但无法停止继续前行,只有前行,是宿命,也是完成。

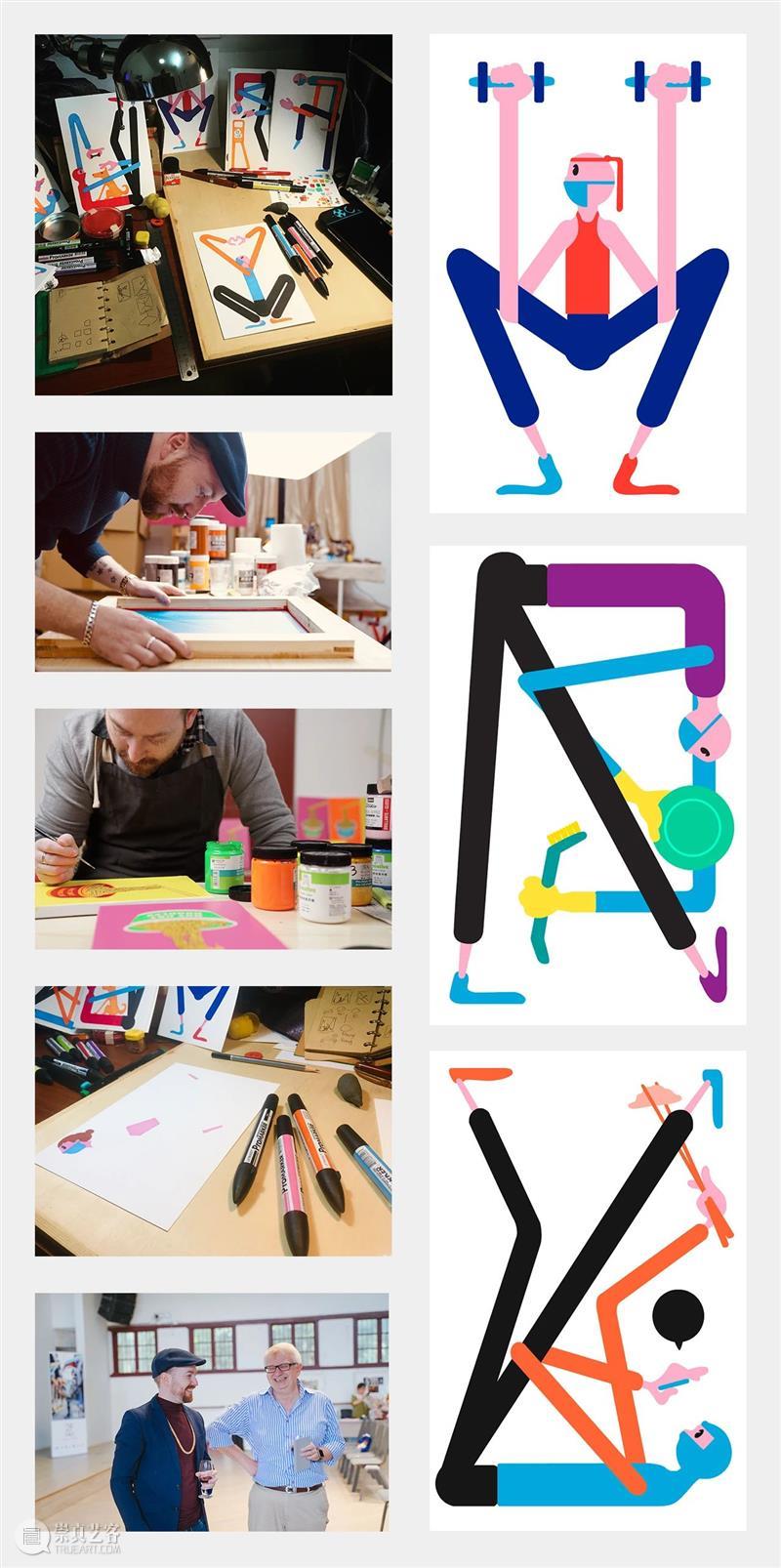

James每个角色所在的“盒子”正是我们熟悉得不能再熟悉的家。正是这个关于狭小空间的想法,启发了他创作这一系列的插画【 盒中人-Man in the Box 】,来记录James和他的武汉朋友和家人在隔离时期的日常生活和习惯。纸张本身就像一个隔离的盒子,人们在其中挣扎着延伸着适应这有限的空间。我们在一起共同的经历这段困境,等着一切结束时,武汉的人们将一起变得更强大而紧密。

贺丹在疫情下的焦虑和不安,反问自己艺术家在这种氛围中能做什么呢?实际什么也做不了。我们看到一个一个的病人倒下和一群一群医护人员的奉献,作为普通人,是束手无策。第一个理念:保护好自己,保护好家庭,不要妨碍别人。在疫情的后一阶段开始了网上授课。网上有很多艺术家在画各种各样的画来参与到这一次抗疫斗争中,但我个人不会这样去做,因为疫情还没有过去。对待这样的创作是严肃的,是要反思,是要经过很长时间的思考可能才能出现一些创作的冲动。实际上现在每天隔在家里,还是惶惶不能终日。随手画一些小东西,真正的创作是沉不下心来的。我们期待着像布鲁盖尔《胜利的死亡》这样的巨作的出现,谁知道呢?

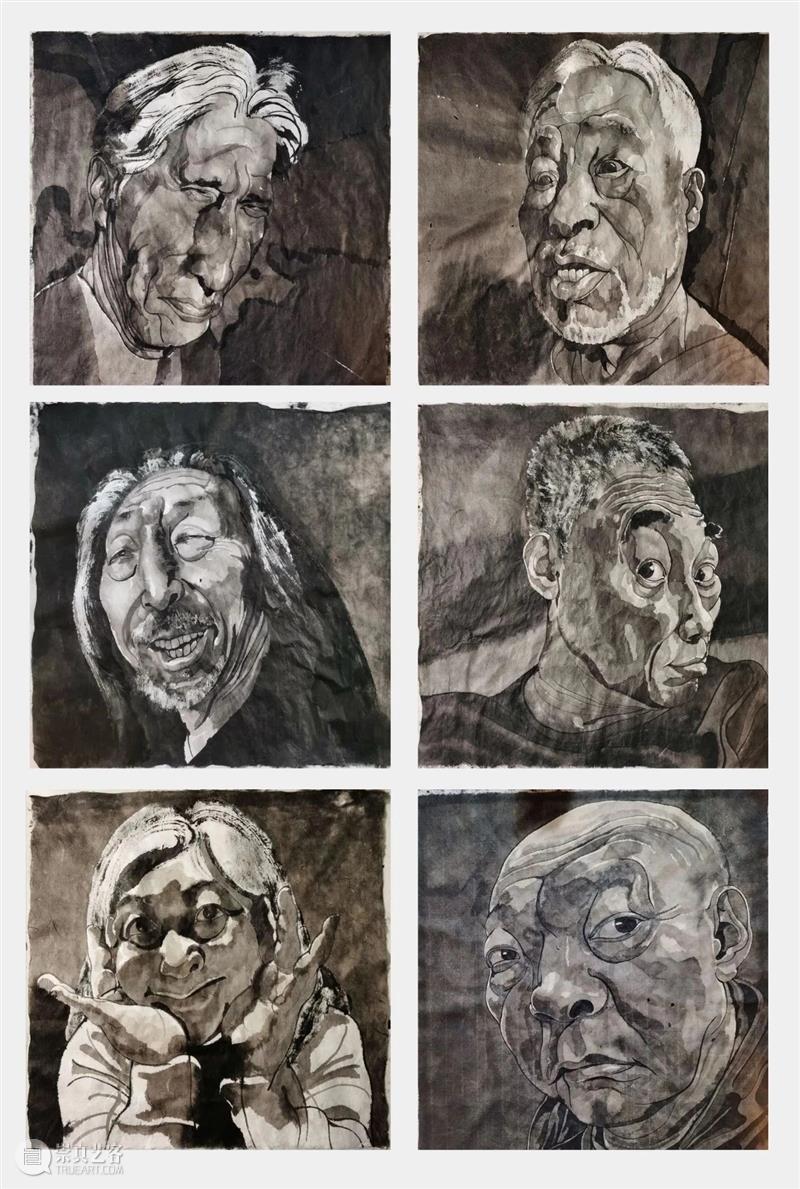

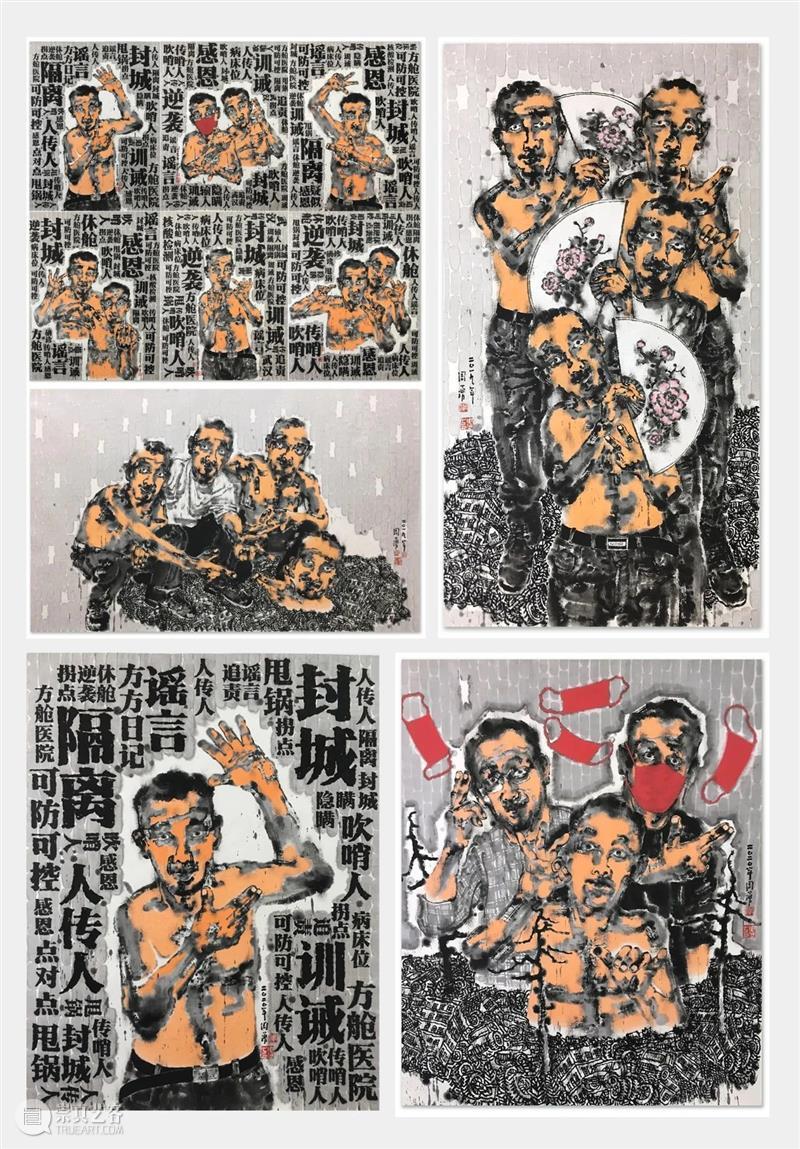

周湧在疫情期间创作的“封城——关键词”系列是直观地记录武汉封城期间发生的事情。周湧在武汉出身在武汉长大,一直密切关注那里发生的一切,与那里的亲人朋友一起经历着恐惧、痛苦以及无奈和压抑。这些感受会长久地留存在记忆里。反思,是对这次灾害的概括,也是与以往各种灾害最大的不同点。围绕反思展开的艺术创作才会是有意义的。人与人之间应多一些尊重、多一些温情和宽容。因为那些不顾自己生死来帮助我们的人都是我们从不相识的人。

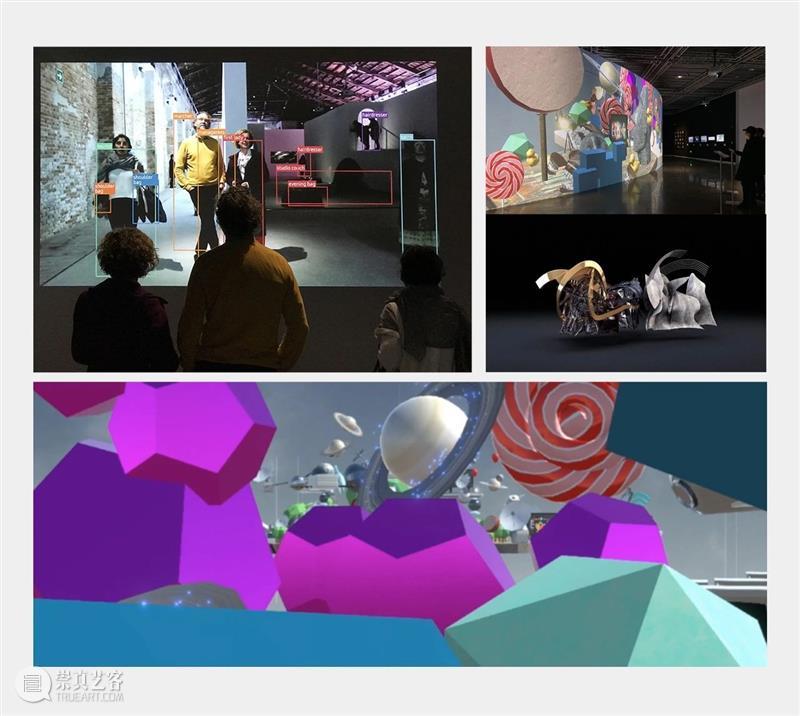

在后疫情时代,中国虽然已经暂时度过了危机,但是费俊从危机中引发了新的反思,一场无处不在的疫情让我们看到今天的世界是如此强烈的关联在一起的,也让我们深刻的感受到我们是如此的需要彼此。当互联网试图连接世界的同时,世界却正在变得越来越分裂,我们忽略了我们是如此的相同,在新冠病毒面前,种族、文化、地域等差异都无区别。或许我们需要放下狭隘的地缘化思维,摒弃危险的民粹主义,才能处理好我们与他/她们之间的关系。费俊作为一个有社会责任感的艺术工作者参与了一个具有艺术理疗性质的项目,并构思了一系列具有“疏解焦虑”功能的艺术装置“睿寻”,希望这些装置在不久的将来可以帮助人们疏解积蓄已久的焦虑和压力。

感谢坚强不熄的武汉

感谢所有为全国疫情

拼过命的医护人员、志愿者们

感谢宅家半年的你们

感谢投案创作出优秀作品的

温暖的优秀创作者们!

愿小伙伴们平安喜乐

愿家乡武汉永远安康

愿人类早日彻底战胜新冠

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享