#看,艺术家

李林迪

Vol.6

李林迪,图片来自ABC Arts,由Teresa Tan拍摄

“我认为,人们之所以成为艺术家是因为感受到某种撕裂和疼痛。而我的疼痛来自我格格不入的身份。”澳大利亚华裔艺术家李林迪(Lindy Lee)出生于1950年代的布里斯班,不懂中文、是小学里唯一一名亚洲学生,加上当时“白澳政策”的时代背景,李林迪无论在家里的华人圈子还是在学校都与常人不同,自小就缺乏一种归属感。这种挣扎却也激发了琳迪的创造力,让她在艺术中理解自己的身份,最终与自己和解。

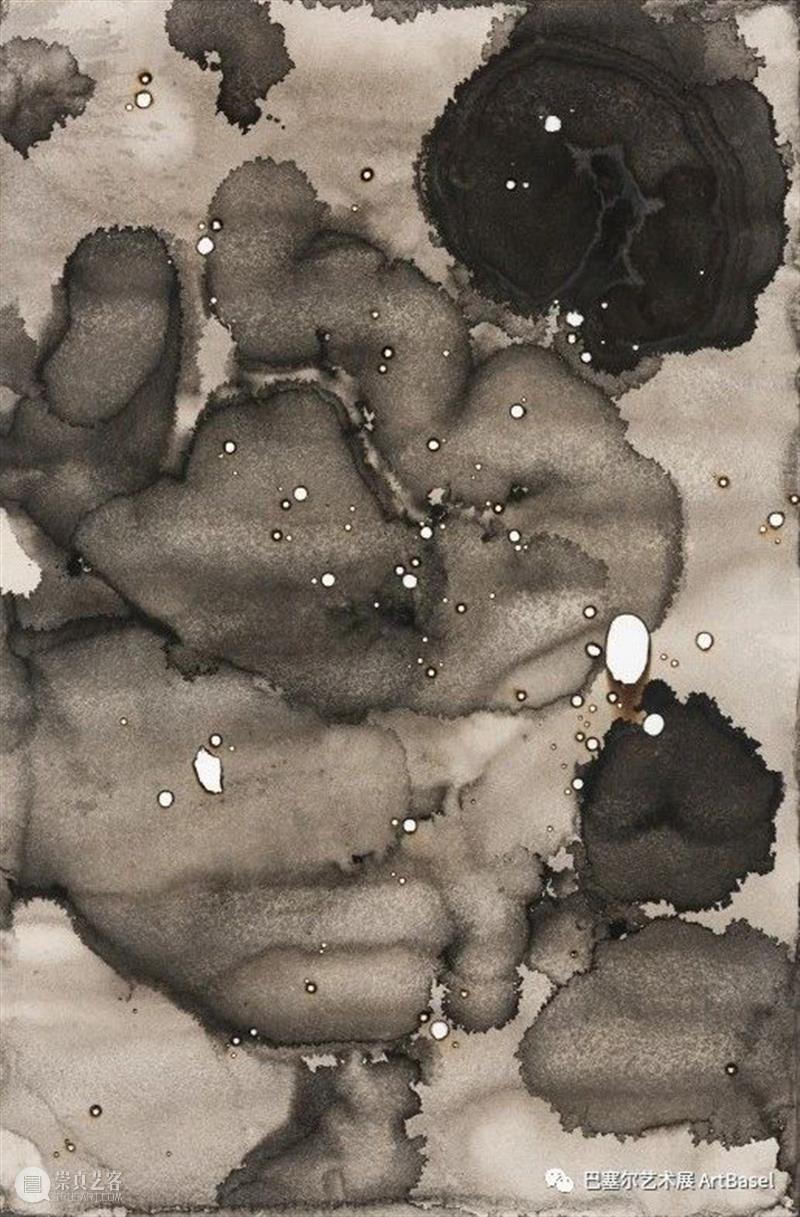

左:《The rain, the fire, the whole damned beloved catastrophe》(2016-2017),李林迪,作品由Sullivan+Strumpf艺廊于2017年巴塞尔艺术展香港展会中呈现;右上:《Unnameable》(2017),李林迪,作品由Sullivan+Strumpf艺廊于2019年巴塞尔艺术展香港展会中呈现;右下:《The Silence of Painters》(1989),李林迪 © 李林迪,图片由艺术家和澳大利亚当代艺术博物馆提供

职业生涯初期,李林迪的实践主要挪用西方艺术大师的肖像作品,她通过复印、混合油彩制作蜡画,来宣告她来自并属于西方文化。在这过程中她获得了顿悟 — 归属感并不需要证明,因为存在即是最好的证明。她发现自己因为渴望被社会接纳,一直抗拒华人的身份,此后她决定转向探索作为华人的血统。

《No Up, No Down, I Am the Ten Thousand Things》(1995/2020),李林迪,澳大利亚当代艺术博物馆“Moon in a Dew Drop”展览现场,2020 © 李林迪,图片由艺术家和澳大利亚当代艺术博物馆提供,由Anna Kučera拍摄

这次觉醒驱使李林迪去学习道教、佛教禅道和书法,艺术家不再纠结于自身的身份,而是去思考更远大的命题“存在”。冥想是佛教的重要修行之一,李林迪将冥想融入创作过程中,她在身心及思维的合一中突破理性思考的限制,从而找到艺术的更多可能性。结合泼墨和图片影像的《No Up, No Down, I Am the Ten Thousand Things》是反映艺术家受佛教和书法影响的首件作品,寓意着宇宙中万物合一的存在形式。

左:李林迪在浇铸熔化的青铜液体,图片由UAP提供;右上:《Moonlight Deities》(2019-2020),李林迪;右下:《Listening to the Moon》(2018),李林迪,皆为澳大利亚当代艺术博物馆“Moon in a Dew Drop”展览现场,2020 © 李林迪,图片由艺术家和澳大利亚当代艺术博物馆提供,由Anna Kučera拍摄

佛教和书法也启发她以泼墨的技法制作青铜雕塑,独树一帜的是她把温度高达1000摄氏度的熔化青铜液体浇铸成不同的形状,并将这些金属拼凑成雕塑,如《Buddhas and Matriarchs》。佛教和道教的哲学文化也启发了李林迪创作《Moonlight Deities》等和月亮有关的作品,象征着时间的流逝、无常的变化和无限性。

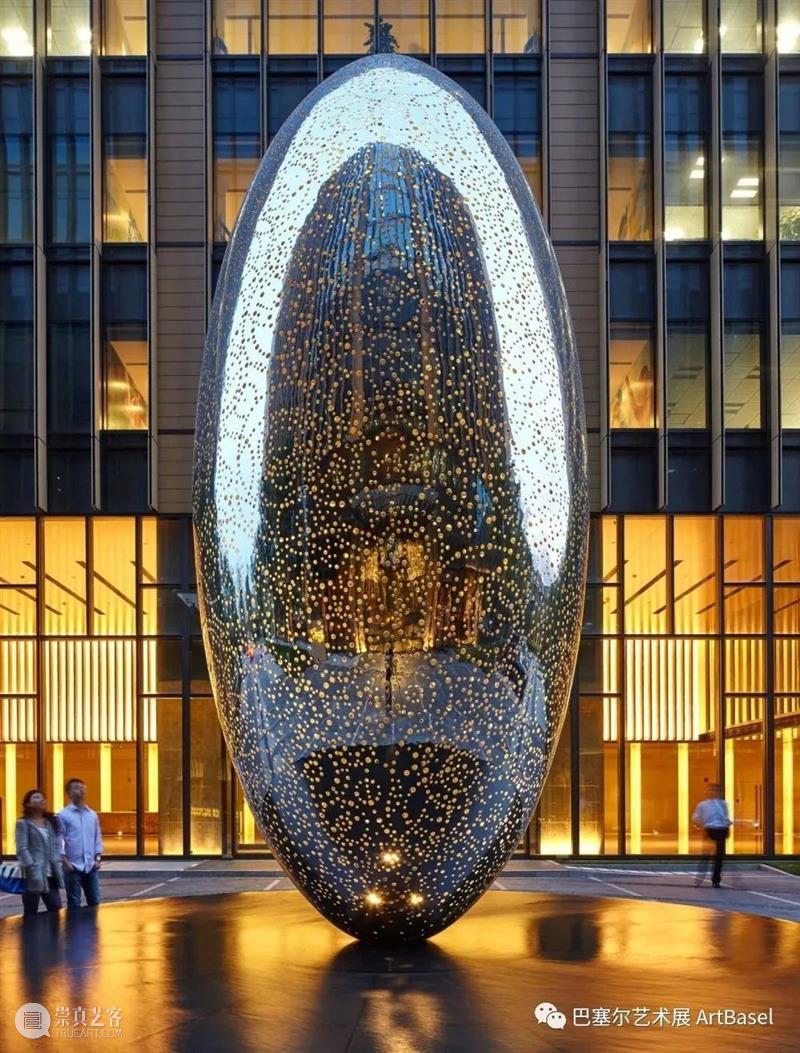

左上:《The Life of Stars》(2015),李林迪,图片由UAP提供;左下:《The Garden of Cloud and Stone》(2015-2020)(细节),李林迪,图片由艺术家提供;右:《The Life of Stars – The Tenderness of Rain》(2016),图片由UAP提供

李林迪还活跃地参与城市公共艺术项目,包括2015年在上海展出的《The Life of Stars》,和2016年在郑州展出的《The Life of Stars – The Tenderness of Rain》,两件作品都是六米长或宽、象征着生命起源和更新的蛋形雕塑;在悉尼唐人街的《The Garden of Cloud and Stone》;和即将在纽约唐人街的展出的委托创作作品。艺术家的大型个展“Moon in a Dew Drop”近期在悉尼的澳大利亚当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art Australia)圆满落幕,展出李林迪30余年创作生涯的逾70件作品。

点击阅读原文,查看艺术家在巴塞尔艺术展的更多作品。

相关阅读

—

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享