学术 · 研讨丨“无”中 生“有”:马路炁象作品展学术研讨会(下)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

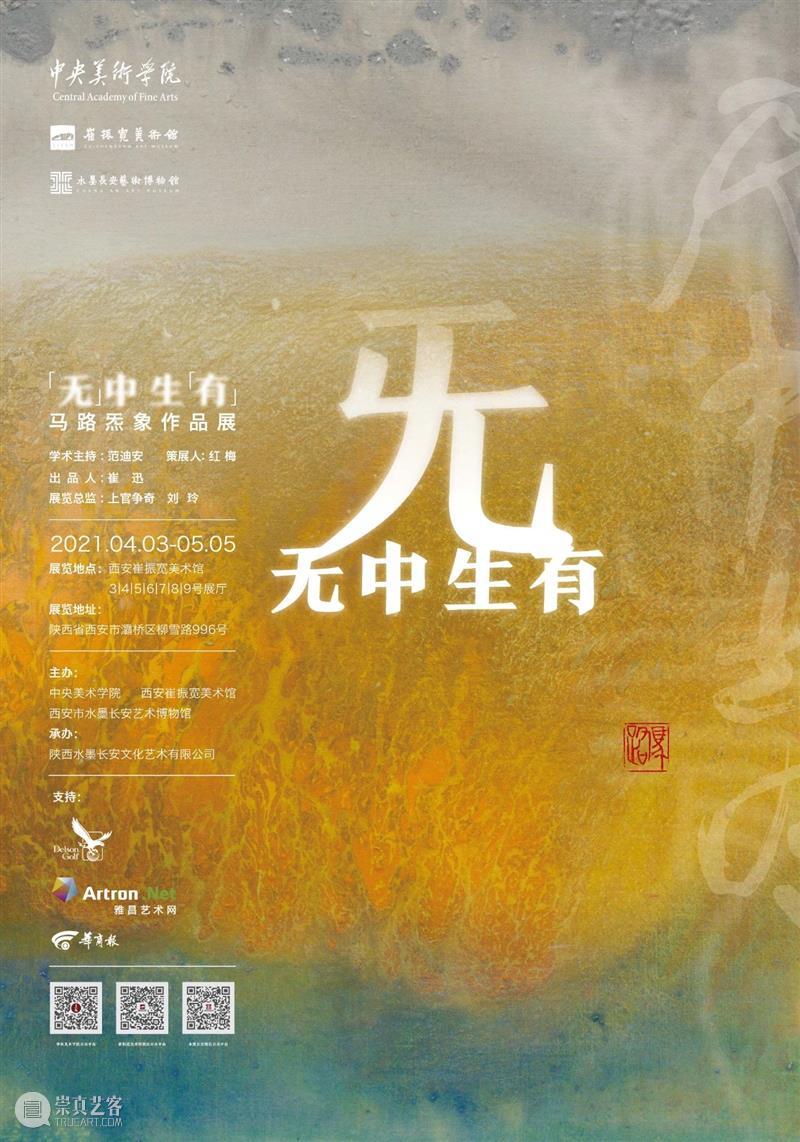

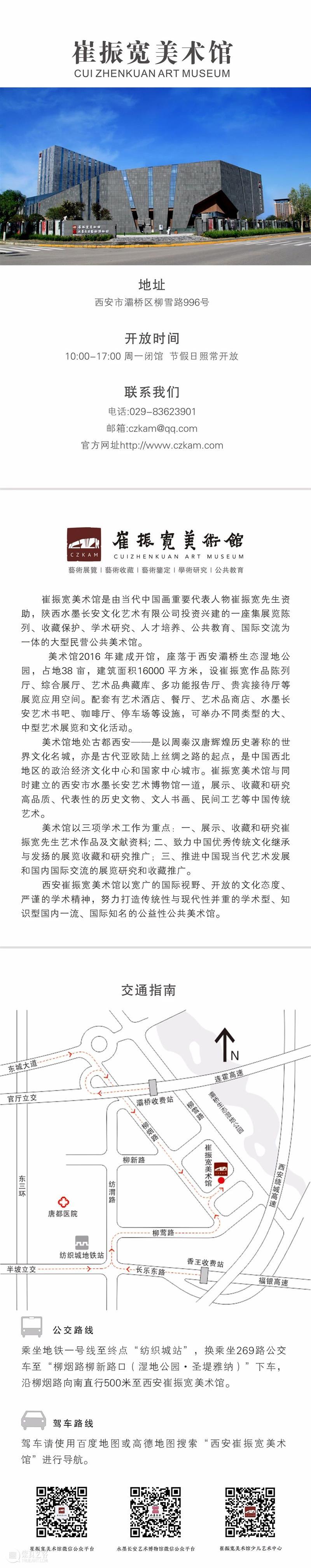

2021年4月3日,由中央美术学院、西安崔振宽美术馆、西安市水墨长安艺术博物馆主办的“无”中 生“有”——马路炁象作品展在西安崔振宽美术馆隆重开幕。本次展览精选马路先生作品110件,按照时间顺序分为三个学术板块,分别为那沙(2010-2013)、不知道(2014-2016)、炁象(2017-2020),这些呈现了马路先生12年来的艺术探索之路,在他看来,自己的作品描绘的是由时刻变动的能量所形成的各种不固定形态,因此并不抽象也不是意象,而是一种一直客观存在却未被注意的形象领域,从一定程度来看,这种不固定的形态又是自然、人生恒定变化的某种视觉显现。当日下午15时,“无”中 生“有”——马路炁象作品展学术研讨会在西安崔振宽美术馆学术报告厅举行,研讨会由著名批评家贾方舟先生担任研讨会主持,参加研讨会的嘉宾主要有:中央美术学院人文学院李军院长;中央美术学院美术馆张子康馆长;中央美术学院著名理论家、艺术家,殷双喜教授、陈文骥教授、朝戈教授、孟禄丁教授;中国美术批评家年会秘书长、湖南师大美院杨卫教授;艺术评论家倪军先生;艺术家于振立先生;中国国家画院研究员、上海美协顾问周长江先生;中国美协实验艺术艺委会主任、中国艺术研究院谭平教授;安徽省美术馆董松副馆长;苏州寒山美术馆胡仁仁馆长;中央文化和旅游管理干部学院艺术学院项目主管王聪丛女士;著名艺术家崔振宽先生;著名美术理论家彭德教授;西安美术学院佟玉洁教授、孙蛮教授、郭志刚教授、孙海力教授;西安美术学院实验艺术系武小川主任;西安崔振宽美术馆执行馆长侯昌恒先生;本次展览艺术家、中央美术学院马路教授;本次展览策展人、中央美术学院红梅副教授;崔振宽美术馆崔迅馆长,以及西安本地艺术家和批评家等数十位嘉宾共同参加了研讨会。 彭 德:有一位学生在我的案头看到马路的画册《炁象》,问我炁是什么意思?我说你百度一下,看看炁字最早的出处是哪个朝代?那一本书?他很快就查到了,最早的出处是《关尹子》。关,就是河南三门峡市的函谷关;尹,函谷关的最高行政和军政长官。关尹是东周道家的代表人物,地位仅次于老子、列子、庄子。有一天他看到紫气东来,发现是老子骑着一匹青牛来到函谷关,准备到西安隐居。关尹于是将他送到了自己的故乡。他的故乡在哪里?在西安市周至县楼观台。楼观台是中国道教排名第一的祖庭。老子在关尹的请求下,写了一本书,就是《老子》,到唐代改名为《道德经》。炁字的第二个出处是东汉魏伯阳的《周易参同契》。这是一本讲道人修炼内丹的书,也讲外丹。所谓外丹,就是用曾青、朱砂、雄黄、白垩和黑色的磁石烧炼仙丹,即魏晋时期流行的五石散。外丹是一种致幻剂,毒品。不过很遗憾,在东汉许慎的《说文解字》中,没有这个“炁”字,所以,《关尹子》和《周易参同契》,应该是南宋以后的刻本。据我考证,“炁”字最早出现在北宋初年。清代《佩文韵府》上的炁字,最早的记录是北宋初年黄休复的《茅亭客话》。更可靠的记录,是公元1039年出版的一本诗人用的书《集韵》。我查了一下比它稍早出版的《云笈七签》,道教文集,一百二十多卷,目录上没有这个字。表明“炁”字在当时的文化界、知识界还没有完全普及。“炁”字是道教的专业名词,是道人发明的一个字,跟道教有关系,创始时间离现在约一千年。这个字造得非常巧妙,下面不是四点水,是一个火字。宋朝的天命,五行属火。比如米芾有一方印章,名叫“火宋米芾”。火宋,有别于南朝宋齐梁陈中的宋,南朝宋,五行属水,号称水宋。我们知道道教是唐代的国教,也是宋代的国教。这两个朝代计约500年。其间,道教对中国艺术的影响非常之深刻,可是没有人做系统的研究。儒教艺术,三千年一贯制,讲究规范,讲究程式,比较刻板。佛教艺术,大都是宣传画,强调宣传和诱导,目的性很强。道教不同,我们现在看到的道教艺术品往往比较粗俗、低档,但是道教对中国艺术的潜在影响非常深刻。世界上的宗教,只有神,跟中国不同。中国的道教,除了神,还有仙。仙是介于神和人之间的角色,身份可以变化,外形可以变化,气质可以变化,这种变化给中国艺术的变化带来了启示。我们可以回顾一下唐宋以后的艺术和唐宋以前的艺术大不相同。这是因为唐代的国家是道教,宋代的国家是道教,艺术的风貌也与之紧密相连。我看了马路的作品,首先是他的画册里面的作品,很快想起了老子的一句话。老子第二十一章,有八个字特别重要:惚兮恍兮,其中有象。恍惚的惚,是一种比较特殊的精神状态,这一点和马路的消解意向、消解抽象有相通之处。所谓惚恍,《老子》第十四章有非常明确的解释,很有意思。什么是惚恍?没有具体事物的形象,是为惚恍。古代认为这种状态就是精神的游移、迷离,不确定。导致惚的三个原因:酗酒、纵欲、服食。服食就是吞食致幻剂,即外丹。《周易参同契》讲内丹,因为服用外丹人都不得好死,道士就开始练内丹。内丹讲的是在体内炼五行之气,即木、火、土、金、水五气。《礼记》讲人是五行之气的精华。这五种气在体内循环,形成一种有规律的运动,进而形成内丹。道士常常一辈子练内丹,这种内丹通常不伤害人体。需要强调的是,我对炁的考证,并不意味马路的作品是炁的直观图解。他用这个字,只是借题发挥而已。马路的个展,我突然有一个想法,如果在北京的白云观展出,或者在西安周至的楼观台展出,一定很有意思。楼观台现在不得了,花了几个亿,盖了很多房子,奢侈无比,和明代的楼观台以及更早的周代楼观台相比,不可同日而语。里面有大量的殿堂。如果在那里办展览也许会别开生面,让那些道士、让那些道教的信男善女去面对他的作品,可能有意想不到的解读。周长江:刚刚彭老师讲了马路的作品,他是从精神层面、从内容上阐述的,我是绘画实践者,想从画的技术层面谈一点自己的体会。现代艺术随着西方文化的东渐,其中渗透东方概念的作品越来越多,现当代艺术发展本身很多理念也吸收了东方思想,同时东方的传统智慧在现当代艺术中也是越来越多越来越深入。对我们这代画画的人来说,早先都是全盘学西方,但是现在到了年龄以后,确实感受到了中国文化对我们内在身心的影响,所以,现在很多画家也在往回走,我觉得这是一个大的潮流方向,但在这个大方向上每个人都在实验、都在做,到底如何与文脉有关系?怎么切入?如何在传统中能够发现到与自己的个性、个人的作为、个人的修行可以与文化的优秀部分结合起来?我觉得刚才贾老师说的很对,马路老师这个画展是一个很好的个案,可以让我们得到许多启发的一个很好的展览。我觉得在我们搞绘画艺术的人当中,最苦恼的就是建立一套自己的技术系统,因为艺术它是靠你的技术呈现你的思想,如果你不能解决一套有效技术系统的话,就很难把你的思维、把你的修为、你的想法很明白的阐述出来。可喜的是我们今天看了马路的整个展览,就能很清晰地明白他的表达,而且他的“炁象”在他的三个部分110幅作品中呈现出来时,我们看到了他十多年来埋头做实验的有效性。我自己在欣赏这些作品的时候,作为同行看门道,我就不断在研究他的技术。我看到在他的画里面,大量吸收了水墨画的营养,在中国水墨画这么大的系统里,他主要采取泼墨法而对用笔不太注重。用的是水、丙烯,我觉得在他画里丙烯薄颜料的通透性弥补了水墨颜色上的不足,而色彩之间互渗形成的变幻可以带给我们更多的想象,扩大了这个平面表达的空间。在绘画制作过程当中,我想他一般都是放在地上画的,都不是挂着画的,因为只有画布躺着,绘画才能便于水性颜色的铺陈和流淌,也因为布躺着,马路才能取得极大的自由;一面铺彩一面要围绕画面四周转,各个方位看,从中寻找到意想中的可能性。这种寻找过程当中的走动,其实是他自我发现的全过程;在偶然间找到必然,在偶发当中捕捉到他自己想要的那个天意赐予的部分。所以,在这种高度专注下的人和物是统一的,人和物是一致的,人的意识和行动以及他所采用的材质变成一个整体,完全沉浸在物性里而两者之间互为关照,这种关照使得他的作品随着时间的累积越来越完整。我还看到有些作品颜色是干后再叠加和罩染的,有些色彩是一层一层地染,每一次都要回归到原先的理性,让时间沉淀在一起,使我们看不到他画出来的笔触感觉,这些技法是他性格和多年经验起到的作用,如果绘画没有一定经验的积累是控制不住的。我们画画的人都知道:偶然的东西经常以不同的形式出现,你要能抓得住你需要的那部分,那就必须具备一个整体的理念,你要敏锐捕捉到那个审美的可能性,才能留下你必须留下的偶然痕迹,否则肯定发现不了最好的部分。在这里可以看到马路的艺术感觉和艺术修为,他在绘画过程当中每一个空间的经营、把握、这种可控能力是非常强的。每一次的这种体验、时间、空间、画和人、物与心等等全部叠在一起,加上他的色彩修养,使得这些画面显得非常的气韵通畅而生动,形成每一幅整体的构图以及造就了整个展览的和谐现象。然后,无笔情况下的泼洒动作就是身体动作,我看到展厅中許多作品在制作时需要让画幅斜着,让水性色彩流淌着自然成形,有些还需他不断在变换、摇动,这就带有更多主动操控的可能性,加强更多可控偶然性的出现,以取得更多预设效果,所以,主动控制使画布在有限的空间当中造成了一个无限空间。他在这个过程中慢慢经营,慢慢寻找。同时我关注到他跟我说的,有很多细微的变化是他非常在乎的,哪怕是外面掉上去的小树叶子。由此让我们感受到强烈的对比:在一个空灵当中呈现的点点滴滴的细节,这些细微其实是物质性的,他非常在乎、甚至是刻意修饰的,这个在乎形成的精微效果,让我们从空灵中回到生活,在猛然大空间中关注到细小的变化,这两者对比非常之大,互相拉开距离之后,让我们对这个世界的无限性和我们生活当中的有限性,物质的实在性这些概念都会关连在一起。当我们聚焦于那些物质性痕迹时其肌理、厚度、质感、形状引起每个人的视觉记忆,让我们回到现实当中,回到生活中自己感兴趣的那部分,它们又是和每个具体的个人息息相关。我觉得他整个这一套语言的形成,从早期到现在这三个部分,我是越来越觉得他后期的部分是更好更完美,确实有几幅作品我非常非常喜欢。那个状态、精神度包括制作的强度和画面的完整性无可挑剔,我在这里借这个机会向马路先生表示祝贺,谢谢崔振宽美术馆推出了一个好展览!谢谢大家!中国美术批评家年会秘书长、湖南师大美院教授 杨卫先生杨 卫:首先感谢马路先生和红梅女士的邀请,让我有机会看到这么好的一个展览。马路先生此前在中央美院的那个展览,红梅也发了好几个短信请我去看,但因为我一直在外地错过了。错过那个展览也好,因为看到了这个更加完整的展览。看了这个展览后,我很有感慨,先说三点吧,我觉得这个展览在这三个方面相得益彰。第一个方面,是崔振宽美术馆的空间与马路先生的作品之间的关系,可谓相得益彰。这个展览布置得很好,充分利用了崔振宽美术馆的空间格局,灯光也相当讲究,是我近期看到的展览中最为专业的一个。所以,给我留下了非常深刻的印象。第二个方面,就是策展人红梅女士和艺术家马路先生之间的合作,可谓相得益彰。正是因为他们之间的默契,构成了一种互为因果的关系,使得这个展览非常丰满,跟我们以前看过的大多抽象艺术展不一样,无论是内涵还是外延,都因为艺术家和策展人之间的默契得到了扩充。第三个方面,就是这个展览的作品和马路先生与红梅女士的文字之间的关系,也可谓相得益彰。我们平常看展览基本上看不到艺术家自己的言说,但是这个展览不同,艺术家除了展出作品之外,也展示了自己的思想,包括很多作品有意识地把背后写的文字露出来。这其实是在引导观众进入作品的内部,是给我们提供一个通道去感受艺术。基于以上这三点,我认为这个展览是一个非常到位的展览。可以这么说,这是今年以来、开春以后,我看到的最为学术性的一个展览。这是我想说的第一点。第二点,是对我刚才谈到这三点的一个延伸。关于抽象艺术,如果没有内涵去丰富其抽象的形态,很容易变成装饰画。现在的不少酒店里也挂了很多抽象画,这又如何甄别呢?恐怕还需要艺术家在背后做更多填充工作。这于这一点,这个展览做得非常好,无论是通过文字,还是通过材料制作,抑或是通过灯光等方方面面,把抽象形态背后的精神内容和思想内容填充起来了。所以,我对这个展览的印象非常深刻。最后我想说一点马路先生的作品,他的作品给我印象最深的,就是宏观与微观两方面的结合与转化。因为我最近迷恋上了陶瓷收藏,经常会拿放大镜去看那些陶瓷的釉色,用放大镜看,才发现那里面是一个神奇的世界,斑斓多彩。我在马路先生的作品中也找到了类似的感觉,就像看老瓷器的釉色和土沁,异常丰富,透着时间的斑驳感。佟玉洁:首先感谢策展人红梅女士的邀请。红梅女士在两周前就把马路先生的画册寄给了我,比较早的看到了马路先生的作品。今天来到展览现场看到许多原作,气场很大,格局也很大,也比较全面,画册跟现场展览还是有点区别。下面结合马路先生的画册,谈一下自己的体会。马路先生在自述中提到了一个非常重要的概念“炁”字,他不仅是中国道教推崇的一种哲学概念,同时也是马路先生艺术哲学的一种核心观念。道家认为“炁”是宇宙万物生成的机制与能力。当马路先生艺术选择了道家的核心概念“炁”字,就意味着选择了炁从文化的传统中走向现代的一种艺术哲学的思考。马路先生试图通过作品传达这样一种信息,即“炁”是主观精神意识主导下的一种从无生发出的一种超越了物质概念的生命意识。在这我想重点的谈一下的马路先生艺术哲学其中两个重要特征:中国的道教崇尚青色。在传统文化中,五行之一的东方,对应五色之一的木,被称为东方之木,属青色。按照荀子的话语理解:“青,出于蓝,而胜于蓝”。道家的青,也就是我们日常理解中的蓝色。道教作为东方的宗教,尚青色也在言理之中。青色在马路作品中运用的极多,特别是在马路先生的“听系列”与“叠加系列”中,青色的主体意识凸显。马路先生如此着迷青色,正是因为青色中渗透着道家澹的寂静与戒躁的哲学意味。如马路作品《炁象》,青色主体的通透与酣畅,在象与非象之间建立一种精神结构,让流动的物质形态恣肆汪洋,在氤氲的开合中,澹而不躁,清而不浊,且大气磅礴;作品《流向深处》,青色的浓淡、深浅营造了深邃不见底的、绵长而幽远的蓝色空间;作品《玄烨》大面积的青色中有横向的黑色裂隙,静谧中涌现一股不安的骚动,犹如生之不易,或者生生不息的多维视觉感受。在马路青色的主体意识中,青色为静,静中有动则是穿插其中的赫色、红色、白色、紫色的等色块、色线、色点……色域中的冷暖变化的澹然与简约,自然或超然的艺术形态,营造了马路的艺术哲学的万千“炁象”。马路先生的作品将才情与文化融为一体,随情赋色、随色赋形、随形赋意,在象与非象中把握并释放青色在视觉感官心理和文化传统心理的现代意义。如作品《此处无声》中的通透与宁静的青色铺陈;作品《五个点的缓慢游动》中的跳跃与深沉的青色节律;作品《行天》中的率性与恣肆的青色张力……作品中青色的主体意识统摄着画面的图像景观,在静动消长的哲学意味中,体味道家青色文化中清静无为的魅力。道家的道法自然观点,决定了空间与时间的观念在物质对立的统一中达到一种和谐。如静与动、无与有、阳与阴、刚与柔、直与曲等皆成为了对立统一的空间与时间的关系,同时他也是马路先生一种时空意识的艺术哲学。如作品《茫然清澈》,在清澈的蓝色区域中漂浮被马路先生认为象征茫然的黑白色点,用马路先生的话说:“清澈是静,茫然是动。”清澈与茫然的关系,便是空间与时间的关系。道家主张空间是静,时间是动,静中有动,恰恰代表了空间与时间彼此消长的关系。在马路作品《黑云》中,青与黑的撞色,让黑云弥漫的天际,实则是空间与时间的一次彼此介入与消长的瞬间呈现。同时也是阳与阴互生互换的一种哲学话题。马路艺术中的清体呈阴性。清在五行中对应的水。马路作品的清体更多的是天空与地面上水气物质的存在与折射方式。清体的空间意识常常由多色的时间意识介入,形成了以柔性为主,刚柔相济的“炁象”景观。在马路看来,直线与曲线也表现为一种空间与时间的关系。作品《光之城》运用了大量的直线与曲线,将光与空气的关系进行了切割和排列。此时,马路将市井的烟火抽象为直与曲的空间和时间表述方式。用马路的话说:“把内心的感受转化为视觉形象,我想知道,人与自然关系究竟是怎样的。”如果说,自然是一种空间意识的物质存在,而人则代表着时间意识的生命存在,马路现代清体的时空观,则是物质对立统一的一种艺术哲学的表达。最后我想说,马路先生的作品带给我们的一种启示:即如何在文化的传统中发现自己,并将文化中的自己纳入现代艺术的一种路径,马路先生已经做到了,这就是马路先生作品中呈现的一种现代艺术哲学。胡仁仁:非常高兴,能够来到西安,来到崔振宽美术馆参加马路先生的大型个展。感谢崔迅馆长和策展人红梅女士的邀请。今天研讨会的学者、艺术家很多,前面的学者已经从各自角度非常全面地讨论了马先生的作品,可说的不多了,我就说两点个人对本次展览的观察。其一是作品层面的,马先生的作品从图式上看让人联想起NASA美国宇航局卫星拍摄的地质图,这可能是一种偶合。刚才有位学者敏锐的发现马路先生采用平放的作画方式。Nasa与马路先生在图像产生的视角方式上是一致的,炁在中国哲学中是万物化育之本源,因此策展人红梅以炁象为名去构建展览,把握住了马路先生绘画创作背后的宇宙观和自然主义倾向,我们可以隐约看到艺术家心中所追求的道。其二是从展览角度。这次展览从结构到展陈都十分用心,策展人与艺术家的配合协作也相得益彰。作品进入到展览空间成为展览的主体,在某种意义上也成为一种创作的材料,这个时候的创作主体便成策展人,策展人需要凭借个人的积累、与艺术家沟通过程中捕捉到的细枝末节、展览空间状况、预算状况等去综合构思。这个展览虽然展示的作品形式是平面架上作品,但在空间构思、作品叙事上都做了极大的努力,才有这样一个展览效果。马路先生在开幕式上说,自己从不喜欢做展览到慢慢喜欢上做展览,也提到展览是另一种创作,这是对我们美术馆人的非常大的肯定。谢谢。孙 蛮:从量子力学的角度来解释,炁,的确是空不空,无不无。当我站在马路老师的作品面前,细细品味时,偶有晕眩的感觉。他的画面没有中心,没有传统的结构或视点,他打破了我们观赏架上绘画的习惯,让我们参与到作品之中,和他一起建构作品的世界。他让他的作品所呈现出来的样子和我们自己的观察相关,这是马路老师的秘密。侯昌恒:我是西安崔振宽美术馆的执行馆长侯昌恒,我从事《水墨记》六年时间,从展览到自媒体工作得到崔迅馆长的认可,我于2019年年底进入西安崔振宽美术馆做对外交流和策展工作。关于这次红梅的策展思路,我和崔迅馆长昨天下午也交流过,我认为她的展览现场细节做的非常到位。我这两年也用心观看和研究了几个重要的展览,比如杭州工艺美术博物馆的《永远有多远》、辽博的《唐宋八大家》和北京798木木美术馆的《乔治·莫兰迪:桌子上的风景》等展览的布展现场,我看作品之外更关注策展人的策展思路和展览现场的空间关系和细节处理。以上这几个展览有一个共性,就是这几个展览在结构上是分单元的。策展人红梅昨天带我看了一下,布展空间中她充分利用了散点透视法,比如当我们坐在某个展厅外椅子上,我们向左边、右边和前面看的时候,我们看到的是三张不同色调的作品。我非常惊讶的是当她把我拉到三楼楼梯下去的位置,会看到正对面二层那个展厅门里面的一张绿色调的作品。我最近两年也在研究展览空间、灯光和层次的关系,这次展览现场中屏风就有打破空间并让空间产生层次的效果,还有墙上作品不同形式产生有节奏感的布呈。崔老(崔振宽先生)昨天说这是我们开馆以来最好的布展现场,我也感觉我们上次(2019年)山水展的布展在空间表现上恰恰是红梅的这次空间把我想要的感觉都做出来了,这也是我发自内心的一个直观感受。接下来谈谈我对马路老师作品的感受,我有一套五本《中央美院油画系工作室》的画册,第四工作室这本画册我非常喜欢,我非常痴迷马路老师1991年到1995年这个阶段的比如《赤壁之战》、《老象》和《儿子》等这批新表现主义的作品。这套画册20多年来我还完好无损的保留着,我也可以说是马路老师精神层面的学生。我去年在微信上看到马路老师近期作品的时候,我是有一点沮丧的。为什么沮丧呢?因为我身边有一本《赵无极三十年回顾展作品集》,我几乎把这本书翻烂了。对于马路老师的作品前面各位老师分析的很多,我的理解就是抒情抽象。展览现场有两张屏风上的画我印象非常深刻,一张是屏风上白灰中有点米黄色调的作品,周边都是重色调的作品,把这张淡灰米黄色的作品衬托的非常通透;还有一张屏风上蓝调的作品,马路老师的作品里面蓝调比例占得很大,这张尤其精彩。我看了这两张画,觉得马路老师成了!因为赵无极的面前站着一个张大千,那么马路老师面前也站着一个赵无极,但马路老师的这两张作品展示了他这十年的突破。中央文化和旅游管理干部学院艺术学院项目主管 王聪丛女士中央文化和旅游管理干部学院文化产业部副处长 王智显先生王聪丛:作为80后的艺术工作者,我们可以代表一个身份:在文化传承中接受教育的人。“教”这个字的甲骨文,左边一个“子”跪在地上,头上是两个“爻”,右边有人执鞭。“爻”字,是文字的符号、引申为文明之“道”的传承;右手执鞭之人是谁?一个广义的文化前辈。那个执鞭之人,让我们清楚的明白“爻”——传承道的价值,让我们明确自身的位置、责任、使命;而谁是子?每一位文化从业者都是子。一辈一辈,接续上文化之“爻”,一辈一辈,接续上文明的传承。所以,我想围绕 “文化的创造性转化、创新性发展”这一命题,谈如何学习并理解马路老师的艺术。作为后辈,我观看到马路老师艺术中的三个维度:一是干法、二是活法,三是心法。他关于艺术的观点和思考,以及呈现的“象”,都让我们心中触动。正如李军老师所言马路老师艺术中的“绝对维度”,各位专家谈到“文化自信”,面对这种境界的艺术,他的干法发人深思。陈师曾谈文人画四要素时谈“第一人品”。“人”的维度,即艺术家的境界是影响艺术的核心。作为学生,观看到马路老师艺术中的取舍,其中自律和自由的张力令人赞叹;而其背后在观马路老师,一个人的活法,我们观看到的是“一个艺术家面对时代时的取舍、定力、智慧”。马路老师花10年时间沉心创作,在履职中央美院造型学院院长一职时,几乎没有做过展览。在央美,我的老师李军教授也在学术中沉淀,《可视的艺术史》一书贯穿了他数十年学术生涯。还有很多这样的前辈、文化工作者,他们是一位新时代文人面对世间、时间的智慧活法。这种具备取舍、定力和智慧的人生观将影响着一辈辈学子。马路老师这个展览取名为“炁象”,和“道”有关。作为学生在观看老师的心法时,怎么理解“道”呢?古人“道可道,非常道”、“外师造化、中得心源”——“心法”的传承如此只可意会不可言传。我在观看马路老师自己写的年谱时,想到了道“至大无外、至小无内” 几个字,从中体味一二。道至大无外,如《庄子 · 天地》篇中“万物一府,死生同状”一词。在马路老师年谱中,管窥到他的心法:他写到 “篆刻二十四节气,开始耐心的起墨稿。墨稿让你有机会犯错,也能看到新的可能性。你有心,它与你会互动。任何事物,都会和你互动,只要你对它有心。” 从中即可领略“万物一府”中,马路老师“外师造化,中得心源”之心法。“二十四节气”便是造化、自然,“起墨稿”便是“师”,“有机会犯错,看到新可能”便是“法”——这便是 “师法造化”;“任何事物,都会和你互动”,“会互动”即是“得”,“只要你对它有心”即是 “心源”——这便是“中得心源”。对于道之“外师造化、中得心源”的教诲,在马路老师的年谱中似乎处处可觅。道至小无内。今天各位嘉宾上的桌签,让我观到马路老师似乎又是个行为艺术家,把艺术之道融化在行、住、坐、卧中。来宾研讨会、开幕式上的桌签是马路老师亲自手写的,右下角是他专门为此刻的章。章——这种“方寸天地”之中的艺术以这种方式传递出来,马路老师艺术道之至小无内,妙不可言。我们作为下一辈文化工作者,无论是做美术馆行业,还是做文化外交工作,都是文化的传承者。从马路老师“干法、活法、心法”的教之道中,我切实领略到了文化自信。作为80后的我们,还要为文化行业服务半个世纪;最后代表这个群体想表达下心声,在未来半个世纪,会为了这份文化自信,用“恭敬之心”扎实的做好各项服务工作。崔振宽:马路先生是油画家,在座的各位都是很有名的油画家,而且是抽象的油画家,我是第一次参加这样的研讨会,跟以往我参加的水墨画、中国画的研讨会很不一样,所以,我觉得很有启发、很有意思。马路先生,我最初接触他的画,我觉得他是一个抽象画家,他说他不是抽象画家,是有象,而且是“炁象”,我不认识“炁”这个字,后来查了一下辞海,它说这个跟“气”通用,是道家的用语,是以形存气、以气存形,就跟中国的水墨画、中国文化传统、哲学精神联系在一起了。马路抽象画是有中国特色、有东方特色的现代艺术,这一点我觉得是很好的,给我很有启发,马路是从水墨画里面吸收了一些技法和意蕴,他把水墨画里面的用笔淡化了,把用水强化了,水的那种韵味、用水的流动性、偶然性,成为他艺术语言的一个很重要的因素。我是相反的,我是把水淡化了,把用笔强化了,很粗的线、很重的墨提升到最重要的程度,强化了这个以后,好像跟马老师这个不一样了,但是实际上也有一样的地方,马路是表现“炁”,我也是表现气,他是表现气息、气韵,大自然之气,我是表现苍茫之气,我觉得我这个画用很重的墨、很大的笔表现气的时候,应该不要把气给框死了,给气的流动、气场的发挥留下足够的余地,这是我从马路画中得到的启示,谢谢!崔 迅:今年是崔振宽美术馆成立的第五年,此次展览是这五年中做的第三位艺术家个展,也是一场精心筹备和策划的展览。展览比较完整的呈现了马路近十多年的创作,尤其是“炁象”系列,可以看到马路进入到了一个非常自信的阶段。我们知道马路老师早年留学德国学习新表现主义,这些年他的创作一直在转变,其实每位艺术家的每次转变是最有意思也是最难的,马路的转变用他自己的话说叫“不知道”,在我看来这是他对自己创作历程的回顾和梳理,而“炁象”是什么?我理解的是马路自己内心的世界和景观,如何在偶然中呈现作品的面貌,他有自己非常深的思考,很多时候在创作中,思考和创作是相互矛盾的,如何将这种矛盾化解掉,最终出来的作品将会是最能反应内心的,马路的创作还在进行中,下一步还会有什么变化,非常值得期待,也希望这次展览能够给西安的艺术爱好者们以及从业者们带来不一样的感受。马 路:刚才听了大伙的发言,心里面特别感激,因为每个人的发言都是那么深入,好像能够看到我的心里面,虽然每个人的发言都不一样,但是合起来它就是一个整体。我有一个理想,就是能够让我们每一个人、我们每个中国人、甚至全世界的人,都能够做他自己。贾方舟:马路作为一个艺术家个案是很值得研究的,他的创作一直在思考和调整,马路早期留学德国,学习德国的新表现主义,但他从新表现主义里面脱胎换骨,重新找到自己一条路。马路的作品始终都在变动中,里面有很多不确定或者未知的东西,这对他的未来来说是最具有魅力的。我觉的马路的创作叫做“无中生有”也好还是“炁象”也好,叫“大象无形”也好,他探讨的是一种动态的东西,或者说是一种动态的能量、能量场,每个人都可以从自身的经验中领略他的艺术。

彭 德:有一位学生在我的案头看到马路的画册《炁象》,问我炁是什么意思?我说你百度一下,看看炁字最早的出处是哪个朝代?那一本书?他很快就查到了,最早的出处是《关尹子》。关,就是河南三门峡市的函谷关;尹,函谷关的最高行政和军政长官。关尹是东周道家的代表人物,地位仅次于老子、列子、庄子。有一天他看到紫气东来,发现是老子骑着一匹青牛来到函谷关,准备到西安隐居。关尹于是将他送到了自己的故乡。他的故乡在哪里?在西安市周至县楼观台。楼观台是中国道教排名第一的祖庭。老子在关尹的请求下,写了一本书,就是《老子》,到唐代改名为《道德经》。炁字的第二个出处是东汉魏伯阳的《周易参同契》。这是一本讲道人修炼内丹的书,也讲外丹。所谓外丹,就是用曾青、朱砂、雄黄、白垩和黑色的磁石烧炼仙丹,即魏晋时期流行的五石散。外丹是一种致幻剂,毒品。不过很遗憾,在东汉许慎的《说文解字》中,没有这个“炁”字,所以,《关尹子》和《周易参同契》,应该是南宋以后的刻本。据我考证,“炁”字最早出现在北宋初年。清代《佩文韵府》上的炁字,最早的记录是北宋初年黄休复的《茅亭客话》。更可靠的记录,是公元1039年出版的一本诗人用的书《集韵》。我查了一下比它稍早出版的《云笈七签》,道教文集,一百二十多卷,目录上没有这个字。表明“炁”字在当时的文化界、知识界还没有完全普及。“炁”字是道教的专业名词,是道人发明的一个字,跟道教有关系,创始时间离现在约一千年。这个字造得非常巧妙,下面不是四点水,是一个火字。宋朝的天命,五行属火。比如米芾有一方印章,名叫“火宋米芾”。火宋,有别于南朝宋齐梁陈中的宋,南朝宋,五行属水,号称水宋。我们知道道教是唐代的国教,也是宋代的国教。这两个朝代计约500年。其间,道教对中国艺术的影响非常之深刻,可是没有人做系统的研究。儒教艺术,三千年一贯制,讲究规范,讲究程式,比较刻板。佛教艺术,大都是宣传画,强调宣传和诱导,目的性很强。道教不同,我们现在看到的道教艺术品往往比较粗俗、低档,但是道教对中国艺术的潜在影响非常深刻。世界上的宗教,只有神,跟中国不同。中国的道教,除了神,还有仙。仙是介于神和人之间的角色,身份可以变化,外形可以变化,气质可以变化,这种变化给中国艺术的变化带来了启示。我们可以回顾一下唐宋以后的艺术和唐宋以前的艺术大不相同。这是因为唐代的国家是道教,宋代的国家是道教,艺术的风貌也与之紧密相连。我看了马路的作品,首先是他的画册里面的作品,很快想起了老子的一句话。老子第二十一章,有八个字特别重要:惚兮恍兮,其中有象。恍惚的惚,是一种比较特殊的精神状态,这一点和马路的消解意向、消解抽象有相通之处。所谓惚恍,《老子》第十四章有非常明确的解释,很有意思。什么是惚恍?没有具体事物的形象,是为惚恍。古代认为这种状态就是精神的游移、迷离,不确定。导致惚的三个原因:酗酒、纵欲、服食。服食就是吞食致幻剂,即外丹。《周易参同契》讲内丹,因为服用外丹人都不得好死,道士就开始练内丹。内丹讲的是在体内炼五行之气,即木、火、土、金、水五气。《礼记》讲人是五行之气的精华。这五种气在体内循环,形成一种有规律的运动,进而形成内丹。道士常常一辈子练内丹,这种内丹通常不伤害人体。需要强调的是,我对炁的考证,并不意味马路的作品是炁的直观图解。他用这个字,只是借题发挥而已。马路的个展,我突然有一个想法,如果在北京的白云观展出,或者在西安周至的楼观台展出,一定很有意思。楼观台现在不得了,花了几个亿,盖了很多房子,奢侈无比,和明代的楼观台以及更早的周代楼观台相比,不可同日而语。里面有大量的殿堂。如果在那里办展览也许会别开生面,让那些道士、让那些道教的信男善女去面对他的作品,可能有意想不到的解读。周长江:刚刚彭老师讲了马路的作品,他是从精神层面、从内容上阐述的,我是绘画实践者,想从画的技术层面谈一点自己的体会。现代艺术随着西方文化的东渐,其中渗透东方概念的作品越来越多,现当代艺术发展本身很多理念也吸收了东方思想,同时东方的传统智慧在现当代艺术中也是越来越多越来越深入。对我们这代画画的人来说,早先都是全盘学西方,但是现在到了年龄以后,确实感受到了中国文化对我们内在身心的影响,所以,现在很多画家也在往回走,我觉得这是一个大的潮流方向,但在这个大方向上每个人都在实验、都在做,到底如何与文脉有关系?怎么切入?如何在传统中能够发现到与自己的个性、个人的作为、个人的修行可以与文化的优秀部分结合起来?我觉得刚才贾老师说的很对,马路老师这个画展是一个很好的个案,可以让我们得到许多启发的一个很好的展览。我觉得在我们搞绘画艺术的人当中,最苦恼的就是建立一套自己的技术系统,因为艺术它是靠你的技术呈现你的思想,如果你不能解决一套有效技术系统的话,就很难把你的思维、把你的修为、你的想法很明白的阐述出来。可喜的是我们今天看了马路的整个展览,就能很清晰地明白他的表达,而且他的“炁象”在他的三个部分110幅作品中呈现出来时,我们看到了他十多年来埋头做实验的有效性。我自己在欣赏这些作品的时候,作为同行看门道,我就不断在研究他的技术。我看到在他的画里面,大量吸收了水墨画的营养,在中国水墨画这么大的系统里,他主要采取泼墨法而对用笔不太注重。用的是水、丙烯,我觉得在他画里丙烯薄颜料的通透性弥补了水墨颜色上的不足,而色彩之间互渗形成的变幻可以带给我们更多的想象,扩大了这个平面表达的空间。在绘画制作过程当中,我想他一般都是放在地上画的,都不是挂着画的,因为只有画布躺着,绘画才能便于水性颜色的铺陈和流淌,也因为布躺着,马路才能取得极大的自由;一面铺彩一面要围绕画面四周转,各个方位看,从中寻找到意想中的可能性。这种寻找过程当中的走动,其实是他自我发现的全过程;在偶然间找到必然,在偶发当中捕捉到他自己想要的那个天意赐予的部分。所以,在这种高度专注下的人和物是统一的,人和物是一致的,人的意识和行动以及他所采用的材质变成一个整体,完全沉浸在物性里而两者之间互为关照,这种关照使得他的作品随着时间的累积越来越完整。我还看到有些作品颜色是干后再叠加和罩染的,有些色彩是一层一层地染,每一次都要回归到原先的理性,让时间沉淀在一起,使我们看不到他画出来的笔触感觉,这些技法是他性格和多年经验起到的作用,如果绘画没有一定经验的积累是控制不住的。我们画画的人都知道:偶然的东西经常以不同的形式出现,你要能抓得住你需要的那部分,那就必须具备一个整体的理念,你要敏锐捕捉到那个审美的可能性,才能留下你必须留下的偶然痕迹,否则肯定发现不了最好的部分。在这里可以看到马路的艺术感觉和艺术修为,他在绘画过程当中每一个空间的经营、把握、这种可控能力是非常强的。每一次的这种体验、时间、空间、画和人、物与心等等全部叠在一起,加上他的色彩修养,使得这些画面显得非常的气韵通畅而生动,形成每一幅整体的构图以及造就了整个展览的和谐现象。然后,无笔情况下的泼洒动作就是身体动作,我看到展厅中許多作品在制作时需要让画幅斜着,让水性色彩流淌着自然成形,有些还需他不断在变换、摇动,这就带有更多主动操控的可能性,加强更多可控偶然性的出现,以取得更多预设效果,所以,主动控制使画布在有限的空间当中造成了一个无限空间。他在这个过程中慢慢经营,慢慢寻找。同时我关注到他跟我说的,有很多细微的变化是他非常在乎的,哪怕是外面掉上去的小树叶子。由此让我们感受到强烈的对比:在一个空灵当中呈现的点点滴滴的细节,这些细微其实是物质性的,他非常在乎、甚至是刻意修饰的,这个在乎形成的精微效果,让我们从空灵中回到生活,在猛然大空间中关注到细小的变化,这两者对比非常之大,互相拉开距离之后,让我们对这个世界的无限性和我们生活当中的有限性,物质的实在性这些概念都会关连在一起。当我们聚焦于那些物质性痕迹时其肌理、厚度、质感、形状引起每个人的视觉记忆,让我们回到现实当中,回到生活中自己感兴趣的那部分,它们又是和每个具体的个人息息相关。我觉得他整个这一套语言的形成,从早期到现在这三个部分,我是越来越觉得他后期的部分是更好更完美,确实有几幅作品我非常非常喜欢。那个状态、精神度包括制作的强度和画面的完整性无可挑剔,我在这里借这个机会向马路先生表示祝贺,谢谢崔振宽美术馆推出了一个好展览!谢谢大家!中国美术批评家年会秘书长、湖南师大美院教授 杨卫先生杨 卫:首先感谢马路先生和红梅女士的邀请,让我有机会看到这么好的一个展览。马路先生此前在中央美院的那个展览,红梅也发了好几个短信请我去看,但因为我一直在外地错过了。错过那个展览也好,因为看到了这个更加完整的展览。看了这个展览后,我很有感慨,先说三点吧,我觉得这个展览在这三个方面相得益彰。第一个方面,是崔振宽美术馆的空间与马路先生的作品之间的关系,可谓相得益彰。这个展览布置得很好,充分利用了崔振宽美术馆的空间格局,灯光也相当讲究,是我近期看到的展览中最为专业的一个。所以,给我留下了非常深刻的印象。第二个方面,就是策展人红梅女士和艺术家马路先生之间的合作,可谓相得益彰。正是因为他们之间的默契,构成了一种互为因果的关系,使得这个展览非常丰满,跟我们以前看过的大多抽象艺术展不一样,无论是内涵还是外延,都因为艺术家和策展人之间的默契得到了扩充。第三个方面,就是这个展览的作品和马路先生与红梅女士的文字之间的关系,也可谓相得益彰。我们平常看展览基本上看不到艺术家自己的言说,但是这个展览不同,艺术家除了展出作品之外,也展示了自己的思想,包括很多作品有意识地把背后写的文字露出来。这其实是在引导观众进入作品的内部,是给我们提供一个通道去感受艺术。基于以上这三点,我认为这个展览是一个非常到位的展览。可以这么说,这是今年以来、开春以后,我看到的最为学术性的一个展览。这是我想说的第一点。第二点,是对我刚才谈到这三点的一个延伸。关于抽象艺术,如果没有内涵去丰富其抽象的形态,很容易变成装饰画。现在的不少酒店里也挂了很多抽象画,这又如何甄别呢?恐怕还需要艺术家在背后做更多填充工作。这于这一点,这个展览做得非常好,无论是通过文字,还是通过材料制作,抑或是通过灯光等方方面面,把抽象形态背后的精神内容和思想内容填充起来了。所以,我对这个展览的印象非常深刻。最后我想说一点马路先生的作品,他的作品给我印象最深的,就是宏观与微观两方面的结合与转化。因为我最近迷恋上了陶瓷收藏,经常会拿放大镜去看那些陶瓷的釉色,用放大镜看,才发现那里面是一个神奇的世界,斑斓多彩。我在马路先生的作品中也找到了类似的感觉,就像看老瓷器的釉色和土沁,异常丰富,透着时间的斑驳感。佟玉洁:首先感谢策展人红梅女士的邀请。红梅女士在两周前就把马路先生的画册寄给了我,比较早的看到了马路先生的作品。今天来到展览现场看到许多原作,气场很大,格局也很大,也比较全面,画册跟现场展览还是有点区别。下面结合马路先生的画册,谈一下自己的体会。马路先生在自述中提到了一个非常重要的概念“炁”字,他不仅是中国道教推崇的一种哲学概念,同时也是马路先生艺术哲学的一种核心观念。道家认为“炁”是宇宙万物生成的机制与能力。当马路先生艺术选择了道家的核心概念“炁”字,就意味着选择了炁从文化的传统中走向现代的一种艺术哲学的思考。马路先生试图通过作品传达这样一种信息,即“炁”是主观精神意识主导下的一种从无生发出的一种超越了物质概念的生命意识。在这我想重点的谈一下的马路先生艺术哲学其中两个重要特征:中国的道教崇尚青色。在传统文化中,五行之一的东方,对应五色之一的木,被称为东方之木,属青色。按照荀子的话语理解:“青,出于蓝,而胜于蓝”。道家的青,也就是我们日常理解中的蓝色。道教作为东方的宗教,尚青色也在言理之中。青色在马路作品中运用的极多,特别是在马路先生的“听系列”与“叠加系列”中,青色的主体意识凸显。马路先生如此着迷青色,正是因为青色中渗透着道家澹的寂静与戒躁的哲学意味。如马路作品《炁象》,青色主体的通透与酣畅,在象与非象之间建立一种精神结构,让流动的物质形态恣肆汪洋,在氤氲的开合中,澹而不躁,清而不浊,且大气磅礴;作品《流向深处》,青色的浓淡、深浅营造了深邃不见底的、绵长而幽远的蓝色空间;作品《玄烨》大面积的青色中有横向的黑色裂隙,静谧中涌现一股不安的骚动,犹如生之不易,或者生生不息的多维视觉感受。在马路青色的主体意识中,青色为静,静中有动则是穿插其中的赫色、红色、白色、紫色的等色块、色线、色点……色域中的冷暖变化的澹然与简约,自然或超然的艺术形态,营造了马路的艺术哲学的万千“炁象”。马路先生的作品将才情与文化融为一体,随情赋色、随色赋形、随形赋意,在象与非象中把握并释放青色在视觉感官心理和文化传统心理的现代意义。如作品《此处无声》中的通透与宁静的青色铺陈;作品《五个点的缓慢游动》中的跳跃与深沉的青色节律;作品《行天》中的率性与恣肆的青色张力……作品中青色的主体意识统摄着画面的图像景观,在静动消长的哲学意味中,体味道家青色文化中清静无为的魅力。道家的道法自然观点,决定了空间与时间的观念在物质对立的统一中达到一种和谐。如静与动、无与有、阳与阴、刚与柔、直与曲等皆成为了对立统一的空间与时间的关系,同时他也是马路先生一种时空意识的艺术哲学。如作品《茫然清澈》,在清澈的蓝色区域中漂浮被马路先生认为象征茫然的黑白色点,用马路先生的话说:“清澈是静,茫然是动。”清澈与茫然的关系,便是空间与时间的关系。道家主张空间是静,时间是动,静中有动,恰恰代表了空间与时间彼此消长的关系。在马路作品《黑云》中,青与黑的撞色,让黑云弥漫的天际,实则是空间与时间的一次彼此介入与消长的瞬间呈现。同时也是阳与阴互生互换的一种哲学话题。马路艺术中的清体呈阴性。清在五行中对应的水。马路作品的清体更多的是天空与地面上水气物质的存在与折射方式。清体的空间意识常常由多色的时间意识介入,形成了以柔性为主,刚柔相济的“炁象”景观。在马路看来,直线与曲线也表现为一种空间与时间的关系。作品《光之城》运用了大量的直线与曲线,将光与空气的关系进行了切割和排列。此时,马路将市井的烟火抽象为直与曲的空间和时间表述方式。用马路的话说:“把内心的感受转化为视觉形象,我想知道,人与自然关系究竟是怎样的。”如果说,自然是一种空间意识的物质存在,而人则代表着时间意识的生命存在,马路现代清体的时空观,则是物质对立统一的一种艺术哲学的表达。最后我想说,马路先生的作品带给我们的一种启示:即如何在文化的传统中发现自己,并将文化中的自己纳入现代艺术的一种路径,马路先生已经做到了,这就是马路先生作品中呈现的一种现代艺术哲学。胡仁仁:非常高兴,能够来到西安,来到崔振宽美术馆参加马路先生的大型个展。感谢崔迅馆长和策展人红梅女士的邀请。今天研讨会的学者、艺术家很多,前面的学者已经从各自角度非常全面地讨论了马先生的作品,可说的不多了,我就说两点个人对本次展览的观察。其一是作品层面的,马先生的作品从图式上看让人联想起NASA美国宇航局卫星拍摄的地质图,这可能是一种偶合。刚才有位学者敏锐的发现马路先生采用平放的作画方式。Nasa与马路先生在图像产生的视角方式上是一致的,炁在中国哲学中是万物化育之本源,因此策展人红梅以炁象为名去构建展览,把握住了马路先生绘画创作背后的宇宙观和自然主义倾向,我们可以隐约看到艺术家心中所追求的道。其二是从展览角度。这次展览从结构到展陈都十分用心,策展人与艺术家的配合协作也相得益彰。作品进入到展览空间成为展览的主体,在某种意义上也成为一种创作的材料,这个时候的创作主体便成策展人,策展人需要凭借个人的积累、与艺术家沟通过程中捕捉到的细枝末节、展览空间状况、预算状况等去综合构思。这个展览虽然展示的作品形式是平面架上作品,但在空间构思、作品叙事上都做了极大的努力,才有这样一个展览效果。马路先生在开幕式上说,自己从不喜欢做展览到慢慢喜欢上做展览,也提到展览是另一种创作,这是对我们美术馆人的非常大的肯定。谢谢。孙 蛮:从量子力学的角度来解释,炁,的确是空不空,无不无。当我站在马路老师的作品面前,细细品味时,偶有晕眩的感觉。他的画面没有中心,没有传统的结构或视点,他打破了我们观赏架上绘画的习惯,让我们参与到作品之中,和他一起建构作品的世界。他让他的作品所呈现出来的样子和我们自己的观察相关,这是马路老师的秘密。侯昌恒:我是西安崔振宽美术馆的执行馆长侯昌恒,我从事《水墨记》六年时间,从展览到自媒体工作得到崔迅馆长的认可,我于2019年年底进入西安崔振宽美术馆做对外交流和策展工作。关于这次红梅的策展思路,我和崔迅馆长昨天下午也交流过,我认为她的展览现场细节做的非常到位。我这两年也用心观看和研究了几个重要的展览,比如杭州工艺美术博物馆的《永远有多远》、辽博的《唐宋八大家》和北京798木木美术馆的《乔治·莫兰迪:桌子上的风景》等展览的布展现场,我看作品之外更关注策展人的策展思路和展览现场的空间关系和细节处理。以上这几个展览有一个共性,就是这几个展览在结构上是分单元的。策展人红梅昨天带我看了一下,布展空间中她充分利用了散点透视法,比如当我们坐在某个展厅外椅子上,我们向左边、右边和前面看的时候,我们看到的是三张不同色调的作品。我非常惊讶的是当她把我拉到三楼楼梯下去的位置,会看到正对面二层那个展厅门里面的一张绿色调的作品。我最近两年也在研究展览空间、灯光和层次的关系,这次展览现场中屏风就有打破空间并让空间产生层次的效果,还有墙上作品不同形式产生有节奏感的布呈。崔老(崔振宽先生)昨天说这是我们开馆以来最好的布展现场,我也感觉我们上次(2019年)山水展的布展在空间表现上恰恰是红梅的这次空间把我想要的感觉都做出来了,这也是我发自内心的一个直观感受。接下来谈谈我对马路老师作品的感受,我有一套五本《中央美院油画系工作室》的画册,第四工作室这本画册我非常喜欢,我非常痴迷马路老师1991年到1995年这个阶段的比如《赤壁之战》、《老象》和《儿子》等这批新表现主义的作品。这套画册20多年来我还完好无损的保留着,我也可以说是马路老师精神层面的学生。我去年在微信上看到马路老师近期作品的时候,我是有一点沮丧的。为什么沮丧呢?因为我身边有一本《赵无极三十年回顾展作品集》,我几乎把这本书翻烂了。对于马路老师的作品前面各位老师分析的很多,我的理解就是抒情抽象。展览现场有两张屏风上的画我印象非常深刻,一张是屏风上白灰中有点米黄色调的作品,周边都是重色调的作品,把这张淡灰米黄色的作品衬托的非常通透;还有一张屏风上蓝调的作品,马路老师的作品里面蓝调比例占得很大,这张尤其精彩。我看了这两张画,觉得马路老师成了!因为赵无极的面前站着一个张大千,那么马路老师面前也站着一个赵无极,但马路老师的这两张作品展示了他这十年的突破。中央文化和旅游管理干部学院艺术学院项目主管 王聪丛女士中央文化和旅游管理干部学院文化产业部副处长 王智显先生王聪丛:作为80后的艺术工作者,我们可以代表一个身份:在文化传承中接受教育的人。“教”这个字的甲骨文,左边一个“子”跪在地上,头上是两个“爻”,右边有人执鞭。“爻”字,是文字的符号、引申为文明之“道”的传承;右手执鞭之人是谁?一个广义的文化前辈。那个执鞭之人,让我们清楚的明白“爻”——传承道的价值,让我们明确自身的位置、责任、使命;而谁是子?每一位文化从业者都是子。一辈一辈,接续上文化之“爻”,一辈一辈,接续上文明的传承。所以,我想围绕 “文化的创造性转化、创新性发展”这一命题,谈如何学习并理解马路老师的艺术。作为后辈,我观看到马路老师艺术中的三个维度:一是干法、二是活法,三是心法。他关于艺术的观点和思考,以及呈现的“象”,都让我们心中触动。正如李军老师所言马路老师艺术中的“绝对维度”,各位专家谈到“文化自信”,面对这种境界的艺术,他的干法发人深思。陈师曾谈文人画四要素时谈“第一人品”。“人”的维度,即艺术家的境界是影响艺术的核心。作为学生,观看到马路老师艺术中的取舍,其中自律和自由的张力令人赞叹;而其背后在观马路老师,一个人的活法,我们观看到的是“一个艺术家面对时代时的取舍、定力、智慧”。马路老师花10年时间沉心创作,在履职中央美院造型学院院长一职时,几乎没有做过展览。在央美,我的老师李军教授也在学术中沉淀,《可视的艺术史》一书贯穿了他数十年学术生涯。还有很多这样的前辈、文化工作者,他们是一位新时代文人面对世间、时间的智慧活法。这种具备取舍、定力和智慧的人生观将影响着一辈辈学子。马路老师这个展览取名为“炁象”,和“道”有关。作为学生在观看老师的心法时,怎么理解“道”呢?古人“道可道,非常道”、“外师造化、中得心源”——“心法”的传承如此只可意会不可言传。我在观看马路老师自己写的年谱时,想到了道“至大无外、至小无内” 几个字,从中体味一二。道至大无外,如《庄子 · 天地》篇中“万物一府,死生同状”一词。在马路老师年谱中,管窥到他的心法:他写到 “篆刻二十四节气,开始耐心的起墨稿。墨稿让你有机会犯错,也能看到新的可能性。你有心,它与你会互动。任何事物,都会和你互动,只要你对它有心。” 从中即可领略“万物一府”中,马路老师“外师造化,中得心源”之心法。“二十四节气”便是造化、自然,“起墨稿”便是“师”,“有机会犯错,看到新可能”便是“法”——这便是 “师法造化”;“任何事物,都会和你互动”,“会互动”即是“得”,“只要你对它有心”即是 “心源”——这便是“中得心源”。对于道之“外师造化、中得心源”的教诲,在马路老师的年谱中似乎处处可觅。道至小无内。今天各位嘉宾上的桌签,让我观到马路老师似乎又是个行为艺术家,把艺术之道融化在行、住、坐、卧中。来宾研讨会、开幕式上的桌签是马路老师亲自手写的,右下角是他专门为此刻的章。章——这种“方寸天地”之中的艺术以这种方式传递出来,马路老师艺术道之至小无内,妙不可言。我们作为下一辈文化工作者,无论是做美术馆行业,还是做文化外交工作,都是文化的传承者。从马路老师“干法、活法、心法”的教之道中,我切实领略到了文化自信。作为80后的我们,还要为文化行业服务半个世纪;最后代表这个群体想表达下心声,在未来半个世纪,会为了这份文化自信,用“恭敬之心”扎实的做好各项服务工作。崔振宽:马路先生是油画家,在座的各位都是很有名的油画家,而且是抽象的油画家,我是第一次参加这样的研讨会,跟以往我参加的水墨画、中国画的研讨会很不一样,所以,我觉得很有启发、很有意思。马路先生,我最初接触他的画,我觉得他是一个抽象画家,他说他不是抽象画家,是有象,而且是“炁象”,我不认识“炁”这个字,后来查了一下辞海,它说这个跟“气”通用,是道家的用语,是以形存气、以气存形,就跟中国的水墨画、中国文化传统、哲学精神联系在一起了。马路抽象画是有中国特色、有东方特色的现代艺术,这一点我觉得是很好的,给我很有启发,马路是从水墨画里面吸收了一些技法和意蕴,他把水墨画里面的用笔淡化了,把用水强化了,水的那种韵味、用水的流动性、偶然性,成为他艺术语言的一个很重要的因素。我是相反的,我是把水淡化了,把用笔强化了,很粗的线、很重的墨提升到最重要的程度,强化了这个以后,好像跟马老师这个不一样了,但是实际上也有一样的地方,马路是表现“炁”,我也是表现气,他是表现气息、气韵,大自然之气,我是表现苍茫之气,我觉得我这个画用很重的墨、很大的笔表现气的时候,应该不要把气给框死了,给气的流动、气场的发挥留下足够的余地,这是我从马路画中得到的启示,谢谢!崔 迅:今年是崔振宽美术馆成立的第五年,此次展览是这五年中做的第三位艺术家个展,也是一场精心筹备和策划的展览。展览比较完整的呈现了马路近十多年的创作,尤其是“炁象”系列,可以看到马路进入到了一个非常自信的阶段。我们知道马路老师早年留学德国学习新表现主义,这些年他的创作一直在转变,其实每位艺术家的每次转变是最有意思也是最难的,马路的转变用他自己的话说叫“不知道”,在我看来这是他对自己创作历程的回顾和梳理,而“炁象”是什么?我理解的是马路自己内心的世界和景观,如何在偶然中呈现作品的面貌,他有自己非常深的思考,很多时候在创作中,思考和创作是相互矛盾的,如何将这种矛盾化解掉,最终出来的作品将会是最能反应内心的,马路的创作还在进行中,下一步还会有什么变化,非常值得期待,也希望这次展览能够给西安的艺术爱好者们以及从业者们带来不一样的感受。马 路:刚才听了大伙的发言,心里面特别感激,因为每个人的发言都是那么深入,好像能够看到我的心里面,虽然每个人的发言都不一样,但是合起来它就是一个整体。我有一个理想,就是能够让我们每一个人、我们每个中国人、甚至全世界的人,都能够做他自己。贾方舟:马路作为一个艺术家个案是很值得研究的,他的创作一直在思考和调整,马路早期留学德国,学习德国的新表现主义,但他从新表现主义里面脱胎换骨,重新找到自己一条路。马路的作品始终都在变动中,里面有很多不确定或者未知的东西,这对他的未来来说是最具有魅力的。我觉的马路的创作叫做“无中生有”也好还是“炁象”也好,叫“大象无形”也好,他探讨的是一种动态的东西,或者说是一种动态的能量、能量场,每个人都可以从自身的经验中领略他的艺术。

此次研讨会中彭德先生的解读引用了老子的话,说明了一点就是马路的艺术源头在哪,我觉得他作为一个国学家,他的解读是非常有深度的,找到了马路艺术的源头,翻出了一个“炁”,把这个“炁”作为他作品“无”中生“有”的概念。

周长江在语言层面上找到了马路艺术的源头,殷双喜找到了语言层面上的当下,你看他策划的《气象苍茫》,为崔振宽先生在很久以前策划的展览,展览的题目就叫《气象苍茫》,现在马路的作品又称之为“炁象”,qi “炁”是什么?“气象苍茫”是什么?这两个之间一个是水墨画,一个是丙烯油画,在楼上楼下,可以参照看,可以看到它们之间的同和不同。

张子康提到了,一个是画的背后的题字,他特别叙述了一下,我昨天也意识到这一点,我也问了一下,作品一大多半都有题字,只是因为在墙上有一些我们看不到,谁研究马路一定要把这部分作为单独的章节写出来;还有他发现了马路的画没有笔触,消灭了人为的东西,消灭了绘画性,这也是特别重要的一点;还有一点就是他提出了一个德国学派,我们想想80年代留学德国的几位都特别成功,都非常优秀,我们的策展人红梅做过一个留学法国的展览,是不是要考虑做一个德国留学艺术家的展览?

展览时间:2021年4月3日—5月5日(周一闭馆)展览地点:西安崔振宽美术馆(3/4/5/6/7/8/9号厅)主办单位:中央美术学院、西安崔振宽美术馆、西安市水墨长安艺术博物馆

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享