图书馆藏书 | 《灾害社会学导论》日本学者2007年有关核灾害风险的专著

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

in OCAT Institute Library[日] 大矢根淳 浦野正树 田中淳 吉井博明 | 著,蔡驎、翟四可 | 译第三节 灾害社会学发展的两条路径:合理控制灾害应对与减少地区脆弱性第三节 应对迫在眉睫的巨大自然灾害——首都直下型地震和东南海·南海地震

日本处于世界著名的多灾地带,地震、海啸、台风、暴雨、火山喷发的发生频率尤其之高。置身于这种灾难多发的自然环境中,灾害研究逐渐成为日本社会学的一个重要分支,也形成了独特的灾害文化。与此同时,随着经济全球化的开展,灾害这一“地区性事件”越来越具有“全球化事件”的性质。

中国与日本是一衣带水的邻国,日本本土发生的灾害亦会对我国人民的生产生活造成难以避免的影响。福岛核电站核泄漏事故及其后续便是灾害全球化这一趋势的例证。

2011年3月11日,9级的东日本大地震伴随剧烈的海啸,淹没了福岛第一核电站。发电机被毁,导致正在运作的部分冷却系统失灵,造成了严重程度仅次于前苏联切尔诺贝利核电站的7级核事故。(2011年4月12日,日本原子能安全保安院根据国际核事件分级表将福岛核事故定为最高级7级,而历史上只有前苏联的切尔诺贝利核电站发生过7级核事故。)逾10万人因此被撤离,清理工作长达40年。

日本福岛核电站航拍图 | 视觉中国

十年后,关于福岛核问题的善后事宜又引发了广泛争端。2021年4月13日,日本政府决议将福岛核电站的废水,经稀释后排入太平洋。此举将影响太平洋沿岸的多个国家。环保机构认为,废水中可能带有多种放射性元素,如氚、碳-14、锶-90、钴-16等,对人体可能造成的伤害仍是未知数。

2020年11月9日韩国汉城日本大使馆前,环保主义者反对日本政府对核废水的处理。

此次的藏书推荐,我们选取的藏书正是提出了“灾害全球化”这一概念以及预言了福岛核电站核泄漏事故的日本弘文堂系列丛书“灾害与社会”第一卷《灾害社会学导论》。尽管本书作于2007年,即东日本大地震发生的四年前,但几位编者有预见性地提出,在日本处理核风险的过程中,应当重点关注大地震诱发原子能设施重大事故所可能造成的核灾害。在2011年东日本大地震引发严重核泄漏事故后的今天读来,本书的前瞻性和洞见性可见一斑。本文涉及的新兴学科,灾害社会学,通常被认为起源于二战以后。这一学科全面囊括了过往学者对于灾害与人类社会的研究成果,包括受灾者的心理反应、行动模式,以及政策科学领域的政策体系、防灾设计等内容。同时,由于日本灾害多发,也在本土形成了独特的灾害文化,包括相对完整细致的防灾教育、对受灾群众的心理疏导、有效利用自然的生活智慧等等。弘文堂是日本著名出版社之一,已有110余年历史,以出版高质量的法律和社会学学术著作在日本学术界和出版界享有盛誉。2007年12月,弘文堂推出系列丛书“灾害与社会”的第一卷,至2009年3月已出齐一期计划的八卷。2011年,这套丛书前三卷的中译本由商务印书馆出版,得以与中国读者见面。

这套丛书的第一卷由四位日本灾害社会学的领军人物编写,分别是大矢根淳、浦野正树、田中淳、吉井博明。他们都任教于日本的高等学府,如早稻田大学、东洋大学、东京经济大学等,其中部分还担任了日本防灾减灾部门下属研究所的所长、或是委员会委员等职务。

《灾害社会学导论》是这套丛书的第一卷,共有七章,主要分为三个部分,“总论”、“分论”,以及“灾害社会学的涉及范围和新型风险”。总论部分对于日本灾害社会学的研究历史做了简要的回顾;分论部分对于日本灾害社会学所关注的领域进行了分别论述;而第三部分对于日本灾害社会学所面临的新型挑战进行了较为全面的分析和展望。其中,第三部分所讨论的“对核灾害的认识和应对”以及“灾害全球化”两节,在十几年后的今天看来仍具有相当强的现实意义。

在第三部分第六章第二节,四位作者之一的大矢根淳从核灾害的特征、核灾害应对过程,以及防御核灾害所需要的风险沟通三方面介绍了日本学界、政界对于核灾害的认识和应对。值得关注的是,在福岛核电站事故之前,日本国内还曾经发生过一起较为严重的核事故,导致2名员工因为高剂量核辐射致死,担任临界事故制止操作的员工和政府部门工作人员也都受到辐射,周边居民不得不采取避难措施。这就是发生在1999年的JCO核燃料处理工厂临界事故。在2007年此书成书时,作为典型的核泄漏事故,JCO核燃料处理工厂临界事故也被编入了其中。

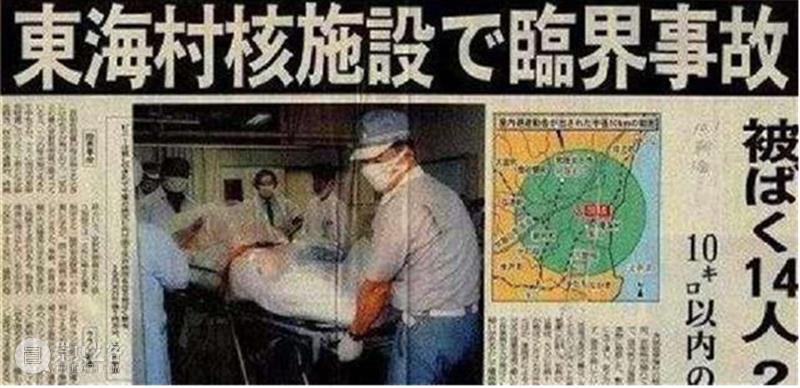

日本国内对于1999年JCO核燃料处理工厂临界事故的报道。

大矢根淳总结了核灾害的四个特征:致灾因子的“不可见”、“不可感”;人们对于原子能的无知与恐惧;没有形成核灾害文化;事故责任主体明确。在JCO核燃料处理工厂临界事故发生之后,日本政府也总结了事故给予的教训,在1999年12月制定了《核灾害特别措置法》。

作者总结了核灾害的应对流程,包括通报、避难措施、紧急医疗,以及心理疏导。在这四环节中,最值得我们在今日关注的是核灾害对人们造成的创伤后应激障碍与风评被害。在福岛核电站核泄漏事故发生十年后的今天,人们依旧会对于核泄漏地区的农产品、水产抱有怀疑和恐惧的态度,而灾害发生地则会面临产品滞销等情况,相关行业从业者也因此二次受害。同时,2021年4月13日,当日本政府决定将核电站废水排入太平洋,这一举措将难以避免地对附近国家的渔业产生消极影响,使更多的相关行业从业者和消费者受到波及。然而在本书中,作者并没有提出针对这一问题的解决方案。

在对核灾害致灾风险的讨论中,大矢根淳强调了几个日本核灾害防护的薄弱环节,其中就包括应重点关注核电站在重大灾害中的抗风险能力。他提到,“尽管在设计时对原子炉等重要机器的强度留了充分的余地,但当真正面对巨大的灾难时,实际情况很难在人类的预料之中。”(第289页)而2011年的东日本大地震也证实了他的担忧。尽管福岛核电站有设置备用柴油发电机以维持冷却系统,但在9级强震和海啸面前,却无法真正起到应有的防护作用。而放眼全球,福岛核电站核泄漏事故的影响也是巨大的、难以估计的。本书第三部分第六章第四节提到,现代社会中,灾害的人为风险与外在风险往往重合发生,比如温室效应造成的全球各地的大型台风等异常气候现象,也包括地震和海啸导致的核灾害。作者田中重好写道,“人为风险是现代工业的产物,现代社会在创造富裕生活的同时也增加了风险性,核电站是人类生产能力和创造力的顶点,而正是核电站把危险的世界与能够安心生活的世界之间的界限彻底抹去了。”(第308页)在这里,他将核设施从普通工业设施的讨论中特别提出,强调了局部核灾害可能对全人类产生的重大影响。

作者将灾害全球化概括为以下几个方面:产业全球化、信息全球化、人口跨国移动、个人权利的全球化、国际组织的发展,以及救灾的全球化。在这一节中,作者强调了日本在海外灾害救助中的战略,特别是在第三世界国家灾害救助活动中所起到的作用。但由于在成书之时,相关的全球灾害救助案例并不多见,作者仅以2004年苏门答腊海啸地震为例,探讨了国际组织在救灾活动中的参与度,以及通过经济手段帮助当地进行灾后商业重建的可行性。

2004年12月26日,印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生里氏9级地震并引发海啸,造成印度洋沿岸各国人民生命和财产损失。

由于本书是一本导论性质的丛书,涉及方面繁杂,此次藏书推荐并未完整地呈现其结构脉络,而是仅选取了部分章节,试图探讨日本的灾害社会学理论与福岛核电站核泄漏事故之间可能存在的张力。尽管日本国内有大量学者深耕于灾害社会学领域,为我们呈现了不少细致且全面的学术作品。但在巨大的、难以预料的灾难降临时,我们依然能够感受到人类的脆弱无力。与此同时,本书更督促我们反思原子能设施、以及现代社会的工业设施可能对于人类、对于地球环境产生的影响。

[日]大矢根淳 浦野正树 田中淳 吉井博明,《灾害社会学导论》,蔡驎、翟四可译,商务印书馆 2017年。

中国新闻网:专访绿色和平日本办公室资深核能专家:核污水大规模排放至海洋前所未有。

所有图片源自网络

OCAT研究中心图书馆旨在提供一个公共空间,激发和促进知识的传播与交流,特别是研究、创作的生发与实践。

一方面聚焦艺术史及理论批评的前沿,关注当代艺术研究及话语讨论的动向,另一方面围绕OCAT研究中心自身的学术研究项目,力图构建以艺术研究专著为主,同时也包容文化研究等相关人文社科图书的藏书体系。

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来中国现当代主义的视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,它也是OCAT馆群在北京的展示平台。OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版与现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享