1922 年,当考古学家霍华德·卡特踏进图坦卡蒙陵墓,他看着洞壁上来自三千年前的手印,感叹道: “时间失去了意义”。

每当人们抬头仰望浩瀚星空,被无垠的蓝色包围时,总会产生“哀吾生之须臾,羡长江之无穷“的感慨。对于永恒美好的渴望,从原始社会延伸至现代。期间人类创造着不同的文明,又在瞬息之间陨落,如同大海边沙地上的一张脸,就像电影《发掘》中所说:人类面对时间永恒的失败。

但也有人坚信最好的时光,我们还没有经历过。“当我们不知道应当做什么时,这时我们可以做一些真实的事情;当我们不知道应当去哪里时,这时真正的旅行才刚刚开始”,人类从未停止历史的钩沉与反思。

本期学术赏,电博君就来介绍两部根据真实事件改编,叙述角度新颖的二战历史题材电影。

《发掘》

导演: 西蒙·斯通

编剧: 莫拉·巴芙妮 / 约翰·普雷斯顿

主演: 凯瑞·穆里根/拉尔夫·费因斯 / 莉莉·詹姆斯 / 强尼·弗林 / 本·卓别林

制片国家/地区: 英国

语言: 英语

片长: 112分钟

本片改编自英国作家约翰·普雷斯顿的同名小说,讲述了英国有史以来最重要考古发现之一“萨顿胡船墓”的发掘过程。影片以发掘作为切口,探讨了人类历史、时间、生死等永恒的话题。

第二次世界大战即将爆发时,一位富有的寡妇(凯瑞·穆里根 饰)雇用了一名自学成才的考古学家(拉尔夫·费因斯 饰)在她的庄园内挖掘墓冢。一个古老国王的墓穴,一艘保存完整的战舰,一枚一千多年前的硬币,穿越了时间,遇见了20世纪的他们。

电影《发掘》以诗意的镜头语言,向我们展现了英国萨克福郡的田园风光与萦绕着紧张不安感的二战前夕英国社会。

对于古文明的发掘成为连接过去、现在与将来的探险。秀丽的风景也与人物情感交织,影片主要叙述场景来自开阔的草地,当表现这个空间所发生的故事时,摄影机多以大幅度、自由的运动镜头;一旦进入室内,则变成常规的固定镜头。在镜头调度上不同的处理,反映了社会被撕裂的部分,以及人们对于和平的向往与残酷黑暗的现实。

而隆起的山丘,则成为人物关系具像化的表达,随着发掘工作的一步步深入,原本耸起的山丘夷为平地,并开凿出通往深处的通道,隐喻来自不同阶级,却共享着对考古热情的男女主人公。

《发掘》在线性和非线性时间里交织,角色们也都具备了双重性,他们既是历史洪流中的渺小一粒,又是各自人生的主角。

在颁奖季热门电影《前程似景的女孩》中惊艳众人的凯瑞·穆里根 ,在本片中同样有着细腻动人的表现。

影片获得第 74 届英国电影学院奖:最佳英国电影、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳妆发设计等奖项的提名。

《波斯语课》

导演: 瓦迪姆·佩尔曼

编剧: 伊尔佳·佐芬 / 沃尔夫冈·科尔哈泽

主演: 纳韦尔·培瑞兹·比斯卡亚 / 拉尔斯·艾丁格

制片国家/地区: 俄罗斯 / 德国 / 白俄罗斯

语言: 德语 / 法语 / 波斯语 / 英语 / 意大利语

片长: 127分钟

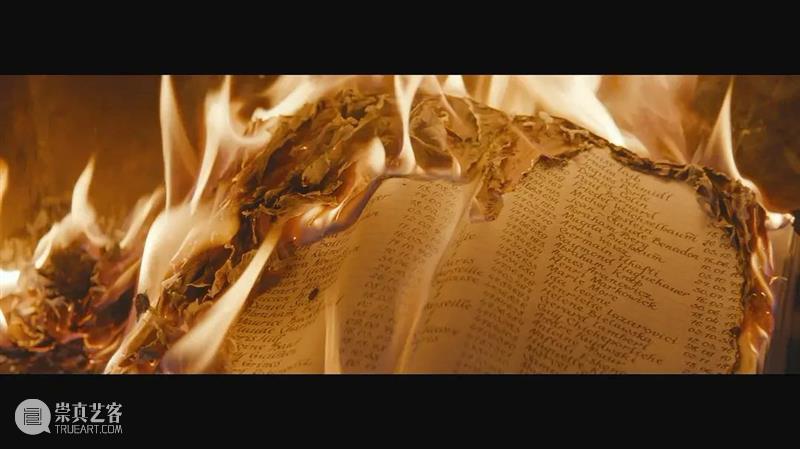

二战期间,犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命,被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言,他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根,编造出上千个“波斯语”单词……

在文明被践踏的黑暗时代,人与人的关系,也发生了畸变,军官与(假)“波斯人”的关系在影片中成为主要矛盾,在不断纠缠与演变中,推动叙事发展。

影片中,波斯成为想象中自给自足的浪漫之地,它承载着德国军官对于开启正常生活的寄托,更成为犹太人吉尔斯生存下来的唯一希望。

《波斯语课》中用一种虚构的语言,让“无名的死难者”浮出历史表面,用谎言续写了一首有关生存与救赎的“苦难诗”。

“发掘,在残忍的大毁灭里

去发掘生命

在仇杀和罪恶之中

去发掘人类的良心”

欢迎大家扫码添加电博君微信进群,我们会在群内发布和提醒会员相关信息,大家也可以群内聊电影、聊博物、聊好物!

扫描二维码添加电博君微信

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享