2021年4月24日,中间美术馆邀请“巨浪与余音”中两位参展艺术家尚扬、孙良,以“动态的文化经验”为题,回顾了他们从1980年代至今植根于本土文化、时代背景的多元创作经验。讲座由中间美术馆馆长、“巨浪与余音”展览策展人卢迎华、助理策展人黄文珑共同主持。

中间美术馆所作的梳理1949年之后的美术史是一件对于今日中国和世界美术非常重要的工作。在一个新的历史观、文化观之下,80年代的中国艺术是中国现代化运动非常重要的篇章。历史越悠远,它的意义越清晰。

参展艺术家尚扬

我1965年大学就毕业了,踌躇满志,当时想做画家,但分到了出版社,画家梦无法实现。工作第一个月,我就被派下乡去湖北最艰苦的大山区。去了一年以后,文革开始了,我就14年没有画画。到后来再拿起笔,连颜料怎么挤都忘得干净了。后来恢复高考,领导不让我去,但我依然坚持,考取了母校的研究生。1980年代对我来说是一个补课的过程,考虑要成为一名怎么样的艺术家。

尚扬,赵家沟之夜,86 × 103 cm,高丽纸面油彩,1983

在1965年以前的中国画界,大家对苏联式绘画如数家珍。我在读研的时候,还是用苏联风格创作了我的毕业作品《黄河船夫》。后来我想要重新找自己,不能模块式地去画画。在艺术上,我很不老实、很反叛,我想去用“左手绘画”摆脱对传统油画的认识。我想去画没有色彩、明暗、体积、透视的东西,把旧的绘画规律全部赶走。于是我就去陕北,去没有树木,全是窑洞和黄土的地方,带去的颜料也都是泥巴色,从1981到1983年去画了三年。这段时间,我完成了对过去的遗忘,重新变成用新方法新手段的人。我自由写生用的纸不允许采取细致的创作,所以没有那种熟悉感了,固有的东西都没有了。当时我已经40岁了,我们这些人只有对自己作斗争,把那些花拳绣腿的东西废掉,才能成为一个纯净的人。

到了1985、1986年的时候我开始有些变化了。当时作品有些好评,但我并不满意,再仔细检阅一下会发现有很严重的问题。我80年代早期的作品是很地域化的,偏居一隅。黄土高原并不是我安于呆的地方。我当时读西方哲学,重要的同行者是哲学家、经济学家、文学家。我们在一起聊的问题不是绘画问题而是文化问题。把窗子和门打开以后,我们在很贪婪地吸取。 后来我就从黄土高原走向天空,画天空,思考关于时间和空间的转换关系。现在看来是一种很幼稚的想法,但是我就这么“胡想”着画了。但是等到后来,所有这些天体对我来说都不重要,应该放弃。放弃意义的寻找,像一个不会画画的人那么画。

尚扬,涅槃,97 × 130 cm,布面油彩,1988

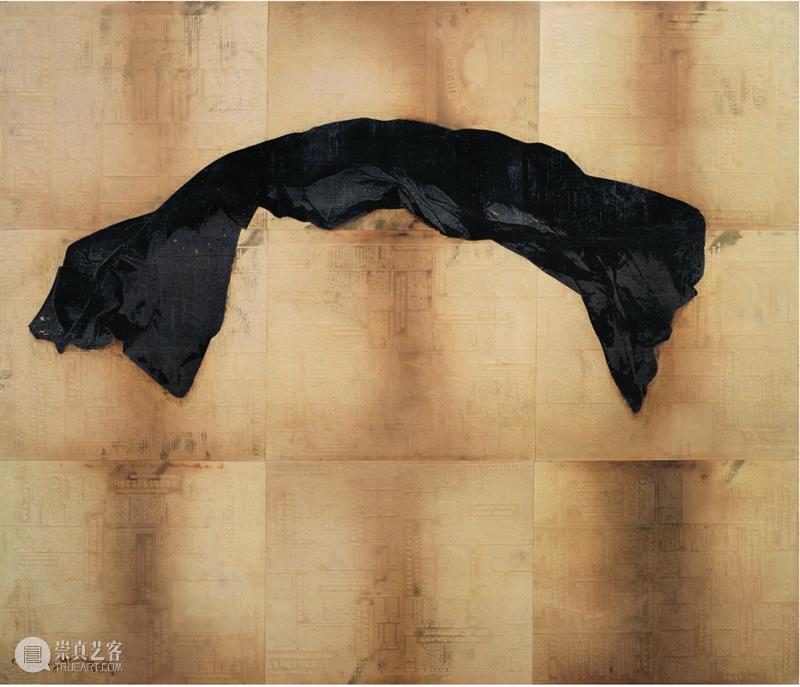

1989年我在中国美术馆参加一个画展,我就想为什么一定要拿油画呢?于是,就尝试了综合材料。我在工作室找到一个废弃包装布,把纸做成纸浆表现肌理,把很大的宣纸铺在上面用手揉。我还找到了一种蜡纸,毛毛的很薄,贴在上面。下边是印刷厂的纸型材料。那个时候印刷厂为了把第二天报纸排版弄好,需要压好的纸型,再在纸板上浇筑成铅。后来就有人比较在意每个格子里有什么当时报纸上的字。这个时期的作品是一种状态,是我和作品的状态,和材料呼应。

尚扬,状态-4,122 × 135 cm,木板上综合材料,1989

1980年代我担任了一个推动者的角色,是比年轻人大一点的老青年。我在湖北美协担任副主席,我想把大家尽量聚在一块,让年轻人做。虽然上一代人会反对年轻人有个人的表现,但我想要是更多年轻人做可能会有更大的影响。我把更多有个性有活力的人调到湖北,湖北后来也成为了中国当代艺术运动中一个很重要的地方。

1986年初夏,湖北举办了青年美术节。武汉有19个展场展出了上千名年轻艺术家的作品,这在内地城市是很罕见的事情。当时很多人都是很边缘的艺术家,能够努力创作是心灵的召唤、时代的感召,今天可能就没有那么纯粹了。“89大展”我没有参加,因为我认为艺术既应该是运动的,也不应该是运动的:没有运动,中国艺术到不了今天。大家结成一块,捏成拳头才能冲破这个藩篱。但是,我的思考又游离于艺术之外,越过了80年代,我认为艺术家应该做自己该做的事情了。

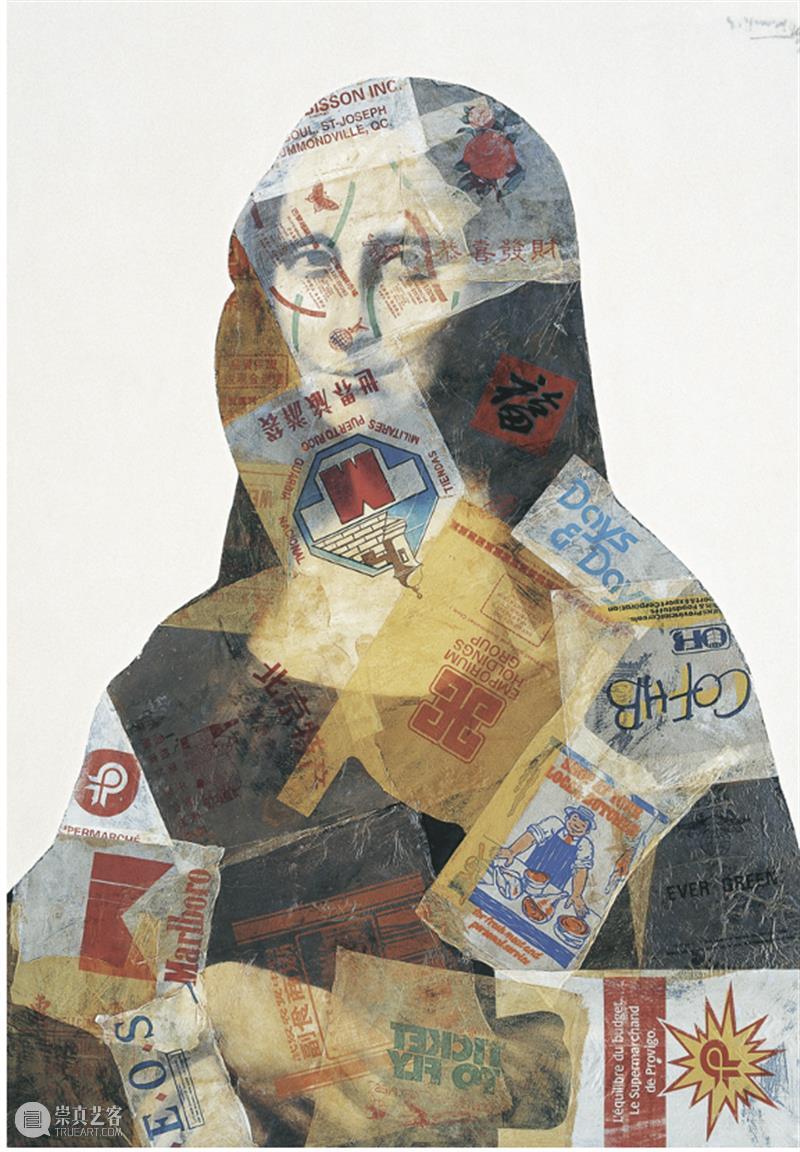

尚扬,新娘,168 × 118 cm,布面综合材料,1991

90年代经济的飞速发展是畸形的,体现在风景与人心上。风景是指当时的中国社会就像一个舞台布景张贴在大街上,是个空的。人心不古。我就想用作品表达文化和市场的关系。想用复制的方式,用商店里买来的塑料袋,一个袋子一块、五毛,拼贴成新娘的婚纱。当时我想做一个“大肖像”系列,就到处收集广告,做了两件以后自己很得意。但后来我又觉得这是美国的,不是我们的。当天晚上我就把这些材料丢掉学校垃圾堆里了。后来我的大肖像系列变成了调侃的、未完成的、拼接碎片的、开放的,这也成为了我90年代的开端。碎片化的东西拼在一起就是中国当时的面貌。1991年这件作品结束了我的80年代。

2008年我去英国办个展,《金融时报》的人来采访我,我给他们展示了一些照片:大家都是从学习苏联开始,逐渐寻找到自己然后找到创作的方式。的确,很多人都是自己摸索出了创作的路径。例如,尚老师就对大自然很敏感,有自己的内心,艺术家的作品里必须有个东西放在那,有一根线贯穿在画面当中。对我来说,我早年有过生病住院的经历,因此对死亡这个主题很敏感。

参展艺术家孙良

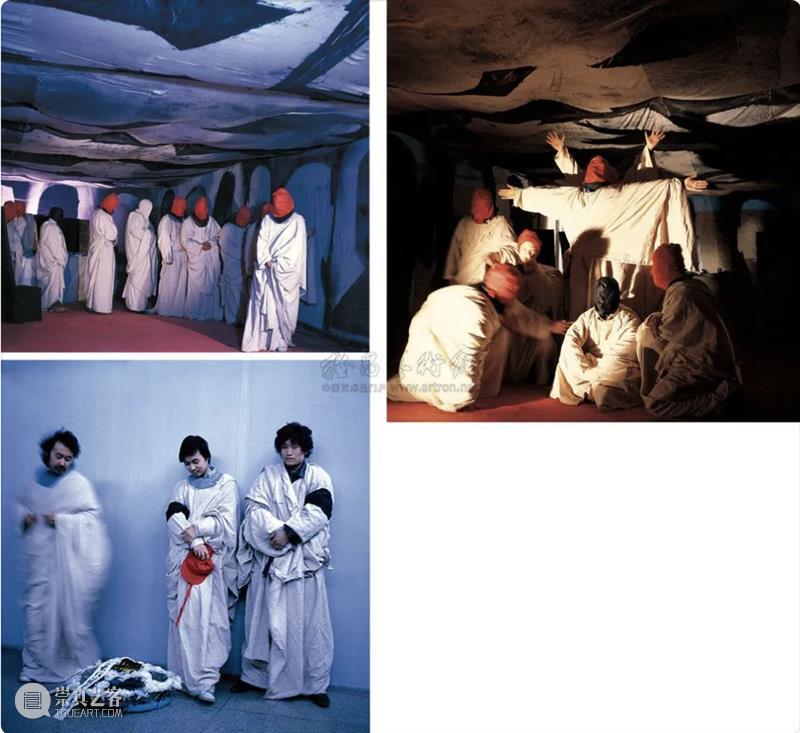

我1979年进大专,1982年毕业。进学校的半年以后,我们这代人就有自己的想法开始叛逆了。当时我们搞实验艺术、“胡搞”艺术。李山和我走得很近,我们准备做一系列的行为艺术。我们曾经计划在人民广场,找一堆学生穿黑色衣服躺在那里,又准备把街心花园做个露天舞台。1988年12月24我们做了《最后的晚餐》的行为艺术,还做了个募捐箱,收了140多块。展了一半,以消防原因被停止了。后来我们发现旁边有个卖花圈的,于是用募捐的钱给自己买了很多花圈,很快乐地把自己“埋葬”了。

最后的晚餐,行为表演,1988

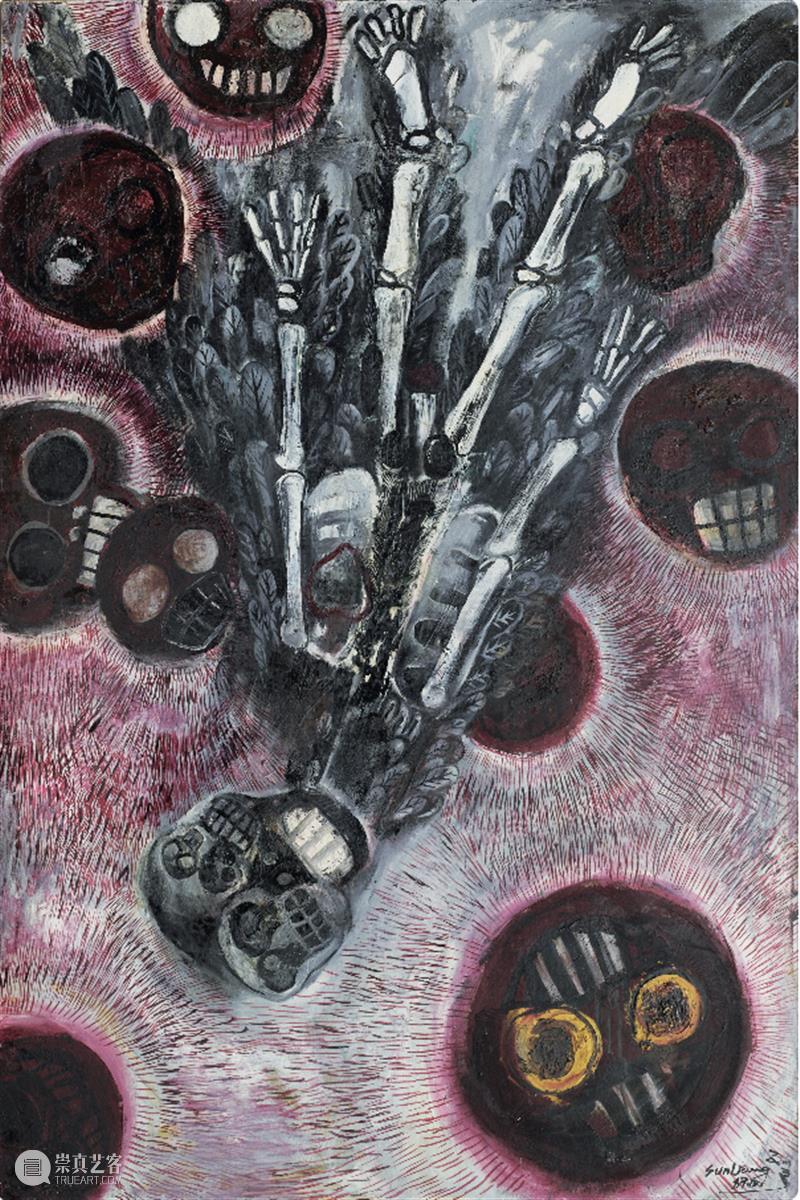

慢慢地我们又回到了绘画当中。对我自己来说,死亡、地狱的形象在我的作品中怎么着都有个影子。1989年之后有好几年都无法参展。我的小工作室有那么一个窗子,画画的时候就关上,一些压抑、死亡的意象就会在画面出现。我还是认为自己那段表现主义时期的画都是最好的,是我在用内心和情感在画、用感情去描述自己。在没有人关心你的时候,还这么画,那真是为了画而画。我的作品中出现了很多意象。比如伊卡洛斯和后羿,一个是因为向往自由被太阳晒化了翅膀,一个是张弓搭箭射下了太阳。把这两个神话综合在一起看,太阳可以让人死亡,人也能把太阳射下来。

孙良,伊卡洛斯与九个太阳,布面油画,1989

还有精卫鸟,我当时阅读存在主义哲学,迷恋加缪的西西弗斯神话。如果是西西弗斯是象征西方知识分子的,那么中国人的神话就是精卫填海。我认为这是那个时代我们的符号。

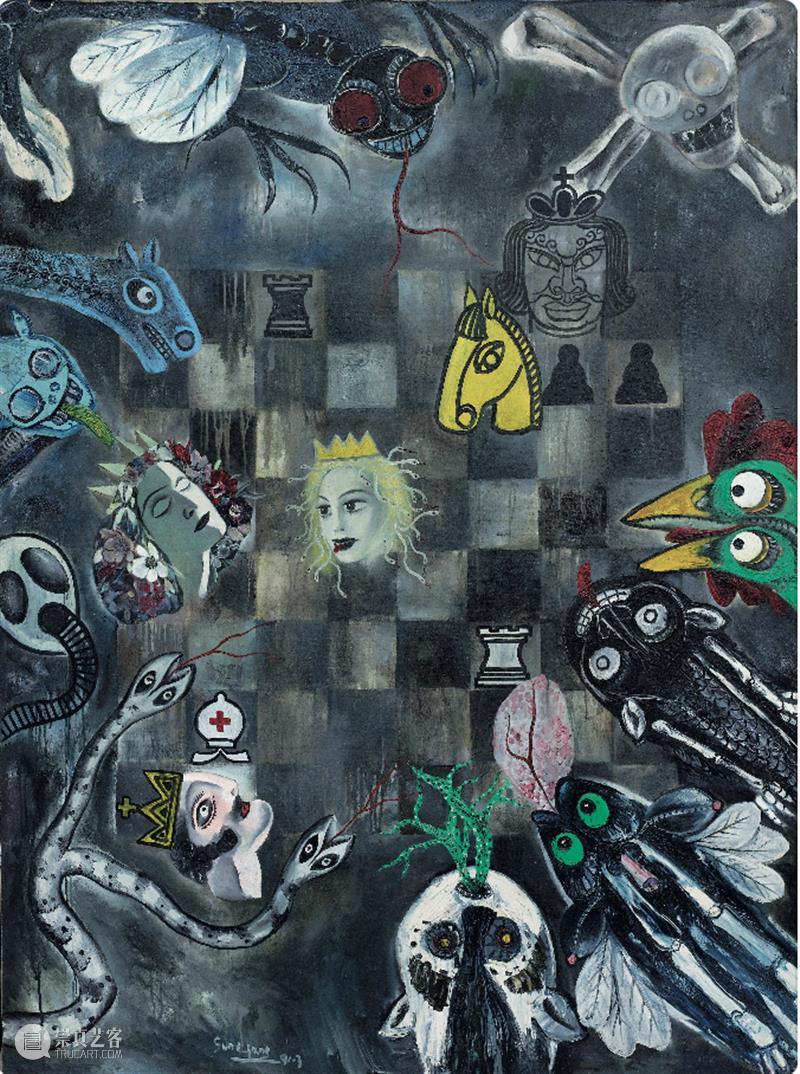

《棋局》是我整个表现主义系列的结束。当时海湾战争开始,我就想寻找一个两方都有可能赢的残局,用到了所有我之前绘画中的形象。但没等我画完战争就结束了,我就加了个巨大的白色的车。战争结束了,我的表现主义也结束了。

孙良,棋局,布面油画,1991

我后来的作品不讲叙事,消灭、隐没以前的题材。在我和别人的探讨中,我发现我们不可能达到西方那个绘画的高度。他们对某些事物的体验是我们达不到的。比如色彩,中国是个没有色彩的国家,印象派我们是学不来的,我们没有光影造成的色彩——这可能是地理环境造成的,我们的阴影不会是蓝紫色的。中国还有色彩禁忌,由于封建君主制下等级的差别,对于某些色彩有禁忌。对色彩的敏感就是不够。我后来觉得我的颜色不应该拘泥于外界。我去威尼斯的时候,看卡拉瓦乔的作品,光从穹顶照下来的时候我突然觉得油画就是要解决空间、色彩、造型。那么我要解决空间的问题,中国人不是在用方框式的方法看待,而是用长卷式的方法看,边界是偶然存在的,边界可以延伸到很远的地方。我用我的情感、欲望、想象去看,选择某个物体、意象是因为它唤起了我的某种情感,我后来的很多形象是用我的想象去描绘。

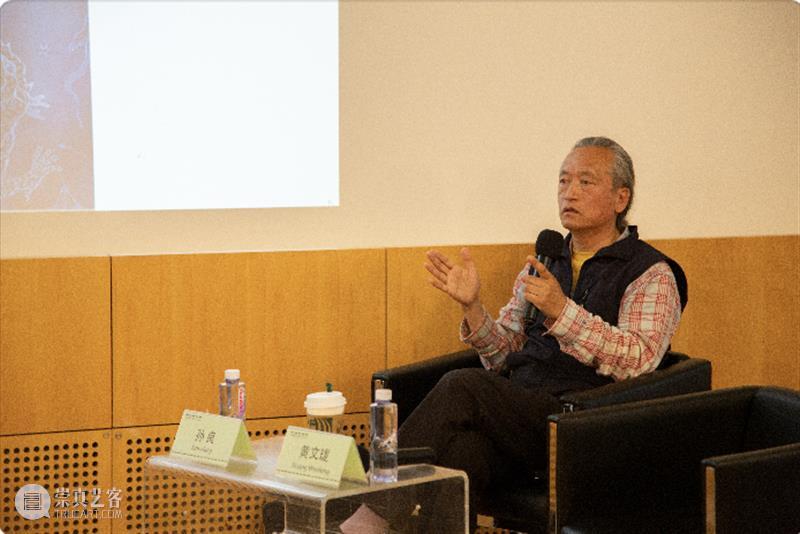

漫谈活动现场

卢迎华提问尚扬,他的绘画转折内在是否要去色彩、构图之外别的东西?尚扬回答,表面上是摆脱这些教条的规范,根本问题是要改变“主观-客观”的关系。80年代他是想进行主观的表达,摆脱客观的束缚。

尚扬,大风景,97 × 130 cm,布面油彩、丙烯,1991

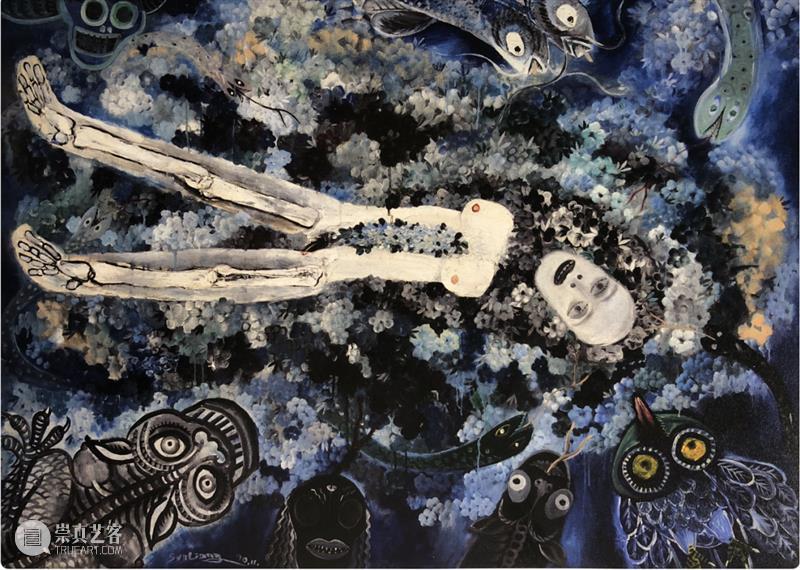

卢迎华又提问孙良:当时进行表现主义创作的时候他受了怎样的影响?孙良回答,他年轻的时候并不是一个很努力画画的人。最早画中国画,但也很爱看书,有一段时间和很多文学圈的人交朋友。读经典的书以外,还有哲学、魔幻的、荒诞派、黑色幽默的、诗歌。无论是谁,都是在学习西方的知识。他也提到了很多西方现代的东西,并提出当时人们是在误读,而这种想象其实也是一种创作。从艺术环境的角度看,当时的上海是个很特殊的文化地域,强调形成自己的东西、与众不同。孙良又谈到80年代艺术家对于死亡、宗教的体验是因为艺术家在经历很多脆弱的变化:事业的不顺利、外界的压力、抗争,就会产生很多极端的想法。特殊的外界环境造成的不自信、恐惧、不相信等等,反映在当时的作品当中,是有一定合理性的。

孙良,奥菲利亚,布面油画,1990

卢迎华和尚扬又谈到,以往对于80年代的描述中过多笔墨是在年青一代实践者身上的,但中年艺术家也在80年代扮演着很重要角色。中年人是带着开放心态在做背后的推动工作的。“85新潮”就有很多老一辈的人支持,他们是美展的组织者、是支持青年艺术家事业发展的背后力量。

正在展出:

欢迎订阅 YouTube 线上讲座回放

Subscribe to Our Online Talks Replay

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享