存在, 是我们对自己所处的周遭世界的感知,对自我价值的探问,这是我们生存在这世界上不可回避的一种情绪、感受和状态。然而在“享受便捷生活”的糖衣包裹之下,以替代性劳动,节省时间,追求效率的名义,个体的生活方式和时间被媒体和资本的合谋所侵占。“亲自生活”成为了一种奢求,大众对切实感知生活的需求在疫情之下更是越发强烈。

丁世伟和邓玉峰两位艺术家,从对网络、大数据的思考出发,探讨了互联网与人类之间相互成就又相互制约的关系并提出拷问——大数据时代下,个人隐私空间将去向何处?这不仅是“存在”在当下的寓言,更是关于未来“存在”的预言。

艺术家卡片

丁世伟(b.1989,黑龙江,中国)

《降维广场》系列

“

你在参与互联网,互联网在塑造你。

”

《降维广场No.1》丁世伟,2020

《存在》展览现场,2021

本次《存在》展览中,艺术家丁世伟带来《降维广场》(The Jokers' Revolution)系列作品。在《降维广场No.1》中,艺术家重新绘制了30个经典的卡通角色的局部,其高举的上臂形式上挪用了Annette Lemieux的经典街头政治作品《Left Right Left Right》(1995),抗议牌与向上握紧的卡通拳头群像仿佛在进行着抗争与控诉,陈设在这一块蓝屏底色、无明确示威对象的降维广场。

《Left Right Left Right》,Annette Lemieux,1995

艺术家通过这种表达方式,表现了如今网络用户的“(被)角色化”,而用户“(被)角色化”是如今社交媒体的重要特征。艺术家并未对拳头背后的角色进行指明,观众则会主动对拳头所属的角色进行猜测与识别。

可能就如这个作品探讨的那样:现实中我们一边被网络、商业角色化着,一边却在某种心理的驱使下助长着这种角色化;一边呐喊着争取灵魂的“自由”,一边又摆脱不了人性的桎梏,成为了“模块化”的奴隶。

《降维广场No.2》丁世伟,2020

《存在》展览现场

《降维广场No.2》中,悬吊着的一个大圆环承载了30组智能显示屏。每当有观众出现在屏幕前时,传感器就会发送信号,黑屏上即会显现一组高举上臂的高速录像影片,人离开后随即恢复至黑屏状态。这件作品以交互的形式,将观众更深地带入到对“角色化”的怀疑中去。

《降维广场No.3》丁世伟,2019

《存在》展览现场

在作品《降维广场No.3》中,艺术家将一段影像通过上图红色小盒子中央的小屏幕展现。影像内容是艺术家在各大社交网络平台中寻找“Raised Fist”emoji符号重新组合而成的一段快速循环的动画。影像中快速抖动的拳头仿佛在进行着无声的抗议。艺术家利用最微型尺寸的显示器,展示着这一块难以找寻的降维广场。

这种用图片快速播放形成动画的方式体现了艺术家丁世伟对于动画创作这一载体的探索。一张张静态的图片通过变成“帧”使它的角色和功能变化了吗?这种“静态切片”式的“帧”本体截取自摄像机,“现在时”的特性给予了艺术家们更自由的创作空间。

如法国著名电影学者塞巴斯蒂安·德尼斯(Sebastien Denis)所说:“在当代社会,动画的身影时时处处都在出现。这是一种带有审查性和自省性的后现代主义思维,它审查和思考的对象,是一种对这些失去现实感的图像的信仰,还有这些图像的未来。”

《降维广场No.4》丁世伟,2019

《存在》展览现场

《降维广场No.4》中,一个内雕刻着“Raised Fist”emoji符号的水晶球,内部并附有环形循环文字:“revolution without revolution”,放置于一个纪念碑式的底座之上。

《降维广场No.5》丁世伟,2019

《存在》展览现场

5种不同肤色的“Raised Fist”emoji符号,打印在光栅板上。观众在作品前切换不同的观看角度,作品将呈现不断游移变化的“标准肤色”。

《降维广场No.6》丁世伟,2020

《存在》展览现场

《降维广场No.6》中,存在一个为展览空间定制的Tom & Jerry老鼠洞口,洞口的形状为“Raised Fist”emoji的剪影。临近的电源电线都从此孔洞内部蔓延至展览空间。

《存在》展览现场

丁世伟通过《降维广场》系列作品,质疑了社交媒体平台的逻辑。屏幕早已超越了早期的展示功能,而是作为人与世界互动的重要中介抽象了我们对于一切具体事物的感知。日常生活沦为这场感知性灾难的现场:再没有什么“人人都是艺术家”,取而代之的是“人人都是用户”;公共空间成为降维广场,公共知识分子变成小丑,拳头政治被流行符号所替代。

我们所指的“用户的屏幕政治”的现实在丁世伟的作品中被呈现出来。被消解了一切严肃性的“革命意识”、被暴力肢解的“产品”与屏幕上绵延不绝的赤裸生命之间相互呼应,艺术家丁世伟尝试去勾勒的正是占据了这个时代统治地位的“屏幕器官学”的意象。

艺术家简介

向上滑动阅览

丁世伟

丁世伟(b.1989)硕士毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,现工作生活于杭州。从历史、哲学和现成物中撷取符号和象征,丁世伟通过影像和装置构建饶富趣味与诗意的屏幕奇观,提示了数字媒体对物质世界再现与干预。他的作品企图用诙谐的方式对悖论进行援疑和拆解,丰富新媒体视觉文化中的集体经历,并以数据碎片填充个体经验的方式重新界定身体与媒介在真实与虚拟世界中的主从关系。以媒体介面(media interface)作为信息的窗口,他的作品在延伸同时却切断了身体与空间的真实联系;屏幕捕捉的是超越时间和空间的永恒状态,亦在这样的流动当中昭示了真实世界在媒介再现下的断裂与无力。观众通过屏幕与多媒体作品进行互动,使个体的情绪与意志得到一种符合当代生活、政治、美学魅惑的呈现,在无限循环延伸的影像蒙太奇中获得了救赎与实现。

个展包括:“随机预言”,想象力学实验室,杭州,2020;“元”,单行道画廊,北京,2019;“破晓”,现在画廊,北京,2016;“陨歌”,乌特勒支中心美术馆,乌特勒支,2016;“西风凛”,Mao Space,上海,2015。部分群展包括:“New Era F.E.S.T”,K11基金会,上海,2020;“沉默的叙述”,银川当代美术馆,银川,2019;“@端口”,中国美术学院,杭州,2018;“China, Art in Motion”,昂西城堡博物馆,昂西,2017;“Utopia & Beyond”,Castello Di Rivara当代美术馆,都灵,2016;“第二届CAFAM未来展”,中央美术学院美术馆,北京,2015。他曾于2015获得法国克莱蒙费朗Prix Videoformes特别奖,并在2014年获美国华盛顿华语电影节银奖。他的短片作品在众多国际电影节展出,曾入围法国昂西国际动画节、荷兰国际动画节、鹿特丹国际电影节、坦佩雷电影节等。

艺术家卡片

邓玉峰(b.1985,湖北巴东,中国)

《永生》

“

不仅每个人都能清楚地认识到信息泄漏的存在,人们甚至会为了生活便利,被迫或主动地用自己的私人信息进行交换。

”

《永生》是艺术家邓玉峰继《秘密》和《一场消失的运动》之后关于隐私话题的艺术计划“三部曲”的一部分。

《秘密》武汉美术馆展览现场,邓玉峰,2018

(图片由艺术家惠允)

在“第一部曲”的作品《秘密》中,邓玉峰从网上买到武汉34.6万人的信息:姓名、住址、车牌号、网购记录等。他将这些信息进行模糊处理后,办了一场公开展览。开展后,邓玉峰还带领志愿者们向这34.6万人开始陆续发送短信,邀请他们来参观自己的“秘密”,与全民共同完成这次“社会公共实验”的艺术行动。

展览现场志愿者向几十万武汉观众发送“邀请函”,2018

(图片由艺术家惠允)

在第二部曲《一场消失的运动》中,艺术家对北京的一条街进行了耗时6个月的实地勘察和测量,深入研究了这条街每个摄像头的死角(比如一片树叶刚好挡住了脸部,等候一辆公交车的掩护,前进四步向右两步刚好离开摄像头的监控范围等)。活动形式则是由艺术家充当“导游”,组团从北走到南一起“消失”在街头。

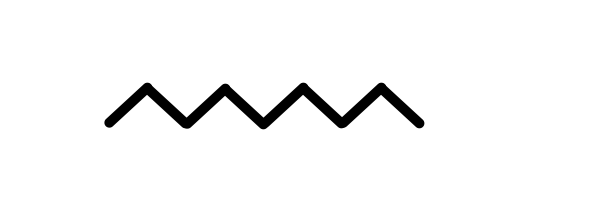

本次《存在》展览中的作品《永生》即是艺术家邓玉峰的“第三部曲”,这是一个联合世界媒体的艺术项目。作品中,邓玉峰把自己作为人类社会公民里最重要的私人信息做成了表格以一种传单的方式曝光给全世界,把自己变成一个真正的“数据透明人”,从此让自己处在一个“危险的境遇”中活着。在今天大数据时代下,社会各个环节都在大力地收集所有人的数据信息,预测在不久的将来人类将进入无隐私社会。《永生》也是艺术家想把几十年后人类在“无隐私社会”中生活的未来体验提前带到当下,来探讨人类的终极意义。

《永生》,邓玉峰,2021

《存在》展览现场

一走进展厅,一排排、一列列个人信息表格就以强烈又压抑的形式刺激着观众的感官。它们在沉默中向我们提出警告,警告着这即将到来的无隐私社会。

《存在》展览现场

“一个有血有肉的艺术家不会假装看不见回避这么多的问题,我越来越关注于那些在现实生活中解答不了的问题,和那个平行于我们生活之外的‘灰色世界’:那里也是真人真事,那里也有成千上万的生命诉求,器官买卖、迷药批发、兑换假币、手机窃听、出售个人信息等等金钱交易,无时无刻不在进行着。” 邓玉峰说。

《存在》展览现场

从这些艺术作品中,我们能看到艺术家主动地承担起社会责任。在人类世界多灾多难、风波诡谲的国际局势下,人类文明和体制都在面临新的挑战和洗牌,艺术家也不只是偏安一隅,而是参与进来,为人类文明进程带来新的火种。

邓玉峰的作品《黑经》曾于十点睡觉有限实验室艺术项目“下台表演”中展出。《黑经》像一面镜子记录着这个时代的正反面,某种程度上也形成城市文明变迁的历史痕迹。强烈的阳光和灰色产业融合后映射在建筑空间,产生出一种特别的体验感以及紧张感。一如艺术家所言,“希望艺术这块土壤,依然保持它的文化先锋性。”

《黑经》作品局部

十点睡觉有限实验室展览现场,2021

艺术家简介

向上滑动阅览

邓玉峰

1985年生于湖北巴东,2010毕业于湖北美术学院,现生活、工作于北京。

个展以及个人项目

2020 《一场消失的运动》 幸福大街 中国 北京

2019 《非分之想》个人艺术项目 城市街区 德国 杜塞尔多夫

2018 《国际邮件》犯罪实验艺术项目 私人邮箱

2018 《34.6万武汉公民的秘密》个人艺术项目 武汉美术馆 中国 武汉

2016 《破案小组》汇报展 NO!SPACE 中国 北京

2015 《黑经》个人艺术项目 互联网公共平台

荣获艺术奖

2017 荣获《第二届圈子艺术青年奖》金奖 圈子美术馆 中国 深圳

2017 荣获《后天》独立杂志授予的后天艺术奖

2014 荣获《 明天当代雕塑艺术奖》 四川美术学院 中国 重庆

部分联展

2019 《工厂艺术》 迪克工厂 德国 伍珀塔尔

2019 《乌镇当代艺术邀请展—时间开始了》 乌镇北栅丝厂 中国 乌镇

2019《风流绝唱-中法情色艺术联展》 GALERIE SOL 法国 巴黎

2018 1998-2018中国行为艺术文献展 魁北克艺术实验中心 加拿大 魁北克

2017 《三幕:游戏》 新星星美术馆 中国 南京

2016 《萧条与供给》 百家湖美术馆 中国 南京

2016 越界/过度——国际跨媒体艺术节 赛马会创意艺术中心 中国 香港

2016 《异质共生》当代国际艺术展 长江当代美术馆 中国 重庆

2015 《不仅是过程,也是结果》国际当代艺术展 意庄美术馆 中国 天津

2015 《内生外向》中英交流展 K11 中国 武汉

2014 《“关键链接”国际当代艺术展 》 北京当代美术馆 中国 北京

2014 《 三界之外——观念的绝对化 》 5艺术中心 中国 北京

2013 《 WHY NOT——上海拍卖双年展 》 世博会纪念馆 中国 上海

2013 《 暗物质(二)——当代艺术的异类表述》 中捷当代美术馆 中国 北京

参考文献

1.艺术碎片.《丁世伟 | 屏幕器官学的意象》[EB/OL].陈旻.2020

2.《物、时间、资料库——切片动画创作中帧的多重载体》[D].丁世伟.2018

延伸阅读

Wind H ·《存在》对谈:亲自生活 | 画廊周北京2021公共项目

从日记中寻找生活的救赎与诗意 |王钰清、白雪娟 |《存在》艺术家卡片系列

山中天艺术中心位于北京当代艺术地标798艺术区南门,由著名建筑师董豫赣设计,建筑师运用园林方法在室内空间创造了山水栖居的意象。

山中天艺术中心集思想孵化、学术研究、艺术展览、协同创新、人文教育、文化体验为一体,目标是创办多元化研究型的艺术机构,打造国际艺术交流的学术平台。

展览中心强调“实验”的概念,以展现中国当代艺术发展的新方向。人文艺术学院面向大众,定期举办各种线上及线下活动,挖掘、激活、传承、复兴中国书院文化传统和精神价值。大师工作坊也是创新研究院,汇聚不同领域专家进行互动,从而产生新的思想、新的形式、新的作品。

山中天艺术中心注重各学科间的融合交流,开放包容,为各种思想提供展示的舞台,为艺术与生活搭建一架沟通的桥梁,去揭示、去探索和发展人的创造潜力。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享