关于讲座

2021年1月30日,策展人、艺术史学者芭芭拉·伦敦,也是《录像/艺术:第一个五十年》一书的作者,与OCAT上海馆展览“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”的策展人金曼展开线上对谈。

线上对谈的内容将分上、下两篇与观众分享。在下篇中,芭芭拉·伦敦对展览“重新聚焦媒介”进行评论,分享了在MoMA工作的经历,还回答了观众的提问。

下篇约8000字,预计阅读时间:25分钟

相关阅读:

录像/艺术,第一个五十年:

芭芭拉·伦敦与金曼对谈

对谈直播截图

嘉宾:芭芭拉·伦敦 Barbara London;金曼 Kim Machan

<<请向上滑动查看图片>>

金曼 Kim Machan

我想我们现在可以浏览一些展览现场的照片。你或许可以做些评论,这样也能将话题引回到你在纽约的交际网络,以及你对本次展览中作品的看法。第一件作品是一个来自3000英里以外的实时投影。你刚刚谈到什么是实时影像和录制影像,而展览开篇的这件投影作品就提出关于这些问题,并进一步加大质询的力度。那么,这其中的时间差究竟是什么?

OCAT上海馆“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展厅入口

芭芭拉·伦敦 Barbara London

我认为以这种方式展示白南准的《电视佛》是精彩而巧妙的。如今,艺术品的跨国运输成本十分高昂。你用这件作品直接切入了本场展览的理念雏形。正如你所说,这件作品本身即为一个“实时”影像,是关乎“现在”的。我觉得将它设置为观众入场后相遇的第一件作品真的是一个绝妙的选择。这个装置鼓励观众去解读,并真正去感悟它背后的思想。不过可能有些人刚开始并不会意识到这个影像是实时的。

金曼 Kim Machan

我们会告诉他们,但还是有观众怀疑这是真的实时直播,还是前期录制的影像。在展览开始的那一瞬间,关于媒介以及我们真正所见之物的问题就层出不穷。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

《电视佛》的原始版本被阿姆斯特丹市立博物馆(Stedelijk Museum)收入馆藏。当观众真正去亲身体会这件作品时,唯一能够使他们认识到佛陀正在观看实时影像的方法就是让他们将手放在摄像机前。这样,他们的手就会“实时地”出现在显示器上。

金曼 Kim Machan

但我想这在很大程度上让我们反思如今基于互联网与科技所生成的视觉语言。什么是真实的?什么是人工制造的?总有一种不稳定的概念,我们无从得知。不过,我可以负责任地担保,这个影像在绝大多数时间里都是实时直播,你可以在投影中看到身处韩国的观众正在实时地观赏这件作品。值得一提的是,这个画面还会被传送回位于韩国的白南准艺术中心(Nam June Paik Art Center)。因此,韩国的某位观众可以看到在上海的投影,甚至可能在转播影像中看到自己在上海的展厅中的被投影的影像。所以说,我们可以通过多种曲折且复杂的方式去思考那个影像到底是什么。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

事实上,我认为这是南准与其他先驱录像艺术家一直在探讨的一个哲学性问题,即:什么是“现在”,何为“当下时刻”?这在当时是非常重要的课题。正如你所指出的,如今这个问题依然值得关注,因为新冠病毒使整个世界都慢了下来。我们将看到艺术品发生很多变化,同时也将目睹博物馆在探索如何前进的过程中所经历的巨变。封城期间,每个人手中的那部小小的智能手机使我们得以相互联结,但或许也会令我们疯狂。艺术家瑞秋·罗森(Rachel Rosen)最近告诉我,疫情防控期间,她在家中逐渐对整日盯着屏幕的生活感到厌倦。那代表着她的社交生活、她的工作、她的一切,而她不能走出房门来到户外。我们热爱我们的设备,但也憎恨它们。很高兴我们现在可以进行这样的对话,这真的是一件非常了不起的事情。

金曼 Kim Machan

这是一个有趣的进步,似乎让我们望见未来的展览将会被打造成什么模样。实际上,当我们举办这些大型的国际展览时,只有极少数人能够真正在第一时间到世界各地进行观看。过去,我们往往会认可这些展览是完全开放的——你可以在上海或者纽约亲眼见到这样那样的项目。但事实上,这是一项成本很高的行动。即便能够承担飞机旅行的开销,你是否能负担得起这其中的时间成本?另一方面,新冠病毒的肆虐让我们真正开始思考如何体验展览?怎样才能以一种更加深入徐缓的方式进行体验?举例而言,在我们一起准备这次对谈时,前期讨论加起来大概需要五个小时。那些谈话内容并不一定会出现在今天的对话中,但它们是那么丰富精彩,而不知为何我觉得,如果是在新冠病毒来临之前,整件事情就不会以这样的方式发生。我觉得现在这个通过流媒体技术实现的讨论太精彩了!你所拥有的知识真是一笔财富——幸运的是,你已经将其中的一部分撰写成书!

山口胜弘,《宫娥》,1974-1975,闭路电视录像装置。“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场,2020-2021,OCAT上海馆

芭芭拉·伦敦 Barbara London

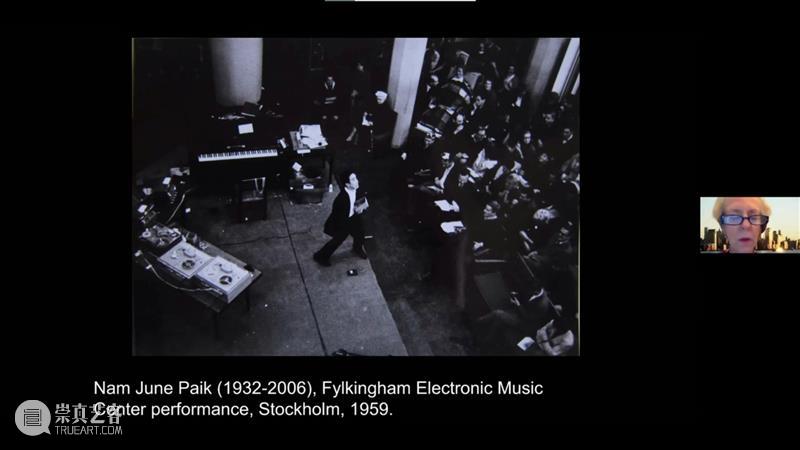

我很幸运能够活在遇到山口先生的时代。1974年,我在纽约与他相识,当时他正在MoMA参加“开放回路”(Open Circuits)项目研讨会。几年后,我前往日本为“从东京至福井与京都的录像”做调研,这个展览中也包含他的作品。遗憾的是,他和参与那场展览的其他几位同辈艺术家都已经在几年前去世了。在山口先生逝世前一年,我有幸前去养老院探望他,当时的他还在兴致勃勃地创作艺术。他总是在阅读,研习艺术、设计与科技,如此博学,思虑深刻。

展览中的这件作品就是他对委拉斯开兹(Diego Velázquez, 1599-1660)创作于1656年的名画《宫娥》(Las Meninas)的一次精彩演绎。《宫娥》原本是一幅描绘皇室成员的肖像画,画家本人就处在画面之中,画中的镜子映照出观看者的身影。这其中的透视空间关系非常复杂。山口先生能够早早就以此为灵感,通过实时影像进行艺术创作,冠绝当时。

金曼 Kim Machan

1972年,他在东京做了自己的第一场互动式录像表演,与丹·格雷厄姆(Dan Graham, 1942-)属于同一时期,比布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman, 1941-)或许要稍晚一点。令人感慨的是,这种互动技术一经可用,艺术家们就开始自主尝试,试图探索用这种技术进行艺术创作的可能性。我认为这是一个在世界范围内都普遍存在的现象。山口先生这件作品真正吸引我的地方在于他将西方绘画引入创作之中,并以自己独特的方式对《宫娥》进行了再诠释。他曾经特别谈到过这件录像版《宫娥》的制作,通过闭路电视技术让所有视线“再度复杂化”。这件作品直到现在也还未被载入录像艺术史册——我希望这次展览能改变这种状况。我想这主要是由于展出单频录像是非常容易的,那种录像作品很轻便,能以相对容易的方式巡回世界各地,而录像装置则需要更多资金与现场作业,艺术家必须在布展现场进行指导。因此,那些难以安装及拍摄的装置作品往往不会被纳入收藏。所以我得强调,大家需要通过动态影像才能真正了解作品是什么样的。你是否可以围绕艺术品被遗忘的问题进行一些评述?

芭芭拉·伦敦 Barbara London

就20世纪70年代从事录像创作的艺术家们来讲,我认为他们所创作的单频录像具有一定的自发性,也比需要更多设备和空间的多频录像装置更易于展出。大家或许可以从亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 1869-1954)如何创作他的绘画作品和小型人体雕塑的角度,通过类比来理解这两种录像的创作形式。马蒂斯的绘画作品都非常正式,而当他在创作小型人体雕塑时,通常都会使用柔软的粘土亲手塑形制作,完成的作品就会被赋予一种触觉性的亲密感觉。对于录像而言,历史是一道难题。最早的一些录像作品昙花一现,之后便被遗忘。我想这就更凸显出你展览中的这种研究是多么重要。我希望很多人都能来参观这场展览,在你精心设计的展览空间中漫步,观看录像,阅读文献资料,去了解所有这些以极具原创性的方式进行创作的艺术家们。

早在70年代,就有少量的“研究型”展览。其中一个是由费城当代艺术中心(Institute of Contemporary Art,简称“ICA”)杰出的总监苏珊·德勒汉蒂(Suzanne Delehanty, 1944-)组织策划的。这场展览呈现了若干国际艺术家的创作,包括装置和单频录像作品。来自日本的作品全部都是单频录像,一部分是出于经济上的原因。因为艺术家们只需要将3/4英寸的录像带装入信封,然后邮寄出去,操作起来十分简单。这是当时的经济状况。ICA还为这次展览出版了一本画册,每位参展艺术家的个人简介都拥有同样的篇幅,每个人都受到平等对待。真希望像那些像《宫娥》一样的早期录像作品能够被日本的某家大型博物馆收藏起来。

金曼 Kim Machan

我在回想过去十年里举办的所有展览,以及一些针对早期录像艺术的优秀研究。近期,孙松荣曾策划过一场展览,对台湾录像艺术的开端进行了研究。当我试图深入了解他的研究时——我有他与共同策展人王柏伟合作编纂的展览画册——也观察到了其中最为有趣的一点:装置艺术会给人带来真正生动有趣的视觉体验。但那些装置作品就是不那么易于流传,于是人们总是又回到单频录像,而这些单频录像往往会自然而然偏向叙事。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

我刚刚在想,装置作品其实是非常复杂的存在。它们在技术层面上很复杂,需要空间,并且还会发出声音。当一件作品被借去展出,至少它的雕塑构件需要运输传送。同时,借入作品的展览方可能还需要负责必要设备的组装,而在这一过程中,他们始终要考虑艺术家的意图和审美。与作品相关的学术成果是档案保存过程中的一个重要部分。当我谈到自己是如何在MoMA工作的时候,我常说我会将艺术家给我的每一张纸都留存下来,无论是简历、文稿、画册,还是杂志文章。所有的资料都在MoMA,现在被存放于图书馆中,供未来的研究者使用。当然,它们都已经被和我一起工作的实习生整理得井井有条,这也是他们的实习工作内容。很多重要的资料就在那里,等待着学者们前来发掘探索。事实上,我正在指导两位在匹兹堡卡内基·梅隆大学(Carnegie Mellon University)攻读博士的年轻艺术史学者,其中一位即将对MoMA录像艺术项目的历史进行深入研究。

由于一直在美国工作,我对美国艺术家的作品最为了解,但我也总是会非常努力地去了解其他国家的艺术创作。一些早期活跃的艺术家已经被忽视。也许是他们的性格略显怪异,或者是其政治立场与主流相背,但如今他们的一些作品正在被重新审视,我们也开始看到他们作品的回顾展。只希望这些艺术家的作品能够得到妥善的整理归档。费城现在有一个很不错的机构,叫做“日本合作编目组织”(Collaborative Cataloging Japan),主要专注于保护与展示日本非常早期的实验录像与电影。我们在中国和韩国也需要这样的机构。我衷心希望精力充沛的年轻学者们可以去开展这项工作。亚洲艺术文献库(Asian Art Archives)正致力于收集这些地区的蜉蝣(短期)印刷品(单页、杂志等),同时也在开展访谈工作,特别是针对年纪较大的艺术家。在这些艺术家们还健在的时候与他们进行访谈是很重要的。

艺术家访谈真的非常重要。在MoMA,我们收购每件媒体艺术装置作品的同时,都必须要对艺术家本人进行一次深度采访。一个由登记、保护与策展等部门的工作人员组成的团队会和艺术家坐下来展开访谈,针对新收入的艺术品的美学主张提出非常具体的问题。这些与艺术家的对话会用摄像机记录下来。把艺术家对作品的美学和技术思考进行记录,以备日后参考,这是至关重要的;同时,以这种方式去了解艺术家的性格特质也是很有意义的——所有这些都与作品息息相关。未来的某个时刻,策展人能够查看这些文件,并在把握艺术家美学思想的前提下,就如何处理任何技术升级做出正确的决断。多年以后,如果需要开展修复工作,人们要怎样实际操作呢?其实,在购入一件艺术品之前,我们就要开始为充分了解它的内涵而付出努力。机构或私人藏家需要去理解作品的意义,同时也要明白拥有这件作品所要承担的责任。

小野洋子,《天空电视》,1966-2020,闭路电视录像装置。“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场,2020-2021,OCAT上海馆

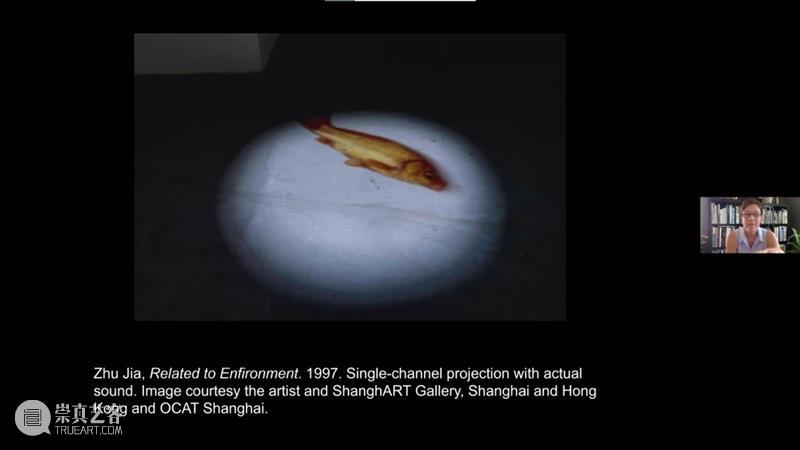

金曼 Kim Machan

我们现在来看看本次展览中小野洋子的作品《天空电视》(Sky TV, 1966)。其中,对科技的绑架以及对电视功能的改变是多么精彩:在这里,电视不再是广播娱乐的载体,而闭路电视不再是监视设备。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

这件作品还表现出非常神奇、非常形而上的一面。摄像头被安装在屋顶上,于是观众们看到的是一个呈现天空景象的显示器。自然是什么?自然始终在变化,自然具有生生不息的周期循环。通常我们觉得科技是冰冷的,中立的。然而,如果科技到了艺术家手中,或者成为政治工具,它的中立性就此消失。这一点很有意思。

金曼 Kim Machan

我欣赏这件作品的原因在于,当你注视着显示器屏幕时,虽然你知道摄像机是指向天空的,但显示屏本身是平面的,这是对天空空间的一种表达。然而,如果认真思考一下眼前的景象,你会察觉到镜头所捕捉的是无尽的天空,因为天空不曾停歇,会向外无限延伸。因此,你是在通过这根连接屋顶摄像头的纤细电线将整个宇宙尽收眼底。对我来说,这是如此崇高——原本用于大众传播和观赏性娱乐的工具突然被用于创造令人难以置信的哲学性、精神性的体验,其中的智慧与巧思也使人不禁感慨赞叹。

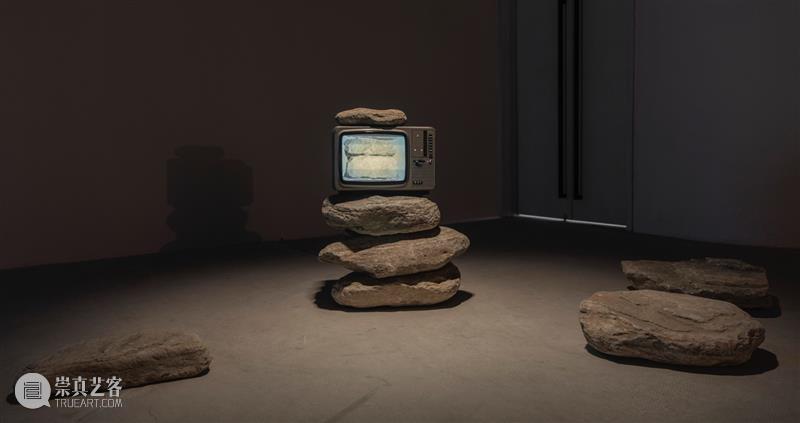

朴铉基,《无题(电视石塔)》,1979-1982,单通道录像装置。“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场,2020-2021,OCAT上海馆

芭芭拉·伦敦 Barbara London

朴铉基(Park Hyunki,1942-2000)的作品很迷人,彰显了韩国审美趣味,而且如你所说,它与小野洋子的作品有所不同。这件作品展示了自然事物与电视机显示屏所代表的人造物的并置。我看到你在展厅中启用了一台老旧的模拟电视,保持了作品原有的美学韵味。这件作品是在1979年至1982年间创作而成的,它的美学特质体现在显示器的实体性与体量感上。因此,用当代制造的那种平而薄的显示屏去展示作品中的录像部分是不恰当的,关键在于要以装置作品原本意图被看到的方式进行展陈。

金曼 Kim Machan

显示器所塑造的雕塑性空间在整场展览中反复出现。这就很明显了,平面显示屏与阴极射线管显示器(Cathode Ray Tube, 简称“CRT”)所呈现的立方体形象是不一样的,CRT显示器所占据的延展物理空间是作品所固有的。对于这件作品来说,这种技术是具有媒介特殊性的,并且在以那个原始的显示器类型、模型与风格呈现时,显示出最本真的状态。本次展览中的所有作品均是如此,我们试图采用贴近原作的技术尽可能还原作品的原貌。我希望这些作品能够拥有与原作一样的雕塑感,而不只是普通的投影或显示屏。

展览“纵观音乐3.0”(2011.2.16-6.6),纽约现代艺术博物馆

芭芭拉·伦敦 Barbara London

若干年前我还在MoMA时,与同事一起储备了五十多台4:3的立方体显示器。这意味着如果现在去MoMA参观,你很可能会在展厅中看到不少通过这种立方体显示器呈现的早期录像作品。

接下去我想展示几张幻灯片,让大家了解一下我在担任策展人时所做的工作。我一直对音乐很感兴趣,曾经组织过三场展览,探索音乐与视觉实践之间的互联关系,它们分别是:“纵观音乐”(Looking at Music)、“纵观音乐:第二面”(Looking at Music: Side 2)、“纵观音乐3.0”(Looking at Music 3.0)。每场展览都是一次多媒体艺术盛宴,并将焦点放在某一个特定的十年——七十年代、八十年代和九十年代。其中有太多事情值得讨论了!

谢尔盖·齐尔品,《电机质长椅》,2013,长木凳,扩音器,传感器。“声音:当代乐谱”(2013.8.10-11.3)展览现场,纽约现代艺术博物馆

这是我卸任前在MoMA组织的最后一场展览,为我在那里40年的策展人生涯画上了句号。展览名为“声音:当代乐谱”(Soundings: A Contemporary Score)。这张照片上可以看到,在展览入口处,我将谢尔盖·齐尔品(Sergei Tcherepnin, 1941-)的《电机质长椅》(Motor-Matter Bench)放在了那里。在策划这次展览时,我也像你一样,对如何吸引观众、如何让他们在观看和聆听不熟悉的作品时能够感到舒适这类问题做了很多思考。策展人在选择展品时会试图去囊括多种多样的感官与审美元素。我选择了几件需要在黑暗房间中观赏体验的装置作品,但在明亮的展厅里,也展出了更具雕塑感的声音作品。齐尔品的作品位于展览的“登陆点”,观众们在走进主展厅之前都会看到它。这是一把真的纽约地铁长椅,被放在通常放有软凳的地方。观众可以在齐尔品的地铁长椅上坐下来,通过骨骼传导,听到艺术家的声音创作。

barbaralondon.net

2020年1月,费顿出版社出版了我的《录像/艺术:第一个五十年》这本书。我已经开启了新书巡回发布会,但新冠疫情的爆发让发布会被迫中止。我那时就在想,我现在要做些什么?不能在家中袖手旁观。于是,我与一个名为“Bower Blue”的出色小型制作团队合作推出了“芭芭拉·伦敦来电”(Barbara London Calling)播客项目。我与12名媒体艺术家进行对话,对话最后我总会向每一位艺术家抛出这样一个问题:是否认为自己是一名媒体艺术家?每个人都给出了否定的回答。他们始终在进行跨领域创作,也更愿意为自己贴上“艺术家”这个简洁的标签。然而,我们要铭记的是,艺术家的思想与实践始终是第一位的,媒介是次要的。

金曼 Kim Machan

芭芭拉,感谢你在此和大家分享你的知识与经历。事实上,你所讲述的都是珍贵的第一手资料,为我们揭示了东亚录像艺术的某些方面是如何融入西方艺术史,以及艺术家的交际网络是怎样在与第一个全球性当代媒介的互动中不断交织重叠的。我们也能看到,东亚艺术家们通过在纽约等其他地区的国际亮相,已经对西方艺术家产生了巨大的影响。与此同时,随着西方艺术家与学者不断造访东亚地区,录像媒介的美学语言也成为一种属于整个当代世界的话语,归属于一个全球性的艺术世界。通过聚焦媒介和重新聚焦媒介,我们正在重新思考录像艺术的美学语言,并进一步巩固该语言作为重新思考传统艺术和当代艺术的立足点。非常感谢芭芭拉,希望我们之后还能将这个对话继续进行下去。

Q&A 观众提问

Q1

请问芭芭拉最欣赏中国录像作品的哪些特点?

芭芭拉·伦敦 Barbara London

不得不说,我十分欣赏(中国录像作品的)那种机智感。这里我指的不是幽默,而是一种诙谐的智慧。这些作品往往会体现出一种专注和投入,还有一股动力,而我很欣赏这种精神。

我在中国或其他地方做研究的时候,相信探索过程中的关键点在于观察并尝试理解其文化的内涵和其中不可或缺的组成部分。我对那些深层的东西作出反应,去了解一件艺术品是如何被贯穿于艺术家成长历程与日常生活的文化所塑造。

金曼 Kim Machan

我个人认为,录像的有趣之处在于,任何艺术家触及这种媒介时,那些真正深刻的特质在录像艺术中会展现得更加清晰明了,因为录像作为一种艺术媒介并不具有特定的民族特征。录像媒介本身即是透明的,不依附于千百年来的传统或惯例。作为一种新兴媒介,录像被应用的时间相对较短,差不多只用了20年每个人就都可以实验和实践这种媒介了。你可以将录像艺术视作一种衡量当代文化态度与文化特质的标准,在这一方面它或许比其他任何艺术媒介都要更胜一筹。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

我可以再补充几句,聊一聊陈劭雄的创作。他会绘制水墨画,并基于新闻报道将这些画作转化为动画。他常常选用当地或全国性的事件,让它们在自己手中转变成别的事物。这些作品吸引我的地方是艺术家本人在其中展现出的智慧与动力。事实上,MoMA馆藏中就有他创作的一部动画作品。我们还购入了培力的《进食》,作品仅由三台堆叠的显示器组成。通过向我们展示一个中国人用西式餐具吃西餐的场景,艺术家仿佛是在发问“何为文化”。

Q2

请问芭芭拉对早期中国录像艺术中,像张培力的作品那样的重复性如何解读?

芭芭拉·伦敦 Barbara London

在许多早期录像艺术作品中,“重复”是作为一种结构性元素被使用的,而这是由一系列不同的原因促成的。行为的重复是直接的、优雅的,可能也是对观众的挑战。在张培力的作品中,重复一个特定且为人所普遍熟知的动作时常会令人迷失方向。他对“重复”的使用往往是为了提出与权力与颠覆相关的问题。举例而言,培力曾这么干过:他本人坐在一张椅子上,摄像机镜头对准他脚边的一只被抱住的鸡。他把鸡放在一个水盆里,用肥皂和水一遍又一遍地为它清洗身体。最终,这只闷闷不乐的鸡在这次清洗中幸存了下来。这是不太寻常的,也令人感到不适。由此,人们可以去思考其中的隐喻或符号所体现出的各种微妙细节。洗鸡的人拥有操控权,他不断地重复着清洗的动作,令人不安。在另一件录像作品中,他一次又一次地将一面镜子打碎又重新粘合,整套动作曲折冗长。我们或许可以说,这与小野洋子在呈现天空和宇宙的无限性时所采取的手法有着异曲同工之处。日常生活看似有些无聊,但从另一个角度出发,它也是妙趣横生的。我们有特定的日常仪式与生活模式:每天都以相同的方式刷牙,早晨都用同一个杯子喝茶。我了解到,培力打碎又重新粘补的镜子是当时中国人家里都有的那种标准尺寸的镜子。所以,他破坏的镜子是根植于日常生活的。与此同时,“重复”也是当代音乐中的一个构成元素。

金曼 Kim Machan

真正仔细去观看张培力早期的那些作品,思考他用录像媒介所做的一切的确是很有意思的。有一些事情电影就是无法做到的。录像可以被带入私人空间,独立操作,有必要的话再增加一个人进行协助。标准VHS录像带的时长是180分钟,《30×30》这部作品的原始版本中,粉碎与粘合镜子的重复性动作就持续了180分钟。同样地,他在1993年创作的下一部作品《(卫)字3号》中,为鸡清洗身体的催眠式行为持续不停,拍摄时长也达到了录像带的最大限度。张培力一直在他的艺术实践中使用观念性的规则,创作带有指令性的作品,这些早期的录像都是以“按章工作”为基点的长时间作品,这是电影无法实现的。

第一个原因就涉及到成本问题。一位艺术家真的能投入高昂的电影成本去开展这样枯燥无味的实验吗?这是只有在人们获得了可以将不值得保留的录像片段轻松抹去,并重复使用同一卷录像带存入新录制的影像这样的自由时才能完成的事情。这是一种对录像媒介的探索,也是对这一媒介非常具体的应用手段。不幸的是,这些录像带中的许多原始片段由于在妥善归档之前就损坏了,如今都已丢失,这也就解释了为什么我们今天只能看到缩短的版本。这种单一长镜头的实验遍布世界各地。我觉得这又引申出一个非常有趣的问题:当人们第一次接触摄像机时,他们是如何想到要去做点什么的?他们必须去思考手中的媒介能做些什么。

芭芭拉·伦敦 Barbara London

我认为你的想法,以及你在这场精彩的展览中所做的就是去研究“重复”的应用。一些率先对录像展开探索的先驱艺术家,比如美国的布鲁斯·瑙曼,在工作室里一遍遍地重复自己独立完成的动作,并将它们全部记录下来,直到录像带全部用完。事实上,多年前我在纽约大学讲授录像艺术史时,我让学生们观看了一整部60分钟的布鲁斯·瑙曼在1969年创作的《唇音同步》(Lip Sync)。录像中他的头部,确切地说是从他的下巴到鼻子的脸部区域在画面中呈倒置状态,充满了整个屏幕。他戴着类似御寒耳罩的大耳机,口中不停重复着“唇音同步”这个词。实际上他听到的是自己几秒前说的话,所以他是在努力重复,尽量和耳中听到的之前发出的声音完全匹配。这是一个非常单调的行为,但稍过片刻,你会逐渐意识到,当他不断复述自己听到的内容时,这一重复性动作本身也在发生细微的变化:唇音同步,唇音同步……一直持续60分钟。我的学生们几乎要失去理智,于是我向他们解释,必须要让自己完全投入进去,这件作品本身就像是一次冥想。他说个词的方式必定会产生差异。因此,观众在观看时可能会做梦或分神,但同时他们也可以在这个过程中去寻找那些细微的差异。

金曼 Kim Machan

我想他对自己的行为应该有一些更为慧黠的思考,而不仅仅是将它归为纯粹的冥想。

图片截取自嘉宾PPT

文章译自经嘉宾审校的英文讲稿,翻译:马可昕

关于嘉宾

芭芭拉·伦敦

Barbara London

芭芭拉·伦敦是一位常驻纽约的策展人,艺术史学家,也是《录像/艺术,第一个五十年》(费顿出版社,2020年)一书的作者。1973-2013年,她在纽约现代艺术博物馆(MoMA)任职期间,创立了录像-媒体展览和收藏项目。她的近期工作还包括播客系列“芭芭拉·伦敦来电”,展览“看见声音”(独立策展人国际联盟,2020-24)。

金曼

Kim Machan

金曼是亚太媒体艺术(MAAP - Media Art Asia Pacific)的创始人,曾在澳大利亚及亚洲地区开展一系列策展项目,其中包括在2014-15年于上海、广州、首尔、布里斯班和悉尼多地巡回性展览——“海陆空:重访录像艺术的空间性”;并曾策划包括张培力、王功新、席帕·古普塔、郑然斗、张怡和大卫·凯利等艺术家的个展。金曼目前在澳大利亚昆士兰大学进行东亚录像艺术兴起方向的博士论文研究。

当前展览

随波逐流/逆流而动:当代摄影干预

2021年4月17日至6月20日

环形撞击:录像二十一

2021年4月28日至7月11日

温馨提示:

观众须出示本人有效身份证件、本人实时绿色“随申码”;入馆前须接受体温测量;参观过程中皆需全程佩戴口罩;排队和观展时请保持1.5米以上距离;展厅将实施限流措施。

关于OCAT上海馆

参观时间 | Admission Hour

10:00-18:00 周二至周日(周一闭馆,节假日等特殊时期开放时间根据场馆公告而定)

最后入场时间:17:30

10:00-18:00 from Tuesday to Sunday (Closed Mondays except public holidays)

Last Entry 17:30

联系我们 | Contact us

Email: ocatshanghai@ocat.org.cn

Weibo: @OCAT上海馆

Instagram: @ocat__shanghai

Tel: 021-66085180, 021-66085119

地址 | Address:

上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院,负一层(轨道交通8号线、12号线曲阜路站)

-1F Sunken Garden, Lane 9, Qufu Road, Shanghai (MTR Line 8 & 12 Qufu Road Station)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享