上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

上海明珠美术馆于2021年5月29日至8月22日策划举办题为“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”的艺术家群展,以朴素的方式从材料出发,试图将探索引向艺术观念与语言的精妙幽深之处,为观众带来一系列古代陶瓷及工艺美术以外的、以陶瓷为媒介的独特艺术创作。

展览甄选14位当下活跃在艺术领域具有代表性的中外艺术家(按音序排列):(法)塞莱斯特·布谢-穆日诺(Céleste Boursier-Mougenot)、陈小丹、耿雪、梁绍基、梁婉莹、刘丹华、刘建华、柳溪、苏献忠、隋建国、孙月、徐鑫桦、徐震®、赵赵,展出他们以陶瓷材料作为媒介、或与之相关的艺术创作,探索与呈现以历史悠久的陶瓷材料为媒介的艺术新观念、新表达、新语言。

“‘从泥土到语言’,过程中又有手、有心、有火……这些陶瓷艺术作品是自然之物、思想之物亦是劳作之物,从某种意义上讲,是‘天成’与‘偶得’之物,是实物更是有关艺术、创造与生命的隐喻和象征。”(上海明珠美术馆馆长、策展人李丹丹)

14位中外艺术家的30余组多元作品,包括雕塑、装置、影像、绘画、摄影等形式,以生于土、格物、怀古与挪用、日常与非常、身体与身份、时间、联觉与自然,7个篇章为线索提示,引领观众从不同维度去理解作品,打开想象的空间,抵达创作思考的内核。因为作品的多异性和丰富性,一位艺术家的作品可能出现在不同篇章,一件作品也可能跨越多个维度。30余组作品在这7个篇章里的陈列是诗意而松散的,是边界模糊的,期待观众徜徉其中,触发不同以往的思维火花。

壹、生于土

隋建国《肉身成道》《拳击泥稿》

耿雪《金色之名》

隋建国影像作品《肉身成道》在上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

《庄子·在宥》有云:“今夫百昌皆生于土而反于土。”意为而今万物都生长于泥土而又复归于泥土。展览以此开篇,从“吐生万物”的泥土为起点,探讨艺术和生命的本源。正如艺术家隋建国所说:“人跟泥巴打交道上万年……那一捏一握,就是人在创造世界。”他的影像作品《肉身成道》记录拳击泥土的创作过程,与2008年开始的“盲人肖像”系列一脉相承,关闭了自己视觉的感官,试图摆脱传统雕塑的语言和思维,把身体的动作放到了作品的核心,让泥塑回到了最原始的状态,将触觉或者说人的心灵感觉推向极致。与影像同时展出的《拳击泥稿》即是留存实物。

“生于土”篇章里的另一件作品是艺术家耿雪的泥土定格动画《金色之名》,用象征生命的泥土作为语言,影像里泥土塑造的人物在黑白世界中不断前行,前仆后继地创造着一件内在是金色世界的擎天大物,不惜牺牲彼此,由完整到残破,呈现出人类历史的创伤、磨难与创造力,映照着现实世界里人的生存和生命。与动画影像配合的装置散落屏幕前,金色“大碗”里也嵌着小屏幕,翻滚播放着金色的人物,观众低头观看时如同在井中窥见生命之泉,充满魔幻的体验感加强了命运的感知。

贰、格物

刘建华《线条》《颜色》《方》

苏献忠《纸》

刘丹华《锦灰堆》

刘建华作品《线条》在上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

《礼记·大学》里说:“致知在格物,物格而后知至。”“格物”的意思是推究事物的道理,认识世间万物。在此次展览中,这一篇章更多体现在对材料的探讨和理解上,展现了艺术家对传统陶瓷语言的提炼与创新表达,时常令观众惊叹:“陶瓷竟然可以这样做!”比如美术馆入口处,艺术家刘建华的作品《线条》用青瓷塑造简洁线条,颠覆以往人们对材料认识上的视觉经验,不仅是对陶瓷的新认识,也是对线条表达的新认识。

另一组刘建华的作品《颜色》保留了人工揉瓷泥的最初形态,以纯然质朴的泥团承载色彩的多元性,烧制过程中瓷泥裂开的痕迹也自然呈现,用纯度塑造精神。

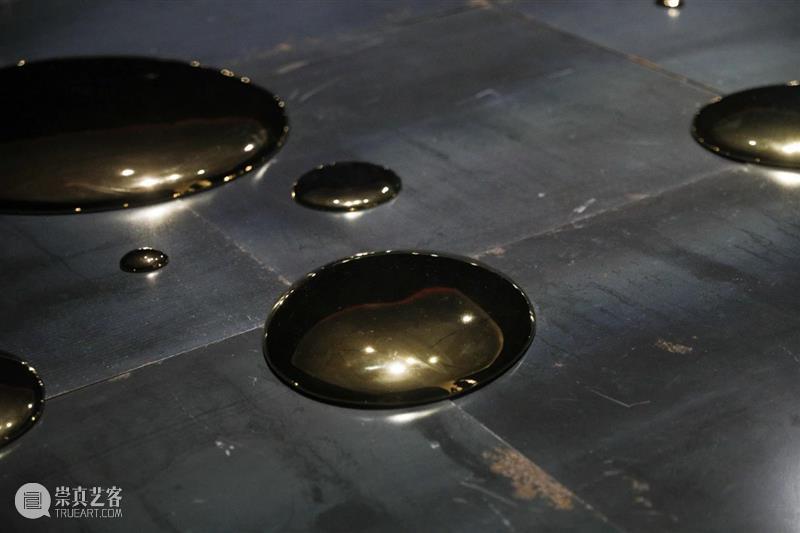

放置在小黑屋里的《方》则将陶瓷与工业质感的钢板结合,陶瓷化身金色“液体”,如同从天而降,“滴落”在方形钢板上。同为从火演化而来的材料,钢坚硬却易腐蚀,陶瓷易碎却可以保存更久,方与圆的造型碰撞,材料之间并存的对抗性与依赖性在纯粹的形式中得到体现。在刘建华看来:“纯粹性是作品体现的本质,也来自于人的内心对物质的一种理解和感应。”

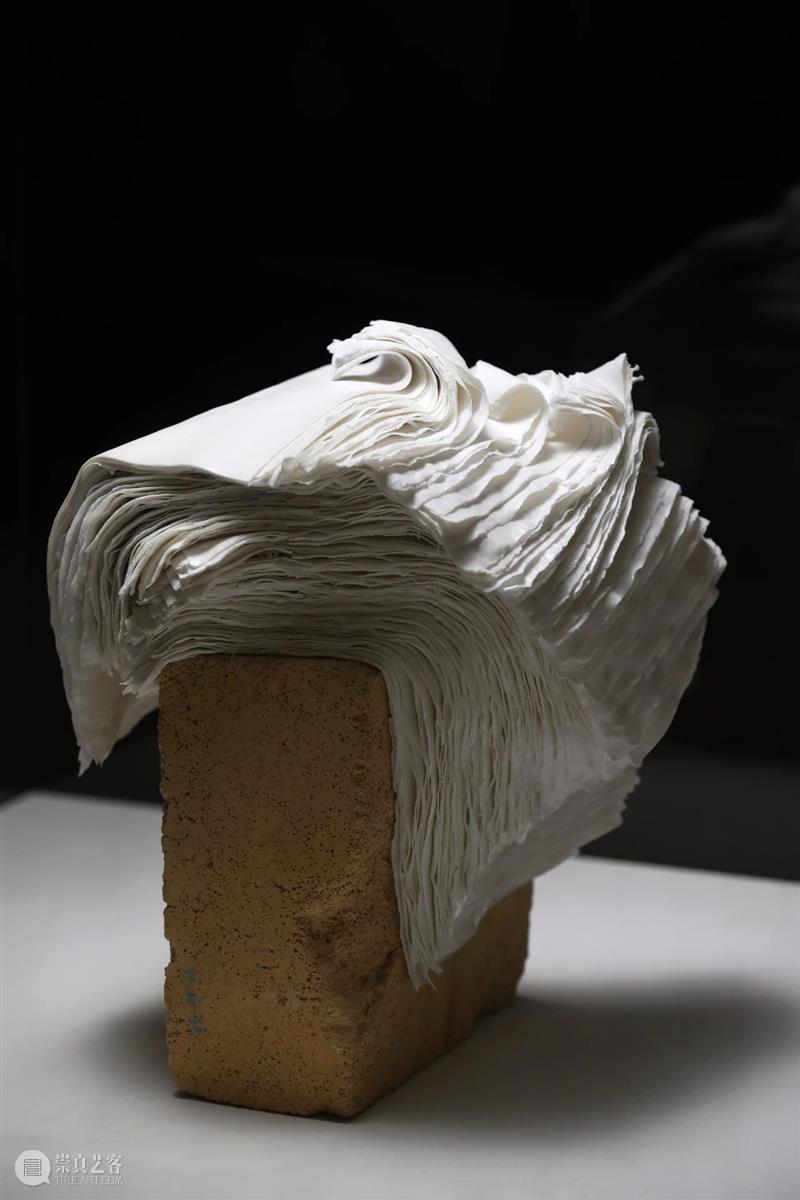

“格物”篇章里,令人不敢相信竟然是陶瓷材质的作品不止一件。来自德化百年陶瓷世家的艺术家苏献忠将纸的柔软赋予瓷的坚硬之上,从层层叠叠、薄如蝉翼的白瓷“纸”中可见德化薄胎瓷塑的技法,又能感受到东方禅思的当代表达,让白瓷这种古老的材料焕然新生,散发出诗意。陶砖底座源自烧制白瓷“纸”的砖窑,陶与瓷、粗糙与细腻之间既是对比更是相生相依的关系。《纸》系列作品之一被英国维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏。

与苏献忠的《纸》近可相望的另一件作品《锦灰堆》,则是用陶瓷逼真再现了即将燃尽、几乎完全化为灰烬的纸张,创作者是同样出生于陶瓷世家、从小谙熟陶瓷工艺的艺术家刘丹华。他挑战材料的极限,极薄的瓷片采用了传统的捏雕手法和手工釉上彩的技艺,达到了细腻而微妙的视觉效果。在刘丹华看来:“纸在火的燃烧下呈现的是灰烬,那么泥在火的燃烧之后在某种程度上呈现的其实也是灰烬,只不过我们把这种灰烬称之为瓷。”展览特别为此设计了红色灯光背景在《锦灰堆》后,烘托这仿佛火中燃尽、实则浴火重生的新意之作。

叁、怀古与挪用

徐震®《没顶曲项瓶——清雍正粉彩桃蝠纹橄榄瓶》

赵赵《世界啊》《星空》《宋 建窑黑釉兔毫铜扣盏》

徐震®作品《没顶曲项瓶——清雍正粉彩桃蝠纹橄榄瓶》在上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

赵赵作品《世界啊》(左、右)《星空》(中)及他收藏的宋代兔毫建盏在上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

肆、日常与非常

柳溪《2020》

梁绍基《醉》

梁婉莹《移植》

徐鑫桦《生活博物馆》

艺术家柳溪的作品《2020》既是日常也是非常,是她为2020年这特殊的一年而作,同时也是她在材料语言上的一种探索。《2020》利用传统器型的瓷瓶,进行切割、变形、重组,形成了新的形状,变成了承载当下情绪的容器,紧张不安但抱有希望。柳溪尝试让陶瓷和其他材料结合,塑料制的苔藓依附于褶皱扭曲的瓷瓶上,组成了变形张力下的日常。绿色是富有生命力的颜色,从淡绿到深绿的作品排布,描述着时间。通过时间考验,希望带来更多的感悟和智慧。深浅渐变的绿色瓷瓶之下,椭圆形展台以清浅青瓷色铺底,侧边涂抹近似河床泥土的藕荷色,暗藏了从泥土到陶瓷的生生关联。

艺术家梁绍基的作品《醉》放在“日常与非常”篇章里,是在2020年疫情背景下,在一种非常态中对当下的反思和讨论。艺术形式上采用了综合材料,有他惯常用的代表生命轮回的蚕丝,有象征工业科技的三角锥和球形烧瓶,有贴近自然生活方式的陶器。蚕丝像白云般弥散在铝塑板上,缠绕在器皿上,在光照下泛起丝光涟漪,宛如生命呼吸在颤动。以《醉》为名,烧瓶里特意放了红色酒糟,酒味弥漫可以嗅闻,拓展作品的感官体验。梁绍基对此表示:“球形的化工玻璃与熏烧陶,烈酒对比中相遇,展现了当下人类的迷醉及地球的生态危机。”而将嗅觉带入视觉艺术作品中,某种意义上这也是一件与展览第七篇章“联觉与自然”相关的作品。

艺术家梁婉莹的新作《移植》看似是植物在异域环境下的生长,实际是关于人的迁徙,进入异质文化中的状况感受。无论是远距离的跨国、跨文化,或是近距离的城市、城乡迁徙,在当今既是日常也可算作非常。作为在北美生活的中国人,梁婉莹将亲身体验化为创作灵感,在她看来:“这种不确定是让人不适的,同时也蕴含着我们想象不到的可能性。”她对人生阶段的记忆也在不同地理空间中染成了不同颜色,比如我们现在看到的蓝色。

徐鑫桦作品《生活博物馆》局部

徐鑫桦作品《生活博物馆》局部

艺术家徐鑫桦的作品《生活博物馆》虽然在“日常与非常”篇章里,但位置更接近“怀古与挪用”的章节。因为是陶瓷与影像结合的创作,展陈上特别设置了可以将二者对照观看的联动空间。这件作品是艺术家本人的日常生活在泥土上的投射。徐鑫桦以一年为单位,将日常餐饮中的厨余食材(果蔬、肉类等)沉浸在瓷泥浆里,用相机记录食材形态的变化,最后将泥板入窑高温烧制成瓷,食材随 1330 度的高温挥发与升华,瓷土上保留了物体的“形与色”。

伍、身体与身份

徐鑫桦《身体纪念碑——器》

陈小丹《盛开——线系列2007 No. 11》

柳溪《妈妈》

梁婉莹《女人·容器》

徐鑫桦作品《身体纪念碑——器》局部

土生万物,泥塑陶瓷,也孕育人本身。这一篇章里的作品多数关联人的身体与对自我身份的觉知。比如艺术家徐鑫桦的另一组作品《身体纪念碑——器》,是他与妻子张春共同创作的。他们用黑陶泥相互拓印对方的身体,入窑烧制成形,再敲击成散落一地的碎片,如同花瓣,又似容器。这些身体的“容器”盛装着象征生命的牛乳,以此重新思考身体与空间的关系,也有对阴阳两性的探讨。正如徐鑫桦所说:“肉体和泥土、世界,有一种同构关系。泥土变成我们各自身体的延伸。”

艺术家陈小丹的作品《盛开——线系列2007 No. 11》在“身体与身份”与“联觉与自然”两个维度之间。盛开在木箱里的大朵白色牡丹一字型排布组成“线”,牡丹花以景德镇高白瓷制成,采用捏雕手法经1300度高温烧制,花瓣极薄,美而脆弱。花与女性身份之间的联系,通过洒在花瓣间的矿物红粉进一步强化,艳丽的红让人本能联想到烈火、血液乃至其他。在陈小丹看来,这是一件无需过多文字或言语阐述的作品,她希望通过最直观的视觉感受与观众沟通,引发生命层面上的共鸣,她说道:“生命不管到了怎样一种境地,都会本能地顽强地去求生。”

柳溪作品《妈妈》局部

艺术家柳溪的另一组作品《妈妈》陈列在“身体与身份”篇章,由38件大小不同、形态各异的白瓷搓衣板组成。她从家里妈妈用过的旧搓衣板受到触动,母亲无条件的爱与付出映射在充满时光痕迹的磨损搓衣板上。不断付出的母亲是伟大强韧的,但她同时在不断衰老,身体上又是脆弱的,这与陶瓷的特性吻合。因此柳溪花5年时间收集了全国各地各具特色的旧搓衣板作为模型,制作出陶瓷材质的搓衣板,表达对母亲的爱。那些在时光中磨损的肌理、搓衣板本身的竹木纹理、带有时代与地域烙印的雕花刻印,都完整呈现在作品中。

与“妈妈”这个身份相关联的作品,还有梁婉莹的作品《女人·容器》,这组作品放置在“身体与身份”篇章中,又接近与“联觉与自然”。复杂精巧的花形状容器是对“妈妈”这个身份的思索,对女性身体的思考,也是在提醒自己去珍视那些被忽略的日常。梁婉莹自己刚刚成为母亲,人生角色的变化,让她有了更多体验与思考:“妈妈日复一日那些透明的付出,在多年以后,会在孩子的记忆里慢慢地一朵一朵开成鲜花。让他们突然领悟到,自己平凡无奇的过去也是踩着一朵一朵饱含着母亲祝福的花而来。生活也不过是要继续去把泥土变成花伴随着自己走过。”

陆、时间

孙月《循环沉积》《野放计划》

陶瓷从制成到保存的过程都具有很强的时间性,时间线索贯穿在所有陶瓷作品中。尤其对艺术家孙月来说:“陶瓷材料本身暗藏了一层时间或者‘无常’的意义。陶瓷在烧成之前是土是尘,经过上千度烧制瓷化,坚如磐石,历百年千年而不朽,似乎被时间遗忘。所以我想寻找一种方式,利用陶瓷试图从不同角度探讨时间与认知的边界。”她的两件作品《循环沉积》和《野放计划》都在“时间”篇章中呈现。

孙月作品《循环沉积》局部

作品《循环沉积》由一甲子60个“时间切片”组成。西方的时间观念是数字的、顺序的、不可逆的;中国自古对于时间的观念则是文字的、刹那的、循环的。艺术家孙月每日近16个小时枯坐在工作台前,模仿自然界地质沉积和挤压的过程,用瓷泥浆和金属氧化物交替叠加“沉积”,制造出属于自己时间的沉积层,并在此过程中截取60个时间片段,制作成地质薄片样本。从第一个切片的单层沉积,经过上千层沉积和挤压,到第60号“循环”至近似沉积的初始状态,与第一片首尾接续。这60片看似科学的伪造沉积岩切片,以循环往复的甲子纪年编号,被放置在象征时间形状的鹦鹉螺弧形展区之中,由此进入时间的循环。

孙月尝试用陶瓷来探知的不仅是时间,还有对既定概念的认知边界,比如对于时间的感受。作品《野放计划》是一个地上与地下的瓷土野外对比实验记录,为期61天。地上有日出日落、春夏秋冬,地下是永久的黑暗,时间感是缓慢模糊的。她用德化白瓷泥制作了10组锥体,在德化山里人迹罕至的地方,把10个锥体埋入地下,10个放在地上。经过15天的静置培养期后,每隔5天取出一对地上地下的锥体观测记录。地上的每组顶上后来都穿了孔,逐渐风化变小,地下的每天好像都在增长,越来越重。《野放计划》试图通过看似理性科学的研究方式,描述记录一个混沌不清的、与时间流逝相关的变化过程。这是一件艺术家与时间、自然共同完成的作品,用瓷土糅合自然与感知。

柒、联觉与自然

塞莱斯特·布谢-穆日诺(Céleste Boursier-Mougenot)《无题之明珠》

苏献忠《等花开》

在视觉之外触动多重感官体验的作品,在此次展览中不仅有梁绍基所作拂动嗅觉的《醉》,还有引动听觉、宁静心灵的装置作品《无题之明珠》。它由法国艺术家塞莱斯特·布谢-穆日诺(Céleste Boursier-Mougenot)创作,并且根据此次展览空间做了全新设计。这位学音乐出身的艺术家,常将视觉、触觉与听觉互相交织,利用一些日常用具,在视觉艺术里创作自己的音乐,让观众沉浸在多方位的感官体验中。

塞莱斯特·布谢-穆日诺装置作品《无题之明珠》在上海明珠美术馆“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览现场

《无题之明珠》装置里,大大小小的白瓷碗在一池蔚蓝的水波中移动、相遇、碰撞、分离,迸发出陶瓷特有的清脆声音,呈现着循环、永恒。观众不由自主地被流转的白瓷碗和宛若晨钟的乐音吸引,静坐凝视,进入一种玄妙的宁静状态。艺术家表示:“我坚持做那些能用物理力量来发出声音的作品,以《无题》为例,这件作品的声音不仅来自瓷碗的摩擦和碰撞,事实上,水泵、水流和瓷碗之间有一个明确的‘部署’,它们之间的运作,成就了整个‘作曲’过程。材质上我选用了骨瓷碗,这是很多人每天都会用的碗,非常日常。我想借此表达:日常物也可以成为乐器,弹奏出美妙的声音。”

另一件返璞归真、臻于自然的作品,是艺术家苏献忠的《等花开》。花团锦簇、花树错落,繁密花束由一朵朵小花组成,将传统拈花工艺发挥到极致,并在当代语境下有了新诠释。做“花”是苏献忠的家族传统,他的曾祖父、德化著名制瓷大师苏学金在1915年巴拿马万国博览会上凭借作品《梅花》获得金奖,每代传承人都在做“花”上持续开拓,花也不停地绽放。《等花开》是苏献忠久违的花主题创作,在2020年疫情期间来了灵感,从3月初一直做到10月底,纯粹的自然表达。细心的观众可能会发现其中两个花束顶上立着两只小鸟,用艺术家的话来说:“是我个人的某种关照。”

扫码购票

80元/人,150元/双人

明珠美术馆官网、猫眼、摩天轮、大麦多平台同步发售

展览信息

从泥土到语言——以陶瓷为媒介

展览日期:2021年5月29日—8月22日

展览地点:明珠美术馆(上海市闵行区吴中路1588号爱琴海购物公园8楼)

参观时间:每周一闭馆;

周二至周四10:00-19:00(18:00停止入场);

周五至周日10:00-22:00(21:00停止入场)

出品人:李爽

策展人:李丹丹

参展艺术家(按音序排列):(法)塞莱斯特·布谢-穆日诺(Céleste Boursier-Mougenot)、陈小丹、耿雪、梁绍基、梁婉莹、刘丹华、刘建华、柳溪、苏献忠、隋建国、孙月、徐鑫桦、徐震®、赵赵

指导单位:上海报业集团

主办:明珠美术馆

支持:上海新华发行集团、红星美凯龙家居集团

特别支持:上海市对外文化交流协会、上海市青年文学艺术联合会

鸣谢:法国驻上海总领事馆

2021中法文化之春系列活动

票务信息

网络&现场购票:80元/人、150元/双人(发售期2021.5.29-8.22,展期通用)

儿童观展:一位持票成人可免费带一位身高1.2米及以下的儿童观展

学生/老人票:45元/人,学生可凭本人学生证(本科及以下),65岁以上老人凭本人证件可享,请于展览现场购买

免费观展:医护人员、军人、消防员、残障人士凭本人证件可享

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享