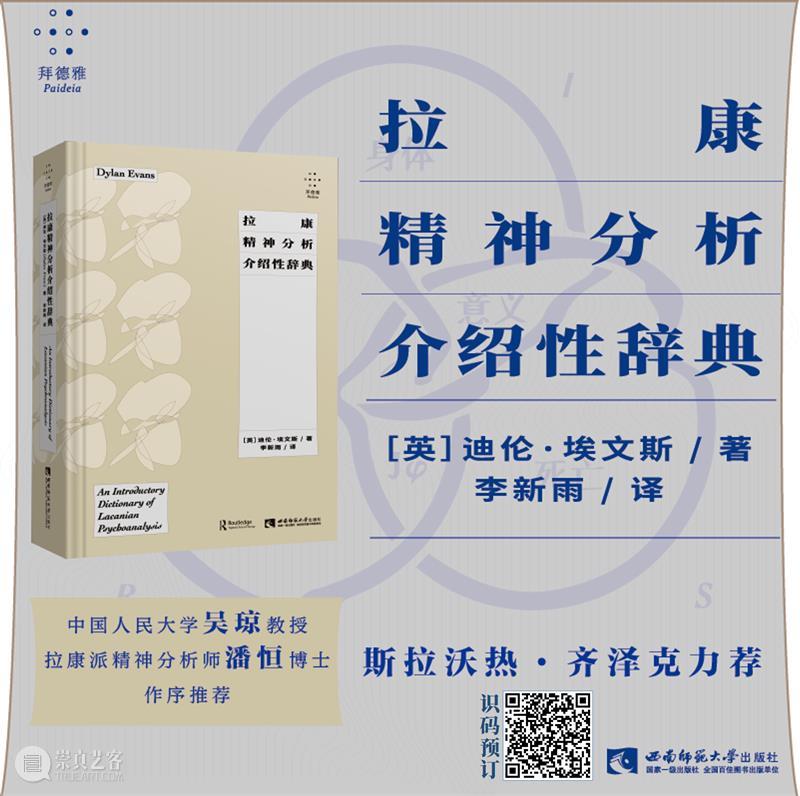

大家好,今天要跟大家分享的是我们2021年的第9种新书——也是我们今年的年度重磅新书之一——《拉康精神分析介绍性辞典》(迪伦·埃文斯著,李新雨译)。

此前已经有太多太多朋友来问询此书的出版时间,万分抱歉我们一次又一次跳票,但这一次,我们终于有底气跟大家说:不得再跳票了。其实,书稿很早很早以前就整好了,却接连遭遇了我们意料之外的各种曲折,这里且按下不表,以后有机会再跟大家分享。但这里要说的是,首印很少很少很少。有多么少呢?用于销售的仅1000册(壹仟册)。

总之,感谢大家的耐心等待,希望在大家的支持下,此书能够实现重版出来。目前,此书已在拜德雅微店开启预售,6月25日之前发货。识别下图中二维码即可预订:

识码预订

此外,可能有一些朋友已经购阅过台版了,但我们依然十分建议再收下我们推出的这个版本,因为,不仅是译者不一样、简繁体中文有区别,而且,更为重要的是,对拉康及其精神分析理论的理解也存在很大的差异。相信这样的差异会更加丰富我们对拉康和精神分析的理解。

以下是对本书的介绍。

先简介下本书的作者:

迪伦·埃文斯(Dylan Evans),曾在布宜诺斯艾利斯、伦敦和巴黎受训成为一名拉康派精神分析家。写作《拉康精神分析介绍性辞典》时,他正在布法罗市的纽约州立大学攻读哲学博士学位。

此书甫一推出,便倍受重视。出版近三十年来,它成了最具经典性和实用性的拉康精神分析辞典,也是理论研究者和精神分析家案头必备工具书。

再简介下本书的内容:

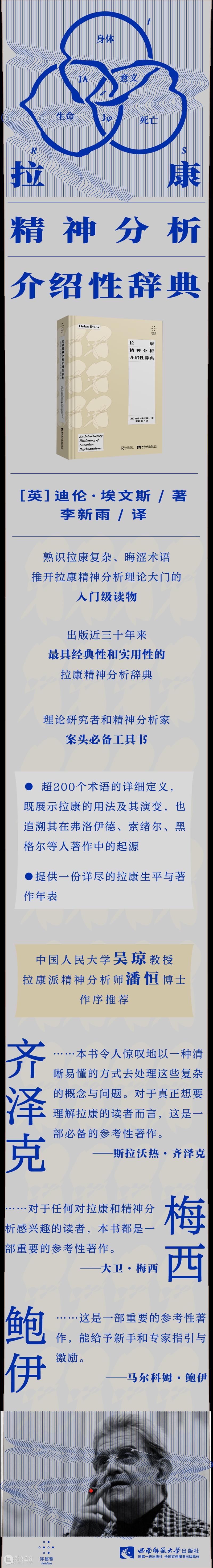

雅克·拉康可以说是自弗洛伊德以来最具独创性与影响力的精神分析思想家。他的思想不仅彻底变革了精神分析的临床实践,而且还在电影研究、文学批评、女性主义理论与哲学等不同领域中继续发挥着主要的影响。拉康的作品以其复杂性与特异性的风格而闻名,对于受其影响的各个学科而言,本书的阅读价值都是无可估量的。

本书针对超过200个拉康的术语提供了详细的定义,既关注拉康如何使用那些常见的精神分析术语,又聚焦他自己的术语学如何经由其教学的不同阶段而发展起来。本书还详尽论述了拉康思想在历史上与制度上的背景,每一个主要概念皆被追溯至其在弗洛伊德、索绪尔、黑格尔等人著作中的起源。此外,本书还提供了一份详尽的拉康生平与著作年表。

本书强调了拉康思想的临床基础,对于那些处于训练和实践中的精神分析家而言,本书是一本极具实用性的工具书;对于其他学科的读者而言,本书亦是一本理想的阅读指南,是理解拉康思想的上佳起点。

总之,想要熟识拉康复杂、晦涩的术语,推开拉康精神分析理论的大门,本书是必不可少的入门级读物。

……本书令人惊叹地以一种清晰易懂的方式去处理这些复杂的概念与问题。对于真正想要理解拉康的读者而言,这是一部必备的参考性著作。

——斯拉沃热·齐泽克

……对于任何对拉康和精神分析感兴趣的读者,本书都是一部重要的参考性著作。

——大卫·梅西

……这是一部重要的参考性著作,能给予新手和专家指引与激励。

——马尔科姆·鲍伊

最后再重点介绍下本书的译者:

李新雨,拉康派精神分析家,精神分析行知学派(EPS)成员及主要发起人之一。译有《导读拉康》、《导读弗洛伊德》等。

李新雨老师既是一名拉康派精神分析执业者,也是一位十分热情和严谨的拉康及精神分析理论译介者。相信读过我们以前推出的《导读拉康》和《导读弗洛伊德》二书的读者都能够感受到他的专业性。

考虑到拉康及其精神分析理论所具有的难度,以及此书出版后相关研究的发展,李新雨老师在本书中也给出了诸多特具助益的译注,而这也是我们推出的这个版本的重点之一。

此外,还需要重点说明的是,我们特别邀请了中国人民大学哲学院教授、《雅克·拉康:阅读你的症状(上、下)》作者吴琼老师、拉康派精神分析师潘恒博士为本书作序。

下面推送的就是吴琼老师为本书所撰写的序言。与一般的序言不同,本文没有行“吹捧”之便利,而是简明扼要地指出了本书的缺陷,吴琼老师提示我们,在使用这本书时,也要谨防对拉康理论的扁平化理解,而这也是我们想要预先跟大家说明的部分。尽管如此,正如吴琼老师所说,“现今为止,埃文斯的辞典仍是最全面的,且在拉康的读者和研究者那里被广泛使用”。

拉康可以辞典化吗?

不论你是阅读拉康还是研究拉康,打开他的书,几乎每一页你都能看到许许多多的“概念”:有的是精神分析专业领域的,有的是他自创的,有的看似是日常用语,但也被拉康概念化了。所以需要一本有关拉康概念的辞典来帮助我们进入他的世界。迪伦·埃文斯在1995年为拉康精神分析学写的“入门性”辞典就是这样一本工具书,在他之后,英语世界还出现了其他若干本拉康词汇的介绍,但现今为止,埃文斯的辞典仍是最全面的,且在拉康的读者和研究者那里被广泛使用。

似乎从一开始人们就已经意识到,对一般公众而言,阅读或理解拉康需要“入门”来引导,所以在拉康研究中,“入门”写作已经成了一个产业。其实拉康自己就是这种方法的首创者。1966年《文集》出版的时候,拉康就委托未来的女婿雅克-阿兰·米勒为体量庞大的文集写了一个“术语索引”。米勒可谓用心良苦,将索引写成了拉康理论纲要,这可以算是最早的“拉康入门”;1973年,德里达的信徒让-吕克·南希和菲利普·拉库-拉巴特出版了一本书,细读拉康的论文《文字的代理作用》,拉康即刻在研讨班上告诉“信徒”,他很“受用”这种研究方式,但对两位作者的批评也毫不吝啬,十分刻薄地称两位不过是(德里达的)“小马仔”。拉康去世后,“入门”写作在拉康研究中一直很兴盛,并形成了特定的“文类”:导论式的、文本细读的、应用入门的,以及辞典。它们从不同的方面推进了拉康的普及,但也在一定程度上把拉康理论扁平化了。

例如辞典,就像埃文斯自己在“前言”中所说:一方面,辞典是一个共时性的系统具有“封闭的、自我指涉的结构”;另一方面,其意义又不呈现在任何地方,而总是在连续的换喻中被延宕。埃文斯的这个先行意识是准确的,但问题在于:作为一本辞典,该如何来确切呈现那个换喻的过程呢?或者说,面对拉康的连续换喻和无限延宕,他的术语可以被辞典化吗?

有几个方面的因素导致辞典化对理解拉康的理论是极其危险的。

首先,拉康是一个精神分析家。他谈论“主体”及其“欲望”的时候,指涉的都是分裂意义上的“主体”,这种主体的欲望逻辑是我们日常的“非分裂语言”难以把握的。换言之,当我们用辞典这种“非分裂语言”的逻辑来转译分裂主体的逻辑之时,被抹平的分裂性就变成了一个需要重新“辞典化”的“剩余”。这种无尽的延宕将摧毁一切辞典的确定性和稳定性。

其次,拉康是一个辞说家,而不是一个作家。他没有“写过”书,他的绝大多数作品都是演讲,尤其是研讨班的演讲。拉康在那里设置的是一个“分析场景”,也许听众的亢奋、瞌睡、咳嗽、耳语等都是他的“材料”,反正那不是围绕单一主题的层层推进,而是主题的不断转换,是对“分析场景”本身的不断重置,同一个术语就在这些不同的主题和场景中往返穿行,留下的只是在演讲大厅飘荡的相同的语音/声音碎片,只是一个一个的“音素”,其意义则需要在场景化和差异化的运作中来确立。

再者,拉康是一个理论旅行家。拉康最有名的口号就是“回到弗洛伊德”。其实,自1964年研讨班移到巴黎高师后,拉康就进入了另一个“返回”:“回到拉康”。不断地回到拉康的“曾经”或“已经”,不断地用新的技术手段来重新阐释他的“曾经”,最终使一切的“曾经”都变成了“未来”,使一切的“未来”都变成了曾经的“已然”,这就是拉康的“先行到来”。这种不断的自我返回就是拉康的无意识重复,它实际上是拉康对自身理论想象性的“回溯式”重构,这使得我们对他所有概念的理论化努力都变得异常艰难。在这个意义上说,一部理想的拉康辞典,其重点应当不是去厘定他的术语的确切含义,而是为术语出现的不同语境提供完备的索引。

埃文斯的辞典出版于20世纪末,那时候拉康研讨班的文本还只有很少的部分被整理出版。这无疑极大地限制了埃文斯的梳理,虽然他利用了一些现场速记文本。此外,埃文斯在辞典中收录了两百来个术语,在我看来,还遗漏了很多重要的术语,比如“拟态”、“装扮”、“僭越”、“斑点”等。

给一本书写序是件荣耀的事,如此“吐槽”有点儿不厚道,但拉康的事业本来就充满各种传奇式的“槽点”,而拉康研究在某种意义上说也是在制造“槽点”,更何况“槽点”正是精神分析最重要的素材。

不管怎么说,我们还是得感谢这本书的作者和译者,他们的辛苦劳作值得尊敬。

- 欢迎大家前往拜德雅微店预订 -

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享