学术 · 研讨丨自然的双重性:山水精神之沿革重构(下)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

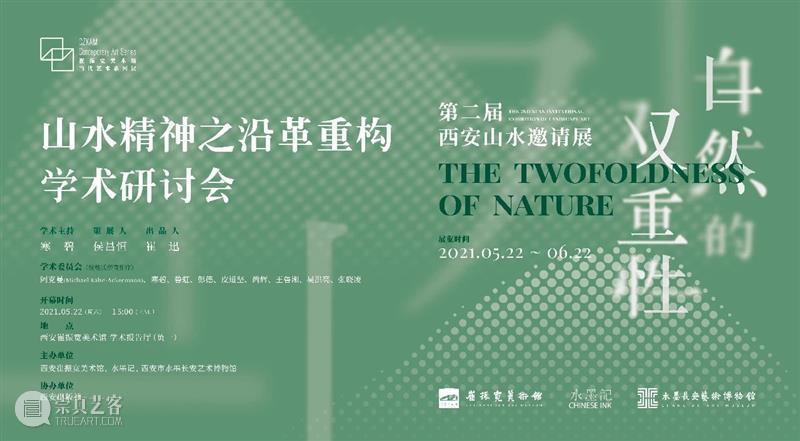

2021年5月22日,由西安崔振宽美术馆、水墨长安艺术博物馆、水墨记共同主办,西安出版社协办,陕西水墨长安文化艺术有限公司承办的“自然的双重性——第二届西安山水邀请展”,于2021年5月22日上午10:00在西安崔振宽美术馆隆重开幕。本次展览邀请了全国中国山水画和当代水墨领域极具代表性的33位艺术家,展出作品200余件。参展艺术家年龄横跨半个多世纪,有1930、1940年代出生的著名老艺术家崔振宽、张振学、王劼音、程大利、罗平安、仇德树;也有1950、1960年代出生的著名艺术家樊洲、徐龙森、陈向迅、张志民、严善錞、姚鸣京、卢禹舜、桑火尧、张捷、王保安、郭志刚、方向、吕三、王绍强、一了;还有1970和1980年代出生的知名青年艺术家成军、曾健勇、丘挺、姚媛、杜小同、邵泳、廖渊、石荣强、赵强、王牧羽、涂少辉、林淼。33位艺术家用自己独特的艺术语言及表现方式全景式的展现了当下山水画的创作图景。展览在延续2019年首届“自然的双重性”展览宗旨的基础上,继续深入探讨山水画的本源及在新时代下与之相契合的新语境,力图呈现在当代艺术语境中山水沿革与重构的现状以及山水精神与水墨基因的关系。

当日下午15时,自然的双重性:山水精神之沿革重构学术研讨会在西安崔振宽美术馆学术报告厅举行,研讨会由著名学者、诗人与艺术评论家,本次展览学术主持寒碧先生担任研讨会主持,参加研讨会的嘉宾主要有:批评家、策展人、中国美术家协会策展委员会副主任皮道坚先生;德国墨卡特基金会顾问、著名汉学家阿克曼先生;四川美术学院教授、武汉合美术馆执行馆长鲁虹先生;著名文化学者,中国国家画院研究员王鲁湘先生;北京画院院长、北京美术家协会副主席吴洪亮先生;著名艺术家靳卫红女士;陕西省美协理论委员会副主任、批评家张渝先生;青年批评家、策展人、空间站负责人付晓东女士;岳阳美术馆馆长戴剑先生;意大利佛罗伦萨萃岛画廊负责人江雨朦女士;岳阳美术馆工会主席刘康乐先生;著名艺术家崔振宽先生;著名艺术家张振学先生;艺术家樊洲先生;艺术家徐龙森先生;山东美协名誉主席、著名画家张志民先生;中央美术学院教授、李可染画院副院长姚鸣京先生;西安美术学院继续教育学院院长、博士研究生导师王保安先生;西安美术学院实验艺术系教授、研究生导师郭志刚先生;艺术家吕三先生;艺术家一了先生;艺术家成军先生;艺术家毕可燕女士;南京书画院山水研究所所长、南京开明书画院院长姚媛女士;艺术家杜小同先生;艺术家邵泳先生;艺术家石荣强先生;艺术家赵强先生;山东师范大学美术学院,副教授,硕士研究生导师涂少辉先生;广东画院签约画家、广东青年画院签约画家林淼女士;本次展览策展人、崔振宽美术馆执行馆长侯昌恒,崔振宽美术馆馆长崔迅先生,以及西安本地艺术家和批评家等数十位嘉宾共同参加了研讨会。崔振宽:我画了一辈子山水,有时候好像明白一点,有时候就糊涂了,不知道怎么弄了。虽然说一直感觉到山水画,这个时代应该是传统到现代的转型过程,但是究竟怎么弄,我确实说不清楚,个人可能有个人的体会,究竟怎么更好,我到现在还弄不明白。但是有一点,就是说现在看到一些非常传统的那些作品以及一些程式化的东西,非常古气的东西感觉兴趣不大,但是对非常前卫的、非常现代的,或者是一些非常抽象的东西,完全观念化的有时候还看不懂得,个人感觉怎么叫现代呢?经常考虑这个问题,但是又很迷茫。总的来说,我觉得这个问题的提出,可能与西方现代绘画的参照有关系。如果说完全按照传统那个思路来说,就不存在现代的问题,因为每一个时期传统的绘画都有当代性,都有当代一些新的面貌,但是现在我觉得,按照老的这个路子走,好像还不够,还要快一点,特别是现在这个时代发展得很快,中西文化的交流、艺术的交流非常频繁,所以,这个步子要加快一点,究竟怎么走我还说不清。我有一个最简单的感觉就是说,中国的山水画现代性应该有中国的特点,但是中国特点又是什么?我想每个人都有自己的体会与说法,我个人觉得跟我自己的偏爱有关系,中国山水画应该有中国的特点,这个特点是什么?有中国传统的笔墨精神,就是有笔墨,就是这么一个比较简单的想法,但是要实现这个东西里面有很复杂的问题,怎么弄?还要不断的再琢磨,最近几年我老想着从传统到现代,从写实到写意,从具象到抽象等等,考虑这些问题,思考笔墨的抽象性,本来中国笔墨就带有抽象性,还有跟西方绘画抽象的对比,我用点、线来表现自己对山水画的一些感受,这是我个人的一个看法,同时我觉得中国传统绘画的笔墨精神在现代转型中,它是很重要的一个问题,是值得我们每一个人来思考的问题。张振学:我都不敢说话了,原因呢?动手的往往说不清楚,不像王鲁湘、吴洪亮,你们是搞理论的,都可以说清楚,所以,我就说一些感觉和感受,这个可能更能够实际一些。我从十几岁画到80多岁,依然画不好,这是最难堪的事情,别人很多事情都干成了,我竟然一辈子干不好一件事,很惭愧。老了以后,有很多感想,如果我可以活到90岁,还能够站着画画,也许能摸着中国画的边,如果早早倒了就什么也不是了。前几天凤凰卫视《文化大观园》节目里播放了你们北京画院举办的齐白石、黄宾虹花鸟画对比展,我看了你们的节目,听得很认真,我觉得你们从人文社会学的角度说得很好、很清晰,可是从画的实践这一方面,有些就没有说到象上,这不是批评,不知道你们动手画画吗,如果你们画的话就可以感觉到,齐白石基本上笔墨是为他的境界和意趣服务的,黄宾虹的画,他的笔墨是为笔墨而服务的,他的画上面的笔墨就是画的目的,笔墨本身就可以欣赏。我今年给我家上楼梯拐角的地方写了一幅对联,“喜读宾虹笔头味,爱看齐璜题画诗”,黄宾虹的笔头味,那味道真好,比吃红烧肉都香,眼睛看着舒服的不得了,爱读齐璜题画诗,我到这个年龄才明白齐白石把画排在最后,他经常觉得他的画不达意,没有画到他心想的地步,可是他的诗、书法是达意了,把他的情感的很多东西都抒发出来了,读了他的诗以后确实他的画有时候没有达到他内心情感的高度,不敢说多了。画有两种,一种是文人情怀的人文画,一种是笔墨情趣的中国画,山水画、花鸟画,近代的齐白石和黄宾虹都达到了一个高度,几百年中能超过他们的已经很难了,谁想在笔墨点线上要超过黄宾虹不容易,但是还是可能的,但是谁要超过齐白石就很困难,他是天生的,才气极高,他把斧头换成了毛笔,利索极了。随着年龄增长,慢慢觉醒过来,我觉得齐白石只能欣赏,没有办法学,我们只能学它的情和趣,黄宾虹的笔墨点线是可学的,聪明的人3年,笨人5年都可以学到,但是达到高度是一辈子的事情,我如果活到90岁,还可能摸得着点边,如果早一点倒下了,一点情况都没有了,画好中国画极难。山水画是人文的,是跟中国文化连在一起的。画史讲中国最早的山水画,是隋展子虔的《游春图》,我认为《游春图》不是一个纯粹的山水画,它里面是以游春的人物为主题的,真正完整的山水画是唐代、唐玄宗时期,宰相韩休墓里的一幅壁画,他的第三个儿子是韩干,画了《五牛图》,画的非常好,他们一家子说不定都对艺术有相当的认知高度,这个墓就在长安那边,前年《文物》杂志上介绍了发掘现场,其中就有这幅壁画,印的很小,我把它放大临摹后,挂在画案对面的墙上,去欣赏、去感悟……崔振宽:我回应一下张振学先生刚才的发言,我画山水就是欣赏笔墨,让我用画山水来表达意境永远达不到,因为那个诗意、那个意境是抽象的,绘画是一个具像思维,这两个东西不是一回事。张志民:这是一个很有意义的活动,特别是对中国山水画发展历史的探索具有重要的学术价值。作为一名从事教学多年的老教师,我要讲的是教学当中的一些体会,都是很实际的东西,没有什么大理论。对中国山水画的学习,在这一方面,现在有很多年轻的朋友认为素描画得很好,速写画得很好,就可以把中国山水画画得很好。其实不然,大家都知道,传统中国山水画当中有一套非常成熟的模式,即山水程式,这是历代中国画家总结出的非常完美的艺术样式,是中国山水画特有的表现形式。认为画好了素描、速写就能画好山水的人,实际上是忽视这套程式的重要性和特有美感。时至今日,要想随意改变这套程式也是很难的,就像现在的瓷瓶、紫砂壶,想要改变传统形状是很难的,我们很难改出超过传统的样式来,如果跳跃性更大的话,就是直接搞现代了。所以说,中国山水画它不同于阿克曼先生说的,它和西方的风景画不一样,它有自己一套非常成熟的东西,正是这套成熟的东西使它具有独特的美。所以,我们年轻的朋友首先应该掌握典型的样式,而且,必须得掌握!素描、速写画得再好,得的分再高,但是不知道这个毛笔头,到学中国画的时候,还不懂毛笔头的笔尖、笔肚和笔根,是很难画好笔墨的,笔墨这些东西对山水画是很重要的。通过这些年的教学,我发现工匠精神这一块,很多孩子做的不够,没有下足功夫。吴昌硕先生20岁之前刻了20000多方的印章了,可是我们现在的年轻人有几个人下过这个功夫呢?我现在60多岁了,到这个年龄才意识到中国画的工匠精神这一块还要补,一定要补!因为工匠精神是很特殊的东西,它和哲学家、作家的劳动不太一样,哲学家、作家有思想、情感就可以写出来、表达出来,他讲的是“道”,“道”是形而上的境界很高东西。但山水画不光要讲“道”,更要讲“技”。道融入技,技进乎道,道技统一才是完美的作品。现在很多人都忘掉“技”这一块,光讲道了。实际上“技”就是所谓积累的东西,是技术问题,是山水画模式形成所必须的,它关乎山水画形式的好坏及其发展演变。没有形式这个载体,何来思想的表达?所以技术的高低直接关系着作品质量的好坏,学山水的人必须加以重视,首先要解决“技”这一关。再一个就是写生,我认为中国山水画的写生是值得我们好好研究的问题,我也一直在思考这个问题。我参加过一些全国的写生活动,平常也带着学生写生。在写生的过程中,会遇到其他学院的一些师生,有时候也会偶遇到一些门派比较大的画家。记得有一次在太行山写生,就碰到了一些大家。我看到有大家来画画了就凑上去看,我一看,其中一个画家就是冲着太行山,画了一个小房子,就像在家里画画是一样的。还有一个一上午画了十张扇面,题上古诗。我说你回去可以搞个展览了。他这些扇面虽然笔墨也很好,但是就感觉和太行山没有关系,这样就不如在家里喝着茶画画了!再一个,就是我到河南的一个大峡谷写生,到了大峡谷,坐在跟前我就不知道怎么画。结果,画得比较好的画,追求碳笔速写的效果还能讲得过去,但是用毛笔画,几乎没有办法。我就想这个画应该怎么画,是不是对景写生不是山水画家干的事,这应该是西洋画家干的事。如果油画家面对大峡谷,他们用油画的表现力,通过对比色的关系和写实的造型能力,就可以把这个大峡谷画好,但是用毛笔头是画不好的。于是,我就画了一个方格,这边画了一个S线,然后就把它装在兜里面拿回去了。回去后,我对着这个东西可以造出很多画来。“自然的双重性”就在这个方面出现了,现在大家都遇到了这个问题了。如果只是一个劲的对着实景画是找不到答案的,所以写生一定不能随便弄。我提出这个问题,希望各位专家们能帮助解决,肯定会对中国山水画教学起到非常重要的作用,谢谢!一 了:我觉得不管画山水还是画别的,重要的是画你心里的东西,它不是画你眼睛里看到的,是画你心里看到的,这个东西就复杂了,你心里究竟有什么呢?有一些东西是老天爷给你的,别人没有的,这个心气与天性怎么养得住,你还得知道、警觉,做到通达圆融,这个就得靠修养,你得慢慢去养这个东西。我已经在嵩山十年了,我觉得现在的山水已不是古人的山水,我待的嵩山已经不是原来的嵩山,人心不古、民风坏了,水不能喝了,山也被炸的伤痕累累,山里面的树下面什么垃圾都有,把山完全掩盖住的巨大的垃圾堆,非常魔幻,非常荒诞,让你愤怒、绝望,让你看了以后无比悲伤、无奈,非常压抑,就是有一种无望的感觉。但是这个时候画家还得画,但是我不去写生,写生可能跟其他画家不一样,因为嵩山很多画家去写生,但是我去写生,我觉得石头都长在我自己心里了,那个树、那个空气、那个风等等都长在你心里去了,你下笔之后我觉得你能不能抓住它,就是笔墨的精神,这个笔墨就像刀子一样,一划破天,全部的身心扑上去!要有超验的直觉智慧,原始本心,这个来自禅宗,禅宗的发源地是嵩山,没有禅,文人画就不成立,水墨画的灵魂与精神支撑其实就是庄禅思想。有时候生活在那里内心非常复杂,因为它又是现代文明带给你的那种废墟和垃圾,但是文脉又是非常深厚的,儒释道三教合一之地,你在那里感觉到非常得魔幻与分裂。当然也会时时欢喜,毕竟在自然造化里,在晚上可以看到星星月亮,白天你可以跟狗猫在一起,万物是有灵性的,画山水还是画其他的画,都必须是有灵性的,见道心、神性的,比如说刚才阿克曼先生放的那些图,汉代的画像石或者壁画等等,那是一个神性的世界,太奇妙了,我在嵩山会画一些我想象中的东西,我梦里面的东西,比如说嵩山的山海经,但是绝对不是古人的山海经,我觉得有一些东西可以感动你,就是它最朴素的东西,就是笔墨,刚才有老师谈到齐白石、黄宾虹,我更喜欢他们的那些草图手稿,黄的花卉太鲜活高级了,它感动你,就像鞭子一下突然抽到你,怦然心动。但是这个笔墨又不是技术,线条里边藏着玄妙的灵性,你的教养、人格、生命状态统统隐透其中,里面信息量太大了,不是外人所能知道的。其实山水本是士人寄托心灵的一个道场。山水是道,但是我觉得这个东西在当下已经不存在了,文脉道统完全断裂了。这个时候自己画画的时候,脑子里应对这些复杂的问题在画,但是无论怎么样,你这个东西要立得住,你是怎么样的一种想法也好,怎么画也好,但是它的灵魂本质就是你要支撑你的好想法、观念,那就是灵魂还在笔墨,笔墨这个东西要拿得住、压住场,这个是本质的,如果这个拿不住的话,说那么多都是毫无意义的,因为它支撑不起、立不住,因为最终还是要落实到绘画本身,它要震撼你,要耐看,只有直指人心、野蛮鲜活的笔墨才能持久感动人。刚才有人谈到以前文人混得不太好,还能优雅的接受挫败,最后就隐居山林,就是出世、遁世的,帝王与贵族阶层还是对士人心存敬意的。现在不可能,现在所有山顶上都有摄像头、监控,现在真的隐士已经没有了,有也是玩票的,假的,就连寺庙里也没有真正的和尚道士了,都忙着挣钱、唱歌了。谁都逃不出这个大坑、这个网,山上山下都是一个现实,就是无处不在的网罩着你,这时候你面对山水的问题,面对所有的问题就特别复杂,这是当下我们亲历的魔幻现实。山水的困境正是我们当下的生命状态与生存处境,我想不是山水画该不该画下去的问题,而是如何画,为什么画的问题。也许在这样复杂、混乱、焦虑的语境里,山水画应该会生发出奇异、粗暴而富有生命力量的表现。西安美术学院继续教育学院院长、博士研究生导师 王保安先生王保安:在此我要衷心感谢这次展览的主办方和承办方,特别是策展人站在自然与山水的高度上来打造这个展览,他首先打破了长安封闭自守的壁垒,从展览主题上来看,对山水画又有了全新的定位和外延。他是具有开放和包容性的,涵盖了活跃于中国山水画坛中具有代表性的老、中、青艺术家,这就是此次展览的胸怀和高度。特别是今天在座的理论家又重新把中国山水画做了一个很好的梳理。一些老前辈更是直言不讳指出问题。没有客套、直奔主题的研讨,更是此次研讨会的亮点。对从事实践的画家来说,都会遇到形式和表现语言的问题,同时也都在力求突破和创新。今天在展览场上,我一直陪着崔振寛先生在看展览,也谈到形式、内容、探索等这样的问题,象参加此次展览的陕西画家前辈崔振寛先生、罗平安先生、张振学等都没有停止过在实践中探索和实验,为我们树立了榜样。还有一批青年画家也在思考同样的问题,努力巡找自己艺术实践的切入点。因为今天主持人要求发言时间,我也就简短地谈下我个人的体会:概括起来就是形、意、神三个方面,绘画属于精神层面,刚才阿克曼先生也谈到“神”,我认为绘画最高的境界可能就是达到“神”的迹化,要达到“神”必须的要从“形”开始。我从事教学多年,认为“形”在绘画中是不可或缺的,整个基础必须要靠“形”来支撑,之后才可能到对“意”的表述,层层在递进。今天能有这么一个机会,让参展画家和理论及批评家一起交流研讨,对我来说触动非常大,画是前提,思想更是指导绘画前行的明灯。而且今天的主题还有一个很重要的问题,就是在从山水到自然之间的关系上,也提出一个更深刻让人思考的话题,我认为山水的概念只是自然界中一个很小的部分,如何关注它,如何去寻找这个点。多年来我也不停地从北向南在自然之中去体悟、去感受、去写生更是在比较,寻找自然与自己心性相吻合的地域。华山便是深藏我心中的神山,具有非常的典型性、有文化和视野高度。我觉得每一个艺术家、都有属于自己心中的山和心中的神,我真正进入华山系列创作在心里准备了也近十年的时间,一直不敢动,一直在思考从实践到认识、从形式到表现如何去呈现,这是一个非常漫长和痛苦的过程,这次展览作品即是我对华山探索的一小部分,有这样的机会更想听听专家们对我作品的批评。谢谢。郭志刚:我觉得人的思想的先锋性,或者是不先锋,应该是与人从小的出身、文化背景产生直接的关系。那么,以我来说,我从小生长在工厂的家庭里面,而工厂在山里面,工厂都是军工企业,当然旁边也有煤矿。所以挖洞、挖煤,造就出我对山的恐惧感,为什么呢?因为挖洞、挖煤肯定就会产生爆炸、产生坍塌,首先我对山有一种恐惧感。第二,回到水,在山里面经常会有一些大雨磅礴的瞬间,雨水会让人产生一种房屋的坍塌感。山的屹立所带给人的恐惧,水的咆哮所带给人的一种危险,会让我们对山和水产生无限的敬畏,这可能就是农耕文明时代的山水特征。1949年,共产党通过农民改朝换代了,江山成为了新中国的指代。那么,新的江山就要不断的通过各种工业化的改造和土地化的改革成为新的江山。因此,把各种各样的工业化、现代化移植到江山里面。就造就了我们今天的中国的新山水面貌。传统农耕文明时代的各种符号离我们渐行渐远。我们今天试图找回传统的文明,可惜,永远回不去了。因此说,传统的山水情结犹如古老的母亲一样成为记忆。记忆永远是记忆,不可能成为眼前的现实,即便是在梦里曾经相遇也只不过是雾里看花,而在现实中是一场虚空,只能怪你自己爱做这个旧梦而已。你为什么老做这个旧梦呢?如果总是做这个梦,那么,就证明你已经不是先锋了。时代淘汰你会成为必然。我读大学的时候正逢八五美术思潮,我对西方的现代文明非常崇拜向往,因此,我在学校学的是油画,经历了古典主义和现代主义的洗礼之后,我觉得油画这样画下去没有很大的前途。90年代,我去了湖北,湖北就是八五美术思潮的重镇,包括在座的彭德和鲁虹老师都是那个时代的弄潮者,湖北是中国现代美术理论和创作实践的发源地,因为湖北的艺术家不管是考上央美、国美的,基本上都是先锋者。我在南方大学接受现代的理念和思想比较多,回到我的油画和水墨作品上,其实我的绘画不是山水,也不是一种重新的解读和建构,我是想把山水纳入有政治隐喻的批判性里,因为在美术学院里面的各种各样的原因,我画面的技术可能比较成功,可能就会把我的隐喻性就失去了。所有学生、老师、院长看到的是你的艺术技巧,他们不会关心你作品的思想,因为思想的先锋性比较麻烦。我自己的绘画里面还是要保持强烈的批判性,那么,对政治、文化来说我还是要有一点自我反省的意识。杜小同:我今天主要来学习的,听了大家的发言以后感觉特别好,收获很大。我之前不会思考这个问题。我想今天实际上我们还是在讨论中国画的问题,我感觉把它再分成山水、花鸟、人物,这个已经没有意义了。当然今天通过里面的一个具体画种来思考水墨也是一个途径。我自己最大的体会就是我面对一张非常大的纸,我每天在干什么,我更多的时候是在平涂,画面的形象跟我需要的东西时常又互相干扰,不断的干扰。一直以来,我在思考一个问题,艺术对我个人来说,它给我带来什么?它是直接关乎我最深的心里面的那个东西,它和生命是非常近的一个东西,你的感受,最后都是要和生命有一个回应,有一个解决自己心理的过程。我对一副作品是彻底完成了吗这件事时常是模糊的?在那个画面里我无法感知是完成了,还是没有完成的,实质上还可以继续画。有一些画,可能是好几年前的画拿出来又画,有一些甚至展览过了,我又拿过来画,后来越来越让我觉得不关心最后画成了什么。动机很重要,出发一定是有感受,有思考才进行的。我要面对一个什么东西?这个东西到底给可以承载一个什么样的内容?一副画十几天、二十多天甚至两个月。头一天画到半夜,第二天起床第一件事情一定要看一下我昨天把它弄成什么样子了。这是个犹豫到坚定,伴随着怀疑到明确,也有快感和兴奋。有时候经常不能达成你要的那个东西,画到半夜第二天赶快去看一下,等于冷静下来后再重新认识。就是不断的这样重复的工作的一个过程。有时候想清楚的会简单,不够坚定的又会缺乏力量。我想人就是通过这种重复来认识生命、认识自己的。邵 泳:我就接着小同的说,我们是同龄人。我大学在西安美院中国画系学习。后来去了北京,在当代的一个环境里面,发现原来存在的问题已经消失了,已经不是问题了。再后来就是我们在全国范围讲我们关注的问题,等去了美国和欧洲,发现那些问题可能又不重要了,可能会有更当下的问题、新的问题在你身上生发。这次展览是第二届西安山水邀请展,刚才各位老师都从不同的范畴有所阐释,我个人的理解就是因为时代的背景、个人经验有所不同。鲁虹老师讲到在当代语境和平台里面,有一些画家还在过去传统山水画范畴里面讲,我就觉得这个里面出发点和基础差异性是相当大的,比较困难放在一起对照。另外鲁老师讲到尚扬学生的坏画,这个题材也是老年、中年、青年艺术家也都有表现。只是因为各自的角度和视野、参与度不同,也包括地域,所以影响不同。疫情以后,我觉得是翻天覆地的变化。疫情以后,让我们对地域的、跟全国的,全国的跟东西方,很多的问题又回到重新思考、重新面对这样一个过程。山水画的这个概念提法,在我们这个年代的艺术家里面,实际上山水概念、山水画概念是相当模糊的,大家在创作过程中不会纠结于这个点,今天这个时代面对的问题更复杂。纽约、澳洲70年代的艺术家就不存在这样的问题,我看他们就简单、直接。就是那么一个明确的事情,做自己当下的事情。疫情之后对个体生命、对你的情怀、对宇宙观、对世界环境的保护,就我个人而言,对我自己来说影响是特别深刻的。以后的创作,我不管用简单的方式还是复杂的方式,我只想用最直接的办法,把当下个体的生命体验表达出来,不管在西安,还是在北京,还是在纽约。谢谢!南京书画院山水研究所所长、南京开明书画院院长 姚媛女士姚 媛:有幸参加这样的学术研讨会,我也是听得很认真,我听下来的感觉,大家都在讨论怎么样突破,怎么样创新,怎么样把这个问题解决,但是事实上这个问题并不存在吧,我从十多年前,当代艺术特别火的时候,也到处看当代艺术展,我们对传统水墨当代性的思考,也是一直伴随着创作的十多年。那么,我刚才听了这么多的讨论以后,我觉得可能大家在想的是解决传统,完全从传统山水中走出来,变一个什么样的模式才是最好的模式。事实上我觉得每个画家并不是太困惑,因为你只有非常肯定的时候,你才能创作出你现在的作品,当你在创作的时候,我们每个人都是非常肯定自我的,他也可能在思考,他在自己创作的时候有一些疑惑,但是他不会完全否定自己,认为自己这个路子是错的,要另外弄一个什么东西才是当代性,才是山水应该的方向,我觉得不是这样的,困惑谁都有,那就是在你创作的过程中需要克服的状态,到现在为止我又觉得,在创作中有一种体会,刚才皮老师说以形媚道,我觉得我画画还是保留这个“形”,不让自己滑到抽象,抽象就无形了,无形和有形其实是两个方向,你如果滑到抽象那边,好像很当代,但是你又舍不得过去的以形媚道,舍不得传统的山水,舍不得传统的这一块精神。画画其实不在乎有形还是无形,在乎的是品质,作品的品质才是最重要的,无论是做传统笔墨还是装置抽象,最重要的是做得好,形式图像都可以不同,精神性才是最重要的,同样“笔墨”也是品质最重要的载体。我觉得我们也必不分山水、花鸟、人物什么的,传统山水里有一种培养心性的精神,可能我们要的是一种控制,控制画面,控制情绪,控制心性,我的理解是传统书画要求我们控制心神,不是让你控制不住,你控制不住就会很烦恼,所做的就是发泄,不利于明心见性。你控制住了就更接近古人的一种心性。我对王鲁湘先生刚才说到的士人的人格分裂特别有感,古代士大夫道德上要出世、弃世,行为上要努力去做功名,这里不展开了,我想到的就是我们在创作的过程中,尽可能保持自己的内心,把自己想做到的努力呈现出来。林 淼:首先,感谢崔振宽美术馆给了我这么好的机会,可以向各位前辈、老师们学习,能参加这次活动,对我来说是一次莫大的鼓励。2002年上海博物馆举办了国宝展,当时我正在读大一,学校组织去上海看展览,看完展览出来后特别迷茫,我感觉似乎山水画完全不需要我来画了。2007年回到深圳生活,我望着眼前繁华的街景和摩天大楼,我对山水画,又一次不知所措。于是,这十年我尝试了不同系列的山水题材创作,一直摸索着当代语境中的山水精神。最后我坚信必须不断坚持学习传统笔墨,学习传统文化,坚持历史文脉的承担,继承一点是一点,抓住多少是多少。坚守中国画写意的底线,用自己手上这支毛笔,去勾皴当下人眼前的山水。用自己’消化‘了的笔墨语言,一点一画呈现山与水之间的虚与实、动与静、干与湿,让山与水之间的关系做到虚实得宜,气韵生动。用写意、精炼的点划勾勒出我心中的理想山水,并以具有时代性的笔墨语言来表达、呈现在作品中。人应该是居住在山水中,而不是去占据山水的领地。今天的我们无法居住在山水、田园中,但对山水田园生活的向往,会启迪我们思考山水与人的关系,其中生发的哲思会影响我们的生活和行为。相信这是一辈子的事。谢谢大家!赵 强:谢谢大家!我先回应一下前面阿克曼先生说的山水能不能画,我觉得山水画在当下来讲画不了了,你无法进入到古代那种人文状态里面去了,我觉得我们的文化之前有一点断掉了,我不会写诗或者做古文,我怎么体悟古人的东西,生活环境也变了,难道我非要拿毛笔还要谈技法吗?刚才鲁虹老师说得非常好,有一个观点是比较尖锐的,我觉得国画创作,应该开放一点,现代性一点,我们不是总要限制在笔墨里面,笔墨都谈了几百年了,还是在谈笔墨,也没有谈出一个什么结果来,它可以是个人的一种追求和体悟,但是作为当代、社会发展到现在,我们再用笔墨限制我们的发展,我觉得太局限了,把自己逼入一个死角了,应该跟现代的社会、个人在社会当下的体验,以及人生当中的东西,去创作的更多一些,可能个人的面貌会更多一点,要不然国画总是给我一种感觉千篇一律,貌似有区别,但是实际上都是一样,我觉得多元性和开放性还不够,应该再当代一点,反倒我们可能离传统精神更近了,更鲜活了。付晓东:首先,听了大家的发言,我不太认同绝大部分的说法,并且感到非常惊讶,在当今水墨界、山水界,竟有如此强的当代性焦虑。我从事了20年的当代艺术策展工作,但是山水才是我的本专业,当代水墨、抽象水墨更是研究了很多年,后来为什么不再研究呢?毫无疑问我遇到了解决不了的问题,这个问题便是水墨焦虑。于是我开始涉猎当代艺术,深刻研究新媒体艺术、艺术与科学、封建迷信、人类学、社会学、以及民间宗教。经过这20年的研究和探索,如今又回过头看水墨,我想大概可以说明白水墨是什么。我觉得焦虑是没有必要的,咱们可以接着王鲁湘先生说的,山水史在中国美术史中占有很大比重,中国画史就是中国山水画史,它是一个中国主流的艺术样态,为什么是主流?实际上大部分人并没有完全理解这件事儿,我会把它分成两个阶段,从秦始皇朝拜泰山开始,周朝就已经有山水文化,它是确认皇权、统治权力的行为,这个时间持续的比较长。画中为何出现山水图像呢?我们需要结合当时的民间宗教来研究,比如宋朝以前的道教,或者汉墓马王堆等。早期的山水文化是一个神圣山水系统,山水是神圣空间,去仿山,游山都是为了遇仙,去寻找心灵的归属。因为古代的文人有权、有势、有文化。笔墨系统,这是反图像化系统,画什么无所谓,笔墨有长短,有粗细各种变化,已经形成笔墨的高度自律化。图式也不重要,强调的是笔墨自身的复杂性和韵律感,需符合气象万千的宇宙变化,一生二、二生三、三生万物的系统,和计算机算法很像,这是个非常高级的系统。水墨抽象化是西方的抽象表现主义吸收了东方主义绘画的元素,它吸收了东方主义的特质,发展出了西方抽象。画中笔墨可以不要,我们这个高度自律的结构超越了西方的表达手法,至今也没有谁可以把它完整的系统呈现出来,它实际上是不可攀登的艺术高峰。最后,我们在继承传统文化的时候,需要将这些最高级的精神高点与技术高点吸纳进来,绝不舍弃,这也是山水画立足的一个高点的存在,我们需要向古人学习并吸收进去,而不是完全变成一种平民、大众的表达。吕 斌:各位老师说得非常好,今天下午我学习了一下午,收获特别大,画画对我来说是很快乐的事情,因为人生都是过客,连太阳系都是宇宙的过客,画画对我来说就是一个生活方式,当我看到眼前这些樱桃,它给了我喜悦,我将这份喜悦画出来就够了。看到山,这个山给我或沉重或悲凉或深沉的感受,我就尽己所能,力图把这些感受表达出来,就知足了。画画于我之功用,在于这些,其它没想那么多。石荣强:刚才听了评论界的老师们和艺术家们的发言,很是受益,评论家基本上是站在一个艺术逻辑发展史的角度来看待艺术创作的问题,而艺术家更多的是关注自己的内心,关注社会和人性,然后把所思所想如何进行感性或理性的敏感传达。所为艺术的实践者,我觉的画家手底下的每一笔每一画都应该是拿性命和真诚相博的,我认为这是一个优秀艺术家最基本的素养。做为参展艺术家,我谈一下《自然双重性》这个展览,无庸置疑,这是一个在国内有关于当代水墨的重量级展览,也可以说是水墨界的一个品牌,从这个展览上我能深切的感受到自然在艺术家手下所呈现出的双重性或者叫多重性,感受到水墨语言的多元化和个性化表达。对于水墨边界的突破,每个艺术家总有各自的选择,往前走五十步还是一百步不应有优劣之分,但在同类作品的品质上肯定有好与不好的分别。因为我们知道在艺术国际化和艺术信息化极度发达的今天,一味的比前卫性已经变得没有太大的意义,但艺术家应该知道自己坚守的是什么,然后把自己的耐心和才情投入进去就行了。但是反过来讲,我们的确不应固守在传统笔墨的藩篱之内,而是在此基础上做更多具有当代性的有益探索,我个人觉得做为水墨本身,符号、材料、语言都不应成为创作的障碍,就象山水也只是一个图象符号而已,借助于这个符号表达艺术家的思想与情怀,表达那些未知的、不可测的甚至是虚妄的境界,因为是末知,所以我们才有不断探索和试验的欲望,也是这欲望,使我们的心和手能够更加近距离的触摸到艺术的核心,中国的水墨画存在的意义也许并不是和西方艺术形式进行角力,它有限的边界,甚至是它表面的柔弱,也许就是它的价值所在。我们没必要厚此薄彼,更没必要妄自菲薄,我们只需要关注于当下,投入足够的热情便够了!我就简单说这些,谢谢大家!成 军:我画的画偏向传统,因为每个人的学习经历和他的成长经历是不一样的,因为我从小到大学接受的是传统笔墨的训练,所以有的时候想摆脱这个影子,但这个影子永远都在,寒碧老师在文章中也指出了我的作品和当代语境是有一点隔离的问题,这个我也试图去改变,但这个度该怎么把握呢?通过今天的研讨会各位理论家已经给出多维度的可能,我似乎也有了一点感觉,所以,我也期待下一次的展览可以有不一样的作品呈现出来。山东师范大学美术学院,副教授,硕士研究生导师 涂少辉先生涂少辉:参加这个展览,有点像是来打擦边球的感觉,这些年我主要画星空题材,如果跟山水有关系,首先是我觉得中国的山水或自然的理念最初也都是源于古人对宇宙星空、对天的理解,然后在作品中也画了月球或火星的地貌,这是今天我们可以直接面对的景观,前所未有。画火星是不是跟画庐山、泰山有些近似的关系或者不同的意图,也是我的关注点。今天10点多的时候,中国的祝融号火星车已经在火星上开始迈步了,祝融是山海经里火神,同普罗米修斯一样从天庭盗火,今天通过这个航天科学已经真实的落到火星上,非常有意思。就像展览主题自然的双重性那样,这里面有神话与现代科学的、东方与西方、古代传统与今天现实的等等对应,我想把这些东西怎么放在一个星空概念上,慢慢去延展探讨其中的关系。如果和山水有关的话,比如我们畅想一下在天和号太空舱,或者下次组织画家到火星上写生,我们今天要讨论的问题可能就又会不同,我也就以作品把这些思考的问题呈现出来,请各位批评。谢谢大家!戴 剑:我确实是来学习的,感谢崔振宽美术馆给了我们这个机会!我特别想听听批评家们的建议。我们画了几十年的画,我特别想听王鲁湘老师的一些建议,因为后面还没有说完。如果有机会的话,还给一点时间让王老师继续说下去。谢谢大家!主办单位:西安崔振宽美术馆、西安市水墨长安艺术博物馆、水墨记阿克曼(Michael Kahn-Ackermann) 寒碧 鲁虹 彭德 皮道坚 尚辉 王鲁湘 吴洪亮 张晓凌陈向迅 程大利 成军 崔振宽 杜小同 樊洲 方向 郭志刚 廖渊 林淼 卢禹舜 罗平安 吕三 仇德树 丘挺 桑火尧 邵泳 石荣强 涂少辉 王保安 王劼音 王牧羽 王绍强 徐龙森 严善錞 姚鸣京 姚媛 一了 曾健勇 张捷 张志民 张振学 赵强展览执行:韩昊茹 江夏楠 李俊琦 宫超 邹佳俊 杨蕾 宋阳 孙慧平 杜璇 刘雅茹展览地点:西安崔振宽美术馆(2/3/4/5/6/7/8/9号厅)

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享