国产片最顶级阵容,这口碑新片再不看就迟了

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

杂交水稻之父袁隆平、肝胆外科之父吴孟超、著名数学家王元、矿物加工学科奠基人陈清如、湿地生态学家刘兴土......曾经以为这些神一样的人物,会一直在那里为我们撑起一片天空。现在才发现,他们也已苍苍暮年,垂垂老矣,终有一天,要离我们远去。导演: 徐蓓

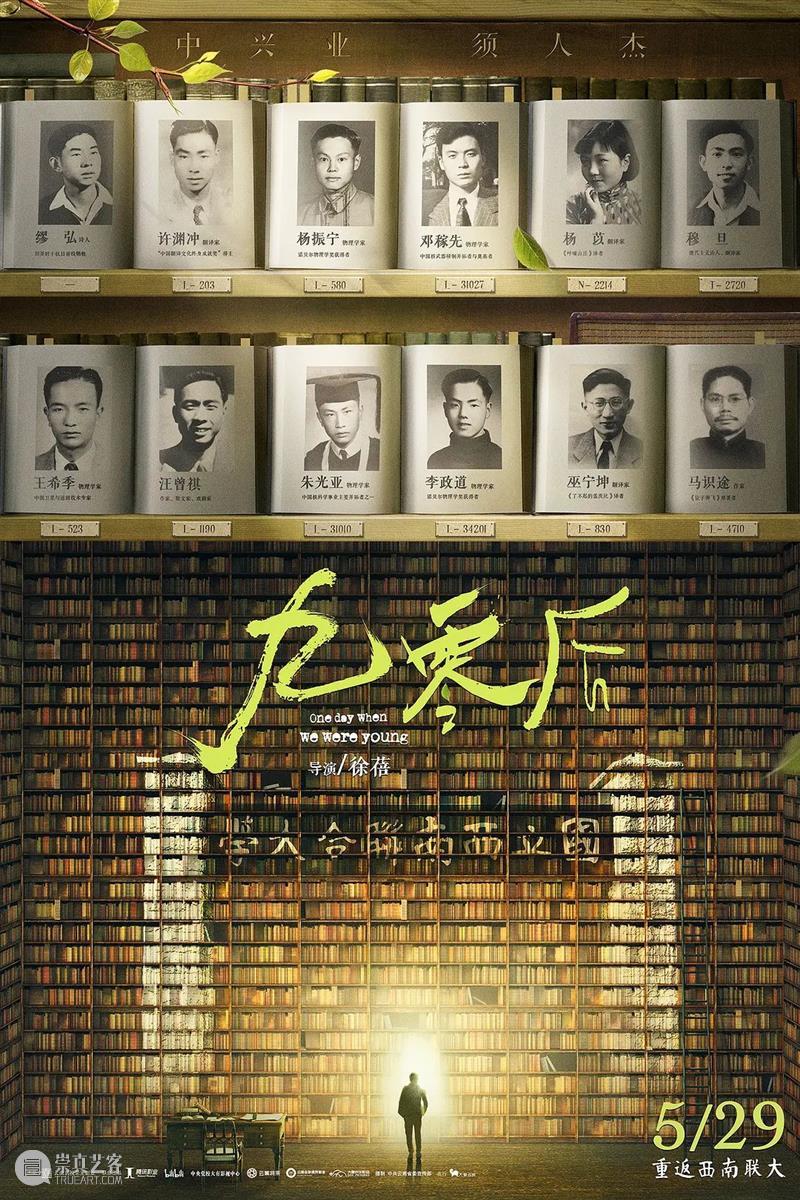

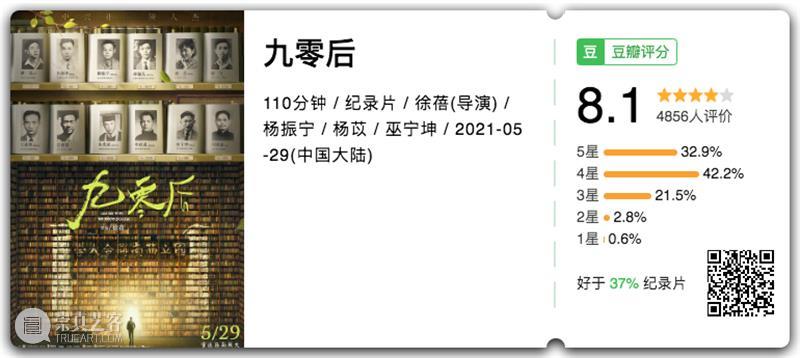

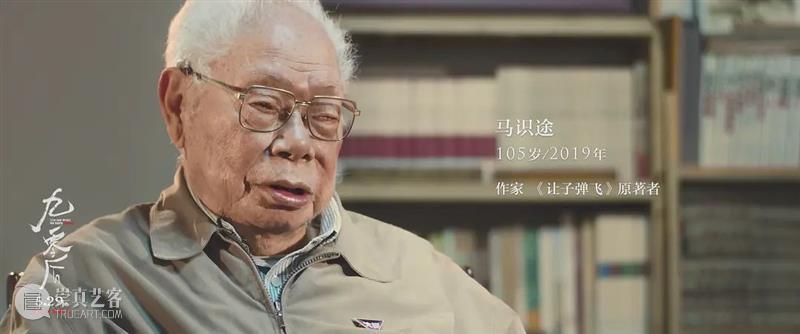

主演: 杨振宁 / 杨苡 / 巫宁坤 / 马识途 / 潘际銮

上映日期: 2021-05-29(中国大陆)

片长: 110分钟

片名中的“九零”是他们的年纪,其中跟拍的16人里,在拍摄过程中已经有3位过世。《九零后》的主角们是中国最顶级的大师,他们是分别是——

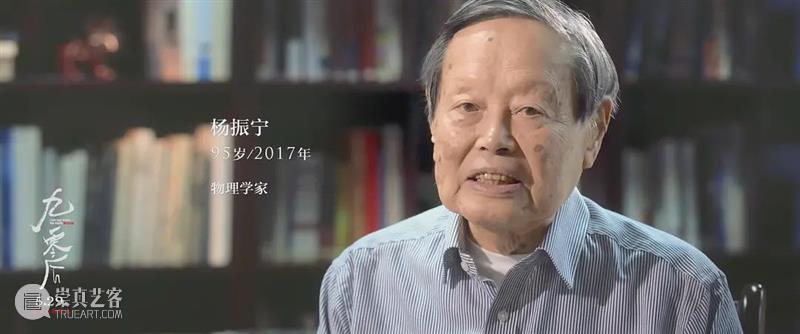

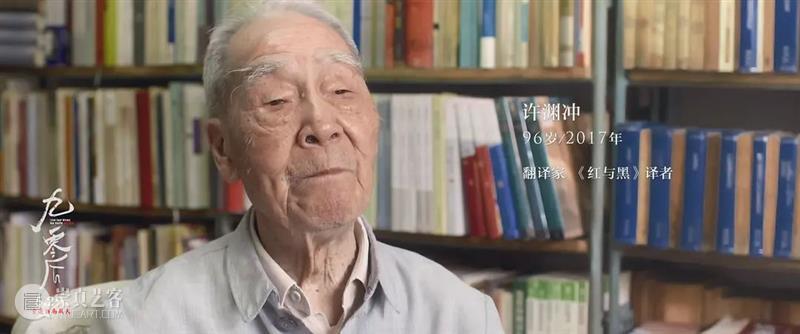

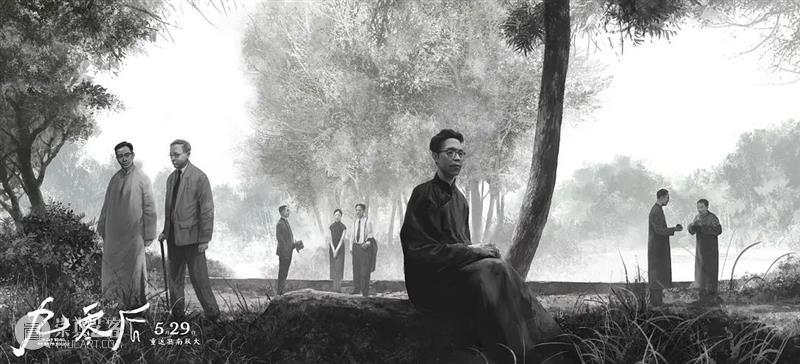

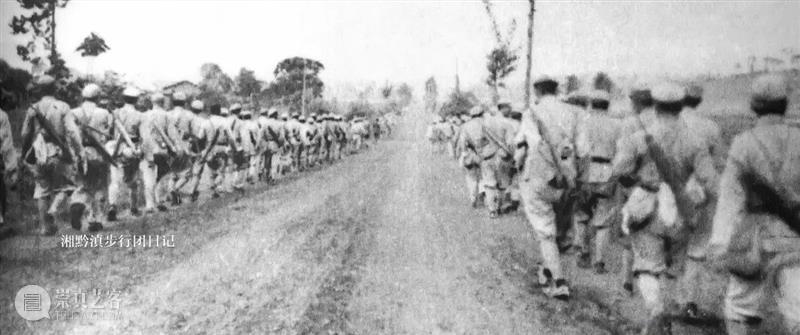

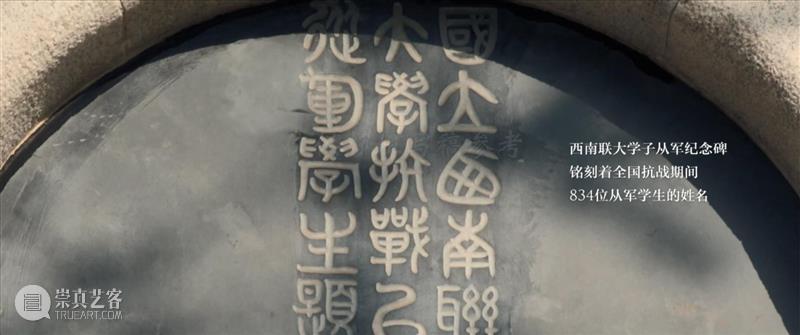

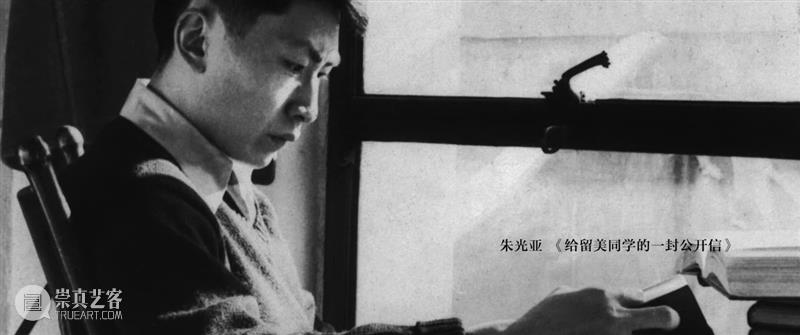

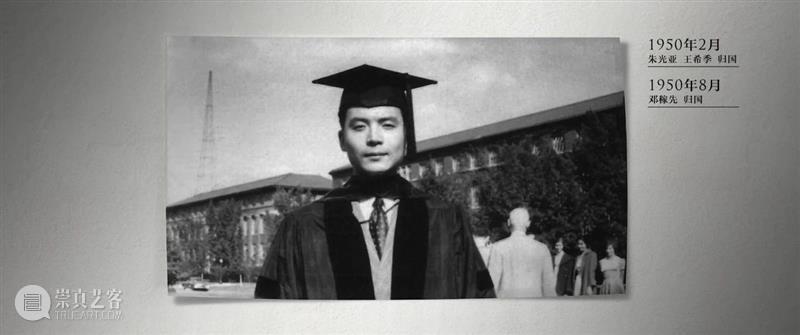

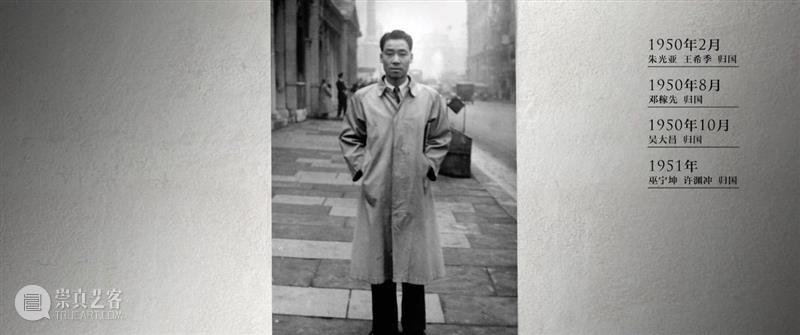

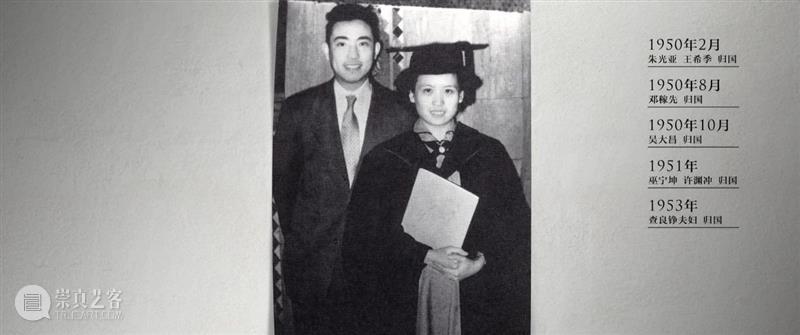

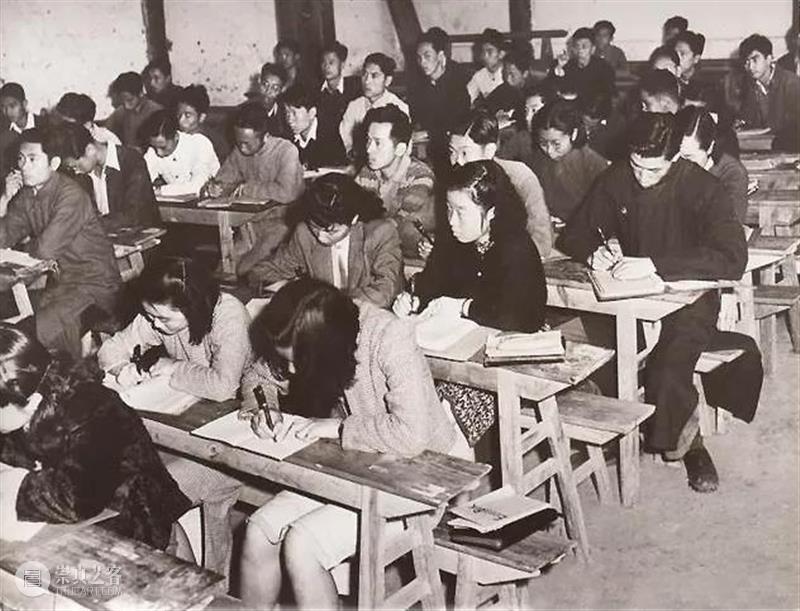

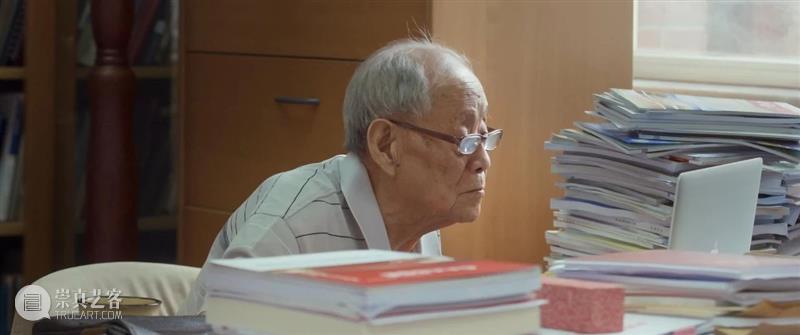

刚刚度过100周岁生日,国际翻译界最高奖项“北极光”获得者许渊冲;106岁的《让子弹飞》原著者、作家马识途……等等。当我走进影院,看到学生时代出现在课本上高山仰止般的人物,在大银幕前与我对话,字字句句都是生命的轻盈、沉淀和通透。国家在枪林弹雨中飘摇,满目疮痍,唯有学校还在坚持上课。学校被炸毁,只能奉命解散,校长上台宣布:教师同学各自回家,大家你看我我看你,全都哭了。一位女同学跑到台上,唱了当时最流行的歌:我的家在东北松花江上啊......回忆起这些往事的时候,97岁的巫宁坤(翻译家,代表作《了不起的盖茨比》)“呜呜呜”地哽咽起来,像个小孩子。为了学生有书读,为了保存中华民族文化命脉之生生不息,中国最优秀的三所大学清华、北大、南开当即做出决定——三所大学的校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓共同领导校务,揭开了中国教育史上最传奇的一幕。西南联合大学存在仅仅八年,却影响中国长达80年,被称为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”。杨振宁、许渊冲、潘际銮、杨苡、王希季、马识途、汪曾祺、穆旦......都是从这里走出来的。其中,有2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖得主、8位两弹一星功勋奖章得主、171位两院院士及100多位人文大师......陈寅恪、华罗庚、沈从文、钱穆、闻一多、冯友兰、吴有训、朱自清、金岳霖、费孝通、吴大猷、傅斯年……不一而足。以上这些名字,在西南联大用千千万万、繁星似锦来形容也不为过。战火纷飞的年代,是人才辈出的年代,他们经历了我们无法经历的残酷,也拥有我们难以拥有的激情,是真血色浪漫的时代。学校是临时搭建的,请来了著名建筑家梁思成、林徽因来设计校舍。本来是很简单的任务,但这对建筑学界的大师夫妻改稿五次,每改一次,都要流泪。从最初的高楼,改成小楼,改成了平房,校长们都还是不满意“我们没钱建这样的房子”,最后只能改成茅草房。西南联大最初的校址在长沙,但开学一个月之后,南京沦陷,长沙被轰炸,临时大学决定迁往云南昆明。学生回忆道,教授们坐大bus,女生和身体弱一点的男生走海路,其他学生则走着去。一支近300名师生组成的“湘黔滇旅行团”,历时68天,行程3500里,横穿湘黔滇三省,完成了世界教育史上的一次伟大“长征”。学生们没有说苦,反而是在路上背起了英文字典、研究水车发电、采集了两千多首民谣,调查风俗、照相......一场徒步搬家变成了民俗研究、田野调查、生活实践,变成了教育的一部分。18岁的杨苡高中毕业的第二天,南开大学就被日本的炸弹摧毁了。大学没了,她想离家出走,与家人抗争一年,19岁终于去到昆明。4天4夜,没有座位,她要先到上海,再到广州,经过香港,从香港到海防,从海防坐火车。绕一个大圈才能够到云南。缪弘的父亲当了汪精卫伪国民政府立法院副院长,想去上大学,就必须隐瞒父亲的名字,选择背叛家庭。

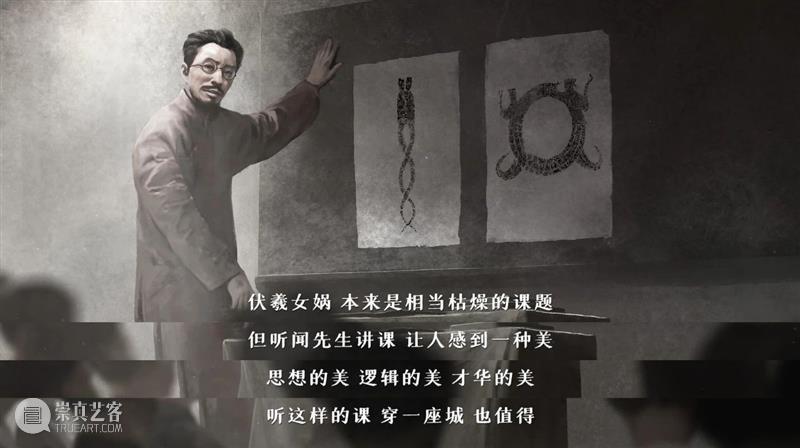

大家从四面八方赶来,到了西南联大,很多学生却发现上当了。学生宿舍是茅草房,一个茅草房就住40个人,20张床,上下铺。帐篷里、木头床接缝的地方,都有臭虫,很多人被咬的睡不着觉,抓到一只捏死,全是血;“我绕着城墙走,城墙前面有一片地。那是惨不忍睹啊,那真是,尸首分得遍地都是,真是很惨”。“当时,一个同学在洗头,一个在煮汤,你投你的炸弹,我读我的书,你不能一直投炸弹,我读书却能一直读。”金岳霖教授,站在炸成废墟的教室面前淡定无比,手上甚至还握着笔……清华永远的校长梅贻琦说过一句话:“所谓大学之大,非有大楼之谓也,乃有大师之谓也。”联大的教授全是一顶一的大师,大师学问大,上课的方式自然也是千姿百态。特别是国文系,采取了空前绝后的“轮流教授法”,联大有最好的国文课。朱自清、闻一多、沈从文、罗庸......大一国文系教授,每人开两个礼拜的课,诗词歌赋,谈古论今。闻一多先生的课可以抽烟,枯燥的伏羲女娲,被他讲出思想的美、逻辑的美、才华的美。罗庸先生讲课,伸手一指,一千三百多年前长安城仿佛就在眼前。在这里,吴大猷先生写成了《多分子的结构及其振动光谱》、陈寅恪先生写出了《隋唐制度渊源略论稿》,还有《贞元六书》、《中国现代语法》、英文版《世界文学史大纲》、《川康滇铜矿纪要》、《湍流论》......太多重要著作从这里走来。课上,他们是教授,是神坛上的人物;课下,他们充满了烟火气。吴大猷去上课时,总是提着菜篮和一杆秤,下课去市场买菜回家,还买了两只小猪,打算长大了卖掉,赚些钱......他们更有脆弱的一面,“沈从文先生,吃着吃着饭,把酒杯一放就哭起来,他说国家到这种样子......”。西南联大并非战场之外的世外桃源,老师和学生们一起在这里积蓄力量,办《壁报》评天下政治,随时准备报效祖国、战死沙场。有人为地下党活动考进联大,积极开展学术运动,当日军入侵缅甸,大批联大学子投笔从军。在抗战期间,834位联大学子牺牲,闻一多被特务枪杀于昆明街头时,年仅47岁。1950年,一篇文章名为《给留美同学的一封公开信》公开发表:“同学们,我们都是在中国长大的,我们受了二十多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在,他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?”这封信一呼百应,截止到1956年10月,2290位留学生放弃了更好的生活、研究条件,陆续回到祖国。走过半生,已是中年的他们再次奔赴祖国,给我们带来的是:1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。研制“两弹”,前苏联用了8年,美国6年,法国4年,中国只用了2年8个月。归根结底,还是因为这批顶级英才的归来,让中国有了一支了不起的科学家团队。遍地烽火之中,联大是一个特殊的存在,它是一个民族在生死存亡临界点爆发出的坚韧意志、精神高度以及生生不息的家国情怀。《西南联大》的历史,仿佛是被厚重的尘埃掩埋的书本,有太多时间久远的故事。但是,当一位位九零后在银幕前讲起那段往事,仿佛一切都活了过来,仿佛一切就在昨天。90岁的人了,谈起学法文的同学,还要比个高下,可爱到不行。“有个人个子高高的,一张孩子脸,跟我商量,我手上的书看完了,能不能借他看一会儿。”100岁的杨苡听着回忆起自己的暗恋李尧林(巴金二哥),还像个少女......80多年过去了,在影片中出现的这些九零后,都还记得自己的学号。有人说,清华人喜欢穿西装,北大人喜欢穿长衫,南开人喜欢穿夹克。在这里,大家共同追求一种精神,叫做“pure”(纯粹)。“他年轻时受到的训练,可以使其身体服从自己的意志,就像一台机器一样,轻松而愉悦地从事一切工作,他的心智,好比一台敏锐、冷静而有逻辑的引擎,每个部分能力相当有条不紊地运行着。”90岁的潘际銮(焊接工程专家),还在带团队做大事。他说,越是难的题目,我越想做,难,做成功了才有意思。马上93岁的郑哲敏(爆炸力学家),早上要去半天单位,帮年轻人解决技术和理论问题。107岁的马识途(作家),耳聋、眼花,去年才出版了他的新书,下一部小说也已快要收尾......99岁的许渊冲(翻译家),不想再翻译莎士比亚,整整一年,都在翻译亨利·詹姆斯。102岁的扬苡(翻译家)还在用“Make the most of everyday”(每天一定要做得最好)的格言来要求自己。他们像永动机一样,在一件事情上兢兢业业,坚持将近100年,已经把“pure”精神发挥到了极致。“难在自觉,贵在坚持。这种精神的根源是从联大而来,从闻一多而来”联大学子日日夜夜、夙兴夜寐、前仆后继撑起了我们今天的和平与富强。无论是这个100年还是下个100年,联大精神依然如星辰大海、日月朝辉,历久弥新,是中国教育、学子心中最pure的存在。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享