专业余·出现代:

骆伯年与同代影人1930-1940s

PROFESSIONAL AMATEUR AND EMERGING MODERNITY:

Luo Bonian and His Contemporaries, 1930-1940s

6.10-8.7 / 2021

开幕:6.10 周四 16:00

策展人:刘倩兮

研究员:杨岳

艺术总监:唐昕

北京市朝阳区崔各庄乡草场地艺术区红一号院B2

周二至周六 10:30 - 17:30

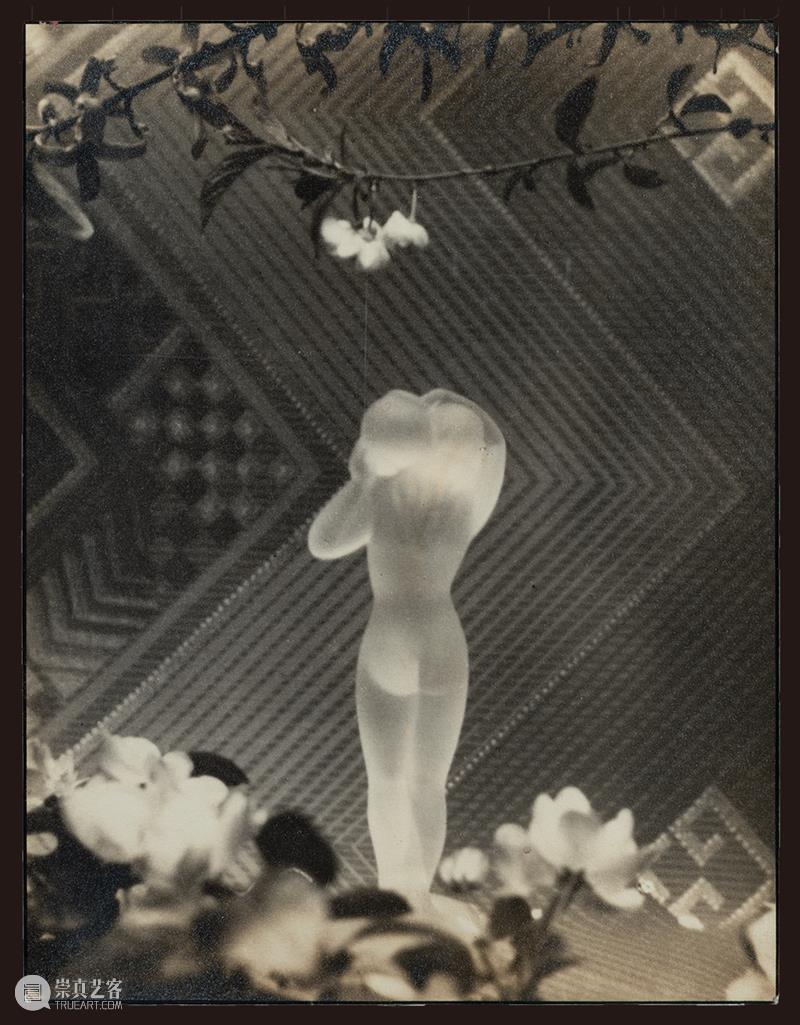

骆伯年,《汲瓮》,1930年代,银盐纸基,24.5×18.8cm

骆伯年,《汲瓮》,1930年代,银盐纸基,24.5×18.8cm

展览以1930-1940年代活跃于上海一带的民国摄影师骆伯年为线索,引出同时代的业余摄影师群体如何以丰富的摄影艺术实践和颇具规模的社群互动,将摄影推向一个专业的艺术门类的过程。

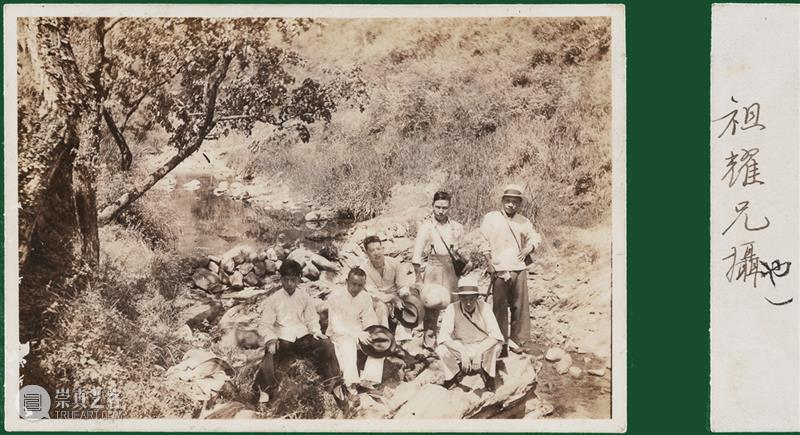

骆伯年1911年生于浙江杭州,1932年起分别在浙江和上海从事银行工作,业余接触到摄影,这期间拍摄的一些风景和静物作品在《中华摄影杂志》《飞鹰》《现象》《美术生活》等当时活跃的杂志期刊上陆续发表,并且与郁达夫夫妇、曹熙宇等文化界人士多有交往。

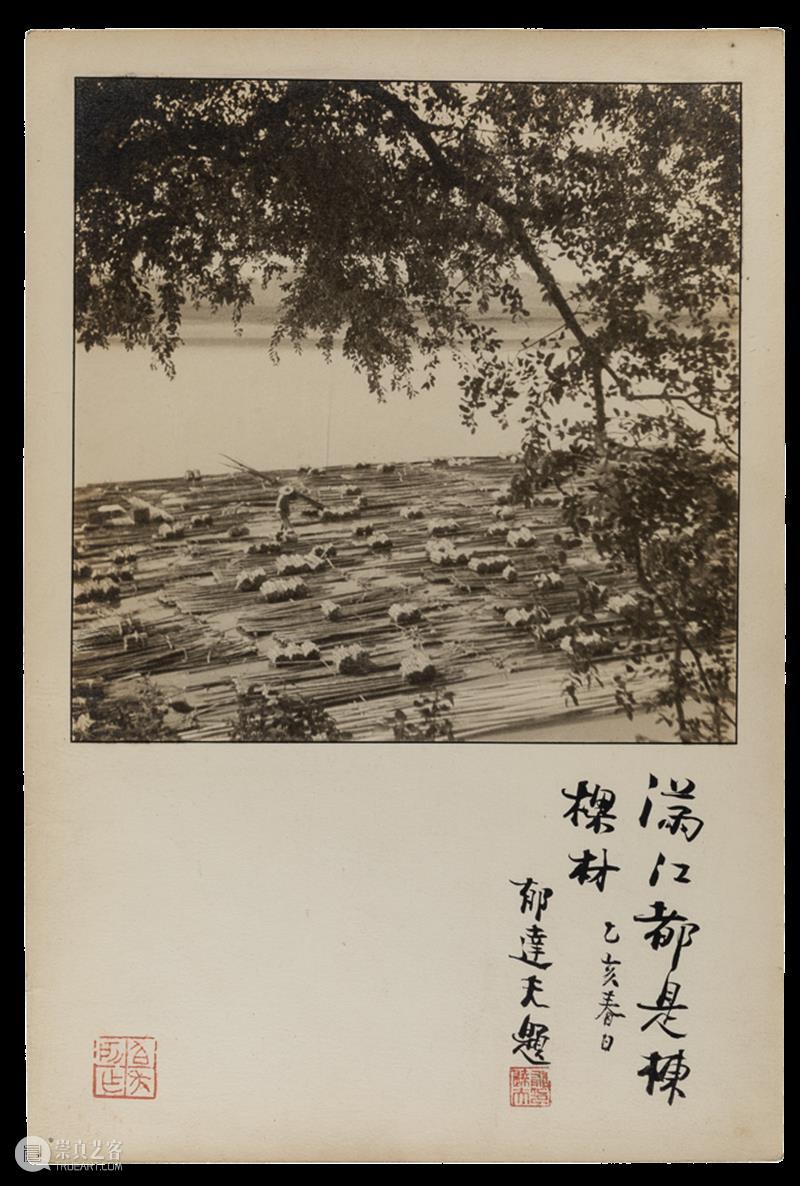

骆伯年,《满江都是栋梁材》,1935年,银盐纸基,29.5×20cm

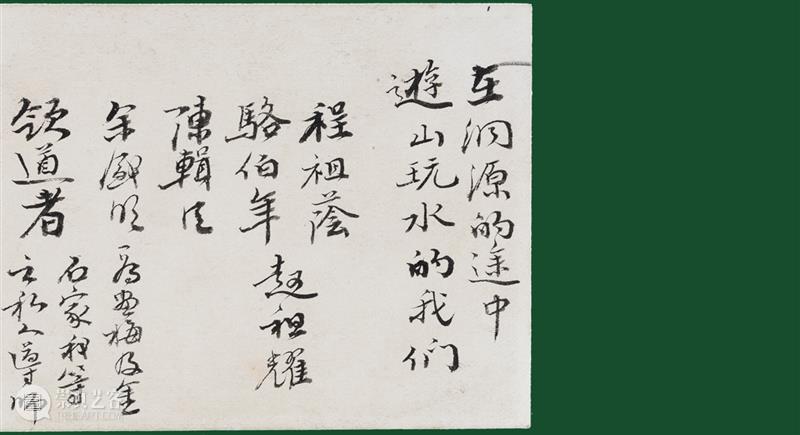

骆伯年,《满江都是栋梁材》,1935年,银盐纸基,29.5×20cm郁达夫题字

1938年骆伯年因工作调动至香港,在随后的四年间于香港的浅水湾、九龙塘、港口码头等地拍摄了多组风景、建筑及人像。因战争爆发,1942年初与同事及家人从香港启程,辗转多地最终抵达战时的陪都重庆,直至1945年战争结束被派往成都工作,次年返回上海。辗转期间,骆伯年一直保持拍照的习惯,为便于携带而洗印了大量小尺寸的照片,多数照片被制作并保存在相册里,从而幸免遗失于战乱流离之中。

如今,经由骆伯年后人金酉鸣先生的整理,其30、40年代的作品样貌可以得到较为完整的呈现,连同有限的个人史料,形成了本次展览和研究中重要的一手资料和文献。

银行职员、企业职员、医生或律师业余从事摄影创作,这样的身份状态是当时较为普遍的现象。新兴的都市中产阶层能够负担摄影所需的物质花销,拥有可支配的闲暇时间,于是积极地参与到这种新式的文化艺术的生产当中。当然这种生产并不仅仅局限于精英化的小圈子和自娱式的消遣意趣,在彼时的中国,摄影慢慢脱离了此前只作为一种商业照相馆中的工艺技术,逐渐开始形成独立的审美机制,而这种改变,可以说正是由于这批业余摄影师的积极推动才逐步完成的。

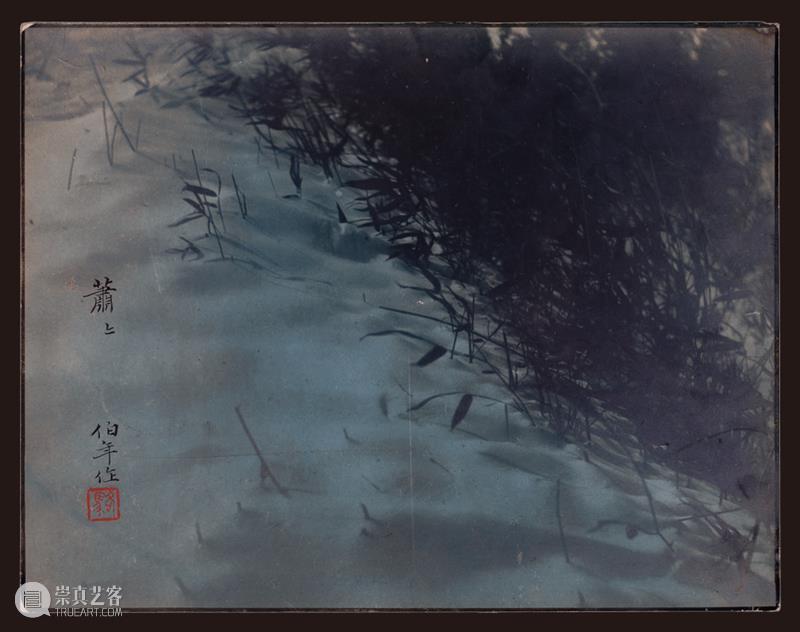

骆伯年,《萧萧》,1930年代,银盐纸基、染色,16.5×21.2cm

以刘半农、陈传霖、郎静山、胡伯翔等为代表的摄影师群体自觉地以“业余”自居,区别当时在照相馆或报社职业从事摄影的工作者们。《北京光社年鉴》序言中,刘半农开宗明义地提出该团体的性质是“业余”的(Amateur),与“职业”相对(而非今天的“专业”概念)。但是他们在艺术追求上却有着明确的美学立场,他在《半农谈影》中指出摄影师应有的主体性:“我们的目的,是要求造美,不是要把已有的美复写下来”;同样,胡伯翔在《美术摄影谈》中也谈到“(美术摄影)是在作者之应用,非端赖机械而已也”,再次强调了拍摄者的重要性。

1930-40年代摄影展览目录

©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

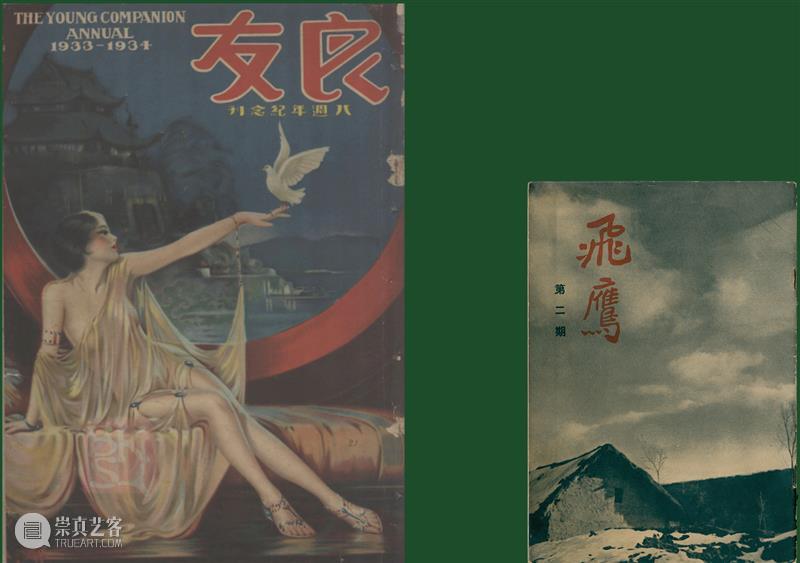

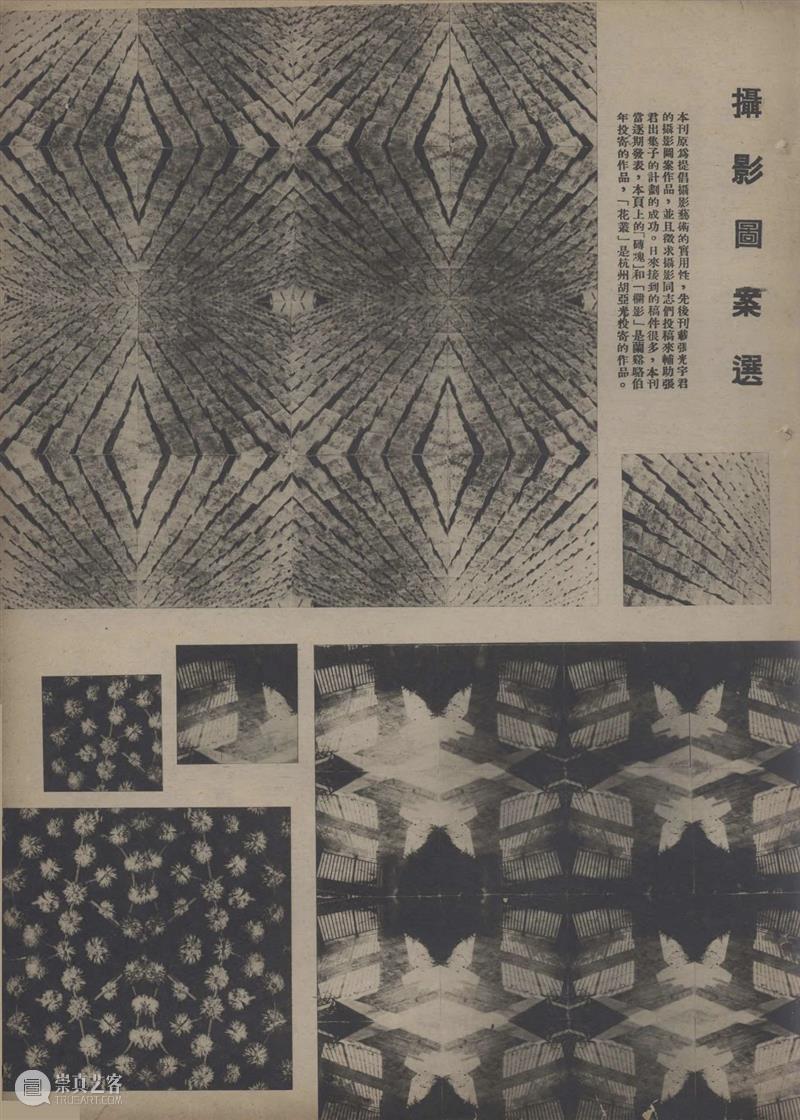

杂志刊物是当时摄影活动、研究与推广的重要平台和阵地,几乎所有知名的摄影杂志都是这个群体中的摄影师所创办或主理的,如陈传霖、卢施福等人主办的《黑白影集》、金石声创办的《飞鹰》、林志鹏主编的《天鹏》等。一些大众类杂志也专门开辟美术摄影专栏或专刊,登载摄影爱好者们的作品及评论文章,1933年《良友》出版八周年纪念刊,即“美术摄影专集”,1934年的《美术生活》拿出几十页的版面刊载摄影作品,其中就包含郎静山、刘旭沧、陈万里、吴印咸、胡君磊、张印泉等一批为人熟知的摄影师的作品,其中亦有骆伯年。

《良友》八周年纪念刊封面,1933年(左)

《飞鹰》第二期,(右)©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

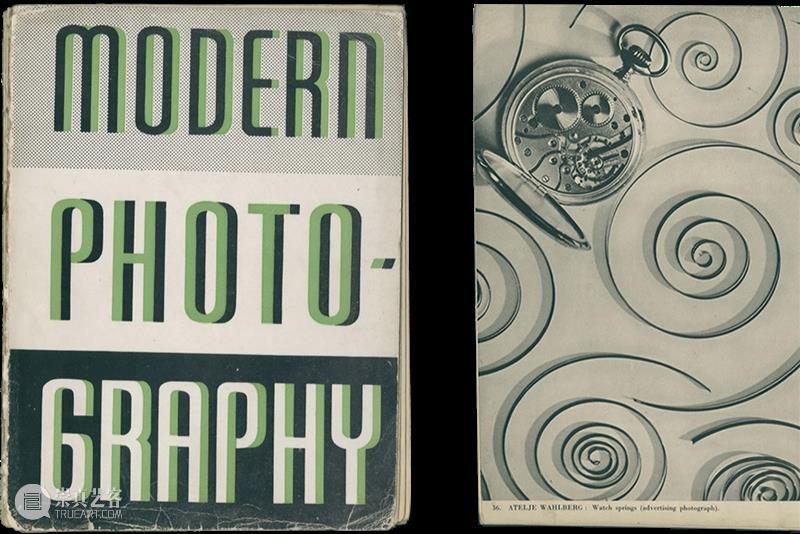

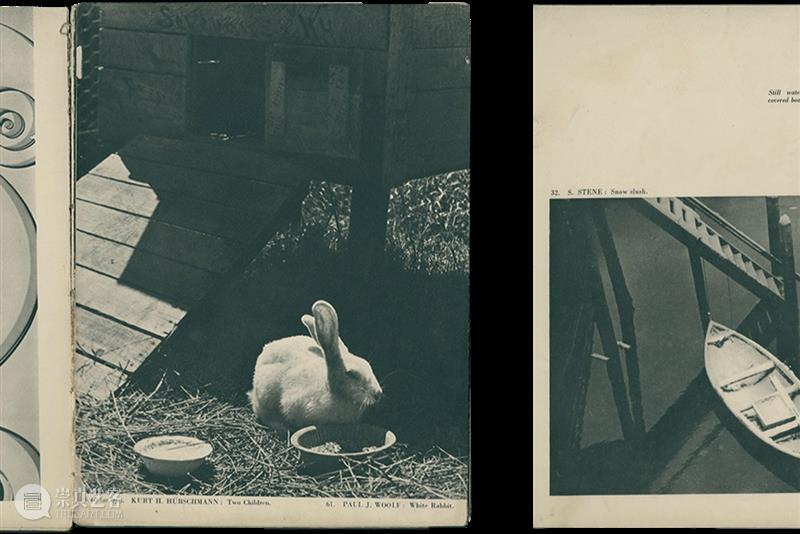

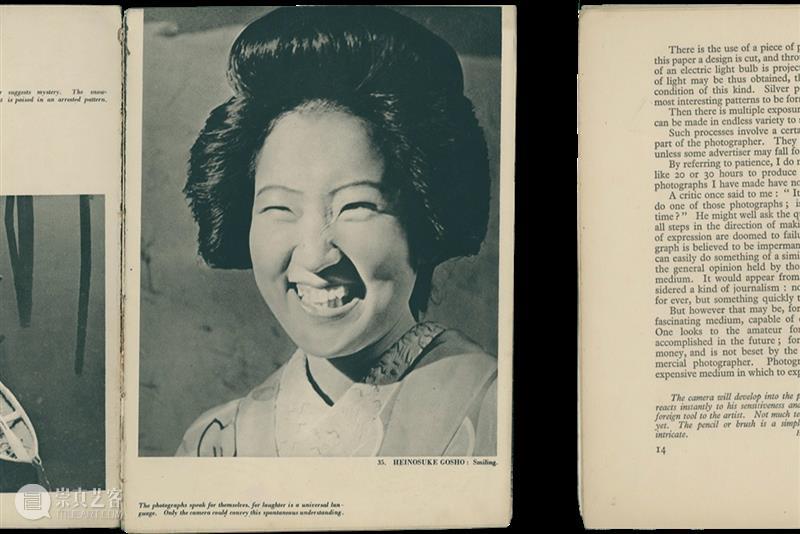

《MODERN PHOTOGRAPHY》骆伯年旧藏,承蒙金酉鸣先生惠允

向右滑动查看更多>>>

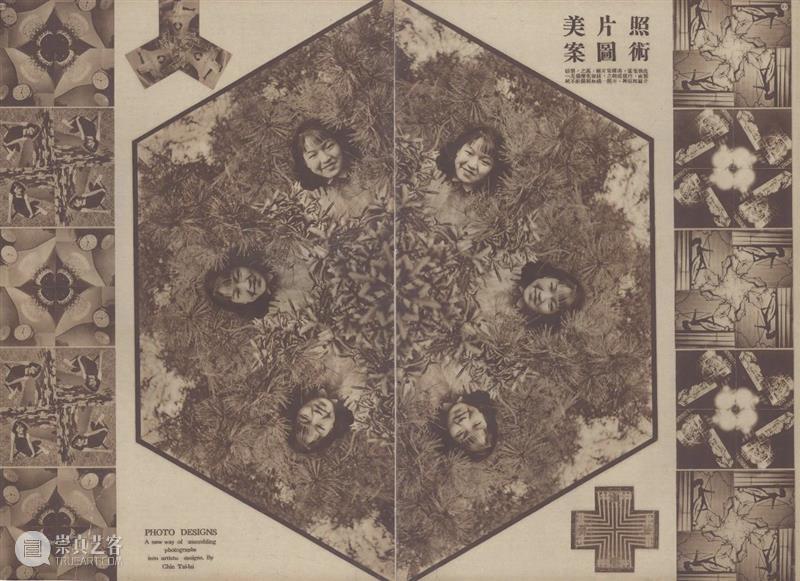

此外,画报的美术编辑是当时非常重要的传播“中介”,他们大量参阅和借鉴国外杂志的设计、排版和编辑方式,当中很多前卫的形式语言反向影响和启发了摄影的实践,成为共同构成彼时现代摄影的群体意识的重要力量。

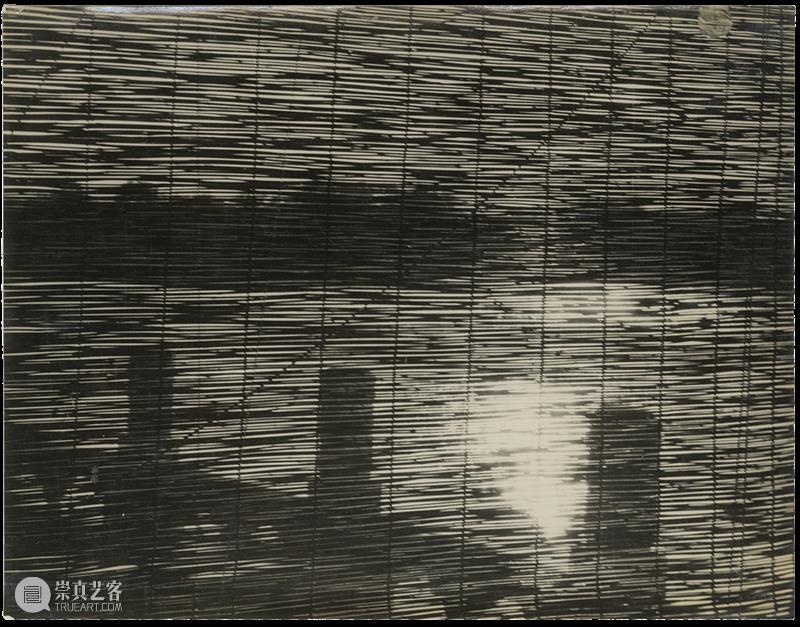

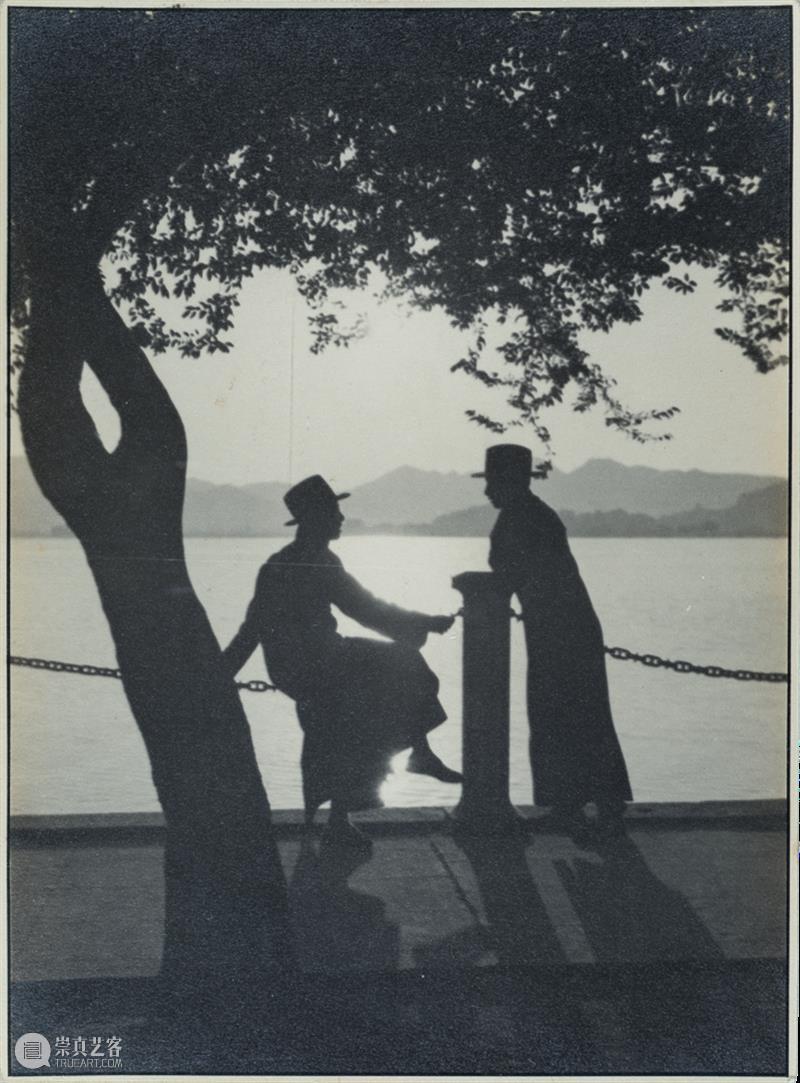

从数量和题材的丰富性上来看,骆伯年的摄影创作主要集中于30、40年代,作品在风格和手法上展现出混杂性与多元性:既有对当时“主流”的画意摄影的追求和探索——这其中明显受到中国画与西方画意摄影(pictorial photography)的双重影响——也有对来自西方的现代主义风格及元素的吸纳和实验。

而风格与题材上的杂糅及多样化尝试,不仅是以上海为中心发展而出的摄影文化所蕴含的一种时代特征,也是骆伯年相较于本次展览中其他人的独特之处。他在一篇自述中表达过摄影对他来说是调剂生活的方法,藉以休养每日工作之后的倦乏。想必正是因为骆并非执着于对摄影作为事业的全情投入,他的创作没有深陷于某一类固定的套路或惯性,反而轻松自如地游走于不同风格和实验之间。

骆伯年,《无题》,1930年代,银盐纸基,31×22.8cm

承蒙周建萍先生惠允

©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

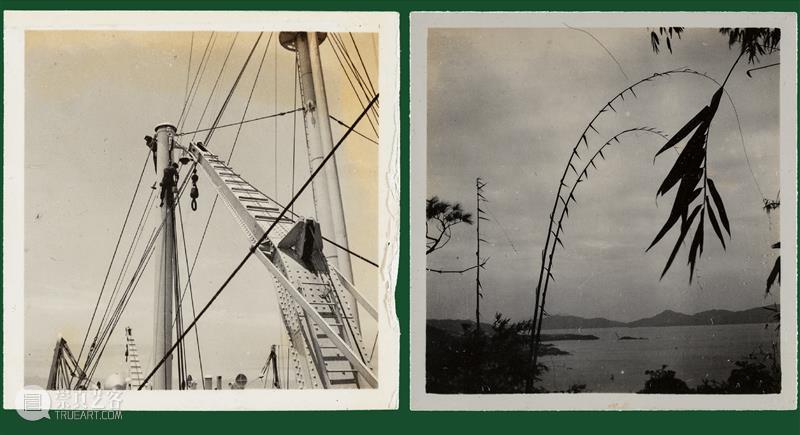

骆伯年,《Aramis船之轮廓》,1938年,银盐纸基,6×6cm

骆伯年,《无题》,1938-1942,银盐纸基,5.9×5.7cm

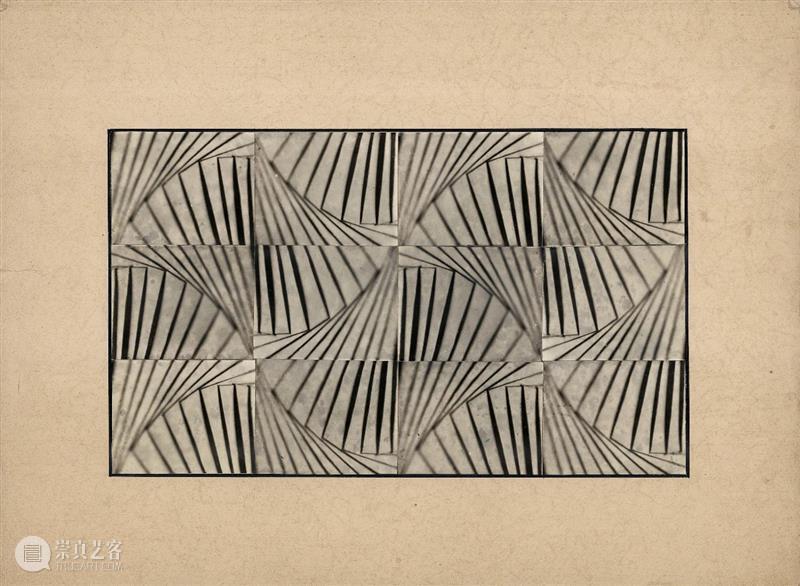

骆伯年最为人熟知的作品应该是1934年发表在《中华摄影杂志》第9期的《汲瓮》。作品的主体为一个背朝观众的玻璃雕塑小人,其造型效仿安格尔的名画《泉》里的女性姿态,一些树枝与花作为前景,当时上海非常流行的Art Deco风格的图案作为背景。整个画面呈现均衡、平和的美感,晶莹剔透的玻璃雕塑配以带有物质感的背景图案,构成了一种复合的稳定关系。另一张作品《幻象》,聚焦于雕塑的局部,用树叶做了叠印的图案效果。有趣的是,同样款式的玻璃雕塑也在金石声等其他一些摄影师的作品中出现过。

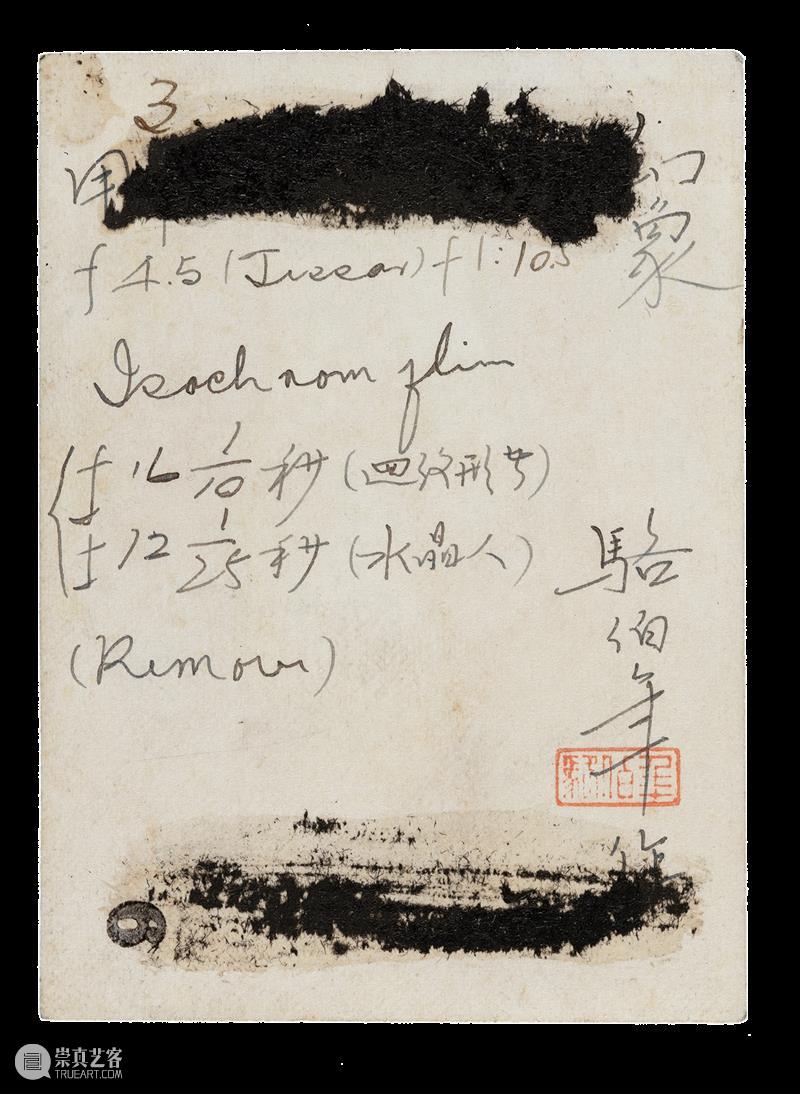

骆伯年,《幻象》及相纸背面,1930年代,银盐纸基,8.2×6.3cm

承蒙刘鼎先生惠允

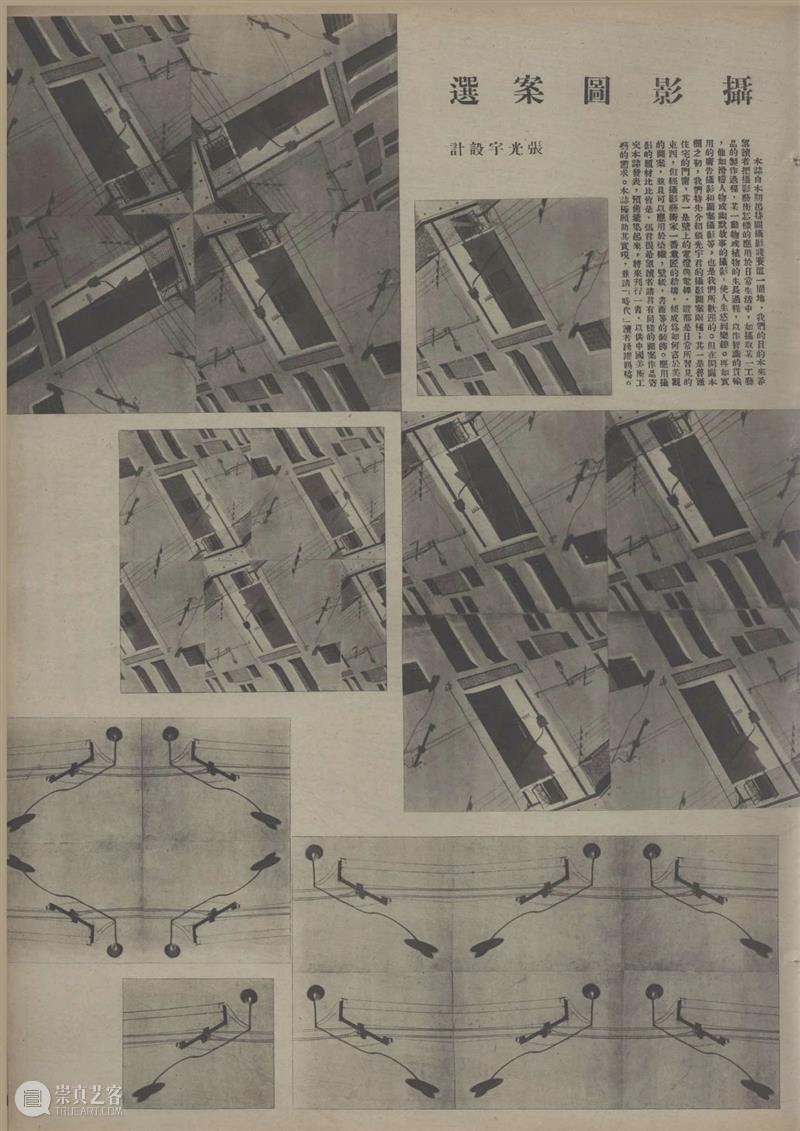

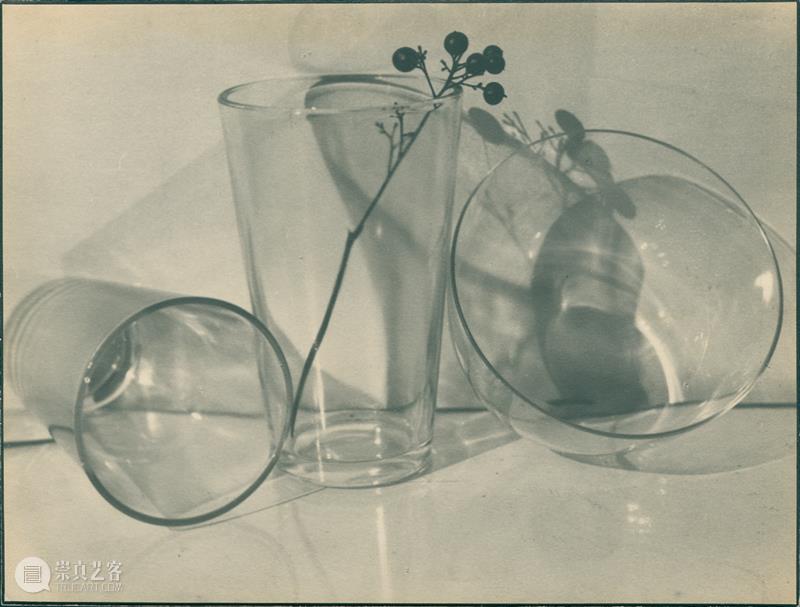

除此之外,剖开的白菜、削皮的苹果、旋转的陀螺、过分强调线条的玻璃器皿、船桅和建筑内外空间,以及黑影人像、浮雕效果等灵活多变的试探,都反复出现在他的镜头中。类似的形式探索也在诸如张景琠、吴中行、黄仲长等其他摄影师的镜头中有所得见。

骆伯年,《弄姿洗尘俗》,1935年,银盐纸基,37.8×29.7cm;

《静物》,1930年代,银盐纸基,21.3×28cm;

《无题》,1930年代,银盐纸基,26.5×19.5cm;

《构图》,1930年代,银盐纸基,6.2×8.2cm

向右滑动查看更多>>>

承蒙雨人先生惠允

张印泉,《No.88》,1930年代,银盐纸基,14×18.5cm

©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

泰康空间自创立以来即对中国摄影的历史和实践予以持续关注,将之作为了解和研究中国社会变迁的窗口,坚持以当代的眼光重新回溯历史,以历史研究为基础反观当下。作为泰康空间关于中国20世纪早期摄影研究的重要组成部分,本次展览聚焦1930-40年代的摄影师个案,通过复现当时的摄影艺术生态,为观众呈现一段具有艺术史及文化史意义的历史片段。展览特别致谢骆伯年后人金酉鸣先生,感谢他慷慨无私地将收藏的原作开放给学术机构,为本展提供了充足而珍贵的资料。

*作品图片除标注外,均承蒙金酉鸣先生惠允

胡伯翔(1896-1989),江苏南京人,原名胡鹤翼。曾任职于上海英美烟草公司。1928年,在北京参与发起组织“中华摄影学社”(华社)。1931年自费创刊《中华摄影杂志》。作品发表于《上海漫画》《时代》《中华》《良友》《天鹏》等刊物。

胡君磊(1902-1991),原名胡德载,浙江慈溪人,1928年加入中华摄影学社,1929年加入上海摄影学会,1936年底主持学会工作。学会共举办过三次摄影展,是1930年代较有影响的摄影艺术团体。

黄仲长(1900-1988),1920年与兄黄伯惠共同创办《时报》,曾赴欧洲考察印刷与摄影,归国后加入中华摄影学社,又与郎静山、刘旭沧、徐祖荫等共组“三友影会”,后任中国摄影学会评选委员、上海分会理事等。

金石声(1910-2000),江西婺源人,原名金经昌。城市规划学家、摄影艺术家。1936年组织“鹰社”,创办摄影杂志《飞鹰》。1938年赴德国达姆斯塔特工业大学留学,1956年被选为中国摄影学会理事,1962年加入中国摄影学会上海分会,担任副主席。

郎静山(1892-1995),江苏淮阴人。1911年进入上海《申报》做广告工作,业余从事摄影。1926年转到上海《时报》任摄影记者。1928年春,参与发起组织“中华摄影学社”(华社)。1931年参与组织成立“三友影会”。1965年被美国出版的《世界百科全书》列为世界著名艺术摄影家之一。

刘海粟(1896-1994),江苏常州人,近代著名画家、美术教育家。上海美术专科学校创始人,曾任上海美专、华东艺术专科学校校长,南京艺术学院院长。长期从事中国画及油画的教学与创作工作。

刘旭沧(1913-1966),浙江吴兴人。曾先后参加过25个国家,295个国际沙龙影展,并获奖54项,1932年加入“三友影会”。1936年参与创办《美术生活》担任编辑。

卢馥,1930年代摄影化学师,爱克发公司职员,上海洋行华员联谊会主席。曾任黑白影社技术股股长。

舒新城(1893-1960),原名玉山,湖南溆浦人,曾任中华书局编辑所所长兼图书馆馆长。编写《道尔顿制研究集》和《近代中国教育史料》。爱好摄影,出版《晨曦》《美的西湖》等摄影作品集,以及摄影理论技法著作《摄影初步》。

吴中行(1899-1976),江苏常州人。经商之余,从事摄影活动,1926年作品《归牧》被伦敦国际影展入选,同年加入英国皇家摄影学会。1930年在上海参加“黑白影社”并任理事。

张景琠,民国业余摄影师,就职于上海工部局小学。30年代初习摄影,后加入南京美社与黑白影社,并被推选为黑白影社研究股副主任。作品发表在《柯达杂志》《摄影画报》《良友》等杂志。

张印泉(1900-1971),河北丰润人,原名张习亷。曾任国民党政府财政部印刷局照相组技工、武昌行营摄影服务员。1929年,在张学良部任少校摄影员。其代表作《力挽狂澜》入选1936-1937年伦敦国际影展。1945年发起成立“北平摄影学会”并任会长。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享