了解一件艺术作品,仅通过展签来了解是有限的,“多伦VOICE”系列,每期推出一位当前展览艺术家,与公众分享艺术家的创作理念、思考与实践。此栏目将以视频、音频图文等形式向公众呈现更多艺术作品展签外的故事,并发掘经由作品延伸出去的更广泛的知识。

本期艺术家

吴笛笛

“我不可能以绝妙清醒的姿态来解释这个世界,我只是体验这个世界,解释是徒劳无益的,但感觉留了下来。我希望在作品中消除解释的诱惑,因为所有的作品都应该比它所要表达的意义更为宽阔。”

——吴笛笛

“瞬间,在场——予她同行”展览现场,上海多伦现代美术馆

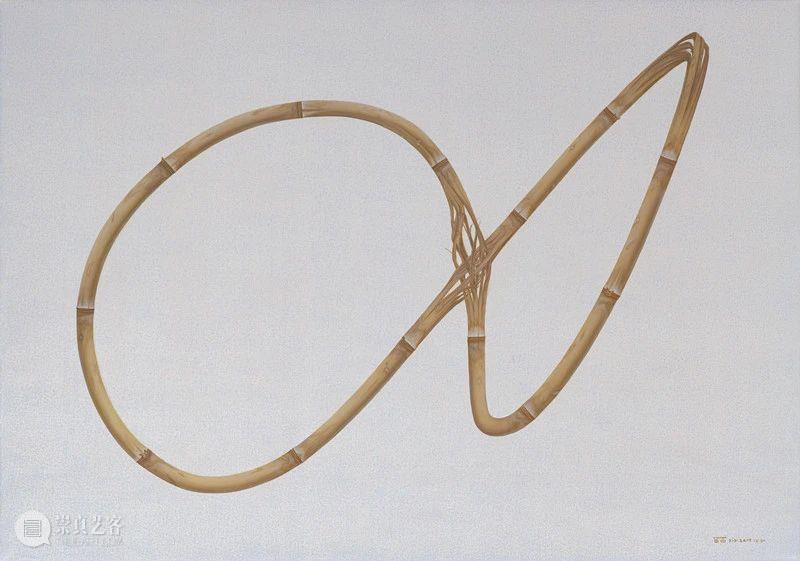

∞

布面油画,140x200cm,2020

“瞬间,在场——予她同行”展览现场,上海多伦现代美术馆

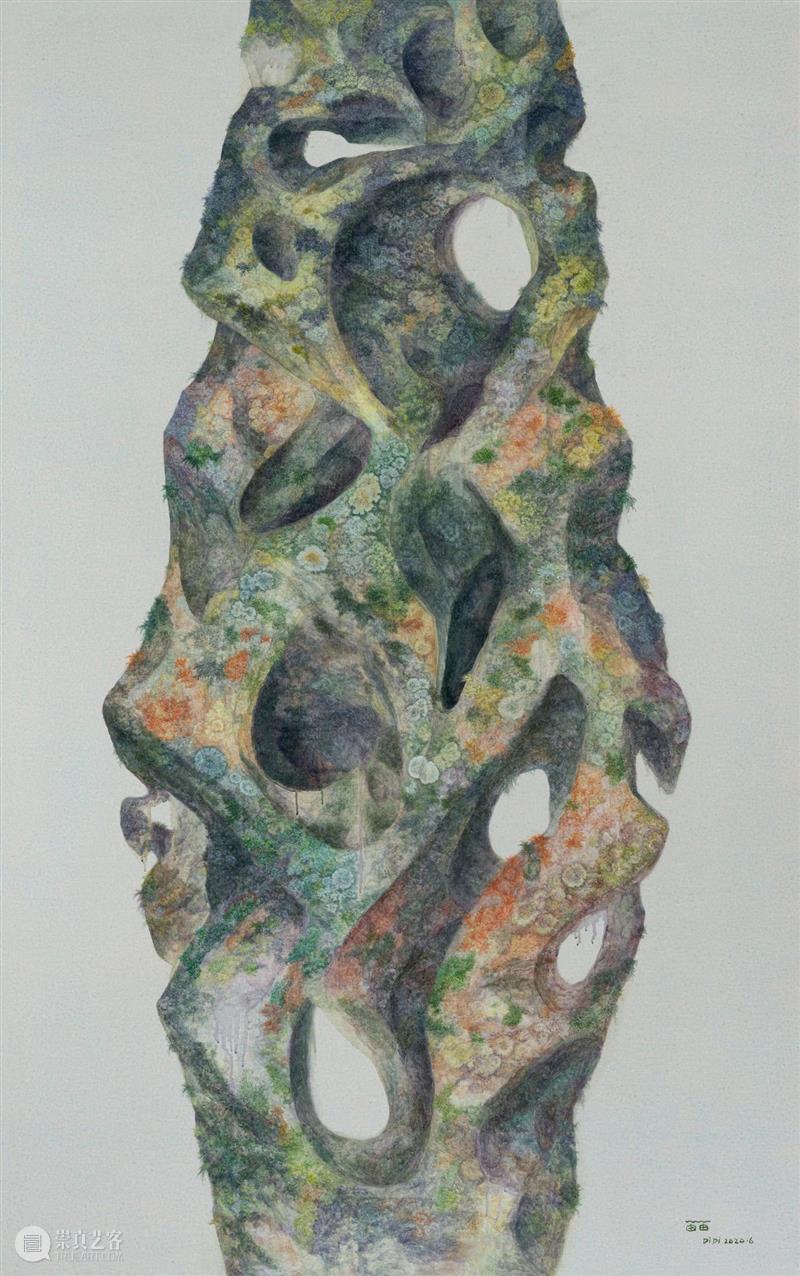

吴笛笛《不至于空无No.8》,布面油画,200x140cm,2020,图片源自艺术家

技巧之外,吴笛笛更为看重的自我与艺术、艺术与山川万物的灵性呼唤与互动,就像她此次参展“瞬间,在场——予她同行”的《不至于空无No.8》,画中既缠绕又茁壮的藤蔓以一种似乎带有自觉意识的样态令人印象深刻。《不至于空无》系列是吴笛笛在2016年与法国娇兰合作的艺术项目,作为合作的一部分,随《VOGUE》杂志在云南拍摄纪录片,并受到触动,开始创作了这组“藤系列”。灵感来源于吴笛笛在西双版纳丛林里的一个场景。吴笛笛写道:

吴笛笛《不至于空无No.12》,布面油画,140x200cm,2020,图片源自艺术家

吴笛笛喜欢大自然的灵动与狂野,但她从不绘美丽的花草,不渲染阳光与云朵的明媚,她的画面是冷色调的,她画的植物是草、藤蔓、树木、苔藓、竹子这些;画面乍一看是带着克制、理性、秩序——就像这个社会和人情世故的规则种种;然若当你凑近画面去看细节,会寻到那些蛛丝马迹的时候,你会发现,石头生苔亦可如此生机勃勃,就像一座小山丘;竹子以匪夷所思的折角扭曲、于是出现了断裂——折而不断的倔强;风中藤蔓顺势凌乱却依然挺立生长的茁壮……秩序之外的“偶然”和“意外”,以及不屈与坚韧,才是生命的力量所在。吴笛笛聚焦于这些磅礴大自然中的弱势物种,予它们特写,予它们隐喻。

吴笛笛《∞》,布面油画,140x200cm,2020,图片源自艺术家

比起竹子的封闭之线,藤蔓的各种曲线似乎是无穷无尽,但两者都是“无头无尾”——没有开头,也没有结束。就像她的代表作《∞》:

“∞”这个符号在数学中代表着“无穷大”的含义,循环往复、无休无止,正如莫比乌斯环那样,没有开始与结尾,故而它也象征亘古永恒。在吴笛笛的这件作品中,竹子的形态是一个完美的“∞”,首尾衔接循环生长,没有起源和结尾,呈现出一个封闭循环。在吴笛笛的画笔下,原有的自然性事物发生了观念性的扭曲,使作品赋予了某种超现实的意味。而在局部处理上,她的竹子破而不折,绵延出时间性和力量感,似乎是在纠结和矛盾中,达到了一种自洽。

吴笛笛《静物——竹NO.8》,布面油画,120x120cm,2014,图片源自艺术家

吴笛笛《静物——竹NO.11》,布面油画,120x120cm,2014,图片源自艺术家

在吴笛笛的绘画中,确实有一种植物之爱:植物不伪装,没有攻击性,诚实、谦逊、忍耐、顽强。故自古高洁文人士大夫多有讴歌植物之作,或吟诗作赋,或付诸丹青。自家拥有庭院并且喜种竹子的吴笛笛也将植物视作“唯心”之物——脱离日常生活和大自然语境而悬置于“物用”之上,成为一种内心的关照,一如中国古代文人士大夫的“澄怀观道”之境。她有一组竹子系列取名为《静物——竹》,将竹子设计为中国园林的窗牖形制。而园林其实也是很多文人士大夫遁世的住所,寄托了一种私密的、逃离的、消极的情怀。竹子也成为士大夫高洁精神的载体,“宁可食无肉,不可居无竹”正是千古写照。

吴笛笛《三秒之后》,布面油画,120x240cm,2020,图片源自艺术家

后来,作为静物的竹子开始“动”了起来:向内凹、躺平、向后倾斜、交叉、扭曲……围绕着竹子的,总有一两只小昆虫或者小麻雀、蚂蚱,也是不起眼的、灰灰淡淡的,却很轻盈——其实吴笛笛曾透露说这些小动物的原型是一直偶然飞进她工作室并且死了的小鸟,这里面其实很多是充满生命与死亡的对抗之隐喻。

吴笛笛《什么事情发生了?什么事情又将要发生?》,布面油画,200x150cm,2014,图片源自艺术家

吴笛笛《表象即真相》,布面油画,100x160cm,2020,图片源自艺术家

同样的,作为文人赏玩对象的石头,在吴笛笛这里长满青苔。“石”在中国年带有天然的文化属性,而“青苔”却是时常被人忽视的,虽然从某种意义上讲它代表着万物起源最根本的起始点。看似毫不起眼的、微不足道的苔藓含蓄、谦虚地在此“无机物”上缓慢地生长、绽放其生命……

吴笛笛《没有杂草No.5》,布面油画,180x135cm,2012,图片源自艺术家

吴笛笛《伤口是花朵最合适的温床NO.2》,布面油画,100x100cm,2018,图片源自艺术家

“青苔石”系列(2013——2020)延续的是最早她在纽约个展“没有杂草”(2012——2014)的理念——世界上没有一种叫杂草的植物,所有的草都有它独特的名字和价值。

吴笛笛描绘木头也是断裂的、露出切面的年轮的,“树更像介于无机物和动物之间的中间形态,拥有一种模糊的物质性……”(2016——2019)

吴笛笛《白昼冷却下来》,布面油画,420x210cm,2016,图片源自艺术家

2016年的《白昼冷却了下来》,依然是灰调的黄昏,猫头鹰等鸟兽静默无言,树木的背景看不出时间和空间。被吴笛笛有意抽离的背景并非是留白,而是她层层叠加了至少四五十遍的罩染,她说她试图接近汝瓷色的美感,以有当无,以无至有。

极精微的技法采用又呈现了超现实的疏离感。2018年的《伤口是花朵最适合的温床》,切面是吴笛笛少有的鲜艳的红色,许是经历伤痛 孕育的花朵更鲜艳一如骨头断了重新长会更结实、有裂缝才有光……

“我不可能以绝妙清醒的姿态来解释这个世界,我只是体验这个世界,解释是徒劳无益的,但感觉留了下来。我希望在作品中消除解释的诱惑,因为所有的作品都应该比它所要表达的意义更为宽阔。”吴笛笛如是说。

艺术家简介

吴笛笛,1976年生于重庆市。1992年考入四川美术学院附中;1995年,从川藏下乡回来创作的《云的影子》获吴作人基金优秀奖。1997年考入中央美术学院设计系视觉传达专业;1998年,作业《灯》参加成都“国际艺术节装置展”,是第一次参加展览。同年,由谭平老师指导的观念作业《方案篇》获中国概念书籍设计“最佳概念奖”。2001年,考入中央美学院油画系第四画室攻读硕士学位。2004年,研究生毕业作品《十二生肖》获中央美术学院毕业作品一等奖,并参加美国哥伦比亚大学中外艺术交流展。同年任教于中央戏剧学院舞台美术系。

个展有:“精确的虚构”/Contemporary by Angela Li(中国香港,2017)、“吴笛笛” 前波画廊 (纽约,2015)、“吴笛笛” 前波画廊(北京,2014 )、“春分”千年时间 (北京,2011)。

本栏目文字采编 / 林霖

“瞬间,在场——予她同行”策展人之一。上海⼤学上海美术学院美术学硕⼠;现任职于上海艺术研究中⼼,担任《上海艺术评论》编辑。参与中国⽂化部艺术基⾦课题调研与上海社科院艺科课题调研,并在2019上海社科院蓝⽪书(《上海公共⽂化服务发展报告(2019)》)发表关于上海⾮营利艺术空间的初步调研成果。参与⽂化和旅游部级研究项⽬《新中国成⽴以来上海市美术馆与城市公共⽂化发展研究》(批准号:18DY10)及《⺠营美术馆在公共⽂化服务体系中的功能研究》(批准号:16DH78)。曾任《⼤辞海-美术卷》(上海辞书出版社,2012年12⽉第1版)编写。2017年11⽉,获第三⼗⼀届⽥汉戏剧奖优秀编辑奖。在多家刊物发表论⽂及评论⽂章。研究⽅向:当代艺术、社会⽂化、中国古代书画鉴赏、艺术批评。

栏目编辑 | 贾文琴

微信编辑 | 戴露露

当前展览

• 主办方简介

上海多伦现代美术馆

上海多伦现代美术馆由上海市虹口区文化和旅游局于2003年创建,是一个按现代多功能目标规划建设的、为中国当代艺术发展和服务的非营利文化艺术机构,是一个当代艺术国际化交流的平台。它以 " 原创性、学术性、国际性 " 为办馆理念,具有展览、研究、教育、收藏、交流五大功能。

无锡灵山慈善基金会“予她同行基金”

Tips

美术馆开放时间

Opening hours

周二至周日

Tuesday to Sunday

10:00-18:00(17:30 停止入场)

周一闭馆

Closed on Mondays

美术馆没有停车区域

No parking space available

Address

上海市虹口区多伦路27号

No.27 Duolun Road,Hongkou District,Shanghai

长按下方二维码关注我们

立足当代艺术

促进艺术交流

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享