很多演出在谢幕时会请上主创们逐一感谢,从介绍职务、姓名到观众掌声,大约5秒左右。

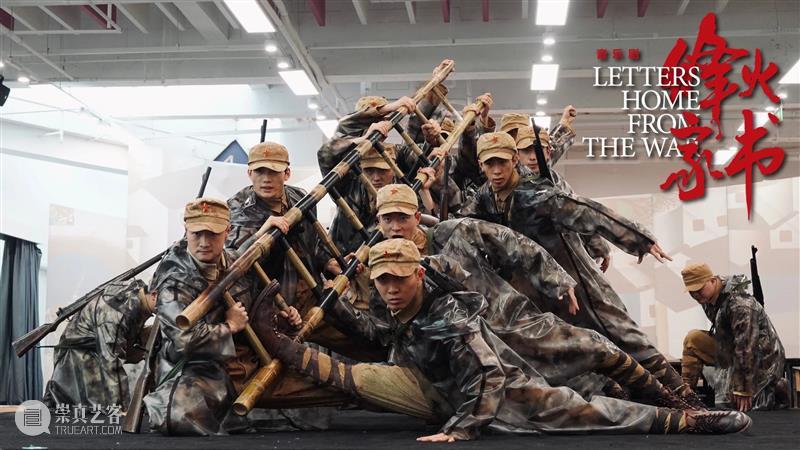

2021年6月16日,音乐剧《烽火家书》的主创们也将接受到这5秒钟的掌声。

时间倒退889天,主创之一、舞美设计王建伟正在香江的工作室中修改设计方案;

时间倒退102天,主创之一、服化设计董桂颖正在服装工厂为布料的选择绞尽脑汁;

时间倒退41天,主创之一、上海木偶剧团团长何筱琼正在手把手地教授话剧演员如何操作木偶。

在享受掌声之前,音乐剧《烽火家书》的每一位主创都需要为一场演出工作几个月到几年不等。

他们的战场在幕后。

2021年4月14日音乐剧《烽火家书》建组会

音乐剧《烽火家书》的舞美设计王建伟来自中国香港,《亲爱的,胡雪岩》《德龄与慈禧》《解忧杂货店》等剧的舞台都出自他手。

距离感触发,是这次创作的舞台意念。

思念本有形状,可以是圆,可以是方。

思念带着方向,只是不知道何时碰上。

思念都有重量,但不受地心引力所影响。

只知道思念可以超越时间和距离,

将心连上。

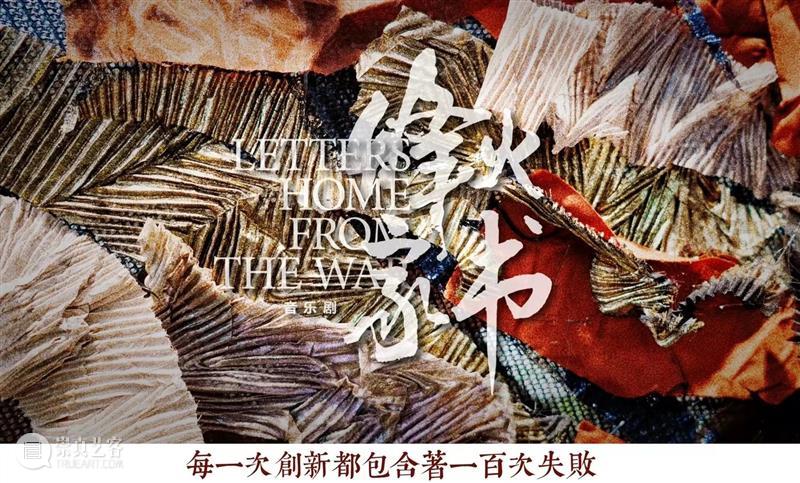

这次,我用了一种雕塑的手法去呈现一封撕开的家书,相信在投影图像的基础上,这撕开的信纸可以带来更大的雕塑空间。

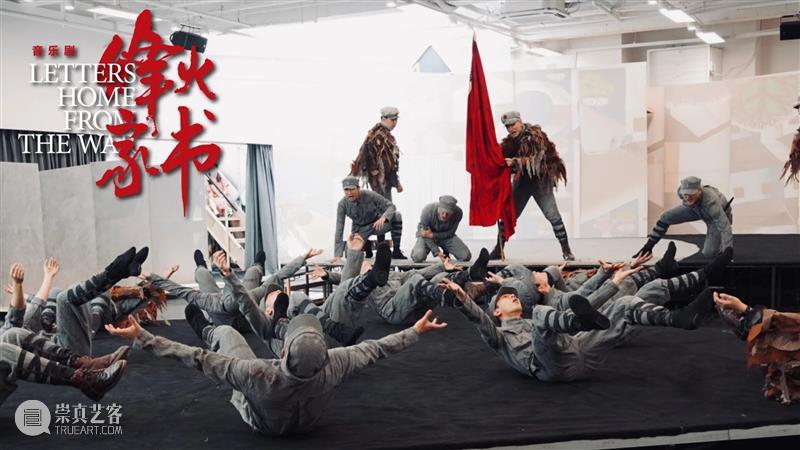

在读剧本时,我看到很多二元分立的场景。距离,是一个不可或缺的心理空间。所以在舞台上,大家会看到很多高低、明暗、看见或看不见的元素。舞台后方若隐若现的铁架提供了一个阐述戏内事件的戏外角度。

舞台下方有一道桥,可想象为另一平行时空,跟倾斜转台一并运用时,可以见到更多远、近的对比。这道“桥”同时是一张长长的书桌,演员可以坐在“大信纸”上书写自己的家书。转台有月缺之意,也可以在投影的帮助下发挥得更好。

希望撕开的半张纸除了给灯光带来一些挑战之外,同时亦能给大家带来一段不寻常的体验历程。

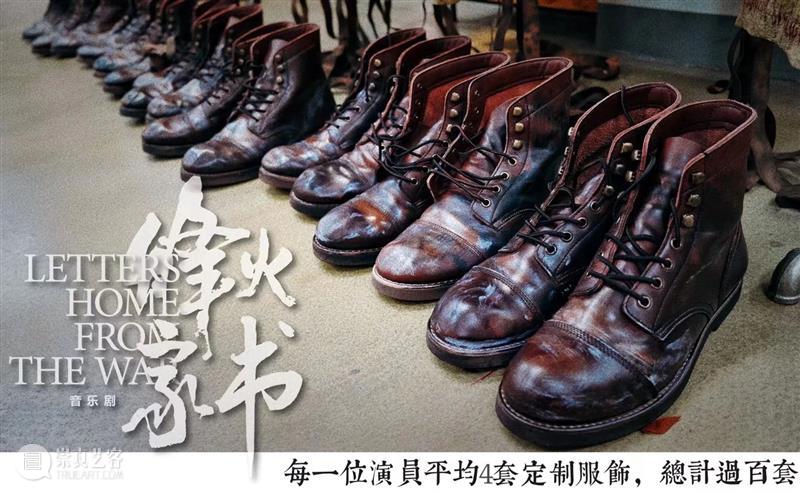

音乐剧《烽火家书》的服化设计董桂颖是上海话剧艺术中心服化设计、国家一级舞美设计师 ,她参与的作品超过百部,包括大家熟知的《贵胄学堂》《兄弟》《白蛇传》《战象》等。此次她和她的团队为《烽火家书》设计、制作了逾百套服装,平均每位演员有4套演出服。经过设计、选材、打板、试装、改装、定装等各个环节,较平时的工作体量翻了四倍。

音乐剧《烽火家书》从服化角度上,

团队为之努力的方向是以历史史实为依据,

让中国抗战史上曾经留下浓墨重彩的英雄人物,

植根于现代观众的心里,

他们本该有此礼遇。

《烽火家书》讲述的是中国人民的抗战史,服装设计需要参考的历史背景长达19年,所涉及的款式包括各制式军装、男士长衫、旗袍等等,最终服装款式图逾百张,服装制作体量特别大。

剧中大量的舞蹈动作也需要在设计时就考虑到服装对演员的舒适度与对肢体动作的配合性。

考虑到演出中演员换装的便捷性与整体的预算,我们提炼、浓缩,采用了“一款多用”的设计理念,每一套服装都细做、精做,以便发挥其每个部位的功能性,让每件衣服的利用率达到最大化。

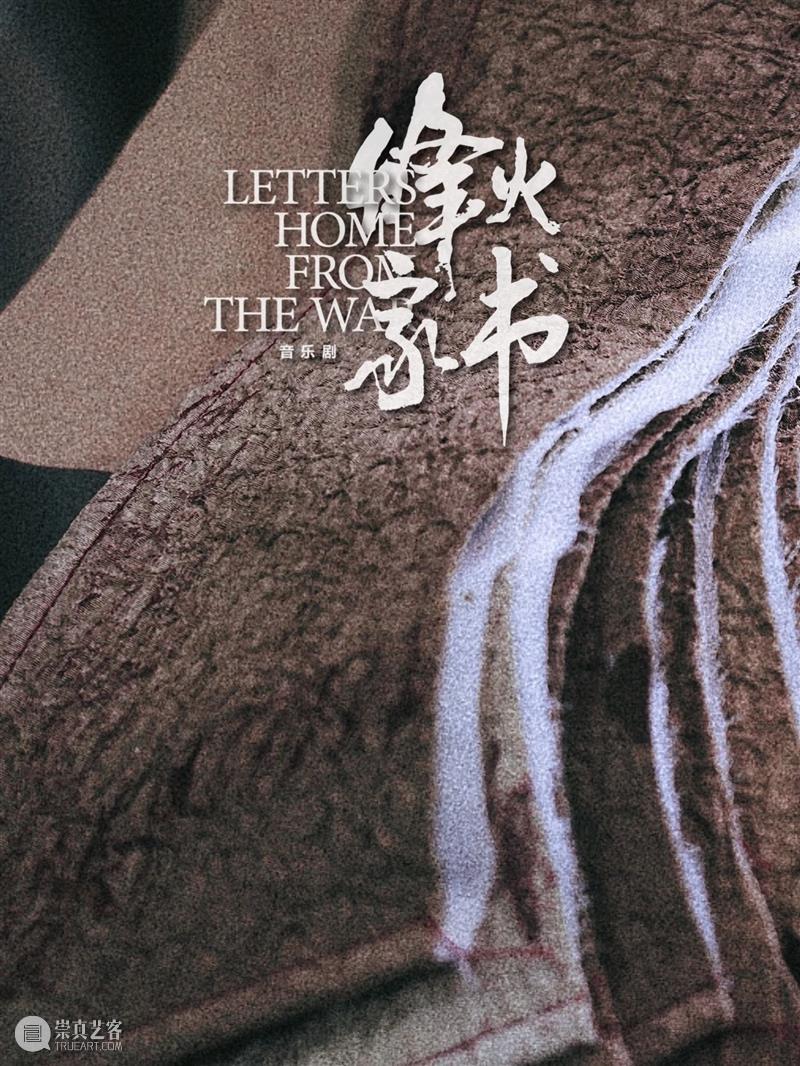

在选择布料时,我们考虑的是多样性、实用性和适配性。

比如剧情中下雨了,演员需要穿着雨衣和蓑衣。如果只是用常规的款式相对而言会比较单调,所以我们聘请拥有30年以上经验的制衣师团队对雨衣的布料进行了染色、手绘、扎染三步肌理效果的处理,做出云雾的效果,契合舞美需要展现的乌云翻滚状态。

在处理细节上,我们和观众打了个哑谜。

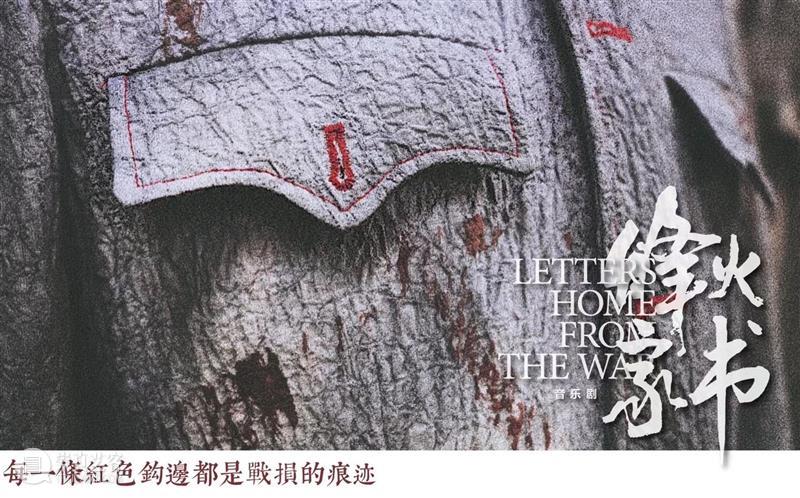

我始终认为专业服化团队作品的追求是业内人士也挑不出毛病的设计,这其中细节所表达的服装语言尤为重要。服装有一个统一元素——红色的外线勾边,我们摒弃了传统意义上流血在舞台上用大块红色的表达方式,用红色缝线在细节上由点集面地把衣服“染”红,舞台下的观众可能总会隐隐约约地感觉到衣服是红色的,但却看不到大面积的红色。

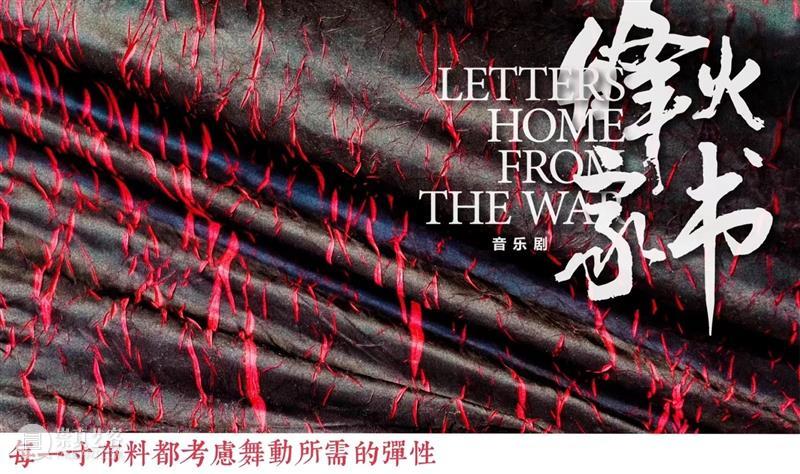

军装内侧使用了红色裂纹的效果,远看这就是一块黑色,当演员舞蹈时,服装被拉扯,红色裂纹就会显现,这种效果也会呈现出一种力量感。

当然,作为一部情感丰富的音乐剧,色彩也是必需考究的重点。

抗战初期国共联合作战,抗战史中也有国民党不可磨灭的记忆,所以《烽火家书》的服装势必就会牵扯到国民党的形象。设计初期我们也翻阅了史实资料,最终决定服装上用颜色区分军种,上半场国民党军队的服饰采用蓝灰色调,下半场共产党的服饰采用土黄色系直到演出尾声,解放战争胜利也标示着中国人民结束苦难走向和平,暖色调也是对一个美好结局的色彩呈现。

舞台服装要高度地吻合剧本内容气质。好的服装设计能让舞台角色更加饱满、演员更加自信,最大程度上帮助演员塑造角色形象。

在我的理解中,好的舞台服装设计作品就是让观众从第一眼到谢幕都能从人物形象上直观感觉到合适、舒服。

在舞台表演作品中的服化设计永远是一份迷人的配角工作。

音乐剧《烽火家书》讲述了有个小女儿一直在等待远在前线父亲的来信。分别时小丫头只有9岁,在前线杀敌的父亲不幸牺牲,战友们陆续接过父亲的身份,为素未谋面的“女儿”写去家书。

在所有“父亲”的心里,这个女孩停留在了9岁,停留在林书雄珍藏的照片上的模样。

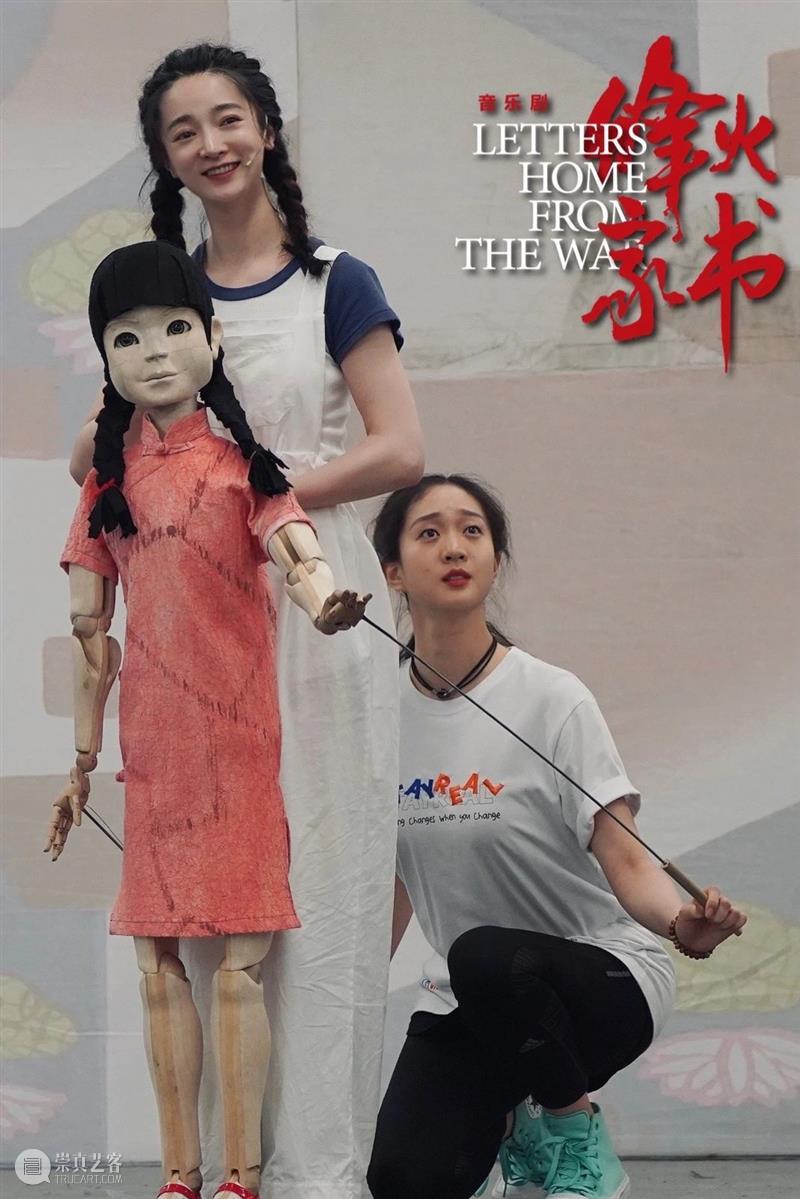

创作研讨时,编剧喻荣军提出可以让一个木偶去扮演照片中9岁女孩的角色,以表达剧中“父亲们”通过手上那张照片看到的“女儿”形象。

通过虚拟的人物画像给观众更多的想象空间:这个女孩的神态、动作是怎么样的。

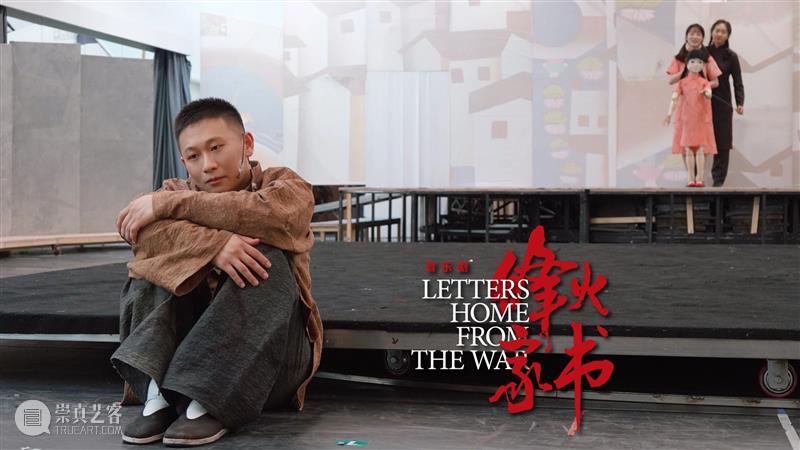

起初,导演田水认为这是给她挖的一个“坑”。

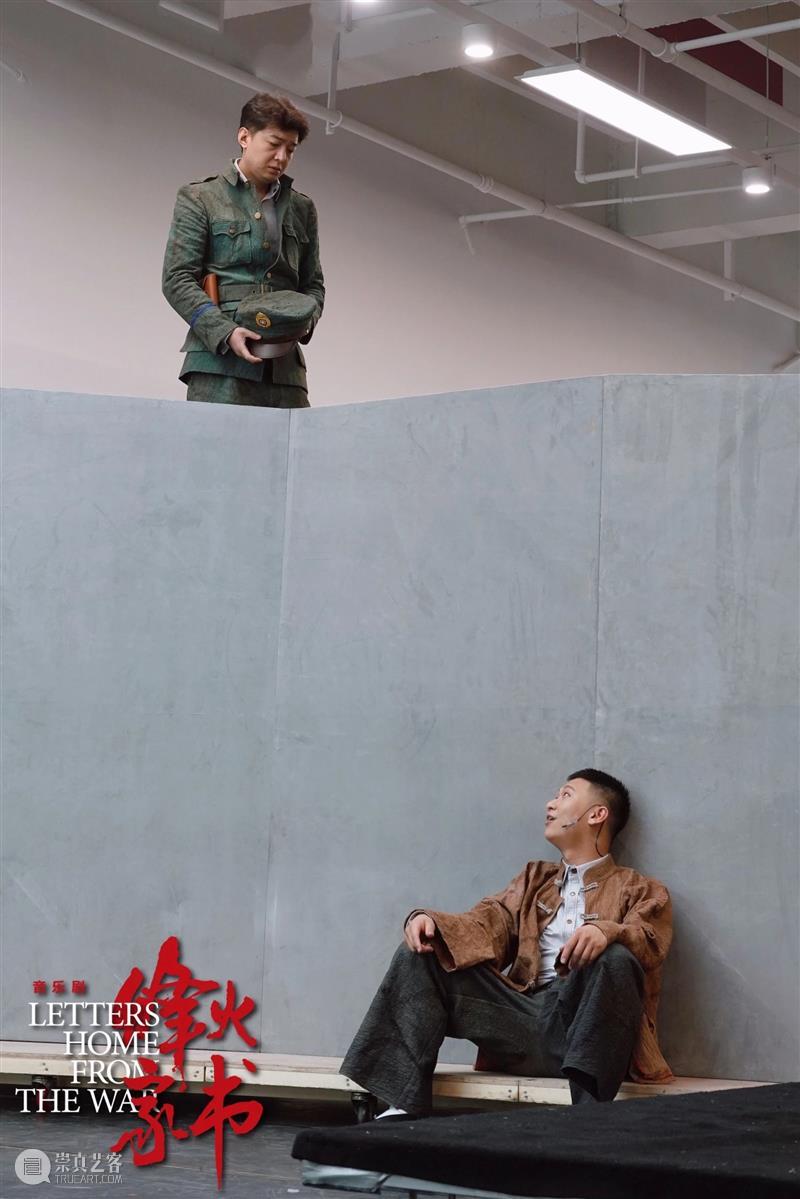

音乐剧强调现场各种动势的配合,给观众一个强烈的试听感受,但木偶是相对静止的,将木偶融入音乐剧本身就是一个大胆的想法。上话的演员没有操偶、和木偶对戏的经验,在排练中需要他们强大的“无实物”表演经验与相对静止的木偶对戏,将对手戏里“两人”台词中所需要表达的情感、音乐剧的感染力由演员单人传达给观众。

但编剧喻荣军、导演田水在与上海木偶剧团团长何筱琼的沟通中发现,可能跨过这个“坑”会有意想不到的化学反应。

“以最质朴的方式追求最朴素的情感……”

这是一次全新的尝试与探索,

人与“偶”的情感交汇,

伴着曲调的转承在时空交汇点迸发出精神的力量。

九岁的林慧歆偶型,抛去刻意的“人化”,以原木、关节、肌理、结构、无妆的制偶方式,着力突显“木偶”的原态,巧妙地以偶的“假”,展现出情感的“真”。两位女演员同时操控表演,赋予木偶以精神力。这一刻,人与偶心灵契合…

倒计时11天,音乐剧《烽火家书》的所有主创们正在为这五秒钟的掌声做最后冲刺。

音乐剧《烽火家书》构建横跨19年战争史的叙事空间,主要人物角色林书雄、李竹君、蔡炳忠、戴雪枫、赵田宝经历大量真实历史,以强烈的视听冲击交织真实和虚拟,增加代入感,和观众一起回顾和深入战火中的19年,珍惜执笔写家书的和平。

音乐剧《烽火家书》

汇聚国内顶尖主创打磨五年

是上海话剧艺术中心重磅推出的

史诗级音乐剧

在2021年庆祝党的生日

由上海话剧艺术中心制作出品的音乐剧《烽火家书》,选取战争期间感人肺腑的书信故事,改编不同时期脍炙人口的经典歌曲,融合戏剧、音乐与木偶等元素,讲述1931年至1949年中国战争大事件。经历五年多轮工作坊打磨,终将于 2021年6月16日-7月4日 在上海话剧艺术中心艺术剧院上演。

*文中图片为排练照

|再读“家书”点滴|

(点击图片即可阅读)

现在的年轻人,能演出不计生死的血性吗?|音乐剧《烽火家书》演员专访

我们拥有的今日,是他们浴血换取的明日

由战场归来,这盛世如他们所愿 | 音乐剧《烽火家书》演员定妆照

花五年时间去磨一个戏,值吗?|音乐剧《烽火家书》专访

少年感到底是什么?少年感是他们眼里始终不变的光!

他们换上军装,演绎那份上交国家的帅气

音乐剧《烽火家书》开票 | 五年打磨,恢弘巨献

上百位上话人与两百多位观众共唱《我和我的祖国》

用热血摇滚书写一部中国人二十世纪战争心灵史

70 年过去了,历史从未忘记他们

点击“阅读原文”,即可购票。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享