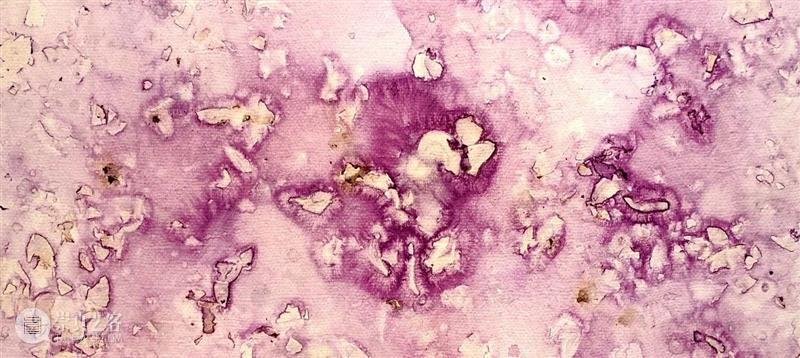

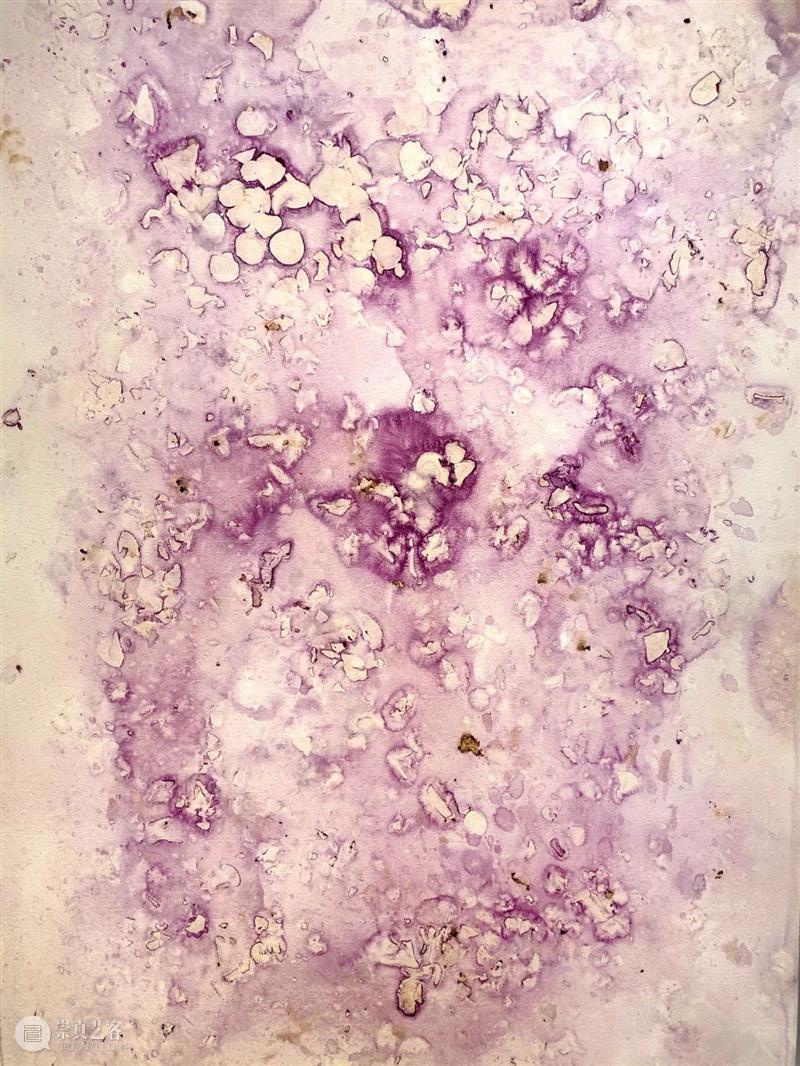

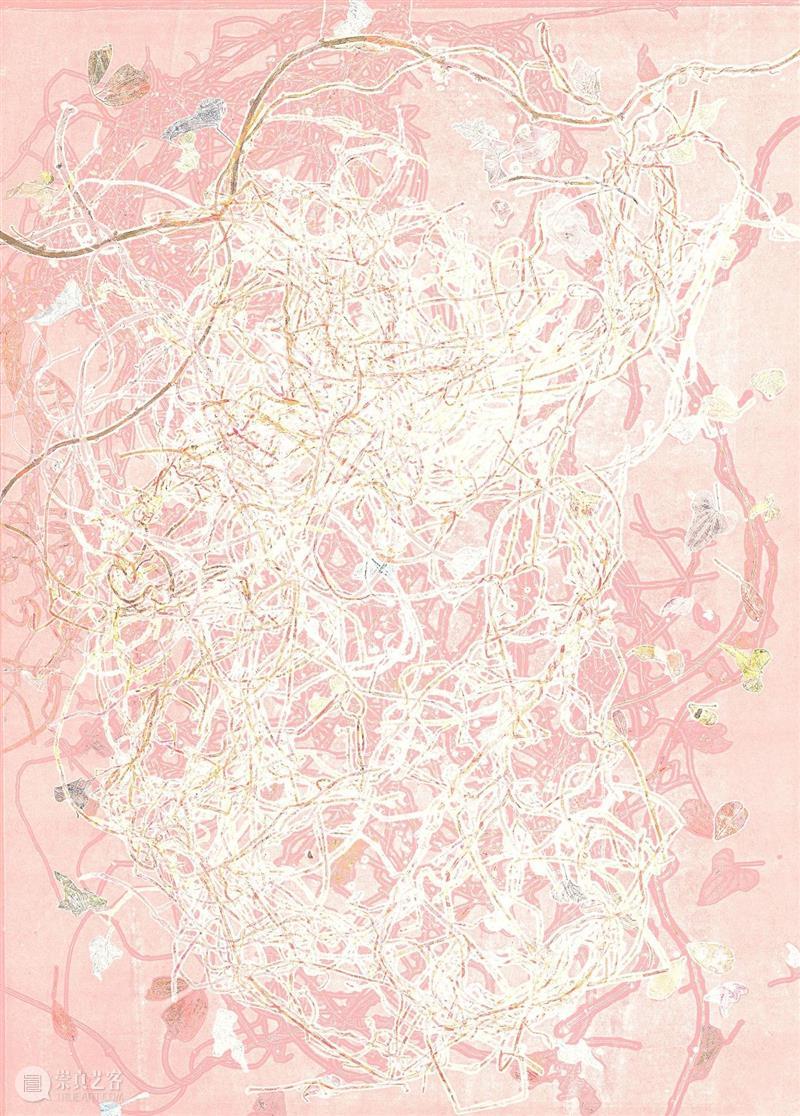

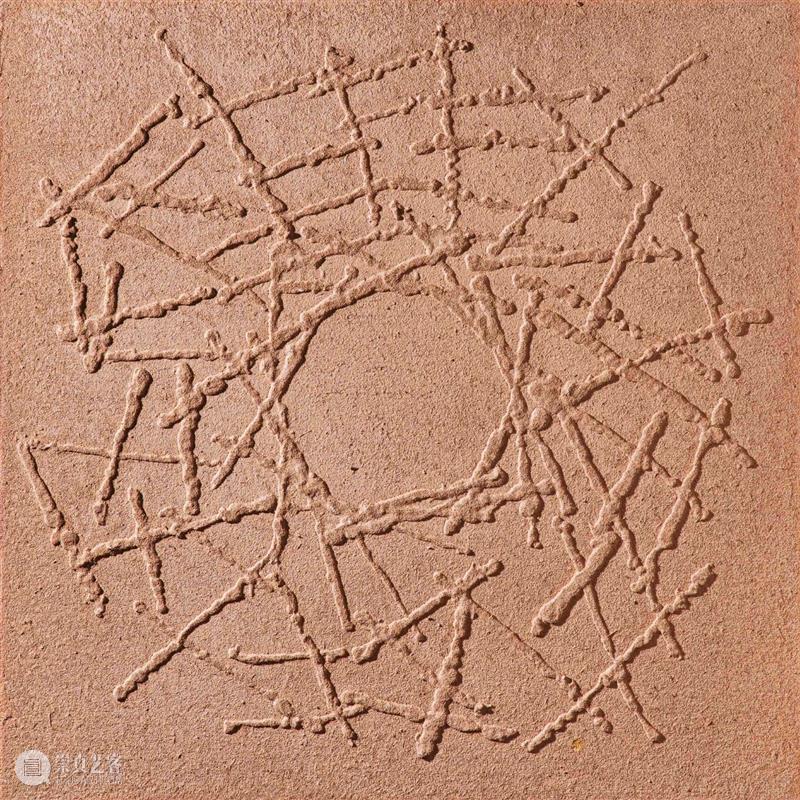

《宜良 II》(局部),昆汀·德鲁埃,2017,玫瑰、玫瑰灰烬及浸渍玫瑰混合于纸面,109x79cm

玫瑰存焉,没甚为何。它绽放,因它绽放。

它不在意自身,不问别人是否睹其芳颜。

——诗人安格鲁斯·西里西乌斯

(Angelus Silesius)

以花之名

——当代国际花卉艺术作品展

2021.6.18-7.2

第十届中国花卉博览会·花艺馆

上海市崇明区北沿公路2188号

温馨提示:进入花博会需购票,本展览免费参观

“以花之名”在花博会·花艺馆展出现场

参展艺术家

(按音序排列)

陈丹燕、邓国源、(法)昆汀·德鲁埃、胡为一

(日)郡田政之、刘真辰、漆澜、宋陈、孙瑞祥

在这一刻,我知道自然的秩序仍在运行,

花会开,月会圆,世界的律令没有变。

陈丹燕

陈丹燕

Chen Danyan

“四月,五月和六月,是长途旅行最好的季节,我旅行去辰山植物园的月季园。月季盛放,直至它们筋疲力竭。我在月季花里找到我精神世界里的一砖一石。”(陈丹燕)

陈丹燕的胶片摄影作品记录了月季花绽放时的影像,用不同颜色的棉线对应到月季岛地图上的种植区域,方便大家按图索骥,从视觉、听觉等多方位感受这些交织人文行走、植物生命和时间回忆的花儿的故事

月季岛里的花朵帮助她呈现了她三十年旅行的回忆,以及《陈丹燕旅行文学丛书》的诞生背景。2020年中秋节盛开的夏日最后花朵和按时冉冉升起的圆月,帮助她呈现了一年一度花好月圆的自然律令。在陈丹燕的月季岛上,人们用自己的回忆和感受参与了她的创作,一个人的声音与许多人的声音交织。这件作品由脆弱的花朵与永恒的自然规律,以及起伏在其中无法触摸却被永远纪念的记忆交织而成,随时间而逐渐丰美。

这里呈现了《律令》创作过程的文献部分。它与辰山植物园的月季岛共同构成在2020年中个人对自然律令的感知。并在此后的五年中,与月季岛上盛放与凋谢循环往复的月季,被新月与圆月交相辉映的自然,以及作者本人一起,成长与成熟,最终成为一座2020年的纪念碑。

《律令》(影像截图),陈丹燕,2020,影像,4分58秒

此次展出新增的《律令》影像作品,是2020年5月8日晚间至5月9日傍晚,一天时光中辰山植物园月季岛的光景变化,以自然鸟鸣声为背景,加入陈丹燕朗读月季的名字:莎士比亚、白雪公主、夏加尔、彩虹、破晓、甜蜜生活……浪漫与现实相遇,将装置作品与发生的现场跨时空联结。

《在花园》系列的创作,强调的是个‘在’字,

强调观众与画面的互动,

花园不只是你眼前看到的,

而是你身在花园中。

邓国源

邓国源

Deng Guoyuan

邓国源《在花园》系列作品在“以花之名”展出现场

艺术家谈《在花园》系列创作

花园是人对自然关注以后,创作出的一个新的自然,它来源于自然却高于自然。渐渐的,花园成为了我的艺术创作中对自然关注的具体表达方式。我借助花园这个题材,既表达了自己对于自然的关注,也表达出了个人的一些看法和思考。一些在现实中,人与自然无法达到的状态,可以在花园中达到,表达出一种理想的人与自然和谐相处的状态。

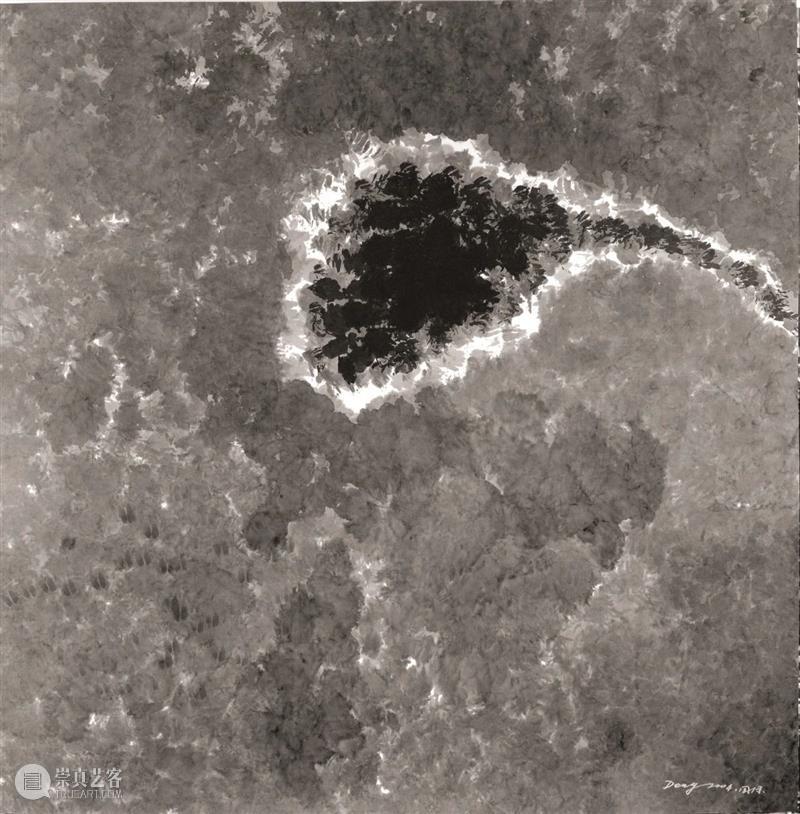

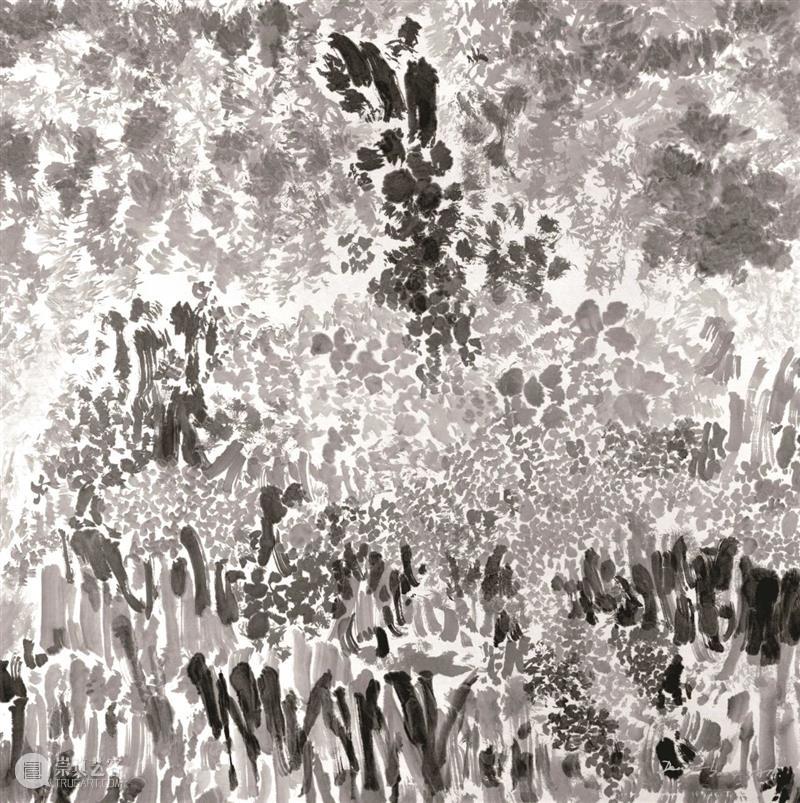

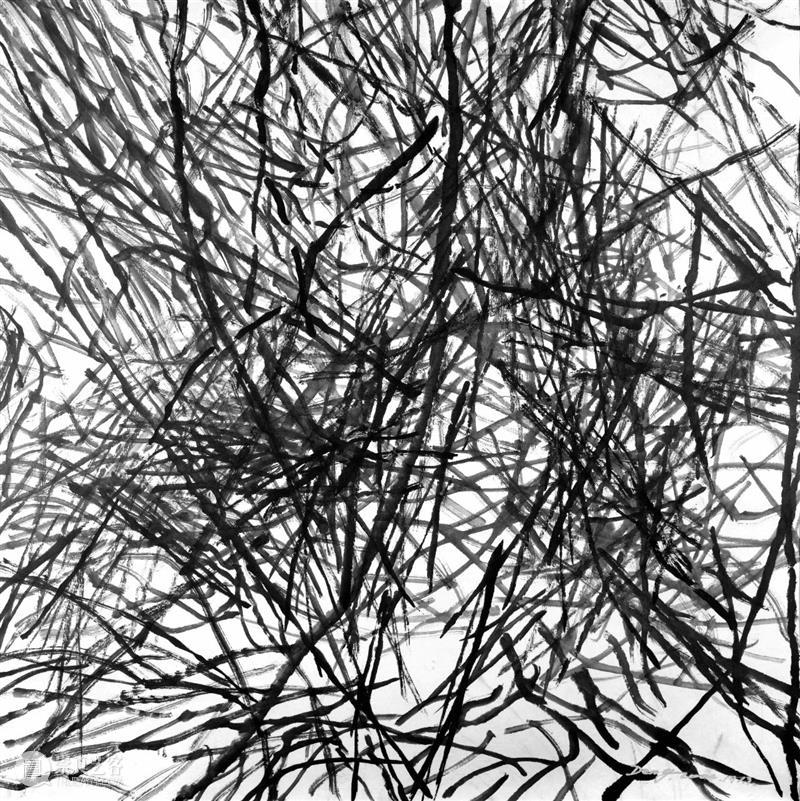

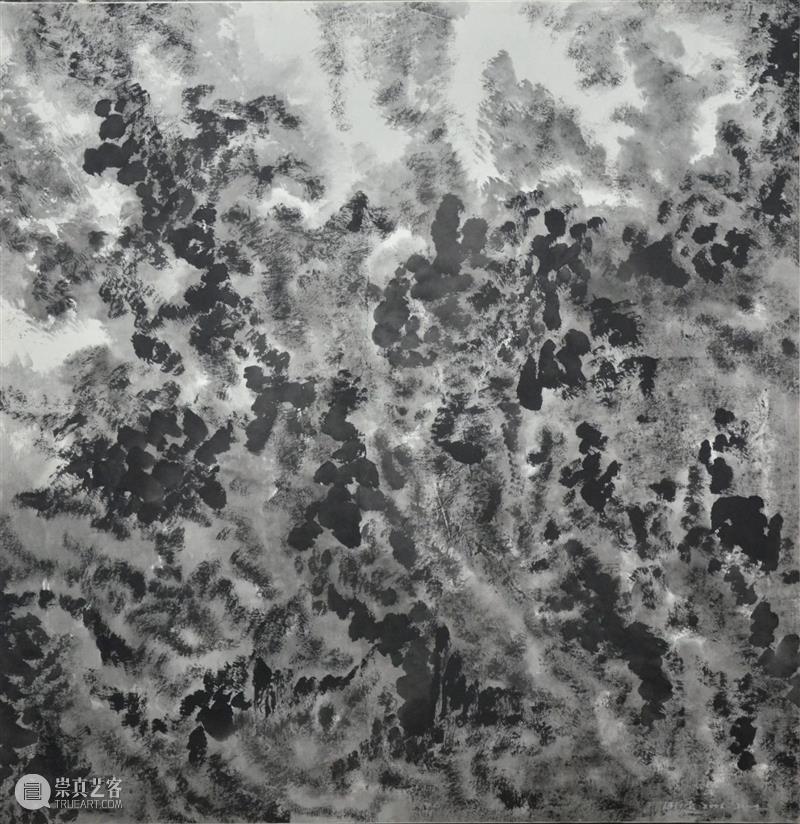

《在花园》,邓国源,2004,水墨,122x122cm

《在花园》,邓国源,2004,水墨,122x122cm

《在花园》这个主题强调人与自然、自然与艺术、艺术与人之间的关系。我觉得中国园林表达了人与自然一个最基本的态度。《在花园》整个系列的创作,其中强调的是个“在”字,强调观众与画面的互动,花园不只是你眼前看到的,而是你身在花园中。我们必须重新找到回归大自然的入口,这是将抽象画从今天的这种状态解放出来唯一的一条路,一条通往无限的路。

《在花园》,邓国源,2004,水墨,122x122cm

《在花园》的水墨作品有些是从空中俯瞰的影像,我想把观众的经验调动起来,有光线的反射,有植物的草、叶、点,但不是真的用这些具象的元素去表达,是一种根据经验的描绘。如果把经验里存在的突然放大,就抽象了。比如我们在一幅3米的大布上点一个大点,很难想象这个点是象征一片树叶,如果把几片、十几片凑在一起,就会感觉是落叶。经验其实就是根据文化、背景、情绪去理解。自然环境会把现实当中很多烦躁去掉,我一直想表达一种虚幻的美好。人和自然的法则、艺术和自然的关系,以及艺术与人的距离,始终是我最关心的主题。(邓国源)

我将燃烧你,稀释你,任你枯萎,

将你扔进河里,提炼你的精华,

把你撒在我的画布上;

我要粉碎你,解放你。

昆汀·德鲁埃

昆汀·德鲁埃

Quentin Derouet

法国艺术家昆汀·德鲁埃(Quentin Derouet)出生于1988年。2012年从阿尔松别墅国立高等艺术学院毕业。他利用玫瑰在墙面留下的痕迹创作的极简作品,让他获得了毕业生荣誉奖及尼斯市政府的表彰。2014年他同艺术家Fabrice Hyber一起,与沙龙普罗旺斯地区的玫瑰商Meilland合作,研发一种更适用于创作绘画的新品种玫瑰。昆汀·德鲁埃曾在法国、意大利、中国等地的艺术机构举办了数十场个展,作品曾参与法国巴黎国际当代艺术博览会(FIAC)特别项目。

2017年,昆汀·德鲁埃应邀来到云南省参与艺术家驻留项目,在位于昆明市宜良县亚洲最大的玫瑰花种植基地——里方德波尔格,建立了临时工作室。那里每年都会培育出三千万枝玫瑰花。艺术家以欧洲的传统方式展示了他独有的浪漫主义,作品风格跨越印象派到极简主义。在宜良,他只使用未达标将被废弃的玫瑰花来创作,通过直接萃取或者浸泡的方式获取花瓣中的汁液和色素,将燃烧后炭化的花瓣、新鲜玫瑰与多种材质混合,由此打开艺术创作的无限可能。

昆汀·德鲁埃在中国云南的玫瑰种植园中使用玫瑰在布面与纸面,创作了两种截然不同的作品。花朵从其象征意义中分离出来,形成了一种新的语言。玫瑰唤醒人们内心深处的感触,在许多文化中象征着美丽和爱情,同时也有多重含义。每个人都在尝试解读玫瑰,赋予它象征意义,这使得它的本质逐渐被太多的意象所掩盖。被人们深深沉溺于美与爱之中, 使用玫瑰这一符号成为了挑战。昆汀·德鲁埃接受了这个挑战。

《宜良 XXXV》,昆汀·德鲁埃,2017,玫瑰、玫瑰灰烬及浸渍玫瑰混合于布面,130x97cm

艺术家采用了玫瑰作为创作语言。花瓣在画布上被碾压摩擦,留下美丽的深紫色痕迹,无论是忧郁、神圣、情欲、纯真,亦或死亡,都深深地印在了艺术家的画布上。昆汀常说,不是他选择了玫瑰,而是被玫瑰所引导。玫瑰有自己的语言,它不可抗拒的力量甚至超越了艺术家的个性,昆汀试图减少对痕迹的控制,仿佛只是玫瑰与画布间的摆渡者,顺其自然,呈现玫瑰的本貌。

《宜良 II》,昆汀·德鲁埃,2017,玫瑰、玫瑰灰烬及浸渍玫瑰混合于纸面,109x79cm

昆汀享受仅用玫瑰创作的局限性与其作品状态的不确定性。最终的纹理和阴影取决于自然因素,例如湿度与工作的整体环境。在媒介和技术的指导下,他本能的创作过程似乎是对花朵无限可能的隐喻。经过氧化,天然色素会逐渐淡化并像血液一样褪色,从红色变为紫色,最终变为黑色。有机的生命痕迹将决定每幅画的时间范围和无常性。对艺术家来说,这是一种神奇的效果,凝结反映了时间的框架,以及生命与死亡的轮回。接受花朵褪色的同时也认知它们会在永无休止的循环里重生,这就是生命本身。

我使用数码相机记录下

它们相遇一瞬间的奇妙图像,

是浪漫,又是死亡,抑或两者皆是。

胡为一

胡为一

Hu Weiyi

1990年生于上海,2016年毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,获硕士学位,现工作生活在上海。胡为一善于结合多种媒介进行创作,尤其以摄影、影像、装置为主要表达。他将自己生活的城市空间作为创作的主体,并以独特的视角切入社会文化发展内核,从平面化的身体感官走向更加立体的深度社会讨论当中。

胡为一作品《触角2》在“以花之名”展出现场

在这组摄影作品中,一道闪电穿越了大大小小数十张照片并将它们连成一个整体。每幅照片中各自对应了一种鲜花,它们被这道如触角般的闪电点亮、击中、灼烧,呈现出瞬间的姿态。这些鲜花采摘自城市中随处可见的人造景观花坛,它们被从特定的区域培养并在特定的时间段运送到特定的地点进行展示,一切的过程皆是人为安排,除了鲜花本来的自然特征之外,其他皆是人工的产物。而这道看似危险且不可控的闪电,也是在人工的环境下“培养”出来的。

《触角2》(局部),胡为一,2018,艺术微喷,380x218cm

我使用大功率的电容配合特斯拉线圈,制造了这条瞬间的人造闪电。它们被我安放在一个黑色背景的舞台上,进行“即兴表演”。闪电击穿了鲜花并导致其碳化,而电也在瞬间将能量释放殆尽。我使用数码相机记录下它们相遇一瞬间的奇妙图像,是浪漫,又是死亡,抑或两者皆是。

《触角2》(局部),胡为一,2018,艺术微喷,380x218cm

两种自然物质被人为的技术手段强制进行的“表演行为”是残酷而又真实的。它输出了迷人的景观外表的同时,过程却是充满暴力和压迫的。反观我们的现实处境,电击者和被电击者之间又何尝不是一次断章取义的表演呢?(胡为一)

《触角2》(局部),胡为一,2018,艺术微喷,380x218cm

人说花如人生,然而作为植物本身,

花只是生命历程的一瞬。

郡田政之

郡田政之

Masayuki Koorida

郡田政之作品在“以花之名”展出现场

郡田政之的作品体现了两种重要的哲学经验:一种是东方哲学,更为抽象和回归本质;另一种是欧洲在艺术上的古典教育,尤其是在二十世纪初期产生、对全世界艺术都产生重大影响的革命性艺术。郡田政之将这两种传统结合为一种全新的概念。他的作品常常以生命为题材,不管是石头还是金属材质,大都呈现出一种温润、无棱角与明亮的质感。

郡田政之作品在“以花之名”展出现场

此次展出的《花》系列作品延续了艺术家对生命的创作思考。花反映了自然的成长和规律,膨胀饱满的形体孕育无限的生命能量,趋向成熟的个体暗示着从主体分离的无尽繁衍。人说花如人生,然而作为植物本身,花只是生命历程的一瞬。

这三幅素描和下方的雕塑作品是一一对应的,观察其中的变化可以先看这三件雕塑作品,它们分别是黑色花岗岩、白色大理石和银色不锈钢材质,特别是这件银色雕塑,它在材料上的变化带来镜面反射的效果,从而赋予观看更多变化性。

《血滴子》,郡田政之,2010,实心不锈钢,36x36x10cm

谈到变化,不同的观看时间、地点,都会引发人们不同的想法。观众看这些作品时不一样的观点和视角非常有趣,而当人们能够意识到这种观看感受的个体差异性时也是一件很有意思的事。(郡田政之)

创作过程就像是中医开药方,

我把药材混合成一张画面,

或者像炼丹师一样尝试炼出某种药物。

刘真辰

刘真辰

Liu Zhenchen

1976年出生,毕业于上海大学美术学院和法国阿尔松别墅国立高等艺术学院。2007年以最高荣誉Les Félicitationsdu Jury à l’unanimité取得法国国立当代艺术中心(Le Fresnoy)第三阶段“后文凭”。他的作品曾在巴黎大皇宫、小皇宫、东京宫、蓬皮杜、马德里索菲亚艺术博物馆、波恩美术馆、马赛当代艺术博物馆、纽约自然博物馆、巴黎白夜艺术节、阿尔勒摄影节、柏林新媒体艺术节、林茨电子艺术节等地展出,视频作品曾经入围瑞士珞珈诺电影节、阿姆斯特丹纪录片电影节、巴西圣保罗国际电影节、德国奥伯豪森短片节等数百个国际电影节,并数十次在世界各艺术平台和电影节上获奖。作品被法国蓬皮杜艺术中心、欧洲摄影之家等国家机构永久收藏。现生活工作于巴黎、上海和汉堡。

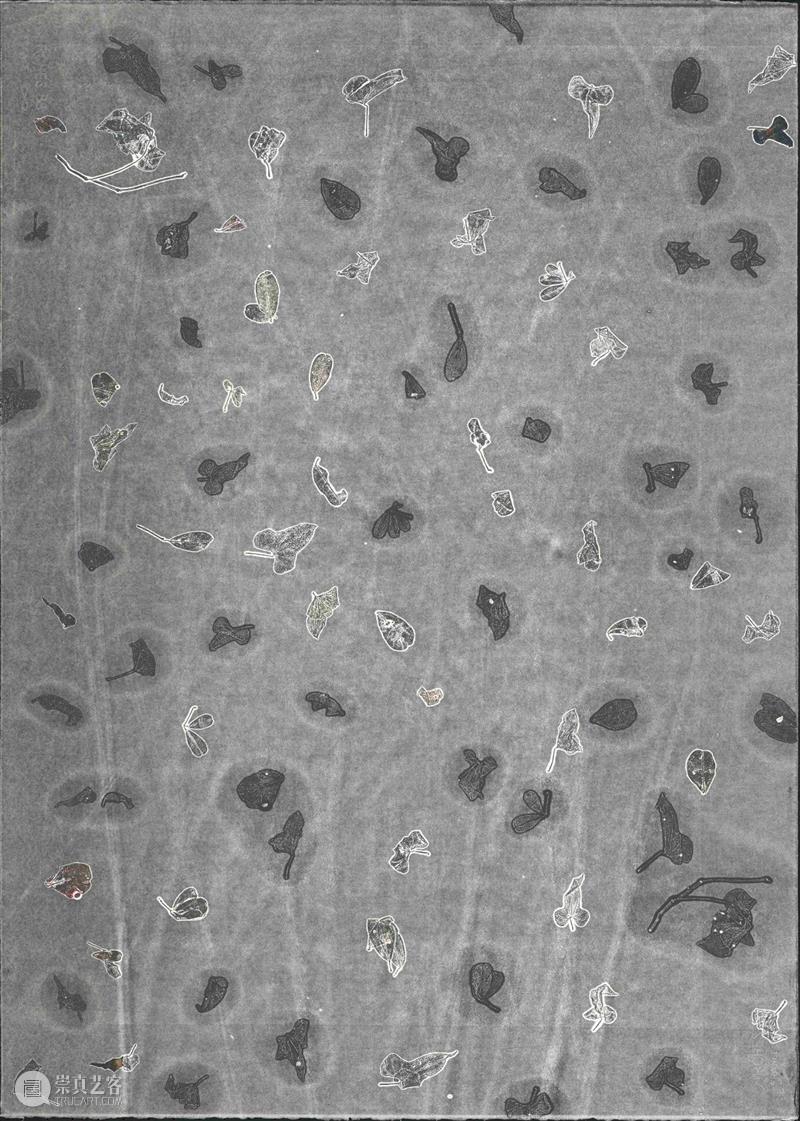

植物给了人类赖以生存的氧气,同时具有气候影响力、记忆力以及沟通能力。而“藥”是形声兼会意字,草字头用作形旁,表示植物;下面的“楽”表声也表义,有使人快乐的含义。可见,“藥”字本义是指可以医治疾病、消除病痛从而使人舒适快乐的草木植物。在他的《愈》系列中,刘真辰以草药作为创作语言,将药用植物的根、茎、叶、花、果实、种子以及一些药用矿物以版画“印”的方式,实现正负间的转换。压印过程中画面和植物之间的空隙成就画面,“间”带来时间与空间不同维度的表达效果。

《愈-46》,刘真辰,2020,药用植物和矿物、油彩、纯棉无酸纸,108x76.5cm

对于刘真辰而言,“艺术是一贴药”。自然与植物能够使人放松,给人以力量,获得内心的平衡和安静。艺术家相信,《愈》系列能给观众带来治愈的力量。“万灵药Panacea”源自希腊神话中帕那刻亚的名字Panakeia,它由pan(修复)和akos(一切)组成,在希腊语中是“治疗一切”的意思。刘真辰将这些使人愉悦的草本植物作为其艺术创作的一种媒介,希望这些作品可以帮助人们解决困难,消除痛苦,治疗疾病。同时,《愈》系列的创作过程对艺术家自身来说也是一个修身养性的过程。他仿佛一个炼丹师,每日采药制作,体力劳动与艺术创作同时进行,以药用材料为媒介来平衡自己的情绪,并将内容表现在某种形式上,享受每一幅作品带来的惊喜。

《愈-49》,刘真辰,2020,药用植物和矿物、油彩、纯棉无酸纸,108x76.5cm

“我用各种不同的媒介创作,这些创作可以说是我和世界的关系。正如人需要处理各种关系,艺术的创作也是如此。这个系列的作品是研究药用植物、药用矿物、油墨还有纸张之间的关系,空间关系、时间关系、颜色关系、药性关系、气息关系等,有些关系是隐形的。创作过程就像是中医开药方,我把药材混合成一张画面,或者像炼丹师一样尝试炼出某种药物。新鲜药材的汁水会留在纸上,一些药用矿物改变了油墨的颜色,观众可能看不出来但或许可以感受到。至于药效,对我个人来说是有效的,我想,对大家也是。”(刘真辰)

与其说我是在画一个对象,

勿宁说是沉醉在记录观看的过程中,

我用绘画来见证我的观看。

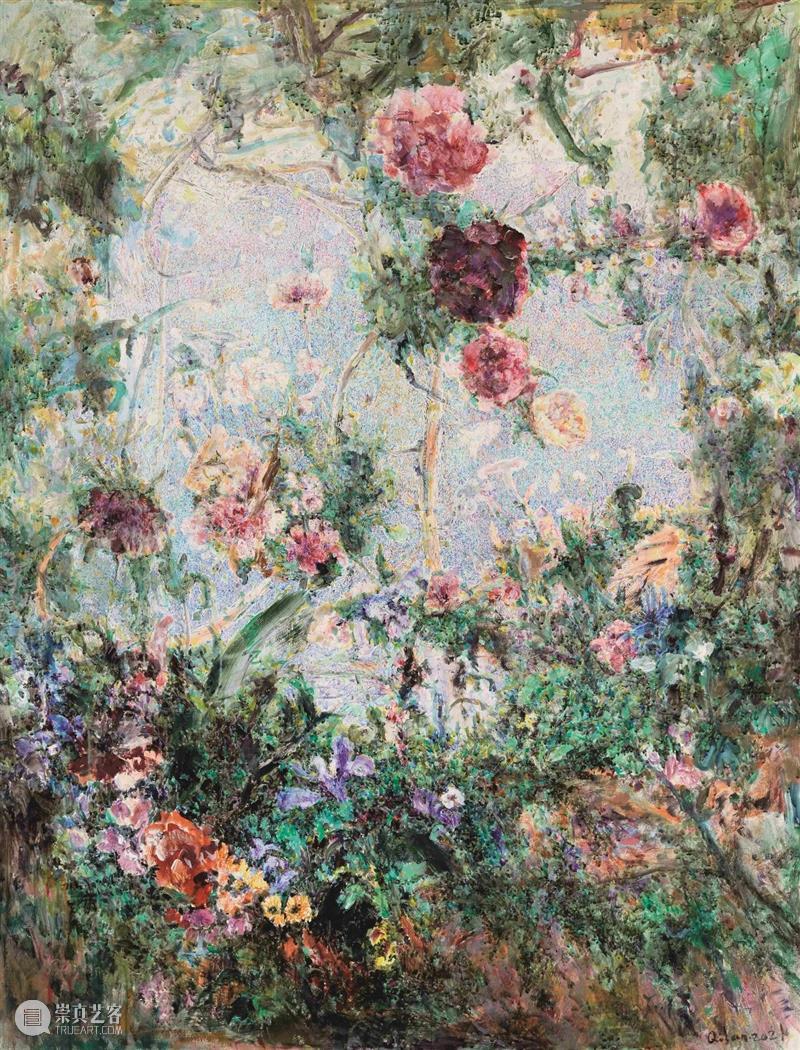

漆澜

漆澜

Qi Lan

1973年生于四川安岳,1996年毕业于重庆西南师范大学美术学院中国画专业,2001年毕业于南京艺术学院美术学院中国画系,2007年师从王孟奇教授攻读美术学博士学位。2001至2018年供职于上海书画出版社,任《艺术当代》杂志副主编。

漆澜的艺术创作是具有压迫性的绘画行动,是复杂迂回的思维和视觉实践。那些他所选择性地认同或对抗的传统,是他创作的源泉和素材。他与经典对话,不是臣服和追随,而是质询和开创。他追求真正属于绘画的整合性的艺术表达,这不仅需要耐心,还需随时调动对绘画的微妙的预感。漆澜的绘画过程就像是一次次搭建多米诺骨牌,一次次推倒重来,产生无数变量,在中断、蜿蜒中前行。漆澜是画家也是批评家,他的挑剔和质疑不只针对外部世界,还有其知识、经验和思想中的无数个锚点,他的绘画正是这些锚点外化于视觉语言的冲动或验证。

漆澜作品《徐渭的春天》在“以花之名”展出现场

彭莱谈漆澜画作

《十年草间——关于漆澜近期的画作》摘录

花朵一向是漆澜所偏爱的符号,有关这个母题多年来持续的创作直接对应着他对语言与形式、生命与美学的认知……过去几年中,就“花朵”这个母题而言,他曾以致敬之名,与赵之谦、德拉克洛瓦、凡·高等先贤对话,如果说那多少还带有古人的影子的话,那么在近作中则倾向于自我语言建构的成分更多。形式意志即为生命的意志,显然,他最中意的仍是改编鲁迅先生的那句话——“溃烂之处,艳若桃李”,他所竭力表现的,无非是为了点醒那“灿烂”与“腐朽”只在一念之间的机缘。

《徐渭的春天》,漆澜,2021,纸本综合材料,160x120cm

漆澜曾经将徐文长视为隔代知己,与之同行多年,最终他说,徐渭一辈子太悲苦,他从没有画过颜色,我得给他增加一些色彩……花朵、草木、家园、徐渭,在漆澜的近作中,那些属于自我的经验和记忆自然而然的在画面上生根发芽,开枝散叶,这是我所看到的明显的新信息。这推动了他那略显晦涩的语言探索呈现出更加清晰合理的逻辑,也必将成为他语言探索中的重要支点。

“我喜欢看局部,刨根问底,在局部中去不断折解和分析。有时候是形色同步,有时候是形色分离。支离其形、支离其神,绘画过程其实是思想流动的过程,而观看,本身就是由无数瞬间、无数细节汇积而成韵意识流动过程。与其说我是在画一个对象,勿宁说是沉醉在记录观看的过程中,我用绘画来见证我的观看。”(漆澜)

土是造化的根源,

创作将泥土以艺术的方式重塑,

同时艺术家也完成了重塑灵魂。

宋陈

宋陈

Song Chen

1979年生于洛阳,她是以东方泥土文化为载体进行当代艺术创作的青年女性艺术家。出生在落水之滨、邙山脚下的宋陈,也许与生俱来就带着河洛文化的远古基因,她以一种固守本土精神家园、关注人类终极归宿的执着精神,在泥土的艺术世界中默默耕耘。怀着对泥土和大地的敬畏之心,宋陈用泥土作为其作品背景的材质基调,将泥土材料所蕴含的自然力量注入创作过程中,进行自然的释放和自由化新生,拥抱着泥土赋予其艺术生命无往而不尽的精神活力。她的泥土艺术作品曾参加香港艺术博览会、香港巴塞尔艺术博览会、上海艺术博览会、上海ART021当代艺术展、上海西岸艺术展等。

《玫瑰是泥土》,宋陈,2016,泥土综合材料,尺寸可变

“土,是最温暖最深情的……东方人说‘土’是造化的根源。是土‘造’了玫瑰,也是土‘化’了玫瑰,所以我给这件作品起名为《玫瑰是泥土》。泥土造物创造了玫瑰,而受造之物又最终回归……以这样一种泥土和花之间的关系来探讨东方古典生态循环的哲学。”(宋陈)

《泥之花-1》,宋陈,2016,泥土综合材料,80x80cm

这组土壤生态作品使用移情于物的创作手法,正如清代著名诗人龚自珍的名句:“落红不是无情物,化作春泥更护花”,《泥之花》系列作品展示出“花”与“泥”存在关系的至高境界:现实的花朵虽然生命终止,但当它化作春泥,它的生命就将得以无限延续。这组作品的画面蕴含着无限循环的意味,春泥借用花朵的形式来表达对生命循环的承载,泥土不仅可以滋养孕育新的美丽春花,同时也是一种泥土文化对生命轮回的自我暗示:生命循环的生生不息。

《泥之花-2》,宋陈,2016,泥土综合材料,110x110cm

土壤生态艺术家宋陈用“花”和“泥”的相互纠缠相互承载,隐喻地表达我们其实身处在一个没有终局的世界里,由此反思人类的世俗生活应该能够在更广阔的天地中释放自我存在的能量,使生命的瞬间最终和永恒的历史完美融合,实现人类永恒的精神生态循环。

“花是自然界中灵性能量最高的植物。这组作品叫做《泥之花》,我是在用泥土来表达花的意象,用泥土和花的关系来探讨植物生态循环的能量关系。其中两幅用土的五色能量来表达花的意象和绽放的生命状态;另一幅表达的是生命的螺旋状态和花蕊的颗粒状态。”(宋陈)

当你真正遇到这朵花的时候,

它可能孤独地盛开在公路边的岩石上,

这种顽强的生命力和对于高度的追求,

让我觉得很震撼。

孙瑞祥

孙瑞祥

Sun Ruixiang

1984年生于上海,2004年前往巴黎发展,曾担任Karl Lagerfeld和Chanel的官方记录摄影师,为英国版《BAZAAR》《ANOTHER》《MARIE CLAIR》等杂志拍摄人物肖像和时装片。2012年定居上海后开始主攻人物肖像和实验影片,成为中国版和意大利版《VOGUE》的肖像合作摄影师。主要拍摄影视明星肖像,并与众多知名时尚设计师合作拍摄,尤其擅长并热爱以艺术肖像为主题的拍摄和创作。

经过几年城市人物肖像的摄影创作后,孙瑞祥突然意识到自己总是在一个封闭的空间里观察他人的内心状态。2018年机缘巧合之下他去了云南,开始转移视角到对原生态自然界里未知花朵的观察。在观察茶林原生境里形形色色花卉的过程中,终于让他以一种开放且安静的心境去观察自己的内心状态。2019年他前往纽约电影学院进修电影导演,开始拍摄视频短片。2020年孙瑞祥继续着独立的影像工作室,并受邀成为《Tatler》杂志的特邀影像总监。

孙瑞祥摄影作品在“以花之名”展出现场

《玉簪》,孙瑞祥,2019,艺术微喷,50x60cm

艺术家谈摄影创作

这组花的摄影作品是在2018年夏天创作的,因为当时在城市里的压力比较大,我就考虑去寻找人造美之外的自然美。在自然界里,大家普遍觉得,花是万物里最能代表美的一种象征,我因此前往西双版纳,寻找遥远、神秘的花的形象。在那里,我想找一个与以往拍摄花不同的角度,让花和自然环境产生一点距离感,从微观的视角,以更加时尚、类似看画的角度去观察雨林里的野花,并且手绘了一些背景加入画面。

《绿绒蒿》,孙瑞祥,2019,艺术微喷,50x60cm

这朵蓝色的花,学名叫做“绿绒蒿”,是一种比较特殊的花朵,因为它生活在海拔3500米以上、一般植物难以开花结果的环境中。它起源于喜马拉雅山区,生长于我国的川藏一带。需要在合适的季节、很高的海拔,通过一段艰程,才能和这样一朵花相遇。当你真正遇到这朵花的时候,它可能孤独地盛开在公路边的岩石上,这种顽强的生命力和对于高度的追求,让我觉得很震撼,对我来说这是一件非常有代表性的作品。(孙瑞祥)

“孙瑞祥说,他一直在寻找那个完美的‘阿尼玛’(anima),那是他一生的向往,也是他的恐惧与欲望。在捕捉到绿绒蒿轻轻摇晃的那一刻,他似乎感受到了那份力量。他说绿度母手中握着的就是绿绒蒿,代表着过去、现在和未来。生之绽放必然包含着枯萎,盛宴必然蕴含着离散,一切尽在共时(Synchronicity)之中。”(沈奇岚《陌生的日子》)

In the Name of Flower

International Contemporary Flower Art Exhibition

Duration: 2021.6.18-7.2

Venue: The 10th China Flower Expo, 2188 BeiYan Road, Chongming District, Shanghai

Producer: Li Shuang

Curator: Li Dandan

Artists (in alphabetical order by last name): Chen Danyan, Deng Guoyuan, (FR)Quentin Derouet, Hu Weiyi, (JP)Masayuki Koorida, Liu Zhenchen, Qi Lan, Song Chen, Sun Ruixiang

a long-term, evolving art program

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享