典型的印象派:克劳德·莫奈

夏皮罗/著

沈语冰/译

装饰性的组合和垂直性,在某种程度上人们也可以从他的早期作品中看到,不妨被描述为莫奈艺术的潜在特征,当我们知道后来所发生的风格变化,特别是作为一种决定性的方式出现的时候;它规定了其风格的许多其他特征,他所选择的对象。在其《鲁昂教堂立面和阿尔班塔楼(早晨效果)》(Rouen Cathedral Façade and Albane Tower, Morning Effect)中,对蓝色和黄色,阴影和光亮的发现,拥有一种模糊的韵律感,但是作为一个整体的画作却并不像传统装饰或是原始教堂本身那样也有一种韵律感;它拥有一种来自莫奈画笔以及他那令人惊讶的色彩配对及其重复的发明所带来的人为的韵律感;这种配对和重复独立于建筑本身的形式。他的作品《四棵树》(The Four Trees)的装饰性结构,以同样的方式,依赖于对视野的任意切割。莫奈孤立出、框出大自然的一个切片,但其结果拥有某种令人惊叹的合规则的装饰性特征,如果说还不是僵化的特征的话。

莫奈的早期作品预示了后来的方向。在《阿让特伊的帆船》(Regatta at Argenteuil)这幅他描绘休闲场面的画作里,前景中色彩的闪烁,部分吻合大自然中的水域表面的实际分割,倾向于呈现垂直和水平的形状,而且由差不多同样大小的单元组成,带有交替出现的冷暖、明暗笔触的节奏感。不过作为一个整体的画作并没有以同样的方式得到处理。在这幅画作的不同部位,莫奈交织着这些元素的不同图案;它们通过这些节奏实现了和谐,获得了一种独特的统一,这种和谐和统一似乎直接来自他的绘画技术。在另一幅较小的早期作品里,天空和水面构成了画面,像极了装饰纹样,但却是不同类型的织物。从这里到那里存在着大量变化,没有一个可以与另一个对调,即便它们是由同一类笔触构成的。莫奈对大自然的回应总是充满了创造性,他在制作作为一个整体的画作时并不会坚守某种装饰性的核心,因此不像那些本质上属于装饰家,并通过重复来构图的艺术家们。

Claude Monet Regatta at Argenteuil 1872

Claude Monet The Seine at Bougival 1869

然而,莫奈油画中的某些作品,其中两个相当不同特质的相邻对象,植被与水域,却作为一种交织在一起的笔触纹样出现,尽管画作本身因其了不起的新鲜和确信而不像装饰品。每一个笔触似乎都受到了轻盈的手腕及其画笔的确定性和灵巧的影响。这两个区域不仅在色彩上,而且在编织的图案上,都是对立的。它们就像不同织物的并置,将画家在大自然中发现的东西加以匹配,但是仍然不是巨细无遣的自然对象本身。走近画作,你会开始发现莫奈的画笔和眼睛巨大的丰富性和无所不能。

那种在手腕的冲动而富有节奏感的嬉戏的趣味中出现的装饰性——那种在制作绘画的过程中类似动物的活力,以及对观看它们的眼睛来说巨大的喜悦——还决定了在更大视域的形成中所采用的那种连续性手段。例如,在一件早期油画里,你可以将目光从画面左侧的树木边缘和阿拉伯图案降至前景,再继续转向河岸和人群;然后你就能观察到那个边缘典型的不规则性与柔和,相对来说不那么有结构感却古怪地带有重复的特点,还在云层的形状中出现。它们合在一起就构成一个形状的家族,拥有共同的出处,尽管看上去是无形式的。吊诡的是,它们差不多以同样的方式看上去是无形式的,彼此却有一种明显的秩序关联着。同样的情形也出现在风帆、建筑物、树干和投在前景草地上的阴影中。作为这样一种构图的结果,这件作品没有戏剧性的特征;没有焦点,没有中心,也没有巨型、不相类的特征的强烈对比。所有这一切都被吸收进重复和削弱了的对比的相应过程之中,整幅画却仍然是一幅独特的风景。其中的任何一个部分都不可能与另一部分互换。

Claude Monet The Port at Argenteuil 1872

焦点或戏剧性的缺乏促使我们询问莫奈作品在与其他大师的作品进行比较时的价值问题。通过将他与柯罗进行比较,我们就能更为精确地判断莫奈的想象力是如何运作的——不是浪漫派所理解的那种想象力,亦即构想英雄和神祇形象的那种能力,而是想象融贯形式、形成新型类型的结构的能力。在《沙尔特大教堂》(Chartre Cathedral)(插图94)中,柯罗被教堂前的两棵树所吸引。他选择了一个角度,能够使他将不规则的树——这两棵是如此不同但又彼此匹配——与两座完全不类的塔楼联系起来;这两座塔楼的尖顶是不同年代建造的,大小也不同。通过将它们的剪影及其不同的依附于地面的形式加以对比,他就能把它们关联起来。其中一个尖顶与前景中土堆类似,而尖塔之下的整座教堂的砖墙则像前景中那些被弃之不用的方砖。柯罗这幅画中的各个局部还存在着其他令人惊叹的回应、调整和隐喻式的类似,看上去几乎像照片一样真实。请注意他是如何处理云层抚摸着其中一座塔尖,而不是另一座。他画的云彩几乎也是无形式的,而且以其无形式而类似那两棵树的剪影,但是云层呈水平状,而树木呈垂直状,因此在这些形式的重复中产生了强烈的对比。这些类似的元素在色彩和轴线上却十分不同,与它们前后的东西也十分不同。在柯罗的创作中,对比元素一直是强有力被运用于整体之中,因此展示了彼此之间色调和形状的最为微妙的近似。

Camille Corot Chartre Cathedral 1830

在莫奈对一座教堂的精美的描绘中,有两棵树从画面中跃出,形成了一个巨大的单一块面,从而与下面的植被相呼应。这一形式在色调上与幽暗、遥远的山丘相关;而山丘则导向教堂和两块耸起的岩石。教堂、树木和岩石都没有巨细无遗的刻画,而这些在柯罗的作品却牢牢地吸引了他的注意力。当柯罗详尽地刻画树木、建筑和整个空间的时候,莫奈却将前景中的一条线弱化为一个剪影,且与中景中的线,最终与十分遥远的建筑物相融合。树木以一种阿拉伯图案出现,与山丘的轮廓汇合。在莫奈的画作中,我们可以看到连续性、融合、简化,以及一个整体的简洁性,当然他在这个整体中做出了大量优雅的区分。在柯罗的油画里,秩序取决于独立和个体化的对比的许多元素,但是他用了较少的色彩,更多地依赖明度关系,依赖色调的相对亮度,而莫奈却使用了高强度、高饱和和强烈对比的色彩。这两幅画明确地例证了从柯罗到莫奈的风景画观念的转变,如果说不是对所有艺术家而言,至少也是对当时的先进画家而言。不过,是莫奈发现了这一转变得以实现的手段。

Claude Monet The Church at Varengeville 1882

普法战争结束30多年之后重返泰晤士河,莫奈在一幅新作中再现了同一片水域和建筑物。它们融入了一个巨大而又优美的剪影,悬浮于媒介中,通过这一媒介光线得以流动,雾气则统一了建筑物、河流和遥远的河岸。早年的画作也是一种高度原创的、迷雾和模糊形式的诗意视觉,但保留了前景、中景和地平线的明确区分;船只清晰,遥远建筑灰色背景中的人物的剪影也清晰可辩。那更多的是大自然空间的外观:地平面、前景和距离,垂直线与水平线,还有透视的后缩线都仍然可以感知到。那是一种人群可以在里面散步的空间。而后期的画作更像一种奇迹。大气无所不在,将对象融入一种罕见、很少得到清晰刻画的实体之中,不过在那种融合中,它实现了一种色彩的新品质:它放射、模糊和融合,消失又重现于它自身雾状的物质之中。

Claude Monet Houses of Parliament, London, Sun Breaking Through 1904

Claude Monet The Thames below Westminster 1871

莫奈走向表面图案、装饰性重复和类似的倾向,在其早期作品里早已露出端倪。甚至在19世纪60年代后期和70年代的一些较小、只有少量对象的画作里,例如他画的鱼类的静物,他也以一种导向后期风格的方式来构图。两条鱼呈相反方向——也许受到双鱼星座符号的影响——被安放在一块白色的桌布上;这块桌布皱褶处的幽暗折线,重复了鱼的影子的色调。不过更有趣的是这样一个事实,桌子没有被覆盖的部位是由柔和中性的桔色画出的,这与鱼的色彩相关,这两条鱼拥有最大强度的桔色,但在不少地方又得到了桌布色调的白化处理。在这样一种色调范围内,中间明度,同时也是中间的饱和度,被置于画面的角落;三只角的形状可以被孤立出来,可以与鱼的形状相匹配,也可以与桌布上某些被切出的形状相匹配。不过,这种构图上的应和不应该在立体派的意义上或是文艺复兴时期画家所采用的手法的意义上加以感知。整体构成了一种扁平的垂直图案,而不是一种深度中的组合;而角落的填料则回应鱼的形状。在这幅质地和色调(从明亮到中性,从白色到幽暗)都极度敏锐的画里,莫奈早已以一种剪纸的风格构图,使整个视域扁平化,并以一种相同的单元类型填充整个画面;这一单元一直在重复着,尽管通过旋转和倒置得到了熟练的变化。

Claude Monet Red Mullets 1869

即使当莫奈描绘一个并不显出装饰性重复的场景时,硕大的块面也会分享巨型的剪影与大量山峦、道路、路基及其中间地带之间的高度相似性;它们在形状上,在柔和的圆形(同时也趋向于直线)上也类似。在制作一种完整的画面时,塞尚或雷诺阿都不会采用如此程度的类似元素或以系列形式出现的相似性。然而,这却不是一种沉闷的构图:它干脆就是作为统一性结果出现的非戏剧性。每一个部位都拥有独一无二的色调、笔法的品质,并维系着自然肌理的效果。每一个部位都拥有它自己的节奏,但是,即使用精密的尺度加以衡量,也没有一个部位会远离其他部位。

莫奈的后期阶段很大程度上因睡莲而闻名,他也以系列画的方式画睡莲。这些史诗般的作品的一个外在动力,部分地来自创作巴黎橘园宫巨大墙画所需的委托。这项任务花去了多年时光,在这个过程中,作为绘制巨大墙画的准备,后来也作为一种持续的想要实现圆满的冲动,他为同一个主题制作了大量架上画。莫奈的方法是孤立出池塘的一个较小的局部,用一样大小的画幅来创作,因此他的画幅几乎与其主题一样大。这一方法代表了一个了不起的出发点,某种现实主义,某种充分匹配对象的努力。但是其结果却是一种图像,似乎不太吻合印象派现实的常规观念。最不同寻常的是,对象被处理成垂直的水平面——一个墙壁,我们从中可观看到云彩、天空的倒影和周围环境。绘画表面是一个植物存在的平面,它们似乎飘浮着但却深植水中——一种对周围环境作出细微响应的被动存在,却对光影的嬉戏和水面的晃动特别敏感。在越来越严格地限定绘画空间时,莫奈仿佛使得这个可亲近世界的微小局部成为周围更广阔世界的象征。

被雄辩地和精确地命名为《睡莲,水的风景》(Water-lilies, Water Landscapes),莫奈的这类作品同时还成为眼睛或镜子的对等物,成为包含了他所描绘的超越了微小局部的无限大自然的巨大复杂性和精确性的视域。所有这些品质都被保存在每一个小小的切片中;更有甚者,莫奈通过其飘浮、被动和反映的本质,赋予了这个复合的整体以独一无二的品质。池塘的这种品质还带来了另一个早见于19世纪70年代的印象派绘画中的特点——它们的可逆性。当这种绘画被倒挂时,看上去与顺着挂是差不多的。这使我们想到人们对20世纪抽象画常见的批评,那就是艺术家本人必须在画作背面标出该画的顶部,以免工作人员挂错。这种批评在19世纪50年代早就瞄准了英国画家透纳(Turner)。

可逆的作品,其特征来自这样的事实:不存在确定的水平面,或者这些水平面无法从自然图像的垂直面当中区分出来,或者没有立体塑造的对象能够引导我们对任何空间视域的重心做出反应;正是在那样的视域里我们能够辨认物体,把我们自己存在和运动的经验投射进去。通过以这样的方式在画面中分布各个元素,通过赋予色彩以极端明亮的光、模糊或透明的特征,通过将画作中的所有对象描绘成不带立体感的、飘浮的东西,以及通过一种反射的表面——水面——的绝对主导地位,这一图像就获得了这种可逆的特征。这不是一种缺点;事实上,这乃是其魅力,甚至诗意的特性之一,一种依赖于画作所有元素之间关系的高度一致性才能取得的成就。

这种绘画观曾经被描述为一种泛神论,被描述为属于莫奈的宗教态度,但是更有可能的是,它来自莫奈对印象派感情,以及他渴望孤独、疏离以及对私人领域的沉思的表达;这种私人领域不仅激发了他的色彩感觉,而且还允许他投射进那个世界,与那个世界的某些明显的品质认同。这种解释更为充分,不仅因为这符合解读其作品的直觉(这种直觉建立在我们对其经验和感情的同情之上),而且还得到一些诗歌的佐证,这些诗表达了类似的心境,是在莫奈构思这些作品之前十到十五年的时候写的。这些诗由一位比莫奈小二三十岁的年轻人写出,属于19世纪八九十年代法国和比利时象征主义运动,它们恰好描绘了这样一些场景。安德烈·纪德(André Gide)写过这样一些诗,尽管是一些相当不起眼的诗,正如他的朋友皮埃·卢瓦(Pierre Louys)以及比利时诗人阿尔伯特·莫克尔(Albert Mockel)所写的那些。不过最佳者是另一位比利时诗人乔治·鲁登巴赫(Georges Rodenbach)写的,他与巴黎的象征主义者关系密切。他们都隶属于一个被称作“水下灵魂”(L’Ame sous-marine)和“云的诱惑”(La Tentation des Nuages)的团体,而且选自他的书《封闭的生活》(Les Vies encloses,1896)。许多诗涉及水的反射和深度:

Qu’importe! dans l’eau vide on voit mieux tout le ciel,

Toue le ciel qui descend dans l’eau clarifiée,

Qui descend dans ma vie aussi pacifiée

Or, ceci n’est-ce pas l’honneur essentiel

--Au lieu des vaisseaux vains qui s’agitaient en elles,--

De refléter les grands nuages voyageant,

De redire en miroir les choses éternelles,

D’angeliser d’azur leur nonchaloir changeant,

Et de répercuter en mirage sonore

La mort du jour pleuré par les cuivres du soir!

这有什么要紧?假如在空旷的水中人们能更清晰地看到整个天空,

整个天空都降临于明亮的水中,

也降临于我的生活,使我安静。

因为,难道这不是本质的时刻

——不是那无聊的船只在前面骚动——

倒映出巨大的漂移中的云团,

就像镜子反映出那永恒的事物,

天使般守卫着它们变幻莫测的冷漠,

在响亮的海市蜃楼中反射

古铜色的晚霞所哀悼的白天的消逝![3]

Paul Cezanne The Gulf of Marseille Seen from L'Estaque 1885

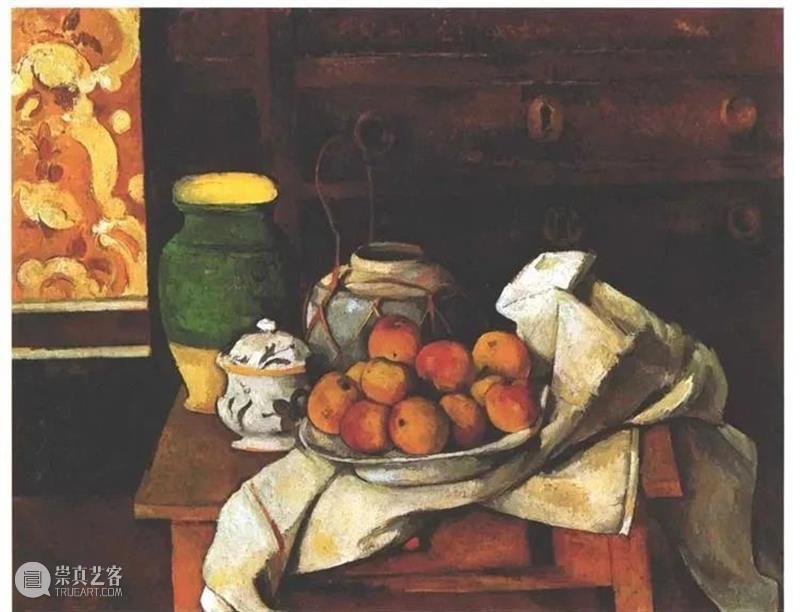

Paul Cezanne Still life in front of a chest of drawers 1883 - 1887

Paul Cezanne Still life in front of a chest of drawers 1883 - 1887

Claude Monet Still Life with Apples And Grapes 1879

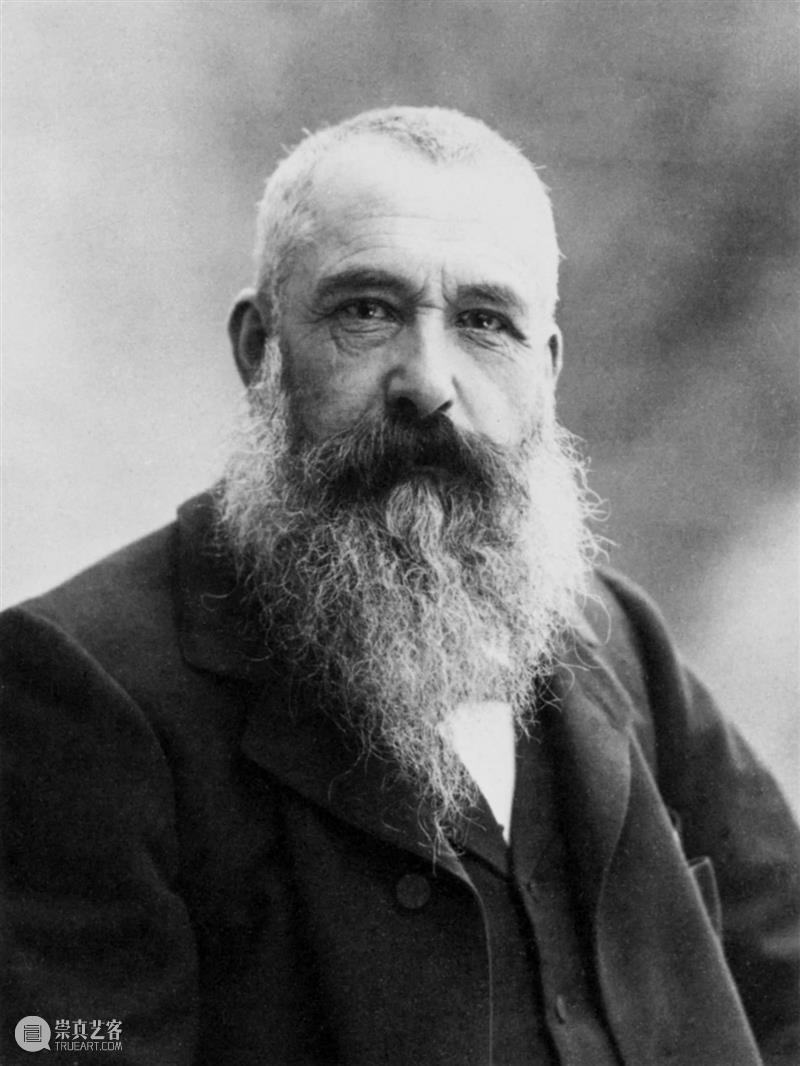

Etienne Carjat Monet at age 20 1865

本文选自夏皮罗《印象派:反思与感知》(Meyer Schapiro, Impressionism: Reflections and Perceptions, New York: George Braziller, 1997),中译本将由江苏凤凰美术出版社出版。版权所有,转载请联系后台。

注释:

[3]乔治·鲁登巴赫:《作品集》(Georges Rodenbach, Oeuvres, vol. II, Paris, 1923-25),第136、237-38页。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享