中间美术馆于2020年推出《中国作为问题》系列文集。今年年初,我们与柏林的Archive Books出版社合作,将第一辑《中国作为问题》翻译成英文,编辑成册,可供世界各地的读者免费下载阅读。今年7月,我们推出了《中国作为问题》第三辑与第四辑,并在刚刚结束的北京abC书展上与大家见面。本期推送将介绍这一系列的第三辑。如需咨询相关事宜,欢迎发邮件至info@ioam.org.cn。

《中国作为问题》第三辑书影

《中国作为问题——20世纪下半叶的艺术与思想》第三辑

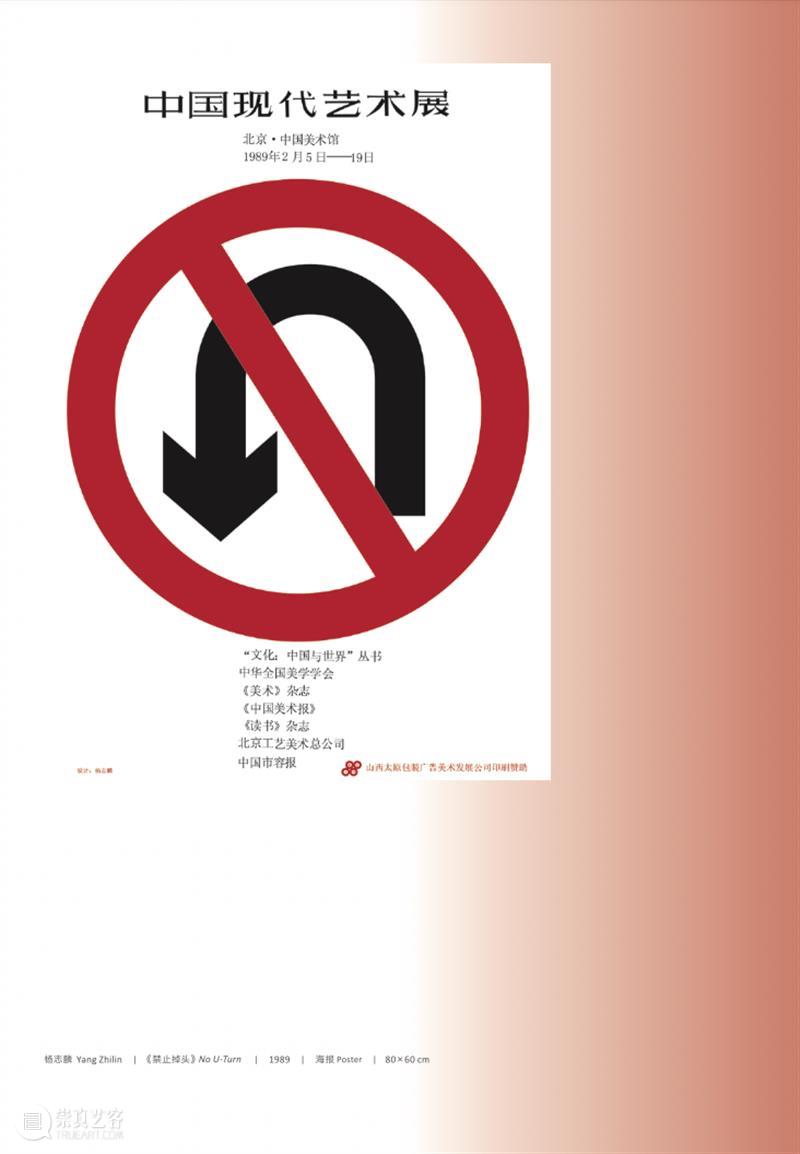

2020年11月18日,筹备多时的“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展在中间美术馆开幕。“巨浪与余音”展首次将1987年作为一个对1980年代中后期进行分期的时间标识,打破当代艺术史叙述中由现代性范式所统领的研究格局。在这个展览的基础上,我们延伸出另一个同时举行的展览“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”。借此展览,我们将后现代主义的话语视为连接全球1980年代的一股重要力量,聚焦国际艺术世界成为巨大共同体的这一时刻,把中国放置在全球的格局中进行观看。

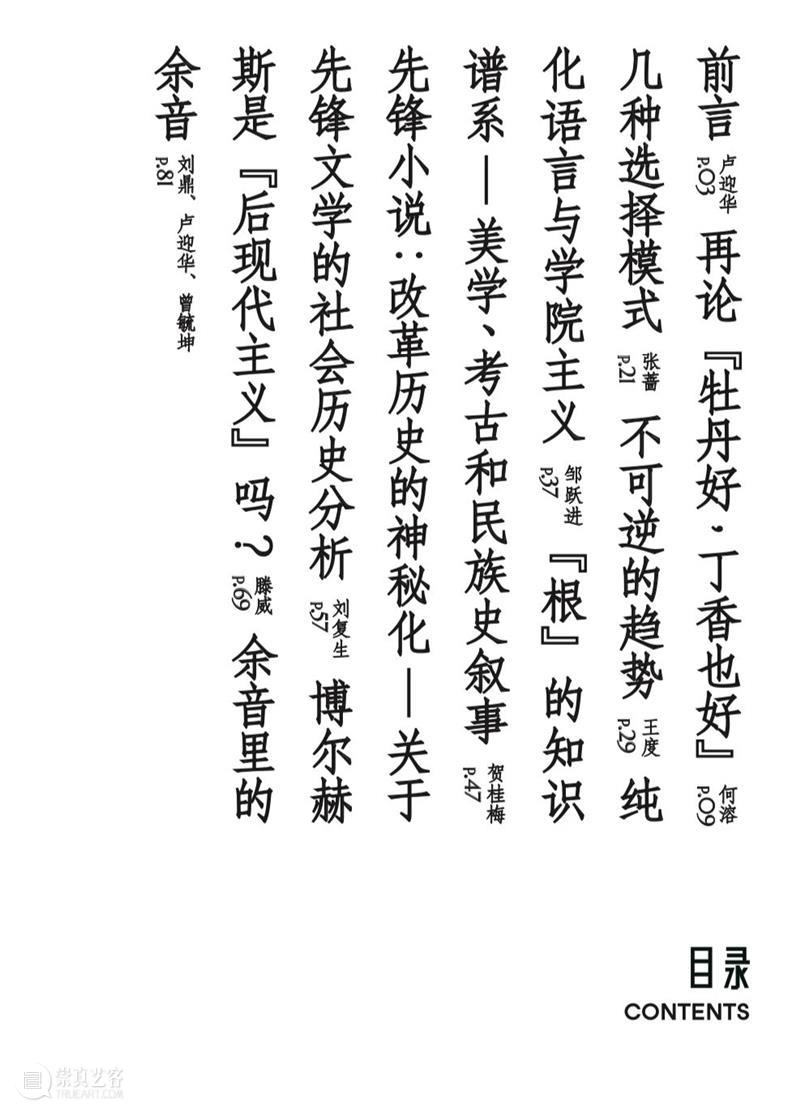

《中国作为问题》第三辑可以被视为“巨浪与余音”的另一个组成部分,本书由馆长卢迎华主编。在这一辑中,我们选编了八篇与1980年代的文艺创作思潮息息相关的文章。其中既有身处1980年代的创作者和理论家面对当时的艺术问题和现场而作的文章;也有自1990年代以来,评论家和历史学家分析和重新审视1980年代的创作思潮的理论文章。在此我们特别感谢所有作者及何绿、何畏、沈朝慧、杨悦浦、杨志麟诸位老师。

再论“牡丹好,丁香也好”

何溶

1981年

《牡丹好,丁香也好》一文原载于1959年《美术》杂志第七期。新中国成立后,宣传政治主张的人物画大受推崇,相比之下,山水画、花鸟画的价值受到质疑,甚至打压。1959年,何溶在《美术》杂志上先后发表了四篇关于花鸟画的文章,讨论“题材无主次”论、“相对主义”以及“阶级斗争熄灭”论等问题,主张将山水画与花鸟画放在与人物画同等重要的位置。“文革”结束后,何溶在1981年的《美术》杂志上发表《再论“牡丹好,丁香也好”》,再次呼吁艺术创作的个性化和艺术方法的多元化。

题材、形式、风格、流派、方法、手法的多样化问题,是新时期艺术创作所面临的重要课题。它的解决,不仅关系到艺术创作的繁荣和艺术思想的解放,而且是衡量“百花齐放、百家争鸣”方针是否得到认真贯彻的尺度。因此,应当大力提倡和热情支持艺术家在这方面所进行的一切有益的探索和尝试,反对墨守成规,反对故步自封。然而,在美术界大家的认识似乎并不一致,这就有必要进行讨论、交换意见。这就是我想动笔写这篇文章的缘起。

几种选择模式

张蔷

1987年

1980年代,已届中年的张蔷先生深入参与当时的艺术现场,他在美术领域倡导学术民主,支持活跃平等的艺术对话。作为批评家,他重视1985年开始在全国范围内青年艺术群体的崛起,及其艺术环境。他也敏锐地注意到自1986年春天起,对青年艺术群体创作活动的批评越来越多,而且有的批评已经滑出艺术批评的范畴。1986年初夏,他在由中国美术家协会主持的全国美术理论座谈会(烟台)上发言,希望包括他在内的与会者,能通过搜集和掌握第一手资料去了解青年艺术群体,才有可能做认真而不是插科打诨式的,科学的而不是教条主义的分析与讨论。随后,他设计了一个表格,向青年艺术群体及群体艺术家寄出,展开调查。主要调查他们15岁以后的经历,学习美术(自学或接受专业教育)情形,阅读的哲学、文学、艺术书籍,以及离1986年最近两年的创作活动、艺术主张等。他力图避免表面的空泛的、没有数字等事实为依据的臆测和遑论,以可信的材料去求索接近于青年艺术群体实际情形的看法。他将此次调查的发现于1987年写成专著《绘画新潮》,并于1988年由江苏美术出版社出版。《几种选择模式》选自《绘画新潮》,该文贴切公允地描述了1980年代展现在艺术家眼前的几条道路。

生活在20世纪80年代的艺术家,企图绝对排斥外来艺术的任何影响都是心幻的、徒劳的,犹如被鲁迅嘲讽过的那种抓住自己头发想要离开地球的人那样可笑。差别仅存在于,有的是主动地汲取,有的则是被动地给予。即使是主观上拒斥外来艺术影响,这本身就是一种影响,一种被动的选择。所以,保持纯粹中国的艺术的企图永远不会奏效,也从来未曾有过。

不可逆的趋势

王度

1986年

1986年5月14日,艺术家王度召集林一林、陈劭雄、梁巨辉、黄小鹏、武世文、张波、王惠敏等艺术家朋友,在广州市少年宫召开了“南方艺术家沙龙”成立会,意在促成“一种多学科交叉式的交流”。沙龙成员中除了艺术家,还有从事电影理论、社会学研究的学者和舞蹈家,约四五十人。他们每月开一次多学科研讨会。《不可逆的趋势》由王度撰写于1986年,是在沙龙研讨会上讲演的一篇草稿。根据王度回忆,讲演过程有许多脱稿的内容,但事后未加整理,所以稿子的文字结构内容并不完整。我们在编辑过程中对原稿进行了一定修订。这篇文章是在1980年代较早主动地论述当代艺术内涵的文本。王度认为,“新潮美术”后期,艺术家利用形式或观念上的激烈和极端,在艺术边缘展开探索,挑战各种折衷主义和学习西方现代性的不彻底。而这样一股不可逆的趋势,在全国各地的展览当中都有所显现。从今天的视角回望,这样的趋势很快在1987年“反资产阶级自由化”之后走向了终结。

当代艺术,既不是个现成的文化概念,也不是历史概念,它是一个永远推移的时间概念,因此统摄着过去、现在以及将来。

纯化语言与学院主义

邹跃进

2002年

本文选自邹跃进所著,2002年出版的《新中国美术史》一书中第二章《形式的意识形态——改革开发时代的中国美术(1976-1989)》的第三节《重返艺术——1979–1989年形式上的唯美主义与语言纯化的学院主义》。本文为该节的第三部分,主要探讨对象是“在80年代产生了重大学术影响”的油画学科,以及彼时研究者和画家对于油画艺术语言特性的实践和讨论。

如果说探索艺术的形式问题是返回艺术的第一条途径的话,那么回到艺术的第二种方式就是返回到每个艺术门类内部的语言特征上去。它表现为,在艺术创作中,不管题材是什么,首先关注的是油画、版画、中国画、雕塑这些艺术门类所特有的表达方式和语言,而不仅仅只是形式。

“根”的知识谱系——美学、考古和民族史叙事

贺桂梅

2010年

本文初载于2010年首次出版、2021年再版的《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》的第三章《“跨越文化断裂带”——“寻根”思潮》。作为该章的最后一节,本文提纲挈领地反思了20世纪80年代兴起的寻根文学(尤其是寻根小说的叙事)与重构中国想象的关系,指出其本质是一种自觉的、基于彼时中国特定知识状况的历史建构。文章创造性地发现了李泽厚《美的历程》显示出的1980年代中国的文化语境与寻根文学的元叙事关系,明确了1970年代的重大考古发现对“文化中国”论述话语、对重构民族史的基本叙事策略之于寻根文学的影响。

如果说李泽厚通过他的美学史研究,将考古知识组织为一种民族史叙事的话,那么使得这种民族史叙事在当代中国历史语境中显示其“政治性”的,恰是寻根文学。新的考古发现、民族起源的重构,正为寻根文学在反思与批判民族主流文化的基础上寻求“非规范”文化的历史诉求提供了知识依据。

先锋小说:改革历史的神秘化

刘复生

2009年

本文原载于《天涯》2009年第4期。1980年代,以高度实验性的语言叙事为主要特征的先锋小说在西方形式主义思潮影响下成为主要文学流派。其发展后期陷入形式实验气息强烈而意义建构困难的困境。本篇文章写作于2009年,是对先锋小说发展的回望与批评,也是对中国先锋文学的反思之作。本文发表后的几年间,此前沉寂的先锋作家陆续有佳作问世,显示出先锋文学的强大生命力。十年后重读这篇文章,或许可以对作者在文中提到的内在价值匮乏有更多的体会。

批评家与当时的具有现代化倾向的知识界对先锋小说的阐释,对之进行了窄化、纯化与升华。从这一意义上说,先锋文学是被扶持的,也是被绑架的。当然,在这一过程中,先锋作家并不吃亏,他们获取了足够的象征利益。或许,他们早就对这场游戏洞若观火,并不失时机地暗中配合,而且可能越来越自觉。

博尔赫斯是“后现代主义”吗?

滕威

2009年

本文原载《南京师范大学文学院学报》2009年3月第1期。文章再现了拉美作家博尔赫斯在中国被经典化的过程,指明中国对博尔赫斯“后现代主义大师”的命名更多地源于美国文化的中介作用,而对拉美本土文学界的论述吸纳甚少,而且这一过程始终伴随中国文学界对“后现代主义”的讨论。论文剖析了20世纪90年代中国文学界对博尔赫斯的误读,并试图反思彼时中国“后现代主义”批评种种轻飘偏颇的挪用。

另一方面,且不说20世纪90年代中国对后现代主义的介绍与讨论中,“不仅再次轻松地斩断了它在西方思想史﹑学术史中的理论脉络及其社会语境,而且成功地剔除了与反省、检讨‘现代性’相关的话题”,仅从其理论移植的技术层面上来讲,也多是断章取义式的挪用。

余音里的余音

刘鼎、卢迎华、曾毓坤

2020年

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展于 2020年11月18日在北京中间美术馆开幕,该展策展人刘鼎和卢迎华于11月24日接受年轻学者曾毓坤采访,就策展的思路、对史论上如何处理政治线索和风格流派、如何细读艺术家与政治和观念的张力、1980年代艺术家所面对的人生境遇和展览空间及重访研究的当下意义等议题进行回应。该访谈于2020年12月29日首度发表于澎湃新闻。

刘、卢:面对如何重访1980年代的“当代”,我们更愿意把这段历史放在1949年以来整个艺术发展的历程来开展对话,而不是去对其进行简单地评判。我们的前辈对于这段历史的研究也做了很多工作,在今天来说如何运用更为松动的视角去理解这些想法与历史发展的根本动力之间的关系,是非常值得讨论的事情。

“中国作为问题”是由中间美术馆自2018年开启的一个演讲系列,陆续邀请了中国学者谈中国或国际问题,也邀请国际学者谈在中国的议题或是涉及中国的国际性议题。通过这些演讲,我们不断地从艺术学科内部出发去寻找其他学科的同道人,也有意识地从与其他学科的互动中来激发艺术学科自身的发展,并将不同学科链接起来。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享