圣佳艺文志 | 花开富贵,四时花卉记 — 牡丹

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

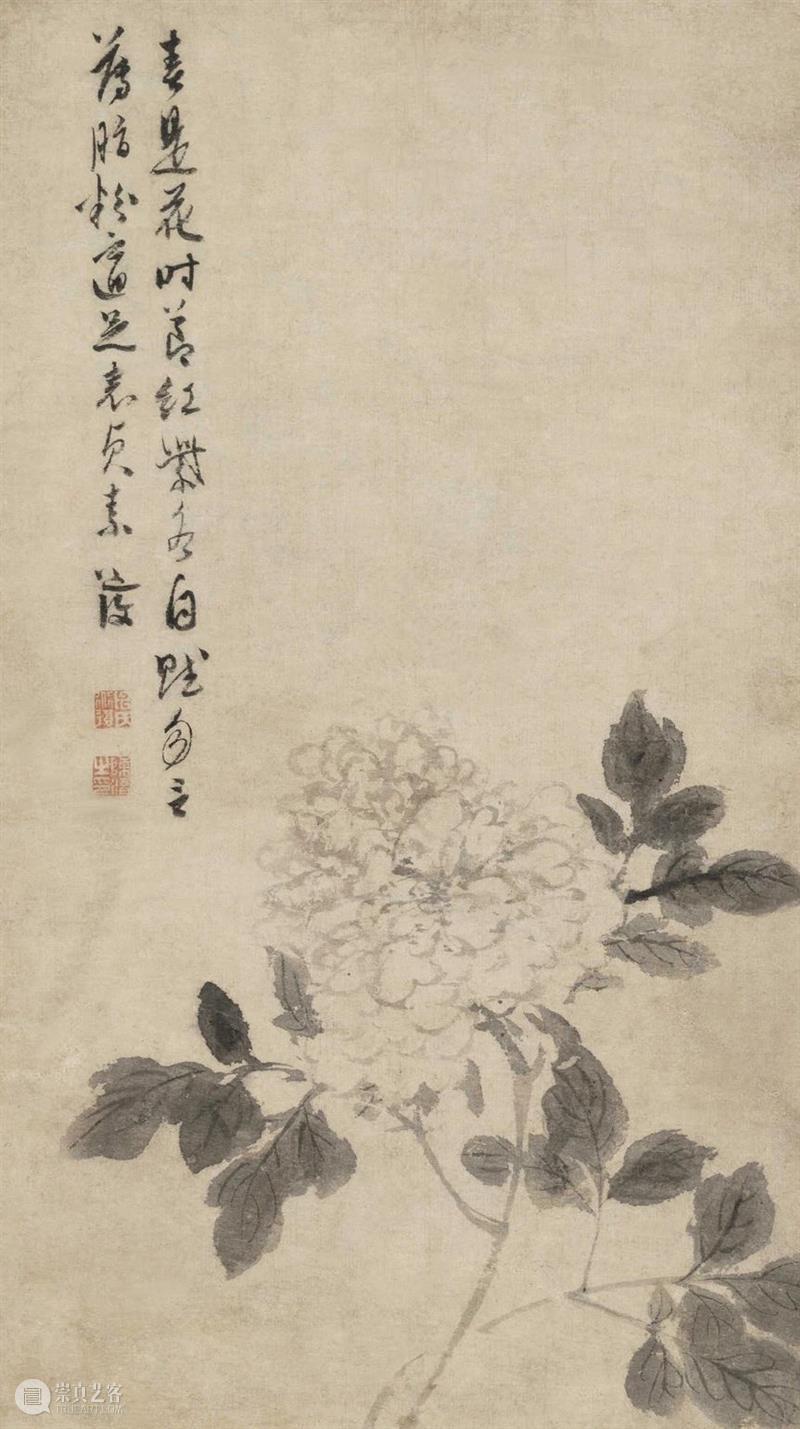

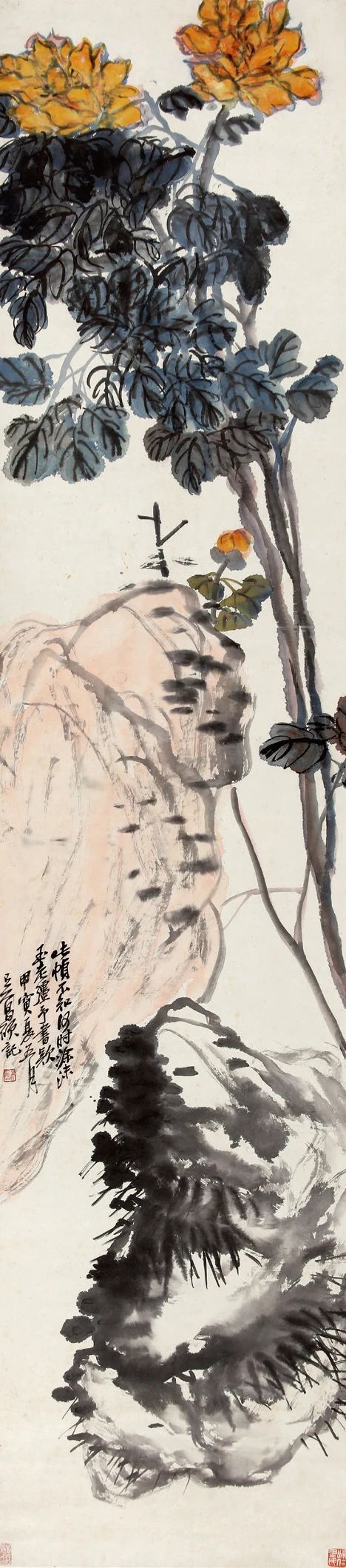

编者按:“清明已过三春候,谷雨初晴四月天。”谷雨之后便是立夏,在这春夏之交,素有花王之称的牡丹等来了它的花期。花期不长,一般十到二十天,却足以令人趋之若鹜。白居易有诗云“花开花落二十日 , 一城之人皆若狂”,刘禹锡也描述过这种盛况“唯有牡丹真国色,花开时节东京城。”一个“狂”一个“动”张力十足,都令人切身体会到古人对美的狂热追逐,“城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨”。如今每年四月底五月初,洛阳一年一度的牡丹花会吸引了全国乃至全世界赏花者的目光,景山公园的牡丹也向来享誉京城,花期方至游人如织,恨不得每一株下都被长枪短炮簇拥着,从古至今如出一辙。从现代植物学角度讲,牡丹是一种芍药科、芍药属植物,多年生落叶灌木,株型虽小,花朵却较之其他花卉略大,盛开后风姿绰约富贵逼人,香气也因颜色品种而异浓淡相宜。据说牡丹分九大花型,九大色系,红、粉、白、紫、黄、绿、蓝、黑等诸色之外还有复色,色系之下还有细分,简单如白色,就有夜光白、风丹白、玉板白、水晶白、风丹白、金星雪浪、琉璃冠珠等数十种,一句姹紫嫣红都不足以形容其色彩的繁复变化。儿时便听说景山公园最出名的“绿牡丹”,还曾守着花期入园寻觅,只觉得绿色的花新鲜,不像花倒像卷心菜,十分另类有趣。牡丹作为观赏植物栽培,源于河洛,始于南北朝,至今已有一千六百多年的历史。然而它见诸本草却比这还要早,据《神农本草经》载,牡丹味辛寒,生山谷,有滋阴养血之效。可见中国人认识牡丹,最早还是它的药用价值。隋唐以后洛阳牡丹始盛,到了宋代,牡丹栽培中心也移至洛阳,随着嫁接技术的成熟牡丹的颜色品种也越来越多,出现了一批研究牡丹的谱系类著作,如欧阳修的《洛阳牡丹记》,列牡丹二十四品,评其优劣。“姚黄未出时,牛黄为第一;牛黄未出时,魏花为第一;魏花未出时,左花为第一;左花之前,唯有苏家红、贺家红、林家红之类,皆单叶花,当时为第一。自多叶千叶花出后,此花黜矣,今人不复种也。” 从习性来看,牡丹喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境,但又不耐夏日暴晒,也无法越冬,可谓生于安逸,与梅相比少了些许清苦,是不折不扣的人间富贵花。宋周敦颐也说“牡丹,花之富贵者也。”凡是与富贵有关的十有八九都是牡丹,“花开富贵”、“玉堂富贵”这类传统吉祥题材在书画和器物上都有体现。从元青花到清代的彩瓷,最常见的纹饰就有缠枝牡丹、凤穿牡丹、彩蝶牡丹等,入诗、入画更是屡见不鲜。台北故宫博物院收藏的一幅《玉堂富贵图》传为五代徐熙之作,此画乾隆时入《石渠宝笈初编》,但此前的流传情况不详,所以仅凭款署“金陵徐熙”并不能确认其作者。画中玉兰吐芳,海棠争艳,而牡丹才是真正的主角,雍容华贵的盛放,让人第一眼看到的一定就是它。世人爱牡丹,与爱“梅兰竹菊”都不同,牡丹从未被赋予什么高洁的品格,一句“花开富贵”体现的是人内心中最真实的一面。毕竟谁不向往安逸繁盛,沐浴着四月天里温暖的阳光,缓缓绽放,好过在寒冬腊月里傲雪凌霜。开元中,禁中初重木芍药,即今牡丹也。(《开元天宝》花呼木芍药,本记云禁中为牡丹花)得四本,红、紫、浅红、通白者,上因移植于庆池东沉香亭前。会花方繁开,上乘月夜召太真妃以步荤从。诏特选梨园子弟中尤者,得乐十六色。李龟年以歌擅一时之名,手捧檀板,才甲众乐前欲歌之。上曰 :“赏名花,对妃子,焉用旧乐词为 ?”遂命龟年持金花烧宣赐翰林学士李白,进《清平调》词三章。白欣承诏旨,犹苦宿醒未解,因援笔赋之。“云想衣裳花想容,春风拂晓露华浓。若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。”“一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。”“名花倾国两相欢,长得君王带笑看。解释春风无限恨,沉香亭北倚栏干。”龟年遮以词进,上命梨园子弟约略调抚丝竹,遂促龟年以歌。太真妃持颇梨七宝杯,酌西凉州蒲萄酒,笑领意甚厚。上因调玉笛以倚曲,每曲遍将换,则迟其声以媚之。太真饮罢,饰绣巾重拜上意。龟年常话于五王,独忆以歌得自胜者无出于此,抑亦一时之极致耳。上自是顾李翰林尤异于他学士。会高力士终以脱乌皮六缝为深耻,异曰太真妃重吟前词,力士戏曰 :“始谓妃子怨李白深入骨髓,何拳拳如是 ?”太真妃因惊曰 :“何翰林学士能辱人如斯 ?”力士曰 :“以飞燕指妃子,是贱之甚矣。”太真颇深然之。上尝欲命李白官,卒为宫中所捍而止。牡丹在我国的历史非常悠久,从唐人赏玩牡丹,写入诗词,再到宋人将它图画化,这一过程和中国古典审美文化的脉络一同发展。在古代的历史长河中,最初常出现芍药和牡丹相混淆的情况,“芍药即今牡丹也”,但牡丹还是以它自身独特的文化背景和美学价值独树一帜,成为“花王”,也成为了中国的国花。现代的文化研究学者,能通过大数据的分析,用以诗证史的方法,论证了唐代牡丹的栽培场所首先是长安、洛阳等地,然后由北向南传播,到达江南地区。上述唐代李濬所记叙的笔记小说中,里面从禁中牡丹的景色、梨园子弟的声乐、李白《清平调》的文采中,让我们能想见到盛唐时期的雍容华贵,七宝楼台。牡丹也是最初成为国色天香、锦绣繁华的植物代表。“长安豪贵惜春残,争玩街西紫牡丹”,牡丹由武则天的原因,被移植到长安宫殿中,在长安贵戚中形成风气,然后由北向南传播,直至江南地区。这个过程,自然说明了一点:就是在唐宋时期,牡丹的赏玩还是以贵族阶层作为导向的。从唐宋时期的注重色彩外形,比如宋代院体画中呈现的牡丹,我们联想到的是“玉栏风满”、“历阶重台”;再到明清时期,文人画勃兴后,水墨交融所体现的内骨丰腴,以牡丹为题材的绘画作品也在不断改变。“春是花时节,红紫各自赋。勿言薄脂粉,适足表贞素”,最后逐渐地褪去倾城颜色,留下的是文人墨客们希望表达的形象。今天我们着重所谈的,是近代晚清民国时期海派代表吴昌硕先生笔下的牡丹。吴昌硕作画多为花卉,其写意花卉深得纯朴浑厚之趣,晚年更是用笔老辣,纵横恣意。南朝谢赫在其著作《古画品录》中,曾归纳出中国古代绘画品评的六条标准,被称之曰“六法”,而“骨法用笔”是其中相当重要的一法。骨法归之于用笔,而用笔也指线的运用。吴昌硕书画印俱善,终其一生都在对石鼓文临摹和研究,书法文字中古朴的气势、厚重的线条深深影响着其绘画用笔。吴昌硕善于用线,特别是其晚年绘画,枝干与花叶都坚韧如铁画银钩般,遒劲厚重,酣畅率意。《姚黄奇石图》画于甲寅年(1914 年),昌硕先生七十岁,正是他人书俱老、精力充沛、诗书画印创作的全盛时期,弟子众多,求学索画、求书的人摩肩接踵,在其影响下除国内外还遍及日本、韩国及东南亚。姚黄是牡丹四大名品之一,宋代欧阳修《绿竹堂独饮》诗:“姚黄魏紫开次第,不觉成恨俱零凋。”现在成语“姚黄魏紫”即从中来,指宋代洛阳两种名贵的牡丹品种,后泛指名贵的花卉,也指的是争奇斗艳的色彩。此幅《姚黄奇石图》便是描绘黄花牡丹,画中花枝以长线为主,吴昌硕借助笔墨,很好的将牡丹枝干盘根错节的生长状态表现出来。牡丹与奇石布局疏密相间,开合并存。其用藤黄描绘牡丹花瓣并施以叶子重墨加强黑白对比,丰富了画面形式。在牡丹的题材表现上,吴昌硕用色别具一格,他并没有惯用文人画淡雅画风,而是擅长巧妙运用浓丽对比的颜色,做到以色助墨,以墨醒色,使画面设色强烈而不突兀,所绘牡丹不流于俗套。吴昌硕常常配以顽石打破俗相,他在题画诗中说道:“画牡丹易俗,水仙易琐碎,唯佐以石可免二病。石不在玲珑在奇古。”吴昌硕的绘画在七十岁后变得更加圆浑深沉,常以复色或墨色交加齐下,风格趋于厚重,线条干枯苍浊,用笔似猛烈而实沉着,变化多端。此幅《双色牡丹》画于丙寅年(1926 年),为吴昌硕去世前一年所作,是其艺术造诣达至颠峰的时期。画面中吴昌硕采取左下到右上的对角斜式构图,并以苍劲的枯木与牡丹相伴将奇石环抱;画中牡丹烂漫开放,花瓣以鲜艳的胭脂红描绘,或浓或淡,有个别花瓣加以少许朱磦,花团松紧控制得当、水分充足,光彩动人。造型方面,吴昌硕的花鸟画也受清代晚期“碑学”美学思想影响,多浑厚古拙,少细致明净,不受自然形态的细节对笔墨的限制,将其用概括、简约的造型进行替代。从宋人的富丽堂皇再到明人的素简淡雅,而吴昌硕融铸金石,形成的独特个人风格,为牡丹这一传统题材呈现出了新的意象。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享