THE NIGHT BOAT WEEKLY. VOL. 1, NO. 3.

JUL 17, 2021

当最后一线日光落下海面,

水体是另一种样子。

“夜航船”是指在静谧夜河上航渡的小船。来自天南地北的旅客萍水相逢,共渡此舟,在摇曳的桅灯下闲谈古今,消解旅途的疲惫和愁绪,轻舟短棹间驶向充满新奇的目的地。

在第13届上海双年展“水体”展期期间,PSA特别推出播客栏目“夜航船”,遍邀熟稔旧闻掌故的记录者与亲历者,娓娓道来那些与“水体”有关的故事。“夜航船”每周起航两次,当夜幕降临,小船将在当值船长的掌舵下蜿蜒于城市的水道之间。

本次航程大约25分钟。欢迎您登船,与我们共同开启一段未知的旅途。

“夜航船”栏目的第三期,我们邀请了作家徐策。在本次旅程中,徐策将以老住户的身份引领我们走入河滨大楼。我们将跟随他一同体验“远东第一公寓”内便利的现代化生活,听闻解放前夕发生在楼外的纷飞战火,一起追踪河滨大楼门前苏州河由“黑地毯”向景观河的转变。

徐策

上海广播电视台一级编辑,上海市作家协会会员。曾先后担任《上海电视》《每周广播电视》等报刊执行副主编、主编。发表中短篇小说《冬夜》《有四棵树的秋景》《离婚》《9平方》等,出版多卷本长篇小说《上海霓虹》《魔都》《春水》。

🌒 “远东第一公寓”的现代化设施

1935年河滨大楼落成不久的影像,图片来自网络。

“河滨大楼建成于1935年,它被称为‘亚洲第一公寓’,也被叫做‘远东第一公寓’。当时,它的体量在上海这种类型的公寓大楼里是最大的,它的功能和设施也是最时髦、最好、最顶尖的——它有九部电梯,一个小花园,甚至还有一个室内的泳池。当时,大楼的房间里都配有‘热水汀’(暖气片),楼下有一个锅炉房一直在运作,为暖气片供热,也为游泳池里面的水加温。锅炉房里的锅炉是一直在烧着的,直到日本人侵略上海后,只剩下两个锅炉还在工作。大家可以想象,最早在上世纪30年代的时候,河滨大楼里的浴缸龙头一开,温水就流出来了,大楼的住户就像我们现在一样享受着现代卫浴设施。张爱玲在小说里经常会提到她住的常德公寓,她有一篇散文就讲到公寓的水笼头一开,水管里会‘咣咣咣’响,发出爆炸一样的声响,然后水就流下来了。我想,河滨大楼当时的住户用水时,大概也会有这么一种相似的感觉。”

河滨大楼内部,图片由讲者提供。

“其实大楼里边的居民最早在饮用的就是‘矿泉水’。因为大楼里的水最初用的是深井水,水质很好,而且还有甜味,冬暖夏凉。冬天用这个水洗被子不会冰手,到了夏天,有一些人就把浴缸放满水,把西瓜、黄金瓜浸在水里,那就是一个天然的冰柜。后来碰到一个问题,因为整个城市有地面沉降的问题,如果继续使用深井水的话,可能会加剧沉降。所以,大楼的供水后来改用和其他住宅一样的自来水了。”

🌓 滚过历史云烟的河滨大楼

抵达上海的犹太难民正在进餐,图片来自《犹太难民与上海 第1辑 海上方舟》,第70页。

“河滨大楼是一座滚过历史云烟的大楼,而且是有情有义的大楼。当年欧洲的犹太难民初到上海时,就是先在大楼里安顿下来的。因为河滨大楼是由犹太裔的沙逊财团建造的,所以当时给他们免费提供了这么一个落脚的地方,这里便成为了难民的避风港。如果说当年的上海像一个诺亚方舟的话,河滨大楼就是舟中之舟。

解放前后,河滨大楼也经历了许多历史事件。解放上海的最后一战就是在河滨大楼前苏州河的南岸和北岸之间发生的。当时解放军在苏州河的南边进攻,国民党还在北边防守,双方曾有过激烈的交火。当时大楼的住户都是目击者。一些公寓面朝南边的苏州河,那边打仗,他这边还要照常过日子。我听说过一个故事,有一户人家的保姆——当时叫‘娘姨’——到厨房间烧饭,煎荷包蛋的时候突然间‘当啷’一响,子弹飞进来了。比较准确的说法是当时的河滨大楼、上海大厦和邮政大楼楼顶都驻扎着国民党的守备部队和机关枪,预备凭高防守。后来因为国民党军的刘司令下令投降,这场战役就停战了。在电影《战上海》以及我们见过的许多历史纪录片的镜头里,经常会看到一面红旗从楼顶的旗杆上飘下来,预示着上海的解放,新中国上海市从此成为人民的天下。这个标志性的场景就发生在离河滨大楼不远的上海大厦。”

《战上海》电影中解放军胜利后通过苏州河的场景,图片来自网络。

🌕 身处活的历史:在河滨大楼的童年生活

苏州河与河滨大楼,图片来自《航拍中国1945 美国国家档案馆馆藏精选》,第182页。

“解放以后,大楼的主要住户有老干部、高知、资本家等等,此外,还有一位和大楼的历史一样传奇的英国老太太,她是广东人,嫁给英国人后成为侨民,她的丈夫是前上海电力公司的总工程师史蒂文森先生。她一直在大楼里生活,美丽到老,直到1970年代去世,见证了苏州河两岸的变迁,以及大楼里的种种变化。”

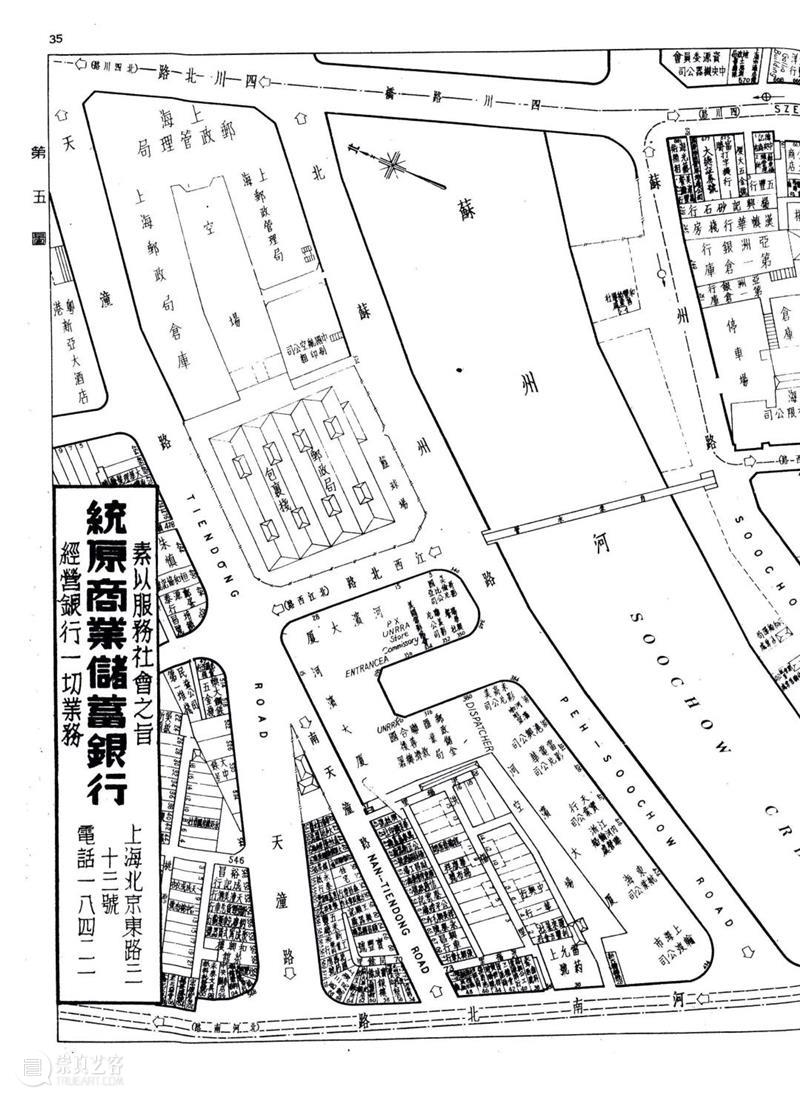

1947年版《上海行号路图录》的第五图内,标记了河滨大楼的位置。地图左下角可以看见徐策的出生地“三民医院”,位于当时的天潼路河南北路口。

“相比于河滨大楼的老居民,我当初是楼里的‘小弟弟’。我生于1958年,听母亲讲,我出生在河滨大楼外老早叫‘三民医院’的地方。但其实有许多老居民是真正地生在河滨大楼,当时会有助产士到房间里接生。从1958年开始,我的幼孩时代都在河滨大楼度过。小时候总觉得大楼里的走廊都特别长,特别幽深。直到现在,我仍然觉得这里的走廊是上海最长的走廊,因为它的建筑是s型的,完整走完这条走廊,相当于从河南路桥一头走到江西北路靠近四川路桥这一头。我听刚才提到的英国侨民老太太的女儿说,最初河滨大楼走廊里的灯是全亮的,地上还铺着红地毯。我小时候的印象里,可能由于节约用电的原因,走廊里的灯不是每一盏都开,假使要我一个人走的话还有点害怕,不敢走。”

“说到水,大楼里还有很多很好玩的故事。因为当时苏州河的水面和北苏州路的路面是齐平的,后来水位开始升高。河堤高度还没跟上的时候,就会出现一个问题:有时候河水会漫出来,甚至会有船随着水一起漂到岸上。甚至半醒半梦中,漂到河滨大楼的小花园里来。有时底层还会积水,上海人有种说法叫‘撩大水’,当时的小孩会把洗澡时用的木盆当船在水里玩,也蛮开心的。”

河滨大楼内部走廊,图片由讲者提供。

“苏州河曾经承载着物流和客运的功能,河里的船会运输农副产品物资。到了夏天,西瓜船是很受欢迎的。在大楼里面生活的小孩也顽皮,在河里游泳就偷偷上去把那西瓜从船舷上扒下来。因为在河上走的船不可能停下来,所以船工会用杆子驱打偷西瓜的孩子。有的西瓜船可能运得很远,有的就在河滨大楼门前四川路桥河南路桥这一段停泊。当时也没有机械化的运输工具,完全都是靠人工来运。运西瓜的情景很壮观,干活的人把船舱里面的西瓜一个个接力从水面扔到桥上。从船舷堆西瓜的地方到岸边停船的地方站满了人,靠甩的动作来运送西瓜,这就跟后来我们电视里看的NBA球赛一样,运西瓜的人都是灌篮高手。可能运西瓜比较单调,所以他们也要玩花样,正面、反面、胯下……就和明星篮球队是一样的,球接得非常稳。当然有时候也有没接好的西瓜,一下子掉到地上,这个打碎的西瓜他们就可以自己享用了。”

河滨大楼刚落成后,站在楼顶极目东望,苏州河两岸的标志性建筑以及外白渡桥、乍浦路桥和四川路桥一览无余,图片来自网络。

从上海大厦顶楼鸟瞰河滨大楼,图片摄于2015年,由讲者提供。

“小学一年级时,我家里有比较大的变故,搬出了河滨大楼。后来我做了十几年的记者,采访了许多名人,也在国外游历。在国外的时候,我经常会发现‘河滨大楼’,会发现苏州河畔的这几座欧式的桥,无论是在塞纳河边还是其他地方,都能看到类似的形制,到国外好像是回乡。这启发了我:我在大楼生,在大楼长,后来又从事文字工作,为什么不把这些经历写下来呢?

1980年代,我从父辈的亲戚那里耳濡目染地知道了河滨大楼里的故事。后来我又寻访了不少老住户,听了许多故事,结合我自己的经历,把这些故事写下来。我觉得河滨大楼是近当代中国的缩影,活的历史都在里面发生,它是历史的第一现场。这里曾经是犹太难民的第一站,四行仓库的谢晋元团长曾经被接到这里来休息,鲁迅先生也到这里见朋友,和反战同盟谈话……它不光是一个建筑,许多名人曾经在这里居住,也有许多故事在这里发生。所以慢慢地,苏州河的河水,以及两岸发生的故事就从我笔端里流出来,汇聚成三部长卷本的长篇小说。最近河滨大楼正在修缮,这座86岁的大楼即将以重现历史风貌的姿态亮相,我有关这座大楼的小说《春水》已经面世。在这部小说里,我把我经历过的、所听到的这些父辈的故事都写在里面,整部有112万字的长度,是一部长卷,有名有姓有故事的人物有165个,各色人等都有。”

🌖 苏州河之波:河水与船声的变化

1970年代尤里斯·伊文思拍摄的纪录片《愚公移山》中,出现了苏州河上往来船只的繁忙景象,图片来自网络。

“自19世纪40年代上海开埠以后,整个城市的工业以及对外、对内的贸易都很发达。在很长一段时间里,陆路、铁路、空运还没有成为主要的航运方式,很多物流和客运都是苏州河在走。像我这个年纪的人都有印象,最繁忙的时候,苏州河的水面上从南到北都布满了船,人们可以直接从船上跨到对岸——就像我们现在堵车一样,当时河里面的景象是‘堵船’。解放前,整个棉纺业、面粉厂、印染厂都在河边造厂,一是因为水路的运费便宜,二是用水方便,所以,苏州河又是一条工业河。这样一来,尽管它是一条主航道,对上海的发展、对国民经济的贡献都特别大,但是它所承载的这一切也带来了污染。

20世纪80年代苏州河口,河口处可见受污染河水汇入,图片来自网络。

最初,大楼的老住户还能在河水涨潮时看到螃蜞在河边爬来爬去,到了后来高污染水质变差,这些生物就退出了。最恶劣的时候苏州河被称为‘黑地毯’,非常脏,臭不可闻,住在‘水景房’河滨大楼的住户到了夏天是无法把窗打开的。后来随着改革开放,污水治理逐渐有了成效。到1988年的时候,苏州河整体的水质就要比以前好多了。到2000年的时候,媒体也有报道——事实上人的感受也是这样的——河水基本上没有恶臭,水质也很干净。再到后来,它就变成了休闲景观河。

80多年来,河滨大楼的一代又一代住户目睹着苏州河上的船来船往。最初的船是摇橹的,听起来还有点诗情画意,夏日夜晚你还会听到‘吱吱呀呀’的声音。还有一种船是机械船,就是所谓的‘小火轮’,靠火力推进的一种船。后来不用火力了,有发动机了,上海人还是习惯叫它‘小火轮’,行驶的时候会发出‘突突突’的声音。这些橹声和引擎声交织在一起,很有苏州河的情调。但是到了70年代末80年代初,摇橹早已跟不上运输的需求,船改用马达来装螺旋桨,这种船就叫挂桨机船,它的噪音非常大,河边的居民根本都没办法睡觉。到了1988年的时候,整治噪音污染也成为苏州河治理的目的之一。慢慢地,苏州河上没有挂桨机船了,声音的污染也没有了。到现在,苏州河上又是诗情画意的歌声和笑语,人们在河边跳舞,伴随着苏州河的波涛声,听来的是比较美妙的音乐声。”

朱琺

汤惟杰

第13届上海双年展“水体”之第三段落“一个展览”

主策展人:安德烈斯·雅克

策展人:玛丽娜·奥特罗·韦尔齐耶、露西娅·彼得罗尤斯蒂、由宓

研究及出版总监:菲利帕·拉莫斯

展期:2021年4月17日至7月25日

票价:30元,点击“阅读原文”,立即购票

第13届双年展的最强音出现在2021年春季的实体展览中。展览以庆典的形式拉开帷幕,覆盖当代馆1至3楼以及烟囱空间。展览希望观众能在思考和对话中组建流动的社群。作为上双的有机组成部分,“城市项目”更加深入地发现和挖掘上海的历史文脉,以黄浦江为线索串联起一座城市的过去、现在和未来。

↓↓↓ 点击“阅读原文”,立即购票 ↓↓↓

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享