为什么取名巽美术馆?

美术馆的建筑,又如何承载着巽的概念?

今天,带你一同揭晓!

巽

作为八卦中的一卦,“巽”代表风。

巽亦为顺,对应美术馆地处顺德,

也通谦逊的“逊”字

带着顺德独有的地域基因,巽美术馆将作为艺术的布道者,以谦逊恭顺的态度,借长风吹拂不断之势,在此扎根生长,渗透艺术于消费社会、于衣食住行的有形与无形之间。巽美术馆迎接的第一件馆藏艺术品,应该是这个馆的建筑本身。

近年来,无论是艺术的传播方式、受众群体还是经济条件方面的转变,无疑指向了未来美术馆必然要承担新的角色,即功能性质由私人转向公众服务。而美术馆的建筑逐渐受到更广泛的关注,是因为建筑与城市、与公共生活和社会问题同频共振。因此,让观众感受到在地的历史和未来、凝视时间和空间的交汇,让他们在流淌的叙事线中感知艺术、唤起情感的共鸣,成为今天甚至未来的美术馆场馆空间的发展趋势。美术馆的建筑及其建筑师,也因此被赋予了更大的责任和更多的权力,他们在塑造一个艺术机构形象的同时也在塑造城市形象,反映大众对艺术的诉求。

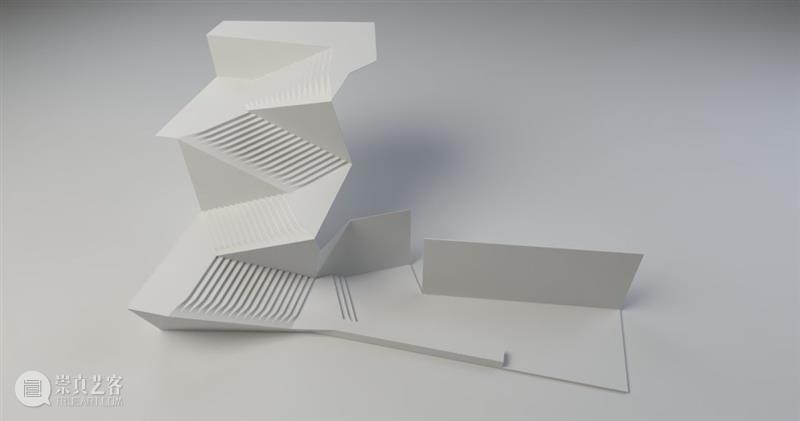

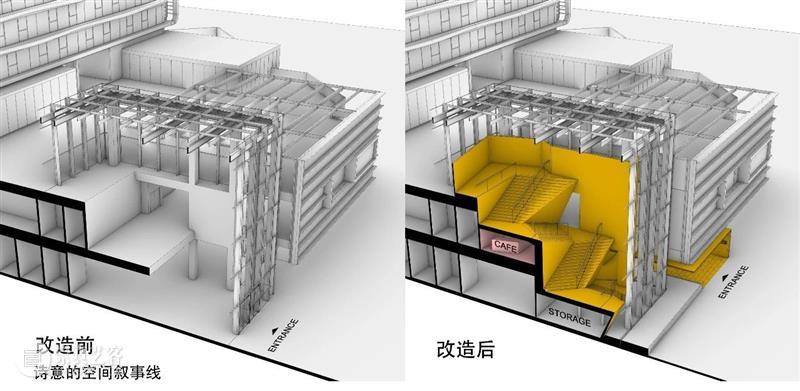

立足于珠三角、大湾区的工业和制造业重地,巽美术馆的内部空间由毕业于大师摇篮之称的AA建筑联盟学院,并曾经在著名建筑大师扎哈-哈迪德的建筑事务所(Zaha Hadid Architects)工作多年的中国建筑师简俊凯担纲设计,美术馆的三层高度核心空间以空间折叠的手法把原有场地进行大刀阔斧的改造,把静态立方体华丽转变成动态流体空间,并打破展示区域和交通区域的分界线,糅合二者于一体,创造出极具张力的全新美术馆共享空间。让艺术的空间像风一样流动延展,成为一条被建筑师称为“诗意的空间叙事线“的核心。

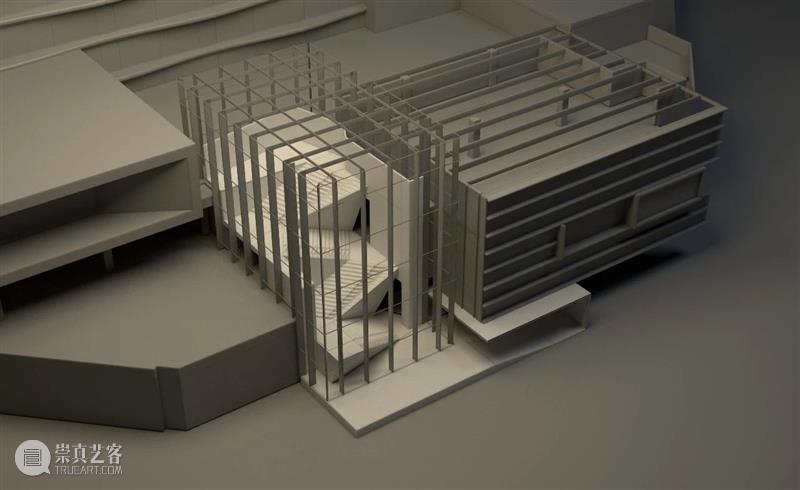

巽美术馆建筑模型,由建筑师提供

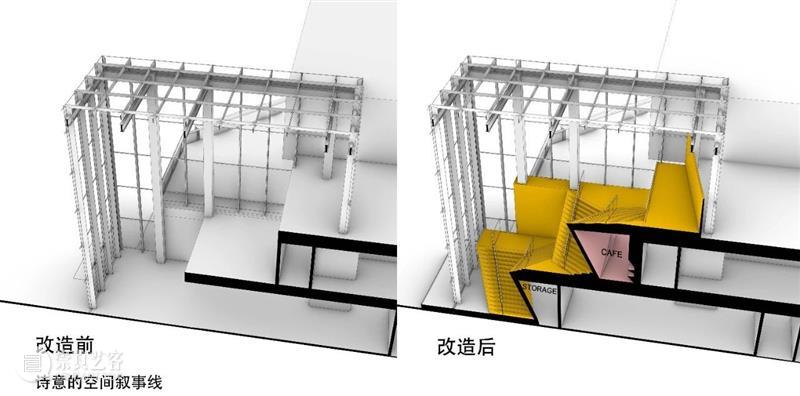

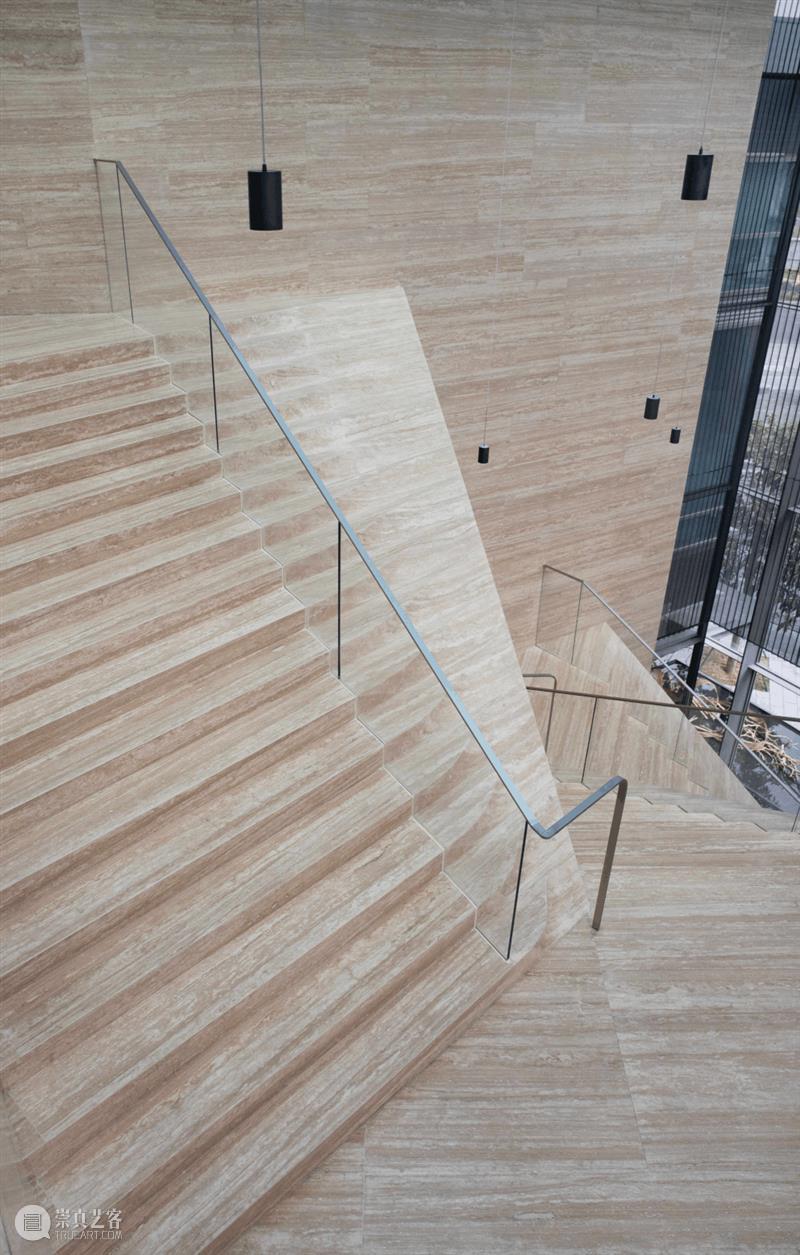

巽美术馆的设计巧妙的运用了一套三角形的表面折叠系统,将垂直交通与艺术展览空间完美的融为一体。由洞石组成的三角形石面构成了一组楼梯和若干平台,错落有致的平台成为陈列艺术品的不二之选。楼梯将平台串联起来,将整个空间从原本的实心玻璃立方体的静态空间转变为艺术品与三角形洞石交替出现的动态空间。游览者拾阶而上,空间不断变化,艺术品也接连不断的出现,从而带来有趣且独特的参观体验。

最后,为了给这个三维展示系统营造出一种豁然开朗的意境,建筑师在宏伟的展示大厅旁增加了一个较为狭小的走廊来作为整个画廊的起始点,初见小而豁然开朗,以先抑后扬,进一步增加游览者的参观体验。

在巽美术馆建成即将一周年之际,我们邀请到巽美术馆的建筑师简俊凯,从9个问题中,以他的建筑专业角度来了解美术馆设计的初衷,建筑与艺术之间的关联,以及更广阔的关于时代的思考。

1. 先请您简单介绍一下自己。

简俊凯:“这个问题十分大。可能不同情况下问我,我的回答的点都不一样,我尽量尝试去谈一谈此刻个人看法。

建筑诞生之初,就是为了提供庇护,既有物理庇护,也有精神庇护。随着人类生活形态的复杂化,建筑的作用也不断复杂化,但庇护的这个原始的影子总是处于很核心的位置。怎么去庇护,人们需要哪种庇护,这些影响着建筑,建筑固定下来,以物理的方式体现了也记载了人们当时生活形态。所以也成为了文化和生活状态的载体,自然也会成为时代的象征。这些在我们目前这个时代也一样,体现了社会的方方面面,进而记载了文明的状态,这些是我们今天从古罗马斗兽场或埃菲尔铁塔所看到的。而充满活力的时代会相应产生不仅高品质而且前沿的建筑设计,所谓前沿,就是先于大众理解的状态,会对大众起到引领作用。所以,充满活力的时代产生前沿的好建筑,前沿的好建筑一方面向历史记载着时代的活力,另一方面反过来进一步推动时代前进,这个推动有前面所说引领的因素,也有技术进步的因素。

3. 在您看来,建筑设计与当代艺术之间是怎样的关系?建筑表达在艺术与观者的对话中充当了怎样的角色?

4. 请您分享一下了解到巽美术馆设计需求时的第一感受及您心目中巽美术馆设计与其他美术馆建筑体设计中最大的不同是什么?在建设过程中遇到怎样的技术挑战,又是如何攻破的?

然后从初始设计条件来讲,第一点,这是一个商业场所改造项目,往大里说,整个场地的性格特征一点都不美术馆。往细里说,场地内部限定条件相当多,并且很多预设条件都不是以美术馆来考虑的,比如流线,原始状态中,入口位于玻璃罩的正前方,作为商业设施很正常,但作为美术馆就显得过于直接。人们感受建筑空间是一个动态的过程,前一段的感受和后一段感受直接相关,就像音乐与电影作品一样,总不能让人直接从广场打开玻璃门就到达中庭吧。因此,如何去重新置入一条叙事线,对于人们将如何去阅读这个美术馆就很自然地成为我们面对的重要问题。第二点,整个改造场地的唯一对外的立面就是一个玻璃罩,相当于没立面。作为美术馆,没有一个具备艺术气息的外部形象是一件很让人难以接受的事情。但由于是玻璃罩,本身通透性强,内部的改造结果具备外部公共性,因此在设计之初我们就产生了这么种想法,拆除玻璃罩内部原有的装饰元素,让内部效果尽量被外界感知,从而产生对外影响,甚至拆除其他可拆除的实体遮挡,以强化这种效果,形成某种独特性。但如何打造这种既是室内同时也充当外部形象角色的场所是另一个难点。

这些都是挑战性所在,也是项目本身吸引我的地方,因为项目的挑战性往往预示着独特性,而最后的建造结果也认证了这一点。”

5. 是什么启发了您,构建了一条融合流体弧线与光影的楼梯?

简俊凯:“这个设计结果在很多人所形成的第一印象就是一条楼梯。但其实我们设计的内核并不是楼梯,当然,楼梯是呈现这个内核的其中很重要的元素之一。而过分关注楼梯,会影响整体的阅读。

这个设计最核心的一点其实是我们想在这个很小的面积内实现一条诗意的叙事线,叙事的方式不是文字也不是电影,而是空间。一条诗意的空间叙事线能让穿越其中的人,体验到情绪上某种温暖的起伏,请注意,我这里讲得是穿越其中,而不是身处其中,必须是动态的体验过程,否则,就不是叙事线了。

叙事线初始段由入口和前厅构成,入口为低矮大进深灰空间,前厅为狭长的廊道,整个叙事线初始段狭小、隐匿、曲折。而后进入大厅,此处小门、倾斜墙壁、迎面而来的台阶等共同形成紧张甚至压抑的空间节点,然后逐渐开阔,在观看台阶上的展品的同时逐级而上,位于二层的倾斜墙壁、刻意斜向布置的台阶,再次创造适度的紧张感,形成张弛交替的叙事线,然后,在最高处往下俯瞰大厅,往上瞭望天空。这里,是尝试在极其有限的面积内,实现叙事线的某种丰富。

“诗意的空间叙事线”内部设计,由巽美术馆提供

这个叙事线本身不仅仅是对于美术馆而存在,同时也是对于广场而存在,如同一个植入的城市尺度的空间装置,因为整个体系和广场之间仅以玻璃相隔,其整体特征可说是完全外露于广场的,尤其夜间,具有地图般的整体可识别性。

回到整条叙事线的高潮,也就是那个大众眼里的大楼梯的区域。其实我们置入的不仅仅是楼梯,这是一个公众的误解,这个是楼梯和立体展示区的混合体。在这里,我们将展示和交通结合起来,人们在拾阶而上的过程中观看展品。而这个立体展示区,是面向广场的,因此,也具有了某种对外展示的意义,尤其是广场上人群较多的夜间。也正由于这种对外展示性,在夜间,这个雕塑感极强的区域起到了很强的视觉效果,作为美术馆另一种独特的立面而存在,可以说,美术馆真正的建筑形象是在夜间体现的,并且是以场所的方式体现,这一点我觉得还是挺有趣的,必须强调一下,建筑形象以场所的方式体现这一点在巽美这里非常重要也让她变得相当独特。至于流体弧线,是后期具体细节处理的事情了,让光影洒落于流体弧线的细节上,这是基于一个出发点,让建筑在近人尺度产生极大的亲和感,这种亲和感之强甚至让人产生抚摸的冲动。从后来很多人参观后反馈的信息看,这一点还是相当成功,确实不少人在走的过程都会抚摸一下那些台阶,那些墙壁,感觉把石头变温柔了,而抚摸本身,其实是人们和建筑深层次交流的一种方式,以触觉去体验。”

6. 从扎哈-哈迪德建筑事务所到DUO,从Algorithmic Tower,到巽美术馆及南昌的漂浮森林景观塔,您心中对参数化设计的理解是否也在不断演变当中?

简俊凯:“核心的东西其实没怎么变。参数化是种手段,是一种很强大的手段,不但可以解决复杂而抽象的问题,还能探索复杂而抽象的事物,但,我想强调的是,参数化不是目的,创造美好才是目的。关于这一点,我一直都是这么认为的。确实,可能是由于我们在国内相较于其他设计机构而言,在参数化领域内表现得比较突出,因此接触我们的人总会不自觉地贴上某种标签。但其实,我们也会用其他手段去研究设计,所以,我们是善用参数化去做研究,但不是去研究参数化。说到演变,其实对个人想通过建筑去创造的那种美好在这些年产生了一定的变化,尤其是人文关怀的成分会比以往多。同时,参数化的研究本身会影响我倾向于探索世界非线性的一面,应该说会让我觉得世界是非线性的,或者说非线性关系更接近事物关系的本质,这里当然地,也包括建筑元素之间的关系。”

7. 如何理解“建筑设计应是一种解码行为”这句话,在建筑设计中又是如何实践的呢?

简俊凯:“面对一个建筑设计项目,我们要想去解决所谓的问题,也就是一些功能方面的或者是场地方面的问题,这是最外面的一层,往深一层去,总想创造出某种打动人心的场所,甚至创造出体现某种历史价值的作品,以至于多年以后回看,会觉得这个建筑以一种充满智慧的方式去体现当时的社会文明。然而,这一系列从浅至深的设计意愿,都需要去寻找,寻找问题根源,尤其是某些很核心的东西往往藏得很深,某些特殊场地的文脉等等。我会视这种寻觅求解的过程为解码。至于如何实践,这个其实不同项目的实践方式都会不一样,有很多时候甚至不需要太多的分析,第一次到达项目场地就会有种直觉,感知到这里需要什么。当然,把这种直觉得出的模糊的状态精确为具体的设计策略,还是要需要大量精力推敲,这也是一种解码行为,而这种解码过程,往往会得出些预设之外的局部惊喜,这种惊喜的出现也是我早期喜爱编程的原因之一,仿佛有种人机结合的感觉。”

8. 通过对巽美术馆的主持设计,您如何看待顺德这座城市?

简俊凯:“作为珠三角以西的小城,顺德的文艺方面的发展是让我十分意外的。我本身是广东人,过往一直觉得广东地区商业发达,文艺欠缺,不是一般欠缺,是十分欠缺。而通过这个项目,我发现顺德在浓厚的商业文化传统基础上诞生出这类对文艺的需求,让我觉得很欣喜。高大上的文化艺术追求加上烟火味十足的饮食文化,还有背后的现代商业文明,整体呈现出一种充满生命力的丰富。而我想强调的是,巽美,是坐落在烟火气极其浓重的一条餐饮休闲街的一端,高雅宁静的巽美和那些闻名遐迩的顺德餐饮店铺,仿佛是天和地,这种组合产生出一种遨游于天地间的浪漫感。也是顺德印象于我的一个缩影。”

巽美术馆外部玻璃幕墙,由巽美术馆提供

9. 您认为“科技”与“艺术”,会对建筑的未来产生怎样的影响呢?

简俊凯:科技和艺术一直以来都是影响建筑的两条很重要的主线。而且这两条线会相互影响。本身科技和艺术就相互影响。科技的进步不仅满足了人们的需求,更进一步的开拓了人的眼界,发现之前所未发现,也顺理成章地,影响了艺术。在可见的未来,两者的影响只会比过往越发明显,因为时代在呼唤科技,同时也在呼唤文化艺术,而建筑是一定会深刻体现时代特点的。”

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享