自古以来,中国人都很忌讳谈死亡的话题。

古人对死亡有属纩、启手足、捐背、薨背、弃背、隐化(佛教)、反真(佛教)、示化(佛教)、归真(道教)等隐晦性说法。

《新唐书·礼乐志十》载诸臣之丧曰:“有疾,斋于正寝,卧东首北墉下。疾困,去衣,加新衣,彻药,清扫内外。四人坐而持手足,遗言则书之属纩。气绝,寝于地。”属纩,指“人濒临死亡时,用新丝绵絮置于临死者的口鼻上,以验呼吸之有无”。“启手启足”意为确认身体完好,是善终的代称。

古人有言曰:“死者,士之终。”又曰:“人之将死,其言也善。”在绝大多数情况下,遗言是对亲朋真实意思的表达与真实情感的流露,纵使有所隐晦,一般不会作假虚美,在很大程度上可以作为在世者勘破生死的一把钥匙。遗言体现了逝者的人生总结、社会认识、生命感悟、处世态度、思想智慧,故我们可以透过遗言,对死者死亡观进行思想史的解读。

而隋唐女性的社会地位在中国古代社会中相对较高,比如,隋代独孤伽罗与隋文帝并称二圣,唐代出现了中国历史上唯一的女皇帝武瞾,起义者陈硕真亦自称文佳皇帝,中宗之女安乐公主还曾想做皇太女,等等,因而隋唐女性史的书写较之其他朝代内容更丰富,而从遗言出发书写隋唐女性史亦不失为一上佳视角。

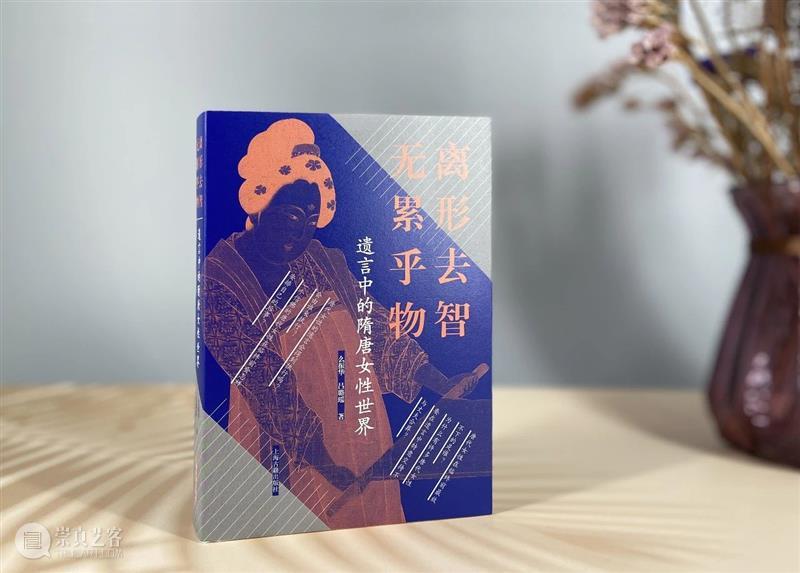

《遗言中的隋唐女性世界》一共搜集了隋唐时期女性遗言236例,她们对生死的执着或勘破在遗言中有较为充分的表露,这是当时女性生活与精神面貌的一种体现。

比如:一些上层统治者在遗言中表露了对社稷的关心;有读书人非常不放心自己的著述,临终前仍在坚持撰著,有的人则选择焚毁文稿;有人因为丈夫出轨,坚持不肯与丈夫合葬;有人会想对他人的恩情加以回报或对亲族加以赒济;有人临终前表达了自己想要出家的愿望;有人在临终前对自己的心态也有充分的表达,死者希望身后处理的具体事务涉及较多,也有必要加以明确,等等。

接下来,让我们透过这本书来看看历史上的她们都留下了什么样的遗言吧!

长孙皇后:“死不可厚费”

历史上比较有名的长孙皇后,唐太宗之妻,隋右骁卫将军长孙晟之女。她父亲死得早,于是跟随母、兄到舅舅高士廉家生活,在她13岁的时候,舅舅 “见太宗潜龙时非常人,因以晟女妻焉”,于是嫁给秦王太宗,在武德元年册为秦王妃。

贞观十年,长孙皇后崩于长安立政殿。临终前,她跟太宗辞诀,留下遗言:“死不可厚费,请因山而葬,不须起坟,无用棺椁,所须器服,皆以木瓦,俭薄送终,则是不忘妾也。”此言彰显长孙皇后的贤德和节俭,当年十一月,葬于京兆府醴泉县(今陕西礼泉县)昭陵。

顺宗王皇后:“侍医无加罪”

古代皇帝身边太医们的压力很大,一不留神就会命丧黄泉。太医隶属太医署,有医官16人,长官太医令(从七品下)2人,有各种太医160余员。太医因未能治愈皇家成员的疾病而被杀载于史籍的典型事件是,晚唐懿宗因爱女同昌公主病逝怒杀医官案。

同昌公主出降进士、右拾遗韦保衡仅一年半左右便病逝,因其为“懿宗尤所钟爱,以翰林医官韩宗邵等用药无效,系之狱,宗族连引三百余人”。翰林学士、户部侍郎同平章事刘瞻、京兆尹温璋因上疏谏诤,均被外贬岭南为官,后者有感于生不逢时,自杀身亡。御史中丞孙瑝、谏议大夫高湘等“坐与瞻善,分贬岭南”。

虽然这是一则极端案例,但说明在唐朝因太医没能为皇室成员医治成功有可能处于危险境地,因此,王皇后特意在遗令中指出不要加罪于侍医。由此,一些皇室成员预感到寿命将至,临终前拒绝医治,可能也有不想连累太医的考虑。

遗令曰:“皇太后敬问具位。万物之理,必归于有极,未亡人婴霜露疾,日以衰顿,幸终天年,得奉陵寝,志愿获矣,其何所哀。易月之典,古今所共。皇帝宜三日听政,服二十七日释。天下吏民,令到临三日止。宫中非朝暮临,无辄哭。无禁昏嫁、祠祀、饮食酒肉。已释服,听举乐,侍医无加罪。陪祔如旧制。”

董嘉猷夫人郭氏:

“庭内既愉于他人,窀穸岂烦于同穴”

“生同衾,死同穴”是古代夫妻对彼此爱的承诺和宣誓,但也有不少隋唐妇女死后不愿意与丈夫合葬。比如这位生在豪门望族的郭氏,她的丈夫是跟她门当户对的董家,但他们的婚姻生活并不幸福,是典型的豪门望族里失败的婚姻。

他们夫妻俩并无子女, “其殁也,当室无孤。夫人将启手足,顾后靡托”。郭氏临终感慨:“礼有合祔,畴职其仪,庭内既愉于他人,窀穸岂烦于同穴。”

从郭氏遗言可见,她对自己的婚姻非常不满,一是董氏子“非吾偶”,二是“仪则趣尚”不同。可以说,孀居的郭母贪财许婚,使其女成为这门婚姻的牺牲品,一直“郁抑不乐”,直到遗憾去世。显然其丈夫另有新欢,郭氏不希望与丈夫合葬。最终,“有青衣顺意者,实承其命焉”。由其奴婢卜葬吉日后,请郭氏的外家亲戚尚书吏部员外郎裴次元为其撰写墓志铭,当年十月,“遵命”将郭氏归葬于京兆府长安县义阳乡宋满村之南原。

顺势说一嘴,婚姻中男女族类相当,是唐人眼中一个重要的婚姻条件,也就是我们现在说的“门当户对”。武周时期,酷吏来俊臣逼娶太原王庆诜女、左台侍御史侯思止奏娶赵郡李自挹女,都想与山东旧族联姻,“敕政事商量”,凤阁侍郎李昭德与诸宰相以之为笑谈,认为是“辱国”之举。至懿宗咸通中,岭南东道节度使韦宙欲以兄女妻清海牙将刘知谦时,其他人的态度是“众谓不可”,“其内以非我族类,虑招物议,讽诸幕僚,请谏止之”。只有韦宙慧眼识珠,认为“此人非常流也,他日我子孙或可依之”。刘知谦在唐末果然“以军功拜封州刺史兼贺水镇使,甚有称誉”。其夫人韦氏生子刘隐、刘岩,后为广帅,据有岭表四府之地,建立南汉。此例多用以说明韦宙鉴人眼光独到,但从众人反应可知,晚唐时期“族类相当”仍是联姻的重要基础。

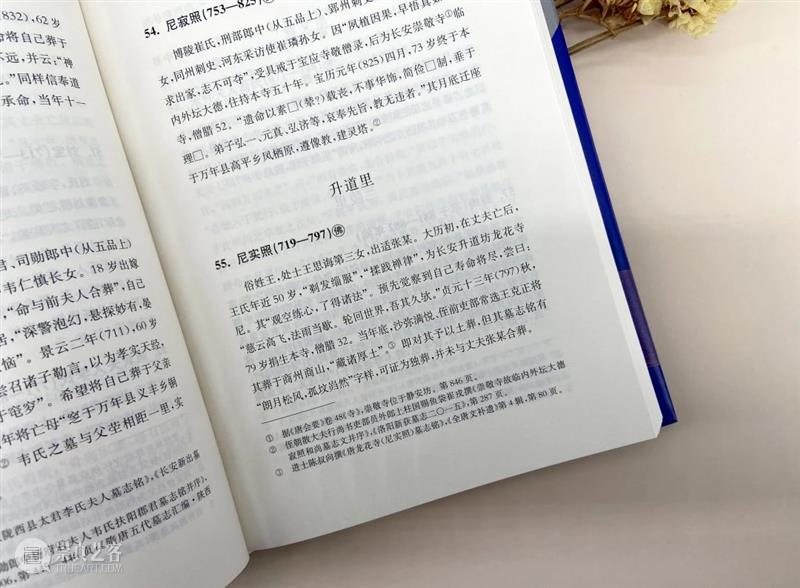

尼法愿:“捐躯挚鸟,委形噬兽”

古代传统丧葬的方式一般都是土葬,很少有人选择其他丧葬,但长安济度寺大比丘尼萧氏就选择了天葬。

据萧氏的墓志载,她是梁武帝六世孙、司空(正一品)宋国公第三女。唐初出身萧梁后裔、被封为宋国公的萧姓大臣当为萧瑀。法愿笄年于济度伽蓝出家为尼,是源于其父“爰发宏誓”,“许以出家”,此事发生在贞观后期曾向太宗请求出家的萧瑀身上并不奇怪。法愿后有持戒弟子近数十人。

高宗龙朔三年八月,大渐之晨,谓诸亲属曰:“是身无我,取譬水萍;是身有累,同夫风叶。生死循环,实均昼夜,然则净名申诫,本乎速朽;能仁垂则,期于早化。金棺乃示灭之机,玉匣岂栖神之宅,诚宜捐躯挚鸟,委形噬兽。” 交代亲属对自己进行天葬,并说明了原因。其姊弟“依承遗约”,以其年十月“营空于少陵原之侧,俭以从事”。

学界以往对于唐人遗言的研究,侧重考察用遗嘱分割家产等经济与法律问题,缺乏全面系统的研究整理。已往研究的侧重点与敦煌吐鲁番文书中保存的遗书资料有关,而唐代正史和墓志资料中,有大量遗言资料未经系统搜集整理,利用墓志对唐人遗言的研究十分薄弱,有待全面综合的系统研究。不论是男性还是女性遗言,尚有不少方面存在进行继续拓宽和加深探讨的空间。

除此以外,学界对女性临终遗言的关注也很少,死者的身份、地域、宗教信仰、婚配与否、死亡年龄、死亡地点对遗言内容的影响,尚需进一步细化研究;不同唐人临终前的心态与行为表现的差异及其原因,后人或亲朋是否依照逝者的临终嘱托行事,这些均值得进一步探究。

《遗言中的隋唐女性世界》拟在前人研究基础上,对隋唐时期女性遗言的内容、类型进行系统研究,对不同地区、不同阶层、不同信仰女性遗言及其亲人对遗言的执行情况进行专题探讨。

第一部分,分帝都长安、东都洛阳、两京以外地区,对唐代女性遗言进行分区域探讨,对于每位女性的遗言,均列出其卒地与死亡时间作为坐标,对其进行准确定位,力图呈现一个立体的唐代女性遗言世界;

第二部分则在全面梳理唐代女性遗言的基础上,分类考察遗言中所展现的不同身份隋唐女性临终关怀的诸多内容,这涉及命妇与非命妇、僧道俗人、老幼、已婚与未婚等诸多群体的遗言,透过遗言考察隋唐时期女性在临终前的所思所想、所爱所恨、所乐所痛,并关注这些遗言的实现与否,即逝者的后代或亲朋对其遗言或遗嘱的态度。从隋唐人的临终关怀,可以看出不同身份的女性临终前所关心的主要内容及不同类型的生死观,其中展现出当时丰富多彩的思想文化,有助于增进我们对隋唐社会及女性的了解。

(点击图片,即可购买)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享