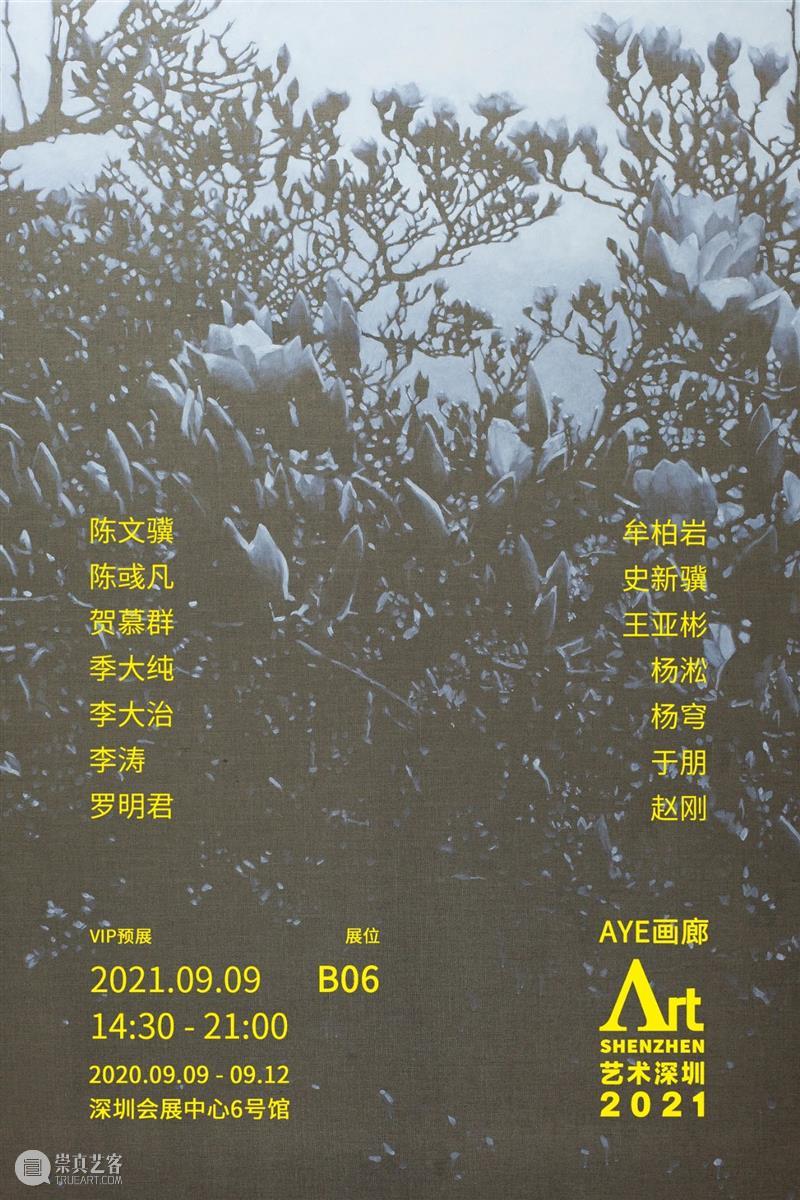

2021 · 第九届艺术深圳

展位

B06

艺术家

陈文骥、陈彧凡、贺慕群、季大纯、李大治、李涛、罗明君、牟柏岩、史新骥、王亚彬、杨淞、杨穹、于朋、赵刚

贵宾预展

9月9日 14:30 - 21:00

开放时间

9月10日 - 11日 10:00 - 19:00

9月12日 10:00 - 17:00

地点

深圳会展中心6号馆

深圳市福田区福华三路

陈文骥

两个yougou \ 铝塑板上油画 \ 67.5 x 50 cm \ 2016

中央美术学院壁画系教授。1954年生于上海, 1978年毕业于中央美术学院版画系,曾先后在该院版画系(1978-1980)、民间美术系(1980-1993)、壁画系(1993-2014)任教至2014年退休,目前生活、工作于北京和河北燕郊两地。

八十年代初期,陈文骥有过一段不长的版画创作经历。自八十年代中期开始转而以油画作为个人的创作媒介,其中经历了从具象写实方式到逐步进入到抽象视觉形态的表达领域,近十五年以来始终保持着这样绘画思考方式来完成个人的艺术工作。作品曾参加《中国现代艺术展》(北京·1989),《演变—中国当代艺术展》(德国科布隆茨·2008),《中国当代艺术三十年历程1978-2009》(上海·2009), 《Ctrl+N非线性实践2012光州双年展特别展》(韩国光州·2012),《2017巴西库里蒂巴双年展·脉动——中国当代艺术展》(巴西·2017),《鲍博·勃尼斯+陈文骥》(北京·2018)。自1999年在北京四合苑画廊完成首个个人画展以来,先后在北京中央美术学院美术馆(2010)、深圳何香凝美术馆(2012)、台北关渡美术馆(2016),以及北京AYE画廊等多个艺术机构中举办个人展览。

陈彧凡

理想之所 \ 布面丙烯综合技法 \ 180 x 180 cm \ 2015

1973年生于福建莆田,现居上海。1997年毕业于福建师范大学艺术学院,2007年毕业于中国美术学院综合艺术系研究生班。

陈彧凡的作品主要分为装置和绘画两类。装置代表作有《木兰溪》系列,绘画代表作有《化一》系列等。儿时家乡的礼教传统与他的作品有着密切的关系,也是他艺术创造的内在动因。而后,在杭州、上海等地的生活、创作中,陈彧凡感受到了游离不定且具有现代性的都市经验。这种感受体现在《把它抛向空中》、《衍生物》等作品中。陈彧凡的作品一方面在形式的层叠感中打开时间的褶曲;另一方面选择自然物等作为媒材,强调画面语言的纯粹与自足。同时,在他的作品中还有自然叙事的维度,通过“自然”来生成画面的形式。陈彧凡强调:他的作品既非抽象也非观念。对于艺术最重要的,是作品的生成本身及其带给他的内在体验。

陈彧凡作品藏于澳大利亚白兔美术馆(悉尼)、瑞士尤伦斯基金会(瑞士)、希克收藏基金会(瑞士)、阿拉里奥美术馆(首尔)。

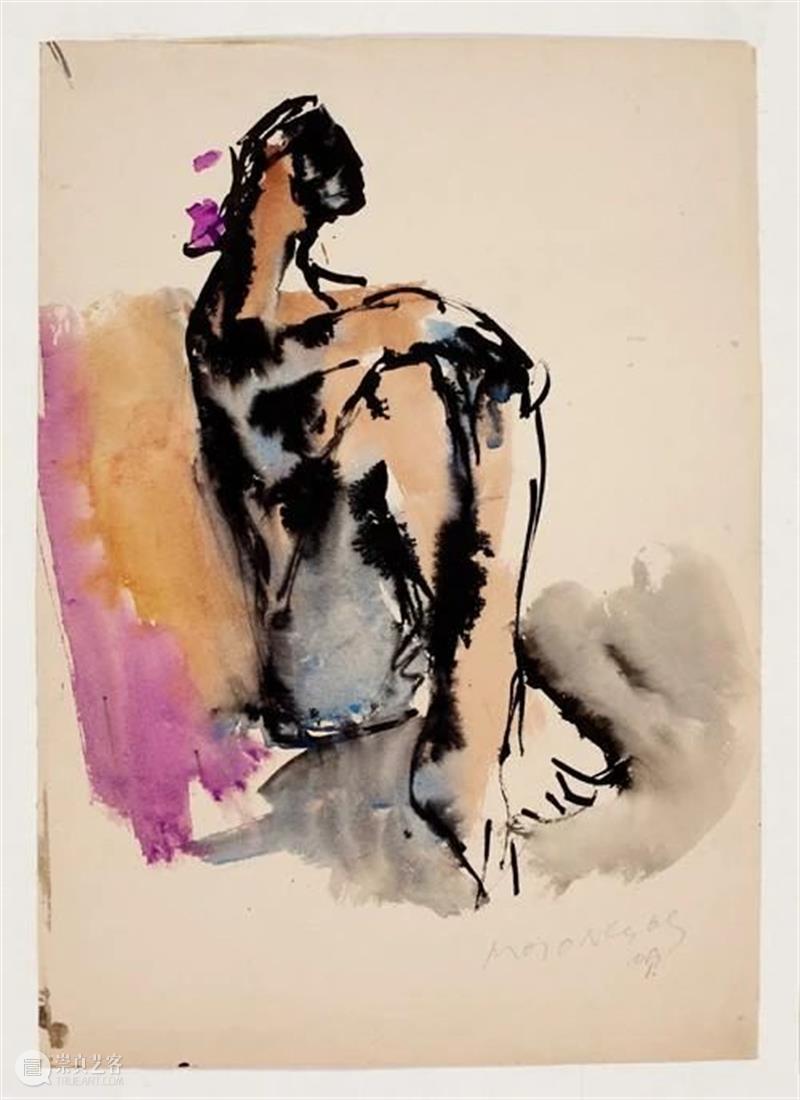

贺慕群

人物之四十九 \ 纸上墨、水彩 \ 56 x 39 cm \ 1969

生于浙江宁波,先后于台湾、巴西和西班牙等地居住。1965年为追求艺术理想远赴法国巴黎,并定居于此,创作生活37年。在巴黎作画生涯中,贺慕群受到西方后印象派、巴黎画派,尤其是塞尚、高更等大师的影响。面对波普艺术、观念艺术的流行,她始终坚守架上绘画。她一方面近距离体会大师的语言,另一方面保持其自身绘画语言的高度自觉。60年代中期至70年代后期,她以版画创作为主。她的版画既保持了其早期油画浓郁厚实的具象表现之风,同时又具有版画简约概括的特点,成为其创作中极具特色的类型之一。1968年,贺慕群的油画《玩偶系列》参加法国妇女沙龙展,并荣获大奖,此后她在欧洲参加展览的机会也随之增多。80年代后期,伴随中国的改革开放热潮,贺慕群应邀回国参展,并于1996年在上海美术馆举办了她的第一个展。贺慕群在2002年正式回国,定居上海。

她的作品类型包括油画、版画、彩墨画、水粉画等。创作内容包括人物、静物和带有自我投射意味的女性形象等。她的画作背景常常是简略甚至隐去的,静物在大面积的色块和构图带来的平衡感中获得了独立的性格。她用敏感的直觉感受真实世界,将其内化为自身生活或记忆的内容,通过材料语言对直觉的置换,用浓重的色块、粗犷的笔触、简约的形式、压缩遮掩的构图将具象描绘于平面之中,以一种静穆的方式向观众敞开,给人带来单纯朴素的视觉感受,从而达到接近真理的体验。

作为中国第二代旅法艺术家,贺慕群长期远离中国主流艺术系统,她在西方艺术大师影响下所形成的简约、质朴的绘画风格,融合其自我复杂的内心体验和对于女性的自我关照,结合了中国的审美精神,取得了很高的成就。贺慕群在中国近现代艺术中占有重要的地位,也是继方君壁、潘玉良等人后最为杰出的华裔女艺术家。

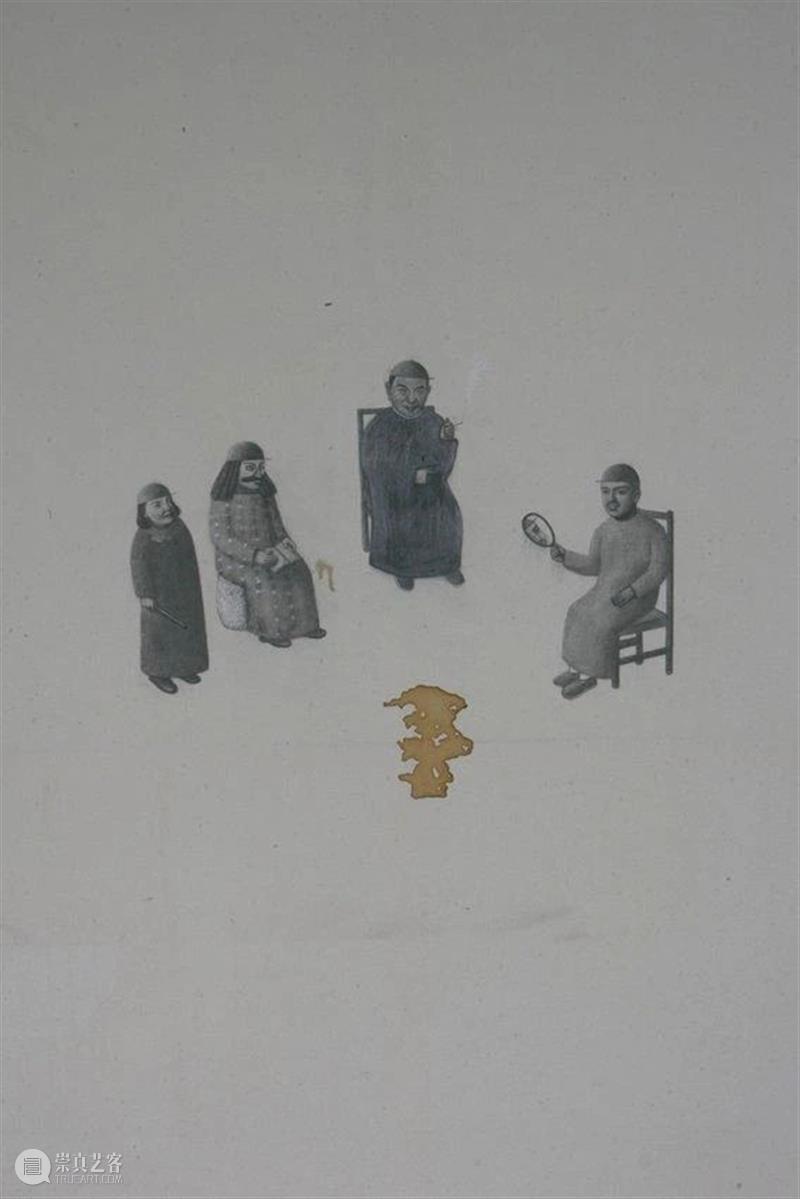

季大纯

先知(三个诸葛亮) \ 综合材料 \ 150 x 110 cm \ 2003

1968年生于中国江苏,1993年毕业于中国中央美术学院油画系四画室,现工作生活于北京和柏林。

季大纯很多作品都有西方后现代主义的印迹。他的早期作品一方面具有传统文人画的气质,在画面中大量留白,主题更是来自中国传统山水画中常见的取材树木和假山。另一方面,熟读西方艺术史的季大纯,作品中充斥着怪诞形象和各种器官,展示着对大自然的异样欣赏,显示出超现实主义色彩,打破了观者对易懂的、直接的、美好的画作的偏爱。

对季大纯来说,画一些符合大众期待的画作也许很容易,然而他却颠覆了风格流派的限制,着意去削弱其所创作的艺术形象外在的美感。因为它既不顺应季大纯自己的文化,也不依存于西方所偏爱的概念图形。反而这种看似孤立的图像属于一种更大的体系。如观者所见,季大纯拒绝与任何一种特定的现实对话,而是去追寻自然与文化的无常。正因如此,荒诞也许是一枚特殊的滤镜,透过它我们得以理清原本难以解释的作品。

李大治

夜晚的人 \ 木板油画 \ 40 x 30 cm \ 2020

1968年出生于黑龙江省的佳木斯,2002-2005年游学欧洲,现生活、工作于北京。

李大治早年是学建筑的理工男,后学习版画、与方力均等艺术家往来学习中获益良多,多年来不断地出国游学,丰富人生经历。李大治早期比较关注装置、摄影,也影响了他现在的绘画。而对于他的绘画而言,他的个人经历即是他绘画的理由。孩童时期,李大治通过母亲不经意地接触到了佛教,他的母亲尽管是虔诚的基督徒,但因为当地没有教堂,就带着他到当时香客很少的庙宇。李大治在庙宇内感受到的空间氛围深深地打入了记忆,使他感受到了一种沉思的时刻和难得的入定,这种感受对他的绘画风格有巨大的影响。在印度旅行邂逅仁波切成为他真正在佛教中的入门经历并逐渐对他的艺术与生活观产生影响。他生命中深刻的情感体验也反映在他的画中,如父亲去世所带来的深切悲伤体现在他的艺术作品《食指》中。李大治的艺术作品常以日常物对对象,重视一幅画的边角和边缘线,但又不刻意追求。他的画面常给人以“散淡”之感,将观众的感知引导着从可见之物到模糊的边缘,使得画面中的对象更意味深长,富有灵韵,引人深思。

欢迎您致电了解更多详情

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享