↑ 点击关注四面空间

计划经济下的中国社会,人口的迁徙是一件非常确定的事情,而个人迁徙的愿望则是一件非常不确定的事情。一切尽在国家的宏观计划之中,国家政策、传统文化就是个人空间安置的坠石和尾舵,个人如时代洪流中的浮萍,从来没有过任意东西那般逍遥。

新东方英语创始人俞敏洪 图片源自网络

上世纪90年代初迎来出国留学热,托福课程也随之受到欢迎。北京新东方学校于1993年11月16日成立,逐渐发展壮大成新东方教育科技集团,并于2006年9月7日在美国纽约证券交易所成功上市。

电影《中国合伙人》剧照 图片源自网络

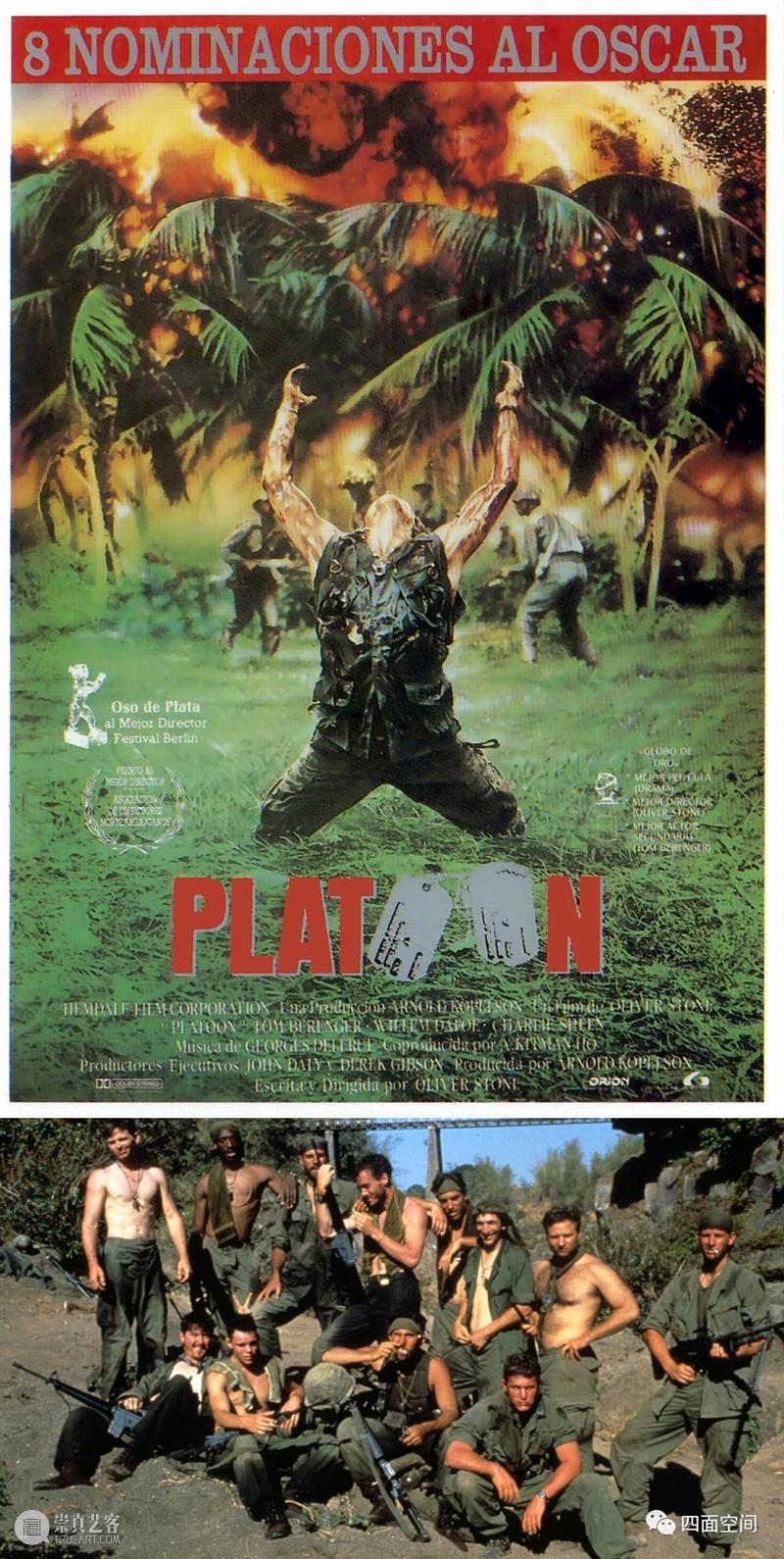

政治课程上对美国的描述,还是着重黑奴、南北战争以及二战期间大发战争横财的指责。当时的美国电影《第一滴血》、《野战排》正在上演,虽然这些电影在悄然扭转我们看待美国的立场,但是对于这个国家的社会文化总体认知是模糊的、抽象的,总还有小学教育中留下的经济危机时向河里倒牛奶等恶行而引发的不良印象。

电影《野战排》剧照 图片源自网络

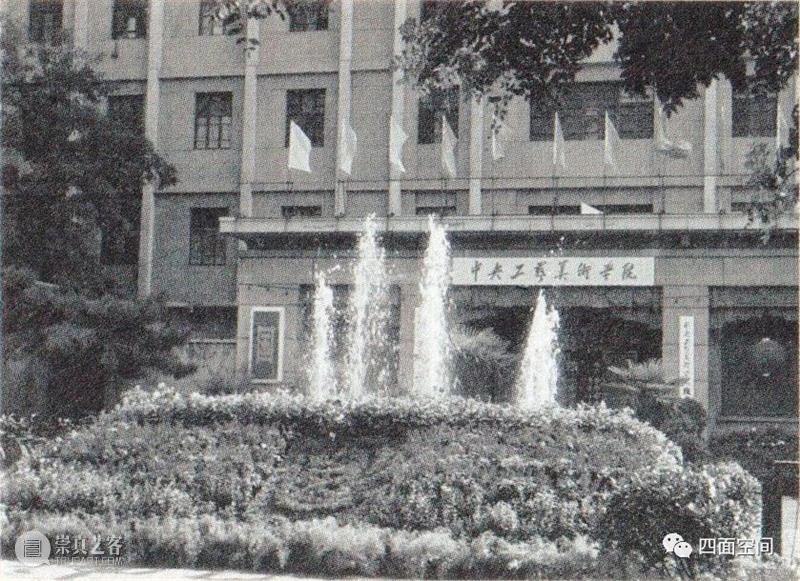

美国留学的梦想只维持了不到半年时间,在建筑系青年教师们接二连三的托福考试受挫的“鼓舞”下,我借坡下驴,干脆放弃了这个伟大的原本就不属于自己的梦想。我决定走考研这条路,而目标城市只有北京。首先是因为北京是中国的政治文化中心,同时离父母所在的城市也近了一千多公里的距离;另一方面,北京地处华北,在生活习俗上和自己曾经的生活习惯较为接近;最重要的一点是那次春夏之交的北京之行,让自己领略了首都在文化方面的包容度和活跃性上所具有的国际大都市的气魄。确定了这个目标之后,接下来的一步就是选择具有可能性的学校。所学的专业对于我而言,在当时北京可选择的院校和研究机构大概有这样的几个:第一个是清华大学建筑系,这个在专业上没有任何障碍,最为对口,训练方式几乎同出一辙;第二个是北京建筑工程学院建筑系;第三个中国规划研究总院,报考的是城市设计方向;第四种可能就是要跨越学科和专业方向,报考中央工艺美术学院。

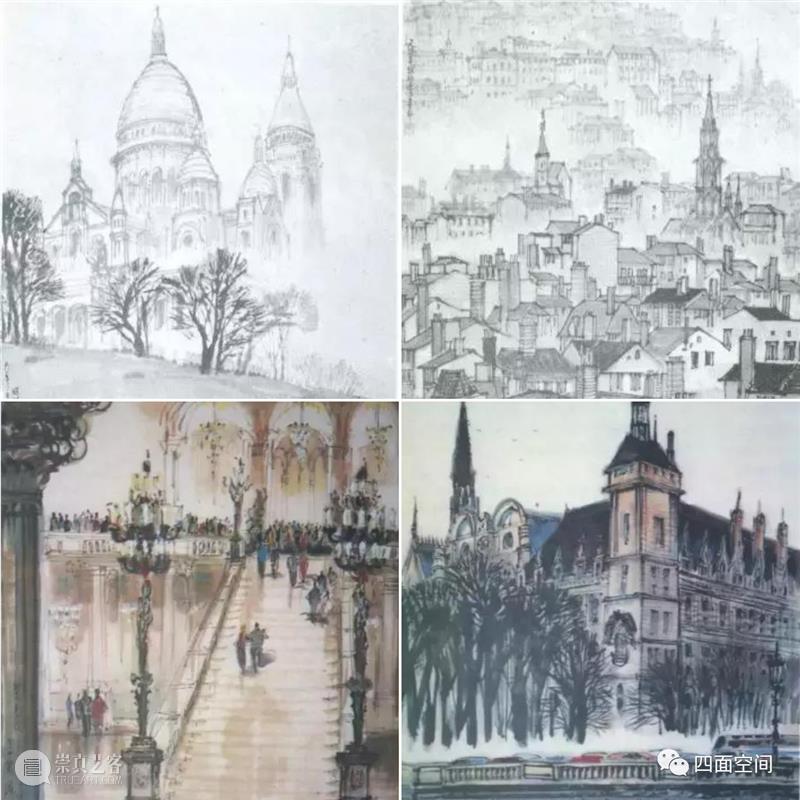

这几所学校各有千秋,也各有自己不适应的地方,比方说清华大学建筑系,我个人认为专业方面问题不大,但是担心自己的外语成绩。北京建筑工程学院建筑系当时属于正在崛起的状态,利用地缘优势大力招兵买马充实力。那里的老师很多是来自于清华大学建筑系,他们不断地大张旗鼓在全国网罗各个院校的精英,哈建工建筑系的一些青年教师也是他们猎取的目标。但是北京建筑工程学院存在的问题也是致命的,它属于北京市教委的高校,只收北京市当地的学生,户口不在北京的话没法报考。中国规划总院是一个生产和研究相结合的机构,和当年招收硕士的一位导师通过书信,谦逊地表达了我求知若渴的决心。后来那位导师在回信中跟我讲,他今年不招生。最终报考中央工艺美术学院是一个险招儿,因为当时对这个学校缺乏比较全面的了解。对这所学院的认识多来自设计杂志,当时中央工艺美院的一些教师作品经常刊登于此,尤其那一些画工业设计草图的,简直帅呆了。齐爱国老师的手绘汽车效果图算是那一时期的巅峰之作,寥寥数笔就勾勒出现代化交通工具简洁利落的造型。再有就是何镇强老师的旅欧淡彩速写,在崇尚表现阶段的建筑学不蒂于高山仰止,掀起了模仿的高潮。

另一个庸俗的经验就是在现代中国,但凡有“中央”抬头的机构都有一种权力意识在其中,也必定是个“吃皇粮的地界儿”。当年我的一个同班女同学曾因研究生调剂,被调换到了中央工艺美术学院的环境艺术设计研究所跟随何镇强先生学习。还有一个励志的例子是八五级的师弟王阳应届毕业的那一年考研,就考到了中央工艺美术学院的环境艺术设计研究所,跟随罗元逸先生从事建筑装饰和室内设计方面的学习。他们二人的成功为我树立了榜样,也让我对能够走进这个既神秘又陌生的学院增加了少许的信心。有一次正在读研的昔日同班同学米俊仁来单身宿舍找我聊天,听我谈到自己此时面对的选择,没想到他信誓旦旦鼓励我道:“你就考这里,适合你,一定能成功!”

中央工艺美术学院的学科属性是归于实用美术体系的,在造型方面关注社会生活的具体要求,在设计领域较为注重美学作用的学科,或者说是在设计方法上倡导由形式美和文化之道相结合的教育体系。而当时与我从事的工作方向紧密相关的专业就是环境艺术设计,这个专业属于一门新兴的学科,是在八十年代中期中国的建筑设计和艺术创作在环境意识的作用下,不断交融所形成的一个新的学科。到了九十年代初,恰逢该学科高歌猛进的开始,理念的系统化,工作方法的规范化正逐步成型,为了应对社会发展所进行的科学扩张也蓄势待发。八十年代末到九十年代中期是这个学科最有活力的一个阶段,建筑界、艺术界的一些思想活跃的学者都热衷于这个话题。“环境”是一个新的观念,是从一种全新的视角来审视过去的建筑设计和建筑装饰。同时这样的设计活动,它还填补了规划和建筑设计的盲区,为设计和艺术之间架起了一座新的桥梁,而且这样的学科对于解决中国正在进行中的、轰轰烈烈的城市化和现代化具有不可替代的作用。因此这个专业的迅速崛起在当时引起了多方的关注和期望。

但是,中央工艺美术学院的招生体系仍然属于艺术类,也就是大文科类,有其自身的规律和价值取向。而对于考中央工艺美术学院的硕士研究生,有一个对我来讲最大的信心上的支撑,就是艺术院校对于英语成绩的要求是比普通院校低很多的。俗话说扬长避短,我感觉自己在造型和表现方面有一定的优势,但我的英语水平一直是我的隐痛。选择新兴的学科或许机会更大一些。在确立目标之后,我就赶赴了北京去找在读中央工艺美术学院硕士研究生的校友王阳,了解一些关于考务方面的具体要求。

由于建筑和艺术的历史渊源以及中国“85美术思潮”在相关领域的大范围传播。八十年代中后期艺术界过剩能量的外溢终于和建筑界对文化的好奇与开放形成了情投意合的互动。二者密切的交融以及我的母校对美术教育的重视,还有美术教研室几位老师们在专业领域的卓越成就,导致我们对美术院校一直有一种神秘兮兮的认知。很小的时候,我的其它功课一塌糊涂,但是却喜欢涂鸦,我画的汉奸、特务、鬼子、太君的形象,很多都张贴在一些大名鼎鼎的混混家里。家长曾经一度希望我去尝试发展绘画特长,后来有一次妈妈带我去一个正在山西大学美术系学习的学生家里去观摩,那是我第一次看到了专业院校学生的作业,那些挂在墙上的赞颂革命战争中的英雄事迹和劳动建设的宏大场景的绘制,令我这个完全处于个人爱好胡写乱画的顽童大吃一惊,更令我敬佩的是一张该学长所创作的悬挂在最高最正的位置的油画,那是一个井冈山上红军和赤卫队员肩并肩战斗的场景,中心C位是神采奕奕的毛委员。我从小画坏人虽是一把好手,但毛主席的肖像却从不敢碰,怕画得不像被人说成反革命,因此我对敢画伟大领袖的人一向佩服得五体投地。应该说这次会晤效果奇差,妈妈本来想励志,而我却心生绝望,从此望而却步。

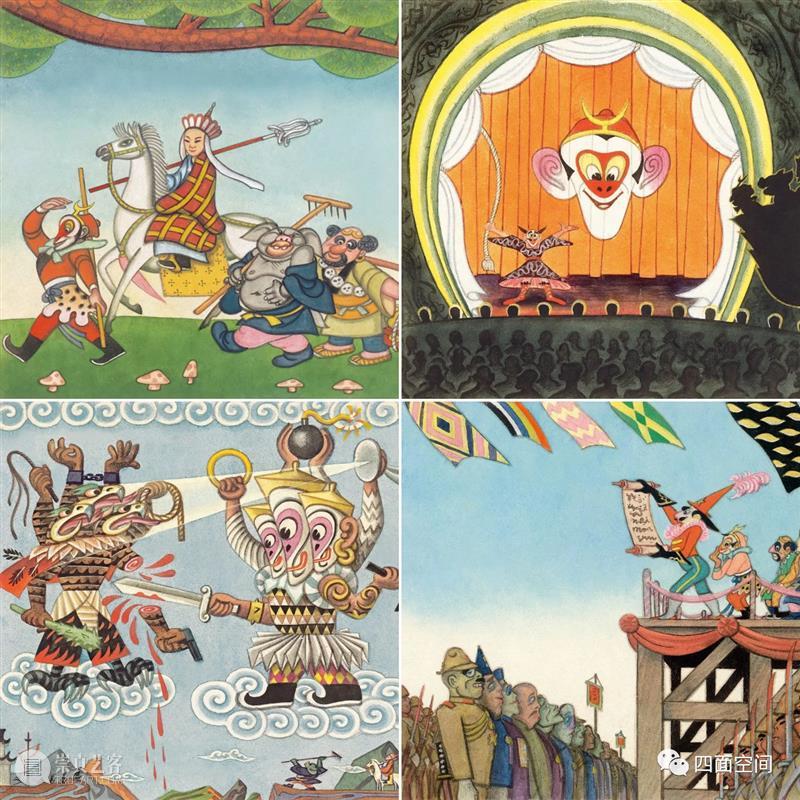

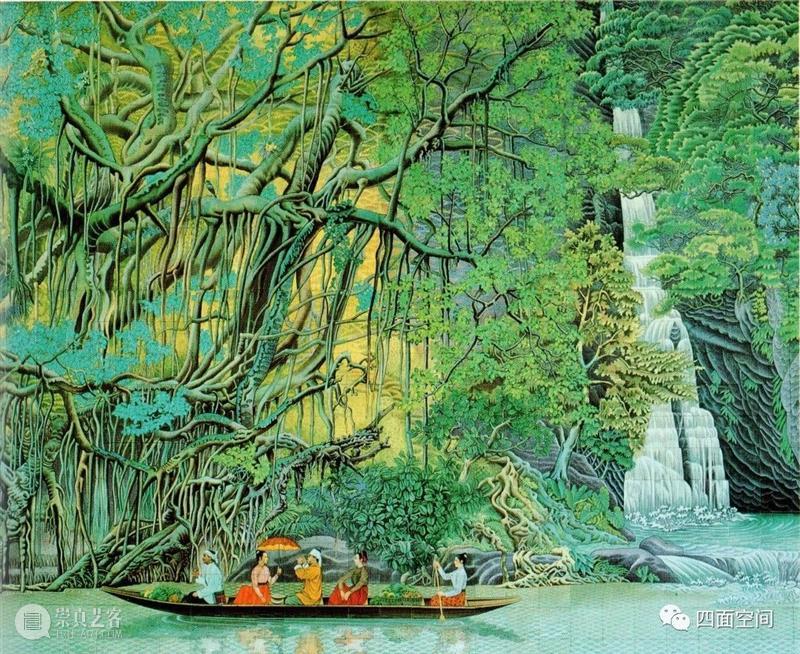

而此时此刻,自己破天荒般开始认真打量中央工艺美院,毕竟它是美术院校中的一个非常具有代表性的高等学府,六十年代时期有两张著名的绘画作品《毛主去安源》、《炮打司令部》就是出自这所院校校友之手。高中时期,我模仿过吴冠中先生的速写,尤其是他笔下早春二月生机勃勃的柳枝让我着迷;而我在小学期间看过出自该学院张光宇教授笔下的动画片《大闹天宫》,初中时看到张仃先生的《哪吒闹海》;读大学本科以及留校任教期间,也听说过首都机场壁画的事情,由此知道了袁运甫、祝大年先生的大名。何镇强先生的建筑速写更是令我们钦佩不已,此时的中国建筑教育停留在半生不熟的现代主义和欧洲传统美术学院中的建筑教育之间,虽然步伐在向前迈进,但情感还留在对岸。当中国美术界奋不顾身拥抱当代艺术的时候,建筑学的师生对手绘能力的热情和欧式建筑造型的能力却正处于极端狂热的追逐中。对于美术学院的想象总体上是不着边际的。的确,当时的中央工艺美院因为有设计专业,感觉要稍好一些,因此我的第一个任务就是需要在精神上接近这个学院,进而通过进一步了解让其祛魅。

《长江万里图》局部 袁运甫 图片源自网络

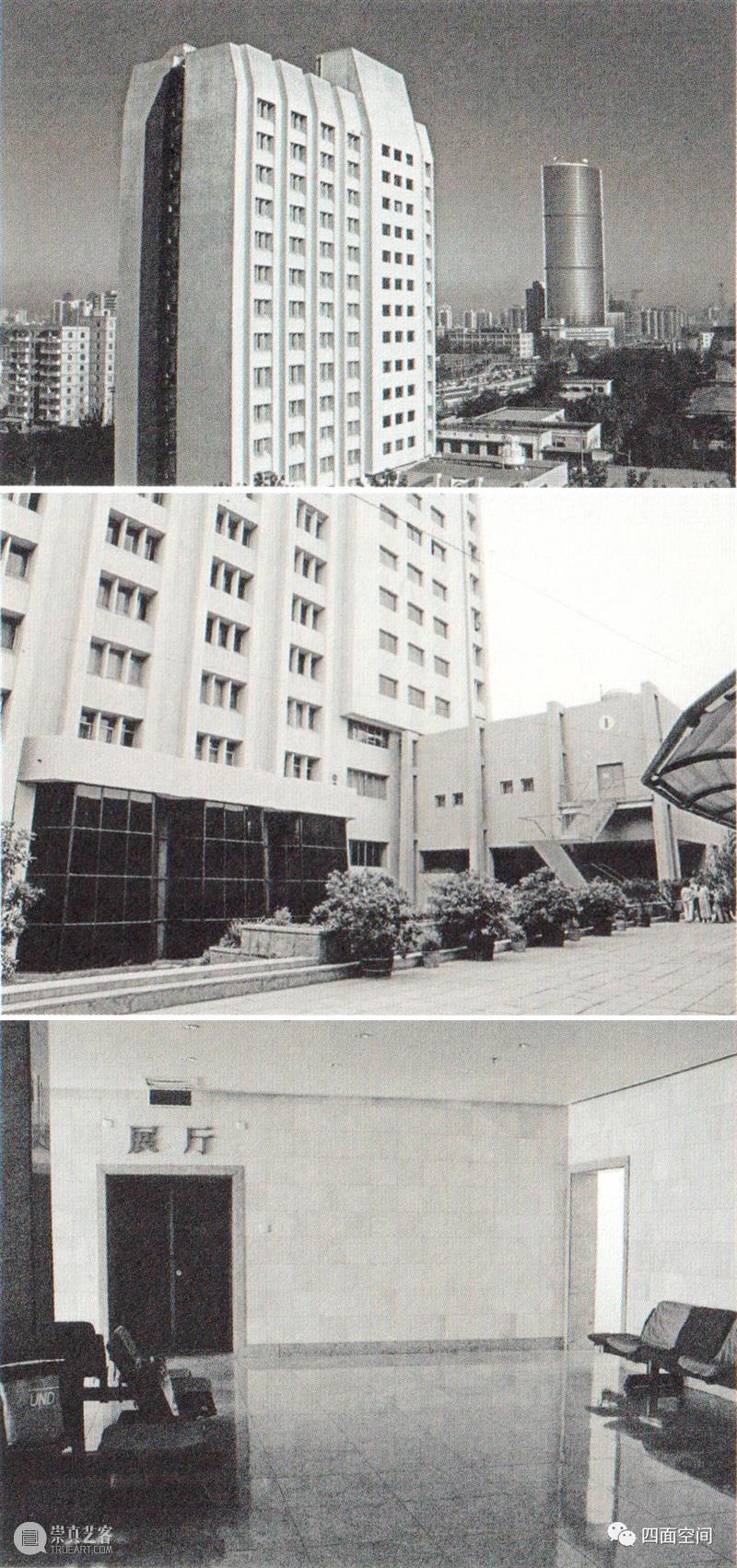

当时的中央工艺美院的校址在东三环中路34号,国贸的对面。或者说是国贸在它的对面。记得在1987年大三本科实习的时候,我们就住在水锥子附近,其实离中央工艺美院也就是两站路的距离,但是自己竟然未去拜访过这个对我来讲既神秘又神圣的院校。考研前登门拜访自己青睐的学府是一门必须准备的社会学功课,对于心理、情报、人情都有诸多益处。在北京站下车之后乘9路公交车大约四站路程就到了东三环北路34号,也就是中央工艺美术学院的校址所在地。当时的东三环的外侧基本上就是一个农田和工厂混杂的郊区,北汽、北客、电缆厂、3501内燃机厂、热电厂等都在这一带,到处都是大厂房和烟囱。但国际贸易中心已经傲然屹立在东三环内侧了,国贸主体建筑的造型很特别,有种雕塑感,它的交通方式更是特别,在东三环立交桥尚未修建前,它的内部交通已经采用了这种形式。原来的东三环是一条赏心悦目的道路,其路面结构是三块板,中间嵌着两条绿化带,其中的乔木都已到了壮年,夏季里两侧的树冠舒展延伸几乎连成一片,只透出中间天河一般的一条闪着天光的亮带,非常的整洁,也非常的舒畅。

位于东三环北路东侧的中央工艺美院的主楼,是一个不算扎眼的、带有中西混合风格的、有几分装饰的四层红砖建筑。它安详地躲在林荫道东侧临街小花园的后面,窥视着门前的车水马龙,气定神闲的模样展现出中国传统建筑深厚的环境算计的功底,一副老谋深算、坐怀不乱的样子。其建筑的风格属于“新而中”,平屋顶的出挑深远,虽是现代主义的做派,但其檐口厚重并依稀贴挂着少许纹样;建筑主体使用的红砖具有工业和平民化两种犹疑不定的气质,但凭借少许的装饰就直接上位于行政的行列。入口处雨檐依旧厚重不堪,但又是凭借一组响亮的红色而发出不怒自威的声张。那是一组漆成红色的木门,仿制中国传统建筑门扇的经典做法,并大胆套用了宫廷中的小木作纹样。正门旁边赫然立着白底黑字的校牌,校牌上的字虽为毛体,但并非昔日领袖成套的手书,而是学院创办时的领导机敏的在“中央美术学院”的书写中间找来“工艺”二字揉合而成。顺着黑色灰色的台阶拾级而上,那组红门的正中央的两扇半虚半掩,像一个古典园林的入口,但是红门的背后是黑漆漆的过厅,显出几分神秘,中央工艺美院入口处的环境意象值得玩味,它透出一种行政、教育、园林混合的气质,也是中式建筑和现代主义建筑谨慎的联姻,既含蓄典雅又有几分威严。

面对这样的风貌和空间格局,外来者总会临时性地陷入一种脑供血不足的状态之中,于是行为中不免显现出迟疑、惶然、进展不定。站在那寂静的台阶上,面对着这虚掩的大门,似乎是面对着一道哲学性的问卷,“何去何从?”,果然两个看门人很快就闪身出来。夏季里,他们依然戴着老式的解放帽,身穿蓝色的中山装,他们的面部肤色因这森严的建筑和门前绿植的长年庇护而呈惨淡的白色。红色、绿色、蓝色构成了一个时代的奇妙色谱的主系,它们矛盾,但又能依据政治观念而调和、释然、开化。同时这种色彩关系的运用也是攻于心计的,它影射出了一种共和国和皇家相混合的气质。其实1949年之后,在中国凡是校名以“中央”二字开头的学校基本上就属于这种系统,它和共和国神圣的核心有着某种神秘的联系。事实上也是如此,这所由周恩来总理亲自部署成立于1956年的以实用美术教育为主体的院校,其建校的初衷是为共和国的形象塑造为目标的。

两位和蔼的门卫倒是没有问我“你是谁?从哪里来?要到哪里去?”这样的哲学性问题,待我和他们说明了进校事由和联系人的部门、宿舍门牌号码之后,才得以走进这个神秘的建筑群。原来入口之后就是一个穿堂的通道,水磨石的地面上拼凑着简单的图案,天花上的花灯没精打采地亮着,这是一个女生宿舍和行政办公混杂的综合楼的门厅,穿过这个过度性空间后就是一个豁然开朗的院落。那个出口处正对着的一个水刷石的圆形花坛里,姹紫嫣红,花儿们此时开得一塌糊涂。由于正值暑假,整个校园难得看到个人影,一只老虎斑纹的野猫,大摇大摆地从前方十几米处走过,拐了个弯就消失在右前方自行车车棚的凌乱之中去了。但人少了,知了们就更显放肆,它们的齐唱占据了这个空间,让夏季里的烦闷陡增了许多。

走入教学楼和宿舍楼后的感觉则大不一般,找人的时候我分别误打误撞,敲开了学生宿舍、教室、一个研究机构三种不同类型空间的房门,看到了三种景象和完全不同的人类状态。学生宿舍里,一个身形高挑,面色白皙,并戴副眼镜的青年掀开门帘露出半个身子,与他一同扑到我面前的还有一股强烈的松节油的味道,创作状态中的人总是显出少许的木讷;乱七八糟的专业教室里,几个女孩子在画那种大幅的丙烯超现实绘画,凝神静气地在用极细的笔和喷枪死磕那些工业废墟里的破败细节,商业环境里的光怪陆离。另有一对情侣在一起腻歪着,他们不负青春,享受这大好年华;环艺所里则一片热火朝天的繁忙景象,复印的、制图的、使用喷笔喷绘的、手拿支票等着开发票的,忙得不亦乐乎。校友王阳指着其中一位微弓着腰、神情专注、左右手各执一支画笔的青年人对我说,此人可以左右开弓同时画两幅效果图……这时,我感觉想象中的学院突然有点像少林寺了。

集装箱 崔彦伟 《中央工艺美术学院艺术设计》

到校“踩点”时,曾在校园看到此设计装置

我发现在假期里,这个校园其实是在假睡觉,许多空间里都在忙碌着,为了生产、为了生命的舒坦;而那些挂在走廊里的学生作业,也表现多元而且矛盾,人体虽然没有,但设计、陶艺、装饰绘画什么都有,传统的淡定,当代的焦虑,都自然而然的写在作品上,刻画在人物的面孔上……

更多联系方式

联系方式:010-62798806

官方邮箱:cicasudan@126.com

微博:苏丹_TsinghuaUniversity

抖音:四面空间(1818422922)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享