文/ 顾铮

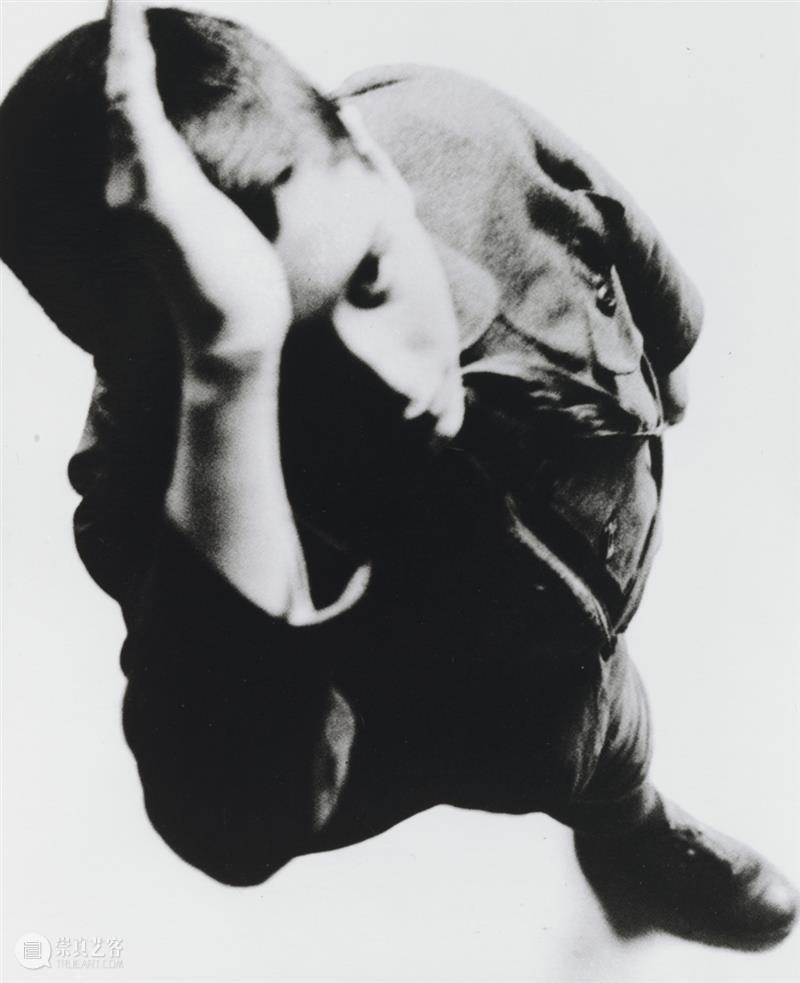

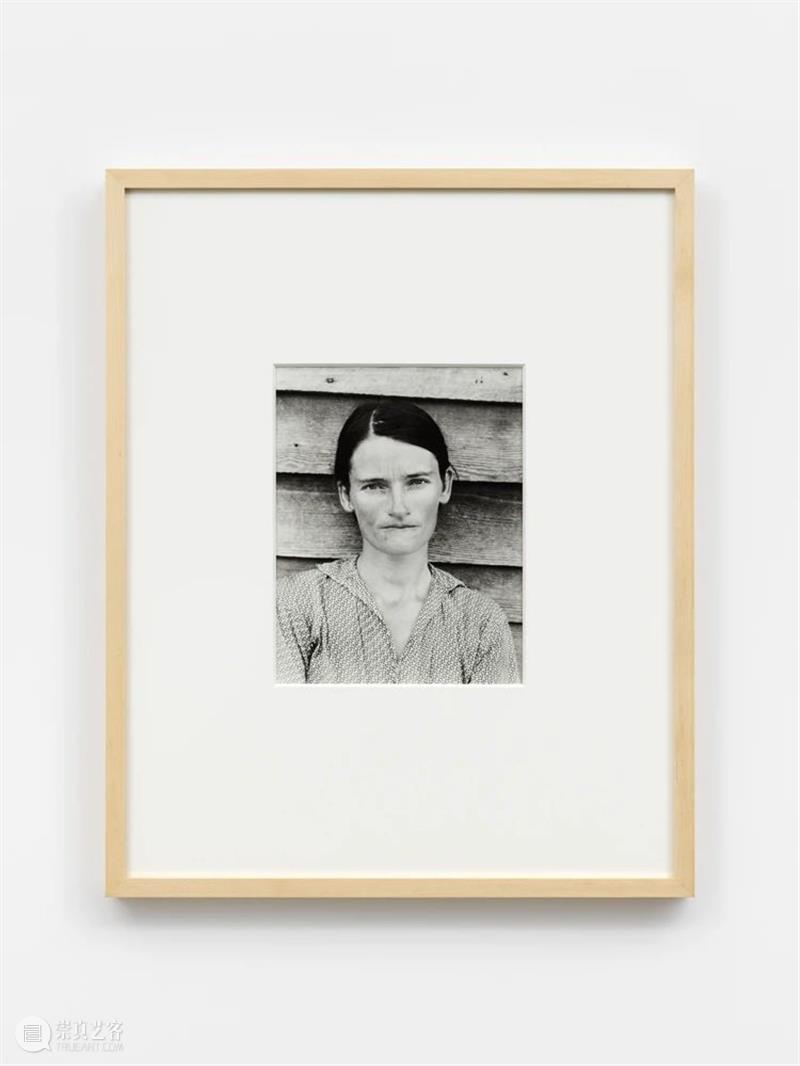

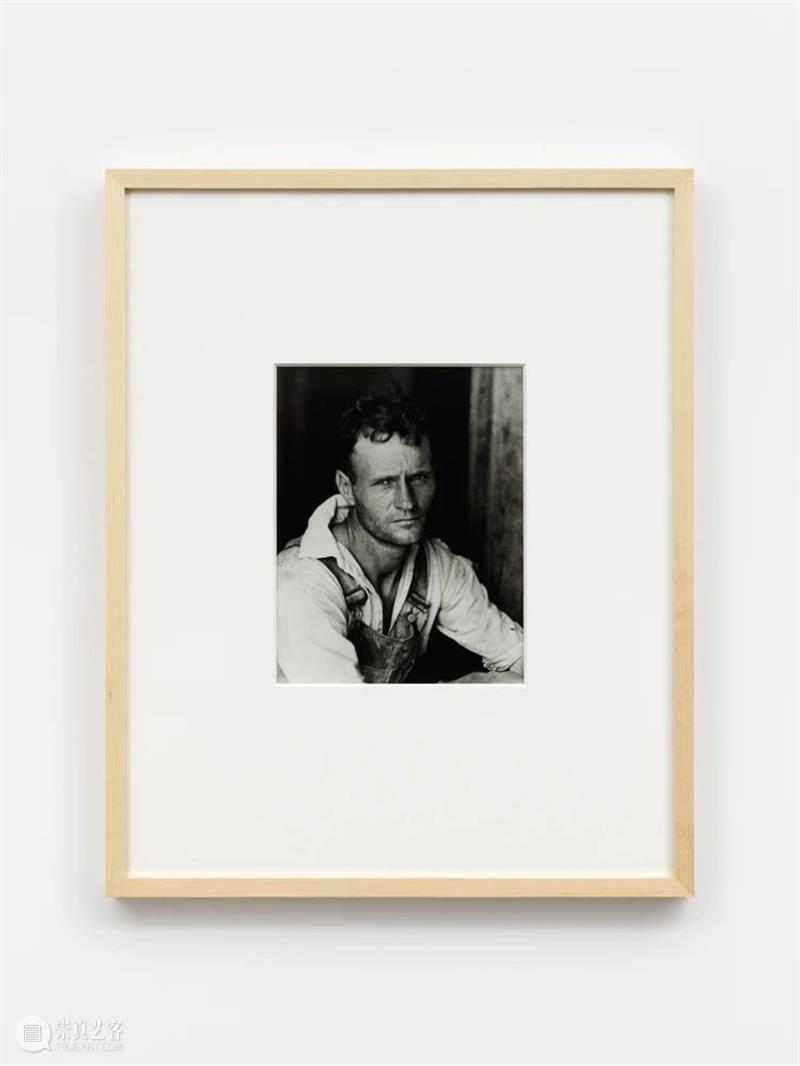

上图为:谢丽·利文(Sherrie Levine)

《仿亚历山大·罗德琴科》, 1985年

明胶银盐印相,38 x 30 厘米

瑞士温特图尔摄影博物馆收藏

但是,到了七十年代后期,商业化的无所不在的魔影和与传统决绝而来的创作涸竭,使得奉抽象绘画为现代主义艺术正宗的现代主义艺术陷入了一种作茧自缚的尴尬局面。这时,许多艺术家的目光开始移向传统,重新思索传统在现代的意义。当强调“原创性”到了极致的时候,随之而起的反动也就是题中应有之意了。他们首先想到的是,传统果真如许多艺术家们所想像的那样可以那么容易地抛弃吗?体现于现代主义艺术家的作品中的“原创性”果真是前无古人的艺术独创吗?

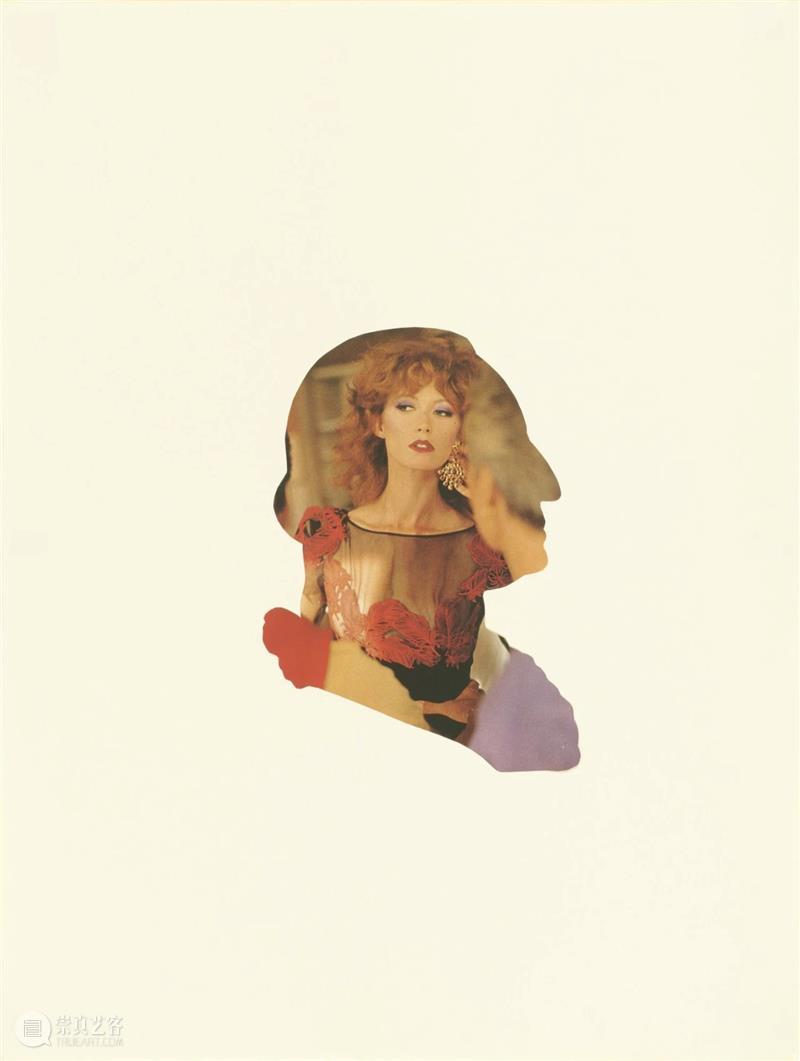

《仿爱德华·韦斯顿》,1981年

利文在第七届卡塞尔文献展图录中撰文指出:

“我们知道,一张画仅仅是一个空间,此中有着一系列的形象,这些形象没有一个是原初的、它们混融、抵触。一张画就是一张从不计其数的文化核心中抽出的引用的餐巾纸。我们只能模仿决非原创的姿态。”

她在此对一贯为现代主义艺术奉为创作圭臬的原创性提出了自己的疑问。的确,在她的《仿爱德华·韦斯顿》出现后,美国艺术史学者罗莎琳德·克劳斯(Rosalind E. Krauss)就曾指出韦斯顿的作品中的躯干造型实可从古希腊的人体雕塑中见出其原型。而利文的公然“剽窃”的目的之一其实也正在于此。她以自己的“剽窃”提醒人们,“原创性”并非真的如此前无古人。

利文的同龄人、加拿大文学批评家琳达·哈琴(Linda Hutcheon)在其《后现代主义的政治学》一书说:“谢丽·利文通过将男性作者的著名艺术摄影作品翻拍为照片的方式来向关于自我表现、唯一性、原创性(以及在所有权问题上的资本主义信仰)的浪漫主义的/现代主义的概念提出异议。”利文通过这种富于挑战性的手法意图打破原创性的神话并进而质疑将艺术作品商品化的资本主义艺术体制本身。其实,利文的一系列“剽窃”与其说是视觉的倒不如说是观念的、甚至是意识形态的。她的这种看似虚无主义式的问题提起方式其实涉及现代文化的许多本质问题。

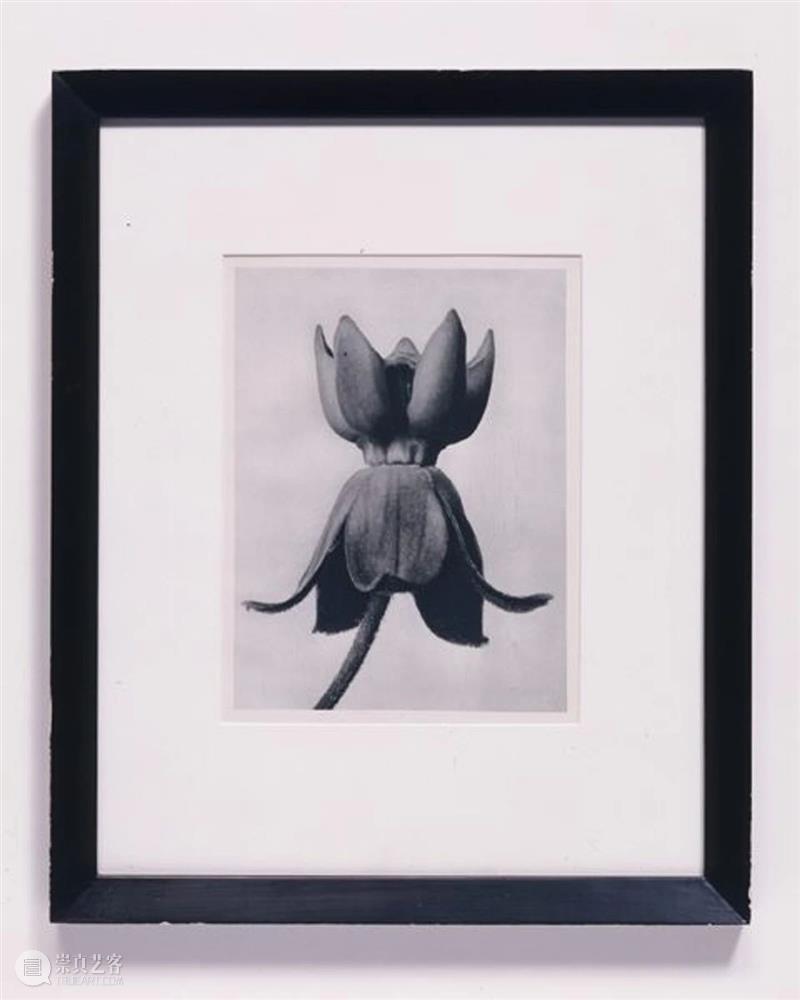

谢丽·利文(Sherrie Levine)

《无题(仿卡尔·布劳斯菲尔德:11)》,1990年

明胶银盐印相

50.8 x 40.6 厘米

瑞士温特图尔摄影博物馆收藏

可以看出,她在有计划地解构现代主义艺术的求新的传统的同时,其实在客观上也是在发起一场消灭德国马克思主义文学理论家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892-1940)所说的艺术作品的“灵光”(Aura)、 挑战商业社会对作品顶礼膜拜的作品拜物教的战斗。1936年,本雅明在其《机械复制时代的艺术作品》一文中指出,摄影、电影等机械复制艺术的出现,使笼罩在传统意义上的艺术作品上的“灵光”(Aura)光芒顿失。所谓“灵光”,是指因了作品的唯一性而来的神圣不可侵犯的可望而不可及的神秘权威性,而这种权威性又是以作品的原创性、唯一性为支柱的。复制艺术的出现,使这种“灵光”的稀薄以至消失成为可能。但是,具有讽刺意义的是,复制艺术之一的摄影在通过复制传播传统艺术作品来瓦解绘画艺术的权威性后,其“艺术摄影”却被迎入艺术殿堂,许多摄影家也开始参与制作有“灵光”的照片的游戏。这可是本雅明所始料不及的。而利文的“剽窃”正是对名作的神圣性的蓄意冒犯,并据此引发对摄影本质的再考。

作为一个女性艺术家,她通过对许多男性艺术家的作品的“剽窃”来表示自己对在很长一段时间内一直是男性中心的西方艺术体制的不满与抗议。她说:“在七十年代后期与八十年代前期,艺术界只要男性欲望的形象。因此我就想我采取一种坏姑娘的态度:你要什么我就给你什么。但是,当然因为我是女性,这些图象也就成了女性的作品......。”她通过这种擅自掠夺男性作者的作品的方法对整个男性中心的艺术史对女性作者的不公平对待施行一种视觉报复。她以这种对作品所有权的转移来动摇父权的绝对威信。从这个意义上说,利文的手法非但是对艺术史的不公平的报复,更是一种对男性中心社会的有意识的报复。这也是女性主义艺术对父权社会的权威性的公开挑战在她的作品中的具体体现。

哈琴对后现代摄影的定义是:后现代摄影“经常将作为表象的意识形态概念拉到前台来,但它经常是盗用从无所不在的视觉表述得到的受到认知的影像,对政治的本质、或者是有关我们自身和我们所在世界的(未被认知的)影像构造实行报复行为。”利文的作品可说是具体体现了哈琴的后现代摄影定义的极具典型性的个案。

但是,正如哈琴在此书中指出的,“正像批判她的人们异口同声的那样,她破坏了‘艺术摄影’,而且也破坏了附着于此的种种意识形态的一厢情愿,但是她的表象毕竟还是与‘艺术摄影’有一种同谋共犯关系。”从较为正面的意义来看,她对艺术摄影的激烈否定虽然破坏了艺术摄影的根基,但同时也为艺术摄影在后现代这一新的历史时期中的新的发展提供了一种启示。而我更愿意指出的是,她的“剽窃”与现代主义“原创性”的“同谋共犯关系”。因为她的手法毕竟还是前人未有,从创新角度而言,这仍然是一种原创,虽然那是一种反原创的原创,但毕竟还是落入现代主义的“原创性”的巢臼。这才是现代主义的真正可怕之处。而后现代主义的悖论也正在于此。

■《典藏·今艺术&投资》八月封面故事(一) | 谢丽·利文:多样化的挪用策略

■《典藏·今艺术&投资》八月封面故事(二) | 谢丽·利文:解放观众对艺术家创作的诠释与理解

■《典藏·今艺术&投资》八月封面故事(三) | 谢丽·利文:伟大艺术家偷盗

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享