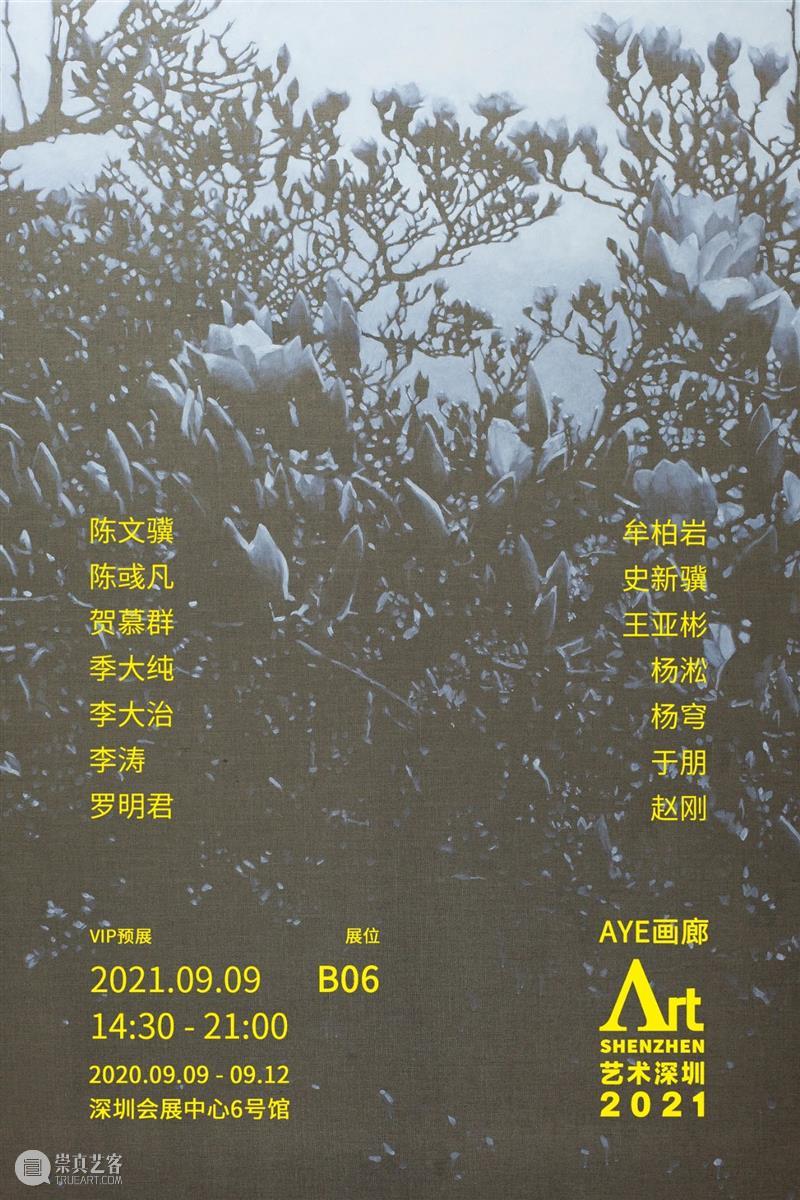

2021 · 第九届艺术深圳

展位

B06

艺术家

陈文骥、陈彧凡、贺慕群、季大纯、李大治、李涛、罗明君、牟柏岩、史新骥、王亚彬、杨淞、杨穹、于朋、赵刚

贵宾预展

9月9日 14:30 - 21:00

开放时间

9月10日 - 11日 10:00 - 19:00

9月12日 10:00 - 17:00

地点

深圳会展中心6号馆

深圳市福田区福华三路

杨淞

无限对称 \ 铝,CNC车床加工,阳极氧化着色 \ 190 x 14 x 14 cm \ 2021

1987年出生于辽宁,2013年本科毕业于中央美术学院雕塑系,现在工作和生活在北京。杨淞的作品造像和中国传统文化的联系紧密,他的艺术实践反映了一种他介于个人身份认同与社会关系的挣扎反思。杨淞性格外向出跳,想法大胆却心思细腻,他对于宗教和哲学有着深刻的思考和理解。近年杨淞也尝试了很多雕塑以外的如影像、装置等其他媒介类型的创作。他热爱自由、速度和冒险,将自身的旅行经历加入到作品的创作之中。他的作品多倾向于内自我探索,以此接近和寻找生命本质。

去年开始,杨淞创作了一批金属雕塑,思考对速度、光、时间和空间的相互关系。酷爱机车的他坦言:速度是一种暴力,是一种会消除时间与空间的绝对暴力,连观者与作品本身都会被卷入这速度的暴力之中。当一个物体加速到光速,它就在原地消失。杨淞用机械将雕塑旋转加速,雕塑的轮廓逐渐消失,速度将时间与空间粘连,速度越快时空越粘稠,此地与他地,此时与他时越模糊,甚至趋同,合二为一。这并非一件作品的命运,我们何尝不是被信息时代的浪潮卷在其中?金属这个材料本身代表着后工业时代的一种高速裹挟,我们如陀螺一般,被时间驱役、忙碌,而我们的精力只相当有限。每秒三十万公里每小时的高速信息时代,所有的空间和时间被消除,没有此地和他地,此时与他时,一切是实况即时的扁平的的空间。这是一场不可逆的速度污染,终极就是消除真实的空间与时间。一切都卷入超级速度的暴力当中变成透明却不可穿透的孤独幻影。

杨穹

此彼#3 \ 碗(宋),树脂,老榆木 \ 55 x 55 x 15 cm \ 2016

1983年出生,现工作和生活于北京。2009年毕业于中央美术学院雕塑系,2011年毕业于伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院 纯艺术硕士。

杨穹从英国留学归国后一直潜心研究传统文化对自己身份和本源的影响。杨穹初期的作品干净而纯粹,他运用合成材料去呈现一种更加均匀和光滑的质感,比如亚克力,ABS塑料。而作品的形也大多源自生活的经验和提炼,灵感便来源于织布机的梭子、肌肤的褶皱等。在2013年个展《半池空》中,杨穹选用历代旧朝遗留的器具(瓷器、家具、塑像等)作为素材,用“弃物”和“空池”的意象编织暗含隐喻的剧情,借时过境迁的意味表达一种虽存在却空无的境界,进而激发观众对于“过去”和“即将成为过去之今日”间关系的思考和体悟。破碎的瓷片,陶俑,木制家具残体结合新型材料在艺术家的雕塑作品中再次复活。2016年个展《深井冰》在借用网络语言的同时,并未放弃对传统美学文化的艺术实践,以民间老物件和3D打印材料作为创作基础。赴苏州园林考察时,杨穹注意到中式盆景和今天的装置略有相像。古人造景是把想说的话置于物外,隐匿在大山大水之间,正所谓托物言志、借景抒情。《白》系列正是中式造境理念下应运而生的“下雪的”盆景。身为青年艺术家,杨穹对民族、文化和时代的理解在他的作品中可见一斑。在关注“自我”的当代艺术气氛下,他对中国传统文化的深邃和奥妙,含蓄和克制,既感叹又自豪。杨穹试图将“传统价值回归到时代”中来,通过其作品展示出他对中华传统的时代性思考。杨穹作品作品多被欧洲、日本、中国内地及港台的机构和藏家收藏。

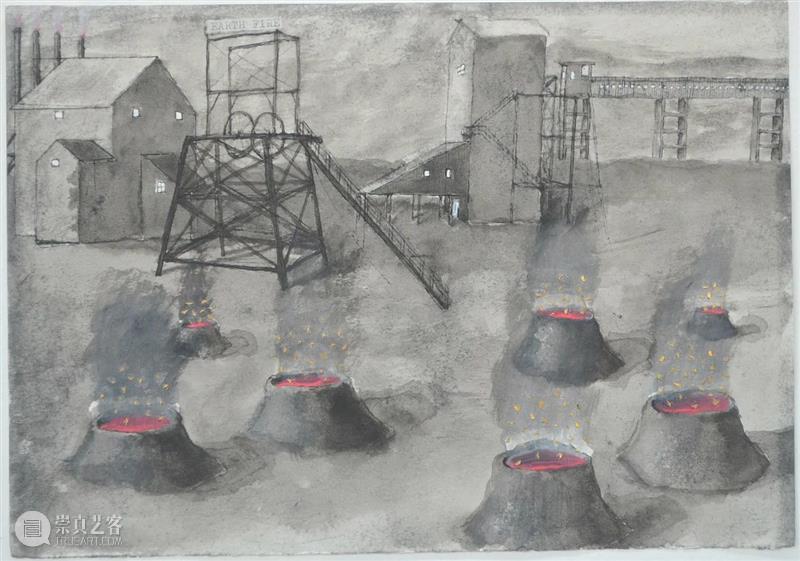

于朋

地火 \ 纸上综合材料 \ 21 x 29 cm \ 2017

1989年出生于北京, 现生活工作于柏林。2011年毕业于北京外国语大学,日耳曼语言文学学士,2017年毕业于柏林艺术大学,人文艺术硕士。

于朋是德国外交部颁发的2018年驻地艺术家奖学金的三名获奖者之一,也是“2019年柏林青年艺术推广奖”的获奖者。赴德学习艺术之前,语言和文学是于朋的专攻,他认为语言文化是拓宽视野的方法。因此,他创作时最关心的是绘画的叙事这一元素。他的画面会呈现阅读哲学、佛学、科幻、诗词歌赋的偶发灵感。他将现代西方艺术元素和中国传统绘画发展成自己的绘画语言。他的作品克制而沉默,就像画面中描述的故事那样。于朋在选择材料上异常谨慎。他的作品代表了一种灵魂内观,时而神秘无常,时而感慨万千。

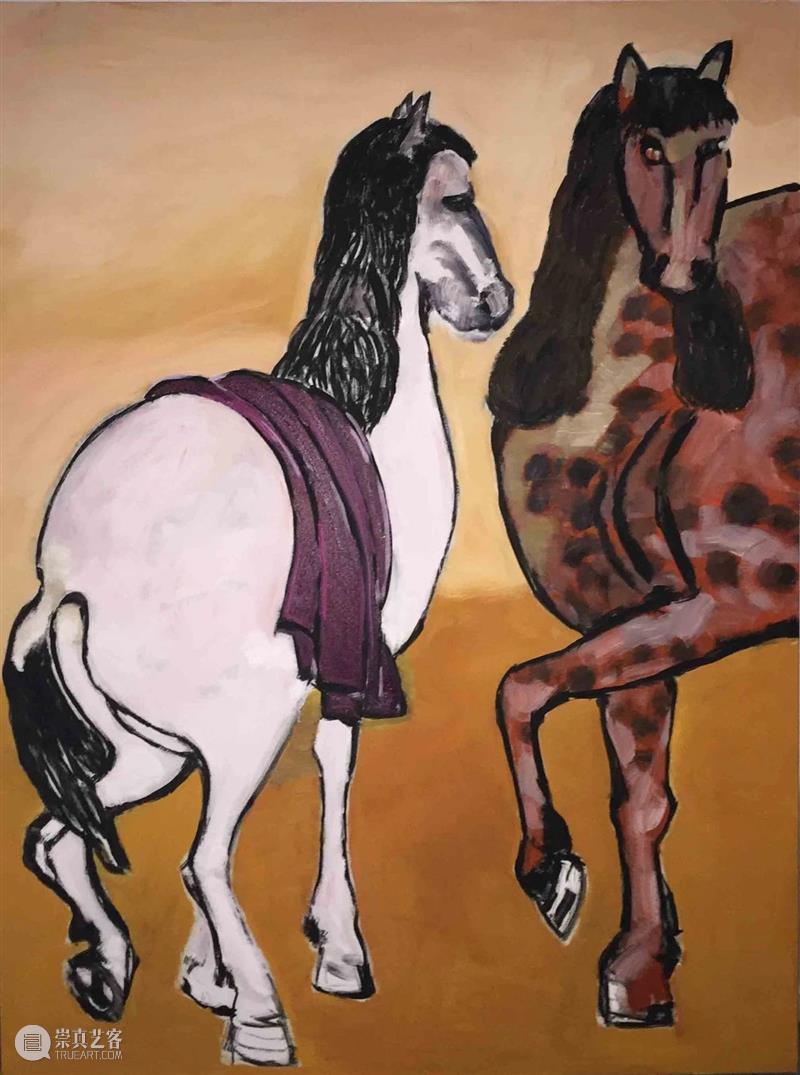

赵刚

中国情人 \ 布面油画 \ 160 x 120 cm \ 2017

1961年出生于北京。毕业于荷兰Maastricht 国家艺术学院、美国纽约州Vassar学院、美国纽约州Bard大学艺术硕士学位(MFA)。现工作和生活在北京、纽约。

1979年16岁的赵刚参加了星星美展,成为最早开辟中国当代艺术的艺术家。1983年以后,赵刚辗转欧美,并在纽约定居十余年;赵刚有着鲜明而矛盾的个性,通过与北京地下的绘画、文学、诗歌群体的接触,他在艺术中发现了个体的魅力——自由。这种风格融入了他的作品,“反叛”“自由”“荒诞”“破坏”等成为其绘画最持久的标签,而也正是这种“破坏性”的力量驱使着赵刚最终回归艺术创作。

重拾画笔的赵刚在画布上显露出了某种破坏性,即便在他1980年代末的抽象表现主义画作中也未曾见到,他那时的绘画总是拥有一个漂亮的内在结构,用色和谐,讲求物质性的表层肌理。在经历过一段短暂的图伊曼斯式的图像绘画之后,赵刚开始强调画面的视觉张力,注重从底色控制画面的总体视觉,用笔率性直接,横向与纵向的笔触清晰可见、相互交织,并以速度感增强笔触的力度,有时又会通过勾勒前景形象轮廓的边缘线调整绘画平面性。

赵刚的作品内容很多取材于六七十年代的中国经验,以及中国古代帝王形象,对具象绘画加以一定程度的抽象,以粗放性的笔触突出画面的视觉张力并显示出某种破坏性。他的静物作品纯粹、直接却又被赋予一种特殊的寓意,发人深思。赵刚给作品的名字经常起得匪夷所思,就像只有他和他自己能领会的调侃(inside joke),这些意思语言表达出来又过于苍白。

欢迎您致电了解更多详情

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享