利维坦按:

孔夫子说过,“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”有耻——来自内在自我的约束,是人类后天依据不同社会文化习俗与规范造就的,只不过,羞耻感因人、因文化而异,公众场所裸体对于原始部落的人而言并不会对此感到羞愧难当。

当然,不论“耻感文化”还是“罪感文化”,也都是社会教化灌输的产物,对于维护族群乃至国家有着重要的意义。不过,由于是外在的评判标准(以受人赞许为荣 , 以人人排斥为自己的羞耻),使得羞耻这种心理反应,似乎并不能通过简单的忏悔而得到解脱。

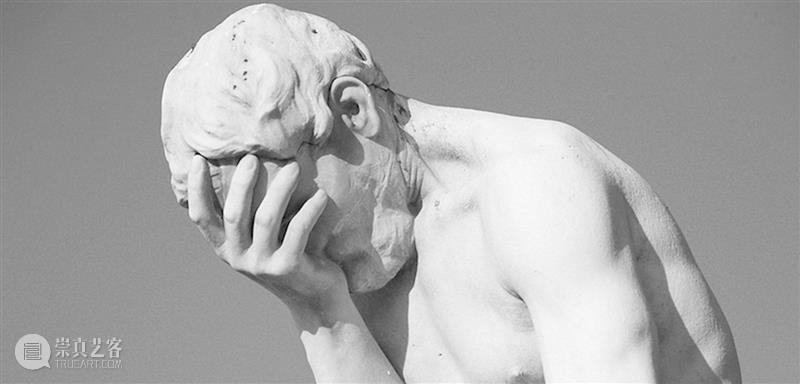

我们都羞耻过。或许因为念错了常见的字被嘲讽,或许因为穿了不合适的泳衣被取笑,又或者撒谎时,被心爱的人当场识破。在别人评判的目光下,我们仿佛失去了避风港,羞耻感更是把内心搅得天翻地覆。我们觉得自己很渺小,很糟糕,恨不得立即消失。尽管羞耻感普遍存在,但它对人们心理健康与行为的影响却不那么直观。对此,研究人员已取得了良好的进展。

有害于健康

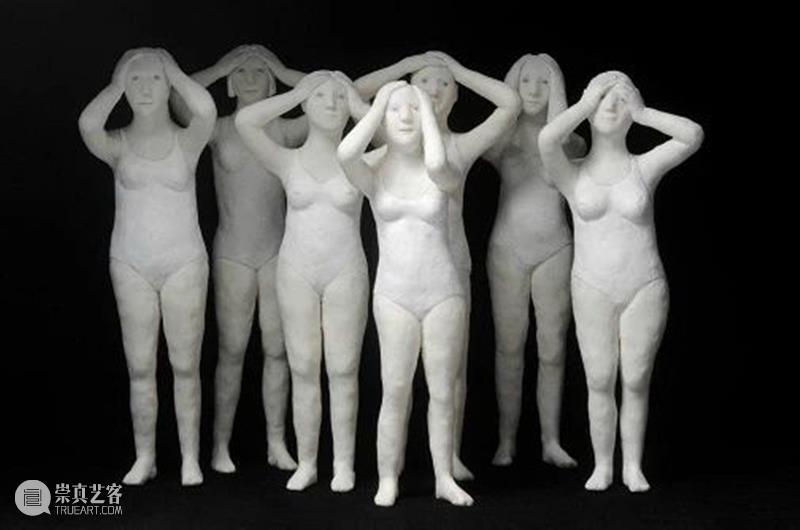

柏林自由大学的哲学家希尔格·兰德维尔(Hilge Landweer)认为,只有具备某些特定条件,人们才会感到羞耻。首先,这个人必须意识到自己已经违反了社会规范。其次,这条规范是可取的、有约束力的,只有这样,逾矩之人才会感到不舒服。只需想想别人对自己评头论足的样子(不需要他们在场),他/她便会羞愧万分。

有些人的脑海常常会有这样的画面:爸爸或妈妈正在质问自己“你好意思吗?”事实上,我们可能会把这种训诫完全内化,以致于童年时期被父母施加的规范和期望,仍会影响成年后的我们。

乔治梅森大学的琼·坦尼(June Tangney)已研究羞耻感数十年。在与休斯顿大学的朗达·L·迪林(Ronda L. Dearing)及其他研究者合作的过程中,她发现有羞耻倾向(shame-proneness)的人往往也是低自尊者(这意味着,一定程度的自尊心可能会保护我们,令我们不至于羞耻过度)。

坦尼和迪林等研究人员发现,羞耻倾向还会提升人们患上其他心理疾病的风险。在某大型心理分析项目中,研究人员开展了108项研究,调查了2.2万多名受试者,研究结果显示,羞耻倾向与抑郁症有明显的联系。

(www.routledge.com/Shame-and-Guilt/Tangney-Dearing/p/book/9781572309876)

在2009年的一项研究中,当时在多伦多大学的塞拉·德鲁贝伊斯(Sera De Rubeis)和安大略省女王大学的汤姆·霍雷斯坦(Tom Hollenstein)专门研究了羞耻倾向对青少年抑郁症的影响。他们的研究对象约有140名,年龄在11至16岁间,研究结果显示,羞耻倾向越强,青少年越可能患上抑郁症。2010年,贝勒大学的托马斯·A·费格斯(Thomas A. Fergus)及其同事表示,羞耻倾向似乎也会令人患上社恐、广泛性焦虑障碍等焦虑症。

性别与年龄差异

2010年,伯尔尼大学乌利齐·奥尔特(Ulrich Orth)领导的心理学家小组对羞耻感进行了研究,调查对象是2600多名13至89岁的志愿者(多数人住在美国)。他们发现,除了性别以外,年龄似乎也会影响羞耻感的强度:青少年最容易感到羞耻;对中年人而言,约在50岁前,羞耻感会随年纪增长而逐渐减弱;而步入老年后,羞耻感会再度增强。

研究者认为,这种变化模式与人格发展有关。青少年和年轻人的身份建设尚未完成;此外,人们还希望他们务必遵循定义其社会地位的各种规范。由于不确定该如何处理这些外界施加的期望,他们可能会因此更容易羞愧。相比之下,中年人的性格或多或少已经成型,规范对他们的影响较小。但步入老年后,由于担心身体机能衰退、容颜尽失,我们的自我意识会再度增强。

负罪感与羞耻感:相关但不相同

据推测,人类之所以有羞耻感,是因为它赋予了人类祖先某种进化优势。譬如,羞耻感可以鼓励人们遵守社会规范,赢得他人好感,进而在潜移默化间,为整个群体谋求福祉。

但坦尼等人认为,羞耻感会减弱人们按社会建构模式行事的倾向;而羞耻感的表亲——负罪感,则会促使人们适应社会。人们常常将它们混为一谈,但二者却并不相同。

和羞耻感产生的条件一样,当我们违反了道德、伦理或宗教规范并为之自责时,就会产生负罪感。而二者的不同之处在于:我们感到羞耻时,会用消极的眼光看待自己(我做了很糟糕的事!);而感到内疚时,则会用消极的眼光看待某一行为(我做了很糟糕的事!)。我们之所以有负罪感是因为我们的行为影响了别人,我们认为自己必须担起责任。

坦尼及其合著者在2005年的某篇论文中解释得很到位:“容易感到羞耻的人,如果在一夜豪饮后,因上班迟到而被训斥,他可能会这样想:‘我真失败,我就是没办法振作起来’;而有负罪感的人则更可能认为:‘迟到真不好,我给同事添麻烦了’。羞耻感会令人痛苦、衰弱,会影响核心自我意识,甚至会让人陷入负面影响的循环......相比之下,负罪感虽然也很痛苦,但不太会让人丧失能力,相反,它甚至可能会激励个体以积极的方式去弥补或改变。”

此外,负罪感是有同情心的标志,这一特征对换位思考、施行利他行为及建立亲密关系而言很重要。事实上,只有站在别人的立场上,意识到自己的行为给他人带去了痛苦或伤害,我们才会有负罪感。无法共情的人不会有负罪感,一般而言,小孩子往往如此。负罪感不仅会阻止我们伤害他人,还会鼓励我们为了共同利益建立联系。

当我们内疚时,会将目光转向外界,寻求弥补伤害的策略。当我们感到羞耻时,则会将注意力转向内部,重点关注内心翻涌的情绪,较少关注周围发生的事。

2015年的一项研究明确地将负罪感与同理心联系在了一起。当时在墨尔本拉筹伯大学工作的马特·特里比(Matt Treeby)和同事们先是调查了测试对象对羞耻和内疚的倾向程度。随后,他们还让363名参与者观察别人的面部表情,并据此判断此人是生气、悲伤、快乐、害怕、厌恶还是感到羞耻。事实证明,容易有负罪感的人观察得更准确:他们比容易羞耻的人更能识别他人的情绪。

(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26264817/)

当然,从某种程度上说,负罪感和羞耻感常常相伴而生。由于实际的行为与遵循的标准不符,负罪感往往会令许多人感到羞耻。实施不端行为的意图越强烈,在场的人越多越重要,负罪感和羞耻感之间的联系就越强。如果被我们伤害的人排斥或斥责我们,羞耻感也会增强。

无法摆脱的原罪

在《圣经》中,赤身裸体是羞耻的根源。创世记第二章第二十五节曾提及亚当和夏娃:“当时夫妻二人赤身露体,并不觉羞耻。”当他们违背上帝的命令,吃了禁果后,情况就改变了。从此以后,他们面对彼此时不禁羞耻万分:“他们二人的眼睛明亮了,才知道自己赤身露体;于是便拿无花果树的叶子,为自己编了裙子。”

《圣经》对裸体可耻的解释仍然深刻地影响着社会规范与习俗,这些规范和习俗会决定人们对待身体与性的方式。尽管几个世纪以来,我们对是否、如何、在何地及在何人面前可以赤裸的观念发生了巨大变化,但当我们违背准则时,仍会感到羞耻。

摆脱负罪感往往比克服羞耻感更容易,其部分原因在于,人类社会提供了很多赎罪的方法,譬如道歉、支付罚款和服刑。忏悔等宗教仪式也可以让人们减轻负罪感。羞耻感更顽固的原因在于:同接受自己相比,为自己的过错道歉更容易一些。

有些负罪感会像羞耻感一样具有破坏性,如“无具体对象的”负罪感(与特定事件无关),及因无能为力而产生的负罪感。但总体而言,羞耻感的破坏性往往更强。因此,若父母、教师、法官等人想鼓励他人采取建设性的行为,最好不要因其违反规则而大肆羞辱,相反,要帮助他们认识到自己的行为影响了别人,进而必须采取措施,弥补过失。

文/Annette Kämmerer

译/antusen

校对/boomchacha

原文/www.scientificamerican.com/article/the-scientific-underpinnings-and-impacts-of-shame/

本文基于创作共享协议(BY-NC),由antusen在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

往期文章:

西文学术书1元起拍,点击阅读原文入场

☟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享