「前滩31青年创艺计划」是由“前滩31文化演艺中心”与“爱丁堡前沿剧展”联合发起的一项青年艺术家扶持计划,旨在挖掘、培育、孵化中国表演艺术领域的青年艺术家。详情:《前滩31青年创艺 | 15件首轮入选作品名单公布!》

本期亮点

9月初「前滩31青年创艺」原计划中的“15进5”成果展,改以线上形式举行。反复而来的疫情,对国内表演艺术环境的影响似乎还没有停止。

在本期《观察月报》中,我们将关注重点放在这5部作品的进展,是否受疫情影响上;同时也希望从这几部强调多媒体交互与融合的作品背后,了解当代创作者们由线下到线上的不同探索与尝试。

《感官梦境系列》武羊:每个创作者都是破案专家

《我们到哪儿了》茅玲:通过听觉,通往内心

《痴人说梦》安静:拥抱模糊、享受直觉

《房屋地理学》伍嘉裕:确定在哪里“对话”很重要

《蜗牛邮局》多多:没有比这更好的结局

01

武羊 每个创作者都是破案专家

入选作品:《感官梦境系列》

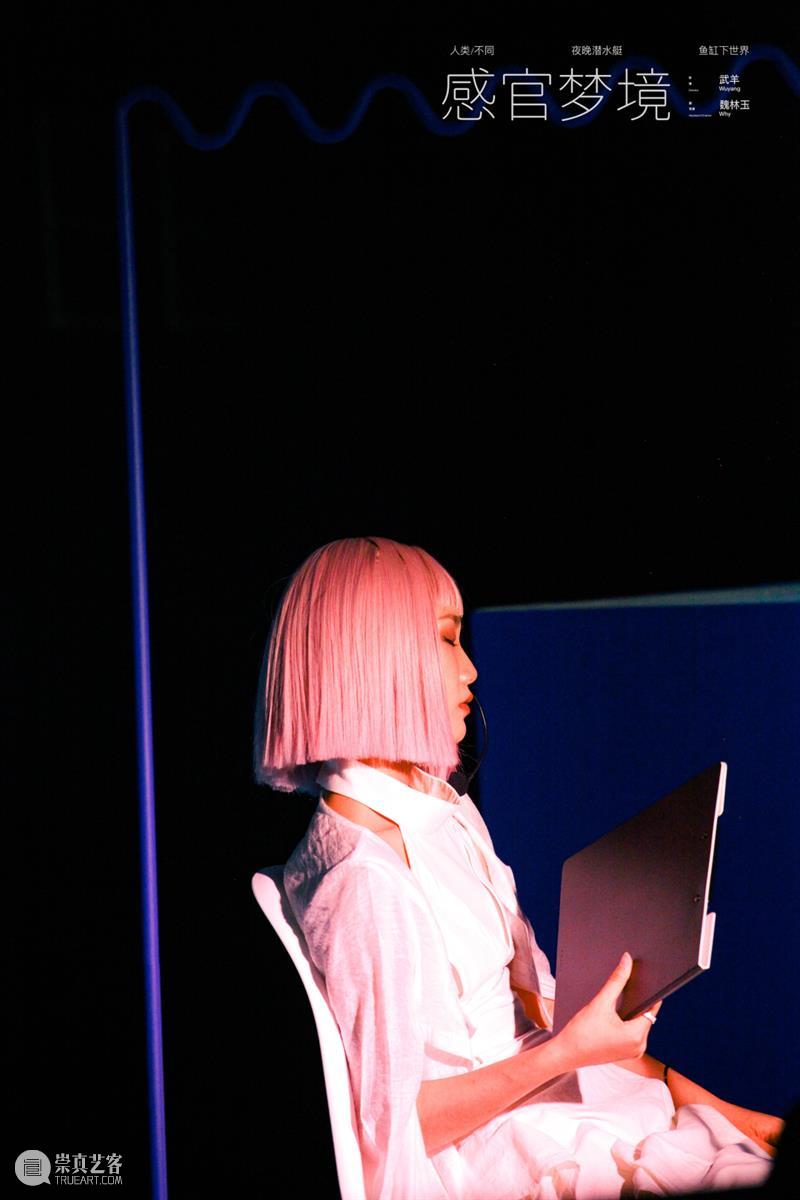

以诗歌、舞蹈、影像、装置相结合,呈现出一种梦境般的诗意,由《人类/不同》《夜晚潜水艇》《鱼缸下世界》这三个故事组成的一个作品,在漆黑的剧场里带领大家做了一场白日梦。

《感官梦境系列》剧照

题图与剧照摄影:妃小爱(下同)

还不到30岁的武羊自认人生阅历不够丰厚,因此,《感官梦境系列》更像是一场“共同创作”下的大型实验作品,在集体创作的那三天里,由她来充当导演这面镜子,和演员一起,把大家各自的经历、情绪,转化成故事。她说:“这个创作过程太酷了!”

当得知9月的线下成果展将改为线上视频展示时,武羊说,那一瞬间,她是濒临崩溃的……

一方面,已经许诺了演员会去上海演出,另一方面,《感官梦境系列》这个作品,更偏向于环境互动类戏剧,所以有“观众”这件事,是非常必要的。去上海,有观众,和视频汇报,完全的两码事。

再加上因为疫情,原本的排练时间被缩短,三个篇章,涉及五个空间的调度,还有观众的引导,空间灯光舞美的铺排,都有难度,导致她的压力非常大。

《感官梦境系列》剧照

但创作的过程总是在不断地面对一个又一个的挑战难度,武羊形容“每个创作者都是破案专家”,必须冷静、旁观、思考,不纠结人的个体,放下自我,寻求帮助。

“我不甘心我的演员不被瞩目,不被赞扬。”所以即使无法去上海,只能以录制视频的形式作成果汇报,武羊也费尽心力,调动了身边所有的朋友和商务资源,洽谈到了一个几近完美的理想展演空间。“当你真诚时,世界会向你打开大门。”即使只能提前一天利用通宵去排练调度和把控舞美,但所有人都全力投入,以保证观众能获得最好的观感和体验。对于结果,武羊相信,“尽全力了,就不担心了。”

《感官梦境系列》剧照

02

茅玲 通过听觉,通往内心

入选作品:《我们到哪儿了》

50位观众将戴上耳机一同出发,通过移步换景,在某个转角惊喜地和音频故事中的主角不期而遇,从而进入现场表演,完成由“耳听为虚”至“眼见为实”的认知跨越。

《我们到哪儿了》海报

作为一部声音旅程+环境戏剧的漫游式体验作品的制作人,在被问及得知线下成果展改为线上时是什么心理反应,茅玲用了“晴天霹雳”四个字来形容。因为对这部作品而言,最终它在哪个场域发生,将直接影响整个创作……

《我们到哪儿了》虽然不属于那种与“特定地点”有强绑定的声音类作品,但还是需要在确认场地后,才能决定,将以怎样的方式来设计呈现。对主创而言,尤其坚持的是,所有的体验都是必须有一个完整性,不仅仅是把故事的部分做好就行。

所以,这次的线上成果展,四位主创花了许多时间,重新讨论了一版“用视频模拟旅程”为体验方式的构思和制作,其中最主要的尝试和难点还是在于如何用声音去叙事。主创们做了好几个不同的版本来测试仅靠声音叙事的可行性,探索如何通过听觉打开观众的内在想象,通往内心。

茅玲认为,表演艺术没有“线上化”这一说,表演艺术的媒介就是线下的空间,“我跟你,此时此刻,共享这一片空间,共同呼吸,共同经历这个过程。”这是它最独特,也是最打动人的地方。而当这个媒介发生了改变,那么将所谓的记录方式搬了上来,势必是不行的,必须去做二度创作,才能又回到体验的完整性上。

《我们到哪儿了》四位主创的线上工作会议

除了注重体验设计外,创作出一个能引起当代人情感共鸣的作品,始终是这个团队的初衷。“关注内容和体验很重要,技术先行的一定是糟透的。”

茅玲和导演章达明希望通过这个作品,与大家一起讨论,当智能科技高速发展的同时,我们的生活是否被包裹于一团看似的安逸、看似的繁华、看似的平静中?年轻人将如何面对内心深处的不堪负重,在这个特殊的疫情时代,这一切似乎更值得加以思考。

03

安静 拥抱模糊、享受直觉

入选作品:《痴人说梦》

是一部以声音引导观众互动的作品,希望探索怎样让观众成为作品中重要的部分,空间中的光是交互的、有生命的,每一个参与者的发声像一个大脑神经元活动,发声的交替构成神经元的联通,随着演出进程渐渐激活一片。

《痴人说梦》观众测试现场

《痴人说梦》是一个非常先锋实验的作品,经历前期的创作探索,最终的呈现目标越来越清晰:这个作品追求的是人们潜意识中的共鸣。放弃自我,躺平,发声,打开感知系统,加强感知与想象之间的神经通路,拥抱模糊,享受直觉!

《痴人说梦》完整版将是一个40分钟的交互式声音剧场作品,安静在这个作品中承担着构思、制作、联合编剧、语音合成设计、交互设计等多项重要工作。在完成了大量声音内容创作及语音合成工作后,开始进入交互编程阶段。

8月中下旬,安静与主创团队先做了开头4分钟的交互试验,并进行了几场观众测试,以收集体验反馈、发现现有交互系统中的潜在问题。目前的改进难点在于,既希望给参与者尽可能的自由,又要确保系统正常运行不失控。

《痴人说梦》创作花絮

而对于这样一个“强交互”的体验形作品,我们也很好奇,面对此次的线上成果展,主创团队是否有为此设计调整不同的呈现模式呢?

安静坦言,线上和线下是两种艺术形式,目前团队确实无法找到通过线上或视频拍摄来传达“临场体验”的方式。因此,这次也并没有因为线上而做调整,只是记录了真实测试中的一段。

这个作品是关于全身感官体验和集体体验的,因此并没有主视角,每个参与者不同的位置、角色、心理状态以及临场反应,都会影响自己和其他人的体验效果。而线上观看,则有点像是一个门卫大哥的视角,可以看到大家在做什么,但未必能体会大家在做什么。

《痴人说梦》创作花絮

04

伍嘉裕 确定在哪里“对话”很重要

入选作品:《房屋地理学》

通过KUKA机器人与舞者的互动、投影,将影像从多维的角度投射到剧场,产生出科学与艺术的碰撞交流感和超现实体验。在面对生存压力时,试图呈现一种跳出时间之外的“无序”状态,探索现实与荒诞的边界。

《房屋地理学》海报

《房屋地理学》所谓的进度条对我来说是要看想在哪里落笔。如果从时间轴来看,目前阶段,我自己的感受一直在更新,对我来说还不是落笔的时候……

由于疫情的原因,成果展改为线上,身为《房屋地理学》编导的嘉裕,不得不对作品的框架和内容做了重新的调整,尤其在“观看”这个问题上,需要一些新的讨论和测试。但在嘉裕看来,随着社会或时代的改变,剧场也不断在有新的语言进来,她很期待,也很想做这些实验性新的尝试。

后疫情时代,表演方式当然会发生改变, 这个改变主要是观演距离吗?还是从表演形式上彻底改变?对她而言,确定在哪里“对话”是重要的,这将关系到选择如何开启“对话”。

《房屋地理学》工作花絮

有尝试必有新的挑战,嘉裕说,目前的排练难度,主要在于熟悉机器的工作方式。它的极限在哪?还有就是人只要在场,身体就可以工作了,还挺“方便”。但机器的话,电脑出了问题,它就没法工作。所以,到底人和机器,哪个更“方便”呢?

在艺术创作中加入一些前沿的技术,比如说人工智能、编程等,被越来越多的人讨论。但如何不被落入“命名化”“宣传化”,如何共同建构整个的工作方式,团队一直在探索和实践。他们有信心,虽然目前技术层面存在着一些挑战,但随着大家不停的探索,很多问题也将逐渐完善。

《房屋地理学》工作花絮

05

多多 没有比这更好的结局

入选作品:《蜗牛邮局》

该作品巧妙地将听障儿童自然地引入到表演和互动中,作品既希望为小朋友们做些什么,也让小朋友们可以尝试为对方做些什么,是一个增强特殊群体互动的优秀作品,强调了表达的本身就是一种疗愈。

《蜗牛邮局》重庆工作坊(摄影:乔)

由于疫情反弹,《蜗牛邮局》的首次工作坊一直延期到8月21日才正式开始。短短一周的时间里,经历了不少意料之外的波折起伏,当第一天,面对选择封闭内心的孩子们,毫无办法打破心理壁垒,建立沟通时,制作人多多和导演陈思安的共同感受可以用“崩溃”来形容……

“我的名字多多用手语来做,就是你把手伸平,然后甩一甩,显得很多的样子。我们这次有个八岁弟弟,他因为才上学不久,还没有接受过正规的手语学习,所以他日常交流用的手语都是自创的,到最后一天我才知道,他一直以为我叫手手!”

刚刚结束了在重庆为期一周的工作坊就立刻飞回北京的多多是《蜗牛邮局》的制作人,和许多关注这部特殊作品的人一样,我们很想问问她,这次的进展是否顺利?

在工作坊前四天中,《蜗牛邮局》工作团队首先根据报名参与者的年龄层、听力障碍程度及受教育程度,设计了不同的课程内容,以游戏、小组讨论、表演体验、联想写作、肢体拓展等各种方式,试图激发孩子们创作的灵感。

后三天,则在导演陈思安的带领下,让孩子们尝试将自己的故事转化为戏剧表演,体验表现自己创作内容的不同方式。

《蜗牛邮局》重庆工作坊(摄影:彭梓淇)

《蜗牛邮局》重庆工作坊(摄影:王军军)

对于这次工作坊的直接感受,多多写下了这样一段后话:“这次工作坊开始的比想象中要更加困难⼀些,除了筹备期面临的学员招募困难和复发的疫情,更令我们感到无力的可能是当你开始真的面对走进教室的孩子们,发现所谓的物理障碍被破解后,后面更坚固的竟然是心理的障碍。我们归咎于很多因素,家庭的教育、社会的环境、学校的课程体系等等,但这些无一是我们可以凭一己之力改变的。

在大约三天后,事情出现了⼀些改变,前两天迫于家长的压力来上课的玉洁,竟然主动来到了教室,内向且永远在摆手说不的秋秋开始和我们交流自己的厨艺,安静的淘淘告诉我们他的理想是成为建筑师,弟弟和姐姐倒还是⼀如既往的活波可爱。

结束的那天,看到孩子们开心的站在⼀起合影,分享好吃的东西,互相加我们的微信。我强烈地感受到大概应该没有什么比这更好的结局了吧。”

《蜗牛邮局》重庆工作坊(摄影:孙辉)

31 Young Creator Program

「前滩31青年创艺计划」

本计划(简称31YCP)将面向全国的青年艺术创作者,公开征集创作方案,以表演艺术为核心形态,包括但不限于戏剧、戏曲、舞蹈、音乐、电影等,特别鼓励融合科技、当代艺术、装置、户外艺术等多种表现手段。

为优秀的创作方案提供分阶段的创作资金支持,为青年艺术家多元化的艺术手段提供“创意、包容、联结、相遇”的实践机遇,展现当代青年艺术家的创作力与想象力。

同时邀请了表演艺术领域的资深专业人士组成评委会,就作品的艺术性、创造性、视野等多方面进行评估及甄选扶持对象,并以自身的专业经验拓展青年艺术家的潜能及提供创作建议。

联合发起

前滩31x爱丁堡前沿剧展

以“爱丁堡前沿剧展”团队在表演艺术领域的专业经验,为青年艺术家提供创作扶持和引导;以“前滩31文化演艺中心”的剧场和其他空间为作品提供呈现平台;双方共同为青年艺术家提供分阶段的创作资金支持和一个全新的成长机会。

点击进入「前滩31青年创艺」专题阅读:

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享