利维坦按:

前两天看的《失控玩家》里,结尾处主角生活在了一个由森林与城市有机融合的虚拟世界中,悬浮载具与长颈龙互不干涉地在街道上行进。电影的主创团队显然是想以森林与城市共存的景象来描绘一个美好世界的模样。毫无疑问,高楼大厦所代表的现代文明并非他们心中“美好”的情景。我们为何对森林如此着迷?除了优美的景色与清新空气,这其中恐怕还夹杂着作为人类一员参与了对自然的破坏的某种负罪感。

当欧洲人首次到达亚、非、美的热带地区时,丛林中的“没落城市”便让他们浮想联翩。

从《迷失Z城》(the Lost City of Z)到《黄金国》(El Dorado),在危险重重的热带森林中寻找古代文明和宝藏的欲望驱使着人们进行了无数次不幸的探险。这种对于热带森林城市的痴迷已经渗入了西方社会的流行观念中,在不计其数的电影、小说和电脑游戏中,大多都以杂草丛生的废墟作为恐惧、探险和致命挑战的环境背景。

在这些作品中贯穿着这样一种观念:热带森林中的所有古代城市和国家都注定要灭亡。因为,热带森林中最具韧性的部分是那些居住着狩猎采集者的村庄。而那些毒藤蔓和参天大树,或者是《与森林共舞》(The Jungle Book)中那群吵闹的猴子,将毫不留情地把人类成就湮没在那片令人窒息的绿色之中。

这一观点得到了许多书籍和电影的赞同,它们聚焦于一些神秘社会的衰亡,比如古玛雅。那些被热带城市所遗留下来的破败石墙、空荡却宏伟的建筑和废弃的街道仿佛正在发出警告:我们现在的生活方式可能并不像想象中那样安全。

很长一段时间以来,西方学者们对于热带森林形成古代城市的潜力都持有十分相似的观点。一方面,被视为推动城市发展和促进社会精英人数增加所必需的集约农业,在热带森林潮湿、偏酸且贫瘠的土壤条件下几乎无法发展。另一方面,在碎石遍地的北美、中美、南亚和东南亚热带地区,自然灾难是不可避免的。

随着人口数量的增长,人们滥伐森林来建造大型建筑,在贫瘠的土地上大肆发展农业,从而导致泥石流、洪水和干旱等自然灾害频发,热带城市所面临的挑战也随之不断加剧。

要彻底改变这些刻板印象并不容易。首先,那种大规模、长时间的实地考察,在热带森林中很难进行。茂密的植被、传播疟疾的蚊子、带有剧毒的植物和动物以及暴雨使得探寻和发掘古城市中心的工作变得异常艰难。有机材料代替石头被用来作为建筑材料,更加剧了这项任务的繁重。因此,人们对热带古城的研究进度远远落后于对美索不达米亚、埃及和东亚河谷文明的类似研究。

然而,许多热带森林社会却找到了十分成功的粮食种植方法,即使是在最具挑战性的条件下,也足以养活大量人口,维持社会结构。在过去20年的考古探索中,陆地和空中最新科技的应用为我们清扫了不少障碍,提供了更新更有价值的研究。

尽管当时的古典玛雅社会和柬埔寨高棉帝国(the Khmer empire of Cambodia)社会十分繁荣,但其实,殖民前的热带城市才是工业化以前世界范围内最为广泛的城市景观,其繁荣程度甚至远超古罗马、君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)和中国的一些古代城市。

古老的热带城市仿佛具有惊人的复原能力,有时甚至比类似环境中,工业殖民时期的城市网络还能多存在若干世纪。它们经常遭受多重阻碍,因此要不断改造自己以应对瞬息万变的气候,更好地对周围环境加以利用。但同时,它们也开启了城市面貌的全新模式。

这些古老的城市分布广泛,与自然融为一体,其粮食生产与社会政治功能也相互交织着。这种模式成功引起了21世纪城市规划者们的注意,他们开始试图将热带森林变为当今世界上人口增长最快的地区。

就像看待“农业”一词一样,西方人对于“城市”的概念往往十分狭隘。在他们的观念中,城市就是人口密集的地区,是行政和政治精英的家园,那里遍地都是熙熙攘攘的贸易和制造业,并由远离城市的广阔农田和牧场提供食物。

这种观点似乎不太适用于热带森林里的城市。在那里,零零散散的耕地、牧场和密集的定居点会引起急剧的森林破坏和土壤侵蚀,最终将导致严重的饥荒和社会体系的崩溃。因此,如果在热带地区出现了这种看似“紧凑”的城市——例如墨西哥东南部的古典玛雅、危地马拉、伯利兹、西部洪都拉斯和萨尔瓦多——科学家们往往会认为,这些城市的存在远远超出了热带森林的承载能力,并将最终导致森林退化,民众叛乱。

玛雅的城市形态大约形成于公元前800年。在一些主要的政治中心,开始出现纪念碑式的石头建筑和文字。民众们由国王统治,以北美和中美洲的主要作物玉米、豆类和南瓜为食。但在古典时期,玛雅社会才真正步入繁盛,特别是在南部低地(包括危地马拉北部,伯利兹和墨西哥东南部)。在公元250年到900年间,随着人口不断增长,出现了更多的城市、纪念碑以及碑文。蒂卡尔(Tikal)和卡拉克穆尔(Calakmul)等大城市的人口更是多达12万。

危地马拉蒂卡尔的玛雅神庙遗址。© Domingo Leiva/Getty Images/Flickr RF

尽管许多上述城市的土壤都特别适合种植玉米,但有一个问题,那里的全年降雨量并不稳定。而且由于地质原因,在干旱的数月里获取或储存宝贵的水资源往往极具挑战性。

许多学者认为,在公元800至900年间的古典末期,南方低地发生的大规模干旱让那里的生态系统几近崩溃。从这个角度来看,许多大城市及其政治阶层显然已经过火了,他们砍伐树木来建造纪念碑,在贫瘠的土地上大面积种植玉米。人们在已被改造得面目全非的土地上生存已是岌岌可危,当干旱来临时,他们更是无能为力。于是,人们不再信任社会精英,建造被迫终止,饥荒也接踵而至,古典时期的民众开始四处流亡。

古典玛雅的故事流传已久。然而令人震惊的是,即使是在著名的玛雅中心城市科潘(Copán)和蒂卡尔,人口也是相对分散的。在城市的规划上,不同于里圈政治中心外圈耕地的模式,玛雅城市的农田分布十分零散。它们也不以某处为焦点,辐射状向外蔓延。最近的一项研究表明,蒂卡尔是一个由护城河、住宅区、水库和金字塔群组成的城市网络,从一座小山向外一直延伸至方圆200公里远处。

极具开创性的空中调查也取得了类似的发现。在几乎所有样本中,科学家们所观察到的都不是城市雏形,而是由分散的农业景观、住宅区、堤道、复杂又相互连结的水坝、水库、污水坑、渠道和湿地系统连接起来的、大大小小的整体,即使是在最干旱的季节,这些设施也能维持人口的繁衍。

正如伊利诺伊大学(the University of Illinois)的玛雅学权威教授丽莎·卢塞罗(Lisa Lucero)所说:“古典玛雅人深知水源和肥沃土壤的重要性,沃土分布在大大小小的不同区域,因此农耕地点也随之零散分布。这种低密度的城市规划似乎是一种十分合理的创新方案。”

古典玛雅的经济也比人们通常认为的更加多样且复杂。考古植物学家表示,除了主要的农作物,鳄梨、菠萝、向日葵、西红柿和木薯的种植也提高了定居点和人们生活方式的分散程度。古典玛雅人还会圈养野生火鸡和鹿,以此来获取动物蛋白。

科学家们已经证明,正是多样的“森林花园”支撑着这些城市的发展。基于对玛雅社会的人种学记载和研究,我们发现,这种被称为米尔帕(milpa,尤卡特克语kol)的耕作方式涉及多种作物的种植和耕地的迁移,这让土地得以休憩调整。

我们还发现,古典玛雅人并没有不加选择地四处发展农业,而是挑选土壤肥沃的地区进行耕作,这使他们的农田系统看起来蜿蜒曲折,沿着河流和山坡肆意延伸。他们甚至开始在水库里种植特殊植物,比如睡莲。这些植物对水质非常敏感,只能在洁净的水中存活,这就要求人们时刻监测水质的变化,从而防止疾病的传播。

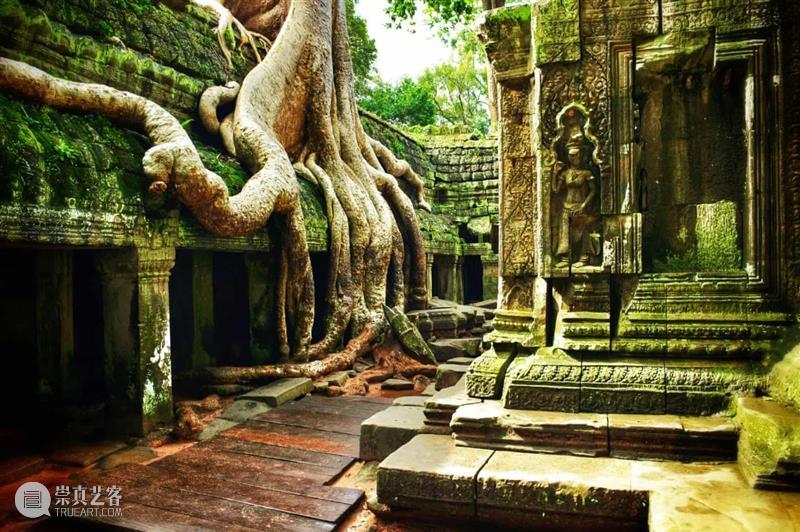

柬埔寨吴哥窟的塔布隆寺(The temple of Ta Prohm)。© Stewart Atkins (visualSA)/Getty Images

在季节性很强的热带地区维持大量人口是十分困难的,因为那里经常缺水,这给玛雅“心脏地带”的许多地方造成了惨重损失。

气候科学家的详细研究表明,从大约公元800年开始,干旱开始变得愈发频繁。一些研究还表明,在数百个玛雅城市中心,砍伐森林的情况各不相同,这也在不同程度上加剧了水资源的短缺。在南部低地,即使在情况最好的时候,也很难找到地表水,包括蒂卡尔在内的许多城市农业收获率连年下降,饥饿和生存压力日益加剧。

随着资源的日渐稀缺,城市间的暴力事件开始频繁发生。国王们声称自己与神有着密切的联系,但在干旱和农作物歉收的情况下,他们的政治权力来源往往会遭到质疑。人们逐渐发现,建造金字塔和宫殿并不会给他们带来任何额外收入,便会罢工。仪式中心变为废墟被遗弃在玛雅低地南部,等待着几个世纪后科学家们的到来。

这看起来无疑是一场迅速且彻底的灾难。但事实却更为复杂。鉴于他们长期以来对生态系统、协调经济和水资源管理的了解(这往往是21世纪的城市系统规划所缺乏的),一场大范围的灾难真的有可能发生吗?

事实上,像奇琴伊察(Chichén Itzá)这样,一直繁荣到后古典时期(公元900年至1520年)的玛雅城市,甚至见证了西班牙的诞生。人们发现了新的淡水来源,如天坑,湖泊和河流。在许多地区,独立农民是古典玛雅城市系统中十分关键的一环,尽管他们数量稀少。在蒂卡尔仪式中心的埃尔皮拉尔(El Pilar)地区,农业社区管理着森林花园,见证着蒂卡尔的兴衰。

这种多样化的农业在玛雅土著群体依然存在,如今仍然占据着该地区的大片土地。这些群体从事着传统的制造业和景观管理。就像我们今天的社会一样,城市考古学家往往倾向于关注那些更为博人眼球的遗迹。当热带城市建立在由独立农民和手工业者组成的庞大网络上时,这个系统基础所固有的非凡韧性就会被忽略。

这些遗迹中最为著名的可能是柬埔寨的大吴哥地区,每年都会有大批游客涌向吴哥窟寺庙。在公元12世纪,这里曾是高棉帝国的宗教中心。然而,很少有人会意识到这座宏伟的神殿只是曾经庞大社会的一小部分。

公元前1000年左右,这一地区开始出现城市定居点。到公元9世纪,东南亚大陆上高棉帝国的新首都耶琐陀罗布罗(Yaśodharapura)便在吴哥地区形成。那里有大型水库、一系列有围墙的行政宫殿以及佛教和印度教寺庙,这些寺庙一直繁荣到14世纪。很长一段时间以来,考古学家们的注意力都集中在那些令人印象深刻的、密集的仪式中心上,如吴哥城(Angkor Thom)和吴哥窟。

但后来发生了两件事。首先,从20世纪90年代开始,法国考古学家克里斯托弗·波特耶(Christophe Pottier)和自己在当地的合作者进行了数十年的实地调查工作,总结出了整个大吴哥地区许多大大小小的建筑特征。

墨西哥尤卡坦(Yucatan)半岛的埃克巴兰(Ek Balam)遗址。© Harry Kikstra/Getty Images

后来,出现了一种新的研究方法:光探测和雷达测距。达米安·埃文斯(Damian Evans)是将这种方法应用于热带考古学的主要专家之一,他说:“激光雷达可以让我们排除植被等干扰因素。通过一个附着在飞机上的激光扫描仪,用激光脉冲扫描地形,收集数十亿个点。一些激光柱会被树反射回来,但另一些会穿过树枝。然后我们就可以建模,去了解植被下面的东西了。”

他们在吴哥的发现简直令人难以置信:在一片3000平方公里的改造景观旁居然曾出现过1000多平方公里的居住区。这使大吴哥成为了工业时代前地球上面积最为广大的人类定居点,甚至比今天的巴黎等城市还要大。它彻底颠覆了我们对这座古老大都市运作方式的理解。

就像古典玛雅广阔的城市定居点景观一样,它们并非只是由密集的仪式中心组成,吴哥窟正是低密度城市扩张的另一个鲜明的例子。雷达扫过吴哥窟仪式中心宽敞的庭院,显示人们曾经居住在石墙内的木桩屋里。无数庞大的土丘,小神龛和稻田从吴哥窟遗址的边界向上延伸,越过低地,没入山区。

吴哥城的居民们懂得如何利用广阔的热带森林和田野,在果园中采摘棕榈、蔬菜和水果,并保留一定范围的森林覆盖。他们在河流和池塘里养鱼,在繁忙的街道上散养猪、牛和鸡。

研究表明,为了支撑不断增长的人口和动物数量,人们建立起了一个巨大的、有支流汇入的水运网络和储备系统。不出所料,这个庞大的都市确实给热带景观带来了压力。有明显的证据表明,多处的森林遭到滥伐,土壤被侵蚀,尽管这些影响相对分散。

吴哥时代最终还是走到了尽头。在公元14世纪后期,干旱和洪水之间日益极端的气候变化破坏了大部分水网,严重影响了农业产量。在城市地区,人们走出了宫殿和寺庙,因为独立农民认为他们没有理由再留在政治精英的保护伞下。

然而,城市并没有因此溃散。接下来发生的事情更有趣了,统治者们将首都搬到了新城市金边。与此同时,农民们迁居到湄公河和洞里萨湖(Tonlé Sap Lake)沿岸的一些小城镇,那里有更加稳定的水源供给。

同古典玛雅一样,吴哥统治系统最终也走向了失败,更何况还是在一个降雨季节性变化大、气候严峻的地区。但吴哥精英们认为不应该就此妥协,他们想出了一个新的策略——转移权力中心,而农民们却被留在了长期以来为统治者提供粮食的土地上,尽管他们也在努力寻找更加适合耕作和放牧的区域。

一旦我们穿过寺庙杂草丛生的墙壁,一种以大吴哥为代表的,高还原度的庞大城市生活体系便呈现在我们眼前。

与柬埔寨季节性干旱频发的热带森林相比,亚马逊盆地的热带雨林则是城市社会所面临的另一个挑战。事实上,一些考古学家和人类学家认为,在炎热、潮湿和酸性(还经常被淹没)土地上建造城市和发展农业几乎都是不可能的。毕竟,热带雨林中只存在一些零散的土著小村庄,且没有形成明显的社会等级。也就是说,我们今天所进行的一切扩大基础设施、发展农牧业的行为都会对环境造成难以估量的危害。

然而,越来越多由考古学家、人类学家、环境科学家和土著社区组成的专门小组对此进行了研究,为我们展示了大量的花园城市景观,比如亚马逊的土方工程、集群结构及道路。

(www.nature.com/articles/s41467-018-03510-7)

在兴古河(the Xingu River)及其周边地区,定居点数量在公元1250年至1650年间达到顶峰,刚好是在欧洲人到达之前。有趣的是,他们的模式与古典玛雅和大吴哥地区“以农业为基础,低密度城市化”的城市形态十分相似。

在几乎每个案例中,中心的大城镇都被巨大的木墙和沟渠所包围,通过森林中开辟的小路与一些卫星村相连。这些定居点没有大规模砍伐森林的情况,而是被完整的森林带分隔开来,这就有利于人们更好地管理果园、养殖鱼类和淡水龟,留出更广阔的田野来种植木薯和玉米。

多年的研究也记录了亚马逊入海口处马拉若岛(Marajó)上的一系列类似城市定居点。公元14世纪,该地区的人口规模和密度都在不断增大,在其顶峰时期人口曾高达10万。人体残骸分析表明,与兴古河的花园城市相似,马拉若岛以及附近马拉卡(Maracá)地区的居民以多种植物为食,还会打猎捕鱼、利用雨林储存水资源或是在更开阔的地区种植一些木薯和玉米。

最终,这些以农业为基础、低密度的“亚马逊式”城市化,可能使欧洲人到来之前的亚马逊地区人口达到了2000万。鉴于1492年全欧洲的人口大约在7000至8800万之间,这意味着有相当大一部分人曾生活在与我们普遍观念上的城市所不同的、另一种城市形态内。

并不是所有热带地区的古代城市都像上面所描述的那样。与相对密集的城市形态相比,它们当然更罕见,并且更容易消失。然而,以上例子却为我们了解过去的热带森林提供了重要途径,让我们看到古代城市得以出现在那里的可能性,以及它们惊人的创造力。对森林中野生动植物的合理利用,在丰富的淡水环境中捕鱼,以及在开放地区流动种植农作物等等,都为工业时代前一些大城市的兴起提供了充足的条件。

将日益增长的人口分散到卫星城,减轻了人类活动对热带生物多样性和土质的影响。当然,危机仍然存在,特别是在季节性干旱的森林里,森林的滥砍滥伐和极端气候的出现将会急剧削弱人们的生存能力。然而,一些十分坚韧的城市却能长期存在——大吴哥和几处古典玛雅城市都延续了500多年。

“以农业为基础,低密度城市化”的模式对于当今热带地区的城市规划者来说,仍极具参考意义。他们希望建成一座绿色城市,以缓解紧迫的环境保护需求、政治和文化基础设施建设以及不断增长的城市人口之间的矛盾。

在热带地区,还有很多很多前殖民国家和帝国建造的城市。其中有相当一部分,如亚马逊河流域和后古典时期的玛雅,在与欧洲人接触期间仍在繁荣发展。它们甚至经常被欧洲游客所赞赏。

那么,为什么我们更倾向于认为热带森林不利于大量人口的定局和粮食的高产呢?为什么大家普遍都假设只有废墟和孤立的小土著部落适合这里,而不是能够经得起时间考验的闹市、住宅区和纪念性建筑呢?是时候重新思考了。

——————

文/Patrick Roberts

译/钠钾

校对/兔子的凌波微步

原文/www.theguardian.com/news/2021/jun/22/the-real-urban-jungle-how-ancient-societies-reimagined-what-cities-could-be

本文基于创作共享协议(BY-NC),由钠钾在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

往期文章:

西文学术书1元起拍,点击阅读原文入场

☟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享