本文将收集到的国内外清代京杭大运河全图作为史料处理,结合相关文献一一解读各幅运河图本身蕴涵的信息。在此基础上,挖掘出清代在绘制运河全图时常用的一些绘制手法,并就运河图的载体、装订形式加以分析。进而根据绘制风格等的差异,将清代运河全图的绘制划分为前期和后期;又依据用途和内容的不同,划分为运河河工图、漕运图、运河泉源图和运河景观图四种。作者试图通过分析论证,挖掘出地图的史料价值,找到一个利用地图学视角观察社会历史景观的路径。

清代京杭大运河全图初探

王 耀

京杭大运河与历史时期的政治、经济密切相连,对于大运河的研究是相关历史研究很好的切入点。在运河研究上,一方面可以运用流传下来的丰富文献资料,另一个方面现存的运河地图也是重要的信息传递载体。两者相比,地图更加直观生动,同时可以利用地图与文献相互比对,去伪存真,使研究更加接近史实。

现存的明代运河地图不是很多,推测可能由于年代较为久远已经毁坏;或者因为各种原因没有披露出来,不为世人所见。这种状况无形中给研究增添了困难,透过少量地图的研究,我们很难对明代运河地图的状况有一个全面准确的认识。清代运河地图今天可以见到的较多,有些保存在国外博物馆,有些散存在中国国家图书馆、各地博物馆以及一些大学图书馆之中。现存的清代运河地图,有相当部分是由官方绘制的随折上奏材料,这种绘制的正式性,使得其具有较高的史料价值。

为了研究需要,笔者根据图幅承载内容和表现范围的差异,粗略地将运河地图分为运河全图和局部运河图两种。运河全图指图幅内容和范围覆盖大运河全程的地图,局部运河图即仅选取运河的一段为表现对象。就研究价值而言,运河全图更能给我们提供一个总体全面的认识,仅仅研究局部运河图,很难对运河图的发展脉络有一个清晰了解。因此,笔者的研究对象选定为清代运河全图。

关于清代大运河地图的研究,任金城先生1990年发表的《关于清代的京杭运河地图》[1]一文是这方面的代表作。文章运用文献资料,展现了运河的形成过程和运河重点区域的状况,将运河地图做了四种分类。研究方法上,文章利用文献来还原运河状况,缺乏地图学研究的视角,很少挖掘地图中蕴含的信息,没有将地图作为史料来应用。另外,文章从宏观角度入手,可以提供清代运河地图的整体状况,但是对于一些具体问题和分类运河图的研究分析还不够深入。

基于以上状况,笔者力图运用地图学的方法,将运河地图作为史料来处理,解读地图中蕴含的历史信息,进而总结出清代运河全图中常用的一些绘制技法和装订特点。并依据不同标准,将运河地图细分,在此基础上,指出各类运河地图的特点,加深人们对于清代运河全图的认识。

一 海外收藏的两幅《运河全图》

两幅地图分别收藏于美国佛利尔美术馆(Freer Galery of Art)和纽约大都会博物馆[2](The Metropolitan Museum of Art),大同小异,在覆盖区域、绘制重点、细部特征等很多方面一致,但也存在一些差异。

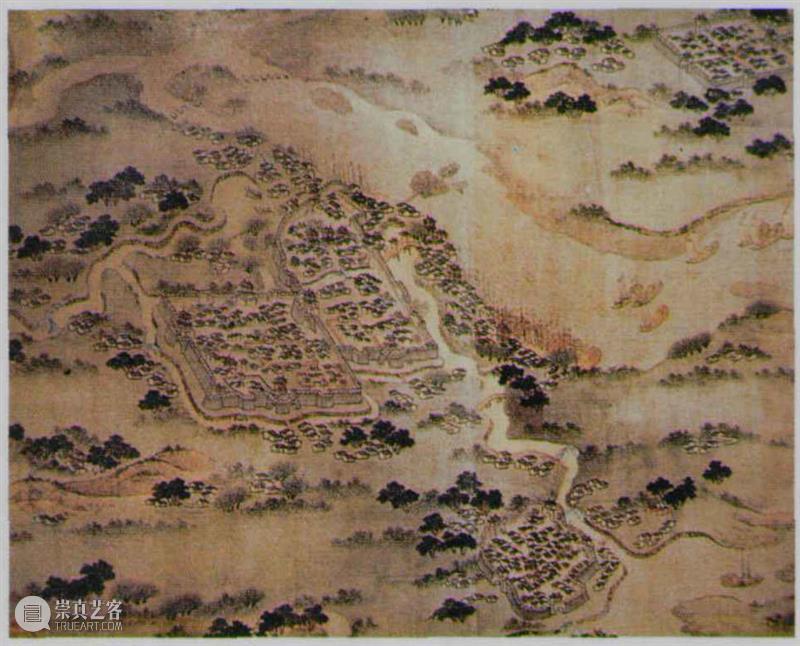

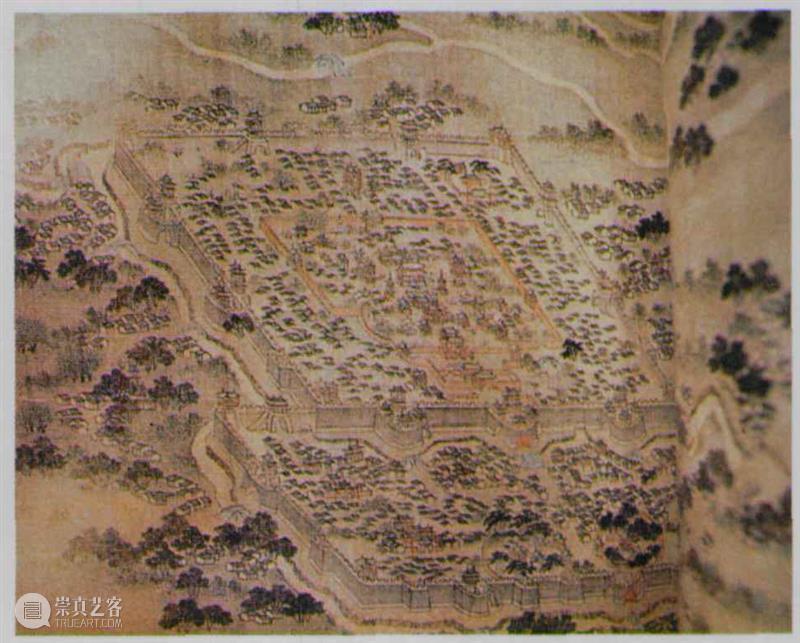

两幅图均绘制于清康熙后期(1703—1722),彩绘,未注比例,大致以运河的西岸为上,不太考虑实际的方位。地图采用平立面结合的山水画形象画法,描绘运河沿线的地理景致。两幅地图中的大运河,北起自北京,南到扬州,止于长江,较为详尽地描绘了沿途城池、重要水利工程以及运河支渠和重要湖泊,其中位于济宁州、临清州、南旺湖、骆马湖周围的水利建设描绘得较为细致;而当时江苏省境内黄河与运河交汇地区及黄河入海口的堤、坝、闸、埽情况,也明显是绘制的重点区域。

在两幅地图中,黄河区别于其他河流,用黄色来表现。图幅中,黄河从河南境内的中牟县、原武县开始出现,沿途的重要城市、河堤和险要地段的防洪工程一一标注在图中。

需要强调的是,由于受卷轴图幅宽度的限制,使得呈南北流向的运河和呈东西流向的黄河下游河段,在地图上呈现平行流淌的形式。在两幅图中,黄河从河南境内一直到徐州,一般来说是以黄河的南岸为上;而徐州以下至黄河入海口,则以黄河的西岸为上。因而,在徐州以上的黄河和运河并行的画卷中,整幅地图不是在统一的方位限定之下。

两幅地图中出现的城市,均有较为规则的城墙围绕,城墙四周绘有城门,并在城中简单画出衙署等建筑符号。而对于北京城的表现方式则较为特别,几组巍峨华丽的宫殿矗立在祥云环绕之中,采用象征的手法。。

下面就两幅地图中重点表现区域的相同注记,做一简单介绍和分析:

通州石坝:在州城北门外,明嘉靖七年置,每年正兑京粮,自此搬入通惠河[3]。

土坝:在通州东门外,明制改兑通粮自此起。万历二十二年,郎中于仕廉查旧建闸,通隍济漕以省车挽之资[4]。

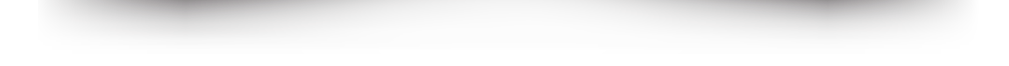

安山湖是在顺治年间,因为河决而淤成平地,到雍正年间挑浚但是不成功,地图中标明“安山湖今淤成地”,应该是反映这一时间段的状况。图中其他水利工程多是始建于明代〔详见表一〕。

“旧邳州”标为湖面,说明已经被洪水所淹。根据文献记载:“康熙七年,州圮于水,二十八年迁治于艾山,由是为新邳州。而谓故州治为旧城。”[5]地图中标明“旧邳州”字样,说明邳州被淹不久,地图这一部分应该反映的是康熙中期的状况。

两幅地图中都可以看到西宁桥在西宁桥引河两岸各有一段残存,是毁坏的痕迹。根据《宿迁县志》的记载:“五华桥,在治北,连支河,凡六桥,东南曰东奠,曰德远,曰镇宣,西北曰西宁,曰澄泓,曰锡成,长二百二十丈,俗统谓五花。康熙二十二年,靳辅建,二十六年,开中河,东奠三桥遂废,西宁三桥次亦失修,俄全圮。”[6]

可以推知地图上的这一部分反映的应该是康熙二十六年以后的状况。

康熙十九年,总河靳辅开皂河四十里,由于皂河口为黄水倒灌,容易淤积。故于次年挑新河三千余丈,并移运口于张家庄,即张庄运口。康熙二十五年,靳辅加筑清河县之西黄河北岸遥堤[7],后于遥、缕堤[8]之间挑挖中河,此即旧中河。康熙三十九年初,于成龙以中河南逼黄河,难以筑堤,于中河下段,改凿六十里,名曰新中河[9]。上述较早期水利工程和康熙三十九年后开挖的新中河,可以与图中所绘内容一一对应。因此,此段地图主要展现康熙中后期骆马湖周围的水利工程状况。

图中反映的中河与黄河交汇段,特别是三义坝周围的中河状况,可以与《清史稿》卷一二七《河渠志二·运河》中的记载对照:“(张)鹏翮见新中河浅狭,且盛家道口河头湾曲,挽运不顺,因于三义坝筑拦河堤,截用旧中河上段、新中河下段合为一河,重加修浚,运道称便”[10]。从图中可以较为直观地看到这些工程。这段地图反映的是康熙三十九年前后的状况。

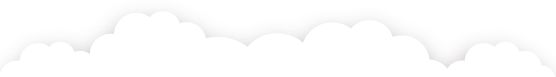

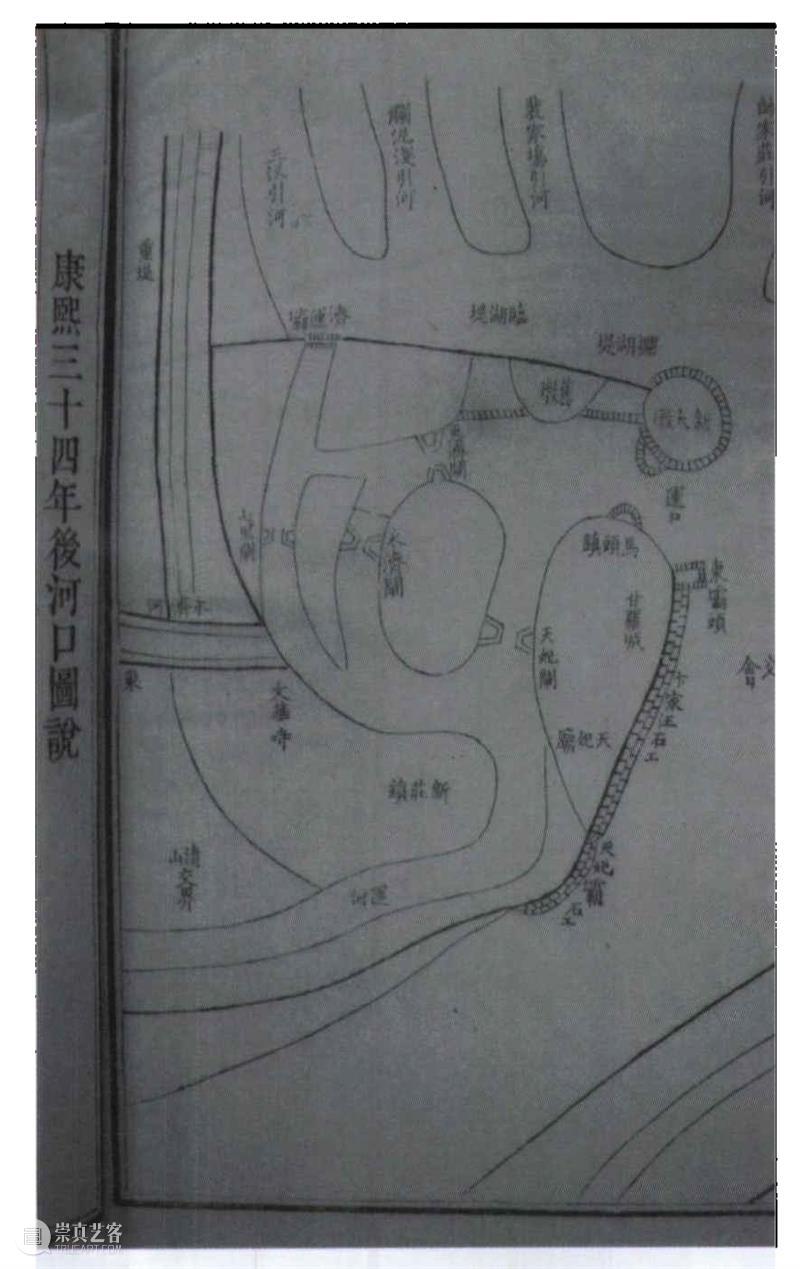

此段地图主要反映了康熙四十年到四十二年之间清口地区的水利工程状况〔表二〕。而综合各个工程的修筑目的来看,康熙年间治理黄运交汇地带依旧遵循明代潘季驯等人提出的“蓄清刷黄”、“以堤束水,以水攻沙”的治河方略。

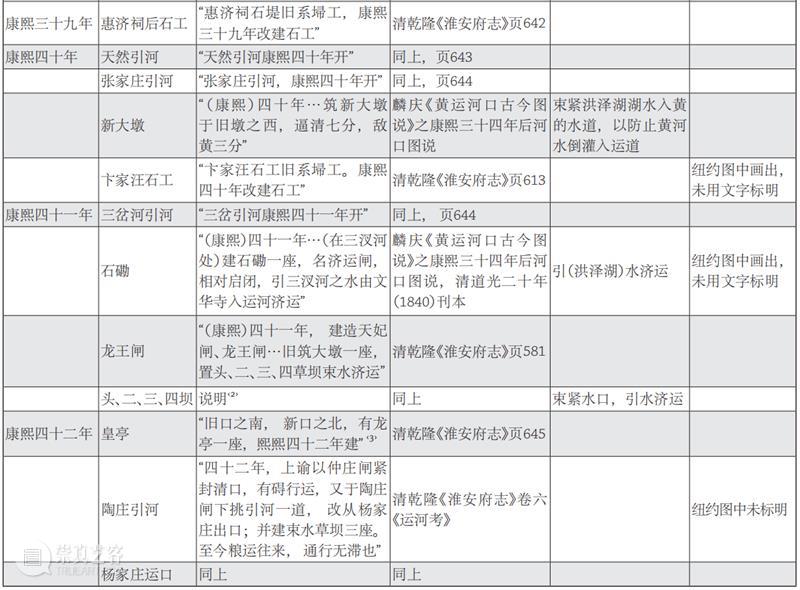

在清口地区,两幅地图还存在一些差异〔图一,图二〕。

〔图一〕《运河全图》之清口地区

佛利尔美术馆藏

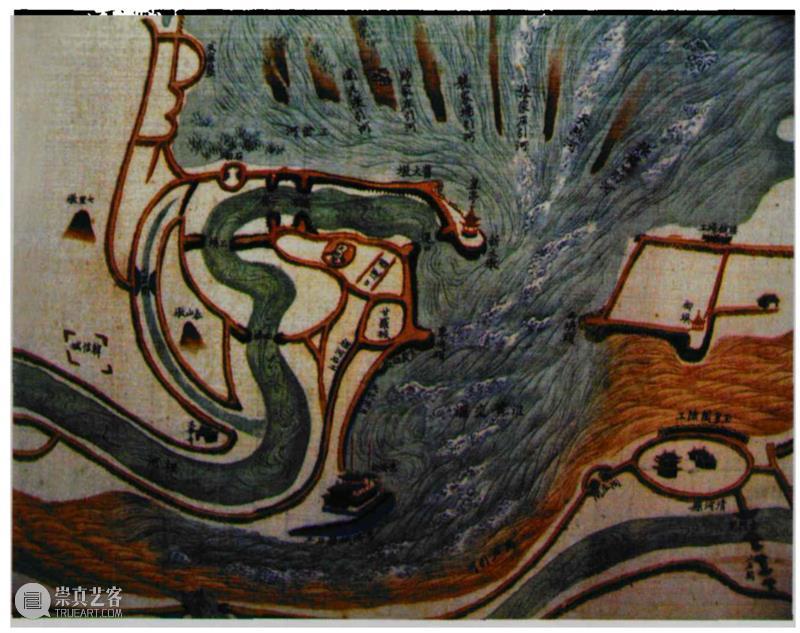

〔图二〕《运河全图》之清口地区

美国大都会艺术博物馆藏

(1)清口地区水利工程反映在纽约图中的这几处水利工程,多数修筑在康熙四十二年,推测此图反映的应该是康熙四十二年以后不久的状况〔表三〕。

(2)天妃坝及所在引河的说明

观察两幅地图清口地区的运口部分,可以发现大都会博物馆藏图运口内的天妃闸在一条河中,而佛利尔藏图只是在大致位置的陆地上标明天妃闸,没有出现一条引河。

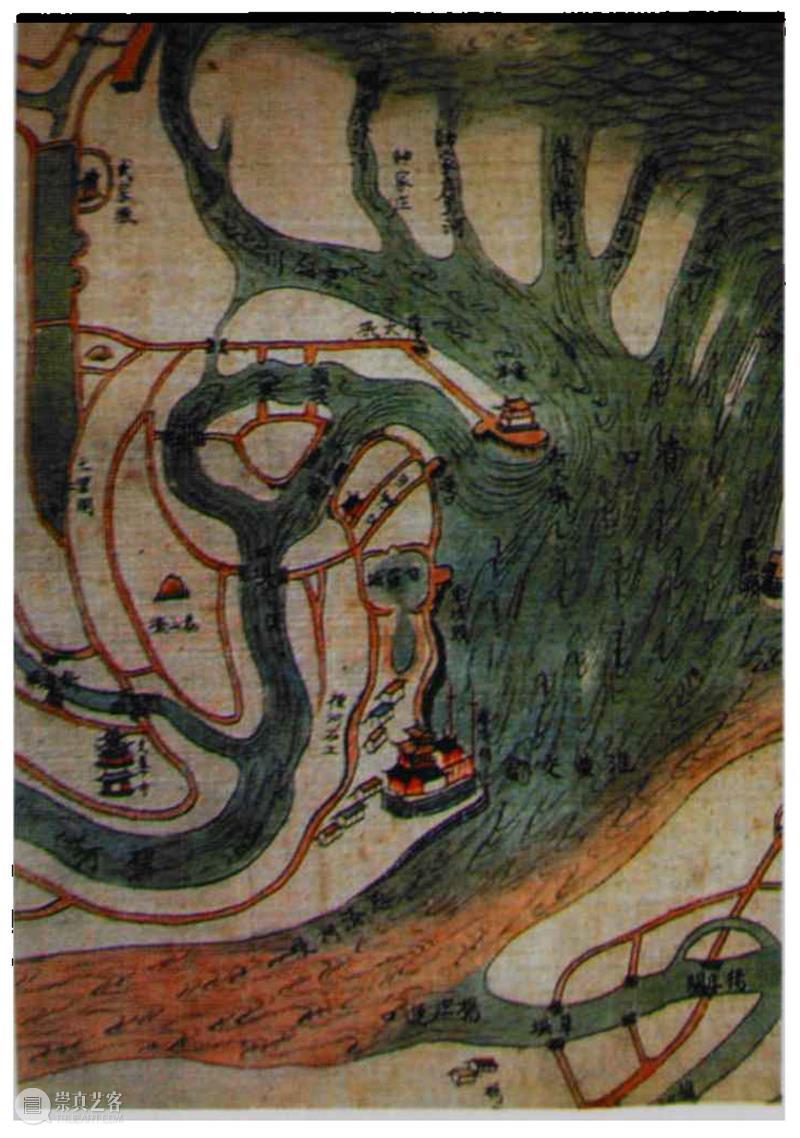

通过查对资料〔参照图三〕,“(康熙)十七年,自新庄闸西南开引河一道至太平草坝(坝在烂泥浅引河东北),并移天妃闸于新河(天妃闸即明万历间所建通济闸)。又自文华寺永济河头起挑一道,引而南经七里闸……二十三年,建惠济闸于旧通济闸迤南三里,以是闸为运口,后又建大墩于头草坝(即太平坝)[11]。可以知道这条引河开于康熙十七年,同年,天妃闸移置其中。佛利尔藏图没有绘出这条引河,纽约藏图关于天妃闸及所在引河地区绘画的较为准确。

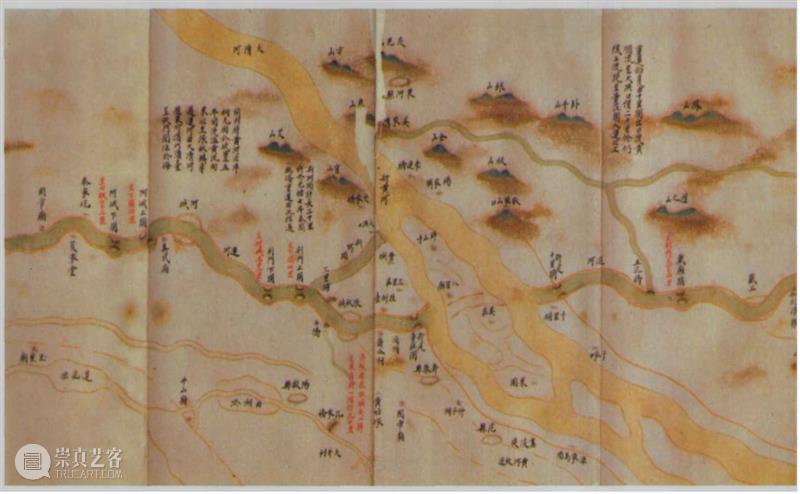

〔图三〕《黄运河口古今图说》之康熙十五年后河口图

〔图三〕《黄运河口古今图说》之康熙十五年后河口图

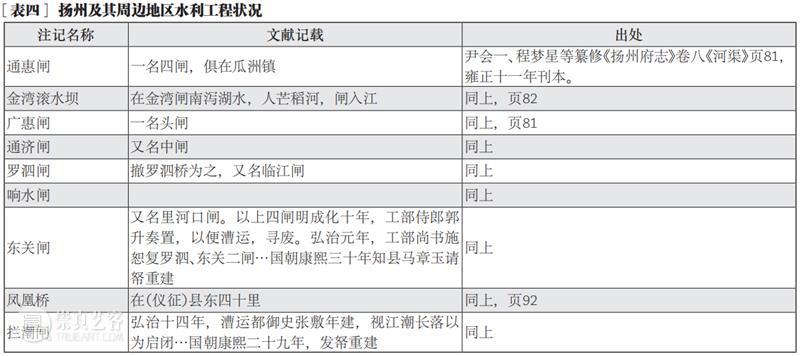

根据信息统计(表四〕,可以看出此段地图中出现的闸坝等工程多数是始建于明代,而部分工程在康熙中期重修而恢复作用。

整体来说,这两幅地图主要展现了康熙后期运河沿线水利工程,尤其是康熙四十年前后清口地区水利工程状况。

根据上面的分析,可以知道两幅地图中出现最晚的是杨家庄运口、陶庄引河[12]等水利工程,故而推断两幅地图都应绘于康熙四十二年(1703)之后。雍正三年,改天津卫为天津州,而两幅地图中仍标示“天津卫”,因而绘制时间应该在此之前;而图中的“仪真县”没有因为避雍正帝讳而改称仪征县,推断应绘于雍正朝(雍正元年,1723)之前。故而,这两幅地图可能绘制于1703年至1722年之间。而根据大都会藏图的风格、颜色、笔法推测,此图应该不是康熙时期的原作,更像是后世的摹绘之作。

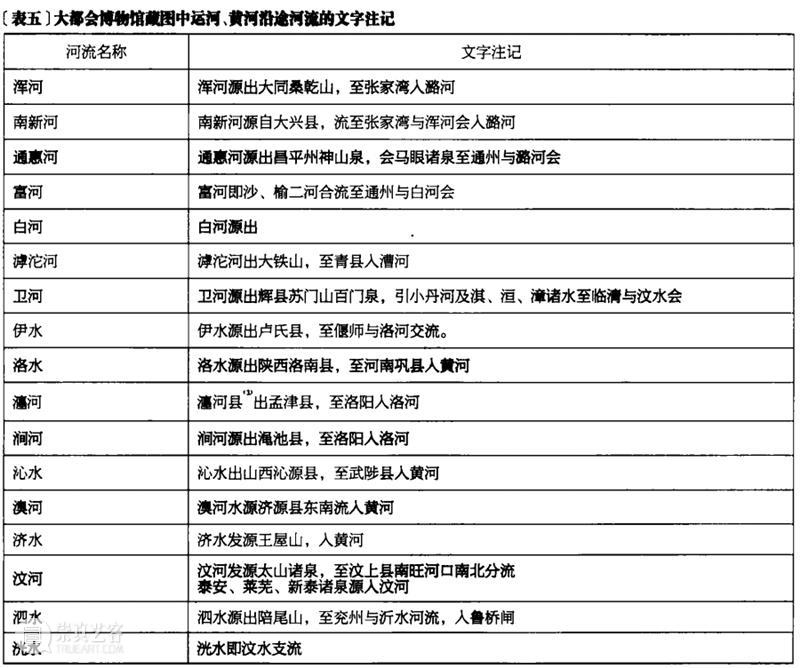

两幅地图虽然在很多方面十分相同,但还是存在一些差异。总体而言,根据清口地区灵动的水波纹和祥云中巍峨大气的京城宫殿等细部特征判断,佛利尔藏图在绘画上更为精美,用笔更加简洁,无拖沓冗繁之感,艺术价值上较高;而大都会藏图中有大量沿途河流的文字注记〔表五〕,在文献信息量上胜过佛利尔藏图,似更便于读史者所用,两者各有短长。

二 国内收藏的运河地图

清康熙年间(1703—1722),纸本彩绘,未注比例,一册,28x17.5厘米。该图现藏中国国家图书馆舆图组,该图采用中国传统的山水画形象画法,描绘北起北京南达钱塘江之间的运道、闸坝及沿途城池等。图后附有运河全图说。济宁州、临清州、淮安府一带绘制的尤为详细,沿途湖泊、桥梁、闸坝等一一上图,地图中文字注记则较少。

整幅地图色泽艳丽,用笔工整,为笔者所看到的几幅地图中最为精美的。北京采用象征手法表现,几组宫殿在祥云环绕之中。沿途用绘制工整的方形城墙符号来表示城池,城门建筑及桥梁质地(石质或木质)都一目了然,色彩搭配鲜明醒目。

在整体和局部上的很多地方,此幅地图和美国佛利尔美术馆藏《运河图》基本一致,尤其清口地区,里运河中毛茸茸的头、二、三、四坝及其周围长堤、闸坝等绘制基本一致,天妃闸也是绘制在陆地上。其略有区别处是佛利尔馆藏图中标“五孔桥闸”处,在《运河全图》中标为“新河”,“腰铺埽工”在《运河全图》中标为“腰铺工”,在仲庄闸附近的标识也略有不同。

总之,《运河全图》中关于运河的绘画更为详细,而佛利尔藏图中描绘的黄河部分未在《运河全图》中体现。就地图绘制的精美度、观赏性而言,《运河全图》更胜一筹。

《运河全图》在清口地区出现了“陶庄引河”字样,反映的应该是康熙四十二年(1703)以后的状况;雍正三年(1725),升天津卫为天津州,地图中出现“天津卫”字样,而地图中的“仪真县”也未因为避讳而改称,故而在雍正朝以前,因此,推断此幅地图应该绘制在1703—1722年之间。

康熙四十二年前后出现了大量的运河图,很可能与康熙皇帝是年的第四次“南巡阅河”[13]有关。康熙亲视河工,要求河臣绘制河图,南巡时将河图与实情相互参看。

〔图四〕《京杭运道图》局部

〔图四〕《京杭运道图》局部

〔图五〕《京杭道里图》局部

清中期,绢本彩绘,未注比例,长卷,纵78.5、横1783.6厘米。此图采用平立面结合的鸟瞰式形象画法,描绘了从北京到杭州的大运河沿途城市山脉、河流、桥梁、船只、村庄等地理景致。

图中出现的城市有城墙环绕,四周标有城门、对于城市中的重要建筑和护城河等都在图上一一绘出。山脉表现为青色。

河中绘制出航行的船只,风帆高擎,动力十足。并且,地图中有人从桥上经过,或骑马飞驰,或赶着驴车,洋溢着生活气息。

从书中提供的第二幅地图可以看出,图中描绘的是京师北京及其周边情况。紫禁城、城墙并南边的郭城,以及城中的南北中轴线、三大殿建筑和城楼及马面都清晰地显现在图上。北京东边的应该是通州城,靠近运河,航运繁忙。图幅中通州城西边的城墙规整,而东边靠近运河的城墙较为不规整,是受商业影响,自由发展的结果。

整幅地图色彩鲜明,绘画生动细腻,运用了传统的山水画写实画法。而尤为特殊的是,这两幅图中未发现文字注记。此幅运河图是地图和绘画的结合,实际功用不同于一般运道图或漕运图,是运河全图中比较特殊、具有观赏价值的一种。

该图现藏浙江省博物馆,收录在中国测绘科学研究所编纂的《中华古地图珍品选集》中,哈尔滨地图出版社1998年版,页202—205。

乾隆、嘉庆年间(1786—1805)绘制,纸本,纵31厘米,横945厘米,未注比例。地图采用中国传统的山水画形象画法绘制,将岳阳以下段长江、京杭大运河以及淮安到徐州段的黄河绘制于图上。

各条水道沿途的府州县用较为规则的方形城墙来象征性的表现。北京城在祥云环绕之中,可以看到城墙和城门楼。整幅地图用色较为平淡,颜色朴素。

长卷从右往左打开,长江从荆江段和岳州府开始出现,一直到入海口。地图在长江段重点描绘的是江中的沙洲、滩涂、矶头以及支流、湖泊等,这应当与长江的航运有关。此段地图以长江的南岸为上,不太考虑实际方位。长江段的地图中有较多的黄色贴签,文字注记丰富,详细记载了长江沿岸州县之间的水程;提到淮安运河沿途闸坝名称及间距,记录沿途支流的源头、湖泊面积。另外,有几处记载重要的人文建筑和名人事迹,体现了地图的读史功用,如“南康城,在濮阳湖中,周莲溪先生曾官于此,今有爱莲池遗迹在府署西。到白鹿洞二十五里有书院”。

黄河用黄色表现,黄河徐、吕二洪,邳宿运河处都有较为详尽的文字注记说明,黄河与运河同时出现在淮安段到徐州之间的地图中。

大运河从钱塘江南岸的绍兴府开始与长江同时出现在地图上,以运河的东岸为上,不太注重具体的方位。大运河与长江从绍兴府到镇江府同时出现在地图上。运道沿岸苏州、杭州的相关内容绘制相当翔实,两座城市周边的著名景点都一一在图上呈现。从杭州到镇江府这一段江南运河,地图上主要表现的是桥梁。里运河段的水利工程较多,淮安段周边有大量文字注记,水利工程密集。中河段主要就中河开凿等问题有较为详尽的文字描述。地图中对山东段运河重点描绘的是沿途闸坝,此段闸坝密集,不愧有“闸河”之称。从临清开始,进入以卫河为水源的运河段,此段直至天津入海口,主要绘制沿途的村镇。

关于年代的判定。“仪征县”的出现,说明绘制在雍正元年以后,而地图中出现的“宁”字均未因避道光帝星宁讳而改写,故应该为道光朝以前。而根据淮安段运河沿岸水利工程的状况具体分析:

根据文献记载:“(乾隆)四十六年,筑东西兜水坝于清口风神庙前,夏展冬接…五十年,清口竟为黄流所夺。钦差阿文成公来江筹勘,议以清口之兜水坝与束清相宜,每年照旧拆筑,改名束清坝,其旧有之东西束水坝应再下移三百丈于惠济祠后福神庵前建筑,名御黄坝。[15]此段描写可以和地图相对照,出现最晚的水利工程应该是御黄坝,故而推断地图反映的应该是乾隆五十年(1786)以后的情况。而在嘉庆九年(1805),束清坝发生了位置变化,“将束清坝移建于头坝之南”[16],在地图中未表现这一变化〔图六〕,故而推断此幅地图应该反映的是嘉庆九年以前的状况。推测此图应该反映了运河1786—1805年之间的状况。

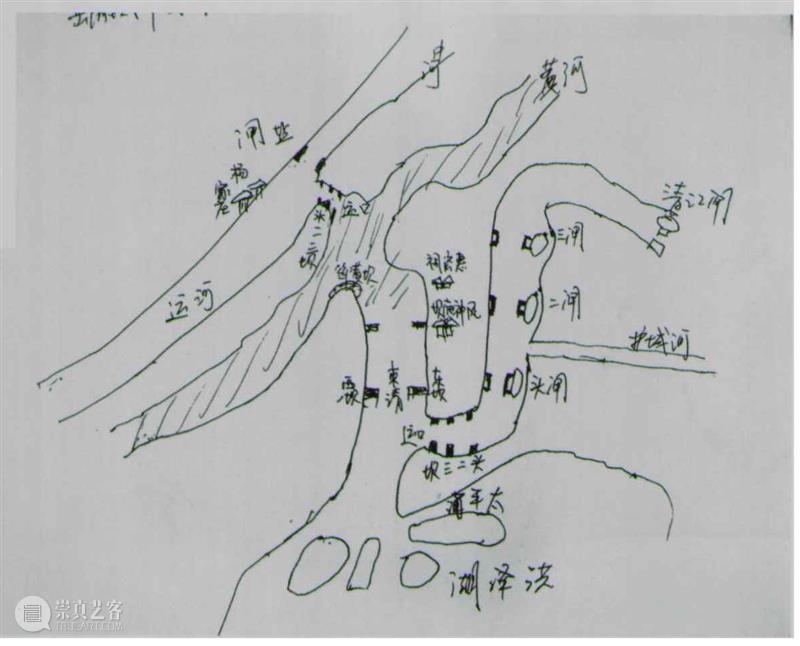

〔图六〕清口地区运河(根据原图绘制)

〔图六〕清口地区运河(根据原图绘制)

地图中部分黄色贴签有残缺。

文字注记较为密集之处:镇江府、扬州府(历史沿革状况),济宁州,东昌府、瓜仪运河、高宝运河,中河(旧、新中河的开凿等情况),微山湖、昭阳湖、沂河、鲁桥、洸河、蜀山湖、马踏湖、南旺分水口、会通河,附有一篇《泇河考》[17]。

清光绪年间(1881年—1901年),未注比例和作者,纸本彩绘,19.8×798厘米,该图现藏在国家基础地理信息中心(国家测绘档案资料馆)[18]。地图中以东为上,采用平立面结合的形象画法,描绘南起绍兴府北达京师北京的运河沿途地理景致。对于运河沿线的城池、山川、湖泊、堤堰闸坝等一一表现出来。

地图中的钱塘江、长江、淤黄河、黄河、浊漳都用黄色来表现,而运河及支渠、湖泊用浅绿色来表现。沿途城市用方形城墙符号来表现,没有明显的城门等建筑,表现手法较为简洁。

此幅地图尤为可贵的是有大量详尽的文字注记,尤其对各地驿站名称和间距、水闸间里程、运河的支渠和湖泊、沿途湖泊大小和储水量多少、各河厅交界等状况,均有丰富的文字说明。

需要强调的是,文字注记分为红色和黑色两种字体,红色字体详尽说明了一条驿路系统,驿路从绍兴府到北京崇文门,沿途各个驿站之间的道路里程和名称都有记录;而黑色字体的注记,则主要记述运河状况,一方面是沿途河湖的自然状况,一方面是运河官员的行政管辖范围。文字注记的字数超过三千字,蕴涵了很多值得解读的历史信息。

根据此幅地图中的注记“新河头计长二十里许,于光绪七年春间挑浚,重运由此经过”,可以推断出此图绘制在光绪七年(1881)之后。因为,宣统元年(1909),改仪征县为扬子县,而图中出现“仪征县”字样,所以反映的内容应该是宣统朝之前。而光绪二十七年(1901),运河水利由各省分筹,河运遂废[19],所以此幅图可能反映了1881年到1901年之间的运河状况。

清光绪年间(1882—1901),纸本彩绘,未注比例,经折装,2.68×925厘米。现藏中国国家图书馆舆图组[20]。

长江、钱塘江、改道山东入海的黄河、浊漳用黄色表现,而干黄河用灰土色来表现,运河用浅青色绘制。整幅地图用色较为浅淡。

运用中国传统的山水画形象画法,绘画从洞庭湖直至长江入海口,主要表现江中的沙洲、矶头。

运河南边始于钱塘江,北边经过通州到达北京的昆明湖。如图名所示,地图对于泉源的绘制较为详尽,山东段泉源绘制的尤为详细,这与山东段运河水源主要依靠泉水的背景是一致的。文字注记较为集中在北运河、永定河以及山东境内的一些支流上面,从中可以体现出作者绘图之重点在于运河水源补给。

根据地图中改道后经过山东的黄河与运河交汇处出现了“改挑新运河,陶城埠”的字样〔图七〕,时间应该是光绪七年(1882)以后[21]。而光绪二十七年(1901),河运遂废,运河水利由各省分筹,故而推测应该绘制在此之前,故而推测此幅地图表现的应该是1882年到1901年之间的运河泉源状况。

〔图七〕《清代京杭运河全图》之黄运交汇地带

清光绪元年(1875),纸本彩绘,未注比例,长卷,21×617厘米。该图现藏国家图书馆舆图组[23]。地图运用平立面结合的山水画形象画法,绘出了自洞庭湖经长江、运河至北京的水道路线。

长江段从入海口一直到洞庭湖为止,重点表现江中的沙洲。运河南起钱塘江,北达北京,其中有“闸河”之称的山东段运河闸坝密集。此外,虽然黄河已经于咸丰年间(1855)改道,但是在淮安段还是详尽绘制出这一带的水利工程。此幅地图基本没有什么文字注记。

黄河用黄色来表现,运河用青色来表现,方形城墙符号则表示重要州县,在祥云环绕的北京描绘出了城墙、城门和宫殿。

地图中还有一些需要注意的地方:一、此幅地图虽然是咸丰朝以后的作品,但是出现的“海宁县”的宁字未避讳道光帝旻宁。二、淮安段运河处标有“旧黄河”字样,而改道后行经张秋的新黄河却未在地图上出现。可见,此幅地图在绘制时有粗率潦草之嫌,推测此幅地图可能为后世摹绘之作。

整幅地图的色泽较为清浅,山川的着色也不统一,色泽不如康乾时期的鲜明。

年代判定摘录自中国国家图书馆出版的《舆图要录》[24]。

三 清代运河舆图的特点及历史原因

(1)多用方形的城墙符号来表示运河沿途重要的城池。探究其原因,应该与中国古代城市的特征有关。中国王朝时期建造城市多遵循《周礼·考工记》中“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨”的原则,因而,现实中重要州县城的形状多为方形。另外,经历了宋代普遍毁坏破除城墙、元代承继宋朝不修城墙的时期之后,明代大修城墙且清代延续明代对于城墙的重视,故而,明清时期重要城市普遍筑有城墙。因此,现实中方形城市和明清大修城墙的背景折射到地图绘制中,出现运用方形城墙符号表现城市的技法。

(2)多用象征性手法表现北京。几组宫殿在祥云环绕之中,给人仙境琼楼之感,凸现天子所居之地超凡脱俗几近仙境,体现高下之分。同时,区别于方形城墙符号表现的其他城市,表现其崇高地位。

(3)黄河多用黄色来表现。

(4)一般采用中国传统的山水画写实画法。注重山与水的表现,注重地图与文字注记相结合,不太追求地图在量度上的精确性,有艺术化的倾向。

(5)一般来说,以运河的西岸或东岸为地图的上方,不太考虑实际的地理方位。

(1)地图的制作方法粗略地分为刻本和绘本两种。其中刻本地图较为程式化,便于大量刻印和流通,但是存在墨色单一的缺点,观赏性稍差;绘本地图,一般而言绘制较为精美,色彩对比鲜明,便于区分地图中的不同地物,但是存在绘制麻烦且产量较少等缺点。

(2)地图的载体常见有绢本和纸本两种。实际上,早期地图的载体多种多样,发展到清代,多选择绢帛和纸为载体。如1978年在河北省平山县出土的战国时代的《兆域图》镌刻在青铜板上,而1136年上石的《华夷图》和《禹迹图》就是刻制在石头上的。

(3)装订形式,可以分为卷轴、经折装和册装。在版本学中将书的装订形式分为卷轴装、经折装和旋风页装三种。其中经折装,得名是因为印度等地翻译过来的佛经多是这种装订形式。旋风页装也就是册装,因为遇风时,纸页随风翻飞,宛如旋风一样,所以称为旋风装[25]。就产生时间的先后而言,依次是卷轴装、经折装和册装。

以纸本和绢本为载体的地图,其装订形式也无外乎这三种。三种装订形式各有利弊,卷轴地图使用时从右往左打开,看图者多为伏案而观,此种装帧长度较长,适合表现运河、长江等不局于一隅的地物,而图幅上下宽度较窄,一般多为30厘米上下,这就造成对沿岸景致包罗不够,并可能因为迁就图幅的宽度,造成地图中河流等地物之间的相对地理位置不在统一的方位界定之下。经折装一般为纸本,材质不易保存,同时折叠对于地图本身损耗较大,会造成折叠部位颜色脱落、字迹模糊甚至图幅断裂等状况。而相比较而言,册装比较容易保存,但是与另外两种相较,册装没有卷轴、经折装展开时开阔的视野,可以对长地段的地物有一个总体观感。册装如《运河全图》,卷轴如《全漕运道图》,折叠装如《八省运河泉源水利情形全图》。

1.根据不同时代的绘图风格,可以将运河全图划分为清前期(康乾时期)和清后期(咸丰光绪时期)两个时间段。前期色泽较为鲜亮,对比鲜明,极具艺术价值;而后期地图绘制色泽平淡、质朴。绘画质量上,后期有时会出现一些错误,而前期则很少。

分析原因,笔者认为,康乾时期运河全图绘制精美是与此时期皇帝注重运河河工建设有关。康熙、乾隆曾多次南巡视察河工,并且这一时期治河名臣辈出,各项水利工程的兴修等信息通过皇帝和河臣之间的奏议和随折河图传递。在此过程中,反映运河状况的地图是决策中重要的参考材料,故而较为精美准确。

咸丰同治年间情势大变,太平天国盘踞长江下游,捻军横行于山东、河南等地,运河沿线动乱不堪。加之运河河道泥沙不断淤高,造成河床容蓄和宣泄洪水能力日渐降低;黄河又决溢无常,改道山东入海,加大了运河治理的难度。同时,清后期,近代轮船海运兴起,其效率优于传统的漕运[],也对运河造成了不小的冲击。因此,反映在运河地图绘制上,出现质量下降的情况也就可以理解了。

分析前后期变化的原因,也应该注意到地图绘制人员的素质问题。康乾时期运河全图多为水利兴修及南巡等官方正式事件中绘制,有一些需要皇帝御览。此过程中,绘制者有些是宫廷画师,有些为河道官员,掌握材料较为充足准确甚至结合实地考察勘测,这是后期所无法比拟的。而后期虽也存在官绘本,却出现较多的民间摹绘之作,民间摹绘人在绘画功底、材料掌握、材质选取等方面都无法与前代相比,难免出现粗疏等现象,从而在总体上,更加重了地图制作上清后期不如前期的印象。

2.根据运河地图的不同用途可以粗略地将其划分为以下四种类型:

(1)运河河工图

此类图以运河水利工程为绘画重点,地图的覆盖范围一般是北起北京,南达杭州。着重表现的一般有如下区域:

其一,明代已经开挖、整修过的重要地段,比如临清、济宁、南旺分水口、南旺湖、微山湖等处。山东段运河有“闸河”之称,其大致规模在明代已奠定,清代多为疏浚、维护,故而山东段运河沿线的标识和注记较为密集,但前后变化不大。

其二,康熙时期工程密集的河段——中河流域[27]。康熙时期,靳辅开皂河口,其后又有旧中河、新中河的开挖,对于沿线的骆马湖也进行了集中整修,康熙时期黄运分离,在运河史上具有重要意义,故而此段运河在运河全图上一般是文字注记和标识较为集中的区域。

其三,黄、运、淮、湖交汇处——清口地区,黄河水浊且善徙,运河系人工河流,相较于黄河,运河水流孱弱,故而清口地区一直面临着“黄强淮弱”、“黄水倒灌”的问题。康乾时期采用“蓄清敌黄”的策略治理,兴修大量水利工程,闸坝密集,故而此处是当世及后来运河全图绘制时的重中之重,不吝笔墨。

其四,里运河沿岸的湖泊较多,如高邮湖、邵伯湖等收蓄河水,以备河水异涨;枯水时提供水源,所以也在图上体现。与长江交汇的扬州一带在绘图时也较为重视。

其五,江南运河[28],此段开凿人工河流的条件较为适宜,出现问题较其他河段少[29],故而河工图中一般不会重点表现,一般象征性地作为南边终点而存在。这一点从《全遭运道图》中杭州到镇江府段的江南运河只是表现桥梁可以看出,而大都会藏图和佛利尔藏图中南边只是到达长江,未将江南运河绘人,从中也可以看出清代在江南运河的河工水利工程方面着力较小,在以运河河工为描绘重点的运河全图中不甚重要。

咸丰、光绪年间运河河工图也较多,这一时期是运河逐渐废弛的时期,弊端丛生,清口地区黄河渐渐淤高,迫使嘉庆、道光朝改变以往策略,采用灌塘、借黄济运等办法,但救近不救远,只是暂时解决问题,此段运河一直是运河全图的重点。在黄河改道后,有些地图依旧将清口地区的水利工程绘出(如《漕运全图》所示)。这一时期黄河变迁较大,特别是咸丰五年黄河改道也在运河全图中显示出来,重点描绘张秋黄运交汇处。

(2)漕运图

不同于运河河工图,漕运图在覆盖范围上包括大运河以及洞庭湖以下的长江。多从洞庭湖开始绘制,将长江流域纳入绘画范围,一般在标注运河河工图中重点外,还着重标注长江江中的沙洲、矶头等与航运相关的状况。

关于此类地图的定名问题值得商榷,有些收藏部门将此类地图定名为长江运河全图/合图等,没有把握住此类地图的实质。根据《清史稿》志九十七《食货三·漕运》记载:“顺治二年,户部奏定每岁额征漕粮四百万石。其运京仓者为正兑米,原额三百三十万石:江南百五十万,浙江六十万,江西四十万,湖广二十五万,山东二十万,河南二十七万。其运通漕者为改兑米,原额七十万石:江南二十九万四千四百,浙江三万,江西十七万,山东九万五千六百,河南十一万。其后颇有折改”[30]。从漕粮的征集范围来看,清代的漕运不仅包括大运河流域,也包括长江流域;不仅包括运河沿线省份,也包括长江流域的两湖、江西等省,故而绘制范围涵盖长江和运河的地图一般来说是漕运之图,定名为漕运总图等更为贴切。比如《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》中收录的《全漕运道图》[31],在题名上就十分贴切。

(3)运河泉源图

顾名思义,此类地图以表现沿途泉源为主。人工河流多有水源不足、不稳定的状况,此类图即为了补充运河水源而勘察制作。

(4)运河景观图

这类地图以运河为纲,将运河沿途的景点名胜绘制在图上。一般而言,其特点是地图和绘画的结合,实际功用不同于河工图或漕运图,是运河全图中比较特殊、具有观赏价值的一种。如在运河河工图中不太受重视的江南运河,在景观山水图中则不可缺少。以康熙、乾隆南巡图为代表,是皇帝巡游盛况的再现,突出皇帝南巡驻跸点、行宫、里程以及名胜,并且多出自宫廷画师之手,绘制精美,图幅内容恢宏丰富。《京杭运道图》也属于此类。

需要注意的是,运河全图的功能用途往往不是单一的,有些地图以表现运河河工为主,但并不影响在地图绘制中出现运河泉源和运河沿途景观等。在做上述四种分类时,以地图的主要表现内容为准。

通过对运河地图的分析和研究,笔者希望挖掘出运河地图中蕴含的史料价值。进而透过对于地图材料的研究,提供一个了解历史上漕运状况、运河沿途地理状况等的窗口。同时,通过分析运河全图的绘制技巧等要素以及细分地图的类型,提供一个利用地图学视角观察运河图的路径。

附记:李孝聪先生审阅过本文初稿和修订稿,并提出了宝贵意见,谨致谢忱。

[作者单位:北京大学历史系硕士生]

(责任编辑:赵中男)

[1]曹婉如主编:《中国古代地图集》第三册“清朝部分”,页126—130,文物出版社,1990年。

[2]承蒙李孝聪先生供图。

[3]光绪十年《畿辅通志》卷八九《河渠十三·堤闸二》,页3525,商务印书馆影印。

[4]同上。

[5]清董用威等修,鲁一同纂:《邳州志》,页40,咸丰元年刻本,台湾成文出版社影印。

[6]清严型等修,冯煦等纂:《宿迁县志》卷四《建置》,页47,民国二十四年铅印本,台湾成文出版社。

[7]遥堤:驻在缕堤外,距河岸较远处,用以防范特大洪水的堤。

[8]缕堤:临河处所筑的小堤。因连绵不断,形如丝缕,故名“缕堤”。缕堤堤身低薄,仅可防御寻常洪水,在特大洪水时不免漫溢。

[9]《清史稿》卷一二七《河渠志二·运河》,页03775,中华书局,1976—1978年。

[10]同上书,页3775—3776。

[11]麟庆:《黄运河口古今图说》之康熙十五年后河口图,道光二十年(1840)刊本。麟庆(1791—1846),字见亭,完颜氏,满洲镶黄旗人。嘉庆十四年进士,授内阁中书,任兵部主事,四年后改为中允。道光三年,出任安徽徽州知府,一年后调任颖州知府。五年至九年,任河南开、归、陈、许道巡道。九年至十二年任河南按察使。十二年至十三年任贵州布政使,十三年任湖北巡抚。道光十三年至二十二年(1833年—1842年)任江南河道总督(《清史稿》卷一百九十九表三十九《疆臣年表三》)。督河期间,麟庆屡受朝廷奖赏,被誉为一河帅’。道光二十二年,南河在桃北、崔镇决口,作为河道总督的麟庆未能事先预防,被革去职务。麟庆留心科技,著有《河工器具图说》、《黄运河古今图说》等。

[12]“四十二年,上谕以仲庄闸紧封清口,有碍行运,又于陶庄闸下挑引河一道,改从杨家庄出口;并建束水草坝三座。至今粮运往来,通行无滞也。”《淮安府志》第六《运河》。“四十二年,以仲庄傍清水出口,逼溜南趋,致碍运道,诏移中河运口于杨家庄,即大清水故道,由是潜盐两利。”《清史稿》《志一百二·河渠二·运河》,页3776,中华书局,1976年。

[13]“(康熙)四十二年癸未春正月壬子,大学士诸臣贺祝五旬万寿,恭进“万寿无疆”屏。却之,收其写册。壬戌,上南巡阅河。”《清史稿》《本纪八·圣祖本纪三》,页261,中华书局,1976年。

[14]国家图书馆图题拟为《岳阳至长江入海及自江阴沿大运河至北京故宫水道彩色图》。

[15]麟庆:《黄运河口古今图说》之乾隆五十年河口图说,道光二十年刊本。

[16]同上书,嘉庆十三年河口图说。

[17]该图现藏中国国家图书馆舆图组,索书号:/034.314/20.091/1795。

[18]国家基础地理信息中心、中国地图出版社联合编制:《清代京杭运河全图》,中国地图出版社,2004年版。

[19]“(光绪)二十七年(1901),庆亲王奕励、大学士李鸿章言:‘潜粮储积,关于运务者半,因时制宜,请诏各省潜粮全改折色,其采买运解收放储备各事,分伤潜臣仓臣筹办。’自是河运遂废,而运河水利亦由各省分筹矣。”《清史稿》卷一二七《河渠志二·运河》,页3793,中华书局,1976年。

[20]索书号:/034.314/2/1860。

[21]“光绪六年,河决孙家马头,正流趋十里堡,张秋运河南坝头外八里庙沙湾一带淤为平地,潜船无路人运。东抚檄运同张上达会同东昌府知府程绳武筹办,复于史家桥下游之陶城铺另开新运河,挑河十二里抵阿城镇,与旧运河通。七年,经始四月竣事”。(民国)周竹生修,靳维熙总纂:《续修东阿县志》页29,成文出版社。

[22]国家图书馆图题拟为《长江运河图》。

[23]索书号:/034.314/2/1875。

[24]北京图书馆善本特藏部舆图组:《舆图要录》页72,北京图书馆出版社,1977年。

[25]奚榕年:《中国书源流》页139—140,江苏古籍出版社,2003年。

[26]“宣宗采英和、陶澎、贺长龄诸臣议复海运,遴员集粟,由上海雇商转船潜京师,民咸称便。河运自此遂废。夫河运剥浅有费,过闸过淮有费,催趣通仓又有费。上既出百徐万潜项,下复出百徐万帮费,民生日壁,国计益贫。海运则不由内地,不归众饱,无造船之烦,无募丁之扰,利国便民,计无逾此。泊乎海禁大开,轮舶通行,东南之粟源源而至,不待官运,于是漕运悉废,而改征折潜,遂为不易之经”。《清史稿》志九十七《食货三·漕运》,页3565—3566,中华书局,1976年。

[27]“(中河)自伽口东南经宿迁而至清口,长约200余里。”陈璧显:《中国大运河史》页432,中华书局,2001年。

[28]“由杭州起,经嘉兴、苏州、无锡、常州至镇江,因在长江之南,故称为江南运河。”安作璋:《中国运河文化史(下册)》页1411,山东教育出版社,2001年。

[29]“京口以南,运河惟徒、阳、阳武等邑时劳疏洽,无锡而下,直抵苏州,与嘉、杭之运河,固皆清流顺轨,不烦人力。”《清史稿》志一百二《河渠二》,页3770,中华书局,1976年。

[30]《清史稿》志一百二《河渠二》,页3566,中华书局,1976年。

[31]李孝聪:《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》页137,文物出版社,2004年。

文章由作者授权,未经允许不得转载。

欢迎读者阅读、选购纸本期刊。

敬请阅读:

王耀:《清代京杭大运河全图初探》,原文刊于《故宫博物院院刊》2008年第2期。

故宫院刊∣学术期刊公众号

长按,识别二维码,欢迎关注

天猫

故宫博物院

出版旗舰店

立即抢购

微信

故宫博物院

微信故宫书店

立即抢购

长按,识别二维码,选购纸本期刊

《故宫博物院院刊》

出版周期:月刊

国际标准刊号 ISSN 0452-7402

国内统一刊号 CN 11-1202/G2

语种:汉语

开本:16开

国内邮发代号:2-411,国外发行代号:MO101

每期定价:25元

订阅方式:

1、邮局统一订购

国内邮发代号:2-411

2、线上订阅购买

天猫淘宝旗舰店:ggcbs.tmall.com

店内查找“期刊悦读”,选购

点选上文二维码,通过天猫旗舰店或微信书店下单订购

投稿方式:

投稿链接:

https://ggbw.cbpt.cnki.net/EditorCN/Index.aspx

更多学术信息敬请关注微信公众号:

故宫博物院院刊

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享