只要去,就必到达

—— 关于“一起游牧2020-21”

黄梅

“我感到我的肺部激荡进风、树木和人的气息。我想,这就是快乐所需的一切。”

— 《钟形罩》,西尔维娅·普拉斯

困于钢筋水泥的丛林之中,人们的活动逐渐始于清晨打开手机,点击社交或娱乐媒体,逐渐被各种信息碎片、社交焦虑、自我质疑和无休止的购买和欲望填满。哪里又发生了战争?疫情又在何处出现了?哪个偶像和爱豆又深陷丑闻?长久居于城市的我们已经逐渐忘记了如何去感受阳光、空气和青草的味道,以及如何用简单质朴的方式与自我和自然相处。

2020年6月由琴嘎发起的“一起游牧”是近期为数不多的吸引我细细看完每一件作品的艺术项目,它以流动空间“造空间”的虚拟平台为载体,打破了时间和现实空间的限制,26位艺术家用诚意和作品细节谱写了一曲有关于自然与生命的交响乐章。在我看来,《一起游牧》向观者呈现了三个主要方向的反思:自然与当代人与社会之间的关系;艺术、自然与身体的链接;以及文化对与艺术家自我身份的映照。

两块同样的石头浸润在水中,一块是丛林和自然的笔墨,另一块由人类的肆意涂改和添加,随着时间的推移,哪一块的痕迹会被毫不留情的抹去?蒙古国艺术家策仁皮勒·阿荣特古斯(Ariuntugs Tserenpil)的影像作品《无法命名的制造-21 》(Unnameable Manufature _21) 抛出了这个问题 。伴随着流水声,艺术家用虚化处理的手指在两块并列的石头上用水迹涂抹抽象的几何图案。时间一点一滴的过去,代表人类造物的石头随着水迹的干枯,逐渐消失在漆黑的背景中;而象征着自然的岩石却留了下来,水滴在翠绿的森林背景中,缓慢的汇聚成了代表生命力的河流。艺术家使用影像的视觉语言表达了他对于自然的无限眷恋和情感。如何在城市化的过程中最大程度的减少对自然的伤害?我们是否除了此路之外别无选择?人类的造物究竟是否永恒的?这是阿荣特古斯的思考和疑问。

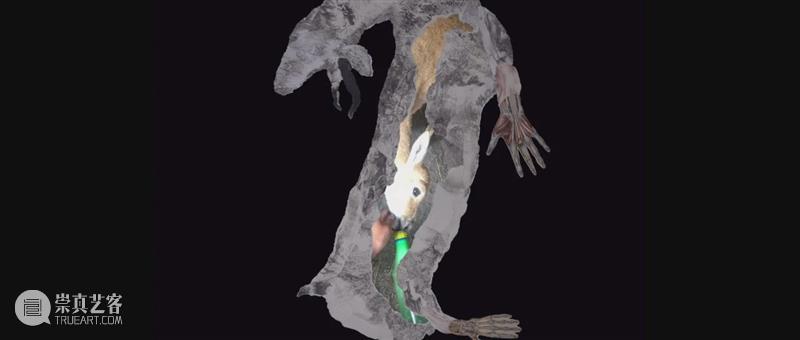

同样探讨生态破坏问题的还有蒙古国艺术家孟和琪琪格·扎拉哈扎布(Munkhtsetseg Jalkhaajav)的作品《瞪羚的梦 (2020-21)》(Dream of a Gazelle) 。在孟和琪琪格的创作下,瞪羚瘫软的躯干呈扭曲的姿态无力的吊挂着,并且本该奔跑的前蹄被替代成了人类的双手。灵长类,尤其是人类的双手本该象征着创造,在这件作品中却暗喻了人类对其他生物的禁锢和虐杀。《瞪羚的梦》由视频、软雕塑和拼贴画组成,以小动物的梦境为叙事主线,从侧面讲述了瞪羚丧命于草场围栏设立的人为悲剧故事。

有意思的是,艺术家全宝(Burenerdene)的行为/影像《礼物 (2020-21)》(Gift),则向观者诠释一种由游牧这个概念而衍生的自然和轮回的可能性。枯萎的干草映衬着矮山的萧瑟,影像中没有任何音乐,只有风声作为伴奏。宝全将聚集了对去世额吉(母亲)的思念和草原的热爱,用传统奶质工艺制作了一颗等大的牛骨头颅,并放置于家乡内蒙古科尔沁右翼前旗乌兰毛都草原上。这份源自艺术家的爱的礼物象征着一枚精神符号,正如世间万物一般,逐渐融入和消解在自然的包容和轮回之中。

这种自然轮回和循环的理念更像是一种普世价值观的层层递进的转变。这样的转变不仅仅只是表现在艺术作品的创作,同样涉及了公共教育和社会实践层面。于伯公的项目《移动的学院 (2017-2021)》(Mobile Academy) 以城市作为基点,以游牧的循环:自然—社区—城市—自然的行动方式为带领以儿童为主的学员去野外采风,学习自然的创造方式以及如何与土地相处。而刘商英的《家族树 (2021)》(The Family Tree) 则由一棵树的故事为起始点,逐渐引申到自然对于中式家族观念的影响,以及在当下大规模城市化的语境之下农牧区居民的选择困境:是离开这片扎根的土地还是选择继续守望?

自然与当代人与社会之间的关系是无比复杂的。更多时候,当代人拘泥于自身眼前的烦恼和困境,选择无视或从未认真思考过人与自然的共存方式,从娱乐和消费中找寻短暂的满足和快乐。直到污染、全球气候变暖和病毒影响到自身生活时才真正注意到问题的严重所在。处在“游牧”中的艺术家们似乎与自然有一种天然的文化、传统与血脉之间的联系,去除那片遮挡双眸的叶子⑴,他们抛出的困惑和问题正是以自身经历和思考映射了当下与有关的社会议题。这是一种自发的选择,也是一种不同的生活方式和价值取向。

多年前在网络上发现的一张物理学霍金斯能量的图表让我印象深刻,根据该图显示,生命的能量和情绪联系着身体的触觉、听觉、味觉和视觉等各种感官,而感官和情绪的能量的物理粒子震动频率使得我们的肉身以及世界呈现目前的样子。的确,感官和身体是我们感受这个世界的媒介,也是我们与自然最直接的链接。它们如此强烈,使得外在的经历和觉知逐渐变成我们自身经验,塑造了自我⑵,乃至本我⑶的一部分。在“一起游牧”中,混合了触觉、听觉、嗅觉和视觉的作品无疑给了观者的肉身感官一种最直白和强烈的冲击。

东妮尔 (NiNi Dongnier) 的《场域记录4: 每一动都是仪式 (2021)》(Field Record 4: Every Motion is a Ritual) 是我喜欢的作品之一。身为舞者的东妮尔并没有像观者预想的那样在影像中翩翩起舞,反之,她将用纯羊毛染色制作的巨型草球置于野外,使其伴着风声和牛羊的吟唱声随风佛动。高清影像让“草球”中的每一根毛发的肌理跃然屏幕之上,风柔情的抚过,糯软,滑顺,轻盈的像极了用精神的触手抚摸毛皮和草地的触感。这是自然界的纯净的美与舞蹈,舞者东妮尔更像是一位旁观者,向观者传达她对于自然的领悟。“放松,等风来”,这是多么美的哲学语境。

艺术家那林呼 (Narankhuu)、盛洁和琴嘎 (Chyanga) 的作品以不同的方式与听觉链接。在《寻找扎格斯台淖尔I、II (2020-2021)》(In Quest of the Jagastai Lake I/II) 中,那林呼用收集和采录的方式将第一部收录的扎格斯台淖尔(湖)的风、水等自然声音和第二部在他工作室的人工机器合成的电子声音做出了对比。虽然演绎源自同一个曲调,前者在野外的影像是对于记忆中家乡和自然的致敬,而后者闪着蓝紫光线的、酷酷的钢铁音乐装置是艺术家对于机械化时代的反思。不同于取之于自然的声音,低沉的,持续不断的低音琴弦声充斥着盛洁《罗布荒原上的狂欢 (2020)》(The Carnival on the Lop Nor)的整篇乐章,如黑暗中的千军万马的挺近,间接性的刺耳的婉转停顿又默念着曲折与苍凉;像极了寒冬午夜时分月下斑驳的荒原景色,又似老者在讲述和回顾无奈却又不得不接受的那些命运中悲欢离合的故事。琴嘎的影像《围栏剧场 (2019-21)》(Fenced Theater) 则是一部蕴含了社会调查实验的声音雕塑。艺术家与男女老少牧民们或并排而站或席地而坐,自然随意的聊着关于草原网围栏的看法。大风呼啸着,断断续续的遮盖了人们说话的声音,所有的语言好像被自然冲散了,又缓缓再次聚集起来,自然好像也加入了人类的讨论;孩子对话中跳跃玩耍,动物叫声的插入;到最后,观点和讨论似乎也不是那么的重要了,这一切的一切,塑造着一场无限循环的关于草原网围栏的、一直处于未完成的情景剧场。

恩和宝力道· 陶德弥德希热沃 (Enkhbold Togmidshiirev) 的作品总与气味相关,这次也不例外。在行为影像《蓝色的觉醒 (2020)》(Blue Awakening)中,迎着燃烧马粪的呛鼻的烟熏气味,他喝下烈酒,用双肩扛着蒙古包的木质框架,披散着长发,赤着双脚,从葱郁碧绿的草原出发,面容肃穆的一步步走向那堆漆黑的灰烬。

姜仓浩日乐·额尔德尼巴雅尔 (Jantsankhorol Erdenebayar) 的行为装置则是取了视觉“巧”劲的。他的灵感源于北美地区汽车后视镜里的一句话“镜子里物体比你看到的更近 (Object in Mirror Are Closer Than They Appear)”,这句话也成为了作品的名字。在艺术家的眼中,一句行车安全提醒经过仔细思考后却像是一语双关的哲学警示。姜仓浩日乐的镜子被镶嵌兽角与做旧木材的包裹中,观者可以看向镜子中的自己。你看到的是真实的自己吗?还是自己心理深处的一种投射?在我看来,这是一种对于历史和自我身份认同的观照。

我是谁?我来自何方?我们因何活在这个世界?

人来到这个世界的终极使命之一便是要找寻真正的自我。我们看似为独立的个体,可以依照自己的选择而活成自己想要成为的样子,但是我们特定的基因遗传,我们出生、我们的性别,我们的肤色,我们出生时围绕于我们的文化、家庭、宗教信仰,我们生存的时代,我们的母语,虽然是偶然的,却也是难以改变的。本尼迪克特·安德森 (Benedict Anderson) 在《想象的共同体》(Imagined Communities)中分析道,由于世界与世界间的往来逐渐频繁,人们对于其他文化之间的认识也慢慢加深,导致宗教信仰时代逐渐过去了,但是人的受苦却并未消失。上帝死了⑷,天堂解体,所以“有什么比命运更没道理的呢”?既然救赎是荒诞不经的,那么如何找出存在的意义,延续生命的形式?因而,“这个世界所亟需的是,通过世俗的形式,重新将宿命转化为连续,将偶然转化为意义”⑸。

在全球一体化和文化同质化的今天,带着当代的智识,回归自然,民族传统,文化和宗教仪式是一种自我找寻和认同的方式。艺术家乌云额尔德尼 (Oyunerdene) 在装置作品《我的空间 (2021)》(My Space) 中,将传统的蒙古画技艺进行了当代性的拓展和延伸,历时一个月,她在白色的丝绸上用笔墨勾勒描绘了与自己有关的游牧生活的一日,并把丝绸置于她家乡牧场的马匹身上。白布随风飘动,那些画中的人物和景物也似活了般运动起来。强烈的阳光将草地和周边景色反射在白绸上,双重画面的叠加犹如风撩起了鳞波湖面中的水月镜花,眩目异常。蒙古族音乐家蒙柯卓兰 (Munkhjul)的《轻柔的风 (2021)》(The Wind is Gentle)中对于蒙古长调与电音的运用,和藏族艺术家边巴 (Pen Pa)的《窗 (2020)》(Window) 里对藏族传统民居里窗户的拓印和以此为基础的画作,都可以展现艺术家们以当代视角对于自身民族传统文化的提取和再创造。

刘成瑞的《双格达 (2013-21)》(Shuanggeda) 则是个有趣的例子。艺术家认为“ ‘血统’和出处已不是将自己归类于某一个群体,而是作为个体在当代的普遍性中延展出另一个完整丰富的想象空间。⑹” 带有隐喻意义的火圈,或现代的或民族的服饰,仪式化的行为和缓慢的长镜头贯穿他的系列作品,刘成瑞对于自己作为生活在城市的游牧民族后裔的身份和被汉族姓名遮蔽的少数民族血统不断进行着回应。

当然,这也引申出了当下激烈的讨论:当代艺术是否不需要呈现民族性和特殊性?对于民族的符号和自身传统文化的强调是否构成了“异域风情”或者是将作品限定到了一个范围之内?我觉得还可以把这些问题放大到:中国当代艺术是否不需要呈现中国性?是不是运用了民族、或者中国传统文化和符号便疑似是一种“东方主义⑺”,没有站在“全球的学术背景”下与世界平行?我们假设这些疑问都是肯定的,那么,那些完全洗去自身文化背景,全盘接受其他文化作为主导的艺术家们,难道不是文化同质化的牺牲者?这也许在某种程度上也是一种独立思考能力的缺失。正如艺术家乌日根 (Urgen) 在《来自地球的声音 (2020-21)》(Voice from the Earth) 中的宣言 (manifesto),他很好地回答了上述这些问题:“艺术是自己选择的行为,我的艺术服从自己的内心,并跟着感觉探索历史、时间、空间和现实意义的生成中。作品是我进入社会和文化对话的媒介,同时也是我在处理身份认同或历史背景时,诠释其差异的过程。艺术是通过转换形式和空间并借助媒介来实现作品对现实的介入。所以,艺术家对世界的思考是投射这个世界的裂痕,而不是当下的和解。⑻”

“一起游牧“是一场自主的、移动的关于民族文化、身份认同和场域的艺术实践。它并不是刻意讨好谄媚、夸张浮华或者是趋于机构和商业形式的。反之,独特、朴素和具有诚意的作品让人感动。这或许也可以让人们逐渐意识到多元的文化、不同的生活方式和价值观的有趣和生动之处。通过那些非同质化的文化声音而反思趋同的当下。游牧在于过程,而不在于结果。每一次的上路都有未知的挑战和崭新的经历,而这些不确定性和无常恰恰是生命里最有韧性和活力的部分。

后记

去年,我因即将在2022春季出版的新书“Xina avui: minories, cultura i societat” (《今日中国:少数群体,文化与社会》) 对琴嘎进行采访时,他曾对我提到一句很有启发的成吉思汗箴言:“不要因为路远而踌躇,只要去,就必到达”。对于内蒙古和蒙古国当代艺术的了解和研究,于我而言更像是打开了一扇无比丰富和有意义的大门。“一起游牧2020-21”今年六月底第一季结束,同时也是一个新的更具潜力的开始。愿“游牧”持续生长,远走在打破文化壁垒和偏见的路上,创造未来更多的可能性。

2021.9.

关于作者

黄梅,生于1989年,现居于西班牙巴塞罗那。研究员,独立策展人,大学教师,巴塞罗那大学人类学博士候选人。现任西班牙布朗卡纳·拉蒙优伊大学(Blanquerna,Universitat Ramon Llull)大学亚洲部总监,巴塞罗那大学AASD (Art, Arquitectura i Societat Digital)、巴塞罗那自治大学INTER ASIA研究组研究员。曾任英国曼彻斯特华人艺术中心研究策展人。2014年硕士毕业于英国伦敦大学金史密斯学院策展系,2011年本科毕业于四川美术学院版画系。

一起游牧|于伯公《移动的学院》

Go Nomadic Together|Yu Bogong

Mobile Academy

移动的营地以“游牧”露营的方式在城市中游走驻扎交流,这一行动通过重现游牧的精神性来回应今天社会主体所面临的精神困境和心理压力。正是这样的处境将我们的焦点引向“游牧”(平等、节制、和谐、自然)人与自然和谐共处的问题上来。

Go Nomadic Together|Narankhuu

In Quest of the Jagastai Lake

生长在城市里,从小经常会去到附近的草原找寻身份的自我认同。与生长在牧区的蒙古人不同,草原、马背、自然是他们现实的家,而我在钢筋混凝土中生活,心里是奔放的。从小这种身份的印记与环境的造就便在矛盾中冲突着。

Go Nomadic Together|Ariuntugs Tserenpil

Unnameable Manufacture

面对人类对自然的破坏,我希望能够通过艺术的语言,以独特方式表达个人情感。在逃离游牧文化,向所谓的城市化转型的时期,我们如何最大限度地减少对自然的伤害?我们是不是要表现得除了无止境地消费之外别无选择?我们的信仰是什么?这些都是我在作品中提醒人们反思的问题。

一起游牧|那顺巴图"Nameless Wind"

Go Nomadic Together|Nasanbatu

Nameless Wind

一起游牧|姜仓浩日乐·额尔德尼巴雅尔《镜子里物体比你看到的更近》

Go Nomadic Together|Jantsankhorol Erdenebayar

Objects In Mirror Are Closer Than They Appear

一起游牧|盛洁《盲音》

Go Nomadic Together|Sheng Jie

The Sound of Blind

时间只是一个界定,艺术提供的一直是另一个维度的观察,一种在人的内部思想与外部环境的对抗中所形成的思考变量,游牧是将这种变量用”生“与“活”的方式去立体化。

一起游牧|孟和琪琪格·扎拉哈扎布《瞪羚的梦》

Go Nomadic Together|Munkhtsetseg Jalkhaajav

Dream of A Gazelle

“瞪羚的梦”是一个装置三部曲,由视频、软雕塑和拼贴画组成。各部分由瞪羚的梦这一虚构故事贯穿,相辅相成,再现了蒙古草原上正在上演的悲剧。牧民们在草原上围起了篱笆,瞪羚的草场不断缩小,这些小动物钩到了篱笆的铁丝网上,最后送命。大众对此知之......

一起游牧|乌日根《来自地球的声音》

Go Nomadic Together|Urgen

Vioce From The Earth

一起游牧|边巴《窗》

Go Nomadic Together|Pen Pa

Window

独轮上的双头马正表现了当下这种两难的选择。一个车轮代表了所有选择中的个体以及可以选择的道路,不过正像独轮车一样,要前前后后来来回回地运动,才能保持平衡。只要在运动,独轮车传达的就是前行的观念。

一起游牧|刘商英《家族树》

Go Nomadic Together|Liu Shangying

The Family Tree

一起游牧|伊德尔《腾格里塔拉》

Go Nomadic Together|Yider

Tengertal

记得小时候听老人说过一句话,我们蒙古人能看的很远,可是更关心眼前的羊群。天堂在心里,草原在眼前。

一起游牧|全宝《礼物》

Go Nomadic Together|Burenerdene (Quanbao)

Gift

主要涉及人与自然的平等关系、文化遗产的保留与保护以及限制个人空间与社会的影响、人际关系等主题。有了土壤和能量的交流,每当迁移到一个新的地点,我们都会感受到它的味道。

草原上 门是不锁的 有一天毡房的门被锁上了 从此没人能进入 钥匙在我的怀里

一起游牧|乌云额尔德尼《我的空间》

Go Nomadic Together|Oyunerdene

My Space

我们所能谈的仅仅只是游牧作为一种文化的意义,但谈论这种意义的前提还是需要用身体的移动来回应和整体理解。

一起游牧|刘成瑞《双格达》

Go Nomadic Together|Liu Chengrui

Shuanggeda

本来,我们可以 举起这块燃石 以牧者或吟游者的身份 但时空已破碎 我们被压在燃石之下 燃烧,并沉默

一起游牧|顾桃《萨满地图》

Go Nomadic Together|Gu Tao

Map of Shaman

我始终没有鼓起勇气远行 而这一次 在父亲走了十五年后的今天 到未来 我继续延用父亲的田野方式 在路上用文字和镜头呼吸 这是萨满地图路的开始 不盼归期

一起游牧|蒙柯卓兰《轻柔的风》

Go Nomadic Together|Munkhjul

The Wind Is Gentle

全球文化如今进入了一种迷失方向的状态;土地和自然之间失衡,无法找到未来的方向。迷失似乎形成了一种清晰的尺度,亦或与地学系统形成连结;甚至是一次简单承认空间与方向被重置定向的开始。

这件作品由3D软件制作,是我的大型自然渲染场景实践项目的一部分。模拟自然的过程是一种冥想练习,激发我更仔细地去观察自然世界的美丽、语言和细节。

一起游牧|琴嘎《围栏剧场》

Go Nomadic Together|Chyanga

Fenced Theater

海报设计:琴嘎,Logo设计:柴佳琪

游牧,是传统游牧民的生产和生活方式形成的政治结构和生存机制。随着人类历史文化的衍变,游牧作为一种文化形态,给世界提供了不同的思维与感知的维度。游牧的动态结构,不断地改变和跨越主流观念与经验的边界。在全球化席卷世界的浪潮中,游牧的当代性价值反向地浸入我们的日常生活,价值观的差异与多元的结构逐渐生成,呈现出重构当代生活方式的趋势。

个体的艺术实践,在与自然共生和与现实撕裂的处境中,身体的移动,使得对事物的认知产生不断变化的感性逻辑,这对于打破主流的认知壁垒尤为重要。游牧的当代性实践,涉及范围广泛,关乎历史、人文、自然、信仰、现实处境以及生活方式的变化等相关问题的讨论,每个人都有切身的体验和见解。通过此次从“独自”到“在一起”的艺术实践的聚焦,26位艺术家个体的行为方式汇聚在一起,探讨当代艺术生活的游牧化,以及ta形成的力和内在逻辑结构。

所邀请的26位艺术家,来自多个民族、不同的生活地域,从2020年6月20日开始,自主选择时间和地点,进行个人化的“游牧”艺术实践。历经一年,作品已经全部完成,艺术媒介多元混合,包括雕塑、绘画、装置、行为、影像、声音、音乐、舞蹈等;实施地点在不同国家和地区的草原、沙漠、山地、城市,亦或是互联网世界;他们所探讨的核心观念都指涉“游牧”的传统与现实、生存与信仰、主体与他者、身体与自然、直觉与理性、临时与生长、感知与方法的关系等,这些思想的能量汇集在一起,探讨是否可以一起重新搭建我们的日常生活?

“新冠”病毒在全球蔓延的语境下,“一起游牧”是一次打开的“游牧”艺术项目,选择在互联网平台上陆续发布内容,是一次跨区域的个体艺术实践与观点的刷新和敞开,促使我们反观自身所处的差异与多元的现实、异质同构的观念壁垒的同时,需要不断讨论与行动。这仅仅是个开始,“一起游牧”持续以“转场”的方式参与到艺术与生活中去。

Nomadism involves political structures and living mechanisms nomads formed over years in their production and life in the traditional sense. Along with the evolution of human history and civilization, this cultural pattern has offered the world a different perspective of thinking and perception. With a dynamic structure, it is in an ongoing process of changing or crossing the established border of conventional concepts and experience. The contemporary aspect of nomadism, amid overwhelming globalization, has reversely penetrated our daily life and brought about differences in values and pluralistic structures, revealing the trend to re-construct our way of life in the contemporary world.

To individuals engaged in art, while co-existing with nature and detaching himself from reality, the movement of their physical beings leads to dynamic sensibility-based logic, which is more than necessary for breaking the conventional pattern of understanding. The contemporary practice in nomadism covers a wide range of topics, from history, culture and nature to belief, reality and changes in life style, offering a platform for everyone to share their unique experience and understanding. This art project, from “ individual” to “collective”, brings 26 different individual events together to explore the possibility of a nomadic contemporary art life, its formative power and inner structure of logic.

Starting from June 20, 2020, the 26 artists invited from different ethnic backgrounds and different areas, chose freely when and where to carry out their individual “Nomadic” projects. After a year, all the projects are now ready to meet the public. These works employ a variety of media, including but not limited to painting, sculpture, installation, performance, video, sound, music, dance, etc; the places where these projects are carried out internationally can be a prairie, a desert, a mountainous region, a city, or even the cyberspace. For all the diversity, their core ideas all focus on relations between tradition and reality, survival and belief, the self and the other, the body and nature, intuition and reason, temporariness and growth, perception and methodology... These insights assemble here to examine the possibility to rebuild our everyday life.

With the COVID-19 pandemic continuing to rage across the world, “Go Nomadic Together”, as an open “nomadic” art event spanning different regions, unveils in the cyberspace projects to reshape and exchange experience in individual art practice and the underlying ideas, encouraging reflection on our reality of difference and pluralism, as well as on conceptual barrier of isomorphic nature on one hand, and continued discussion and action on the other. What is presented here is only a beginning, as “Go Nomadic Together” is about sustained efforts to participate in art and life in the way nomads shift from place to place seasonally and territorially.

Rhizomic Space, with no bricks or motar, is founded as a nomadic space by Chyanga (Qin Ga) at the end of 2011. Working through different channels and in different forms, it chooses social public spaces with mobility to launch and organize experimental art projects to explore the extension of contemporary art in social public places, the contingent aspect of space production, temporary structures, sustainable force, and the sculpture of transmigrated life. It has completed a series of projects, including “Packing Case Project” (2012-2014), “One Dream Project” (2012-2013), “Read Flag Primary School” (2014), “Make Waves” (2013-2014),“Fly Together: Shijiezi Village Art Practice Project” (2015-2020), “Volunteering Project: People ’ s Kindergarten” (2016-2017), "NomadRelays Project" , "Go Nomadic Together Project "(2020-) is currently on show.

文字、图片、视频版权归艺术家和造空间Rhizomic Space所有,转载必须和我们联系!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享