视域剧场|王璇

王璇在其作品《无题》系列中,以高精度的细腻笔触,将日常物与欧洲古典油画中的图像并置,以一种“无差别置入”的方式,将本应毫无关系的元素进行组合。当艺术史中的经典人物形象穿插于或异型或具象的静物间,游离于画面边缘处看似“故障”的当代技术产物的痕迹荒诞却又和谐。任由事件在时间中自行生发、堆砌后,随机截取一个横断面,当所有突如其来、毫无征兆的思绪片段被堆叠于同一平面,形成的“空间”所带来是的视觉、思维上的欺骗。

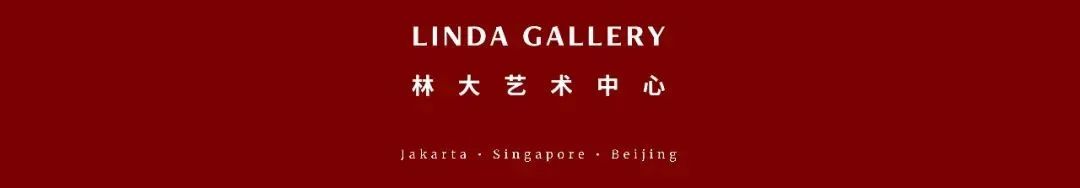

王璇, 无题, 布面丙烯, 70 x 60 cm, 2020

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 70 x 60 cm, 2020

“混乱和无意义是秩序和意义之母,意义是那些已经成形且不会再形成的东西。”[1]

对王璇来说,“人”与其它物件本质上无差别,故在创作时有意模糊人物形象,让人与画面中的其它物体处于同一价值、意指层面。已出现成为秩序的话语便属有限了,成为了符号机器[2],其实艺术符号与桌子椅子在不同程度上是同一符号机器,均属“已成形且不会再形成的东西”,只不过,被形成的原因与时期不同。此处,王璇就是在消除人为造成的观看误区,削减了这些图像的能指意义,使其成为了真正的“符号机器”。此时,画面仅承载艺术家的“自我意义”,而不能被纳入世界,世界即成为了元素集成,仅承载“存在意义”,而不能被纳入观念。

此处王璇将表达实体自身安置于能指与非能指的交汇点上,以此方式,给出了明显的符号及强内容,“启动了符号的信息机器”,同时凌驾于此行为之上——以此“逃离了语言学特有的公理系统”[3]。

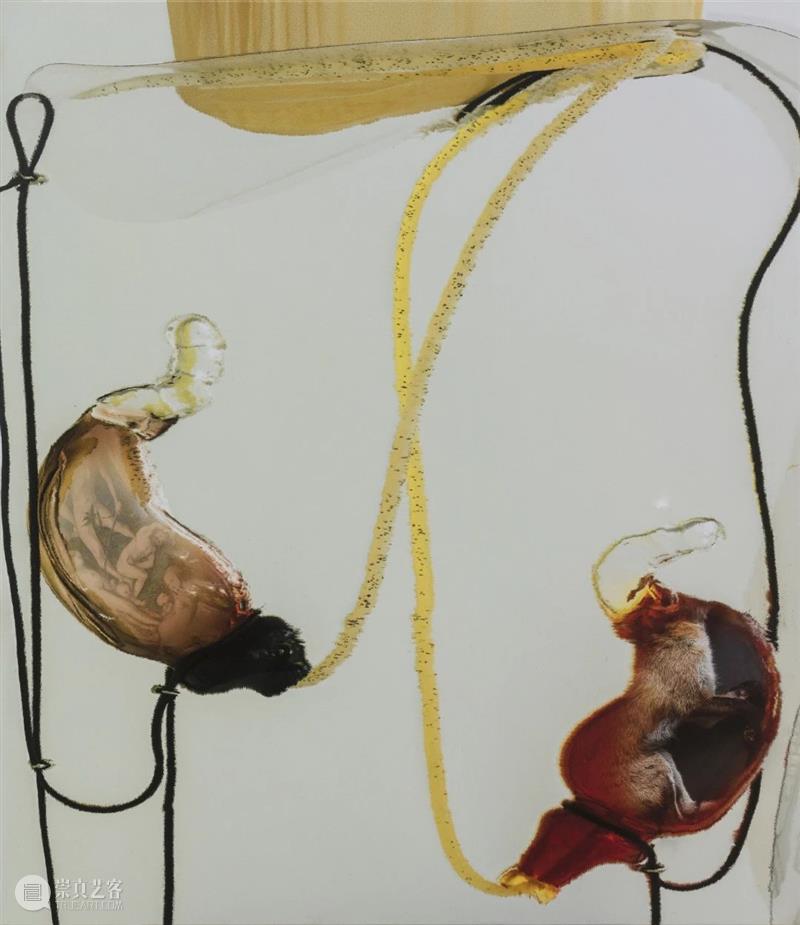

王璇, 无题, 布面丙烯, 100 x 80 cm, 2020

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 100 x 80 cm, 2020

王璇, 无题, 布面丙烯, 100 x 80 cm, 2020

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 100 x 80 cm, 2020

他创作典型的强符号性元素,然而以另一种使用方式来解构其能指内容,无论是中世纪壁龛画,还是弗拉芒画派的各个符号,都在被王璇置入这个荒诞的画面之时,“它独立的物体性消失了”。

艺术的两种形式:仅存艺术家主观性的情绪输出画面;或是写实的描绘记录,传达实在的客观含义。然正如马丁·布伯所说:“主观性是无灵魂的上帝,客观性是对象化的上帝,前者乃虚假自由,后者乃空幻恒定,两者皆与实在背道而驰,两者皆妄图取代实在。”[4]故只有真的将概念本身抽去,就无主客观的判断,只有自身位于上帝的位置,方可观照最单纯的画面本身,从而逃离此自我表达与沟通的囚笼。

[1] [瑞士] 荣格. 红书 [M]. [英]索努·沙姆达萨尼 编译. 周党伟 译. 北京: 机械工业出版社, 2016, p330

[2] [法] 菲利克斯·加塔利. 混沌互渗 [M]. 董树宝 译. 南京: 南京大学出版社, 2020, p5:

"解构主义思潮既没有将自律性也没有将特异性提供给这种非能指的符号体系。言语活动的非能指构造被化约为我所谓的“符号机器”(des machines de signes),化约为语言(la langue)之言语活动的、意指的构造。"

[3] [法] 菲利克斯·加塔利. 混沌互渗 [M]. 董树宝 译. 南京: 南京大学出版社, 2020, p4

[4] [德] 马丁·布伯. 我与你. 陈维刚译. 上海: 商务印书馆, 2015, p106

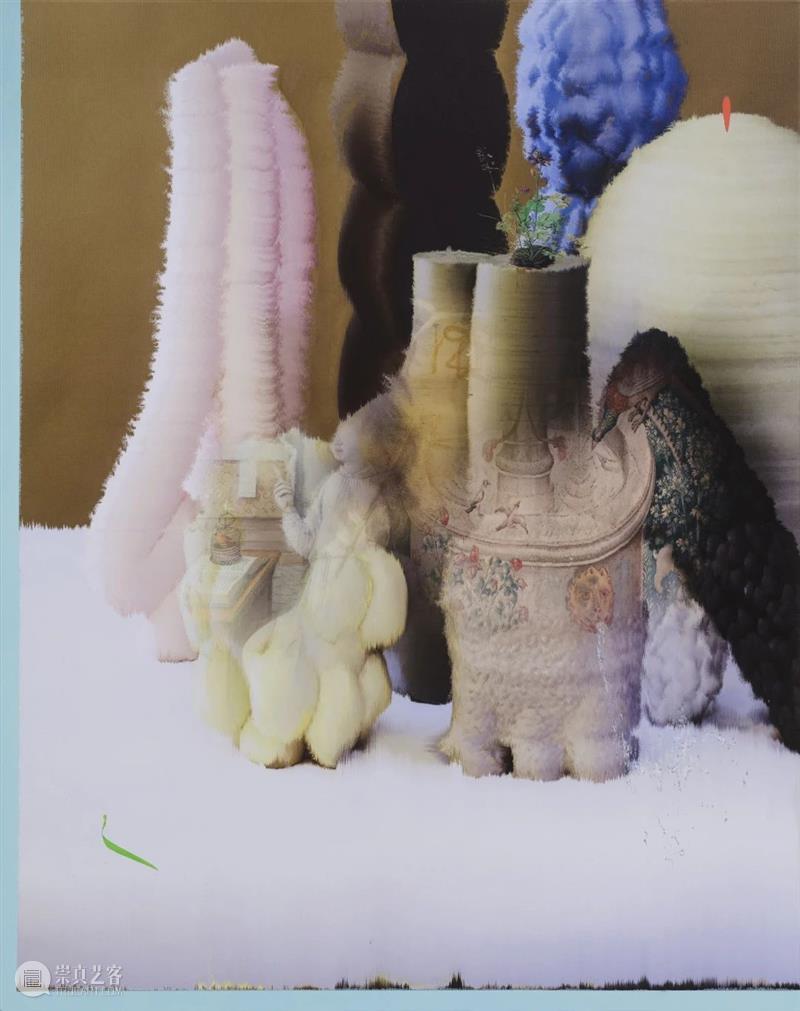

王璇, 无题, 布面丙烯, 160 x 120 cm, 2020

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 160 x 120 cm, 2020

艺术家采访:

您最喜欢哪个艺术流派?

很多,现代或古典时期的都有,文艺复兴、十四世纪的和中世纪的绘画,具体比较喜欢一些德国的艺术家。虽然我的作品观念上来讲比较概念化一些,但其实我的思维比较偏向古典,我特别喜欢中世纪的艺术。

那你觉得中世纪的绘画和图像,最吸引您的是什么?

它们看不出什么太高的技术性,但却让人觉得特别精彩、朴实。之后巴洛克、新古典的时期,对我来说就太技术了。中世纪的作品挺土的,我就喜欢那种土味,尤其是那些壁画。那时候的图像比较明确,不像后来的时期那样讲究材料、或是技术的完美。我喜欢的这些都不是看起来画面非常精美的,比如鲁本斯,还是显得很有图像和绘画感。我最喜欢的是戈雅。

其实纯粹审美和图像符号像是艺术表现的两个极端,您是有意在创作中消除图像的符号性吗?

像培根是想创造一个自己的形象,而我感兴趣的是把历史上的很多作品重新组合起来,我作品里的那些形象其实都是从艺术史里面来的,或是一些历史的图片,这些图像其实都是我借用的,我只是把它们进行了改动,或是重新联系起来而已,从而产生一些新的关系。

看起来客观,但因为是我把它们安排在一起,组合还是属于主观的。其实它们之间并没有什么特殊的意义,我不喜欢有象征性的东西,不喜欢把它们限定起来。

那您有没有想过,也许已经将自己封闭在一个纯粹美学的飞地?

这是肯定的,所有的元素或需要安排的地方,要组成一个完整的画面,它的呈现就是确定的,那最终必须是封闭的。和很多新的艺术形式不一样,对于绘画,框架中的是一个完整的视觉空间,像一个小的世界。只要你觉得它已经结束了,那就必须是封闭的,让人觉的他已经完整了,但其实它永远不完整,我感觉有些画好像可以画一辈子,但你又必须要停止。

王璇, 无题, 布面丙烯,100 x 100 cm, 2020

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 100 x 100 cm, 2020

有没有过已经画完的画,觉得应该要做些改动,再返工?

经常有。但不能经常这样干,会感觉永远完成不了。有时候认为画完了,几个月半年后再打开,会觉得好像很多东西还可以改,这是永无止尽的。尤其送去展览之前,都不知道怎么办,可能我有点强迫症吧,总是不由自主地设想一种视觉上的完美,但其实这种完美是不存在的。

一张画面确实可以不停地改下去,但也许就和初衷不一样了,或者会变成另外一种空间或画面结构。一件工作永远也不能完成,有时候不是一件好事,人要学会停止,必须放弃,展开新的工作,只专注在一件作品上,是走不远的,需要尝试新的东西,才能走得更远。

一直以来都是这样比较细致的风格吗?有没有过风格上的转变?

有,现在和我学生时代差别很大。刚来德国的时候,我走的是抽象表现主义的风格,后来形态越来越明显,慢慢从抽象里走出来。当时感觉在抽象里走入了一个死角,过于形式主义,就开始尝试很多其它东西,比如装置,或是混合媒介的绘画。还在石头上,或是用电锯把木板锯开,画在上面。

为什么最后还是回归架上了呢?

我一直没有放弃架上,它对我来说是最单纯的。我对材料其实不是很敏感,比如我做雕塑会很糟糕,我对材料天生有些不敏感或抵触,所以总想去掉一些材料的感觉,必然回到绘画。我有时是想要掩盖一些常见的绘画性,比如把画面处理得非常薄、平均,几乎看不出笔触,让材料感不那么明显。因为我觉得那些笔触是有情绪的,我想掩盖自我的情绪性,把注意力都集中到我展示的东西上。

这和您的性格相似吗?您这样的创作方式,是否有在压抑自己的性格呢?

不是,其实我性格不是这样,我的画都看不出我是白羊座的。

也不算压抑,这只是习惯问题。不代表我要画的多富有激情才能表现自己,因为首先我觉得艺术不是要展现自己,不然就像写日记,只写关乎自己的东西,对于艺术作品来说这样很无聊。

我的个性放到整个世界历史上来讲的话,根本不重要,啥也不是。作品的冷静其实就是不想让我的情感或个性表现得那么明确,它应该是含蓄的。

王璇, 无题, 布面丙烯, 160 x 120 cm, 2021

Wang Xuan, Untitled, Acrylic on Canvas, 160 x 120 cm, 2021

您怎么看待古典艺术中符号意指性非常强的那些流派呢?

以整个画面的空间或结构来说的话它们非常完美,只是我没有选择那样的方式。它们的人物关系,或场景布置上,都有很强的故事性,这是我想逃避的。

我的作品里很少出现人,有人或有脸的地方就会很模糊或是五官很不清晰,我想抹掉人物的性格或性别的特点。因为人太重要了,无论你怎么画,只要画面出现人,大家就会觉得那是画面的中心。

但我觉得人物形象应该和其它东西是一样的,才会比较平均,比如人和杯子在一起,大家总觉得,那杯子是给人使用的,但人也可以被杯子使用。人是有五官的和身材比例的,那在被看到的时候,大家就会不由自主的判断这个人是不是太胖了,或太瘦了,我觉得有时候这些对我来说并不很重要。所以我比较想让人别那么清晰,更像是木偶,它应该和其它东西的重要性是一样的。

很多时候都只是错觉,让你觉得应该是怎样。我以前画过一个人站在桌子上,别人都说像观音,其实只是因为用了一种手势,或特定的场景,才让人有这种感觉。就像那些风景,你觉得看起来像中国的山水,其实有山有树,人就很容想到中国山水,但其实就是个很普通的石头山,加几棵树,在哪都一样,很普通。我的画面里出现的所有具象的东西其实都很普通,并不特别。只是表面相似,其实并没有那么神秘。

采访/文字:黄佳茜

林大艺术中心 北京

视域剧场 第一幕|2021.08.14 - 09.02

「王璇、付帅、戴丹丹、黄冰洁、贾鹏森」五人联展

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享