提示:点击上方"上海油画雕塑院"↑免费订阅上海油画雕塑院最新活动资讯!

提示:点击上方"上海油画雕塑院"↑免费订阅上海油画雕塑院最新活动资讯!

展览现场

减笔之韵

李诗文:我看到了你发给我的梁楷《秋柳双鸦图》,你喜欢梁楷的作品吗?

石至莹:其实我喜欢的蛮多的,董源、范宽。《溪山行旅图》是我最爱之一。但看到这张《秋柳双鸭图》的时候,就有汗毛竖起来的感觉,因为它很精炼,几笔就讲清楚我一直想要走的那个方向。《溪山行旅图》它是一个场景,很宏观的一个大的场景。但是这件作品是从一个微观入手,我当时看到这画枝的两笔,就觉得他太厉害了,他同样的这一笔里面包含了三种我觉得绘画里面很关键的三个要素,它既有笔韵,又有笔墨的趣味,同时它又是一根枝条,同时这三者都在一笔里面,所以我觉得特别厉害。

李诗文:这个就是中国画的一些典型的特征。

石至莹:对,在他这里特别明显。

所以中国绘画它是一种综合的表达,按照齐白石那种说法,妙在似与不似之间,似是与物象相似,不似就是艺术家主观创造、情感生发。这幅绘画是典型南宋时期的作品,《秋柳双鸦图》是梁楷所画册页中的一开。而且你有没有发现这张画它的构图还有一个很特别的地方?它就是一个太极图。

石至莹:对。

李诗文:太极是运动的,中间弧形枝条把圆形画面分成互为补充的两个部分,里面各有一只鸭子,形成一种动态的流动感。

石至莹:但同时你一看就知道这根枝条又很写实,所以很佩服。

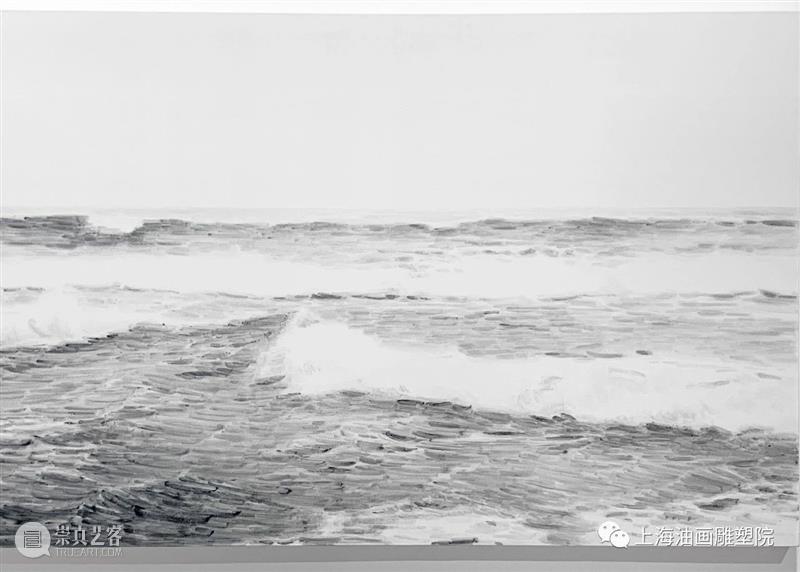

石至莹《海浪3》布面油画 130×200cm 2021

石至莹《海浪5》布面油画 130×200cm 2021

道法自然

李诗文:你的绘画其实也是向内走、向空的方向去寻找,不追求对客观的实体的表达,包括你的用笔、色彩处理也有这种倾向。

我觉得画画也是,选不同的题材也是为了去进入不同事物,然后又转换成不同的绘画方式。比如说海水要用这种方式,草那种方式,石头又是一种方式,不一样。同时这也是一种方法可以让我突破一些局限,我不想用一种固定的风格去表达所有的东西,因为我觉得这样时间久了之后,很可能会有一种风格的局限或者是形式的局限。我在很多中国古代绘画里看到,比如说树有树法,石有石法,水有水法,其实这是一种很好的方式方法,让自己脱离自我去进入那些事物。当然这也有个弊端,如果之后的人只是照着这种程式化的方式去画的话,可能又落到了这种画法的程式当中。

李诗文:对,有这种毛病存在。但是我觉得你油画表达的方法还是挺中国的,因为中国绘画的许多画法就是这样的。

石至莹:对,其实这种画法还是非常写实的。我之前去西北祁连山那边看,北方的山,真的就是这种皴法。如果是画出来,你就觉得很像。

李诗文:披麻皴、牛毛皴、卷云皴,各种各样的皴法,是画家为了表现对象,在与自然交流中,在大对自然观察中摸索总结出来的。

石至莹:面对自然,然后他们提取和选择。

其实你的这种方法你也不是对景写生,但是你肯定是接触过自然的,由观察和感悟中得来的。

石至莹:我画的这些东西也是从现实中来的。只要是能去到的地方,我基本都去拍照、拍视频。

李诗文:你有实地考察的经验就有感受,然后根据感受,寻找到自己的方法,你的方法不是传统的中国绘画的这种笔墨,是利用油画的本身的这种语言、色彩、肌理,厚的、薄的、各种各样的笔法去对应它,这种笔法和中国的传统笔墨在价值意义上是近似的。

石至莹:其实还是要回到这个东西,它本身带有的这种质感,你用这种笔墨去对应它。其实还是这个方法。

这些东西也是一个艺术家的修养所在,也是绘画本身的魅力所在,行家可以玩味的就是这些。但是对于一般没有什么特别艺术修养和基础的人,看这种绘画可能觉得比较吃力,他可能只把它当成一个图像来看。

石至莹:如果只是看图像的话,看上去反正都差不多都是这样。但就像有时候很多老外看中国画看不进去,他们觉得中国水墨画都差不多,反正就是画的山水花鸟,有什么太大区别?但里面区别其实很大,只有画进去才知道。

石至莹《海浪4》布面油画 130×200cm 2021

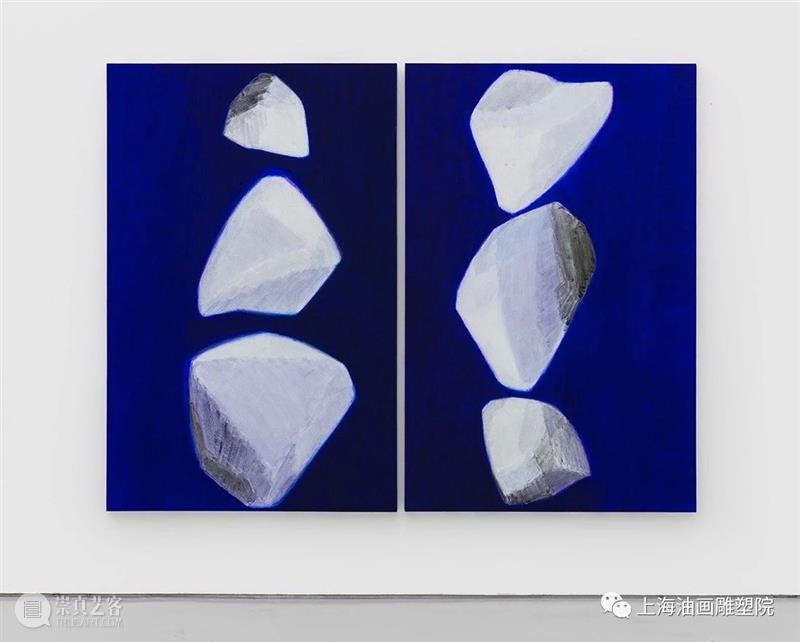

石至莹 《白石No.2,3》布面油画 200×130cm×2 2017

气韵与呼吸

而且我学到龚贤的一个好方法,因为浪是白的,我基本就不处理,那我如果里面不去塑造的话,又如何把白的画成有厚度的?然后我就看龚贤,他的云不就是留了很多白嘛,但又会有厚度的感觉。据说他画了好多年,很长时间他一直在研究,没法把云画得有厚度,始终很单薄,然后他就去求教老师,他老师就说告诉他,你只要把云的周围画厚,云自然就厚了。我就看龚贤的处理,周围的树林包括其他什么都会层层叠叠很厚,中间还是个白的。

李诗文:中国画讲究计白当黑。往往不直接画这个主体,而是把主体所处的环境、周围其他东西画好,主题留在那一点笔墨不放,就自然而然出来了。

石至莹:而且还就不单薄,厉害。

李诗文:这种方法非常高明,给你留下了无穷的想象。如果真的面面俱到,刻画具体,一览无余,就什么趣味都没有了。把这个山留在那,我不画,我把其他地方或者背景做足,然后你会感觉到这是个山,山在虚无缥缈间,似有似无,那种韵味、意趣的就全出来了。

石至莹:我觉得这个非常高级,而且他不虚头巴脑。比如说有时候看古代画论,觉得有点虚的,就像我们如果只是看太极拳拳谱,如果不去练的话,是看不明白的。如果不落实到实际的具体的方法上,其实很难去做的,理论其实还是一个很抽象的层面,但你落实到画上就是很具体的层面。

李诗文:画论这个东西其实是很重要的,因为古代画论不是理论家写的,全是画家写的。如果你对于绘画本身的实践不到一定的高度,不到一定的积累的时候,你看画论会看得云里雾里。

石至莹:其实就是和拳论一样,基本都是自己会打拳再写的。

你刚才还讲到一点,我觉得很有意思,你讲的这种流动感,其实中国绘画的最大的一个特点就是流动感,山石的气韵也是流动的。

石至莹:那个形都不是一个固定死的形。

中国的山水画的构图,讲究起承转合动态的呼应和流动。这些往往是意会的。虽然有人总结了很多各种各样的技巧,但在实际运用时千差万别,起承转合,这地方重一点轻一点,浓一点淡一点,对比强烈一点,还是对比弱一点,都会影响到整体是否贯气。

说起来是有点虚,但是我因为画画也会看很多艺术家的作品,这个逻辑就很对,很多我喜欢的绘画它都有呼吸感,那种呼吸感很抽象。如果落实到具体画面,比如说像图伊曼斯,他画面呼吸感很强,其实就是笔痕和虚实关系。而且他所有的这种形其实不是那么确定的,他很肯定的在画这种不确定的形,他处理得很好,包括他的老师Raoul de keyser,我觉得都是属于这种类型的,就是一个形或者一个平面的视觉逻辑它还在,但它背后还有一个是呼吸的逻辑,我觉得这就做得很高级。你看这张画的时候你和他是有交流的,不只是一个平面构成。

李诗文:好的绘画的确是这样,不论是东西方。

石至莹:我以前画册上看极简主义的艾格尼丝·马丁的作品,觉得这不就是画线条嘛,在画册上看不出感觉,就是平面的图。后来在美国一个博物馆里看到她原画,一下子发现不一样,她的原作居然是有呼吸感,这是很强的一个体验。

李诗文:她那种东西可能比较微妙。

反正至少是我个人喜欢的绘画,这一点是非常重要的一个因素,所以我在这一块我也会花很多心思去研究。

李诗文:中国绘画讲这种呼吸感,它讲的其实就是气韵生动,要有流动感。

石至莹:其实说的话就是很抽象,关键是具体你怎么落实做到。

李诗文:而且要求你连贯,要能运动起来,要有呼应,“一动无有不动”“上下相随”。好多东西是相通的,所以中国古典文化、太极讲这些东西,是有非常深刻的内涵,古人从自然中从实践中领悟的大道。在西方绘画中间也有这个东西。

另外比如说构图,就像你刚刚说的整个画面的构成,考虑到一个起承转合的关系,其实就是虚实关系的组合。

李诗文:其实是很具体的。中国画讲经营位置,每个形状都会产生的各种各样的“势”,势和势之间是并列的还是呼应的,要做好安排,一旦这种安排恰当了、舒服了,构图就成立了,才能画得好。如果一开始经营位置、起承转合没弄好,怎么画都别扭,这又很玄妙。

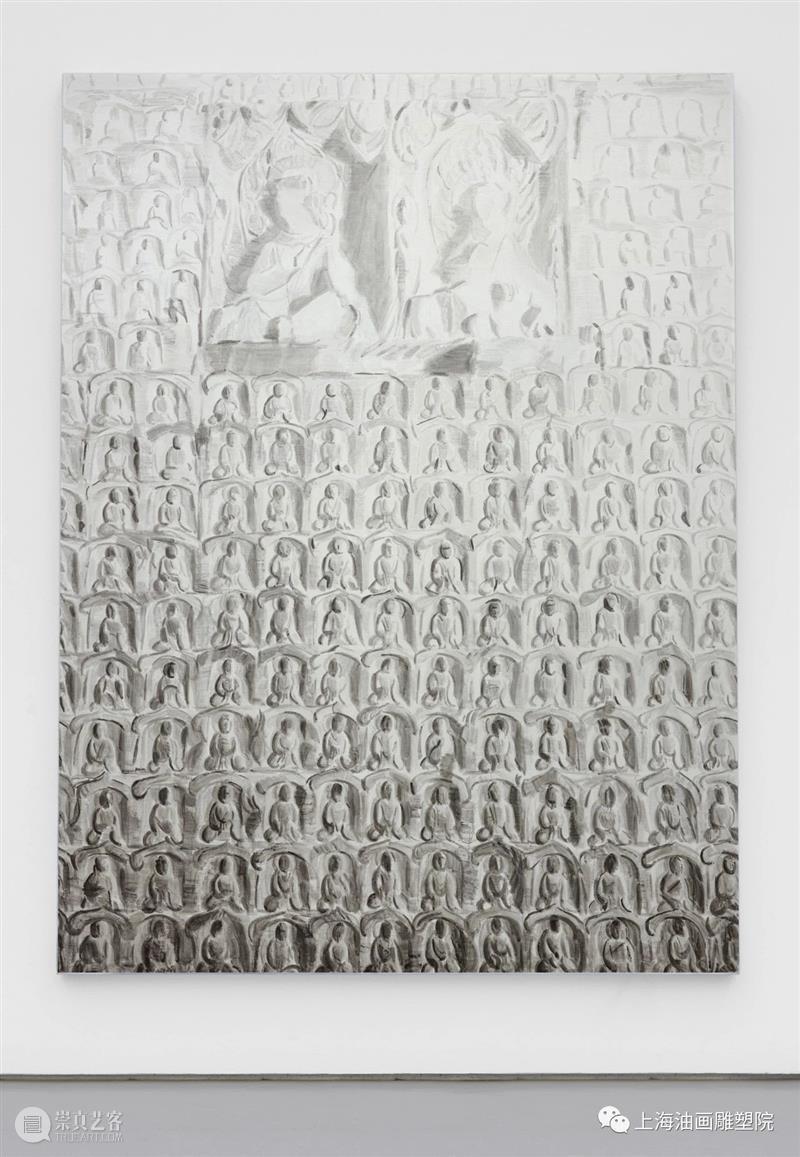

石至莹《万佛洞壁5》布面油画 240×180cm 2020

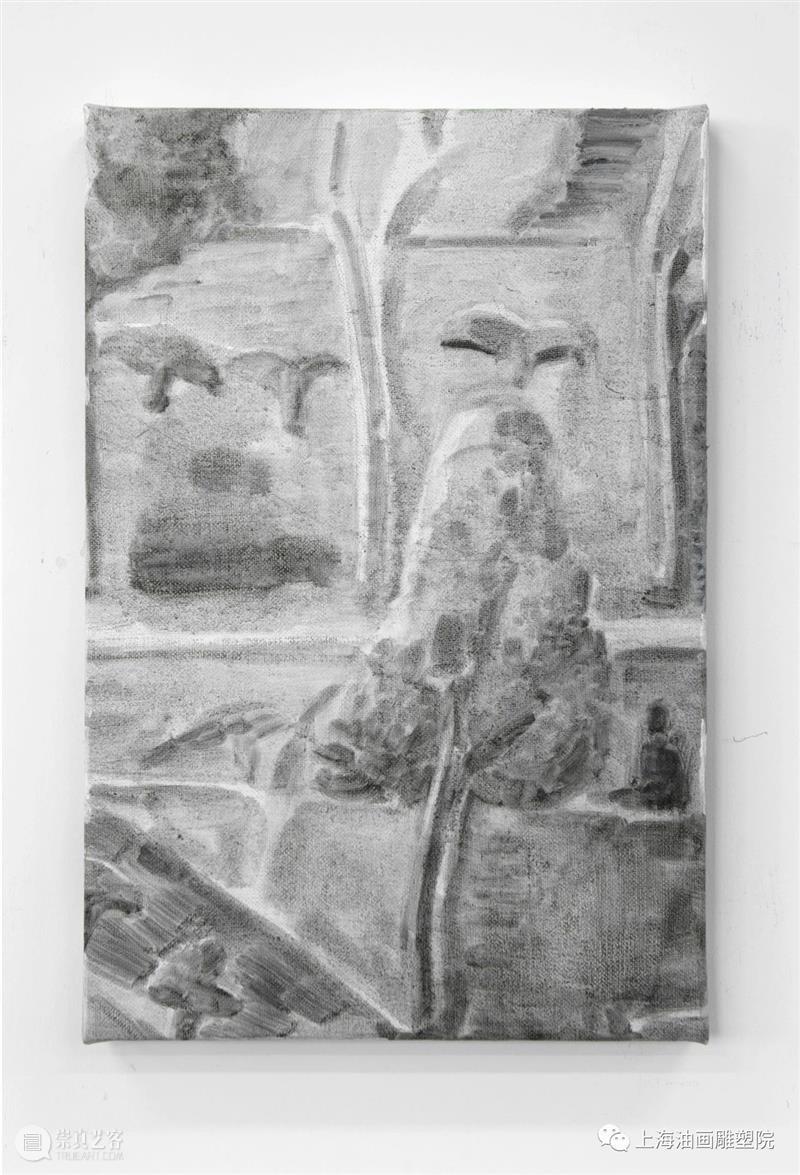

石至莹《化城喻1》布面油画 45×30cm 2021

笔法与意象

李诗文:说到“势”的问题,你曾说喜欢吴大羽先生的作品,吴大羽就提出一个概念叫“势象”。他的作品看似抽象,但其中笔势力度笔性、色块的动向,它们之间的运动关系是具体可感的。“势象”是他从中国书法中间悟出来的。吴大羽先生书法写得很好,造诣非常高,所以他在绘画里面的展现的笔法非常生动。

石至莹:如果模仿吴大羽的绘画,笔法做不好的话,这种画根本就画不出来的。很难的,就很容易画得很俗。

李诗文:对,第一是色彩的那种感觉,仿作没有他那么敏锐,那么有穿透力。第二,在笔法上面,的确很难做到像吴大羽先生的那么神妙自如。他的绘画不表达一个具体的形象,很多是偶发的神来之笔,不可复制。

石至莹:所以你必须用笔非常讲究、非常耐看,否则就不成立了。

李诗文:看似妙手偶得,但与他的书法研究,读帖、临帖、书写实践积累熏习有关。那些妙处是用笔不经意间带出来的,那种好是不期然而然的好,非常高妙,刻意模仿就成了东施效颦。他的绘画表现,我觉得是和中国传统文人画拉开了距离,他走到另外一个方向上,已经抽象化了。

石至莹:对,但还是觉得有一种意境在里面。

李诗文:他的作品又不是完全的抽象,里面隐藏着许多意象符号,一只人眼,一片叶子,一只鸟,一片窗帘,一捧花,半张脸(自画像)。

另外如果是抽象绘画,你没有一个真的参照对象的话,可能也会很简单。比如说Raoul de keyser,我很喜欢他的画。他画面中的那些抽象元素感觉就是有一个具体参照物,但他做的提炼,比如说对象里有黄的形状,他就把这些黄的形状提炼出来,放到画面里又成了一些看似有关但又没关的抽象色形。这样的一种创作方式会让你每次有一种新鲜感,而不会被自己那种习惯性束缚。你每次的形或者颜色,它都有一个具体物的指向,当然你看他的画你是看不出来源的,但我个人觉得用他这个方法可以避免在抽象绘画里的一种很形式主义或者是很程式化的东西,这个方法很好。

李诗文:避免过于随意性的东西。当然这种随意性也有做得很好的,比如塞·汤伯利。

石至莹:对,他这就叫天才了,这是没办法,不用有任何具象参照物也可以。

李诗文:他完全是像涂鸦式地抒写,但是那种东西也是他个人的,是人与手与笔墨合在一起的,那是没法学的。

石至莹:正好是说到塞·汤伯利,因为我也是很喜欢他的画,他的画有很多也是淌的。

李诗文:流淌的痕迹。

石至莹:他的流淌,你依然觉得这个画是很轻盈的。但有些使用流淌技法的画,你就会觉得他的画往下坠,你会觉得这种淌有地心引力给他往下拉。但塞·汤伯利的画很厉害,颜料往下滴淌但还是依然轻盈如燕。

李诗文:同样是流淌,一个有上升的感觉,一个是不停下坠的感觉。

石至莹:所以我觉得他在画面上面那堆看似乱七八糟的颜料其实控制的很好,画面力量完全不会给下面那个淌下来的东西给拉掉。

李诗文:吴大羽先生的意象表达,不是传统水墨的那种写意,传统写意还有有比较强的客观性存在。吴大羽先生他的绘画有一定的客观性,但他并没有停留在那种客观性的写意表达上,他的意境营造更加空灵,留下的空白更多。所以我觉得他的绘画像现代的朦胧诗,不是古典的旧体诗,而周碧初先生的绘画可能像古典诗歌。他们都写旧体诗的。

石至莹:我以前其实没怎么好好看过周碧初的画,就油雕院展了两次,看原作其实还是感觉很好,他每一小点的笔触都耐看,整个也是有呼吸感。比如说像修拉的画,很观念,但是我不喜欢,那种点我觉得进不去,但我能理解他想表达的这个观念。但你如果说周碧初这种笔迹的点,觉得每一点都能看进去。

像吴大羽和周碧初他们的用笔也是一笔一笔,但是与梵高一笔一笔又完全不一样,感觉周碧初和吴大羽他们用笔,就是有那种呼吸的频率在里面,他不是个人情绪的笔触,虽然并不那么激动,但是很安然。

李诗文:他的笔跟内心的情感呼应的更加紧。还有一个,他天生就是会用这种笔,为什么?因为他从小就拿毛笔写书法,像周碧初、吴大羽一直有水墨方面的实践经验,一直和毛笔和宣纸打交道的,拿过毛笔的人再拿油画笔。出来的感觉和没有拿过毛笔的画出来肯定不一样。

石至莹:梵高的画我也很喜欢。以前我们在美院读书就一直讲梵高,已经是审美疲劳了,但是我没想到我居然在看到他的一张原作时还掉眼泪。那种感受是你感觉你看到了一个活生生的梵高,就是从他的笔触和颜色中能看出他人的那种非常强烈的精神特性,他的情绪或者说人的存在感。但是像周碧初和吴大羽他们那种用笔,就不是那种感觉,好像是超脱他个人的那种,有一种无人之境的东西在里面。

李诗文:可能因为他表达的是对于自然,或者说是对于天地间真理的一种觉知,那种感受是超越个人情绪的。但是,其中又有个人的情感参与,却不是私人的,而是对普遍认同那种真理的向往和热爱。梵高的表达更多的是个人化的情绪和情感。

石至莹:对,一种就是一个梵高在你面前。而另外一种就是一个更大的境界和场景在你面前。

李诗文:中国的古典绘画是追求超越性的,从来不把个人凌驾于自然之上,总是试图把个人的有限的生命融入到无限的大自然中间去,让个体的生命和大自然共振,天人合一。如果讲他的用笔、他的色彩,就是个人与大自然共振中间留下的痕迹,这种痕迹它自然而然有一种愉悦感,透彻、升华,或可比之如禅悦。

石至莹:本来看周碧初的画我也没想到,他的画居然就能看很久。

李诗文:有两个字总结,就是中国绘画讲究的“畅神”。你刚才讲到修拉,机械性是他的绘画有一个特点,他和塞尚都追求表现宇宙之间那种永恒的秩序,他把秩序感放在第一位。

石至莹:塞尚用笔上还是能打动人,但是修拉的用笔打动不了我。

李诗文:虚实就是你讲的呼吸和节奏。绘画到一定程度状态,面临的最基本的问题就是节奏,就是呼吸、强弱对比关系的协调。

石至莹:我觉得理论上肯定可行,实际上操作比较难。如果你通过这种方式去处理画面的话,到最后这张画是可以和所有人沟通的。因为大家都是这个频率,你心脏怎么跳,再快也是在这个频率里面,过分了就会有不适感。

李诗文:具体的操作是具体入微的,它不是一个逻辑思维的结果,更多时候是艺术家内心的情感和艺术直觉支配的。

石至莹:还是要练功,就像打拳如果我不练,这个动作肯定做不好的。

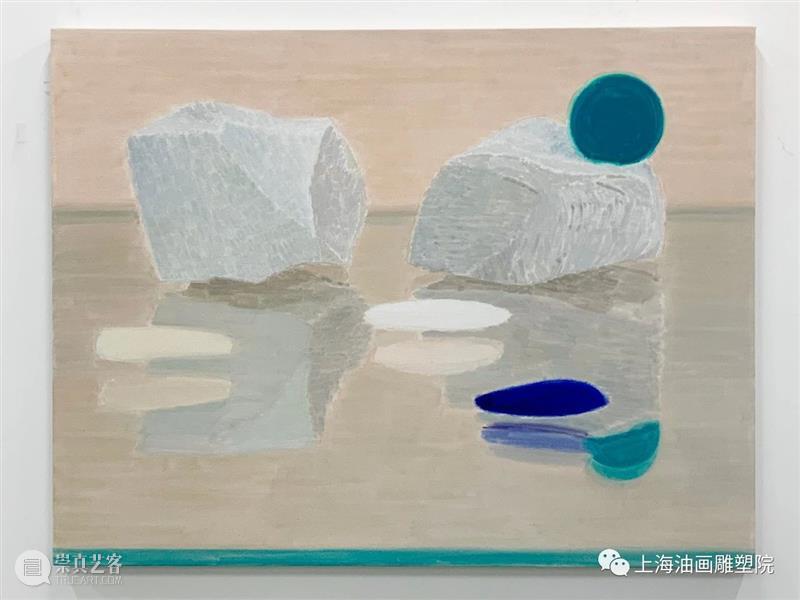

石至莹《宝石,白石与镜像》布面油画 115×150cm 2021

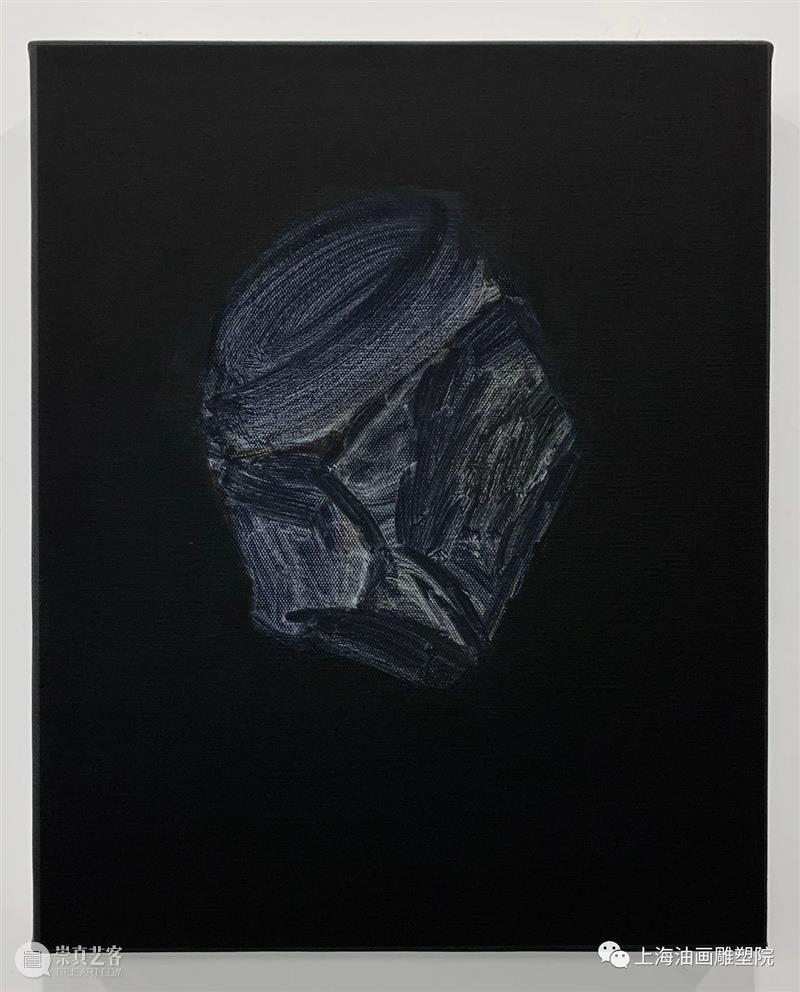

石至莹《宝石》布面油画 30×40cm 2021

石至莹《宝石2》布面油画 40×50cm 2021

时代语境与中西之辩

石至莹:我发现一些老法师对绘画理解还真的是很深。之前一直在看董希文和别人在探讨中国油画民族化问题的对话。当时吴大羽、周碧初他们也是思考这个问题。当然董希文没看到现在的当代绘画,今天看他当时的观点可能有一些问题,但放到当时看已经归纳得非常精辟。他说西洋绘画注重光影,注重体积的塑造。因为他到敦煌去临摹画了很久壁画,他发现其实中国绘画很大一部分就是一个画面、一个形的问题。只是勾这个形,不去画它的体积,整个画面是用形来概括,颜色它也就是随类赋彩,就是这个东西本来是什么颜色,它就用什么颜色。所以我后来再去看《开国大典》,其实他把这些技巧都用进去了。虽然说作品还是有光影,但他弱化这个光影,基本是把它平面化,所以看上去视觉效果是很好的。因为它有平面性,在当时就一直在研究这方面的问题,所以我觉得很厉害。

所以,同样是绘画,从我们自己的传统中出来的和西方传统出来的一定是不一样的,有的时候你可能不用非常刻意,那种特质不知不觉间带了出来。如果一个画家足够真诚,最终他的创作,是不断地回归到他自己本源的那种状态,画面会映射出你的生活经历,学养,心情,脾气性格。说到底绘画本质上是个人气质的散发。董希文的绘画强调的线描和平面性,是从敦煌壁画,从中国的民间装饰借鉴了很多东西。

石至莹:当时整个国家就在提倡要年画那种类型,因为要进入老百姓的家庭,就不能光是阳春白雪的那种。

周碧初、吴冠中、苏天赐他们可能更多从中国传统的文人水墨中转化。中国绘画有两个分支:一个是院体画、文人画的主流体系,还有一个以民间壁画、民间工艺装饰性美术体系,民间美术技术手段非常丰富,装饰性强,是高度的意象化、高度象征性绘画的表达,有非常高的技巧。两个方向、两条道路都产生了杰出的作品。

石至莹:油雕院以前的老艺术家好像基本都偏向第一种。

李诗文:也有偏装饰性一点的。

石至莹:不多。

这类作品它不是思维的结果,它完全是个艺术家的天性的流露,他的修养到达一定高度的时和自然和天域的一种相遇,于是艺术品产生了,就是这么一种非常高妙的状态。他早期的好多绘画,一个作品画了N个变体,并不是为了追求好看和准确,也不是为了这个造型多么愉悦,就是表现一种状态,一种极为简练绘画的状态,那种状态不可以用语言来概括,是他反反复复修炼的一个结晶。他晚年的绘画那么轻松、那么具有流动感、有超越性,也趋于高度符号化。

石至莹:对,多好看。而且也不简单。很多东西如果像他那样画就特别简单。

李诗文:他很妙,那种你说不出来的妙。

所以像图伊曼斯他们这种画,其实就是在处理一个平面的形的问题,他也没有走塑造这条道,这就和我之前说的看到董希文说的那些西方绘画方式不一样了。

李诗文:图伊曼斯的绘画是在当代的语境中,他没有把绘画当成一个再现客观现实的对象。因为他画的本来就是一张图片,而且是一张有缺陷或者是拍坏了的图片,拍坏的部分他也给画出来了。也就是说,这个图像已经是扭曲或者误导了人们对真实的看法,与真实的东西产生了很大的偏移。然后,这种扭曲、这种非主观性的破坏唤起了他内心一种对当代性的感受,他把这种感受表达出来了。

石至莹:他从观念一直到绘画手法,一直到最后传达的感受,全部一致统一。

李诗文:但是他仍然很好地保留着传统绘画的那种表现力。

石至莹:对,所以这点是很不容易的。

李诗文:同样是画图片,里希特又不一样。里希特的绘画,平面化、图像化的地方仍然很传统,有传统绘画的精神和唯美性。他拍了大量的素材照片,然后从中选择,绘制时又对照片就行改动,主要还是让绘画比照片更好看些,更有意境、韵味。他古典的情结还是很浓重的,毕竟是从东德的学院传统经过系统写实训练的。

最近不是出了好多霍克尼的书,图画史,访谈录。我看了以后就发现,其实好多艺术家关心的问题差不多。他也讲到一个笔痕,就是我们说的笔墨、笔迹,然后时间、空间,就大家讨论的问题都差不多,但问题是出来的作品都完全不一样,就看你怎么理解这个问题,包括你在表达的时候用了什么方法。

李诗文:一是各人对绘画的看法观念不一样,还有各人内在的这种情感情绪也不一样,霍克尼综合了很多大师的一些语言上面的特点,像梵高、马蒂斯对他影响都非常深,他的绘画也体现了这一点。他后来的一些绘画又受科技的影响,比如讲多视点的拍照,还有好多绘画空间组合,又受到舞台美术设计的影响,还受他现在拿iPad画速写的影响。因为iPad画成那种线条、那种用笔那种,和油画笔所带来的感觉不一样,iPad用笔相对而言比较硬、比较机械。他的油画中也保持着这种趣味性,一个点,一个点地戳上去,感觉和以前绘画的点不一样,比较机械,当然也形成一种特别的肌理效果。

石至莹:好的艺术家就是特别敏感。他用iPad画好多画,因为它本来就是个光的屏幕,然后在这个上面画带光感的东西就特别好。他很敏感就抓到这个特性,然后也是画了一些具有光感效果的画。比如说一个金属反光的效果。所以,我觉得好艺术家他就是很敏感,马上捕捉到这个材料或者是这种方法的一个特性。

李诗文:其实艺术家平时时时刻刻都应该和外在交流,用自己的感官。一是接触自然,一是他身边的各种人文的、社会的和艺术史的,时时刻刻都保持那种高度的敏感性。好的艺术家都是非常敏感的。一旦有一天当他不敏感了,他就会按照一种程式和自己的习惯去进行表达。好多艺术家为什么成名之后,就很少有进步,他因为他满足了,不再敏感,想一招鲜吃遍天。

石至莹:现在已经不适用了,现在的年代不可能什么你画一张画就能这张画吃到老。

李诗文:重复和自我重复这种事情仍然是会有的,那种非常好的艺术家,他能不断地自我更新。

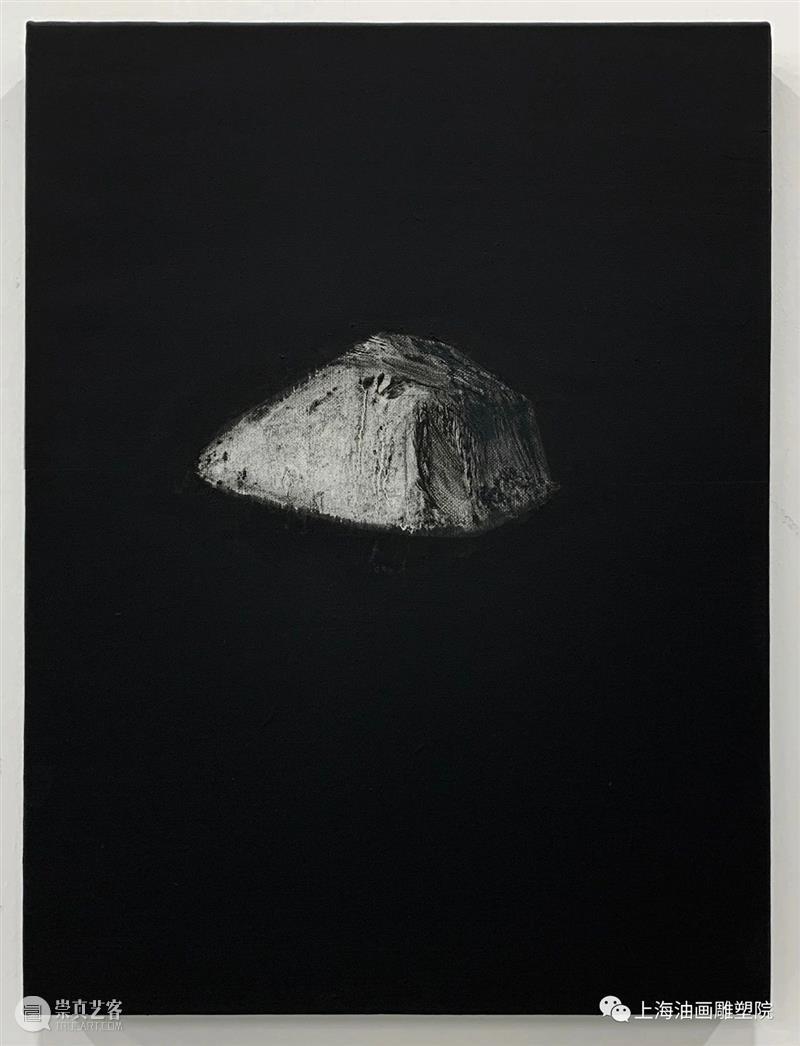

石至莹《陨石1》布面油画 50×40cm 2020

石至莹《陨石17》布面油画 40×30cm 2010-2021

临界状态

李诗文:你接下来准备是往哪个方向去发展?创作计划?

包括刚才提到的我现在可能会用稍微多一点的元素,因为在同一个画面上,它们不同元素之间会有张力,也会形成不同的节奏,那和之前的单一的元素可能处理方法又不一样。怎么保持着不同的处理的方法?首先它要符合这个东西本身的那种质感;其次,互相之间有怎么一种结合,等于是难度系数提高了一些,就是这样,也是最近在做的事情。

李诗文:但是可能性也会更多了。

石至莹:就像一个游戏规则,你这个游戏更大了,那你玩的元素就比较多。

李诗文:色彩在于情绪的表达上它非常直接,更能打动人,突出,像马蒂斯剪纸就几个色块,但它一下子就能抓住你,所以色彩感染力是非常强的。

石至莹:而且我发现还有一点,当然我自己现在还没有分析出来是为什么。因为我最近画不同的石头,有白的石头、然后还有彩色的那种矿石或者是宝石都有。彩色的石头它是有一个几何形的,比如说圆形或者一个长的圆形,就是人工打磨过的,但白的石头是自然形。然后我在处理彩色的石头的时候,发现如果我比较写实的把它的那种质感特别强调的话,反而和这个画面不协调,好像是不成立。然后我就把它高光什么都减弱,基本还是回到它一个颜色和形的感觉,就直接把这个东西先提炼出来,而把高光弱化,反而会成立。

因为你加了高光之后,那么这个绘画表达他就把你拉回到客观再现来了,它就变得客观了,但是你的绘画,肯定不是要表现一个客观的实体。

石至莹:对,但是其实这个客观东西还是在那里的。

其实你的绘画只是借用了不同的石头,不同的物体,呈现的就是绘画本体的笔触、色彩、肌理,它们之间产生的各种各样的关系和节奏,对应着你内心的情绪、感受和思想。

石至莹:只是借助在画面上,它会有这样一个形象。

李诗文:一个符号,它只是一个客观的支撑。其实我觉得绘画有意思,也就是在这一点,也就是在支撑下,给画家留下了无限的发挥的余地。它就像一个舞台,在这个舞台上你可以尽情演绎你的剧本,发挥你的才华,创造出很多美妙的东西,来激起观者的想象,或者通过这个舞台,你和观看者进行一种超越时空的交流。

石至莹:对的,而且还有一点也是一直在做的,怎么把不确定性这个特点或者是说一种临界状态,用很确定的方法表达出来。因为我以前也试过怎么去画不确定性,我发现我们在观看很多事物的时候,其实你没有一个特别确定的点,这个东西它始终在流动的状态当中。

李诗文:确定的是不确定,因为所有的事物都处在流变当中。

所以我在绘画当中也是希望把这种感觉给它用进去。这次会展出这些新的作品,石头的边缘线,镜像的处理,其实都会有这种对形的不确定性表达的尝试。

李诗文:我觉得不确定是一种非常好的状态,对于不确定性的这种把握,也是中国传统文化中一个非常主要的思想。因为,中国人也一直是带着一种不确定的状态来面临自然的,所以才会随遇而安。就是说随着外在的条件的变化,我个人起各种变化,而不是用一成不变的东西来面对自然。所以讲法的时候,讲这些东西,它是虚妄的,因为法始终是在变的,它不是一成不变。而且你寻找这种状态是非常好的,就意味着它不停在生成,不停在变化,它始终处在一个不停地循环中间,它不是一个停止的状态。有这种状态,那么一定会产生很多的作品,好的作品可能就是在不期然而然中间它会出来的。

石至莹:所以这就回到你刚刚说的,你必须得有一个观念在后面支撑。

李诗文:对,你的目标是确定的,方向是确定的。目标虽然不是非常明确,但是你方向是确定,你方向确定了你又再追寻,那么中间就会带来很多的可能性。

石至莹:然后通过去进入不同的事物,一个一个去试,就是不同的尝试。其实包括我画的佛造像,浮雕的那种,其实也是另一种效果,就怎么来表达。因为首先它也是很好玩,它既是二维又是三维的,然后我怎么用笔触能像雕刻一样。

李诗文:你的《造像碑》给我印象很深刻,你的作品我最喜欢的就是那幅。

石至莹:我现在还在画一些小的,内容是一些故事在里面,就有点像敦煌壁画的经变。我其实也是找了一些浮雕。

李诗文:你那种绘画就找到了一种临界的状态,远看它好像是一个碑,但近看的时候看到的是笔触、色彩和肌理,真实的形象消解了,再退远远看它又还原为一座碑;然后画面整体的气息又有点神秘,这就是一个非常好的临界状态。

而且这种临界状态能适合很多不同的观众,有人看到的是碑,有人看到的是佛教故事,有人看到的是笔触肌理,有人看到更多,感受到作品所传递的气息。观看的距离,观看者自身决定了形象从笔触、色彩、肌理中浮现、消散还是还原,或是深入感知绘画的趣味和魅力。我觉得这就是绘画的奇妙所在,是不是你要追寻的临界状态?

石至莹:目前来看,我要追求的方向或者是我背后支撑的观念,其实就是这几个点。比如说临界状态、不确定性,就是通过呼吸逻辑怎么放在视觉逻辑背后来处理,然后通过不断地切换到各个不同的对象里面去实践,因为进入不同对象你处理方法不一样了。这一方面是在实践,另外一方面我刚刚说的其实是个很好的方法,就是可以把自己始终拉出自我之外,然后再来看这些东西,不至于在一个地方就养成一个很习气的处理方式。

李诗文:这种处理方式就和传统的学院主义的再现性绘画不一样,拉开距离了。你舍弃了很多的东西,但是却获得了很多自由度。

石至莹:但还是没自由,要到自由还早了。

李诗文:这个过程对于每个艺术家都是一辈子的事,因为好的艺术家在任何的时间段,都有他所面临的困境和需要解决的问题。解决了一个,新的又生成了,因为你总是面对不同的对象。

石至莹:对的,我遇到的困境,就是每一次进入一个新的对象的时间会很久,因为你要切换一种方法,所以当进入一个新的题材的初期会废掉很多画,只能慢慢去弄,就只能这样没办法。就像我说之前画海浪就不成立,我画不出来这种不确定性的形,所以一直没办法画。

同时也有一个当代人比较广阔的视野,因为里面很多用到的技术语言,好多图像思维与西方文化有千丝万缕的关联。这种绘画表达既有西方造型的元素和语言技术,也有中国式的心性体现的笔墨痕迹。我觉得这种状态应该是我们当代艺术创作中比较好的一种状态。尽管绘画在今天的当代艺术展不算是一种很突出的艺术形式。

石至莹:在大的那种双年展、文献展上,绘画相对比较弱。

李诗文:创作以及艺术家的成长应该是动态的,随着时代的变化,随着个人修养的积累,时代语境的变化在动态调整的。否则就变成了刻舟求剑,那肯定是没有什么好的结果。你现在状态很好,也祝你展览圆满成功。

石至莹 手稿

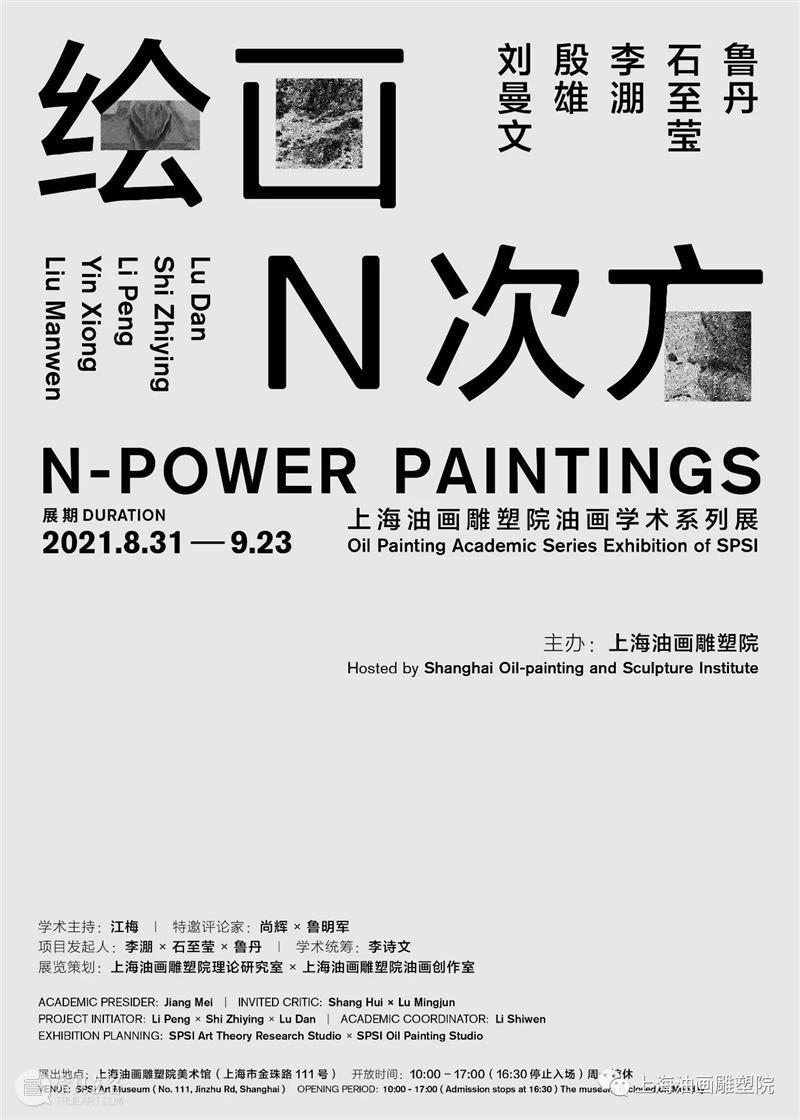

2021年8月31日~2021年9月23日

开馆时间

10:00~17:00(16:30停止入场,周一馆休)

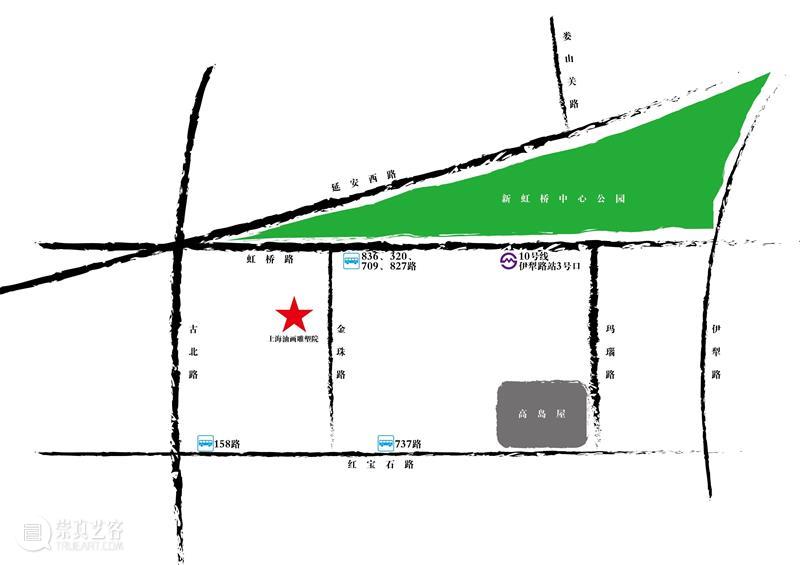

展览地址

上海油画雕塑院美术馆(金珠路111号)

上海油画雕塑院

↓↓↓

扫描二维码关注我们

了解更多动态

编辑:周雨亭

校审:李诗文、张雅婷

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享