文 / 于非闇

古代画家对于画面不单是要求形象上有主、客之分,而且在颜色上也要“分别主从,彩色相和”。其方法,有青绿、浅绛、水墨和勾勒、勾填、没骨等的分别。东晋以后的画迹可以作为例证,至于辽阳、望都出土的汉墓壁画,却不尽相合。下面举例作为说明。

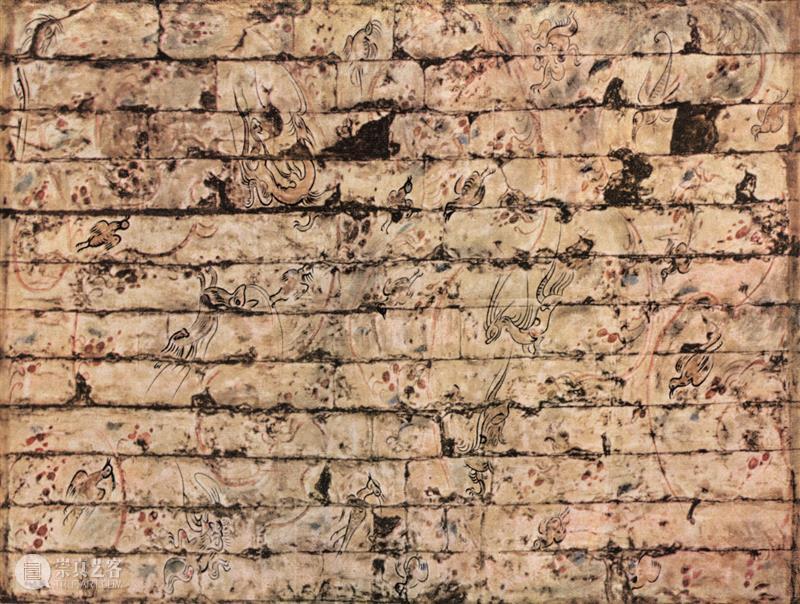

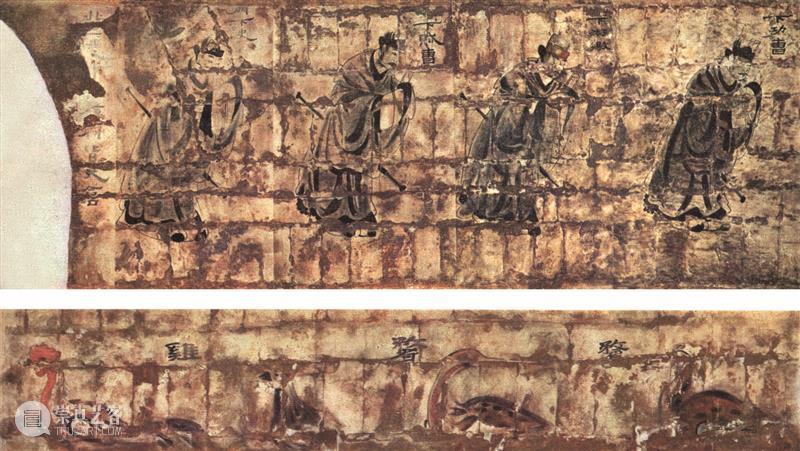

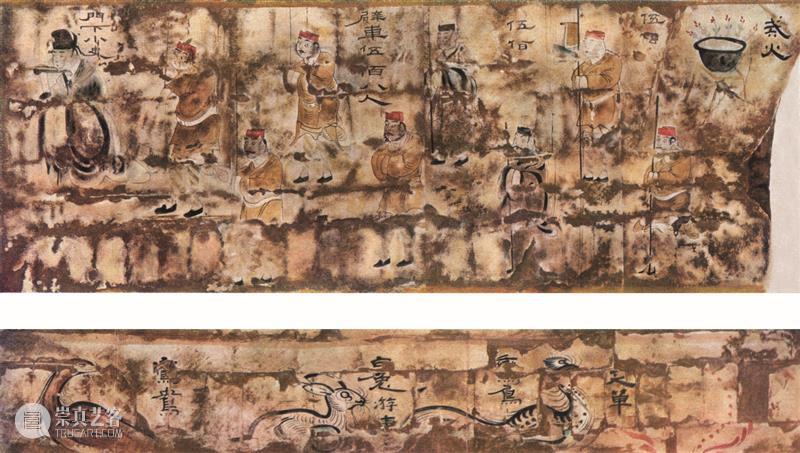

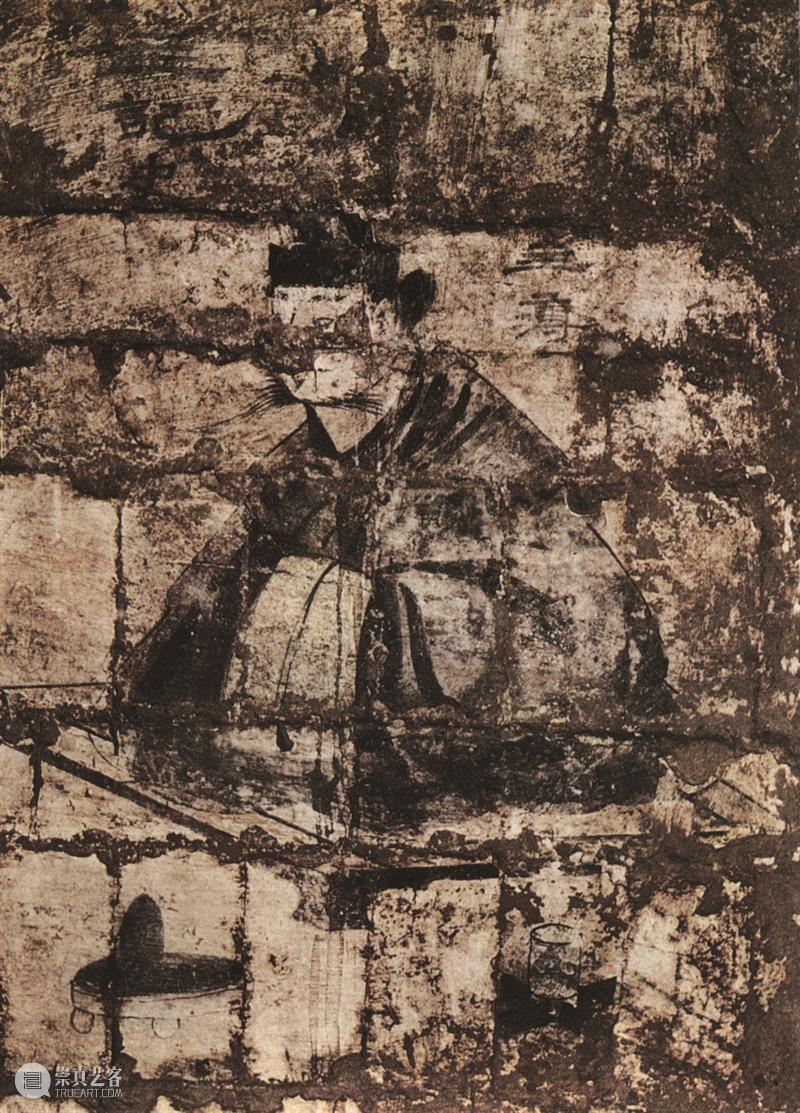

河北望都县发现的汉墓壁画

河北望都县发现的汉墓壁画

河北望都县发现的汉墓壁画

河北望都县发现的汉墓壁画(局部)

甲 分别主从,彩色相和。

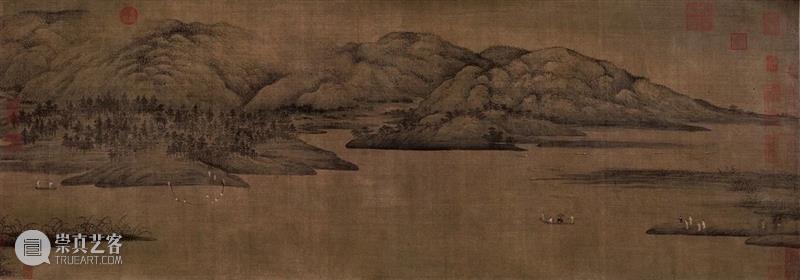

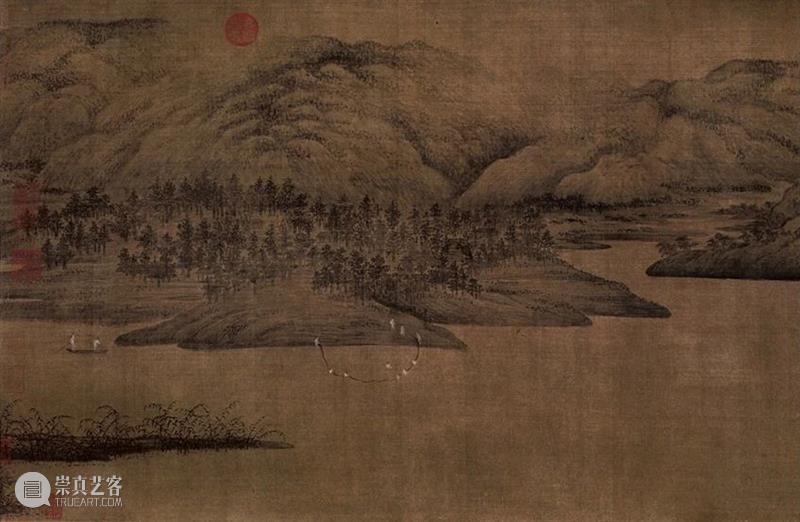

传统的着色方法,首先是从整幅画面上着眼,在构图的同时,已预计到用何种颜色作为主色,何种颜色作为从色——辅助陪衬主色之色。这样“成竹在胸”就可能做到一幅画面上的彩色相合,互相照应。举例说:有的是以白色为主,其他暗淡的颜色为辅,如故宫博物院陈列过的董源《潇湘图》,是以许多白衣服的人为主,其他山水为从的。有的是以朱红为主,其他重色为从,如赵佶《听琴图》(故宫博物院藏),穿朱红衣服弹琴的是主,其他石绿等色是从。有的是以浅淡的颜色为主,其他鲜艳的颜色为从,如故宫收藏《韩熙载夜宴图》(见《人民画报》1954年3月号彩色版),在第四段上写韩熙载听女乐,有八位女乐,花衣花裙,色彩极其鲜艳,用它来烘托陪衬出穿着浅白衣服,袒胸露腹坐在黑色椅上的韩熙载,对比非常鲜明。古代画家还说:“青间紫,不如死。”又说:“青紫不并列。”他们也认为黄白并用,可能减少色的光辉,所以他们说“黄白未可肩随”。可见古代画家很重视色彩的对比与调和的效果。

潇湘图 五代 董源

卷 绢本设色 50cm×141cm 故宫博物院藏

潇湘图(局部)

听琴图 北宋 赵佶(传)

轴 绢本设色 147.2cm×51.3cm 故宫博物院藏

听琴图(局部)

韩熙载夜宴图(局部)

韩熙载夜宴图(局部)

乙 青绿、浅绛、水墨。

在山水画里,为了表现春、夏、秋、冬的季节性,为了表现朝阳、晴岚、夕照等,使用石青、石绿来描绘金碧辉煌的锦绣河山。有的还加上朱砂、石黄、白粉来装点秋日的艳阳。有的还使用胭脂、白粉、嫩绿、娇黄,用来点染春光的明媚。唐李思训《浴日图》,即使用此画法,用朱砂涂染峰峦,峰顶还用白粉罩染,下衬青松、白云。唐杨升的《夕照图》,全是用泥金勾勒的。(《浴日图》、《夕照图》均有印本。)

京畿瑞雪图纨扇 唐 李思训

绢本 45.2cmx42.7cm

吴道子的白描,只用淡赭烘染出人面树身,形成“吴装”的画法。浅绛法是水墨与淡赭并用,树身用赭,树叶用墨,山石阳面用赭,山石阴面用墨。有的只用淡赭染树干和人面,其余全是用墨皴染。元代黄公望、王蒙最擅长此法。

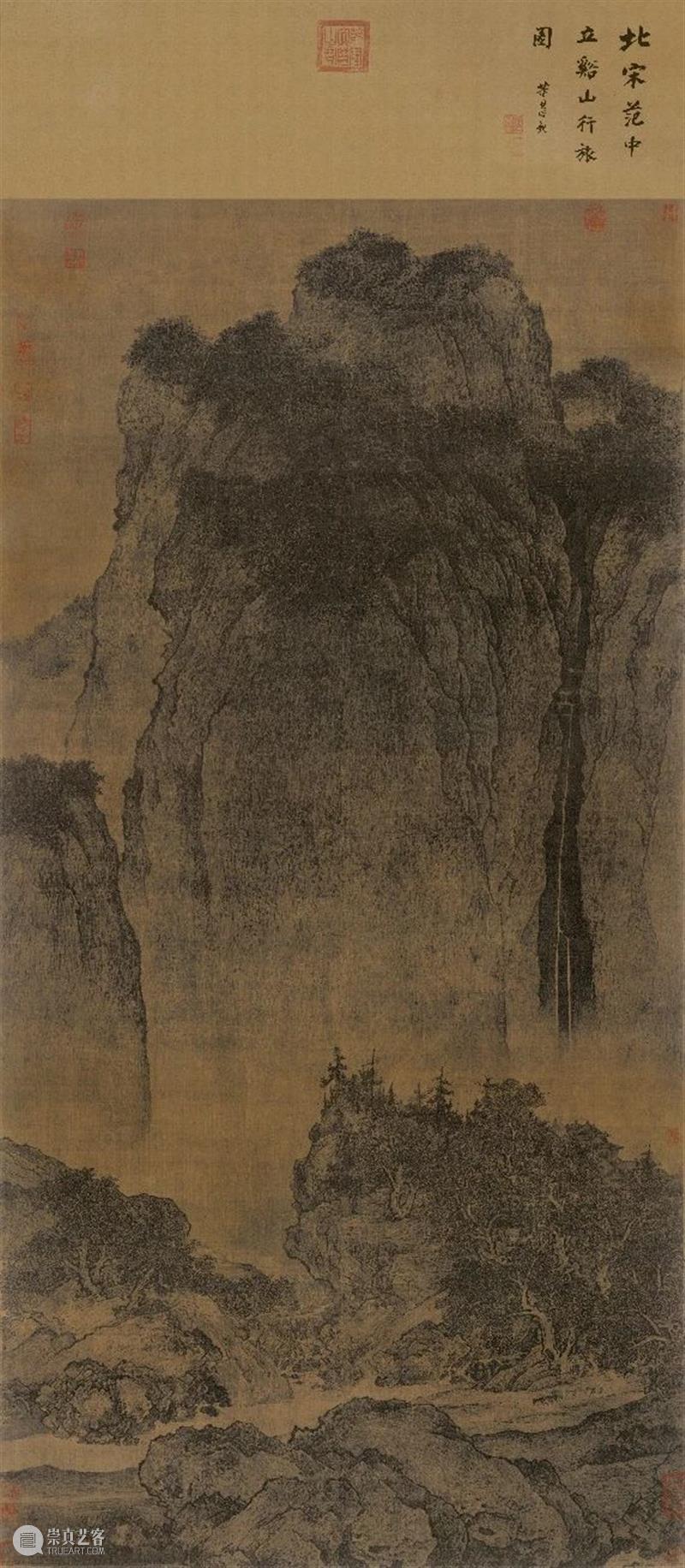

水墨山水,是用浓淡墨代替一切彩色。有的用湿笔勾染,有的用干笔皴擦。有的以浓墨为主,淡墨为从,形成画面上的突出;有的以空白为主,浓淡墨为从,衬托出画面上的虚灵。变化多端,有一定的效果。

溪山行旅图 宋 范宽

绢本 206.3X103.3cm 台北故宫博物院藏

总之,“设色妙者无定法,合色妙者无定方,须悟得活用”(“设色”指整幅画面说,“合色”指配合众色说。见方薰《山静居论画》)。我们必须不断地通过实践,取得经验,方能做到颜色的灵活运用。山水画是这样,其他的画也是这样。

丙 勾勒、勾填、没骨及其互用。

勾是用墨线勾出物体的轮廓,勒是把被颜色掩盖了的轮廓(墨线)重行勒出。但所勒的线,不一定仍用墨,而是用其他深的颜色勒出的。如石青上用胭脂勒出则更显明些,草绿上用铁朱勒出,则更真实些等。勾填也是先勾出墨线的轮廓,然后沿着墨线的内沿,填进所应填的颜色。在被覆力强的颜色,如白粉、朱砂、石青、石绿等,既不许侵犯原来的墨线,也不许与墨线有一些距离,并且填进去的颜色,不一定是平涂,还要分别出厚薄、深浅、浓淡、明暗。勾填法运用颜色,是比勾勒法更需要熟练的。勾勒与勾填的着色法,自东晋至北宋的画迹来看是被普遍使用着的。

没骨法,不用墨线勾出物体的轮廓。有的是预先在另纸上用墨线构图,再把这构成的图(草稿)影在所画的纸或绢的下面,然后在纸或绢上利用下面所影的草稿,进行绘画。还有的就在纸上用柳炭勾出物体的大概轮廓,就依炭痕再进行绘画。因为用墨笔勾出的轮廓,在古代被解释做“骨法用笔”,又叫“骨气”。这种没骨画法,是不需要用墨线勾轮廓的,所以叫做“没骨法”。它不一定全用颜色绘画,有的是用墨画成的,如宋苏轼的墨竹等,有的是用色用墨相互使用的,如明沈周的朱梅等。北宋后的写意画派,大概是由此演变下来的。

荷花芦草图 清 恽南田

纸本设色 131.3cm×59.7cm 南京博物院藏

没骨花卉条幅 清 汪中

绢本 54.4x113.9cm 故宫博物院藏

另外还有勾填、没骨互相使用的。如明陈道复所画的菊花,先用墨笔勾出花朵,染些藤黄,花梗与叶则是用墨笔拖点成为花梗与叶的形态。严格地分析一下,花朵用的是勾填法——墨笔勾出花瓣,再填进藤黄,梗与叶则是用没骨的画法。

(本文选自于非闇《我怎样画花鸟画》)

(编辑 | 高磊)

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享