36年前《艺术杂志》(Arts Magazine)珍贵采访:谢丽·利文(Sherrie Levine)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

《仿谢丽·利文》

珍妮·西格尔(Jeanne Siegel)

对谈谢丽·利文(Sherrie Levine)

本采访最初发表于《艺术杂志》(Arts Magazine)1985年夏季六月刊,亦收录在卓纳香港《谢丽·利文:香港多米诺》展览同名双语画册中。珍妮·西格尔是一名深具影响力的作家、艺评家、策展人和教育家。她曾担任纽约视觉艺术学院艺术史系主任与《艺术杂志》(Arts Magazine)副主编。西格尔于2013年去世。

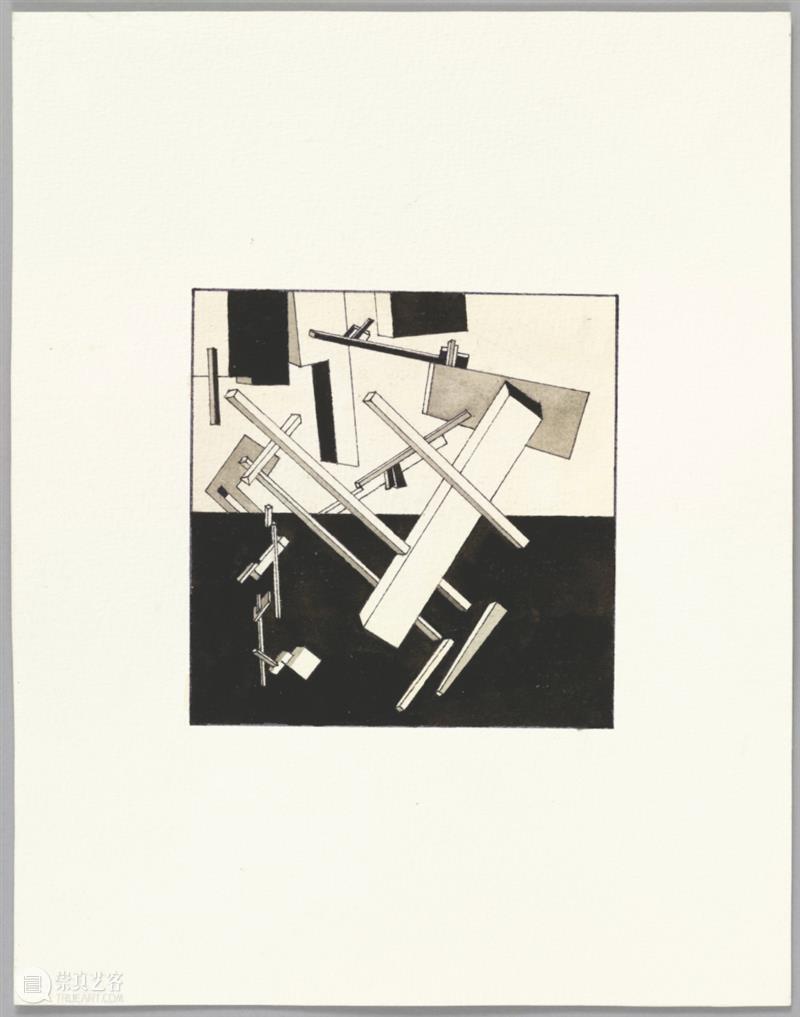

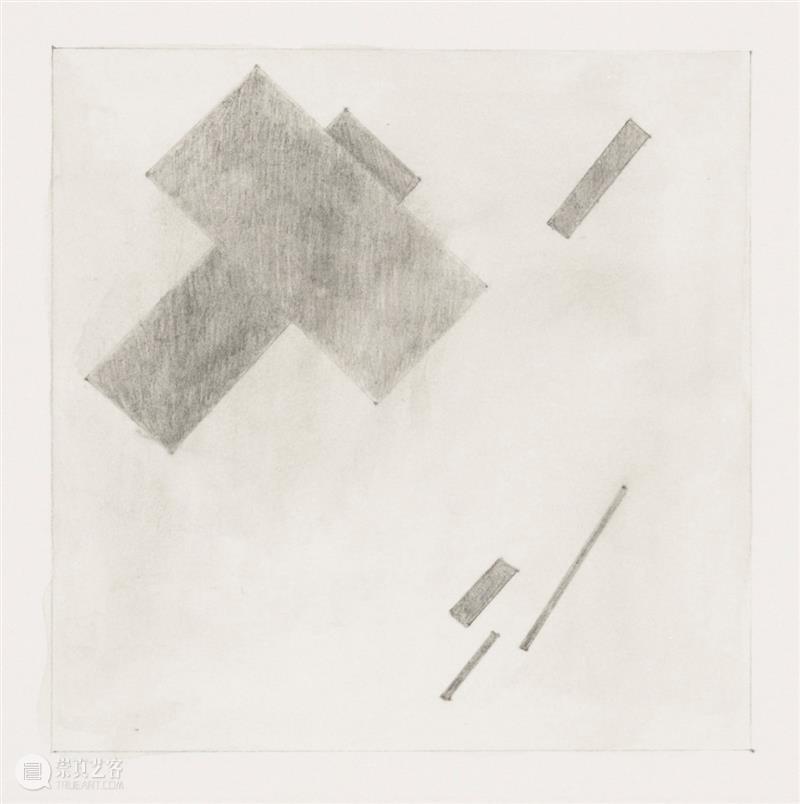

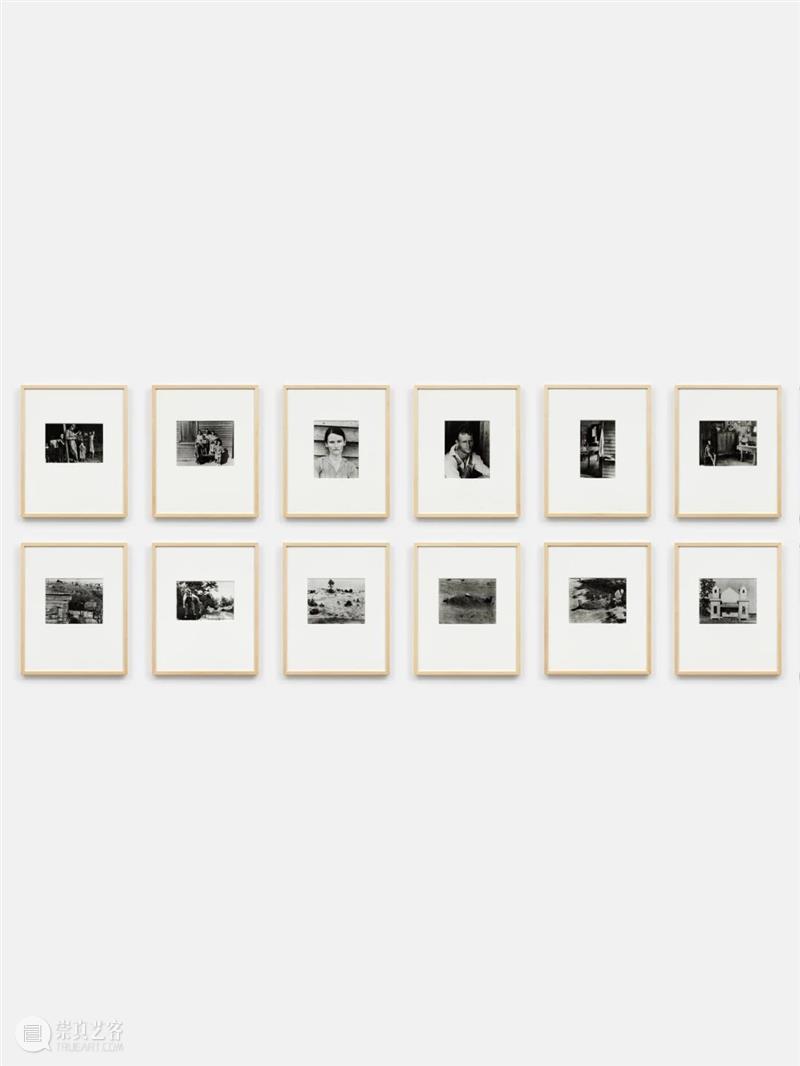

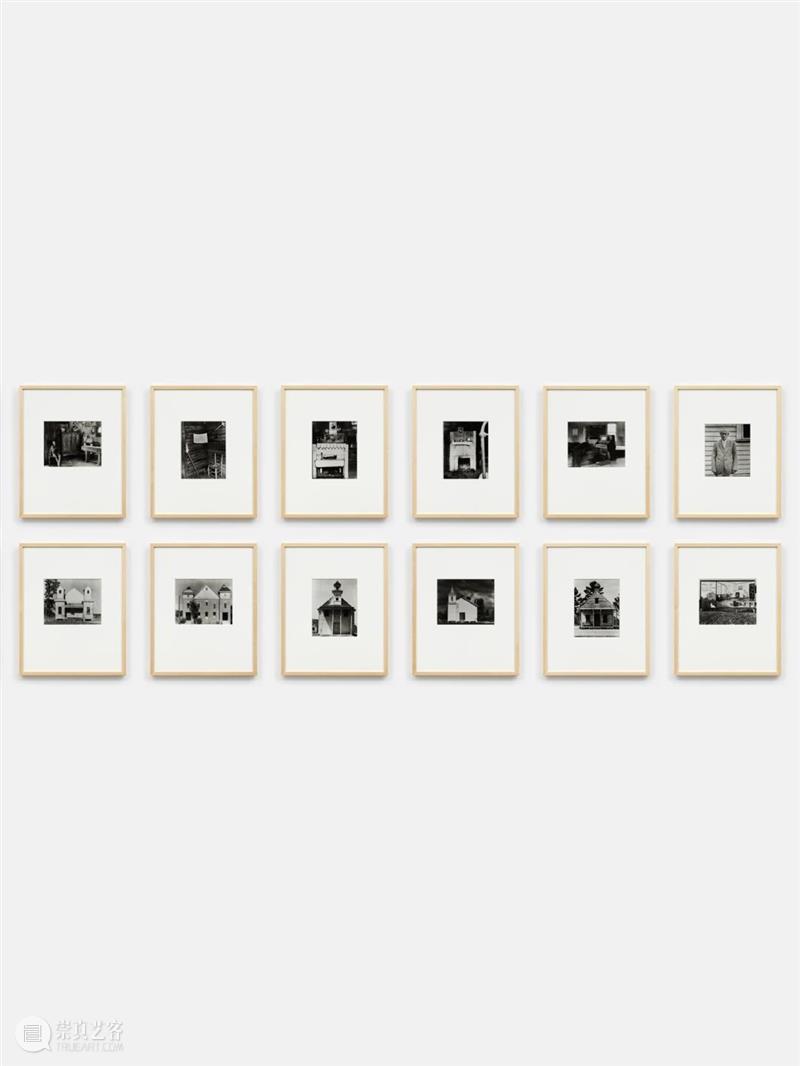

上图依次为:谢丽·利文(Sherrie Levine),《仿罗德琴科:1-12》,1987年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)收藏

《谢丽·利文:香港多米诺》展览图册

卓纳图书出版,2021年

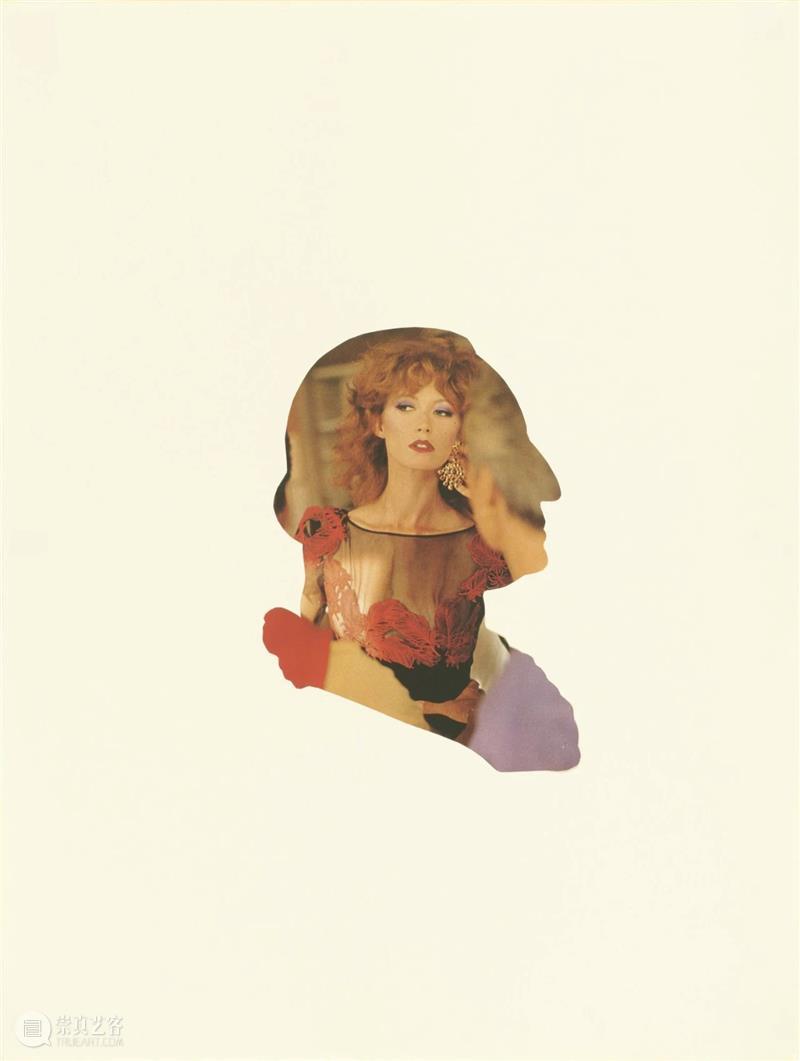

谢丽·利文是一位普罗米修斯式的窃贼,一位缺少道德约束的盗用者,她的创作挑战了艺术范式及原创性的基础。过去八年时间里,谢丽·利文都在处理挪用的图像。她的征用始于拼贴——把从各类书籍、杂志中剪切下来的图片黏贴到板子上。

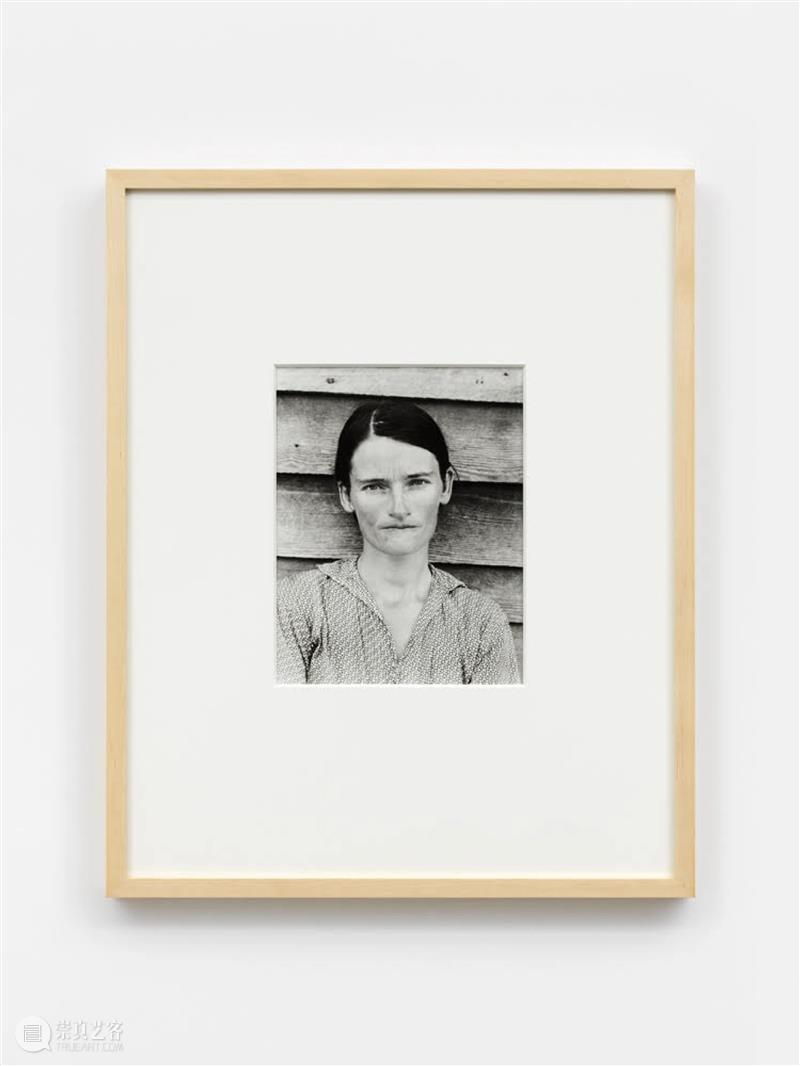

【1】《仿沃克·埃文斯:4》,1981,明胶银盐印相,12.8 x 9.8 厘米;【2-3】《仿沃克·埃文斯:1-22》,1981年,一组22幅明胶银盐印相,尺寸可变。另有相关的单件作品分别被纽约大都会博物馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)、波士顿美术馆、洛杉矶布洛德博物馆、旧金山现代艺术博物馆与休斯顿门尼尔收藏馆等机构收藏

谢丽·利文(Sherrie Levine)

《仿亚历山大·罗德琴科》, 1987年

明胶银盐印相

24.1 x 18.1 厘米

纽约现代艺术博物馆(MoMA)收藏

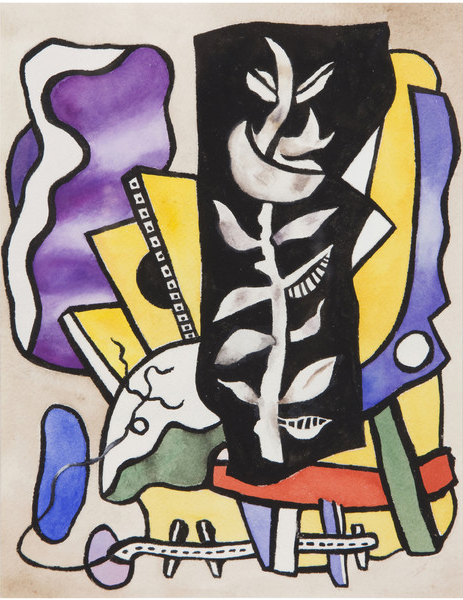

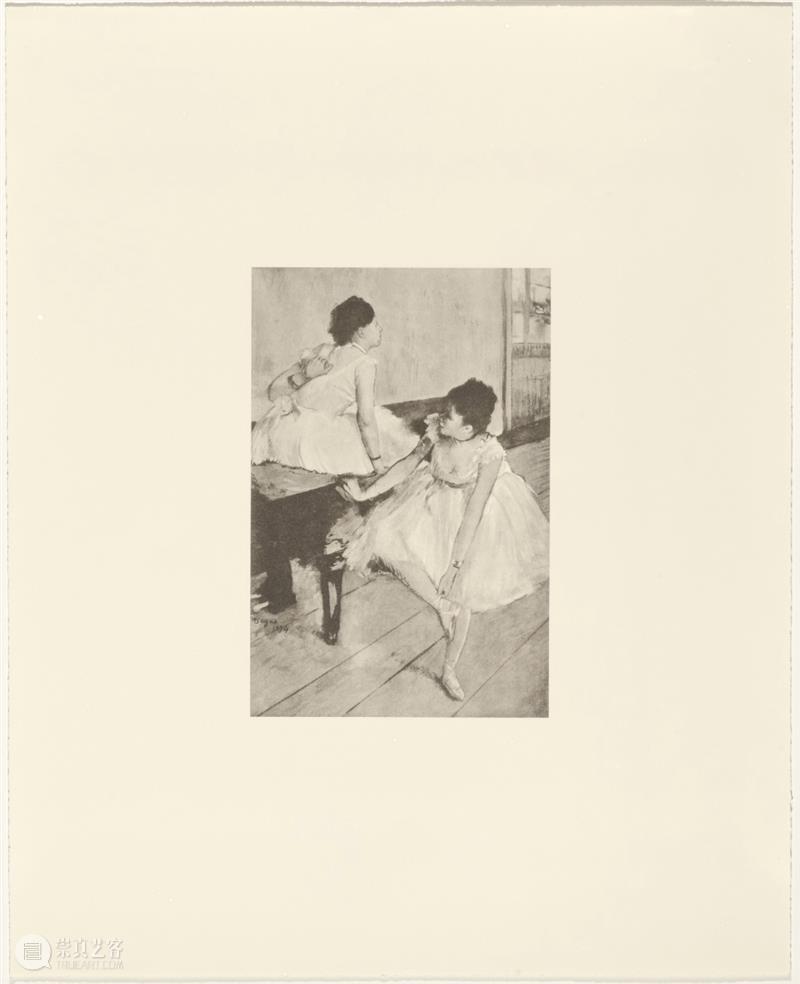

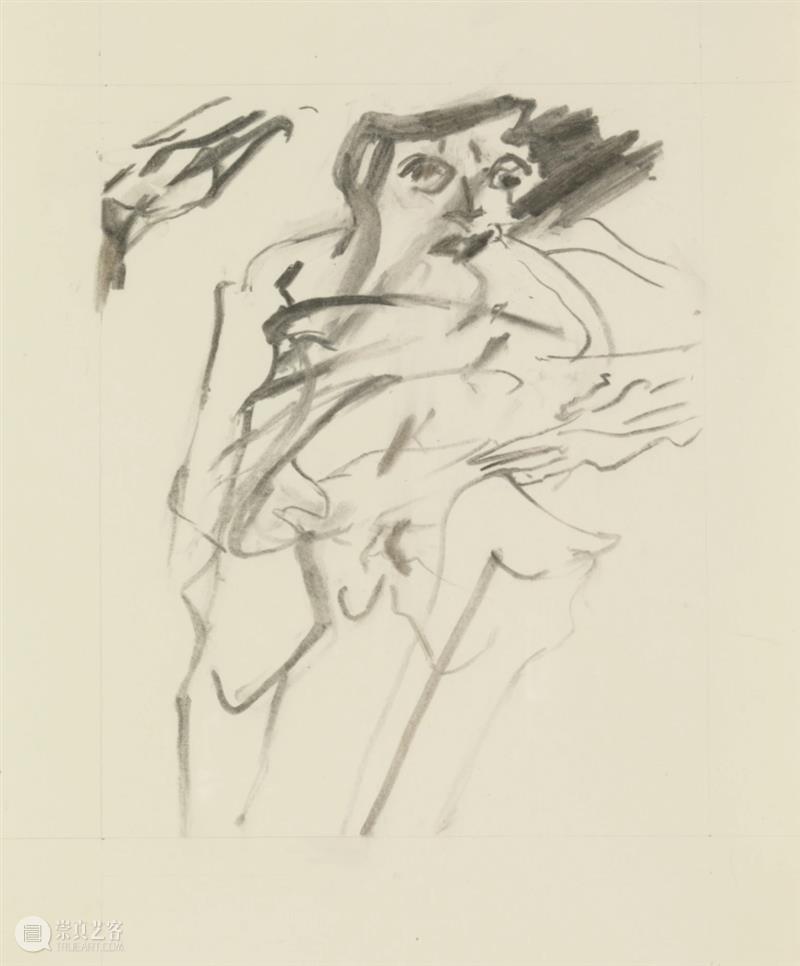

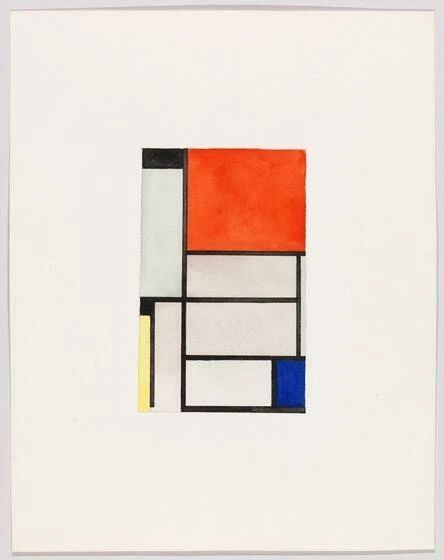

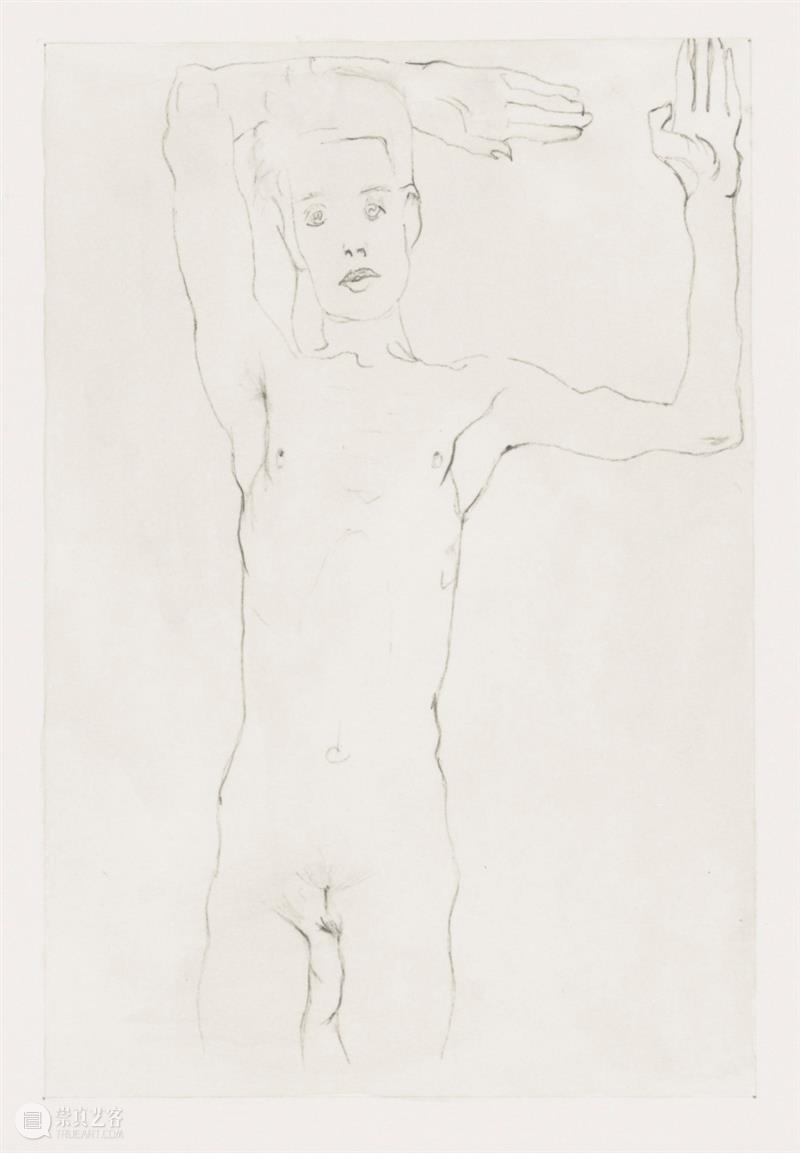

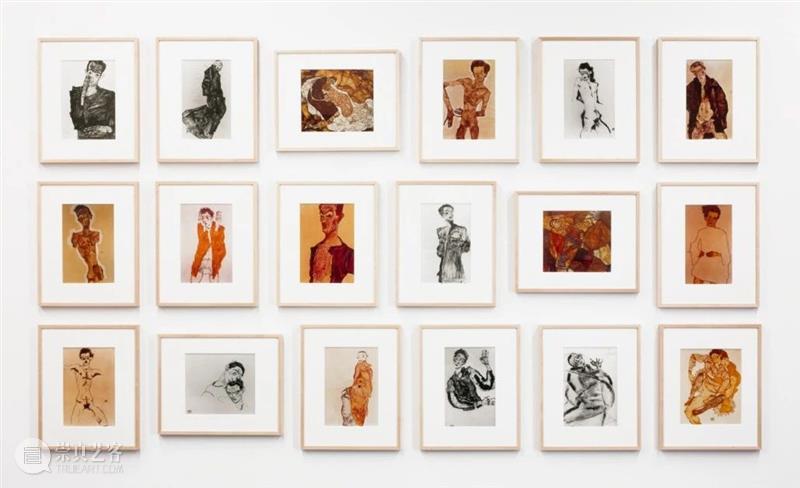

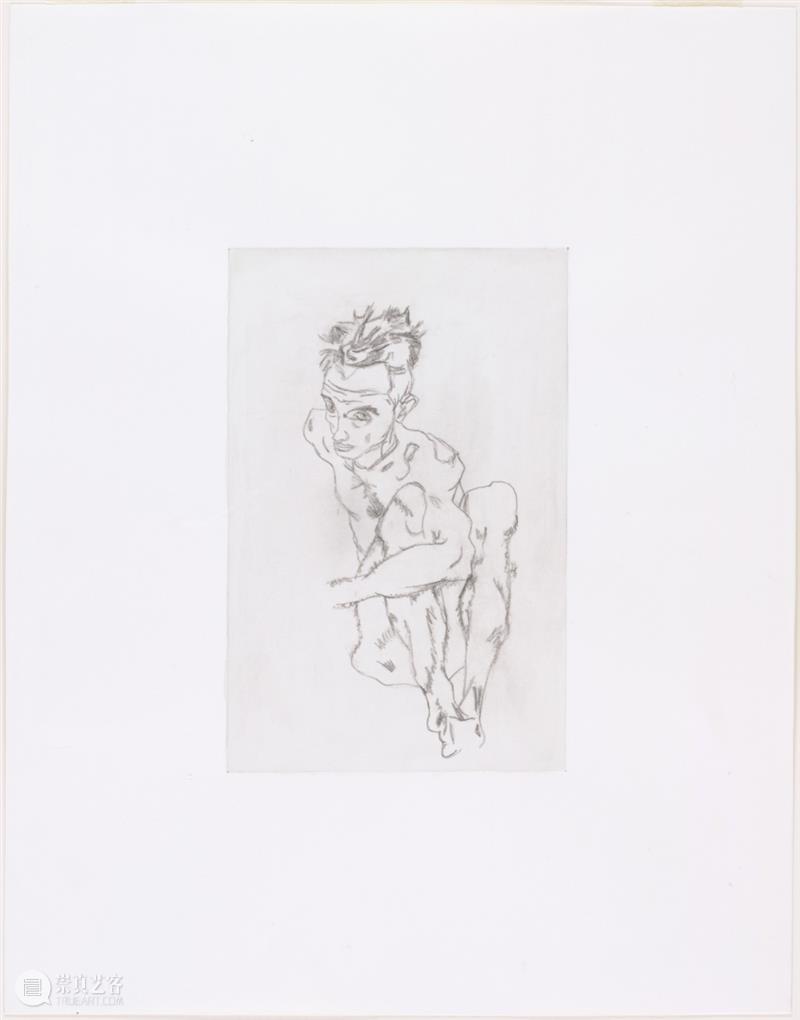

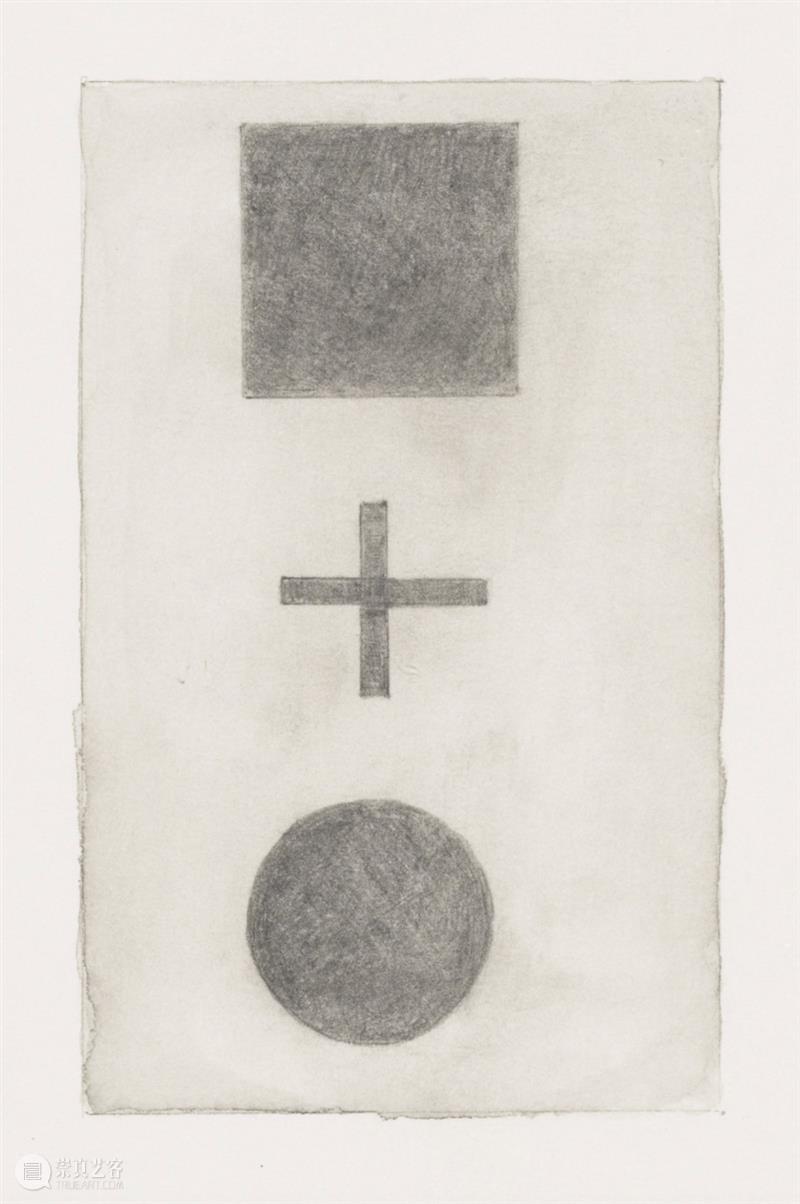

此后她复制了艾略特·波特(Eliot Porter)、爱德华·韦斯顿(Edward Weston)、沃克·埃文斯(Walker Evans)、亚历山大·罗德琴科(Alexander Rodchenko)的摄影作品;威廉·德库宁(Willem de Kooning)、埃贡·席勒(Egon Schiele)和卡西米尔·马列维奇 (Kasimir Malevich)的素描;以及蒙德里安(Mondrian)、马蒂斯(Matisse)、埃尔·利西茨基(El Lissitzky)和莱热(Léger)的水彩等等艺术品。

在经历了最初对利文如此大胆地引用和操弄知名艺术家作品的震撼过后,问题开始浮现:然后呢?她的魅力仅仅在于通过复制来使原创性概念陷入悖论吗?她是否赋予了复制概念新的、当代的色彩?为什么她选择复制的艺术家全部都是男性?她如何看待自己的作品,以及围绕这些作品而产生的数量可观的论述?

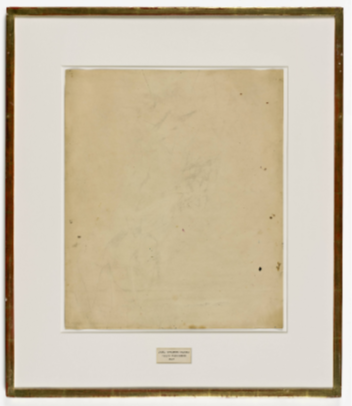

珍妮·西格尔(下称西格尔):你是在威斯康辛大学接受的教育,这对你的工作方向有什么影响吗?谢丽·利文(下称利文):我觉得在中西部长大的经历肯定对我有影响。我是在圣路易斯长大的,然后去威斯康辛读了八年书。我在那里读完了本科和硕士学位。那种总是处在艺术界主流之外的感觉跟我对艺术的体验有很大的关系。我是通过杂志和书籍来认识艺术的——我从表面以及外观获悉了艺术的模样。西格尔:你会在复制品中保留影印或者复制过程中产生的淡色或是褪色,这个特征也许是理解你作品的一个线索。这使得复制品和原始版本区别开来。所以你是从最一开始就意识到了二手资源的概念。利文:是的。那是60年代的时候。我在读大学,算是一个极少主义画家,那些极少主义艺术品在杂志上看起来就更平了。我觉得我的作品开始变得非常矫揉造作,而且对我自己而言十分空洞。我开始通过摄影把具象的图像带进作品里。洛杉矶布洛德博物馆与华盛顿赫希洪博物馆和雕塑园收藏西格尔:你的研究生学位是摄影-版画专业,这点感觉意义重大。利文:我对组合图像和机械复制非常感兴趣。我从大学开始就做很多商业艺术,这是我的谋生手段,一直到不久之前都还是如此。利文:我觉得影响很大。我对商业艺术如何处理原创性的问题很感兴趣,他们需要什么图像就直接拿来使用,这从来都不是个道德问题,纯粹是有用没用的问题。他们没有这些图像归属于谁的概念,所有的图像都是公共资源。这对我作为一个艺术家来说是非常具有解放性的。《谢丽·利文:香港多米诺》展览现场,卓纳香港,2021年西格尔:你对印刷品的的处理过程让我联想起17世纪流行过的一种风气,就是制作某件绘画作品的印刷模版。这些版画艺术家尊重原画的构图和人物的姿态,但是他们未必保留人们脸上原本的表情。他们认为版画也有些微的原创性。换句话说,就是这些版画实际上脱离了原作,变成了一种新的东西。利文:我想那时候摹本和版画应该是传播图像的主要途径,那时摄影还没有出现。西格尔:现在正在大都会艺术博物馆举行的卡拉瓦乔展实际上是从另外一个角度来看待复制的概念。卡拉瓦乔的原作被摆放在它的复制品或者曾被认为是他的作品的旁边。这个展览反映了现代对独特性的需求,而在当时,如果有人委任一件大师之作的摹本,那是因为此人特别喜爱那张绘画,或者是一位虔诚的赞助人想要一张施洗约翰的图像。利文:我们对于艺术史的理解很大程度上建立在摹本、假画和赝品上。我刚读完《卡拉瓦乔阴谋论》(The Caravaggio Conspiracy),一本关于盗窃和伪造艺术品的书,作者是一位调查记者。在寻访一张失窃的卡拉瓦乔画作的过程里,他遭遇了多到超乎想像的赝品。这种东西一直都很多。有的美术馆的整个收藏都是假的。西格尔:我的意思是在16世纪时,人们未必对摹本嗤之以鼻。这些摹本是受到尊重的。利文:我觉得那时候人们和历史的关系跟现在不同。那时候更多是一种东方式的对传统的信仰。你想要追求的,是在你的传统中臻于圆熟。原创性不构成问题。我认为到了现代主义,这观念才真正发生转变。西格尔:制版的过程里,原作的尺寸会被缩小。这点似乎跟你的作品有某种联系。利文:大部分时候都会比原作尺寸小,但会保持藏书票大小。对我喜欢的图像来说,保持统一的格式会有一种平等感。水彩和素描则是从书上描摹下来,然后放在11 × 14英寸的纸张上。绘画则都是20 × 24英寸画架尺寸的版子。我制作的这些图片可谓鬼魂的鬼魂;它们跟原作之间可能隔了三层,甚至四、五层的关系。当一张图片变成藏书票,它已经被翻拍过好几次了。当我开始创作这些作品时,我期待获得的是一种自相矛盾的图像。我想把一张图片放置在另一张图片上,所以有的时候两张图片都消失了,有的时候却是两张照片都显现出来;对我而言,这种“振动”正是这些作品的意义所在,即那中间的空间,那里没有图像。

利文:我倒不是认为原创性这个词没有意义,或者说它是空洞的。我只是感觉它在非常近代才变成了一个狭义的概念。我把我的作品视作对“原创”这个词定义的拓展。原创性对我来说是一种修辞。脱离了历史的创造活动并不存在(这里的历史也包含个人的历史)。西格尔:那么你把自己的手带进作品中,这背后的观念是什么?当你不再复制照片,而开始临摹德库宁作品的时候,这个问题就已经出现了。利文:很多最精妙的心理分析和女性主义理论在评论艺术和电影时都假定,在一个父权社会里,视觉占据主导地位,压倒了我们其他的感官。我们的媒体文化中有很多异化和压迫性的东西,我想都体现了其窥视癖的面向。但吊诡的是,大多数这类理论在艺术批评中,都基本支持摄影作品。身体的其他部分似乎是被否定的。在艺术里,手变成了身体的转喻符号。西格尔:作品中似乎有某种东西告诉我们,你非常喜欢这种手工,有时宛如本能。利文:哦,是的。否则为什么要这么做呢?对我来说,艺术首先就关于愉悦。我不是说制作和观赏摄影作品就无法带来愉悦,但是画画、欣赏画作肯定能带来一些非常不一样的愉悦感。西格尔:你会觉得这种复制版画的过程是最近手工艺回潮的一种体现吗?利文:我不想否认这一点。我认为很多人都把这种身体存在的痕迹看作针对过分机械化的文化的一剂解药。西格尔:你在意配色吗?你会研究原作的色彩并且加以重构吗?利文:必要的时候我会试几次。一旦我觉得色彩跟我既有的图形是和谐的,就不会再动了。我不会从事那种照相写实主义的创作,因为那又变成了机械化,意味着我又回到了原点。我尝试不让自己被原始图像完全控制住。我真正感兴趣的是建立我和图像之间的关系。35.6 x 28.1 厘米

惠特尼美国艺术博物馆收藏西格尔:你对艺术家或者该艺术家某件特定作品的选择,与手工的问题相关吗?利文:绘制太复杂的图像对我来说会是沉闷的苦工,我对此毫无兴趣。西格尔:在比如《仿卡西米尔·马列维奇》(After Kasimir Malevich)或者《仿埃贡·席勒》(After Egon Schiele)这些作品的命名里,你在暗示一种艺术中被广泛接受的早期传统——这种传统从巴洛克时代起开始兴盛,一直持续到19世纪。从历史的角度来看,我们可以说在文艺复兴时代,瓦萨里建立了一套何谓伟大的准则,而后来的世代都遵守这套规则。你之所以选择早期现代主义中所谓的大师,与这种模式间是否有一种对应的关系?利文:有这样的关系。我在心理学层面进行了很多思考。我是指一种俄狄浦斯式的思考,它们关乎父亲的权威,以及父亲的欲望的权威。我的作品在很大程度上关于欲望,以及欲望的三角关系特征。欲望总是以他人的欲望为媒介来表达的。利文:从一开始,我的很多作品都旨在呈现自己身为一名女性在艺术界的艰难,因为艺术界基本上是一个崇尚男性欲望的竞技场。西格尔:所以“他”的欲望变成了你的欲望,由此使得欲望得以清晰地表达?那么这其实算是一种批判。利文:我比较倾向于用“分析”这个词。最近有人把我的水彩作品称作立场书。我想说清楚的一点是,我只做我想要做的东西。语言和修辞都是当我回头开始尝试向自己和他人描述这些作品时才出现的,我做作品并不是为了表明一个观点或者阐释一个理论。我做我自己爱看的照片,我想别人也是如此。欲望是第一位的。西格尔:席勒可以说是你挑选的“大师”里比较另类的一位。他是怎么进入你的选择的?利文:我做选择并不仅仅是依据历史书,虽然这些书显然影响了人们关于“什么是重要的”的认识。它也跟我与作品的私人联系相关,对我来说席勒是重要的。7件明胶银盐印相及11件C-print彩色合剂冲印利文:他的那些情色作品中有某种东西打动了我。一部分原因是,这是他自恋倾向的自觉表达。我不想就这个话题谈太多。女人应该有自己的秘密。西格尔:这其中似乎存在一个悖论。你和利希滕斯坦(Lichtenstein)的立场有相似性吗?他戏仿抽象表现主义的笔触,却说喜爱它。利文:我想这是一种辩证关系,类似人与权威之间的关系。这也是作品中的讽刺所在。但是戏仿的重点并不是与原作的关系,而在于它反映了我是如何理解原作的。西格尔:在苏西·盖伯利克(Suzi Gablik)的著作《现代主义失败了吗?》(Has Modernism Failed?)中,当讨论到20世纪对物件态度变化的历史时——尤其是涉及物件的独特性和原创性时,她提到了你对知名摄影师作品的复制。这段论述紧接在对劳森伯格(Rauschenberg)的《已擦除的德库宁的作品》(Erased Drawing of de Kooning’s)的分析之后。对我来说,你所做的跟劳森伯格所做的似乎是相反的动作:他是擦除,而你是归位,虽然是以另外一种形式。利文:很多人把我的作品视作一种擦除。我觉得这是对我的作品最不爽的一些人,把它想像成了一种擦除的动作。罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)西格尔:你怎么看盖伯利克对你的意图的分析与总结?以下是这个段落:“利文不以传统意义上的‘创造性’自居。通过执拗地拒绝承认她的复制品和原作之间存在任何差别,她把自己的作品用作对当下大众收集照片潮流的一种颠覆,这些照片被吸收进艺术市场,变成了另一种昂贵的商品。显然,这类观念作为一种对商品主导文化的否定是成功的,但当商品文化开始包容这些‘盗版’,并且将它们变成体制化的艺术界流通框架内另一种可供出售的物品......此时,它们变得更像是寄生物而非带有批判性,它们赖以生存的正是它们原本意图批判的系统本身。”

利文:我一向都希望我的作品能成为商品而非其他。作品可能不会马上卖出去,但我一直都希望它们可以出售,最后进入收藏和美术馆。不过,钱有用但不是万能。我的作品和原创性的概念之间一直都是一种辩证关系。我常常思考原创性的问题,但我也会思考所有权和财产的概念。劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)有句话说的很好,他希望所创造的艺术,能让我们思考自己与物质世界之间的关系。这句话我很能体会。我不是想否认人们拥有东西的事实。这根本不是重点。重点在于,人们渴望拥有东西,这点对我来说更有趣。拥有东西究竟是什么意思呢?更怪的是,拥有一个图像又是什么意思?【1】展览现场,巴黎商品交易所-皮诺收藏,2021年;【2-3】《谢丽·利文:大骚乱》展览现场,惠特尼美国艺术博物馆,2011年;【4】《谢丽·利文:仿一切》展览现场,德国纽伦堡新博物馆,2016年。

西格尔:你认为艺术圈核心外的其他观众能够理解这是什么吗?利文:这个问题里有很多讽刺之处,因为当我开始创作这些作品的时候,我认为所有人都可以理解。它对我来说完全不是精英主义的。任何乐意思考的人都可以明白一张照片的照片是个奇怪的东西。我现在也还是认为所有人都可以理解这些作品。有些人觉得他们没办法理解,觉得有一些东西他们不知道,这样他们便感到被欺骗或者被背叛了。一张照片的照片是种奇怪的东西,它带来很多的矛盾;对我来说,所有人都能理解这一点。但显然不是人人都喜欢。西格尔:有些人可能根本不知道原作是什么,所以他们也没有办法去做比较。利文:这点对我来说完全不是问题。人们要么喜欢我的这些照片,要么不喜欢。我的照片除了具有与我个人的联系外还有其他的关联。我比较倾向于认为这是复杂的作品,可以从很多不同的层面去欣赏——或者不欣赏。但首先我觉得这些作品是好笑的。每次有人跟我道歉,说不好意思他们觉得很好笑,我都很吃惊。我希望作品是好笑的,但这并不表示我不是严肃的。装裱尺寸:54.9 x 44.8 x 3.2 厘米西格尔:仿制其他既存的艺术作品的工作方式往往被认为是一个艺术家还处在成长阶段的表现。你是这样的情况吗,还是说这只是种巧合?利文:不是巧合。其实这个问题我想了很多,尤其是当我思考我接下来要做什么的时候。我意识到这是我需要去做的事情。对我来说很有意思的是,我从来没有明确地把自己视作学生或者学徒,但我会意识到这是我想要走的一步。这完全不是在贬低作品或者说它是不成熟的。对我来说,颇具讽刺意味的一点是,人们担忧我下一步要做什么,这点反而对我的创作很有启发性。西格尔:你可以谈一下从使用复制品产生出来的一些成果吗?比如说,在《1917》(静物画廊,1984年10月)这个展览里,你把两位艺术家的作品放置在一起,赋予了它们原本各自不拥有的意义。利文:我的挪用图像总是关于现代主义者及其思想,很多都是乌托邦思想。今年夏天我在临摹马列维奇和席勒的素描时,开始意识到这些都是1917年左右的作品。我很惊奇,这两种极度激进、但彼此几乎不能兼容的创作是同时发生的。所以我觉得也许把席勒的情色素描跟马列维奇的至上主义作品放在一起是有意义的。西格尔:这是否代表了你对于“艺术可以改变政治系统”的盲目乐观的评语?利文:当我开始做这件作品的时候,我在思考我和现代主义者的乌托邦理想间的关系。我们不再天真乐观地相信艺术可以改变政治系统——这是很多现代主义者共同怀有的热望。作为后现代主义者,我们会觉得那种简单的信仰非常动人,但我们跟这种简单的关系必然是复杂的。西格尔:在更近期的展览《重复》(Repetitions,亨特学院美术馆,1985年3月)上,你使用了另外一种策略。你基于同一张马列维奇的画制作了六张铅笔素描。利文:当策展人莫里斯·柏格(Maurice Berger)跟我说他在策划一个叫《重复》的展览并且希望我参与的时候,我很兴奋,因为我一直很想做一件作品,就是同一个图像重复出现数次。这件作品反正已经暗含着重复的概念(既然你可以制作一件复制品,那你就可以制作无数件),所以我觉得这是一个绝妙的机会,可以把同一个图像重复六次。西格尔:此外,之前你单独展出的作品,你现在似乎很想要把它们合成一组。这可见于现在正在展出的惠特尼双年展。利文:不知为何,人们似乎不愿从图像内容的层面讨论这件作品。上个月,我跟住在洛杉矶的作家霍华德·辛格曼(Howard Singerman)聊天,他说起人们在看这件作品时,更像是从画框往外看,而不是从画框向内看。他的意思是,我们现在太习惯于依赖脉络了,有时候图片对我们而言只是墙上的一个洞而已。实际上它们是图片。它们是很复杂的图片,但它们仍然可以从图像内容的层面来阅读。《1917》那个展览上的图像包含十字架和自慰的场面。大部分写过这件作品的人都忽视或者否定了图像的内容。我感觉很多人似乎迷失在了那个缺口中,他们以为那里没有图像,但实际上那里有两个图像。西格尔:我们再回到挪用的问题,你认为你与——比方说安迪·沃霍尔(Andy Warhol)——这些你说过跟你相似的艺术家之间有什么区别?利文:沃霍尔的作品中有一种空洞,对我来说非常有趣,就是我说过的那种“振动”。作品中包含三个空间:原本的图像、他的图像,以及两者之间的空间,一种禅宗式的空洞。他作品中那种虚空始终吸引着我。利文:没错,虽然我经常觉得沃霍尔也是选择自己喜好的图像,这使得作品不至于那样讨厌,这点对我来说也很重要。西格尔:几个月前你受邀参加一场名为《生产再:生产》(Production Re:Production)的展览,这个展览很明确意在讨论挪用的问题,但你拒绝了。为什么?利文:我从来都没有期待自己归属于所谓的挪用派。“挪用”作为一个标签让我觉得很害怕,因为它事先就有著论战的意味;作为艺术家,我不愿把自己视为好辩者。从我开始讨论这些作品到现在,我感觉自己已经柔化了不少。我必须说清楚的一点是,我不认为艺术应该是任何一种单一样貌——我的作品只有置于与其他人作品的关系中才有意义。它在隔绝状态下是无意义的。而在欲望的层面,每个人的创作都是不同的。我认为女性主义艺术家和写作者带来最重要的推进之一,就是建立起了差异的可能性,一种包含了多种声音和视角的可能性。将作品置于当代艺术生产的整体场景中对我来说很重要。我并不想要取代什么;我的作品是一种累加。我想要扩展讨论,而不是让它变得更狭窄。丹麦路易斯安纳现代艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)收藏

该系列另一件作品亦为旧金山现代艺术博物馆和伦敦泰特现代美术馆收藏西格尔:在逐渐被外界认识的过程里,你和一些被称为“解构者”的艺术家被归作一类。你觉得你跟他们的不同是什么?利文:我和艺术的关系可能相对更传统。我在圣路易斯长大,那里有一间非常美的美术馆,我小时候很喜欢去。虽然我跟艺术机构与文化产业的关系充满了矛盾和冲突,但我也真的热爱艺术,尤其是现代主义艺术。西格尔:你的作品引发了很多论述。我想了解你对于其中一些观点的回应。比如,我们刚刚已经提到了这个话题,那就是拉康阐述的俄狄浦斯情结。在一篇关于拉康和弗洛伊德的文章(《马萨诸塞评论》(The Massachusetts Review),1979年夏季)里,尼尔·H·布鲁斯(Neal H. Bruss)写道:对拉康而言,俄狄浦斯情结的解决缩减了潜在欲望与语言选择的无限性,使之变成一个可控的系统;它得以实现的方法是引导孩子进入第三类秩序,即“象征界”,也就是更大的社群运作所依赖的语言和习俗。拉康把俄狄浦斯情结的解决视作镜像阶段似的一个寓言,弗洛伊德本人也认为,孩子未必需要真的目睹原始场景才能达到这个阶段。比方说,拉康对俄狄浦斯情结的寓言式解读并没有将女童从俄狄浦斯的角色中排除出去......利文:这就是为什么我对如杰奎琳·罗斯(Jacqueline Rose)和朱丽叶·米切尔(Juliet Mitchell)等女性主义理论家对弗洛伊德和拉康的批评如此感兴趣,因为她们让我们看到了思考女性欲望的路径。她们分析了文化如何在性别和性之间建立起不可分割的纽带,这纽带变成了束缚,这纽带在女性性欲的领域里更复杂。西格尔:你曾经表达过对让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)的批评的兴趣。克雷格·欧文斯(Craig Owens)在《美国艺术与社会变革》(Art & Social Change,USA,1983年4月)中写道,鲍德里亚认为权力的行使并非仅仅通过控制生产手段,这甚至不是首要的方法,权力是通过对再现手段的控制来实践的,那就是符码。所以我们需要的是对再现的批评,但这种批评需要脱离生产主义的偏见。欧文斯总结说:“这种批判也正是这新的一群艺术家试图向我们提供的。”你也被归在了这群艺术家之列,请评论。利文:这类写作揭露了一种替他人代言的侮辱行为。跟大多数女性一样,我很厌烦被男性描述和代表。西格尔:一年前,当你被问到你是否有计划改变“仿”其他艺术家的工作方式,你回答说那正是你当时想做的。“我想要创作我自己想要观赏的图片”,你说。这意味着你那时并未想做出改变。那么你现在的想法呢?利文:我正处在一个转变期。我在考虑作出更多选择......我感觉眼下还是不要说太多为好。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享