谢丽·利文(Sherrie Levine)的绘画游戏:《香港多米诺》

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

谢丽·利文

Sherrie Levine

《香港多米诺:1-12》

作品介绍

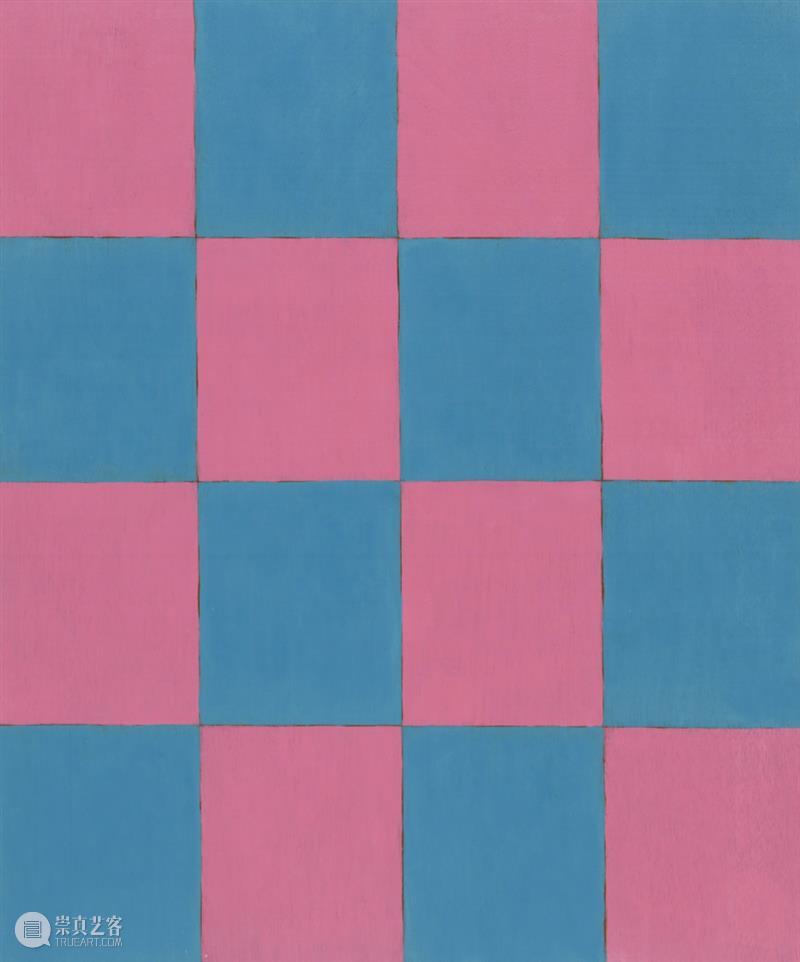

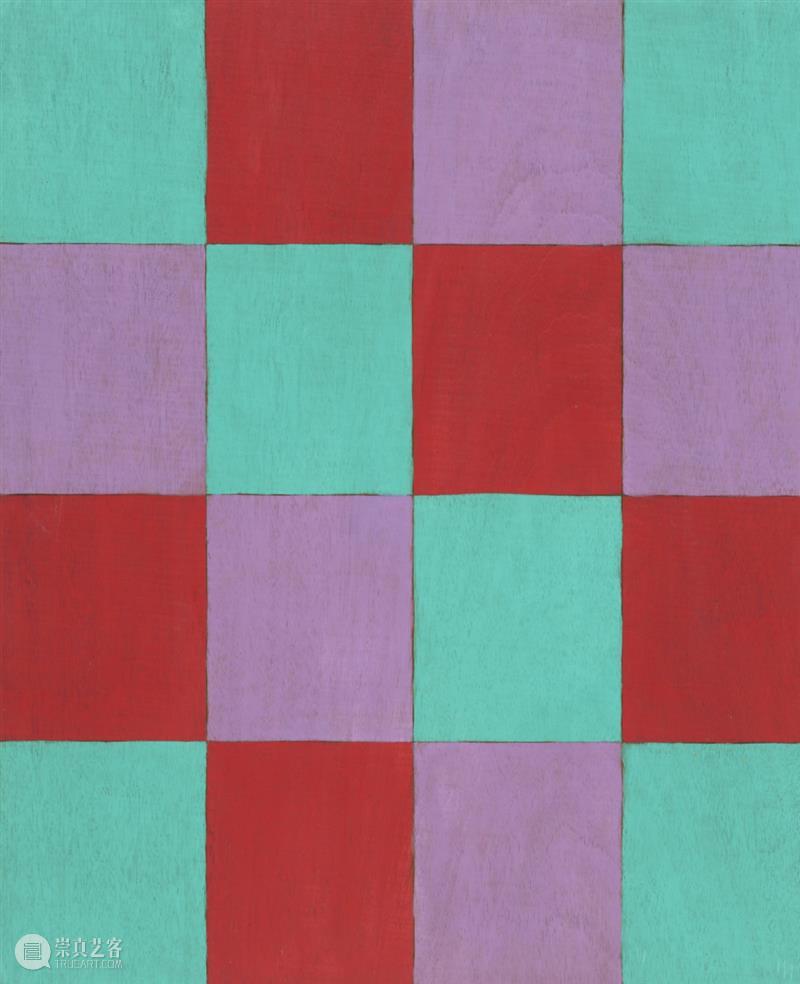

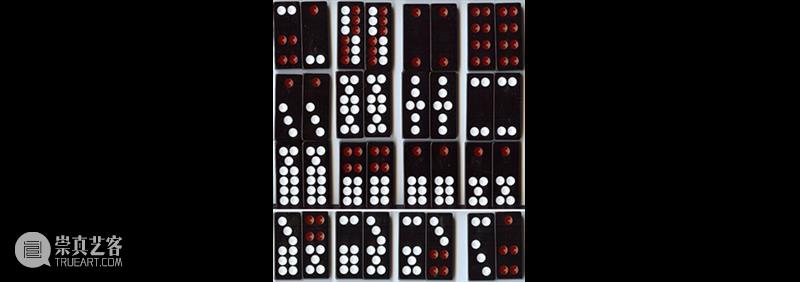

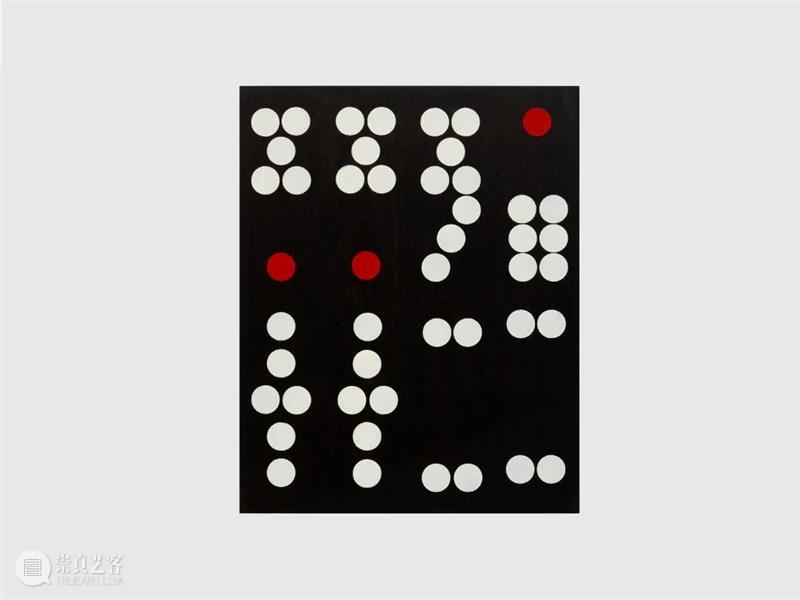

上图为:谢丽·利文(Sherrie Levine),《香港多米诺:1-12》(局部),2017年,十二件红木板上蛋彩画,单件尺寸:50.8 x 40.6 厘米,总体尺寸可变。

谢丽·利文(Sherrie Levine)作为20世纪末的“挪用艺术”代表人物,其绘画作品广泛涉及到各地文化和风俗的图像。

卓纳香港目前正在举办艺术家的个展《香港多米诺》,与展览同名的作品正是指涉了横跨东西文化的多米诺骨牌游戏,承载了利文对图像复制、挪用的独特匠心。

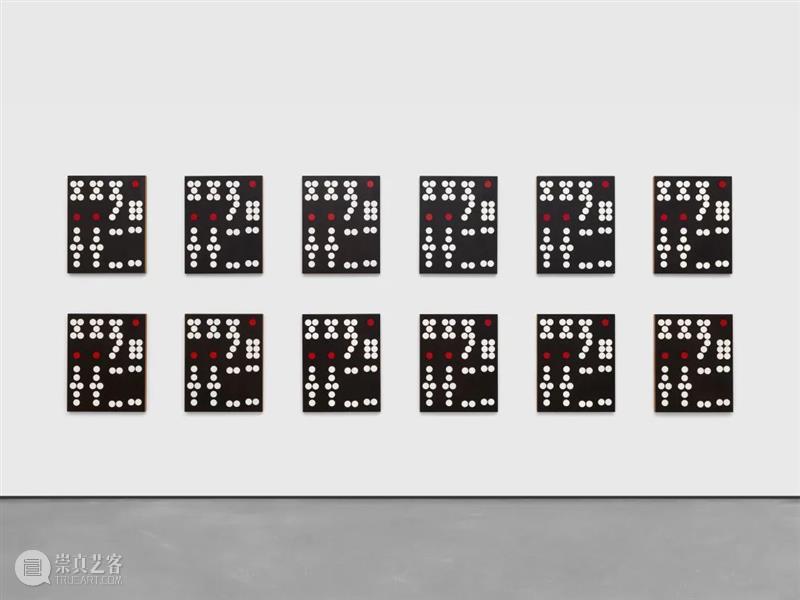

《谢丽·利文:香港多米诺》展览现场,卓纳香港,2021年

谢丽·利文在2017年创作了《香港多米诺:1-12》,作品由十二件单幅油画组成,每幅画面分别代表八张骨牌。作品的灵感源自利文在2012年到香港旅游时购买的一副中式骨牌。这件作品正于卓纳香港的谢丽·利文个展《香港多米诺》中展出,特地为是次展览撰文的艺评家拉里·里斯特(Larry List)写道画中的骨牌番点“让人联想起早期电脑的打孔卡,甚至可以回溯到雅卡尔织布机(Jacquard loom)的花纹打孔卡。”> 向左滑动,查看更多

【1】早期IBM电脑打孔卡;【2】藏于纽约大都会博物馆的20世纪雅卡尔织布机;【3】中式骨牌变体的卡片游戏;【4】一副中式骨牌。

多米诺的前世今生

西方的多米诺

《香港多米诺》的作品虽指的是中式骨牌,但“多米诺”在西方原是指威尼斯节庆舞会的一种装扮,由黑色和白色长袍组成。它的英文名字“domino”词义,也可能源于法国牧师帽子的颜色,指涉了多米诺牌面的圆点。

【1】传统的威尼斯面具;【2】彼得·隆吉(Pietro Longhi),《大厅》,约1750年;【3】亨利·热尔韦(Henri Gervex),《戴面具的女人》,1885年。

“《普罗伯特神话百科全书》(The Probert Encyclopaedia of Mythology)将多米诺描述为‘主教座堂法政牧师们佩戴的一种风帽……后来是……女性服丧时佩戴的面纱,再后来演变为一种女性佩戴的半面具饰品,常常在旅行或者参加化装舞会时使用,以起到伪装的效果。’”

——拉里·里斯特(Larry List)

> 向左滑动,查看更多

【1】一副典型的西方多米诺骨牌;【2】荷兰水手在玩多米诺,1890年代;【3】弗里德里希·斯图姆(Friederich Sturm),《多米诺玩家》。

直到在18世纪,多米诺才作为骨牌游戏在意大利和法国出现,随后传播到欧洲和世界各地。

中式骨牌“多米诺”

在中国,骨牌又称天九或牌九,自南宋起作为赌博游戏在民间流传至今。中国最早记载骨牌始于宋朝末年,由文人周密(1232-1298)撰写的《武林旧时》提及了骨牌为一种赌具。

【1】中国绘画中的多米诺骨牌游戏,约1850年;【2】英国插画师托马斯·沃莫(Thomas Allom)所绘的中国女子在玩多米诺卡片游戏,1843年。一组为32张的多米诺骨牌又分为“文牌”和“武牌”,不同的番点可被阐释为具诗意的韵句。例如利文的《香港多米诺》作品牌面就暗示了唐诗《春女怨》的首句“白玉堂前一树梅”。

“把艺术创作当作游戏比把它当作工作要有用得多。在这裡,进攻和控制的幻想扮演著有趣的角色。我想这是我著迷于将游戏作为主题的原因之一。”

——谢丽·利文(Sherrie Levine)

现代艺术的棋局

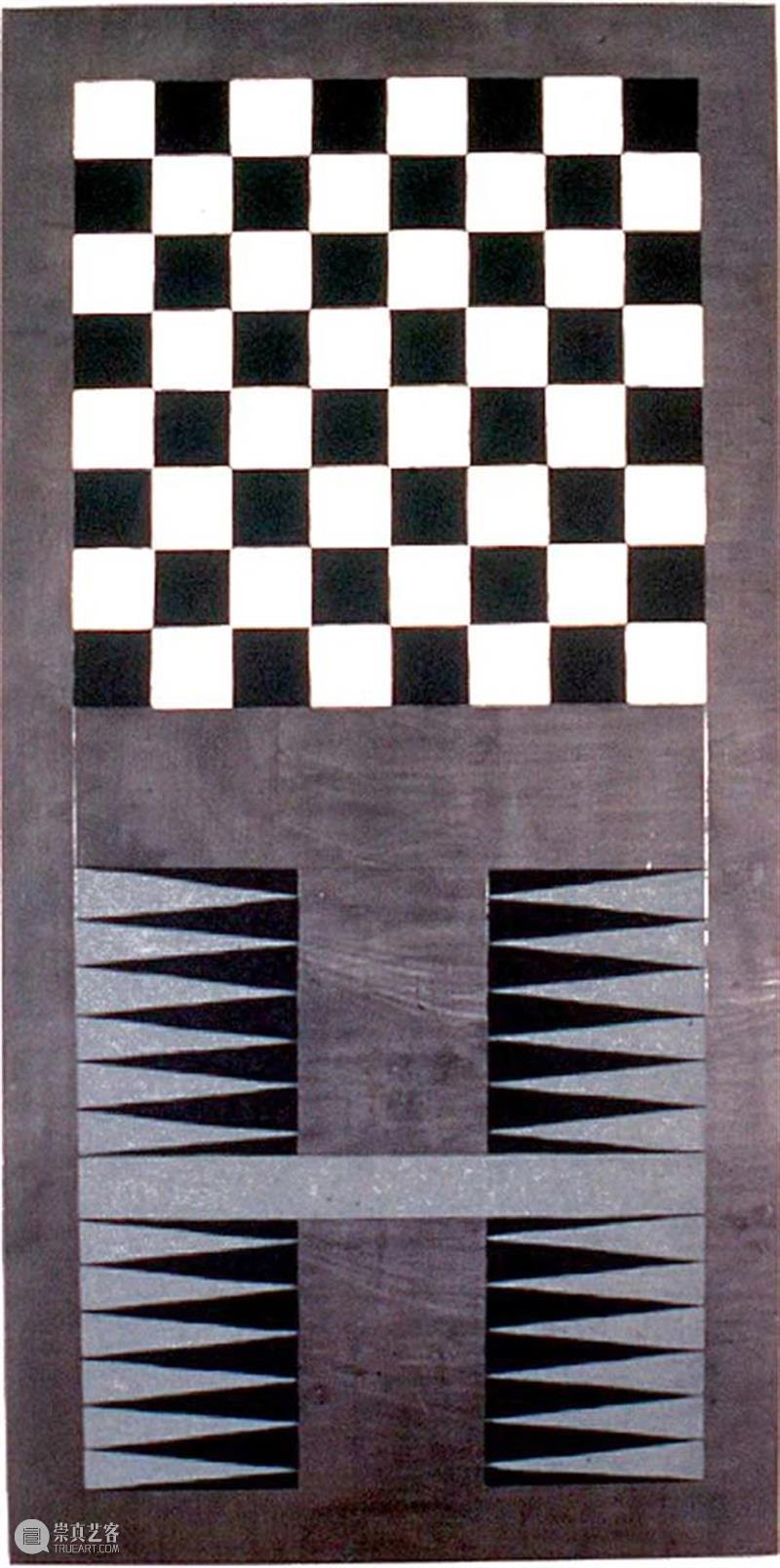

利文的《香港多米诺:1–12》回应了她长久以来着迷的棋盘游戏,她早期的棋盘格子绘画脱胎自现代主义大师马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的棋盘格作品。矩形、齿形和格状铺排,这些源自象棋和西洋双陆棋的图像成为了利文的艺术精神载体。

【1】杜尚与曼·雷(Man Ray)在下棋,出自雷内·克莱尔(René Clair)导演的电影《间奏曲》,1924年;【2】马赛尔·杜尚(Marcel Duchamp),《象棋盘》,1937年;【3】马赛尔·杜尚(Marcel Duchamp),《象棋手》,1911年;【4】马赛尔·杜尚(Marcel Duchamp),《象棋游戏》,1910年。

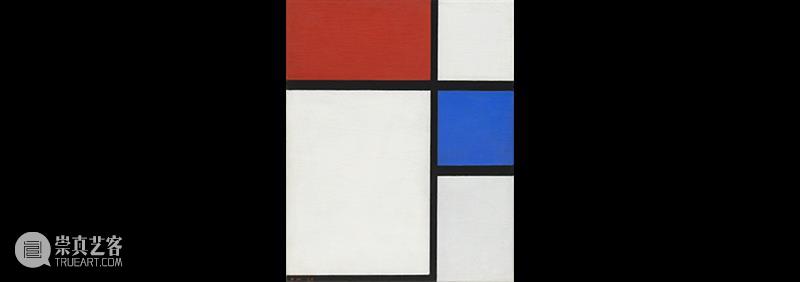

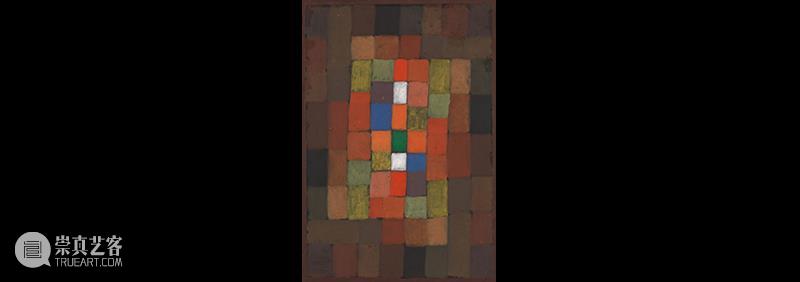

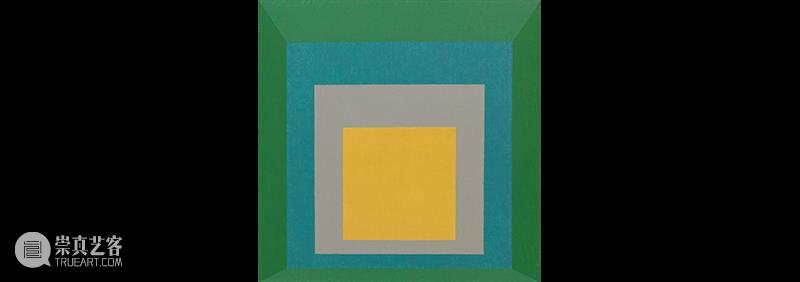

棋盘的网格自杜尚和曼·雷(Man Ray)开始,赋予了现代绘画最为重要的图像元素。我们可以在历代的艺术家,如皮埃·蒙德里埃(Piet Mondrian)、约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)和保罗·克利(Paul Klee)的创作中反复看到网格绘画的基因和变体。艺术史学家罗莎琳•克劳斯(Rosalind Krauss)策划的展览《网格》,也是二十世纪展览中的里程碑。【1】皮埃·蒙德里安(Piet Mondrian),《红蓝的构成II》,1929年;【2】保罗·克利(Paul Klee),《五月图像》,1925年;【3】保罗·克利(Paul Klee),《静态-动态渐变》,1923年;【4】约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers),《向方型致敬:幻影》,1959年;【5】约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers),《向方型致敬:蓝与绿》,1950年。利文的棋盘格绘画横亘了她创作最核心的三十余年,她将现代艺术中观念至上的策略和规则与视觉、色彩研究紧密地联系在一起,将几何形态的抽象绘画从主观的抒情、理性的抽象的窠臼中解放出来。

【1】西方中世纪的双陆棋游戏,取自《游戏之书》(Libro de los juegos);【2】西洋双陆棋棋组。【1】《香港多米诺:1-12》(局部),2017年;【2】《香港多米诺:1-12》,2017年,十二件红木板上蛋彩画,《香港多米诺:1-12》不仅仅是利文的抽象绘画中一个独树一帜的变体,也呼应了她数十年的探索中对异域文化的研究。在她一贯对棋盘、游戏和规则的解析之外,这组作品的图像形态亦和我们这个时代的密码、代码息息相关。

利文是全球诸多历史性展览的常客。她先后于1982年参加第七届卡塞尔文献展、1988年美国卡内基国际展、1998年巴西圣保罗双年展,亦曾三度参加惠特尼双年展(2008、1989及1985年)。过去四十多年里,国际众多知名博物馆都举办了她的个展,其中包括:- 纽伦堡新博物馆-德国国家艺术与设计博物馆(2016);

- 俄勒冈州波特兰艺术博物馆(2013);

- 惠特尼美国艺术博物馆(2010);

- 德国克雷费尔德豪斯朗格博物馆(2010);

- 旧金山现代艺术博物馆(2009和1991);

- 新墨西哥州圣塔菲乔治亚·欧姬芙博物馆(2007);

- 德国勒沃库森莫斯布罗赫博物馆(1998);

- 洛杉矶当代艺术博物馆(1995);

- 休斯顿梅尼尔收藏博物馆(1995);

- 法兰克福门廊艺术中心(1994);

- 费城艺术博物馆(1993);

- 苏黎世美术馆(1991);

- 亚特兰大高空艺术博物馆(1988);

- 华盛顿特区赫希洪博物馆和雕塑园(1988);

- 康州哈特福德沃兹华斯美术馆(1987)等。

此外,她的作品亦已频繁亮相于许多美术馆和机构的重要群展中,例如:《非我:飞掷的声音(公元前1500年——公元2020年)》,洛杉矶郡艺术博物馆(2020);《崭新:1980年代的艺术与商品》,华盛顿特区的赫希洪博物馆和雕塑园(2018);《普通图像》,明尼苏达州明尼阿波利斯的沃克艺术中心(2016);《难以得见的美国》,纽约惠特尼美国艺术博物馆(2015);《首要材料》,弗朗索瓦·皮诺基金会威尼斯海关大楼博物馆(2013);《图像一代,1974—1984》,纽约大都会艺术博物馆(2009);圣塔菲的SITE机构(2004)等。艺术家的作品已被珍藏于世界各地近80余家博物馆收藏之中,包括:- 纽约大都会艺术博物馆;

- 纽约现代艺术博物馆(MoMA);

- 纽约古根海姆美术馆;

- 纽约惠特尼美国艺术博物馆;

- 伦敦泰特现代美术馆;

- 芝加哥艺术博物馆;

- 巴黎蓬皮杜艺术中心;

- 洛杉矶郡立艺术博物馆(LACMA);

- 华盛顿赫希洪博物馆和雕塑园;

- 波士顿当代艺术中心;

- 丹麦胡姆勒拜克路易斯安纳现代艺术博物馆;

- 大阪日本国立国际美术馆;

- 旧金山现代艺术博物馆等。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享