乔莱尔·阿⻢罗的图像幻象

文:李素超

图像的生产自人类诞生起便滲透着人的基本经验,恰如艺术史学家贝尔廷(Hans Belting)提出的“图像史就是人类史”的构想以及海德格尔“世界即图像(image)”的观念,博蒂西(Chiara Bottici)在其《图像的政治学》(Imaginal Politics: Image beyond Imagination and the Imaginary)中也曾如此回应道:“没有图像,对我们来说就不会存在世界,对于世界来说就没有我们的主体”。在观看艺术家乔莱尔·阿马罗(Gioele Amaro, 1986-)的绘画时,那些变形失真的、亦真亦幻的图像,产生于数码和手工制作的结合,揭示了今天数字时代下特有的一种图像经验及其对主体性问题的再现。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

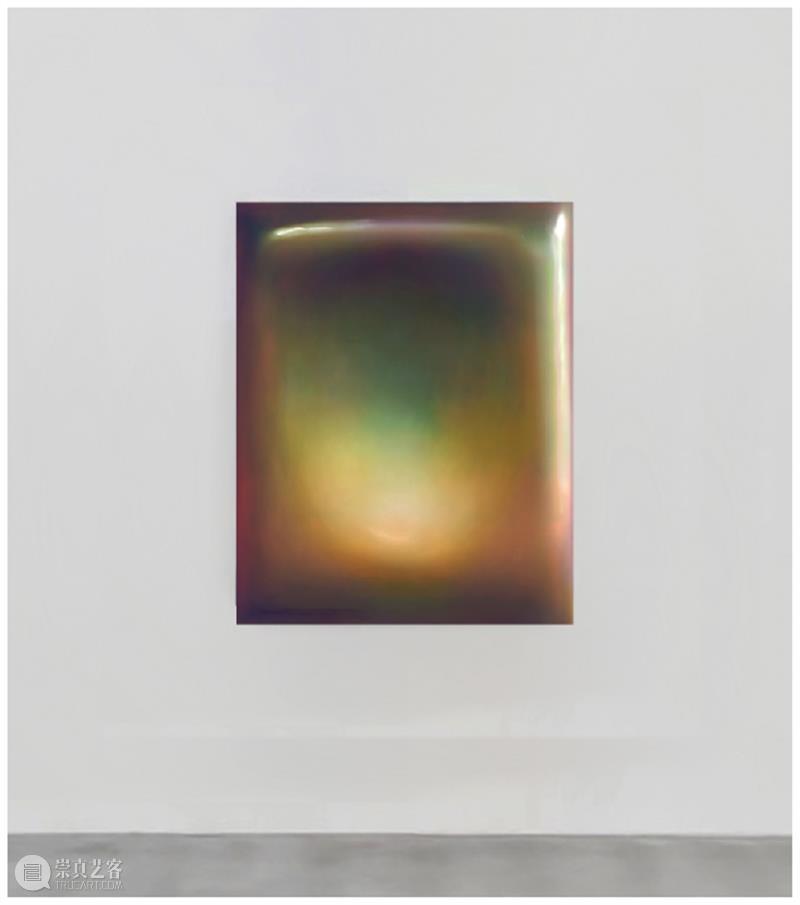

《但丁的口红》,布面综合材料,92x73cm,2021

出生于意大利南部,乔莱尔·阿马罗从那里独特的超现实主义景观中汲取灵感,诸如一盆色彩鲜艳的荧光仙人球的奇异景象。从当地的雷焦卡拉布里亚大学艺术与建筑专业毕业后,阿马罗去到法国,于巴黎-拉维莱特国立高等建筑学院继续攻读艺术与建筑专业。在转向绘画之前,他为法国著名建筑师让·努维尔(Jean Nouvel)工作了五年,并与意大利艺术家、电影制作人弗朗切斯科·维佐利(Francesco Vezzoli)有过共同工作的经历。阿马罗如此谈及自己艺术上的转向:“在建筑领域十年的学习和工作经历以及对autocad, photoshop等电脑软件的运用,让我习惯了用头脑而非仅仅是双手去研习技法,若没有这一段经历,我不会成为一个数字艺术家......当经历这些过后,我意识到绘画才是我最深层的激情”。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《多个莫奈》,布面综合材料,130x97cm,2021

阿马罗的绘画开始于线上。绘图平板电脑(graphic tablet)、网络和打印机是他常用的工具和材料;他通常先从网络上收集图像素材、寻找灵感,把收集来的图像进行混合再加工,再在平板电脑上绘图,渲染色彩,用photoshop构图,随后测试打印效果,将之印在画布上,最后再涂上有保护作用的亮光漆(varnish),使画面呈现出一种具有塑料感的数码图像的视觉效果。例如《自拍照》系列中,艺术家的自拍照片被经由电脑处理后打印于画布,层层的亮光漆施于画面上以示最后的完成步骤,由此,一片模糊的影像隐约地透过塑料薄膜般的表层显露出光影,浓艳的蓝色或红色渲染出一丝暧昧不明的气氛。他善用极度饱和的色彩和具有三维空间感的光亮平面制造一个视觉的幻象,他说:“最让我感到兴奋的就是这种制造幻觉、欺骗眼睛的企图。这幻象是实在的,而非数码的,好比那些精心制作的人造花朵,或者爱上了一个机器人却不知对方是机器人的那种感觉”。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《疲倦的睡莲》,布面综合材料,116x88,cm,2021

阿马罗是活跃的社交媒体用户,在Instagram上拥有过万的粉丝,他将自己的绘画作品上传,在网络上广泛传播,人们透过屏幕观看,从生产制作、传播再到体验,他的绘画始终卷入数字世界的魅影。他称自己为“数码画家”(digital painter),从来不预先设想作品最后的呈现结果,而是乐于看着一件作品是如何被完成的。艺术家似乎将自己一部分作为创造者的权力让渡予另一个主体,不论是数字世界还是实体世界的,其主体性亦构成了它/他的图像。作品《绘画背后》(2021)以双联画的形式展现了一幅画背面的样子,支撑画布的木架歪斜地排列着,阿马罗通过自己的方式制造一个不可见的或被忽视的景观的图像,以作为对绘画媒介特征及其“物性”的再现。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《走向透纳》,布面综合材料,116x97cm,2021

“克里夫・斯蒂(Clyfford Still)是我的父亲,蒙克(Edvard Munch)是我的祖父,沃霍尔(Andy Warhol)则是我的母亲,他们分别代表了色彩、情绪和市场”。阿马罗如是幽默地讲到对自己的绘画产生过重要影响的前辈大师们。可以说,阿马罗试图以斯蒂的色彩形式和组合表现出蒙克对于强烈的内心世界和人类情感的再现,而沃霍尔擅于利用彼时消费主义的兴起而获得巨大市场效应的案例或许启发了阿马罗在社交媒体上的活跃。尽管如此,阿马罗在各个方面显然都不同于上述艺术家;泛着金属光泽的画面及其上流变的色彩是他绘画中最典型的特征,近似于一种抽象的全息影像,走近时才会发现它们只不过是在平面画布上的视觉戏法,观看距离的远近直接影响了我们对其图像的感知。类似的方式会让我们想到与阿马罗同时代的意大利艺术家Alessandro Dandini de Sylva,他用宝利来相片创作的一系列风景摄影作品(Landscape)呈现出有如绘画的观感。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《红蓝自拍照》,综合布面打印,146x97cm,2020

传统媒介与数码技术的糅合让阿马罗的绘画不断摇摆在传统绘画中恒定的“图像性”和电脑制图灵活多变的图像表现方式之间。对不同媒介和技法的使用、对细节的处理以及明艳的色彩组合和光泽感制造出高度失真的图像,从再现到幻觉(illusion),这些图像戏谑地、挑衅般地将观者拉入视知觉的深渊。于此,观者在面对它们时试图找到答案的努力、疑惑、彷徨、惊异和情绪同艺术家一起共同完成了整个作品。尽管阿马罗说当作品成交时才说明它最终完成,但我更倾向认为,当观者,不论是现场的,还是屏幕外的,在被他的绘画所制造的幻象捕获的那一刻起,即宣告了作品的完成。

“艺术是一种神秘的渴望;它是一整个社会及其价值尺度最真实的再现。艺术家是历史上第一批影响者(influencer)”。阿马罗的这一观念也内化于他的绘画之中,借由数码技术,将图像复魅,再次唤起它们那“巫术”(magie)般的效能。

毕业于格拉斯哥大学伦敦佳士得学院,获艺术史硕士学位,现工作生活于上海,2021 年完成复旦大学艺术哲学暑期研修班。她的写作发表于 ARTFORUM 中文网、《艺术界 LEAP》《艺术新闻》、Ocula、《典藏·今艺术》等艺术媒体平台。2020年参与策划由艺术家杨福东和实验影像中心发起的“未来未来—青年实验影像计划”。2019年获第六届国际艺术评论奖(IAAC)二等奖。2017 年被委派为第 11 届 AAC艺术中国评审翻译。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享