满腹掌故又极其细致的人走了……

我们怀念他!

▲刘绪先生

大约在2008年,郭大顺先生就和我联系,说苏秉琦先生的一些笔记本存放在他那里,非常有价值,应当整理出来。苏先生的家人,苏恺之先生也有此意。我当即回答北大愿意做这件事。苏先生是北大考古专业的第一任主任,领导了专业创建和发展。因此在这件事上,北大考古专业也即现在的考古文博学院责无旁贷。但这又不是一件简单的事 情,不仅需要整理者认真负责,还要对学术史有相当的了解。因为一时没有合适人选,事情办得就有些拖沓。不过在这期间,就此事和大顺先生的联系一直没有中断过。此后,学院的刘绪先生将于2012年引退。 刘老师学问好,人品和做事兢兢业业、严谨认真的工作态度更是有口皆碑,恐怕是担纲整理苏先生学术笔记工作的最佳人选了。看准这个机 会,我试探着和刘老师商量,请他当此大任。其实即便是退休,像刘老师这样的专家学者也是闲不下来的,还会有大量的学术活动和研究任务。所以,我在和刘老师谈的时候,心里多少有些忐忑。但刘绪老师满口答应下来,态度非常明确:苏先生无论学术还是为人,都是我们后辈的楷模,苏先生的笔记是宝贵的学术遗产,应当整理出来。更重要的是,苏先生是北大考古的创建人,前人栽树,后人乘凉,吃水岂能忘记掘井人!

此后的工作就非常顺利了。2012年3月,苏恺之先生和我们签订了委托北京大学考古文博学院整理、编辑和出版苏秉琦先生学术笔记的协议、研究工作计划,成立由苏恺之、郭大顺、高炜、刘绪、徐天进和我组成的编委会。3月8日,我代表学院接受苏恺之先生送来的苏秉琦先生的笔记96本、秦汉考古学讲义笔记10本、资料4袋。

2013年5月3日和6月14日,苏恺之先生又两次送来于苏先生旧物中整理出来的若干教学工作的记录,其中尤其重要的是上个世纪50 年代初在陕西西安做的田野考古调查资料。

▲2012年11月,刘绪先生于考古文博学院图书馆整理苏秉琦先生笔记(陈冲拍摄)

接受第一批资料后,对原件编号、扫描等前期工作随即开始,阅读资料和对其分类也以刘绪先生为主开展起来。之所以要做些分类,是因为苏秉琦先生的笔记年代虽然清楚,但和夏鼐先生的日记体裁不同,苏先生的不是日记,称之为笔记更为贴切,都是因事而记,而不是每天的流水。记录内容包括教学科研的工作记录、读书笔记、发言讲话要点等,最多的是他老人家随时随地看到、得到的考古资料的记录和分析,包括大量手绘的器物图,有的还按照形制排比开来,体现了苏先生的学术思考。此外还有照片、信件若干。这就决定了苏先生的这批文献只能大体按照年代,主要是按照类别整理编辑,而不能依从《夏鼐日记》的模式。说到这里,顺便讲到高炜先生一直津津乐道的一件事,即有一次高先生听到夏鼐和苏秉琦两位先生谈天,以佛教中的大、小乘自比彼此的特点,但又同在佛门之中。话一到此,两位老先生开怀大笑,以自己发明的这个比喻之恰当而自得,顽皮之情溢于言表。仅不记日记一事, 亦见苏先生风格之一斑。

也正缘于此,对苏先生留下来的笔记文献的整理是颇有难度的。这些文献中最早一本可能早到了1938年,最晚到了1994年,历时半个多世纪,涉事亦多。如何从中梳理出个脉络来,是最困难的地方。且不说苏先生的笔迹文字小而清秀,直到晚年都是如此,很多又是铅笔书写,时间久了,字迹有的已经漫漶不清,光是正确辨认出这些记事中的人名、地名,就不是件轻松的事,往往需要花很多功夫考订。所以,若非刘绪老师这样满腹掌故、又极其细致的人不能胜任。鉴于这些情况,编委会在初步整理的基础上讨论决定,编辑工作首先从苏先生上个世纪在北大讲授秦汉考古课程时主持编写秦汉考古教材的相关文献开始。因为这部分文献的内容范围明确,又成体系,从编辑工作角度容易把握。有关这部分文献的整理过程,刘绪老师有专门的文字交代,兹不赘述。

到2013年底,这个部分的编辑整理完成。上海古籍出版社听说了北大整理苏先生笔记文献的事后,表示非常愿意承担出版任务。目前,编辑好的文稿已在出版社。在书稿编排付梓之前,我受命写了这篇文 字,借此向读者交代整个事情的原委,同时也告知大家,整理编辑苏先生笔记文献和出版的工作还在继续。

——节选自赵辉《苏秉琦学术笔记的整理——代序》,《战国秦汉考古》,上海古籍出版社,2014年。

▲《战国秦汉考古》书影

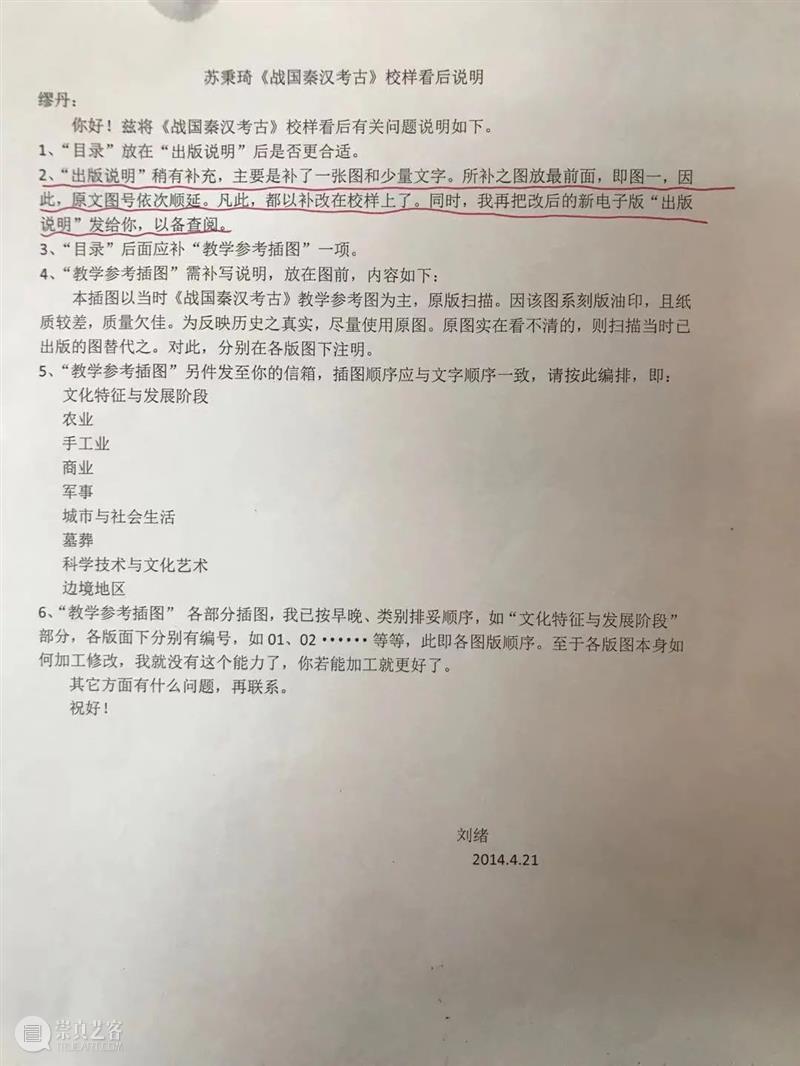

▲刘绪先生《战国秦汉考古》校样看后说明

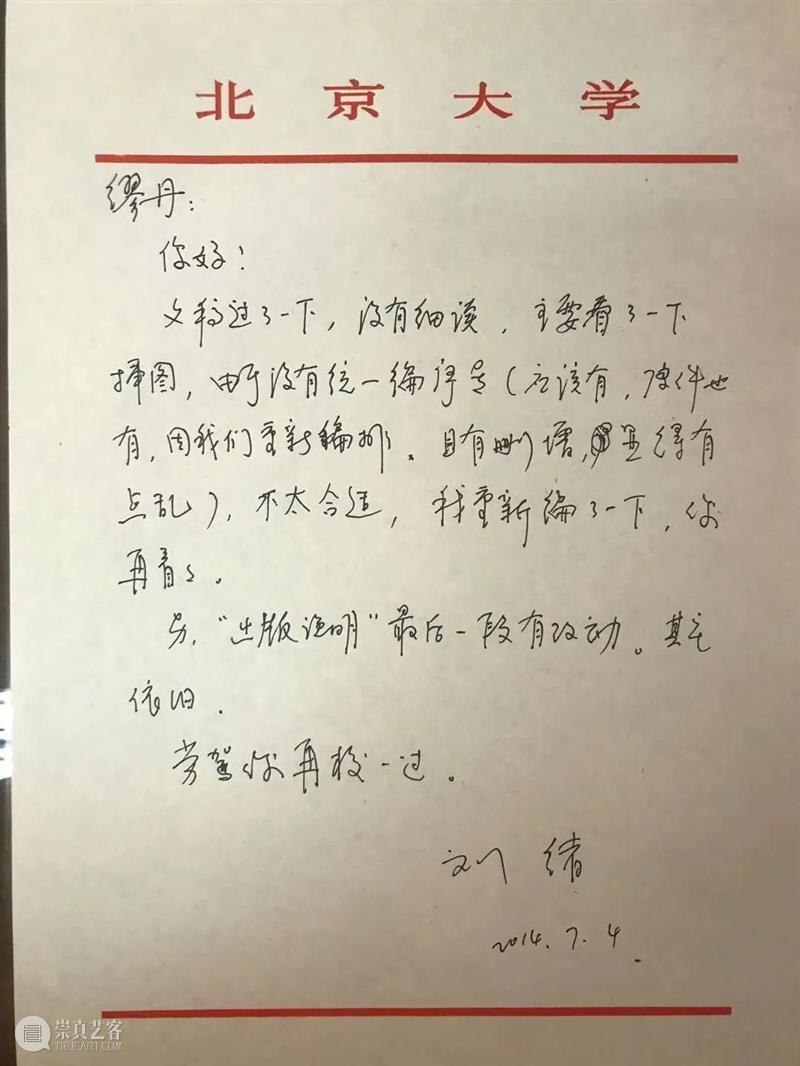

▲刘绪先生手写《战国秦汉考古》校样注意事项

以此纪念考古学界“第一好人”——刘绪先生!

先生千古,一路走好!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享