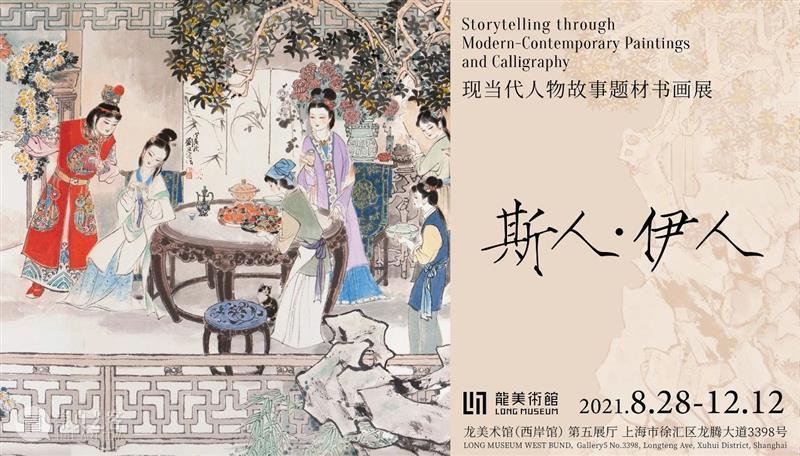

龙美术馆(西岸馆)第五展厅正在展出“斯人·伊人——现当代人物故事题材书画展”,呈现20位现当代中国画大师名家作品30件(套)。本系列专访为展览的延伸,通过采访专家学者、画家本人、画家亲友,对作品的特色、画家的人格精神及艺术创作做深一层的介绍。

无论是“天降大任“的斯人或名不见经传的贩夫走卒、“在水一方”的伊人或深宅大院里的丫鬟老妇,在画家个人特色的笔触及诠释下,这些大众耳熟能详、喜闻乐见的历史人物被赋予了生动的形态面貌与鲜活的精神生命,共同为我们演绎一场人物画的盛宴。

刘曦林谈于非闇

采访音频

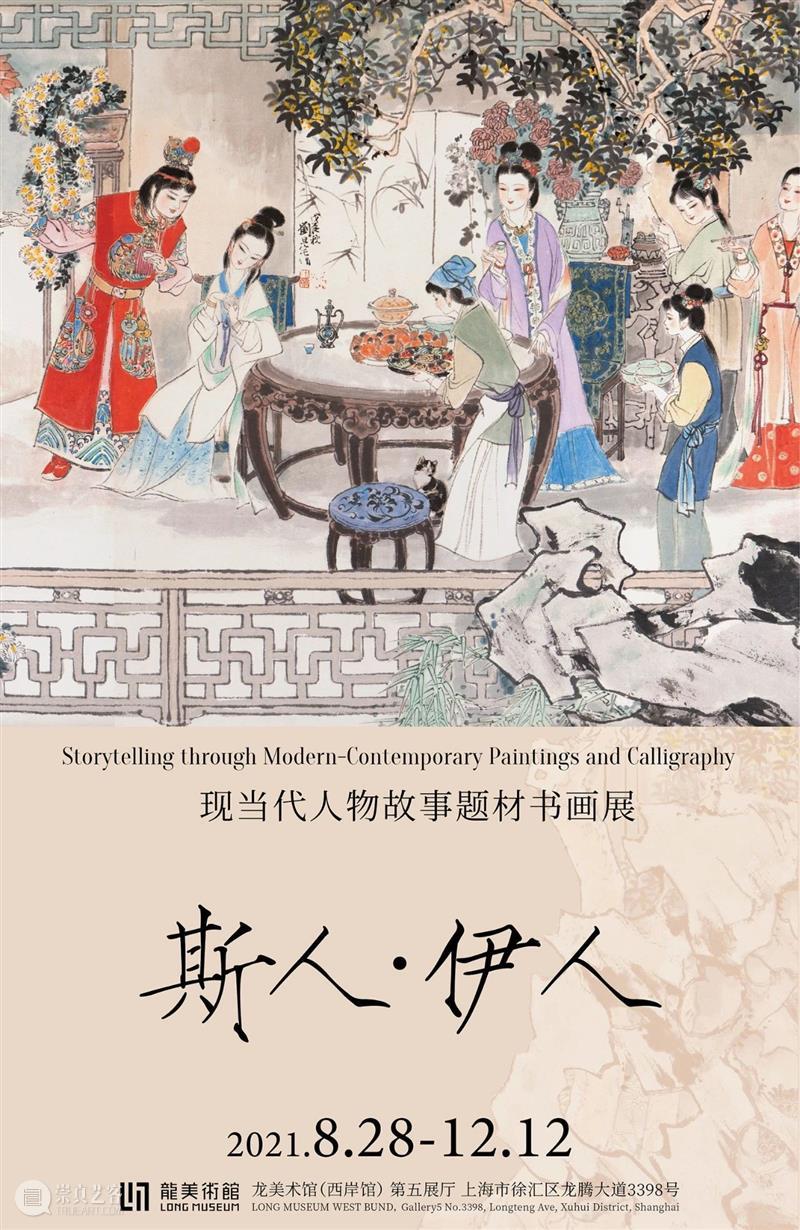

左右滑动查看:于非闇,女史箴图卷(局部),绢本设色,26×377cm;题跋:26×96cm,1940,摄影:韩小易,私人收藏,龙美术馆提供

此卷创作于1940年,临东晋大画家顾恺之作品《女史箴图》,时年于非闇52岁。由于当时条件所限,是对照影印原色本临摹而成,但已经较好的反应了原作的精神面貌,故于非闇在卷后不无自矜的写道:“此是从原色本摹出,取与原色本相较,用色尚少错失,只白色稍暗耳。”

顾恺之的传世作品不多,流传至今的传为其所作的有《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等,后人对顾恺之的人物画赞誉极高。但顾恺之原作早已不在,存世两个绢本,一本现藏故宫博物院,专家认为是南宋摹本,艺术性较差;另一本艺术性较强,更能体现顾恺之画风与《女史箴图》原貌,专家认为可能为唐人摹本,原为清宫所藏,现存大英博物馆。

龙小编:刘老师您好,我们了解到您早年主编过一本关于于非闇的画册,加之您本身是著名的书画艺术家,所以希望您能够为我们谈谈对于非闇的认识,以及此次展览的于非闇临摹作品《女史箴图》。

刘曦林:我并没有见过于非闇,于老故去得比较早,那时我还没有进北京,只是后来到他家去访问过,与他的子女有所接触。但那时候于非闇的原作已经不多了,当时办画册的时候收集了不少于非闇的精品作品,只是里面没有一张人物画。于非闇是以工笔花鸟著称于世,人物画所见不多。

于非闇,女史箴图卷(局部),绢本设色,26×377cm;题跋:26×96cm,1940,摄影:韩小易,私人收藏,龙美术馆提供

龙小编:那么此次展出的摹《女史箴图》,究竟是对照哪个摹本来画的呢?是对照绢本原作还是照片?

刘曦林:有一种可能,就是1940年于非闇在古物陈列所教学时,得到了摹本原作的彩色影印本,那么他是对照彩色照片影印本来临的。那时这个古物陈列所的学生呢对着古画临摹,每张画每个人都要临摹两遍,一张交给故宫,一张自己留下。这是太好的一个学习机会了,他们面对的都是故宫的古画原作临摹,现在的学生是不会再有这样的机会了。

龙小编:请刘老师说说于非闇这张临摹品和原作之间有哪些异同点?

刘曦林:《女史箴图》原画我也没见过,只是在《中国美术全集》里有一个颜色很黯淡的印刷品,它不像于非闇这张临摹作品这样色彩明丽、鲜艳。以画面中梳头的那个女子为例,于非闇画面中的她是红衣服蓝裙子,色彩很鲜明,现在见到的彩色印刷品里画面颜色非常黯淡。

于非闇,女史箴图卷(局部),绢本设色,26×377cm;题跋:26×96cm,1940,摄影:韩小易,私人收藏,龙美术馆提供

龙小编:您除了在于非闇画册里谈到过于非闇,还在《20世纪中国画史》里谈到过于非闇,烦请您再继续和我们谈谈关于于非闇的其他事迹。

刘曦林:我曾经在书中谈到过“南陈北于”(陈:陈之佛;于:于非闇)的问题,他是作为20世纪以来的工笔花鸟画史上,非常重要的一个画家,而且在画史上有其特殊的功能。在我的印象当中,他是瘦金书写得最好的一个画家。他的瘦金书写得很有力,折、转、提、按相当有变化,这是于非闇的功夫,于非闇在书法上的造诣,决定了他的书法和绘画之间的联系非同一般。

过去我们讲,文人画家讲究诗、书、画、印四全,于非闇作为工笔画家来讲,是文学修养、书法修养最好的艺术家。他当时在北京是个很有名的记者,北京解放前有个《晨报》也叫《小晨报》上就有他的专栏。最早有两个专栏一个叫《都门钓鱼记》,一个叫《都门豢鸽记》,都很有意思,而且他都写得非常好。另外他还写一些画家的评论,作为一个记者,他和画家们联系就很方便,且文笔也比较好,比如张大千和于非闇当年关系就非常好。

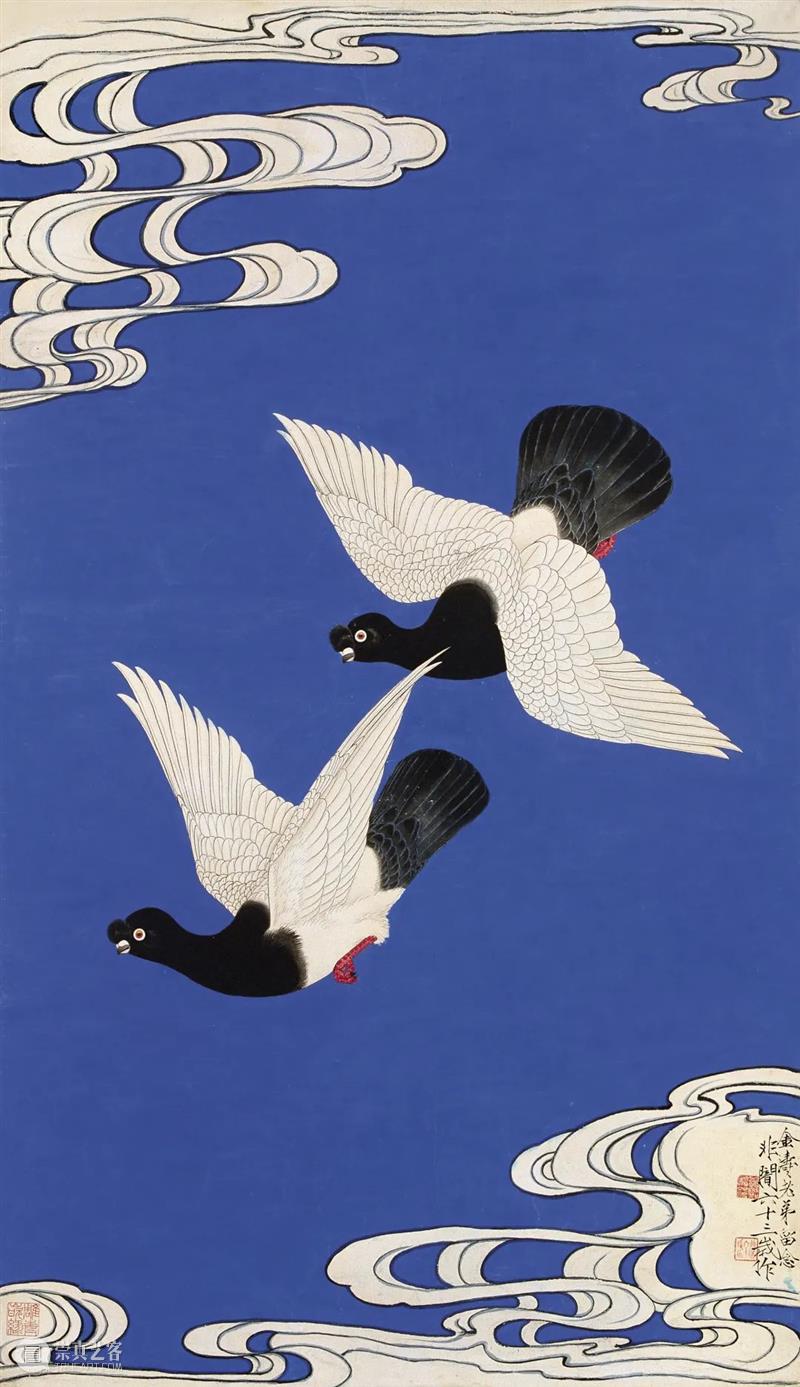

于非闇,白牡丹双鸽图,纸本设色,102×50cm,私人收藏,龙美术馆提供

龙小编:刚刚刘老师有谈到于非闇和传统工笔花鸟画家很不同,老师方便深入阐述一下这些区别么?

刘曦林:首先,于非闇的画里都有题跋,但往往有些画家书法不好,不敢题跋。你看看今天的一些画家,在全国美展上展出得金奖、银奖的那些画家,题字的就很少有,有些连穷款都不落,连自己的名字都不敢写。于非闇就不同,他几乎在每张画里面都有自己的感慨,有叙述,很有文采。他取的许多画作名都极其有趣,比方说他画玉兰,他就不提玉兰,他写“玉树临风”。看他的画就会觉得他是个十分有文人修养的画家。作为一个工笔画家,他的画风着色不但适应那个时代的审美要求和取向,色彩明丽,尤其难得的是不俗。有时候他为了把牡丹画得雅一些,就把牡丹的叶子用墨来着色,这样叶子和花之间的对比就从红和绿的对比转变成了红和灰的对比,这样的对比就是弱对比,也就更为雅致。因为淡墨的颜色放在哪儿,和什么颜色搭配都是很雅的。这些地方都可以看出他是个有文化的、有理论修养的、有书法和诗歌等文学修养的工笔画大家,这点也是非常难得的。

另外其他画家无法企及的一点就是于老他自己做“颜色”。在他大的八开画册后面附着两本书,一本是《我怎样画工笔花鸟画》,一本是《中国画颜色的研究》。起源是他小时候的启蒙老师是做颜色的,开始他学画画时老师就叫他先做两年颜色再说,所以他就有了做颜色的基础。我们看他的花鸟画原作,颜色都很干净很漂亮,没有渣滓。

于非闇,和平鸽,纸本设色,91×53cm,1952,私人收藏,龙美术馆提供

龙小编:所以于非闇很有文人修养,手上功夫又很出色,且不单纯是个画匠,更有雅的审美和哲思。与此同时还自己亲手做颜料,这些特质确实是如今的画家难以企及的。

刘曦林:用什么纸,用什么笔,用什么颜料,于非闇都是很考究的,这也是值得我们学习和研究的地方。今天的工笔画家,包括今天所有的画家都应该学学于非闇的修养。于非闇说他用的墨最少也要50年的,就是要用50年以前的墨。古墨做得很精道,我小时候学画画,就买到过他的那本《中国画颜色的研究》一书,就开始重视这个人,重视他对颜色的这种考究。当时就几个同学一起拼凑着买了一块古墨,旧的墨,每个人分一块还可以买得起,所以从小就受他这个观念的影响。很多制作颜色的人也会研究他这本书,从这个角度看于非闇这个人就像我们现在所说的达芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗这些文艺复兴时期的大家们,也都是自己制作画面中所用的颜色。

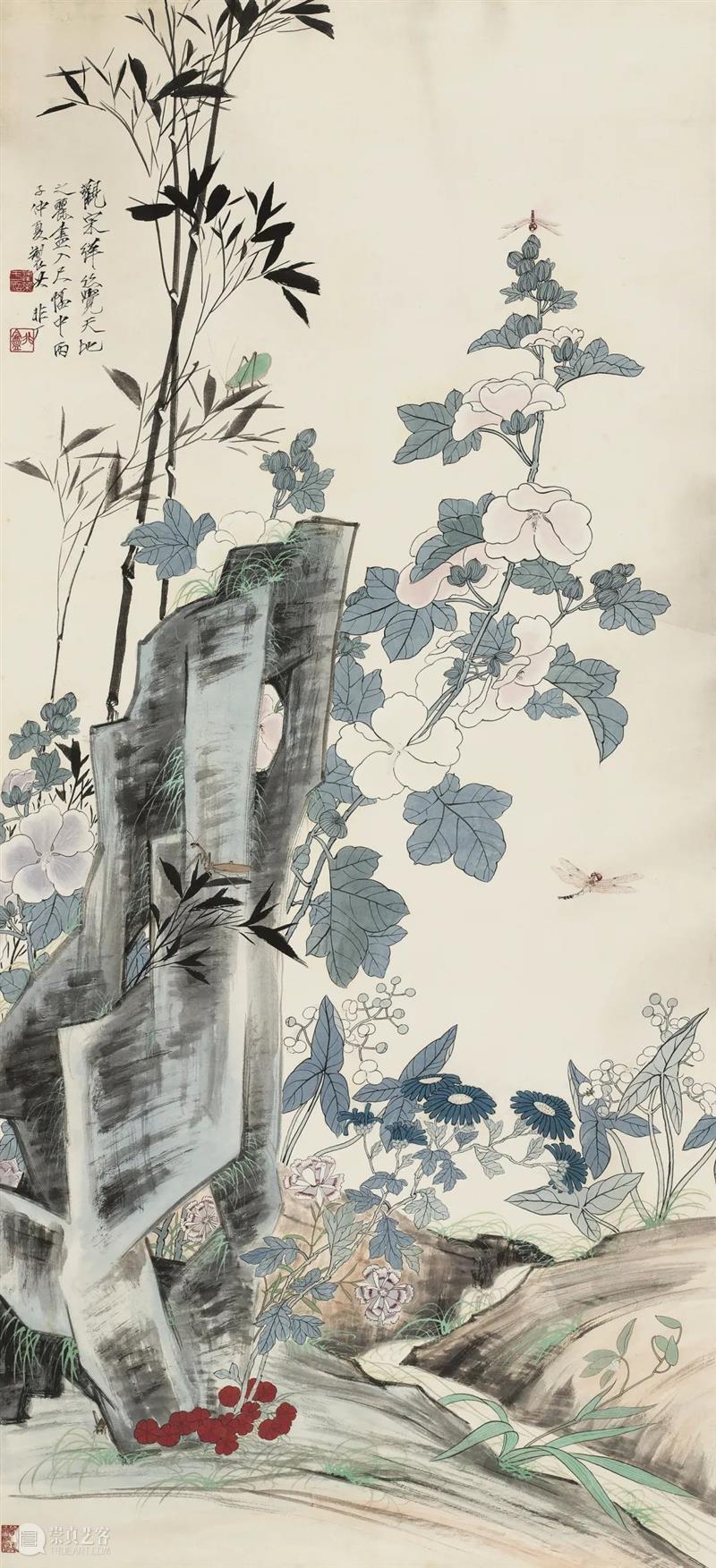

于非闇,天地之丽入画来,纸本设色,134×61cm,1936,私人收藏,龙美术馆提供

那么他和陈之佛比较的话,他俩就走了一条不同的路子,俩人年龄差不多。“南陈北于”陈之佛在南方,他是由工艺美术来转换到花鸟画的,他的用色比较清新淡雅,这和陈之佛信仰佛教也有一定关系。于非闇他不是的,他自己把自己定义为满族人,因为他母亲是满族人,父亲是汉族人,他跟着自己的母亲做了满族画家。他的审美情趣,既汲取汉民族的文化修养和底蕴,也富有少数民族对色彩的热烈追求,许多少数民族都喜欢强烈的明丽的色彩,于非闇也不例外。另外呢,他适应了那个时代,那个时代的要求就是要为人民,为大众服务的,那么大众也很喜欢明快的颜色。从他自己的个性来说,有多种不同的表现,有明亮色彩的表现也有淡墨的表现,有时也用沉墨来画。他的画作有文人的气息,但又和文人画不一样,不一样在于非闇把工笔画写意化,把工笔画雅化,是很值得我们学习和研究的画家。

龙小编:听了刘老师的精彩描述,我们了解到于非闇既有文人画家的修养情趣,又兼具工笔画家的技术和匠人精神,是十分值得敬仰的一位大家。今天非常谢谢刘老师,再次感谢!

刘曦林,1942年生,山东临邑人。1978年考取中央美术学院美术史系硕士研究生;1981年起于中国美术馆从事美术史论研究、书画创作,为研究馆员,历任研究部副主任、主任。为中国画学会创会常务理事,《美术》编委,北京市文史馆馆员,中国美协蒋兆和艺术研究会副会长,中国文化艺术发展促进会理论委员会副主任,中国残疾人事业新闻宣传促进会仁美书画院名誉院长等。

出版专著:《蒋兆和论》、《中国画与现代中国》、《20世纪中国画史》等。其中《20世纪中国画史》荣获第二届“中国美术奖·理论评论奖”金奖。兼事书画创作,出版有画册《水墨清韵——刘曦林书画小品集》、《刘曦林艺术印记》(四卷)、《披图展卷》、《故乡月明——刘曦林艺术馆作品集》等。

于非闇(1889-1959),原名于魁照,后改名于照,字仰枢,别署非暗,又号闲人、闻人、老非。原籍山东蓬莱,出生于北京,自幼得书画家传。

于非闇是近现代开宗立派的工笔花鸟画大家,创作了很多脍炙人口的花鸟画作品。他对传统绘画有着深厚的感情,对于前人画作刻苦精研,一生临古不辍。其临古多为花鸟画,龙美术馆(西岸馆)本次展出的作品所临为人物,实属难得。

采访团队

胡维 叶文秀 芦荟

韩小易 杨翼

蔡宇佳 贺佳熹

相 关 展 览

LONG MUSEUM

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享