☝点击上方蓝字中国舞台美术学会→右上角“...”→“设为星标”

本文转自:影艺家

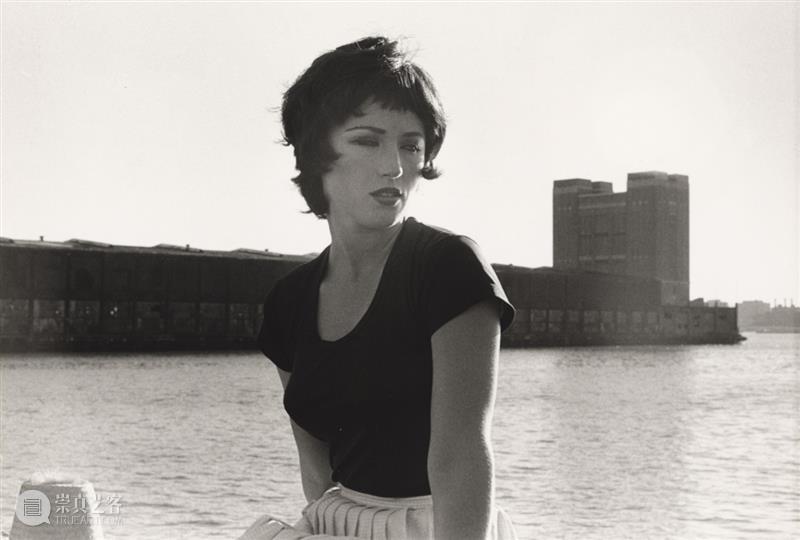

Cindy ShermanUntitled Film Still #241978

在当代摄影的发展脉络中,以“模仿电影”为旨趣的创作方式蔚为大观。电影从成为社会文化产物的那一刻起,便综合吸收了所有时间艺术与空间艺术、造型艺术与节奏艺术的优点。摄影与电影作为两种呈现影像的媒介,在创作中一直存在着相互激发和借鉴的情况。摄影术孕育了电影的诞生,而电影也一直在对摄影进行反哺。

从 20 世纪 70 年代就声名鹊起的辛迪·舍曼,到近年来仍然保持着旺盛创作力的杰夫·沃尔、格雷戈里·克鲁森等人都在自己的照片中加入了电影创作的元素。在这些照片中,或形或意总让人获得一种有关电影的体验。在讨论这些摄影作品的时候,我们很难避开它们所依存的电影文化的语境,电影式的创作手法为此类照片带来了语义上的多样化与暖昧性。就像是杰夫·沃尔在一次访谈中所断言的那样:“在当代社会的艺术生产中,没有哪一张图像能不带有电影剧照的痕迹,至少没有哪一张照片能做到这一点。”

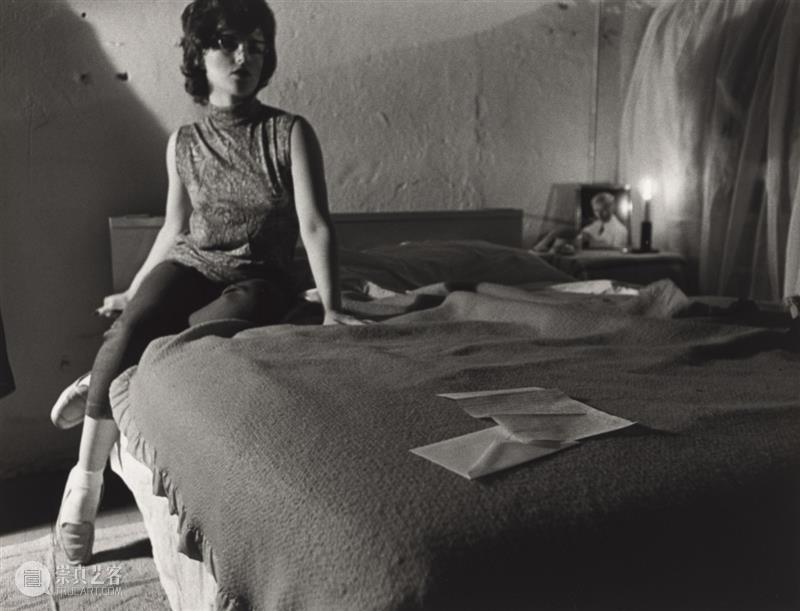

Cindy ShermanUntitled Film Still #431979

“未命名”的电影剧照

在摄影与电影中,“女性”作为一种性别符号总是处于一种被观看与被凝视的境地。在当代视觉文化的理论体系中,摄影机所注视的对象并不是自然客观地“观看”,而是一种饱含着性别政治、女性物化以及多种意识形态的“凝视”。在电影中,摄影机的意指往往是菲勒斯中心主义的,女性在“看”与“被看”的二元对立关系之中始终扮演着“被看”的角色。米开朗琪罗 · 安东尼奥尼执导的影片 《放大》(1966)中的“摄影师”在拿起相机的那一刻就具备了绝对的掌控力;克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的电影《红》(1994)中的女性角色总是处于一种从属的被观看对象,女主角瓦伦丁在兼职做模特的过程中被摄影师所摆布,不能表达自己的本真,当她的照片被制作为巨幅影像放置于街上供人观赏时,她又成了城市景观的一部分。

1996年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)获得了美国艺术家辛迪·舍曼《 无题电影剧照》(Untitled Film Stills)的展览权。这组创作于七八十年代的69张黑白照片,是那个时代最具影响力的女性主义艺术作品之一。时任该馆摄影部首席策展人的彼得·加拉西在谈论这组照片的时候指出:“这是一部里程碑式的作品,它们充满着独创性、智慧和魅力。”他还认为这些作品超越了它们被创作的时代本身,在当下的语境中依然存在着被讨论的价值与意义,“舍曼的非凡才华和敏感性体现了她对整个文化环境的把握,她探讨了以电影为代表的大众媒体在我们生活中的作用,以及塑造我们个人身份的方式。”

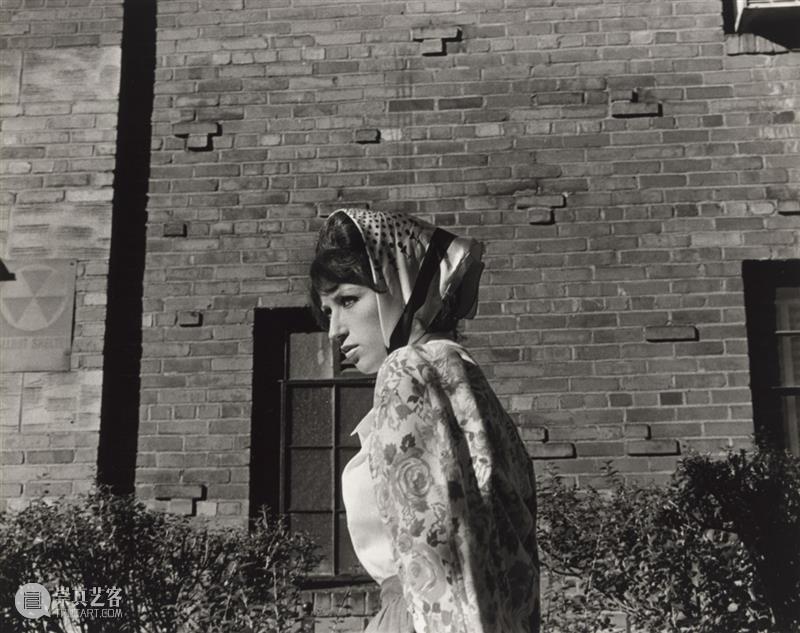

Cindy ShermanUntitled Film Still #441979

Cindy ShermanUntitled Film Still #401979

舍曼在这些照片中将自己装扮成了各种各样的女性角色,她们虽然社会身份不同,却都会让人联想起好莱坞电影里的女主角。在这些照片中,即使她们处于封闭的私人空间,孤独沉思或工作,仍然意识到自己正处于一种被窥视的状态,从而不自觉地摆出一副优雅、性感、诱惑的姿态。舍曼照片中所表现的这些女性的样态,正如我们在电影、电视剧或广告中经常看到的场景。事实上舍曼正是通过这些视觉效果上的营造,揭露了大众传媒和男性中心主义对于女性形象潜移默化的塑造。她解释说:“我用这种形象是为了表达我对性的暖昧态度 ― 我们就是在这样一些女性形象的陪伴下成长的,电影中也大量充斥这样的角色。”这些照片恰逢其时, 20世纪70年代,美国女性主义思潮风起云涌,舍曼立刻被视为其艺术代言人,引起广泛的关注和讨论。

在舍曼创立这种“电影剧照式”的摄影风格之后,也有不少摄影师顺着她所预留的轨迹继续进行探索。近年来比较活跃的挪威女摄影师安雅·尼米的摄影作品,同样采用了与辛迪·舍曼相似的创作方式。她在自拍照中借鉴了新地形学的摄影语言,以一种冷峻、默然的态度将画面展示在观众面前,她的摄影作品直接借鉴了许多电影史的名作,她在访谈中也直言不讳,是斯科特、伯格曼、希区柯克等人的电影作品给了她创作的灵感。在她的《琳达与我》系列中,我们既能看到伯格曼等电影导演的影子,还能看到斯蒂芬·肖尔等当代摄影师的影子。在一些访谈中,安雅·尼米称“摄影是她躲避现实的一种方式”,她在照片中虚构了一个“我”的形象,这些形象在她的精心摆布之后又以摄影的方式进行定格与永存。

Cindy ShermanUntitled Film Still #331979

Cindy ShermanUntitled Film Still #841978

Cindy ShermanUntitled Film Still #211978

Cindy ShermanUntitled Film Still #191978

在这些照片中,观众们获得了一种“近电影”的观看体验,也在悄然间对女性的这种形象进行了再度“凝视”。摄影影像的真实感、可复制性所带来的视觉文化变革,使得人们获得了观感上的极大满足,正如媒介环境学派认为的“媒介是人的延伸”那样,人眼与摄影相比存在着两个无法克服的先天性缺陷:观看距离的限制与图像的瞬间性。借助照相机完成的摄影延伸行为在“窥视”中起到了重要作用,照相机、摄像机都可以视作是对人类视觉的延伸。苏珊·桑塔格在 《 论摄影 》 中就曾指出:“收集照片便是收集世界”,从这个层面上来说,对影像的收集行为意味着对占有欲望的满足。

Jeff WallAfter "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue1999-2000

电影式摄影的魅力

在当代摄影的创作景观中,杜塞尔多夫学派所推崇的静观式创作方法与巨幅展示方式,明显地受到了电影的影响。20世纪50年代,电视的飞速发展使得好莱坞的电影商人们感受到了巨大的压力,他们推出了“宽银幕电影”“立体电影”等放映方式的革新,以期能够在画幅、场面上与电视形成错位竞争。到了 20 世纪80年代,IMAX银幕的诞生,更是将电影指向了更大、更宽、更广的创作导向。当代摄影在这个过程中,也逐渐产生了一种向电影的创作方法与展示方式致敬学习的流派,即“电影式摄影”。

谈到“电影式摄影”,杰夫·沃尔始终是一个绕不过的人物,他的作品以一种复杂的方式将摄影本质意义上与其他艺术形式(包括绘画,电影和文学)之间的元素综合在一起,从而在审美上获得某种形式上的“电影感”。电影式摄影,简单说来就是在摄影之前进行场景设计,然后聘请演员按照预先设计内容进行表演然后拍摄。如果单就最终呈现的结果来看,可能会认为所谓的电影式摄影就是用摄影的方式营造如同电影里的场景,呈现亦幻亦真的电影画面,毕竟从一些作品看,确实与所谓的电影剧照有一定相似之处,所以有不少学者将杰夫· 沃尔的照片与辛迪·舍曼的放在同一个范畴进行讨论。实际上,他们的创作理念是不尽相同的。沃尔早期的一些作品主要以对绘画的“模仿”唤起了图像制作的历史:《被破坏的房间》 致敬了 17 世纪法国画家德拉克罗瓦的代表作之一 《萨丹纳帕勒斯之死》 。《致女性》中所激发的暴力和情色主题,则是对爱德华·马奈的《女神游乐场的吧台》进行了影像复刻。因此,有学者认为沃尔的工作实际上是在复兴“高艺术摄影” , 他的这些照片与《弥留》《人生的两条道路 》 在本质上是没有区别的。有一种声音认为,他的代表作 《 疾风 》 就是对葛饰北斋的《 富士三十六景 》中一幅作品的等比例复刻,其实在这张照片的意象中,同样也可以看到许多电影的影子,单是倾斜的树这一元素,在许多电影中都能找到原型,比如《 女性瘾者 》、伯格曼的 《 处女泉 》以及塔尔科夫斯基的《 牺牲 》。沃尔的“电影式摄影”创作,遵循这一种名为“近纪实”的方法。他的照片在风格和方式上都类似于纪实摄影,实际上却是与出现在画面中的人合作创作的。他大多与非专业模特合作,以一种让人回想起意大利电影的新现实主义的工作方式,创作出充满复杂含义的日常生活瞬间图像。其实,他的作品是对纪实摄影深层的反思,并且增添了新的意义和效果。

Jeff WallMilk1984

除了杰夫· 沃尔以外,格雷戈里·克鲁森是另一位从事“电影式摄影”的当代摄影师。与杰夫·沃尔“近纪实”的相对简单置景不同的是,格雷戈里·克鲁森的“电影式摄影”是一种工业影像,他的照片的布景成本,往往接近拍摄一部电影的资金。为了拍摄一幅摄影作品,克鲁森可以雇用三四十名工作人员布置场景、灯光等等。在这种情形下,他的职责更像一名导演。他的照片主要拍摄的就是那些生活在近郊的美国人,而这些美国人的生活环境正是他自己所熟悉的。在这些表现世俗家庭的作品中,克鲁森总会人为地加入一些不协调的因素,比如在家庭晚餐时站在门口一丝不挂的母亲,闯人家中的熊。这些突然介入的因素暗含了隐藏在世俗生活中不安的心理状况,也许是焦虑,也许是恐惧,也许是渴望,而在一些场景中涉及的片断正是将要发生的某些事情的前兆。他的一些摄影作品里,都会出现相似的画面:一束光从高空落下,给人一种很诡异的感觉。克鲁森会在作品中赋予一种意境,这些意境则通过一些潜伏在图像中难以名状的暗示表达出来。

Gregory CrewdsonProduction Still2003

Gregory CrewdsonRed Star Express 2018-19

Gregory CrewdsonThe Basement 2014

Gregory CrewdsonUntitled 2004

对于视觉感官主导的社会来说,观看行为不仅仅是一种获取影像的途径,也是体验生活的重要方式。这些影片在反映当代社会的观看方式的同时,也对于沉浸于影像真实性中的现代人进行了批判和反思。这些“未命名的电影静止帧”,在传播的过程中获得了一种“近电影”的地位,观众在观看这些影像的时候也获得了相应的观感体验。居伊·德波在谈到观看行为对观看主体的异化时指出:‘他观看得越多,他生活得就越少;他在需求的主导形象中认识到自己时所接受得越多,他对自己的生存和欲望就理解得越少。”如果我们将这种观念代人“电影式摄影”的框架中,就会发现一种被强化的影像真实。从“真实”的角度来看,这些影像全是“虚假”的,但是在艺术真实的层面上,他们无疑又是存在的。正像黑格尔在其关于艺术真实相关论述中指出的那样,艺术真实不应该只是对自然的摹仿,而是要越过那种空洞的自然性,使内在因素与外在因素协调一致,从而如实地将事件展现出来。

责编:成海

一键5连击:点赞+分享+在看+留言+星标

总有一款适合您→→→

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享