桂子山

答问记

朱振庚先生艺术创作初期笔记(节选)

点击上方收听

——朱振庚

《男女斜倚图》 纸本设色 45cm×35cm 朱振庚 2008年

武汉美术馆藏

朱雅梅(以下简称梅):爸,您以前和我调侃,您的画更受年轻人欢迎,而我的画反而更受年长人的喜爱。

我发现确实许多人在只看到您的作品时,会误以为这是更年轻的艺术家的作品,您觉得这是为什么呢?

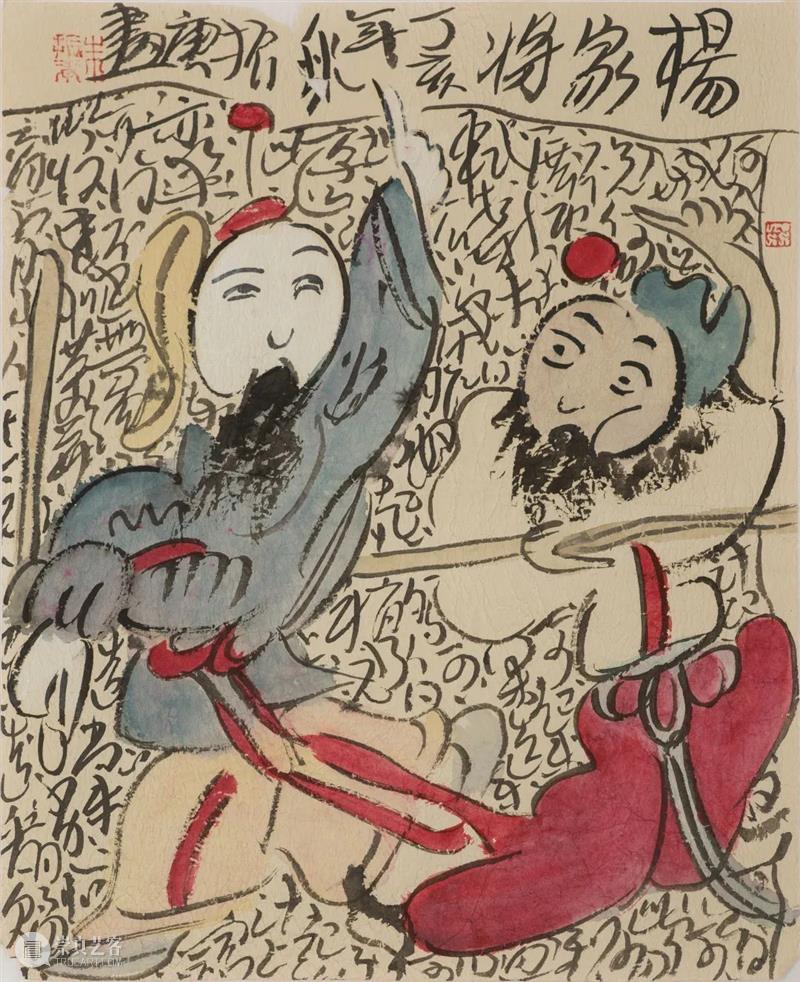

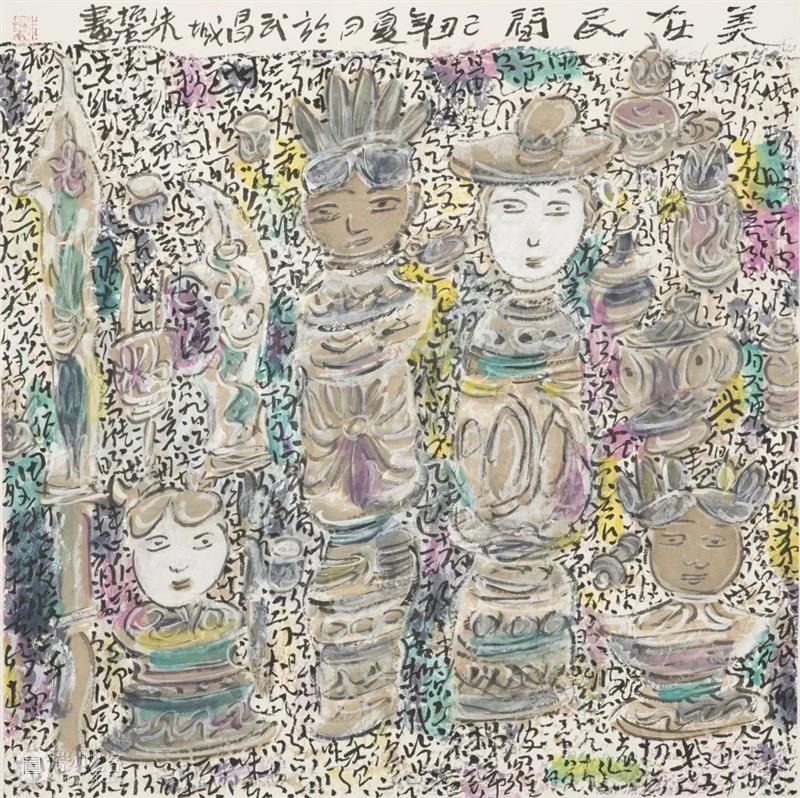

《杨家将》(右一) 纸本彩墨 43×34cm 2007年

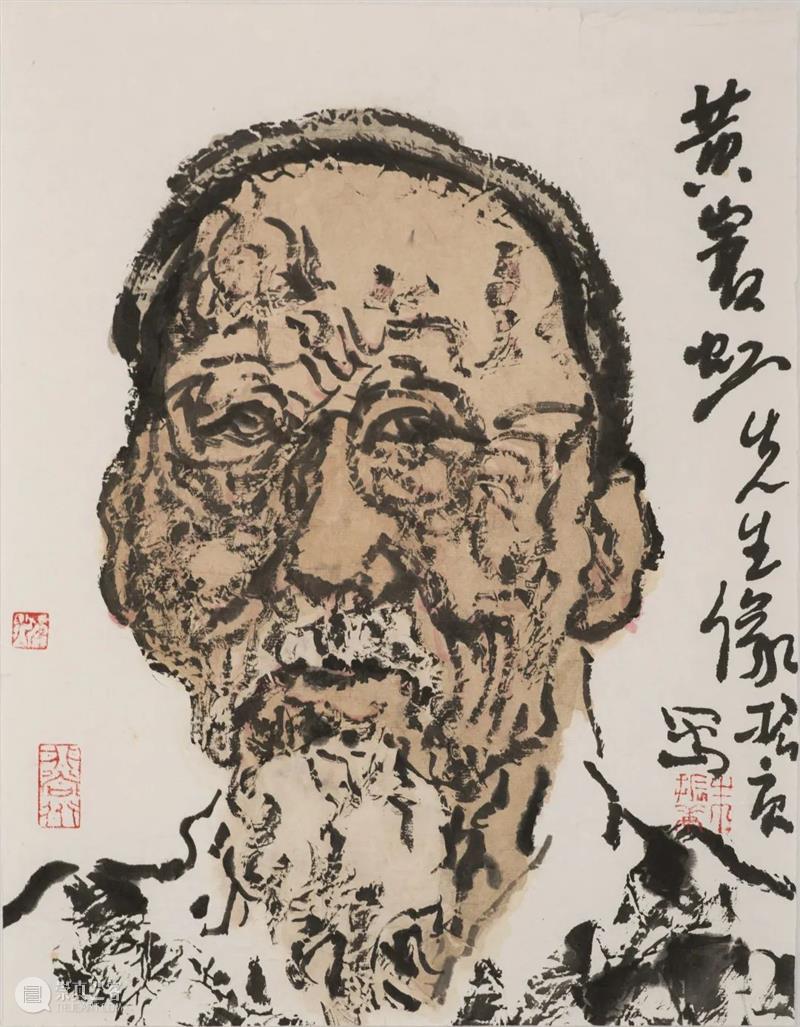

《黄宾虹先生像》(左一) 纸本设色 36×28.5cm 2005年

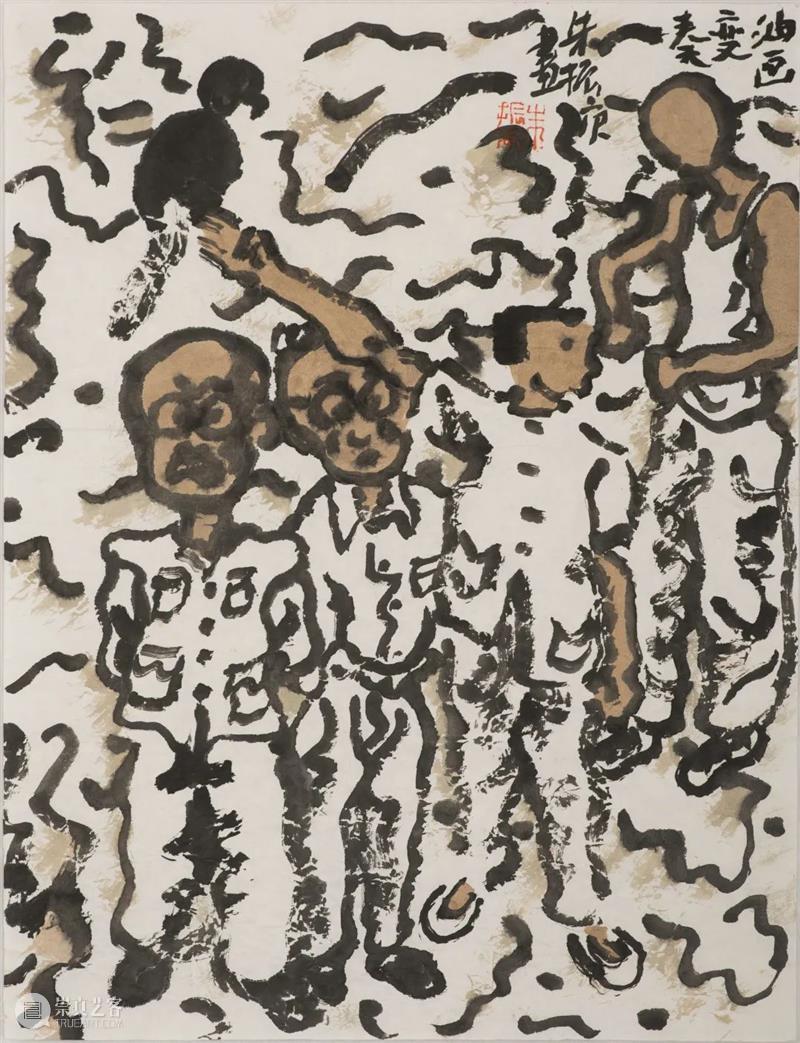

《油画变奏》(左二) 纸本设色 45×34cm 2009年

武汉美术馆藏

朱振庚(以下简称朱):哈哈,那是因为我的心态年轻!我认为心理上保持年轻是很重要的,心理上年轻能保证感受上的敏感,敏感才能对外界的刺激作艺术上的反应。

我一直很钦佩日本的许多老画家,他们的作品相当年轻。年轻就有生命力,能感人。年纪大的人,人生的阅历与经验都会丰富于年轻人,但不利之处在于他会将任何事物都习惯性地纳入他固定的判断与思维模式之中——也就是我常和你说的“框框”之中,仿佛事物就是他“框框”中的必然结果。

而我认为,艺术的根本缘于情,情在则理在。我这样描述我画画的过程:我的画常在未完时完成,在不了处了之,创作一幅画的同时,也创造着一种创作方法。

梅:

原来如此。

社会上一般把您归为创新一路的画家,

您对此怎么看?

朱:这取决于人们如何看待创新与继承的关系,以及人们如何认识传统。我一直以为,中国艺术中那些优秀的传统都是古代人创造的结果,没有这些创造,在历史上就不会形成一个个艺术的高峰。

比如,没有荆浩的创造,我们就难以想象会有后来北宋水墨山水画的高峰,没有元四家的创造,就难以形成元代山水画的高峰,这些古代画史上的一变再变就是创造。而我们应该继承的是什么呢?实际上就是这种创造的精神和勇气。这也牵涉对创造的理解。

就像我常和你讲的那样,创造并非打烂了所有的东西,从头再来,创造依然是在传统的惯性里面做文章,因为任何人都是某种特定文化的结果。我喜欢“改造”这个词。

梅:我也认为创新非常重要。但我在画画时,又会陷入“新”与“旧”的矛盾之中。在思考如何创新的同时,该如何把握中国画的“传统”?

朱:关于中国画的传统,目前有人将之分为两大块:一块是晋唐宋元的传统,这个传统重视写生,也就是“师造化”,唐代张璪说“外师造化,中得心源”是一个恰当的表述;另一块是明清的传统,也就是文人画的传统,这个传统重视笔墨趣味,讲究“笔精墨妙”。这种分法的合理性当然有待推敲,但姑且可以这样粗看,前一种传统重视造型,而后一种则轻视造型。

我认为两种传统各有长处,又各有不足。不主张提倡一种打压一种,而是要兼容并蓄,各取其精华而弃其糟粕;主张既讲究造型又讲究笔墨,就是形象(造型)与笔墨并重。

但是这里还有一个目的与手段的区别,形象(造型)是目的,笔墨是手段。我既不要没有形象(造型)的笔墨,也不要没有笔墨的形象(造型),因为没有精妙的笔墨支撑的形象(造型)是乏味的,没有过硬的形象(造型)存在的笔墨是没有意义的,是无的放矢、滥施的笔墨。

这里有一个难度的问题,这个难度的存在正是大画家同一般画家区别的关键。所以对你而言,这正是一个重要的挑战。

梅

那能跟我谈谈,

关于“造型”的问题吗?

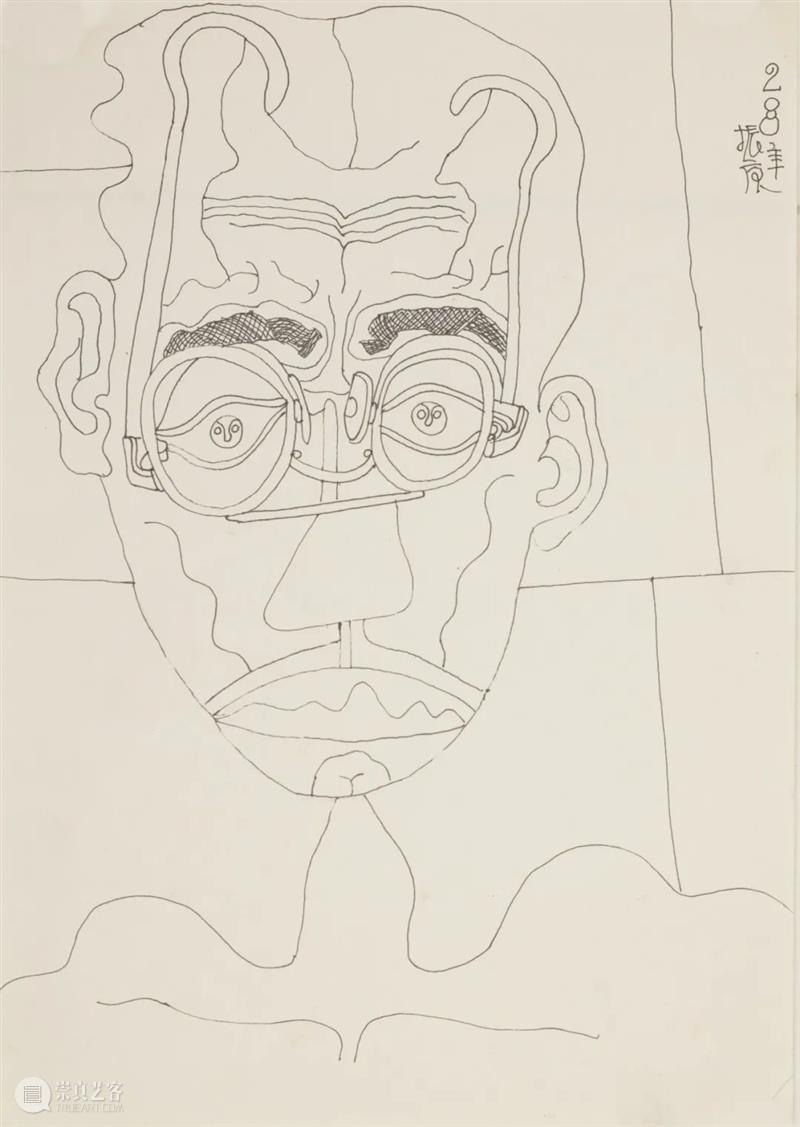

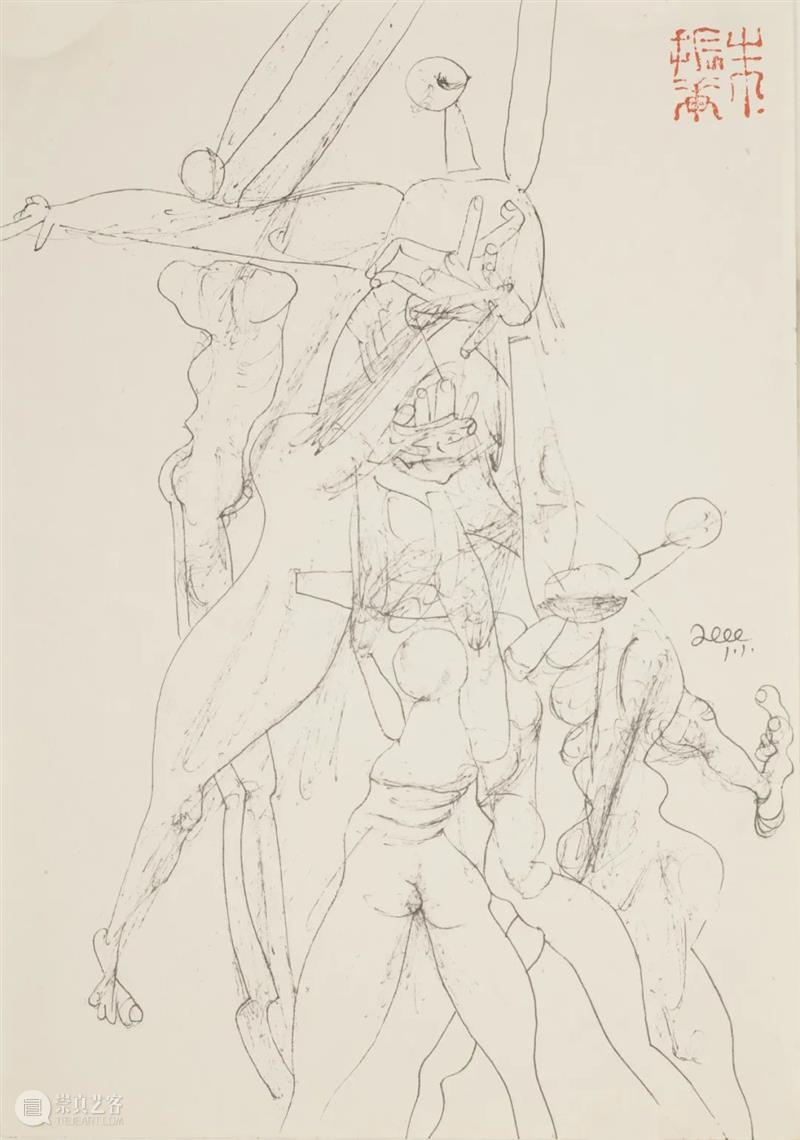

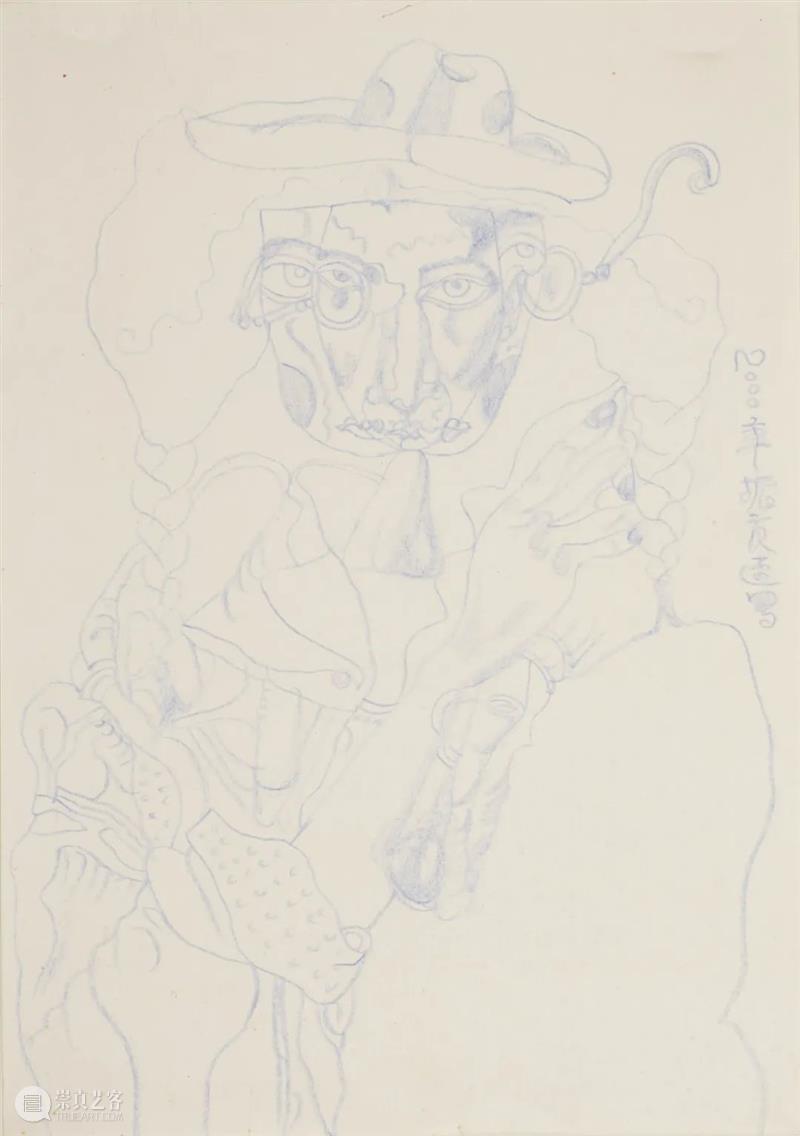

《速写1》(右图) 25.5×18CM 纸本 2000年

《速写2》(左一) 25.5×18CM 纸本 2000年

《速写3》(左二) 25.5×18CM 纸本 2000年

武汉美术馆藏

朱:造型能力是作为一个画家的最基本的能力,但我不同意一般人对造型能力的理解。一般认为一个人能够画的像,画得准,具有塑造三维立体和表现空间的能力就是具有了造型的能力,所以习惯上用的是“型”字,而非“形”字。其实这种认识是很不全面的。

在中国画的造型问题上,我更偏爱“形”这个字,因为“形”字里面有着一种传统的气息,有着更加宽泛的含义。古人论画,“形”、“神”往往对举,“形”一直是中国画美学中的一个范畴。“传神”在晋时顾恺之就提出了,过程是“以形写神”,这里绘画的目的和手段都很清楚,“形”是为了达到“传神”而存在的,这个“神”就是对象的神采,就是能够使对象“生动”起来的东西,后来谢赫总结为“气韵”。

中国绘画实际上一直遵循着这样一条主线在向前走,所不同的是在元明清以后,画家们关心的重点从传对象的神转到了传画家自己的神而已,画家更加关心于传达自己的士大夫人格,所谓“写胸中之逸气”正是如此。回过头来说,正是因为要“传神”,形象的好坏才有了判断的依据。造型能力的强与弱,不是因为画得准不准、像不像,而是因为是否传神。

这同时也是变形由来之本,不是画不像就是变形,这样的变形无所依托,没有标准。变形的目的仍是传神,是为了“神似”而超越“形似”。从另一方面说,传神也传达了画家本人的心性、意趣、品位。任何对客观形的改变,都是画家个人造型(形)修养的体现。

20世纪80年代以来,中国人物画中有一个变形风,这其中有多少是习气,有多少是非如此不可的变形,明眼人一望便知。

艺术不要跟风,在变形这一点上,多少说明了问题。

”

梅:那如果我希望提升造型能力,

平时应该如何训练?

朱:多画速写。

梅:那么素描呢?

朱:我说的是速写,不是素描。

朱:素描容易让人想到长期素描,全因素素描。我只说速写,其中有它的原因。我这里针对的是就中国人物画,特别是写意画而言的。至于工笔画,学一些长期素描并没有什么不好。但是写意画就不同了,写意画要求下笔果断,下笔就要见到结果,下笔就要见造型。

因此,速写的理法在这方面与写意画恰好是相同的,通过速写所练就的这种能力很容易转嫁到写意画中来,它们的区别只在工具和材料。这是说常规的速写与常规的写意人物画。

关于速写,我有一个观点,就是主张“速写慢画”。一般人认为速写就是要画得快,这是就一般速写而言,但是等速写画到一定程度,也就是通常准确而快速的能力具备以后,我又要求将画速写的速度慢下来。

这有什么好处呢?适当的慢,可以给脑子更多的时间思考与判断,可以对线条的质量,画面的形式语言提出更多的要求,可以将一幅速写当作一幅作品来要求。浅近说可以避免线条的油、流、轻、巧,让线条“留”得住;长远说通过速写可以培养起对形式语言的敏感,下笔就能有有意味的东西出来。

另外,我还通过照片画速写,不是为了将照片临摹下来,而是将照片中有意味的东西通过速写的过程转录下来,这可以在从容不迫中进行,为的也是得其“神采”,这叫“借花献佛求真经”。

朱振庚先生速写作品(节选)

梅:

您这样一说,

让我知道了速写的重要性。

是否可以这样认为,

速写才是中国写意人物画造型训练的基础?

朱:完全可以这样认为。近十几年来,各地院校对速写训练重视不够,青年学生中速写画得好的也鲜有其人,写意人物画正在步入一个衰退期。各种展览中,青年画家可以画出出色的工笔人物画,但很少有出色的写意人物画,你可以想想这是为什么?长期素描的基础是可以让人“磨”出一张好画,而速写可以让人“写”出一张好画。

梅:中国画是用线造型的,那您怎么看线描?

朱:没错。中国画用线造型,但不是说中国画完全排斥用明暗造型,用线造型是它的特质,也是最根本的方面,因此,线描也是中国写意人物画的一个基础。中国写意人物画的造型基础训练主要有两个途径,一个是速写,一个是线描。

通过训练,它们造就的能力是一样的,区别只在工具和材料。速写更加方便,便于平时操作。线描在工具材料上更接近中国写意人物画的作品,其实有时候,它就是人物画的一种样式。速写线条再好,那还是其他工具和材料造就的,线描用毛笔和墨画出来的线条好,质量高,那才可以被运用到国画作品中去。

所以,线描是比速写更进一步的基础。这里有一个概念要区别,就是线描和白描。白描通常指工笔画未上色时的底稿,而线描通常是指独立的作品,是指单用各种线来完成的作品。如《八十七神仙卷》是白描,而陈老莲的《水浒叶子》是线描,至于李公麟的许多作品当归线描一类。线描训练可以让学生了解笔性,学会自觉地用线造型。

梅:什么是笔性?

朱:笔性实际上就是通过运用笔法,使毛笔所留下的笔痕的特质。笔性的表现多样而具体——有人浑厚,有人尖薄;有人华滋,有人干枯;有人圆转,有人生硬;有人豪放,有人拘谨;如此等等各不雷同。

笔性,一半是先天的,一半是后天的。

既然有后天的,笔性不好,就应该做转化的工作。笔性关乎心性。笔性体现了人的品位气质和学识修养。画如其人,人如其画,这是逃不掉的。

因此,“笔性”比“笔墨”对于认识和理解中国文人画的独特性更加来得贴切。

梅

说到笔性,就让我想到书法,

您能谈一谈书法

在中国写意人物画教学中的位置吗?

朱:说到书法,应该接着前面我们谈速写和线描的话题。书法是中国写意人物画的又一个重要的基础,这个基础解决的主要是用笔问题,而速写解决的主要是造型问题,这两者统一在线描这个更高一层的基础之中,由线描进而转化为作品。

当然关于基础,是多方面的,各方面的修养都将可能成为最后创造的本钱,都将会在最后的创作中发挥作用。这里我们只是择其大者而言之。

“画法全是书法”是文人画发展到后来才有的观点,有它偏激的一面,因为明清以来的大画家又同时都是那个时代的大书法家,这种现象在宋以前是很少出现的,除了赵佶、米芾等少数几个人以外,宋代仍然有许多伟大的画家出现,但他们却不是大书法家。

这里要注意的是,不是大书法家并不意味着不懂书法,不会书法,这里的关键是要懂得如何用笔。画有三病“板”、“刻”、“结”,指的都是用笔。“书画同源”讲的是发生学意义上的书画共同起源。“无以传其意,故有书;无以见其形,故有画”,书画虽然妙理相通,但毕竟形、意相异,书有书道,画有画法。

唐张彦远说:“书画道殊,不可浑诘”,就是这个意思。但是懂得书法,用笔就会有质量,书法基础愈深厚当然就愈好。因此,必须在书法上下功夫。

但是书法不能解决一切,因为画还有一个造型问题,还有方方面面的其他修养的因素会影响它,这里有一个综合素质的问题,也就是“人”的问题,怎样的“人”决定了怎样的画。

梅:随着社会的变革,懂得书法的人越来越少,这就意味着从大的方面看中国画将逐渐失去这样一个基础,您怎么看?

朱:社会的发展变化有它内在的必然性,任何个人在它面前都将无可奈何,只有承认现实。

但是从另一个角度看,这并不是一件坏事,这就是这门艺术将越来越专业化,要由专门的人来从事。“人人都是艺术家”只是泛论,具体到每个门类,专业化程度越高,或者说学科的特点越突出,它存在的价值就越大。

因此,我对中国写意人物画的前景是乐观的。从学科的角度上说,我们姑且可以作如是观,但是从另个一方面讲,中国写意人物画毕竟是一门艺术,艺术是需要受众的,因此使更多的人了解这门艺术、欣赏喜爱这门艺术也是必要的,这就是社会艺术教育所要面对的问题。

梅:

“写意重彩”

人物画中的色彩问题,

可以给我们说一说吗?

朱:先就“写意重彩”来说。“写意重彩”以“写意”区别于传统中国画中的“工笔重彩”,以“重彩”区别于中国画中的“水墨写意”,它是中国人物画发展的一个很好的方向。

20世纪80年代末至今,有一批中国人物画画家致力于此,连续办过几次展览,社会也在逐步接受这种新的中国画样式。“写意重彩”的渊源可以追溯到近代的彩墨画,它的先驱是林风眠、张大千等。不要以为“写意重彩”只是将彩墨画换了一个名称,从水墨到彩墨再到写意重彩是一个递进关系。

从笔法上说都是意笔,但“彩墨”着色更接近水墨的效果,更多地利用了宣纸的特性,画家除了用中国画的颜料之外,也大量掺入西洋水彩画颜料,但在材料的质感上很少有堆起来的效果。

而“写意重彩”则在讲究材质美感上更进了一步,因此,在色彩的材质力度方面更加强烈一些,视觉的冲击力也就更大一些。单就改变以往中国画的水墨缺乏视觉冲击力这一点来说,这个尝试是成功的,但同时危机也存在,就是如何保持中国人物画特质的问题。

不能使“写意重彩”蜕变成宣纸上的水粉画、丙烯画,因此,“写意重彩”实际上是一种难度很大的绘画,它要求有更加坚实的传统底子,在这个基础上,才可重彩而不变味。所以,要想“写意重彩”先得吃透“笔墨”这个传统。

说“可贵者胆”,就是在有识之后而又有胆,如果只是“无知则胆大”,这个“胆”终将为别人所笑。

讲到色彩,色彩也有一个修养的问题。不要以为只要把颜料不管三七二十一弄到纸上就是色彩了,那充其量只是乌合的滥色而已。这方面我们中国画画家要向西画家学习,要懂得在调子中用色。

另外,在讲究色的力度的同时,要讲究色与水墨的韵味相合拍,彼此相得益彰。

梅:您心目中未来的中国画应该是什么样的?

朱:中国画的现代化是必然的。有时候我很怕这样笼统地来谈大问题,因为每个艺术家都是活生生的个体。

我们今天来看范宽、米芾、黄公望、董其昌,他们是一个个活生生的人,他们的画作是活生生的艺术。

他们的画穿越几百年、上千年跟你对话,让你会心,那个传统就慢慢在你心里生根。我以为中国画的现代化应该是从传统之中生长出来的,中国画的创新不是望着西方画东方,而是讲究中国味的现代感,这样才能有与西方平起平坐的可能性。

总之,现代感不是西方化。

想了解更多展览信息吗?

▨ 展览预告 | “艺术笔记:聂干因、朱振庚、钟孺乾水墨人物的画语文心”即将开展!

▨ 探展 | 隐藏在“艺术笔记”里的艺术角落

▨ 活动预告 | 共创一个艺术世界。

▨ 现场 | 走进艺术家的世界,一探作品背后的 “艺术笔记”

▨ 学术活动预告 | 当代水墨人物画的语言创新

▨ 系列公教活动(六)| read to read,从美术馆开始

—— END ——

编辑:喜阅 供稿:展览部 审稿:展览部

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享